我国6个籼稻主产省93份水稻样品品质性状分析

贾倩 吴晓 钱可峰 蔡义忠 叶荣建

(1 中国种子集团有限公司生命科学技术中心,武汉 430206;2 作物育种技术创新与集成国家重点实验室,武汉 430206;3 华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室,武汉 430070;4 丰疆智能科技股份有限公司,武汉 430073;第一作者:jiaqian@sinochem.com;*通讯作者:yerongjian@sinochem.com)

籼稻作为我国南方主要水稻类型,其种植面积和产量大约占全国稻谷的三分之二[1-2]。我国籼稻主产省份是湖南、江西、湖北、四川、广东和广西,安徽和江苏为籼稻、粳稻混种区。

近年来,随着经济发展和人民生活水平的提高,优质稻米越来越受到市场的青睐。然而,稻米食味品质受品种、产地、种植、收获及储藏加工等诸多因素的影响[3-5],加上不同地域消费者对于米饭的食味要求有所不同,使得优质稻米早期选育阶段更为复杂。目前稻米食味品质的评价方法主要以感官评价法为主,其次是理化指标间接评价法和仪器评价法[6-7]。理化指标间接评价可以快速测定品种食味品质的好坏,但与真实值有一定差距。感官评价法可以对稻米食味品质进行最直观的评价,但具有一定的主观性且操作繁琐,需要专业的品尝员,难以实现育种材料的规模筛选。

米饭食味计具有用量少、易操作、结果重现性好等优点,已被广泛应用于稻米食味品质评价等研究[8]。快速粘度测定仪(Rapid Viscosity Analyzer,RVA)特征谱,能很好的反应淀粉粘度特性,其应用更加丰富了稻米食味品质测定的技术手段[9-10]。相对于人工品尝法,米饭食味计和RVA 由于可以进行批量分析,在优质稻米早期选育阶段具有很好的应用价值。因此,根据稻米食味的理化指标及食味测定值、RVA 谱特征值来综合评价稻米食味品质是高效、可行的[11]。

由于光照、温度及栽培条件不同,我国不同地域培育的籼稻品种品质存在较大差异[12]。目前利用不同地域籼稻品种为材料对稻米理化指标、RVA 谱特征值及食味品质特性进行系统研究的报道尚少,将各省份籼稻进行同时比较的研究也不多。鉴于此,本研究收集了广西、广东、湖北、湖南、四川、江西等6 个籼稻主产省的93 份稻谷样品,对其加工品质(整精米率、糙米率)、外观品质(粒长、粒宽、长宽比、垩白粒率、垩白度)、蒸煮品质(直链淀粉含量、碱消值、胶稠度)、蛋白质含量、RVA 谱特征值以及米饭食味进行测定,分析各品质指标的差异、相关性以及RVA 谱特征值对稻米食味品质的影响,旨在了解我国不同地区籼稻品种的品质性状,为育种工作选择出适合不同地区的优质籼稻品种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以近年中国种子集团有限公司收集的93 份籼稻品种样品(杂交稻78 份,常规稻15 份)为分析材料,涉及广东(13 份)、广西(19 份)、江西(11 份)、湖南(18份)、湖北(19 份)和四川(13 份)6 个省。具体样品信息见表1。

表1 6 个籼稻主产省收集的93 份样品信息

1.2 仪器与设备

用到的仪器和设备有JLG-Ⅲ型砻谷机(成都粮食研究所)、Pearlest 型碾米机(日本Kett)、SC-E 型大米外观品质判定仪(杭州万深)、UV-1800 紫外分光光度计(日本岛津)、CT410 旋风磨100 目(瑞典FOSS)、RVA-TecMaster 快速黏度分析仪(瑞典波通公司)、STA1B 型米饭食味计(日本佐竹公司)、BSA124S-CW分析天平(德国Sartorius)、DA7250 近红外谷物分析仪(瑞典波通公司)。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 加工品质

糙米率、精米率和整精米率,参照NY/T 83-2017《米质测定方法》进行测定。

1.3.2 外观品质

外观品质测定项目包括粒长、粒宽、长宽比、垩白粒率、垩白度和透明度,参照NY/T 2334-2013《稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定图像法》进行测定。

1.3.3 理化指标

直链淀粉含量测定参照GB/T 15683-2008《大米直链淀粉含量的测定》;胶稠度测定参照GB/T 22294-2008《粮油检验大米胶稠度的测定》;碱消值测定参照NY 147-88《米质测定方法》;利用瑞典波通公司的DA7250 近红外谷物分析仪对蛋白质含量进行测定。每个样品重复测定3 次,取平均值。

1.3.4 RVA 谱特征值

RVA 谱特征值的测定参照GB/T 24852-2010《大米及米粉糊化特性测定快速粘度仪法》。开启快速粘度分析仪电源,预热30 min,称取样品3 g (含水量12%),蒸馏水25 mL。采用升温/降温循环程序:从室温升温至50 ℃(0~1.00 min);从50 ℃升高至95 ℃(1.00~4.45 min);保持95 ℃4.45~7.15 min;从95 ℃冷却至50 ℃(7.15~11.00 min);保持50 ℃11.00~13.00 min。根据计算机屏幕显示的黏度变化曲线,导出相应的最高黏度、冷胶黏度、热浆黏度、峰值时间等值。

1.3.5 米饭食味值

采用日本佐竹公司研发的STA1B 型米饭食味计对米饭食味值进行测定。称取精米30.0 g,放入不锈钢罐中,用流水冲洗20 s,加入适量的水(米水质量比1∶1.4),浸泡30 min 后加盖,放入蒸锅上蒸煮40 min 后保温10 min。再放入专用冷却箱中冷却20 min,然后在室温下冷却1.5 h 后供米饭食味计测定。每个样品重复测定3 次,取平均值。

1.4 数据处理

采用Excel 2016 进行数据统计,SPSS 18.0 软件对数据进行描述性分析、相关性分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 稻谷主要品质性状描述性分析

从表2可知,各性状最大值和最小值品种间差异较大,说明所选品种覆盖范围广。其中,糙米率和精米率变异系数较小,说明这两个指标测定值稳定性强,在各品种间差异小。垩白粒率、垩白度变幅较大,且变异系数相对较高,说明其稳定性较差,品种间差异大。可见,不同省份不同籼稻品种间的外观品质差异较大,尤其是垩白性状,已成为影响籼稻品质的一个重要因素。碱消值变异系数较大,说明在品种间差异大;食味值平均值为79.87,且变异系数相对较小,说明收集的这93份籼稻品种的食味值综合评价较好。其余指标的变异系数居中(7.00%~20.00%),其测定值稳定性较强。

表2 93 份籼稻品种稻米品质性状描述性分析

从表3可见,垩白度和直链淀粉含量6 个省份间相差较大,垩白度湖北品种最高为8.1%、湖南品种最低为4.9%,直链淀粉含量江西品种最高为17.3%、广东品种最低为14.9%。广东品种长宽比均值达3.5,粒型在6 个省份中最长。江西品种的胶稠度和碱消值均值最低,分别为73.5 mm 和4.1。广西品种整精米率平均值最高达66.0%,四川品种最低为52.1%。

表3 6 个省份间籼稻品种6 项理化指标均值比较

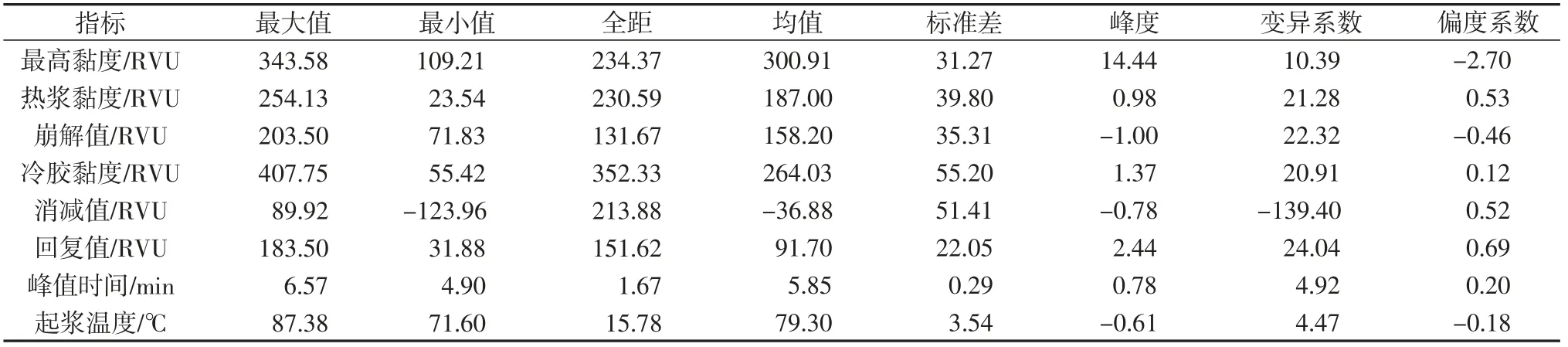

2.2 RVA 谱特征值的描述性分析

由表4可知,消减值的变异系数最大,说明消减值在品种间差异较大,然后依次是回复值、崩解值、热浆黏度、冷胶黏度,而与其他糊化指标相比,峰值时间和起浆温度的变异系数相对较小,说明其稳定性强,各品种间差异较小。

表4 93 份籼稻品种稻米RVA 谱特征值的描述性分析

从表5看,四川品种的最高黏度最高,显著高于其他5 个省份,其他5 个省份间差异不显著;四川品种的热浆黏度、冷胶黏度和消减值最高,广东品种最低;广东品种的崩解值最大,广西品种次之,其余省份差异不显著;江西品种的回复值最大,广东品种最小,其余省份差异不显著;四川品种的峰值时间最长,其他5 个省份差异不显著;在起浆温度上,湖南、江西、四川、湖北品种较高,广东和广西品种较低。

表5 6 个省份籼稻品种RVA 谱特征值均值比较

2.3 相关性分析

2.3.1 稻米常规品质性状与食味值的相关分析

从表6可以看出,加工品质与食味值相关性不显著;外观品质中,粒长和长宽比与食味值呈极显著正相关,粒宽与食味值呈显著负相关,垩白粒率、垩白度与透明度均与食味值呈极显著负相关。就外观而言,选择粒宽较小,长宽比较大,垩白率较低,垩白度、透明度较小的品种有利于提高籼稻米的食味品质。理化性状与食味值的相关分析表明,直链淀粉含量和蛋白质含量与食味值呈极显著负相关,胶稠度与食味值呈极显著正相关,而碱消值与食味值的相关性不显著。稻米品质性状间也存在复杂的相关性,随着垩白粒率、垩白度增加,整精米率降低,加工品质变差。单一品质性状的变化可能会带动其他品质性状同时发生变化,品质改良是各项品质性状协调的过程[13]。

表6 93 份籼稻品种稻米品质性状与食味值的相关分析

2.3.2 RVA 谱特征值与食味值的相关分析

从表7可知,热浆黏度、冷胶黏度、消减值、回复值与食味值呈极显著负相关,其中消减值与食味值的相关系数最高,达到了-0.714;而崩解值与食味值呈极显著正相关,相关系数为0.675,这说明RVA 谱特征值与食味值的相关性显著。通过RVA 谱特征值与食味值的相关分析表明,食味品质较优品种的黏度特征为:冷胶黏度和热浆黏度较低,回复值和消减值较小,崩解值较大。

表7 RVA 谱特征值与食味值的相关分析

2.3.3 RVA 谱与主要理化性状间的相关分析

表8是稻米的RVA 谱与理化性状间的相关分析。从表8可见,最高黏度与蛋白质含量呈极显著负相关;崩解值与直链淀粉含量呈极显著负相关,而与胶稠度呈极显著正相关;起浆温度与碱消值呈极显著负相关;热浆黏度、冷胶黏度、消减值、回复值和峰值时间都与直链淀粉含量呈极显著正相关,而与胶稠度呈极显著负相关。可见,直链淀粉含量、胶稠度和碱消值对RVA谱黏度特性存在较大影响,蛋白质含量与黏度因子有一定的显著相关性。

表8 RVA 谱特征值与主要理化性状间的相关分析

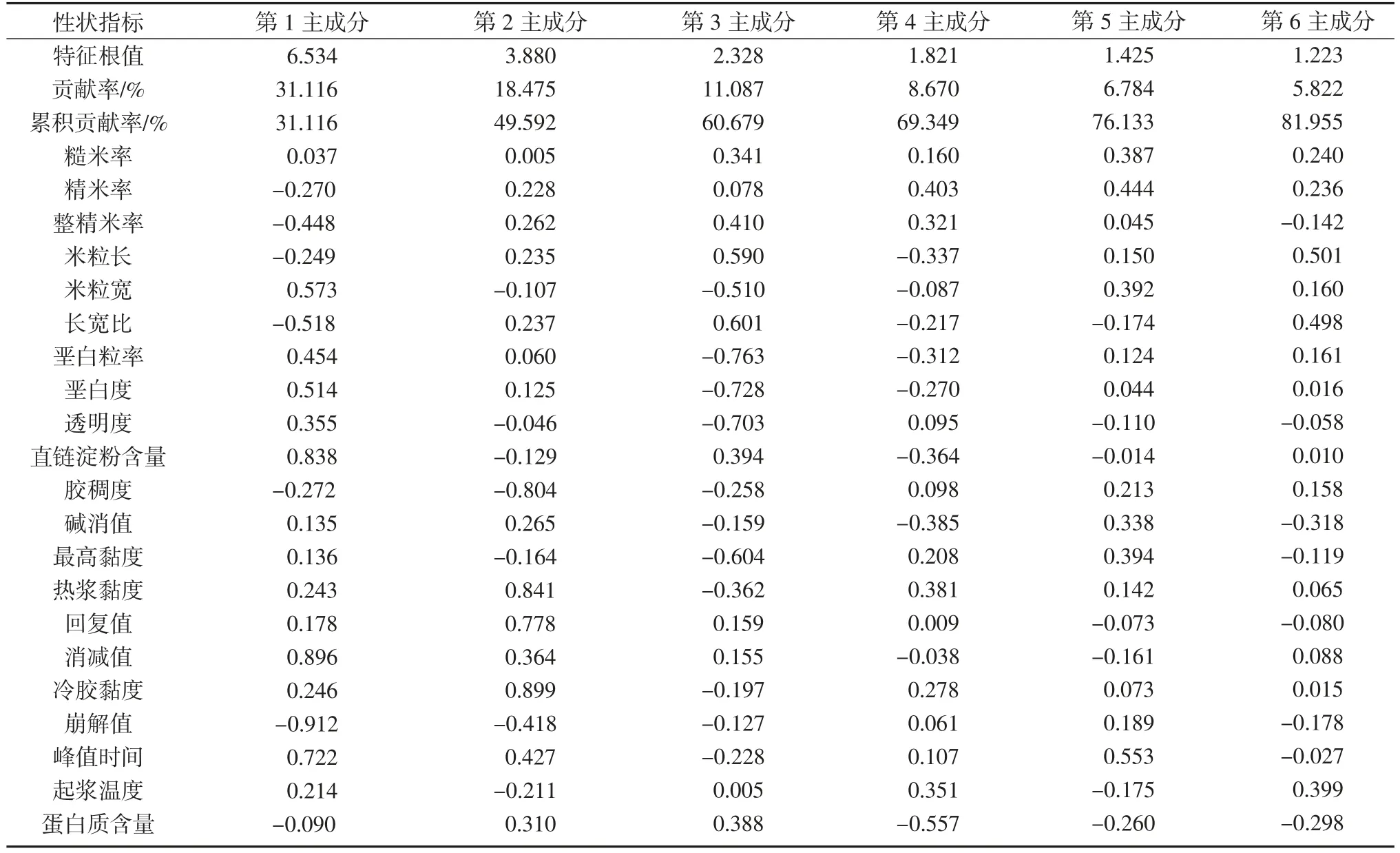

2.4 主成分分析

对93 份籼稻品种稻米品质指标进行主成分分析,以特征根大于1 为标准,得出6 个主成分对食味品质的累计贡献率为82.0%,说明用这6 个主成分可以作为主因子,解释影响稻米食味品质性状变异的82.0%以上(表9)。从表9可见,第1 主成分贡献率为31.116%,该成分中因子负荷量较大的是崩解值、消减值、直链淀粉含量。第2 主成分贡献率为18.475%,因子负荷量最大的是冷胶粘度,其次是热浆黏度、胶稠度、回复值。说明第1、第2 主成分影响食味品质的主要因素反映在稻米的黏性、回生性和软硬度,对食味品质的贡献率最大。第3 主成分主要受垩白粒率、垩白度、透明度和粒型的影响,选择粒型较长、垩白较低的品种食味会相对好一些。第4 主成分体现了蛋白质含量对食味的影响,蛋白质含量越低,食味品质相对越好。第5 和第6 主成分分别是第1 和第3 主成分的补充。综上所述,RVA 谱特征值、直链淀粉含量、胶稠度、外观性状的载荷值较高,在稻米食味品质分析中起重要作用,由于水稻品质性状是一个复杂的调控网络,性状间存在难以调和的遗传关系,因此在稻米食味品质筛选过程中应兼具考虑多个性状进行食味品质筛选和改良[14]。

表9 93 份籼稻品种稻米品质性状的主成分分析

3 讨论与结论

在所测定的22 项品质指标中,15 项指标的变异系数大于10%,说明本研究收集的93 份籼稻样品范围比较广,处于不同的品质水平,具有较好的代表性[15]。主要理化指标垩白粒率、垩白度的测定值变幅较大,且变异系数相对较高,已成为影响我国籼稻品质提高的重要因素[16]。加工品质和外观品质的相关分析表明,整精米率与垩白粒率、垩白度均呈极显著负相关,这与胡珍珍等[17-19]研究结果较为一致。由于稻米中垩白部分的淀粉颗粒排列不规则[20-22],导致其透光性较差、质地较为松散,硬度较低,在加工碾磨过程中容易断裂形成碎粒米,降低稻米的商品价值。所以,降低稻米垩白粒率与垩白度不仅可以提高稻米的外观品质,同时也能提高稻米的整精米率,提升商品价值。

稻米品质是一项综合指标,其中食味品质是最直接甚至是最重要的指标。影响稻米食味品质的因素较多,93 份稻米外观指标与食味值相关结果表明,选择长粒形、垩白度较小的品种或组合有利于提高籼稻稻米的食味品质。这与周少川等[23]的研究结果较为一致。而张亚东等[24]认为,稻米的食味值与垩白性状没有明显的相关性,这可能和选择的样本不同有关。因此在选育优质水稻品种时,需兼顾外观品质和食味品质,不能仅仅因为外观品质稍差就彻底否定一个品种,有良好的适口性也可以成为受消费者欢迎的品种。其他理化指标与食味值相关结果表明,直链淀粉含量和蛋白质含量与食味值呈极显著负相关,胶稠度与食味值呈极显著正相关,而碱消值与食味值的相关性不明显。这与周治宝等[25]的研究结果一致。本研究发现,蛋白质含量与最高黏度呈极显著负相关,与冷胶黏度呈显著负相关,蛋白质含量通过影响米饭的硬度和黏度,从而影响稻米的食味口感。因此,将蛋白质含量控制在合理范围以达到诸多育种目标的协调平衡。

RVA 谱特征值与食品味值相关性分析结果表明,冷胶黏度、回复值和消减值与食味值呈极显著负相关,与崩解值呈显著正相关,这说明,食味品质较优的品种具有较高的崩解值和较低的回复值和消减值,这与前人的研究结果一致[26-27];RVA 谱黏度特性不仅与食味值直接相关,还与各食味品质性状有密切的关系,与直链淀粉含量、胶稠度、碱消值这3 项理化指标间存在极显著的相关性。RVA 谱是一种快速简便的测定方法,因此,在育种中间材料进行RVA 谱测定,可用于品质育种的快速辅助筛选,早期淘汰产量一般且食味较差的株系,提高食味品质育种的选择效率和准确性。

主成分分析表明,RVA 谱主要特征值(崩解值、消减值、回复值、冷胶黏度、热浆黏度)、直链淀粉含量、胶稠度、外观性状、蛋白质含量的载荷值较高,在稻米食味品质中起重要作用,因此,这些理化性状可作为籼稻品种食味品质鉴定上的重要参考指标。在籼稻品种食味品质改良过程中,应先利用这些理化性状结合稻米食味测定仪、近红外谷物分析仪等仪器进行初步筛选,再进行人工品尝进行感官评价。

一般认为稻米性状属数量性状,受多基因控制,导致品质性状间存在错综复杂的关系,这是品质育种的难度所在,虽然有些性状与食味值达到了较高的相关性,但在育种中也不能片面的追求单个指标的高低,单个指标的改变必然引起其它指标的变化,因此在稻米食味品质筛选过程中应兼具考虑多个性状进行食味品质筛选和改良,尽量使各指标间相互协调,从而发挥最大的水稻育种综合效果及其经济效益。

致谢:感谢中国种子集团有限公司水稻业务部门的同事收集样品。

—— 品尝员的识别能力与适口性