教育在促进高质量发展中的战略作用*

闵维方

(北京大学教育经济研究所 北京 100871)

党的二十大报告明确指出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”[1]习近平总书记强调:“高质量发展,是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”[2]教育在我国的经济社会发展中始终发挥着基础性、先导性、全局性的战略作用,党的二十大报告再次强调了“坚持教育优先发展”,并把教育、科技、人才三大战略构成一个相互联系的有机整体,以此作为高质量发展的战略支撑。本文探讨在我国当前特定经济社会发展条件下,教育在促进高质量发展中的战略作用。

一、教育为创新驱动发展提供人才支持和知识贡献

高质量发展首先是创新驱动的发展,必须依靠知识创新和科技创新,而要实现科技创新并推动创新成果产业化,进而促进经济社会发展,必须有一大批拔尖创新人才以及数以千万计的高级专门人才和数以亿计的高素质劳动者。从本质上看,创新驱动就是人才驱动。教育是造就这种高质量人力资源的基础,是拔尖创新人才不断涌现的源泉。

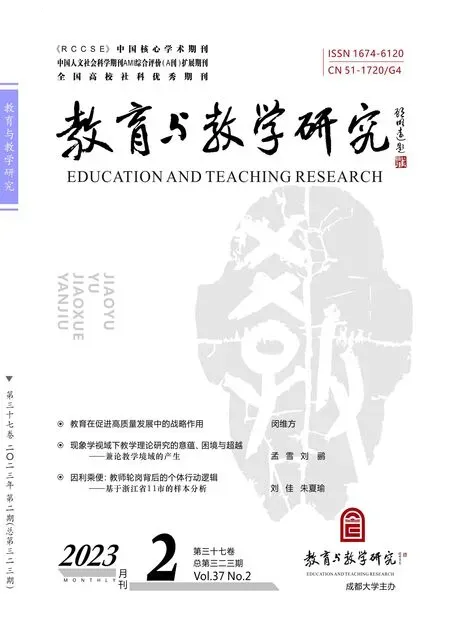

据统计,2021年,我国共有各级各类学校52.93万所,在校生2.91亿人,其中高等教育在学总规模4 430万人,在学研究生333.24万人、博士生50.95万人[3]。正是这一世界上最大的教育体系,为我国实现创新驱动的经济社会发展提供了源源不断的强大人力资本支持。与此同时,我国高等院校2021年进行的科技研究项目多达696 714项,其中基础研究303 197项、应用研究328 869项、实验发展研究64 648项,发表科技论文1 129 917篇,出版科技著作13 740部,当年专利申请数高达328 896项,其中发明专利193 474项、实用新型专利119 687项,获得专利授权268 450项,同企业签订技术转让合同19 936项[4],成为我国创新驱动发展的重要生力军,为我国加快建设世界重要人才中心和创新高地奠定了重要基础。正是由于教育提供的人才支持和知识贡献,我国的创新发展能力不断提高。如果以我国2005年的总体创新指数为100,那么2021年我国的总体创新指数提高到264.6,比2005年增长164.4,比2020年增长8%,如图1所示。

图1 2005—2021年中国创新指数及分领域指数

这一指数可以具体分解为四个指数:一是创新环境指数达到296.2,比2005年增长196.2,比2020年增长11.3%,其中与教育密切相关的劳动力中大专及以上学历人数指数实现两位数增长,比2020年增长14.8%,理工科毕业生占适龄人口比重指数比2020年增长7.0%;二是创新投入指数达到219.0,比2005年增长119.0,比2020年增长4.4%,其中与教育密切相关的基础研究人员人均经费指数实现两位数增长,比2020年增长12.0%,开展产学研合作的企业所占比重指数比2020年增长6.3%;三是创新产出指数达到353.6,比2005年增长253.6,比2020年增长10.6%,其中与教育密切相关的每万名研发人员专利授权数指数、每万名科技活动人员技术市场成交额指数均实现两位数增长,均比2020年增长16.2%,每万人科技论文数指数、发明专利授权数占专利授权数的比重指数分别比2020年增长4.2%和3.5%;四是创新成效指数为189.5,比2005年增长89.5,比2020年增长2.8%。根据世界产权组织发布的《全球创新指数2022》,我国在世界上的创新指数排名从2012年的第34位跃升为2022年的第11位。

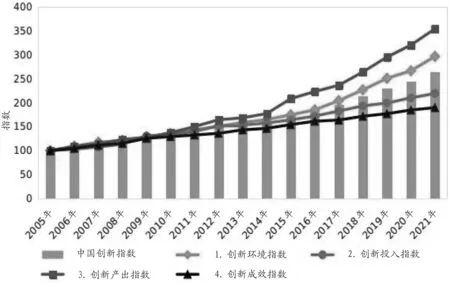

特别需要指出的是,我国基础研究的国家自然科学基金委员会面上项目的70%以上是由教育系统承担的。基础研究是技术创新的源头活水,正是因为有这些基础性研究成果,才有一切战略性、原创性技术进步。大学创新能力对高质量发展的促进作用首先体现在基础研究和知识创新上。基础科学研究探讨世界的客观规律,拓展人类对宇宙和自身的认知边界,是实现技术引领的前提,也是颠覆式、跨越式创新的源泉。没有电磁理论的麦克斯韦方程组,便不会发展出现代的电力科技和电子科技;没有量子力学的薛定谔方程,就不会有大规模集成电路、各种半导体器件的发明,也不会催发新一代的信息技术和产业革命;没有20世纪一系列基础研究的重大成果,就不会有今天一系列科学技术的突飞猛进和知识经济的高速发展。国际经验也显示,大学在基础研究和科技创新中具有极端重要性,大学创新能力与经济增长的内在机制如图2所示[5]。例如,十几年前,美国的大学在基础研究领域提出了压缩传感理论①,使得应用领域的科技工作者有可能以此理论为基础,在图像处理、医疗成像、模式识别和地质勘探等方面取得一系列重大突破,形成重要科技成果,对经济社会发展做出重大贡献。这样的例子在世界上比比皆是。位于硅谷的斯坦福大学,连续多年被评为全球最具创新性大学,十分注重基础研究和科技创新成果的转化。斯坦福大学前校长卡斯帕尔在“北京大学百年校庆的校长论坛”上发表题为《研究密集型大学的优势》的演讲指出:“1995年,硅谷的高科技公司营业收入高达850亿美元。据估算,这些利润的62%来自这样一些公司,这些公司的创办人曾经和斯坦福大学有关系。他们也创造了几十万个就业机会。"[6]正是由于以斯坦福大学为代表的高等院校的作用,使得硅谷这片荒凉的山谷在后来成为创新发展的典范之一。2011年一项详细的统计研究显示,大约有40 000家企业可以寻根到斯坦福大学,如果把这些企业的产值加起来,相当于世界第十大经济体②。可以说,近百年来,人类日新月异的技术进步和产品更新都来源于基础研究的成果积累和广泛应用,而教育系统,特别是其中的大学正是开展基础研究的最重要基地,在实现创新驱动的高质量发展过程中发挥着基础性、先导性的战略作用。

图2 大学创新能力与经济增长的内在机制

二、教育是绿色发展的驱动力

高质量发展是以绿色为普遍形态的发展,即“资源节约型、环境友好型"的发展。党的二十大报告指出:“加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。”[1]积极稳妥推进碳达峰、碳中和,这是我国转变经济增长方式,实现长期可持续的高质量发展的关键所在。大量研究从理论与实证的结合上揭示了教育在加快生态文明建设、促进绿色发展方面发挥着基础性的战略作用。

第一,教育能够显著提高人们的文化科学技术水平,增强人们的生态环境意识,形成自觉节约资源和保护环境的行为模式。国际经验表明,教育事业同生态文明建设事业之间存在着协同发展趋势。教育平均发展水平和质量越高的国家,人们的环境保护意识越强,生态文明建设水平也越高,经济活动的资源消耗也越少,绿色经济占比也越高。图3显示全球176个主要国家的教育发展水平与生态环境指数呈显著的正相关,即一个国家的平均受教育水平越高,生态环境表现越好。

我国的情况也是如此。例如,10年前,我国每万美元国内生产总值耗水1 340吨,而美国是410吨,德国是220吨,日本是190吨。考虑到我国人均水资源量仅为世界人均水资源量的28%,因此降低生产活动的耗水量成为我国经济向绿色转型的重要指标之一。党的十八大以来,随着我国教育事业的突飞猛进,劳动年龄人口平均受教育年限从2011年的7.5年上升到2021年的10.9年。随着受教育水平的提高,我国总体人力资本质量大大提高,劳动者素质显著提升,人们的环境保护意识大大增强,生产的科技含量和全要素生产率大大提高,资源消耗大大减少,经济加快向绿色转型。同2012年相比,全国2021年每万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降45%和55%③。与此同时,我国10年来地表水质优良断面比例提升了23.3个百分点,达到84.9%,已经接近发达国家水平;能耗强度累计下降26.4%,煤炭在一次能源消费中的占比下降12.5个百分点,2014—2021年年均下降1.4个百分点,是历史上下降最快的时期;可再生能源发电装机突破11亿千瓦,比10年前增长近3倍,占世界可再生能源装机总量的30%以上;水电、风电、光伏、生物质发电装机规模和在建核电规模稳居世界第一,清洁能源消费比重在能源消费增量中的份额超过60%,单位国内生产总值二氧化碳排放下降34.4%[7],我国经济发展更加绿色。

第二,教育不仅通过提高人力资本质量进而提升全要素生产率,从而降低生产过程中的资源消耗,促进“资源节约型、环境友好型”社会的发展;而且实证研究还显示,教育在促进绿色经济的增长中的作用要显著大于教育促进传统经济增长的作用[8],即教育除了能提升全要素生产率外,还有将经济变得更为“绿色"的功效。教育在提高人力资本质量的同时,也促进了产业结构的优化升级,即一国的经济从劳动密集型、资源消耗型产业向资本密集型产业升级,进而向知识和技术密集型产业升级。由于产业结构的优化升级是以具有相应知识技能的劳动者群体为基础的,只有高素质的劳动者才能很好地适应高附加值的知识和技术密集型产业,可以说人才的高度决定产业的高度。而教育正是通过提高人的知识技能,为产业优化升级创造了必要的前提。产业结构的优化升级对一个国家经济的高质量发展意义重大,不仅是经济增长的重要源泉之一,而且能够使国家的产业在不断更新换代中降低对资源和环境的损耗,从而实现长期可持续的“绿色经济"增长,促进人与自然和谐共生。教育通过人才培养功能在产业结构的优化升级中发挥着基础性和先导性的作用,驱动经济向绿色化转型。

第三,教育还能改变人们的观念,促进生产组织和管理制度上的创新。这类创新同样有助于发展绿色经济。社会各行各业、各领域的发展都有赖于创新的推动,这些创新一方面能够开创新的生产方式,带动新的需求,提高经济的总量;另一方面还能让生产方式更为科学合理,从而降低资源消耗,提高经济的运行效率。而组织和管理创新又高度依赖于人们所具有的知识和观念,这些都以良好的教育为支撑。

三、教育是促进共享发展、实现共同富裕的重要机制

高质量发展以全体人民共享发展成果、共同富裕为根本目的。正如党的二十大报告所指出的:“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。”[1]“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。”[1]“增加低收入者收入,扩大中等收入群体。完善按要素分配政策制度……加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度。”“引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。”[1]教育在实现这一系列促进共同富裕的政策目标过程中发挥着重要的战略作用,主要体现在以下四个方面。

第一,要实现共同富裕,首先要“富裕”,即通过可持续的高质量经济增长,不断增加全社会的财富总量,做大做好“蛋糕”,才有可能调节收入分配,分好“蛋糕”,达到共同富裕的目标。没有可持续的经济增长,空谈共同富裕,结果只能是“均贫"。大量的实证研究显示,教育能够提高人力资本的质量,促进经济长期可持续增长,从而为共同富裕奠定必要的物质基础。2015年,汉诺谢克(Hanushek,E.)和沃斯曼(Woessmann,L.)在研究了全球自1960年以来的经济增长状况后发表的《国家的知识资本:教育与经济增长》阐述了教育在促进长期经济增长中的重要作用[9],如图4所示。

第二,优质公平的教育在促进宏观经济增长的同时,也会提高人们的收入水平和纳税能力,扩大纳税群体。我国目前个人所得税纳税人数占劳动年龄人口比例仅为15.3%,而日本为56.6%,德国为61.3%,美国为67.4%,英国为74.4%[10]。同时,与相关国家相比,我国三次分配的慈善捐赠规模和比重也存在一定提升空间。因此,只有通过提高人们的收入水平和纳税能力,才能提高国家财政收入,增强国家调节分配结构的能力,促进共同富裕。在这方面,教育同样具有重要作用,如图5所示。良好的教育还能增进人们对社会公共利益的理解,认识到缩小收入差距有利于社会和谐稳定,而社会和谐稳定有利于经济的繁荣发展和增进每一个社会成员的福祉,从而使人们能够更好地理解财政再分配的重要性并积极参与社会公益慈善等三次分配活动。研究显示,居民个人和企业决策中的捐赠考量、捐赠意愿会随着居民个人和企业家教育水平的提高而显著增强[11-13],从而有利于面向全社会把“蛋糕”分好,促进共同富裕。

第三,尽管财政再分配在调节分配结构、缩小收入差距方面发挥着不可或缺的重要作用,但是如果共同富裕过于依赖财政再分配,则会增加国家的财政负担,并可能导致税负加重。这不仅损害经济效率,阻滞经济增长,而且仅仅是从结果上缩小收入差距,但创造财富的能力差距却没有缩小,进入下一轮经济循环的时候,收入差距可能又会由于能力差异再显现出来。因此,仅在再分配上做文章,得到的只会是短期效应,不能从长期根本解决贫富差距问题。要从根本上长期解决收入差距、实现共同富裕的关键之一是在保持经济增长和加大再分配力度的同时,通过加强对人力资本的投资,大力发展优质公平、有针对性的个性化教育,普遍提高全体社会成员的知识量和能力。正如舒尔茨(Schultz,T.)所指出的:人们拥有的经济能力绝大部分并不是与生俱来的,也并不是进入校门之时就已经具备的;人们通过学校教育获得的作为生产者和消费者的能力非同小可,其能量之大,可从根本上改变通常的储蓄与资本形成的现行标准,亦可改变工资结构及劳动与财产收入的相对数额[14]。通过教育使具有不同禀赋和潜能的每一个人都得到充分发展,保障所有社会成员都获得创造财富的能力,即人的共同发展、人的能力的共同提高、人的潜力的充分发挥是实现共享发展和共同富裕的基础。

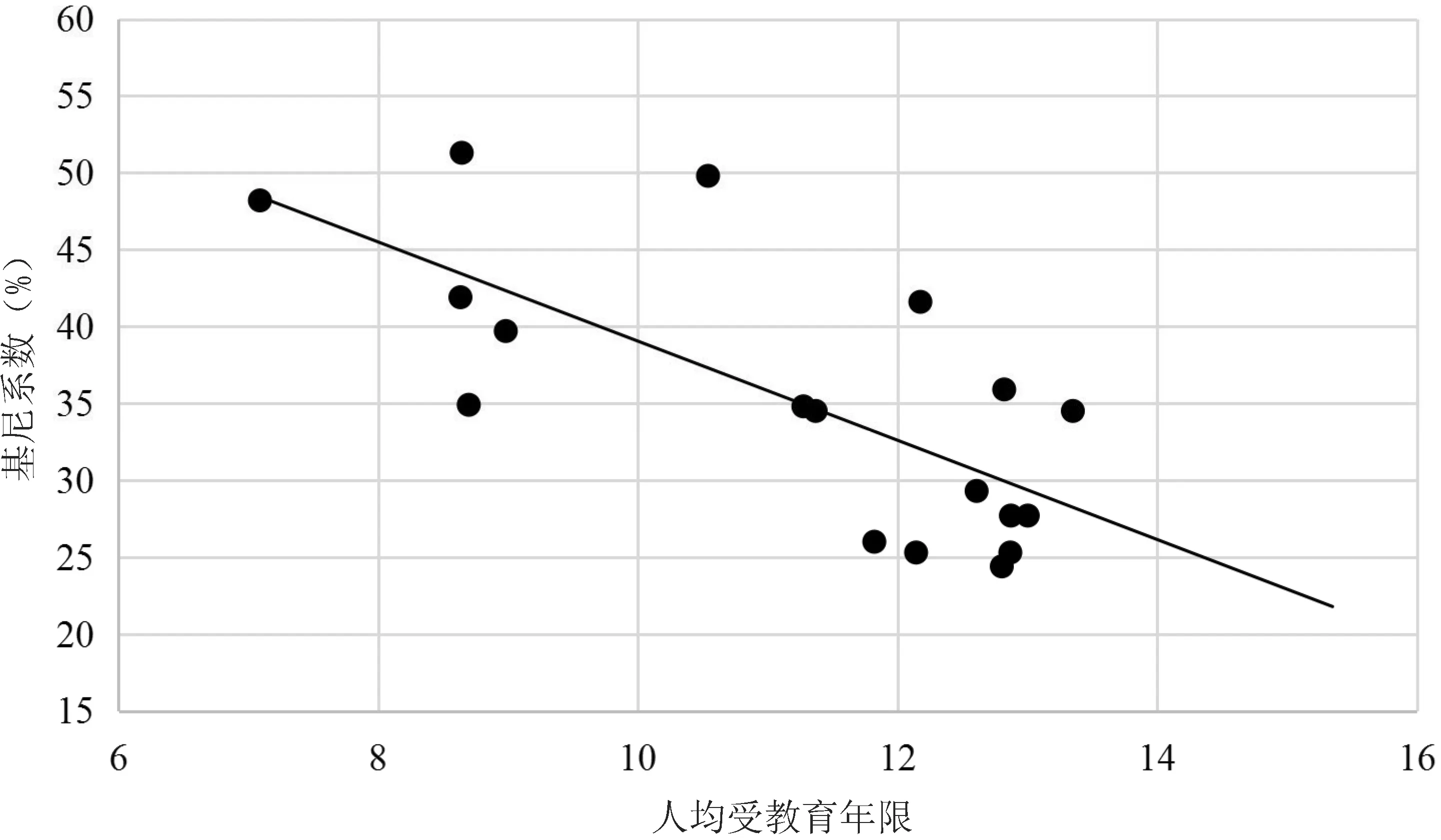

第四,习近平总书记指出:“低收入群体是促进共同富裕的重点帮扶保障人群。要加大普惠性人力资本投入,有效减轻困难家庭教育负担,提高低收入群众子女受教育水平。”[15]大量实证研究表明,扶贫必先扶智,教育是阻断贫困代际传递、促进积极向上社会流动的最重要机制,尤其是对提高低收入群体经济地位和克服社会阶层固化等问题的积极作用更加凸显。低收入群体的子女受教育程度越高,越有助于其进入较高收入群体。相较于教育复制原有社会经济分配结构的功能,教育对实现低收入群体子女经济地位跃升所发挥的积极作用要大得多[16]。基于中国家庭追踪调查数据(CFPS)的实证分析也发现,教育是影响低收入群体向上流动的关键性因素。低收入家庭的家庭成员平均受教育年限每增加1年,落入低收入陷阱的机率就减少2%,向上流动到中等收入阶层的概率会增加1.9%[17]。进一步的研究采用中国家庭金融调查(CHIS)非农个体面板数据分析发现,收入分布中的初始位置、年龄、教育程度、地区变量都会对收入流动性产生显著影响,其中教育程度为大专以上是所有决定向上流动因素中的最重要因素[18]。针对农民工群体的相关研究也发现,受教育年限的延长不仅能提高农民工的社会经济地位,使其实现阶层向上流动[19],而且还能通过代际传递影响子代的人力资本和社会经济地位,实现收入的增加[20]。同时,就业的知识技能水平提高、良好的健康状况也有利于社会经济地位不利的农民摆脱职业代际固化,进入高收入行业,实现向上流动和社会阶层的跨越[21]。国外的研究也提供了相类似的证据。例如,一项探索加拿大移民贫困因素的调查结果显示,人力资本因素发挥的作用很大,其中受教育年限对减少贫困机会的影响非常显著[22]。“教育对经济增长起到的重要作用被广泛认可。”[23]33因此,在通过教育普遍提高全体社会成员能力的过程中,要特别注重优质教育资源向低收入群体的倾斜,提高低收入群体及其子女的致富能力,提高其经济收入水平,阻断贫困的代际传递,实现积极向上的代际社会流动,促进社会的整体经济收入分配格局趋向公平。

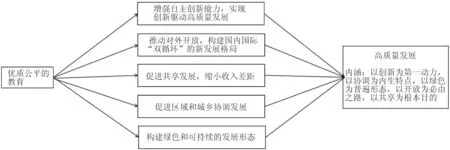

总之,如图6所示,发展优质公平的教育,是降低基尼系数、缩小收入差距、促进共享发展、实现共同富裕的重要机制之一。

四、教育在区域和城乡协调发展中发挥重要促进作用

高质量发展是区域和城乡协调发展。党的二十大报告特别强调,促进区域协调发展,要深入实施区域协调发展战略和新型城镇化战略,“推动西部大开发形成新格局,推动东北全面振兴取得新突破,促进中部地区加快崛起,鼓励东部地区加快推进现代化”[1]。教育在这一过程中具有不可或缺的促进作用。国际国内的经验都显示,一个地区的经济发展取决于全要素生产率。全要素生产率主要指物质资本和劳动力的量的投入所不能解释的那部分经济增值,即导致经济增长的所有其他要素的总和。这些要素包括人力资本、知识创新、技术进步、生产过程创新、组织管理创新等各方面的因素, 其中通过教育形成的人力资本是驱动全要素生产率的最重要部分[24]。通过优质教育资源向中西部和东北地区的倾斜,助力经济欠发达地区形成高质量人力资本,而高质量人力资本是提高这些地区创新水平和经济发展速度的最重要的驱动力。近年来,我国根据区域的经济发展差异,将省级行政区按财力状况分为5档,中央承担10%至80%不等的教育支出责任。在义务教育公用经费保障方面,明确将国家制定分地区生均公用经费基准定额,调整为制定全国统一的基准定额,所需经费由中央与地方财政分档按比例分担,其中西部地区为第一档,中央财政分担80%,中部地区由中央财政分担60%,为全国义务教育均衡发展奠定了财政基础。同时在高等教育招生指标和学生资助等专项资金支持方面向经济欠发达地区倾斜。这些资源配置方式体现了我国通过教育发展战略促进区域协调发展的人力资源开发的政策取向,以助力经济欠发达地区通过教育提高劳动者素质,进而提高全要素生产率,从根本上实现经济发展的跃升。这在促进区域协调发展中发挥了重要作用,使得我国区域发展相对差距持续缩小。2021年,中部和西部地区生产总值分别达到25万亿元、24万亿元,与2012年相比分别增加13.5万亿元和13.3万亿元,占全国的比重分别提高到2021年的22%和21.1%。中西部地区经济增速连续多年高于东部地区。东部与中西部人均地区生产总值的比值分别从2012年的1.69和1.87下降至2021年的1.53和1.68,东西差距持续缩小,区域发展的协调性逐步增强④。

图6 居民受教育水平对基尼系数的影响

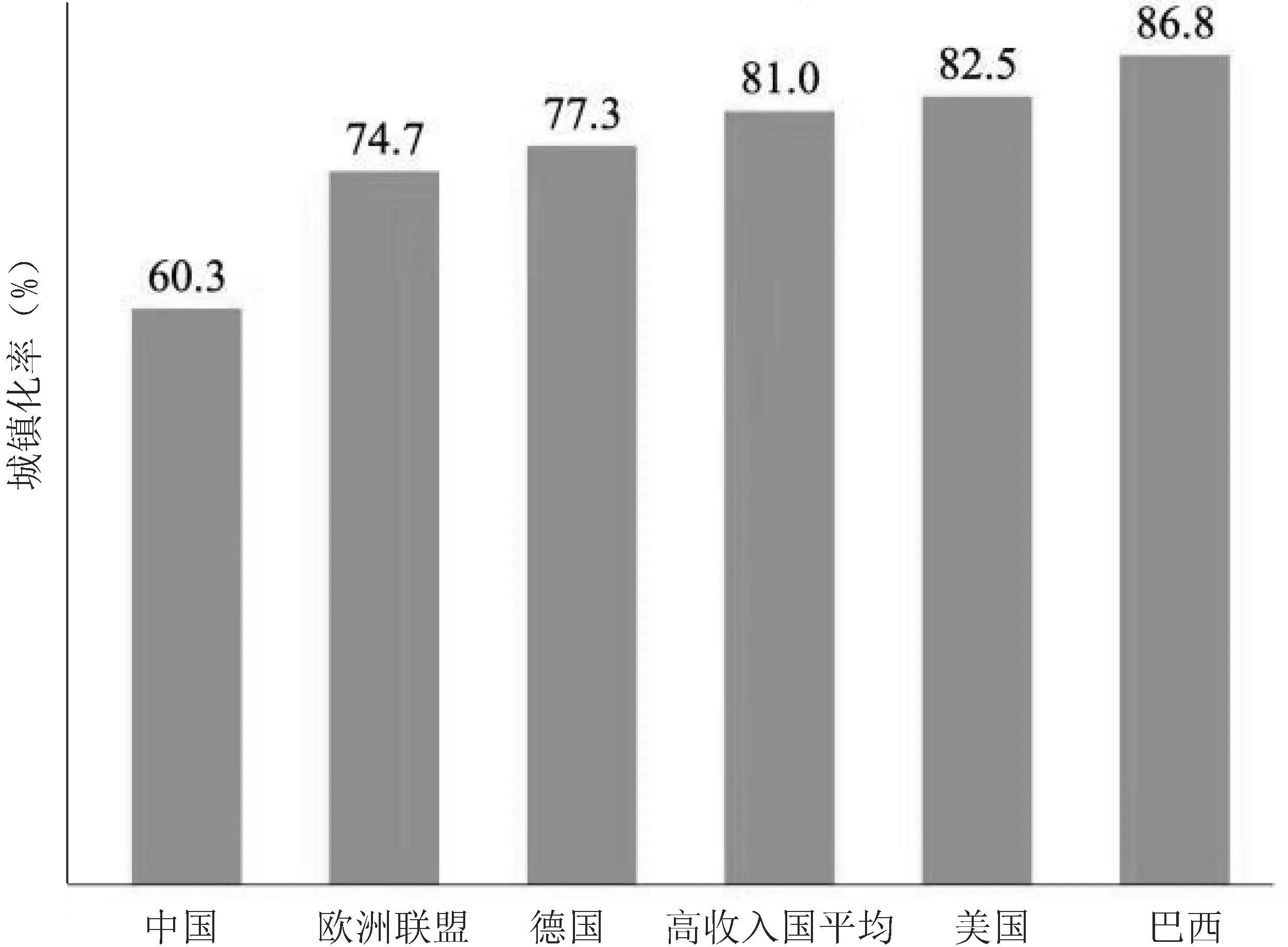

党的二十大报告论述协调发展时,还特别强调:“推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。”[1]城镇化是一个国家现代化的必由之路,也是实现城乡协调发展、拉动经济可持续增长的重要引擎之一。我国目前按常住人口计算的城镇化率只有60%,而按户籍计算城镇化率还不到45%,低于高收入国家的平均水平20个百分点,如图7所示。当日本和韩国的人均收入水平与我国目前水平相当时,他们的城镇化率都已经超过75%[25]。因此,我国下一步实现高质量协调发展的重点之一就是加快城镇化进程,即实现城乡一体化的协调发展。

图7 部分国家和地区城镇化率

国际经验表明,教育是以人为核心的新型城镇化最重要的动力,主要体现在以下两个方面:第一,通过增加教育投资,大力发展教育事业,提高农业劳动者的文化科学水平、生产操作能力和经济运作视野,使他们能够更好地运用不断更新的农业科学技术发展的最新成果,如新型化肥和新的农业机械等,不断提高农业劳动生产率,促进现代化大农业的发展,从而使得越来越多的农民从土地上解放出来,进入城镇的劳动生产率更高,收入也更高。第二,教育是深度开发人力资源、全面提高人的素质的基础,是农民通过接受培训和再培训进入第二产业和第三产业,并逐步实现“市民化”的必要前提。城镇化进程不仅是促进经济增长的发展手段,更是一个人自身发展的过程。以人为核心的新型城镇化,不是阶层城镇化,即通过严格筛选的招聘等方式抽调农村的相关人才到城镇;也不是简单的空间城镇化,即农村人口通过低筛选或无筛选的方式,以农民工的身份进入城镇务工,然而,这些农民工没有享有与城市居民平等的基本公共服务与社会保障等相关待遇;更不是单纯的生活城镇化,即通过各种方式进入城镇的农民在衣食住行等方面模仿城市居民,然而并没有在文化和价值观上,更没有在户籍上真正融入城市。以人为核心的新型城镇化,是全面的城镇化,是人本身的城镇化,是人的全面素质的提高,是引领农村居民进入现代城市文明的过程。城镇社会是一个社会分工更加细化、居民之间互动更多、社会互动规则更强、公共领域更加发达的社会,因此对人的人文、社会、法律与秩序素养要求更高更系统[26],这些素养必须通过系统的教育过程才能形成。新型城镇化是坚持以人为本、城乡一体、互为促进、和谐发展的城镇化。这就要求大力发展教育,不断提高教育质量和水平,推动城镇化的健康发展,实现城乡的协调发展。图8显示了加大教育投入对加快城镇化的促进作用。

图8 生均教育经费占人均GDP比重对城镇化率的影响

五、教育是开放发展的重要基础

高质量发展是以开放为必由之路的发展。改革开放以来,我国经济高速发展并已经深深融入国际经济体系,成为世界产业链中不可分割的一部分。我国既为世界经济增长做出了重要贡献,同时也受益于在国际经济体系中的相互合作与交流。因此,党的二十大报告特别强调:“坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”[1]在这一过程中,教育对外开放在形成对外开放新局面、促进“双循环”、推动经济高质量发展中具有重要作用。

第一,通过教育国际交流与合作,促进中华优秀文化成果与世界先进文化成果的相互借鉴与吸收。例如,截至2020年6月,我国已经在162个国家和地区设立541个孔子学院和1 170个孔子课堂,同时,我国的中外合作办学机构和项目达到2 282个,其中本科以上的机构和项目达1 196个[27],产生了广泛的国际影响,特别是在“一带一路"沿线国家和地区受到广泛的欢迎,极大地增进了我国同世界各国人民的语言文化交流和相互了解,从而为推进我国经济的开放发展创造了必要的人文条件。

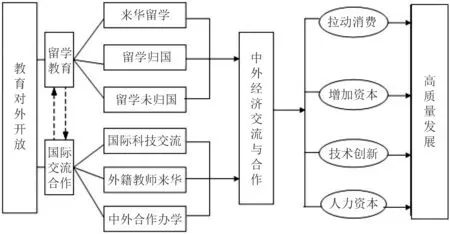

第二,教育在开放发展中的作用还体现在人才培养上。根据初步统计,改革开放以来的四十多年中,我国81%的科学院院士、54%的工程院院士、72%的国家“863”计划首席科学家均为留学回国人员[28]。同时,通过来华留学项目,我国一方面吸引了大批国际高层次人才,同时也为其他国家和地区,尤其是第三世界国家和地区的科技与经济社会发展事业培养了大批人才。这些都为我国的开放发展奠定了不可或缺的国内外人才基础,在加快建设世界重要人才中心和创新高地,形成人才国际竞争的比较优势,加快建设国家战略人才力量过程中发挥着重要作用。已有实证研究显示,全方位的教育对外开放,包括出国留学、来华留学、国际合作研究和国际学术会议均对我国可持续的经济增长具有促进作用[29],因而也对高质量发展产生积极影响,如图9所示。

图9 教育对外开放促进高质量发展的作用机制

党的二十大报告强调要提高对外开放水平。因此,我们要进一步扩大双向、高效有序的教育对外开放,既要坚持“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”的方针,也要加大力度吸引更多优秀外国留学生来华学习,扩大教育教学和科学研究的国际交流与合作,充分发挥教育对外开放促进“双循环”的重要作用。同时,通过国际教育交流与合作这一促进不同国家不同文明之间和谐共处与共同繁荣的有效机制,在促进我国经济社会高质量发展的同时,为构建人类命运共同体作出贡献。

图10 教育促进高质量发展的战略作用

总之,如图10所示,教育在习近平总书记强调的高质量发展的五个方面都具有重要的战略性作用,而要发挥好教育的这种作用,必须深化教育教学综合改革,进一步提高教育质量,促进教育公平,完善各级各类学校管理和教育评价体系,健全学校家庭社会全方位协同育人机制,推进教育信息化数字化转型,构建完善的终身教育体系,建设全民终身学习的学习型国家。

(本文是作者在中国教育发展战略学会2022年学术年会上的主旨发言)

注释:

①压缩感知或压缩传感(Compressive Sensing or Compressed Sensing、Compressed Sampling)是一种新的信息获取指导理论。该理论一经提出,就在信息论、信号/图像处理、医疗成像、模式识别、地质勘探、光学/雷达成像、无线通信等领域受到高度关注,并被美国科技评论评为2007年度十大科技进展。

②来自洪瀚2017年4月1日在“斯坦福大学与硅谷的创新"第六届岭南论坛上的演讲。洪瀚为斯坦福大学经济系教授,国际计量经济学学会会员。

③来自朱程清2022年11月17日在“全国首届节水创新发展大会”上的讲话。朱程清为中国水利部副部长。

④来自肖渭明2022年9月20日在国家发展与改革委员会新闻发布会上的讲话。