大同市水资源利用与经济高质量发展联动关系研究

赫振平

(大同市册田水库管理中心,山西 大同 037300)

习近平总书记在第十九届中共中央政治局第二十九次集体学习时强调,生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的,建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路[1]。大同市作为海河流域的重要城市,是全国严重缺水城市之一,人均水资源占有量仅为全国平均水平的15%,地下水资源长期“透支”,地表水没有充分有效利用,水资源供需矛盾较为突出,成为制约大同市经济高质量发展的瓶颈[2]。基于水资源生态足迹模型、Tapio脱钩模型与LMDI模型,对大同市水资源利用与经济高质量发展联动关系进行研究,为制定相关政策、缓解水资源压力、保证水资源安全、推动区域经济高质量发展提供参考。

1 研究区概况

大同市是海河流域的重要城市,位于山西省北部,是中国首批24个国家历史文化名城之一、国家新能源示范城市、国家重要能源基地。2020年,全市常住人口310.56万人,城镇化率72.7%,地区生产总值1 369.9亿元,三产结构比为5.1∶37.0∶57.9。

大同市属高原温带季风型大陆性气候,多年平均降水量416.4 mm,多年(1956—2014年)平均蒸发量1 011.5 mm,干旱指数2.43,多年(1994—2020年)平均水资源总量7.186亿m3,人均水资源量209 m3,远低于国际公认的维持地区经济发展必需的1 000 m3的临界值,属极度缺水地区。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文数据主要来自于1994—2021年《山西省统计年鉴》《山西省国民经济和社会发展统计公报》、1997—2020年《大同市国民经济和社会发展统计公报》、1999—2019年《山西省水资源公报》,同时也收集了其他相关资料数据。对于公报与统计年鉴中的GDP值,以1994年为基准年,运用平减指数法将1994—2020年的大同市地区生产总值换算成可比价与水资源利用相关指标进行研究。

2.2 研究方法

2.2.1 水资源生态足迹模型

水资源在维持生态环境和进行社会生产中具有不可替代的作用,水资源生态足迹是指在特定的人口和经济状况下,维持水资源消费和自然环境所必需的生态生产性面积。其意义可表述为两个方面,一是人类在生活生产中消耗水资源的过程,二是自然环境维持自身不断进化对水的需求过程[3]。

(1)水资源生态足迹计算公式为:

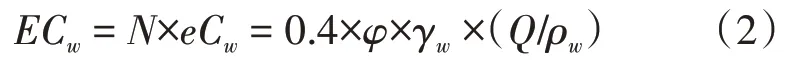

式中:EFw为水资源生态足迹(hm2);N为区域人口数(人);efw为人均水资源生态足迹(hm2/cap);γw为水资源的全球均衡因子,取5.19;W为人均消耗的水资源量(m3);ρw为水资源全球平均生产能力(m3/hm2),取3.14×103m3/hm2。

(2)水资源生态承载力。水资源承载力是指某一地区在某一历史发展阶段,水资源所能支持的生产、生活和生态良性持续发展的能力。水资源生态承载力模型可表示为:

式中:ECw为区域水资源承载力(hm2);eCw为人均水资源承载力(hm2/cap);Q为水资源量(m3);φ为区域水资源的产量因子,依据文献[3]取0.29;其余变量含义同上。相关研究表明,一个地区的水资源开发利用率超过30%~40%时,就有可能引发该区域生态环境的恶化,因此需扣减区域水资源承载力的60%用于维持正常的生态环境需水量。

(3)水资源生态压力指数。水资源生态压力指数值可以表明水资源安全受到威胁的程度,越小越安全,其计算公式为:

(4)万元GDP水资源生态足迹。万元国内生产总值(GDP)水资源生态足迹是指区域水资源生态足迹与区域GDP的比值,可以用来衡量区域内水资源的利用效率,其计算公式为[4]:

2.2.2 Tapio脱钩模型

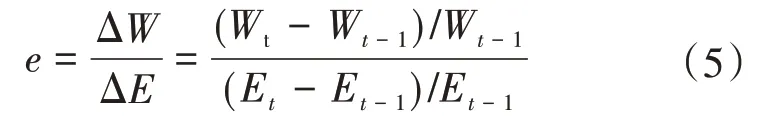

脱钩理论一般被用于资源消耗或环境污染与经济增长之间相互纠缠变化的关联关系研究。脱钩的本质是指随着经济的增长水资源利用效率提高而水资源利用总量增速放缓,直至最终实现零增长甚至负增长[5]。Tapio脱钩模型可表示为:

式中:e为脱钩指数;ΔW为水资源利用变化量(亿m3);ΔE为经济增长变化量(亿元);Wt、Wt-1分别为第t年、第t-1年的水资源利用量(亿m3);Et、Et-1分别为第t年和第t-1年的经济指标(亿元)。根据ΔW和ΔE的正负以及脱钩指数,现将脱钩状态划分为表1中的8种情况。

表1 水资源利用量与经济增长脱钩状态的划分标准

2.2.3 LMDI模型

对于极度缺水地区而言,如何解决水资源短缺与经济增长之间的矛盾,需揭示出引起水资源利用变化的主要驱动因素。基于LMDI模型将大同市水资源利用总量分解为结构效应、技术效应、经济效应、人口效应,以期找到驱动因素效应的变化规律[5],计算公式如下:

式中:W为水资源利用总量(亿m3);Wi为第i行业用水量(亿m3);G为国内生产总值(亿元);P为人口(亿人)。

在式(6)中加入结构效应、技术效应和经济效应后可表示为:

式中:Si=Wi/W为第i行业用水量占水资源利用总量的比值,代表结构效应;Y=W/G为单位GDP用水量,代表技术效应;γ=G/P为人均GDP,代表经济效应;P为人口效应。

本文采用文献[5]中的LMDI加法分解方式计算水资源利用总量的变化,计算公式如下:

式中:ΔW为水资源利用总量变化(亿m3);Wt为第t年水资源利用总量(亿m3);W0为基准年水资源利用总量(亿m3);ΔWs、ΔWY、ΔWr、ΔWP分别为结构效应、技术效应、经济效应、人口效应引起的水量变化(亿m3)。式(9)—(12)表示各种效应对水资源利用总量变化的影响,当计算值大于0时,表示该效应为正向效应,表现为促进水资源利用量的增加;当计算值小于0时,表示该效应为负向效应,表现为抑制水资源利用量的增加[6]。

3 计算分析

3.1 水资源利用与区域经济发展

3.1.1 水资源利用

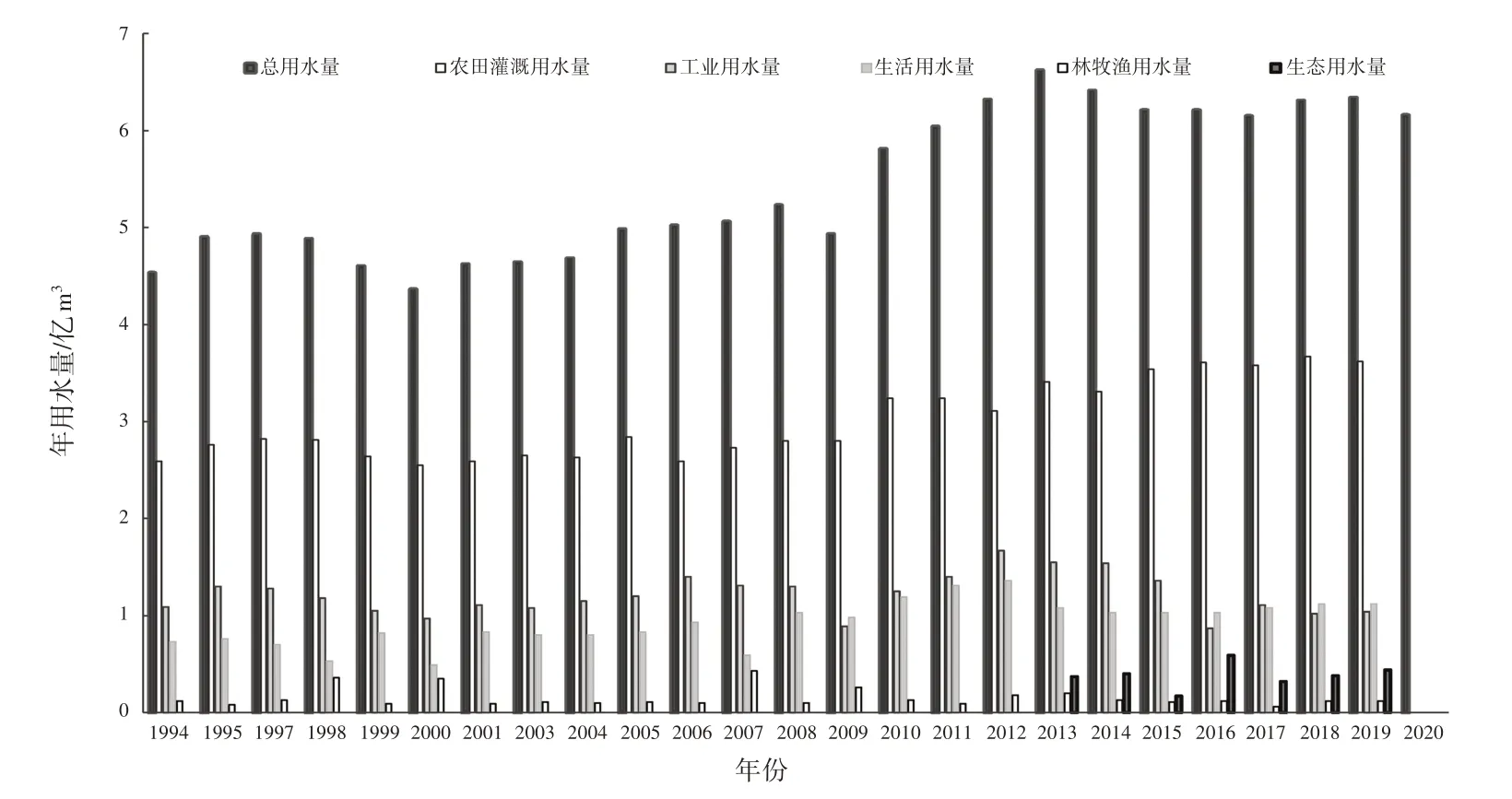

图1为1994—2020年大同市水资源利用总量及各行业用水量变化。

图1 1994—2020年大同市水资源利用总量及各行业用水量变化

由图1可知,1994—2020年大同市水资源利用总量及各行业用水量整体呈上升趋势[7],年均增长率约为8.4%。2019年,全市总供水量6.34亿m3,其中地表水源供水量2.73亿m3,占总供水量的43.1%;地下水供水量3.10亿m3,占总供水量的48.9%;其他水源占总供水量的8.0%。2020年,全市用水总量6.16亿m3,农业、工业、生活、林牧渔、生态用水量占比分别为57.1%、16.4%、17.7%、1.9%、6.9%,农业用水量占比较大。

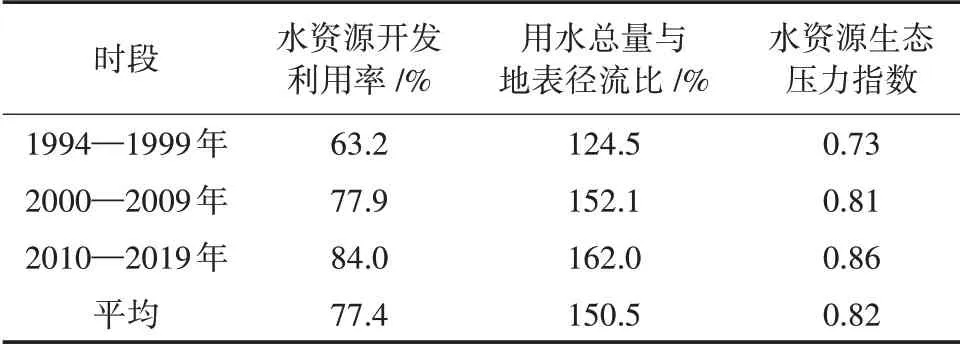

(1)水资源开发利用程度。表2为大同市水资源开发利用程度,水资源开发利用程度由水资源开发利用率来体现,为年取用的淡水资源量占可以获得的或可更新淡水资源量的百分比。由表2可知,大同市水资源开发利用程度由1994—1999年的63.2%逐年攀升至84.0%,2010—2019年全市用水总量与河川年径流总量比值平均为162.0%,大同市供水以地下水水源为主,地下水水资源长期“透支”,超采历史欠账严重。自1980年以来,大同市地表水衰减严重,逐渐不能满足生活生产需要,城镇生活和工业主要使用地下水源,多年来的开发利用导致地下水超采严重。水资源生态压力指数高达0.86,表明大同市水资源在近期虽然可以勉强维持正常的生产生活用水,但从长期来看水资源安全形势不容乐观。

表2 大同市水资源开发利用程度

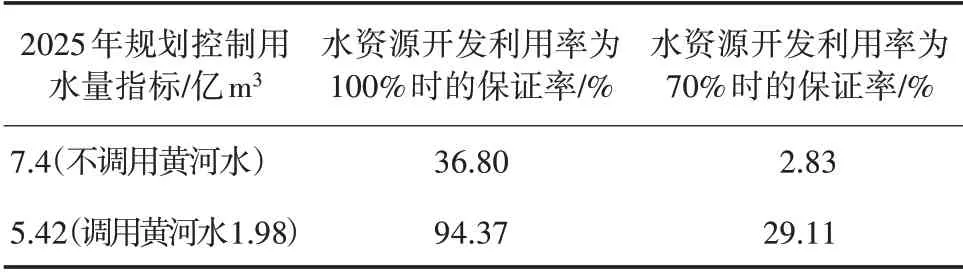

(2)水资源利用的保证率。水资源利用的保证率是指水资源利用在无法采取措施完全免除自然灾害或满足实际需求的情况下抵御风险的程度。采用皮尔逊P-Ⅲ型频率曲线对1994—2020年大同市水资源总量数据进行计算,得出P-Ⅲ型频率曲线三参数(Ex、Cv、Cs)分别为7.19亿m3、0.2、1.17。

在大同市水生态环境保护“十四五”规划中,2025年全市水资源配置总量为7.4亿m3,其中引用黄河水配置量1.98亿m3。由表3可知,在年调用黄河水1.98亿m3的情况下,水资源总量扣减30%用于维持正常的生态环境需水量后,2025年规划水资源配置的保证率仅为29.1%,说明大同市水资源利用抵御风险的能力较弱。

表3 大同市水资源总量保证率

(3)水质安全形势。2020年,大同市12个国考和省考断面全部消除劣Ⅴ类水,城市建成区黑臭水体彻底根除,18家饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类标准,河流生态水量逐步恢复。但总体来看,大同市全域生态系统脆弱问题、结构性污染问题、环境风险隐患问题依然存在,生态环境质量仍是大同市实现高质量发展的突出短板[2]。

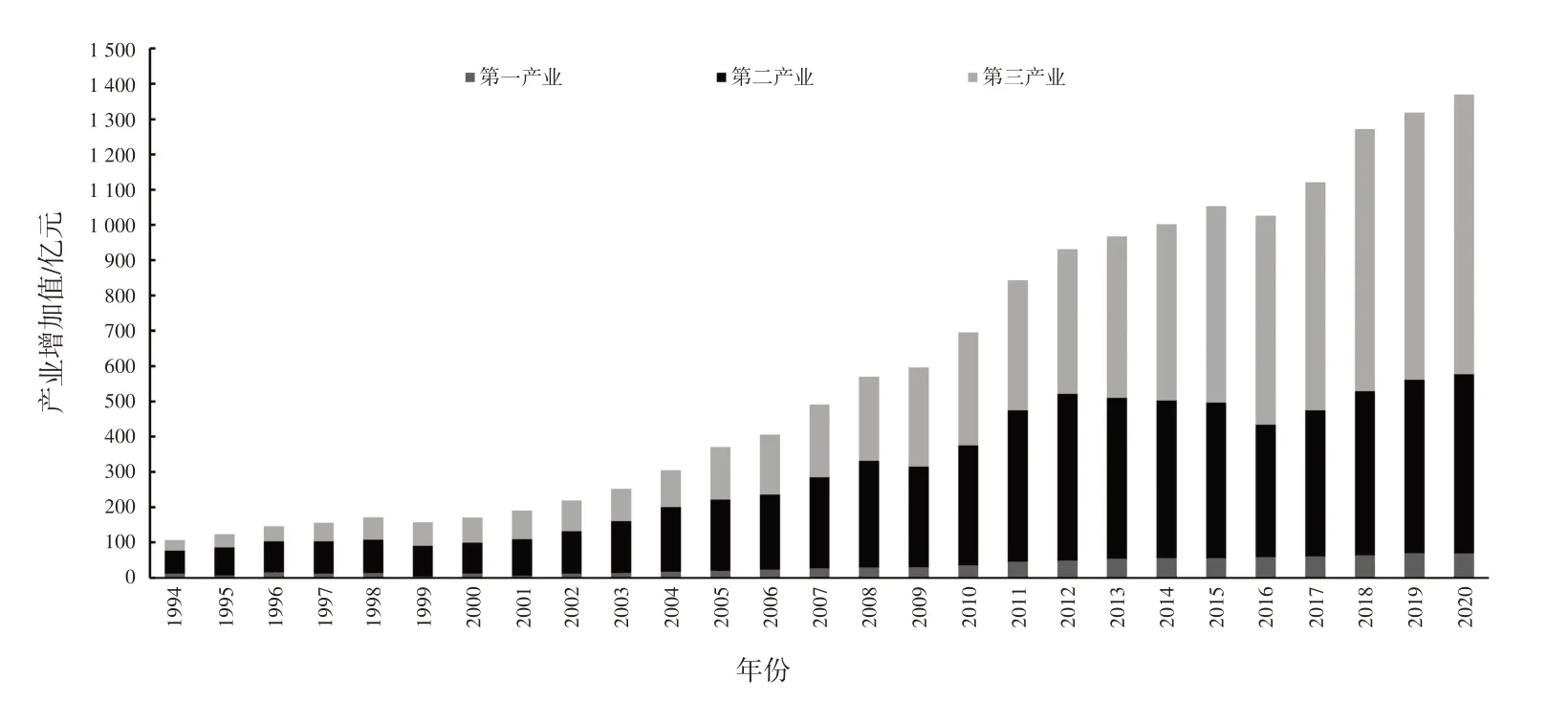

3.1.2 区域经济发展情况

由大同市地区生产总值构成变化图2可知,1994—2020年大同市地区生产总值由1994年的106.3亿元增加到2020年的1 369.9亿元,地区经济发展速度较为迅速。2020年,全市地区生产总值按不变价格计算,比上年增长4.3%,增速全省排名第4。其中,第一产业增加值70.4亿元,增长1.4%,占地区生产总值的比重为5.1%;第二产业增加值506.7亿元,增长7.0%,占地区生产总值的比重为37.0%;第三产业增加值792.7亿元,增长2.8%。三产比重由1994年的12.76%、59.16%、28.08%至2020年变化为5.1%、37.0%、57.9%,第三产业持续攀升。大同市地区生产总值增速虽然在全省排名中位列第4,但是大同市在山西省乃至全国城市经济总量与人均GDP排名都较为靠后,还存在较大差距。

图2 大同市地区生产总值构成变化

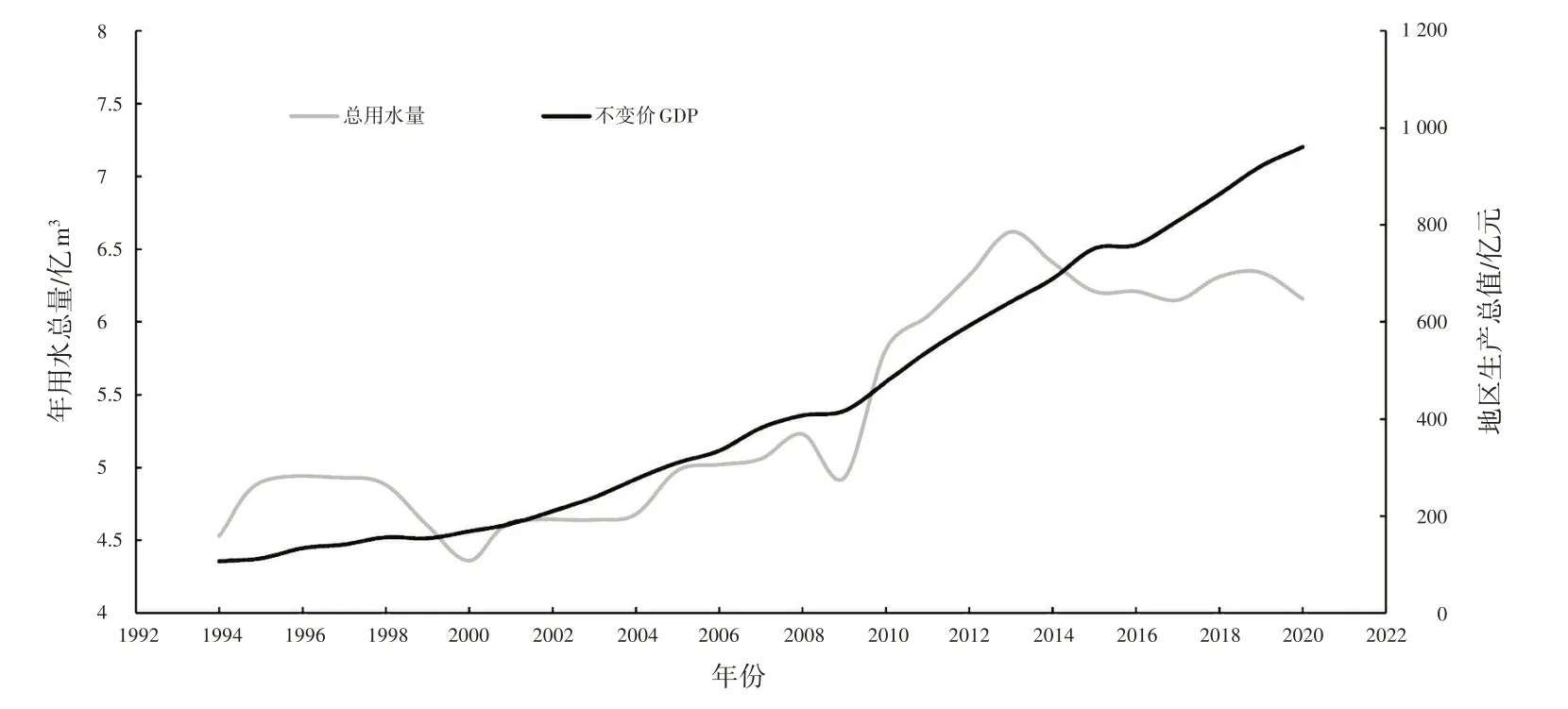

3.1.3 水资源利用和经济增长关系

图3为大同市地区生产总值(不变价)与用水总量变化。由图3可知,1994—2013年大同市地区生产总值与年用水总量同步增长,相关分析表明两者呈高度正相关;2013—2020年年用水总量呈下降趋势,地区生产总值与年用水总量为负相关。2020年,大同市万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2015年分别下降了15%和14%,生态环境用水比例持续上升,同期地区生产总值持续上升,表明“十三五”期间大同市水安全保障工作取得了成效,水资源利用效率不断提高,用水结构逐渐趋于合理。

图3 大同市地区生产总值(GDP)与总用水量变化

3.2 水资源生态足迹

3.2.1 人均水资源生态足迹变化

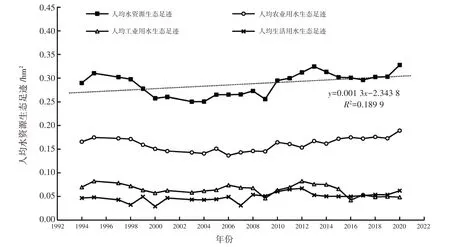

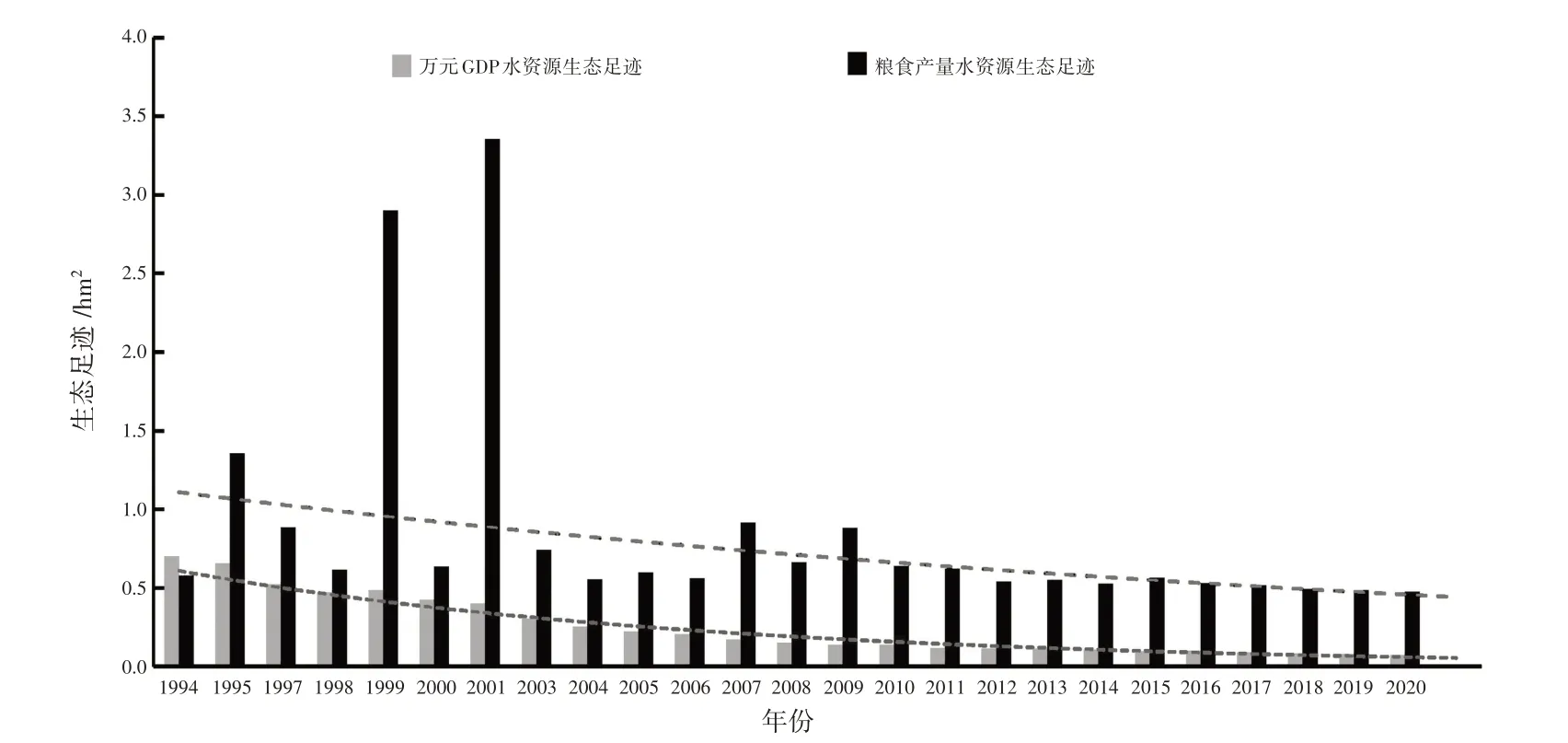

表4为大同市1994—2020年水资源生态足迹相关指标。由表4可知,1994—2020年大同市人均水资源生态足迹整体呈缓慢上升趋势,人均水资源生态足迹增长速率约为1.3‰;农业用水生态足迹和生活用水生态足迹整体也呈缓慢上升趋势。通过回归分析表明,只有人均工业用水生态足迹呈下降趋势,近5 a来人均工业用水生态足迹由前20 a平均的0.067 9 hm2降低到了0.048 5 hm2,降幅达28.5%,而生活用水生态足迹呈缓慢上升趋势,因而导致了人均生活用水生态足迹于2016年超过了人均工业用水生态足迹。至2019年,人均农业用水生态足迹、工业用水生态足迹、生活用水生态足迹比例为63∶18∶19,说明大同市农业用水在总用水量中占主导地位,工业与生活用水基本持平。具体情况,如图4所示。

图4 大同市人均水资源生态足迹生产账户的变化

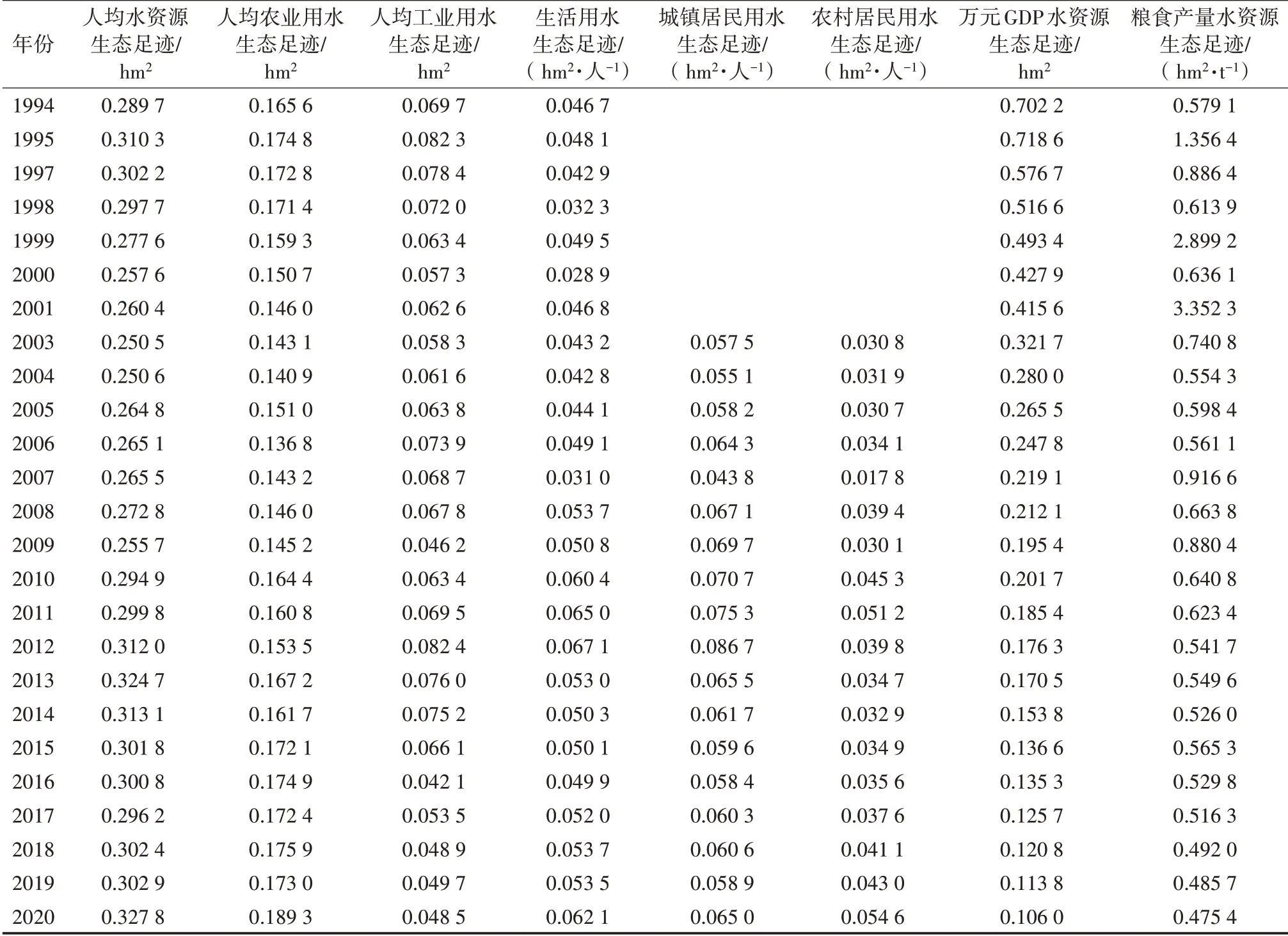

表4 大同市1994—2020年水资源生态足迹相关指标

图5为大同市万元GDP与粮食产量水资源生态足迹。由图5可知,大同市万元GDP水资源生态足迹与粮食产量水资源生态足迹逐年下降,年下降率分别为2.4%、5.2%,说明大同市经济结构调整、重工业产业调整转型、高新技术的应用、实行最严格水资源管理制度等在经济高质量发展中发挥了积极作用,水资源利用效率逐年提升[8]。图5中粮食产量水资源生态足迹的突起,是由于1999年和2001年大同市遭受了严重干旱自然灾害,年降雨量减少约120 mm,减少幅度约为30%,粮食等主要农产品产量大幅减产所致。

图5 大同市万元GDP与粮食产量水资源生态足迹

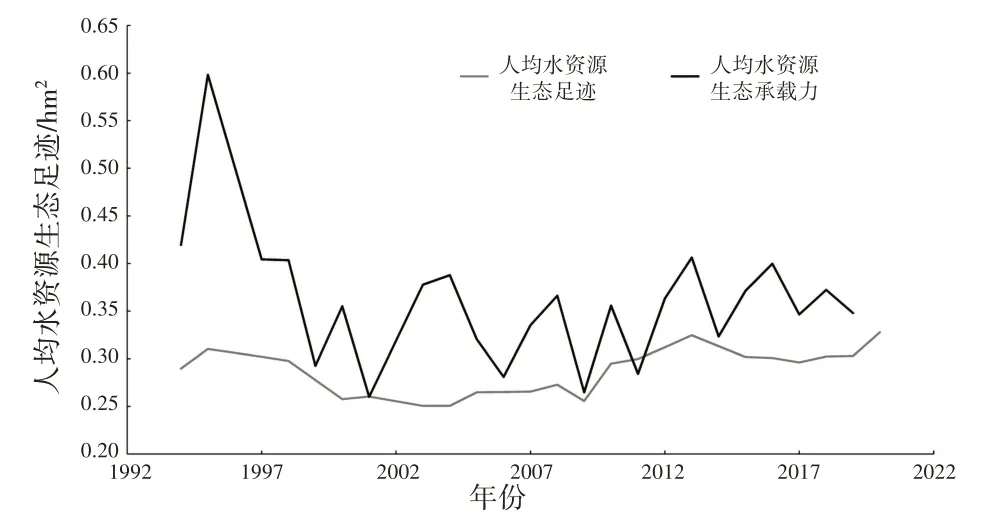

3.2.2 水资源生态承载力空间

图6为大同市人均水资源生态足迹与生态承载力对比。由图6可知,1994—2020年大同市人均水资源生态足迹与人均水资源生态承载力曲线越来越趋于接近,水资源生态压力指数多年平均值为0.82,2019年水资源生态压力指数高达0.87。1994—2020年期间,2001年和2011年水资源生态盈余为负,说明大同市经济发展超出了水资源的承载能力;1999、2006、2009、2014年水资源生态盈余接近0,说明水资源生态承载力空间严重不足[9]。

图6 大同市人均水资源生态足迹与生态承载力对比

3.3 水资源利用与经济增长的脱钩效应

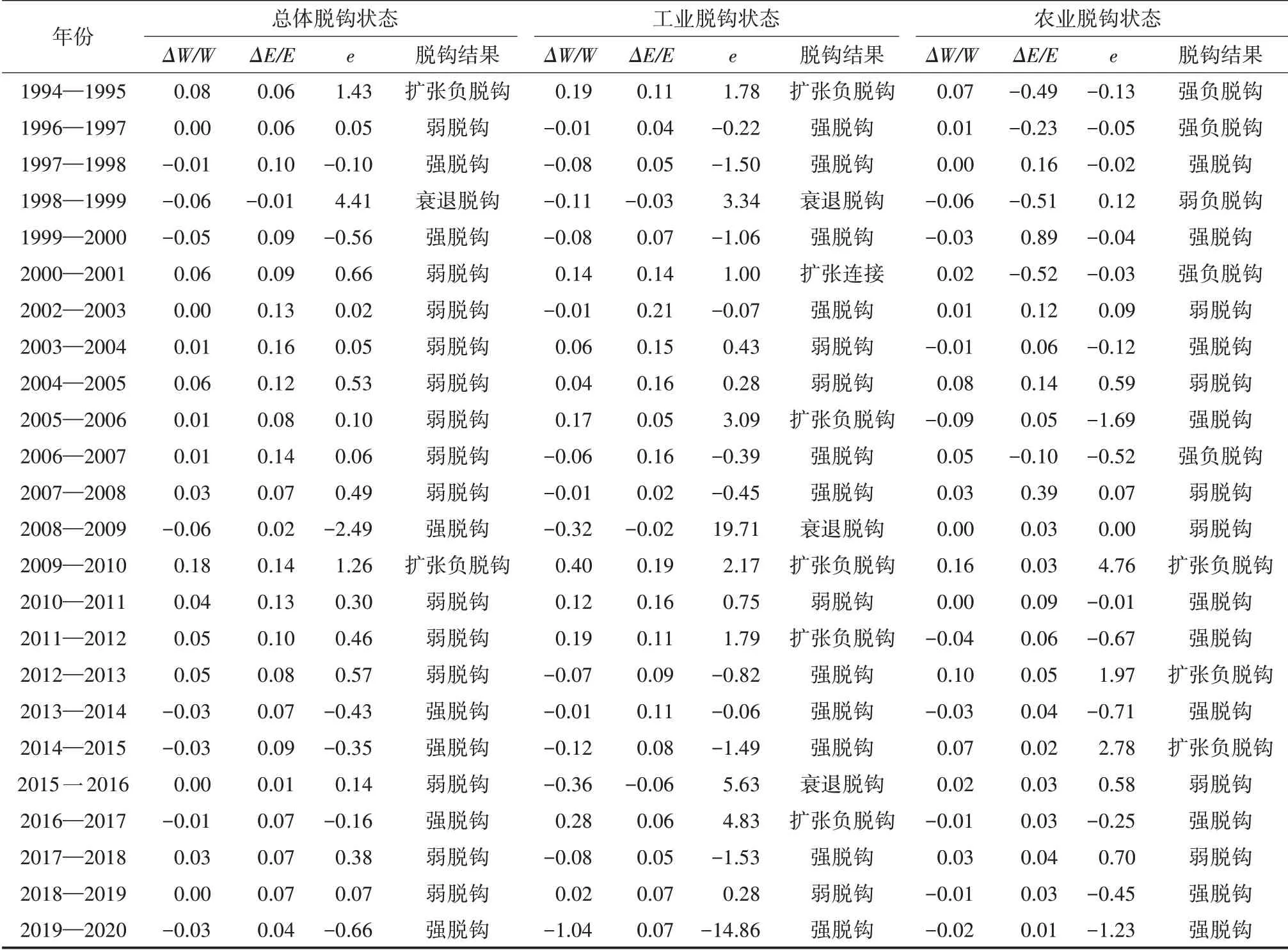

采用Tapio脱钩模型计算大同市1994—2020年全市水资源利用总量与GDP、工业用水量与工业增加值、农业用水量与农业增加值相应的脱钩指数,并按照脱钩状态的划分标准(见表1)进行脱钩评价,评价结果详见表5。

表5 大同市水资源利用与经济增长脱钩评价

(1)工业脱钩状态。工业用水与工业增加值增长脱钩状态出现强脱钩11次、弱脱钩4次、衰退脱钩3次、扩张连接1次、扩张负脱钩5次,脱钩状态略占优势,近2 a表现为强脱钩和弱脱钩,这反映了用水监管加强与工业产能结构进行逐步调整的状况。

(2)农业脱钩状态。农业用水与农业增加值增长脱钩状态出现强脱钩10次、弱脱钩6次、弱负脱钩1次、强负脱钩4次、扩张连接3次,农业粮食产量与农田灌溉用水量的脱钩状态与农业增加值增长与农业用水的脱钩情况基本一致。近4 a来,大同市农业增加值增长与农业用水脱钩情况表现为弱脱钩向强脱钩状态的转变,说明农业与水利实施的灌区渠系节水改造、高标准农田建设以及高效节水灌溉技术应用在一定程度上提高了农业节水水平[10]。

(3)总体脱钩状态。1994—2020年大同市水资源利用总量与地区生产总值增长的脱钩关系出现了4种状态,共有强脱钩7次、弱脱钩14次、扩张负脱钩2次、衰退脱钩1次,整体脱钩态势良好,近10 a总体脱钩状态处于由弱脱钩向强脱钩发展。总体而言,大同市水资源利用与经济增长的脱钩关系正在向逐步协调的方向发展,两者的协调程度在不断加强。

3.4 大同市水资源利用量变化驱动因素

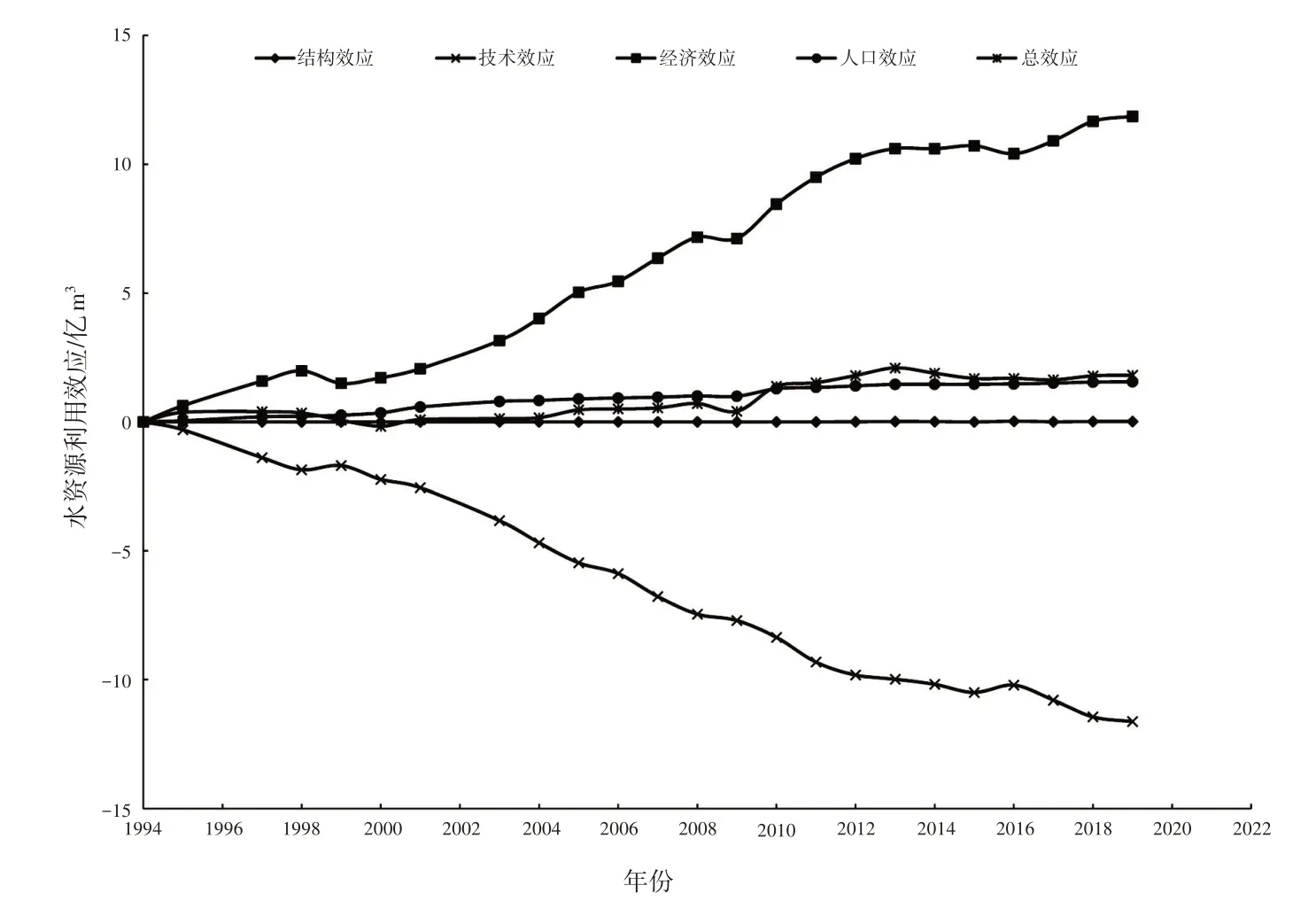

为深入研究大同市水资源利用量变化的驱动因素,以1994年为基准年,采用LMDI模型的加法分解方式将水资源利用量的变化分解为结构效应、技术效应、经济效应和人口效应。在结构效应中,将农业、工业、城镇居民、农村居民、林牧渔与生态等用水量均加入模型进行计算。

图7为1994—2019年大同市水资源利用量变化效应分解。由图7可知,在影响水资源利用量变化的4种效应中,经济效应、人口效应与结构效应三者为正值,3种效应促进水资源利用量增加的作用占比分别为46.35 %、6.86%、0.03 %,说明经济效应是目前促进大同市水资源利用量逐年增加的主要因素,人口效应与结构效应影响较小。在4种效应中,只有技术效应值为负值,技术效应是目前抑制大同市水资源利用量增加的唯一因素,至2019年技术效应累积值为-154.06亿m3,累积贡献率为720.74%,抑制作用占比为46.76%,说明技术进步在促进节水、抑制水资源利用量增加、提高水资源利用效率上作用明显[11]。

图7 大同市水资源利用量变化效应分解

在大同市水资源利用中,技术效应的抑制作用小于其他3种效应的促进作用,水资源利用量总效应的线性回归方程为y=0.09x-17.08。其相关指数为0.774,属显著正相关,表明大同市水资源利用量呈逐年增加态势。

4 结论

基于水资源生态足迹模型、脱钩模型和LMDI模型,对大同市水资源利用与经济高质量发展联动关系进行研究,得出以下结论。

(1)1994—2020年大同市水资源利用量整体呈上升趋势,人均水资源生态足迹呈缓慢上升趋势,人均水资源承载力呈下降趋势,水资源生态承载力空间逐年减小,水资源生态压力指数持续增高,已接近0.9,水资源生态压力极大,水资源长期可持续利用安全形势较为严峻。

(2)万元GDP水资源生态足迹逐年降低,万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2015年分别下降了15%和14%,农田灌溉有效利用系数提高到了0.558,生态环境用水比例持续上升,表明大同市水资源利用效率逐年提高。

(3)水资源利用与经济增长的脱钩关系由脱钩略占优势逐渐转变为弱脱钩与强脱钩占主导地位,说明大同市经济增长与水资源利用的关系正在向逐步协调方向发展。

(4)在影响水资源利用量变化的4种效应中,技术效应是目前抑制大同市水资源利用量增加的唯一因素,其抑制作用占比为46.76%,说明技术进步在促进节水、抑制水资源利用量增加、提高水资源利用效率上作用明显。但是,技术效应的抑制作用小于其他3种效应的促进作用,水资源利用总量还在逐年增加。

大同市是国家重化工能源基地,在立足新发展阶段、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局下的高质量发展中,应认清水资源承载力空间不足严重形势,不断强化自身实力,进一步优化调整产业结构,加快高效节水灌溉技术的实施,改进煤炭、能源等高耗水行业的生产工艺,大力发展第三产业、新兴产业,在新旧动能增长转换等方面不断加快创新型驱动战略的实施。