中国分性别婚姻推迟及其补偿研究

石人炳,柯姝琪

(华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074)

一、研究背景

自20 世纪60 年代以来,在全球大多数工业化社会中人们的初婚年龄不断推迟并且没有任何逆转的迹象。[1]有数据显示西方社会女性初婚的平均年龄从20岁出头推迟到近30岁。[2-3]后来这一变化趋势同样出现在亚洲国家。[3]研究显示亚洲国家女性平均初婚年龄在20 世纪70 年代有20 个国家低于22岁,仅仅30年后(到21世纪初),只有6个国家的女性平均初婚年龄低于22岁,而33个国家报告的女性平均初婚年龄高于22岁。[4]

类似的情况也发生在中国。我国自20 世纪80 年代中后期以来人口初婚年龄在波动中提高,[5]婚姻明显推迟。[6]目前学界对中国婚姻推迟趋势已有共识,但婚姻推迟仅仅是人口步入婚姻的“进度”上的减慢,还是随着结婚年龄的推迟最终导致相当比例的人终身不婚?也就是说婚姻推迟到高年龄段是否得到了补偿?对这个问题,学者们却持不同观点。

一种观点认为中国人口的结婚年龄虽然在不断推迟,但有一点并未改变,那就是普遍结婚。有研究在对中国人口晚婚还是不婚的探讨中指出虽然中国的初婚年龄不断推迟,但终身未婚比例目前仍然很低,具有“晚婚普婚”的特点。[7]也有研究表明年轻群体中初婚年龄在逐渐推迟,但最终绝大多数人还是会步入婚姻,同队列终身未婚比例将长期处于极低水平。[8]另一种观点则认为伴随着中国人口婚姻推迟现象,出现了结婚率下降、终身未婚比例增加的趋势,中国普婚模式发生动摇。有研究使用Hernes 模型对1985 年出生队列婚姻推迟及补偿进行预测,结果显示该出生队列婚姻补偿指数较低,终身未婚比例增加,晚婚转变为不婚的可能性增加。[9]有研究运用参数模型模拟分析发现1970年以后的出生队列终身未婚比例将升高,并且出生越晚其终身未婚比例越高,最终或将改变中国女性普遍结婚的传统。[10]对于中国到底是延续“普婚”模式还是可能转变为“不婚”模式的探讨,其本质是对婚姻推迟到高年龄段的补偿情况的分析。在婚姻推迟的进程分析中,要特别关注其补偿状况,因为如若没有补偿,推迟将会影响整个婚姻结果。

婚姻推迟不仅影响家庭,也对生育产生影响。有研究证明中国过去几十年人口初婚年龄的推迟不仅从“进度”上降低了时期生育水平,[11]而且显著降低了生育意愿,[12]进而降低终身生育水平。[13]婚姻推迟的补偿情况对生育水平有更加直接和显著的影响。在“单独二孩”和“全面两孩”实施初期出生数量的“生育政策红利”逐渐消退之后,我国出生人口数量在2021年创出新低,在人口接近零增长的人口背景和中共中央国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的政策背景下,探讨我国婚姻推迟及补偿的最新状况,有利于从婚姻角度探求适度提高生育水平的方案。

学界对我国婚姻推迟现象的相关研究存在不足。首先,已有关于中国婚姻推迟的研究几乎都建立在“六普”或更早数据的基础上。而过去10 年我国包括婚姻在内的整个人口变化十分巨大。在“七普”数据公布之后,我们非常有必要利用最新数据探讨中国初婚变动的最新特点与趋势。第二,以往相关研究对于婚姻推迟到高年龄段的补偿情况如何存在争议。持有“婚姻推迟且得到补偿”(或所谓“晚婚普婚”)观点的研究往往是基于对既有普查数据的分析,[5][7-8][14]而持有“婚姻推迟且不能有效补偿”(或所谓“终身不婚率提高”)观点的研究往往是基于模型推断或预测。[9-10]从逻辑上讲,“推迟”与“补偿”具有时间上的先后次序性,“推迟”发生于前,是“补偿”的前提。“补偿”是“推迟”的后续人口现象,需要“后续”的人口数据来检验其是否发生以及发生的程度如何。也正因为如此,以往的相关研究严格地说都有对初婚推迟后的“补偿”问题留下“有待观察”或“有待检验”的遗憾。“七普”数据公布正好让我们有机会弥补这一遗憾。第三,以往关于初婚推迟与补偿(尤其是关于补偿)的研究存在一定的“性别偏好”,学者们大多关注女性而忽视男性。从生育的角度看,相关研究一定程度“偏好”女性是可以理解的。但考虑中国过去几十年存在持续的性别比偏高,婚姻挤压严重的问题是否会映射到初婚推迟与补偿上?或者说,在婚姻挤压背景下,关注婚姻推迟及补偿的性别差异具有特别的意义。第四,已有研究在对婚姻推迟的分析和测度时使用的指标也有改进的空间。如以婚姻表为工具对婚姻模式进行探讨时,学者们都使用净婚姻表方法。[15-16]我们知道婚姻表分为粗婚姻表和净婚姻表,后者考虑了年龄别的死亡因素,更接近实际。从字面上理解也似乎“净”代表了更精确。实际上由于不同年份的死亡水平不同,净婚姻表将死亡因素纳入考虑,最终反映的婚姻指标(如未婚平均寿命等)是年龄别初婚率和年龄别死亡率共同作用的结果,反而不能反映婚姻的“净”变化。或者说,在净婚姻表中,随着时间的推移,人口寿命的延长本身也能提高未婚平均寿命,会造成婚姻推迟程度加深的假象。相反,粗婚姻表因为没有死亡的干扰反而比净婚姻表更能真实反映婚姻推迟的状况。

基于上述原因,本研究利用最新发布的第七次人口普查数据,结合第四次至第六次人口普查数据资料,综合运用粗婚姻表以及其他婚姻推迟和补偿的指标计算方法,如采用队列视角下的年龄别初婚频率和曾婚比例以及时期视角下的平均初婚年龄、粗婚姻表中的终身结婚期待率和未婚平均寿命、终身未婚比例等指标,系统分析和探讨近30年来中国男性和女性婚姻推迟及补偿情况并探讨其性别差异。

二、中国分性别的婚姻推迟趋势与特点

已有研究对“婚姻推迟”并未有统一的定义。有些研究认为婚姻推迟是指“超过社会流行或法定的结婚适龄期,尚未婚配的现象”。[17]这种理解似乎“推迟”是与一个既定的标准进行比较,它更适用于个体。但更多时候婚姻推迟是指一种群体现象,可以理解为相对于更早时期或更早出生队列,较晚时期或较晚出生队列平均初婚年龄提高。对婚姻推迟的测量,研究多采用比较的方法,观察不同时期及不同队列的平均初婚年龄、初婚频率、曾婚比例等指标的变化,从宏观层面描述婚姻推迟现象及程度。[9][18]本研究将从时期视角下的平均初婚年龄以及队列视角下不同出生队列分年龄的初婚频率和累积曾婚比例三个指标来看中国婚姻推迟的趋势及特征。

(一)平均初婚年龄的变动情况

从时期视角计算的平均初婚年龄可直观反映出婚姻推迟的趋势,并且数据可得性强,是常用的反映婚姻推迟的指标。平均初婚年龄的计算有两种方法,一是根据各年份分性别年龄的初婚事件数进行直接计算,即计算某一时期(通常为一年)初次结婚者的平均年龄;另一种方法是根据年龄别未婚比例进行计算的假想队列指标(the Singulate Mean Age at Marriage,简称SMAM)。很多教科书不加区分地将这两种方法计算所得结果都叫“平均初婚年龄”。为了区别,我们不妨将前者称为“初婚者平均年龄”,后者称为“平均初婚年龄”。“初婚者平均年龄”的计算可以依据两个来源的数据:婚姻事件的经常性登记数据和人口普查回顾性数据(从我国人口普查汇总资料可直接得到)。由于该指标会受到人口年龄结构的影响,而且普查回顾性数据计算结果存在系统性偏误①因为早期特定年份初婚人口中较高年龄者存活到普查年份的概率相对更低,同年较低年龄初婚者存活到普查年份的概率相对更高,因此,普查汇总资料公布的平均初婚年龄实际上偏低。回溯时间越早,误差越大。,而根据普查数据年龄别未婚比例计算得到的SMAM 指标排除了年龄结构的影响,因此本文的“平均初婚年龄”等同于SMAM。表1 提供了中国1990-2020 年各普查年份分性别的平均初婚年龄。从中可以看出以下特点:

表1 1990-2020年中国分性别平均初婚年龄变化(按未婚比例计算)(岁)

1990-2020 年男性与女性的平均初婚年龄变化趋势相同,均持续升高,婚姻出现推迟。女性平均初婚年龄由1990 年的22.06 岁上升至2020 年的26.30 岁,30 年间提高了4.24 岁;男性平均初婚年龄由1990 年的24.79 岁上升至2020年的28.43岁,30年间平均初婚年龄提高了3.64岁。

男性的平均初婚年龄一直高于女性。二者的差值在1990-2000 年缩小,在2000-2020 年不断增大。1990 年男女平均初婚年龄的差值为2.74 岁,2000 年下降至1.80 岁,随后该差值开始扩大,2020年增加至2.13岁。从平均初婚年龄的增长速度来看,男女平均初婚年龄的增长速度在1990-2020年不断加快,表明无论男性还是女性,平均初婚年龄的推迟程度在不断加深。并且1990-2000 年平均初婚年龄的增长速度男性低于女性,2000-2020 年出现逆转,男性增长速度高于女性,以至于二者的差距在近20年不断拉大。

(二)年龄别初婚频率的变动情况

本文将从队列视角出发,探究1961-1965 年、1971-1975 年和1981-1985 年3 个出生队列的婚姻推迟情况。1961-1965年出生队列各年龄初婚人数、曾婚人数和总人数来自“六普”数据,另外2个队列分析所使用的数据来自“七普”数据。由于“六普”“七普”数据中登记了15岁以下的初婚人数、15-39 岁各年龄的初婚人数以及40 岁及以上的初婚人数,故本文计算年龄别初婚频率和曾婚比例的年龄范围是15-39岁。

年龄别初婚频率是某一队列在某一年龄初婚的人数与该年龄总人数之比,代表了该队列人口的初婚强度。图1和图2提供了中国1961-1965年、1971-1975年、1981-1985年出生队列分性别人口的年龄别初婚频率变化,从中可以看出以下特点:

图1 中国男性3个出生队列年龄别初婚频率比较

图2 中国女性3个出生队列年龄别初婚频率比较

第一,相对于较早出生队列人口,较晚出生队列男性和女性年龄别初婚频率曲线呈整体向右偏移的趋势。表明较晚出生队列低年龄段初婚频率有持续下降趋势,男性与女性进入婚姻的时间不断推迟。男性3 个队列的年龄别初婚频率曲线在25岁出现交叉,表明男性进入婚姻的时间在15-25 岁以推迟趋势为主,之后以补偿效应为主。女性3 个队列的年龄别初婚频率曲线在24 岁出现交叉,表明女性进入婚姻的时间在15-24 岁以推迟趋势为主,之后以补偿效应为主。

第二,从性别维度来看,女性年龄别初婚频率达到峰值时的年龄普遍低于男性,且在以推迟趋势为主的阶段(15-25岁左右)女性的年龄别初婚频率高于男性,这表明在低年龄段女性成婚的可能性高于男性。

第三,从男女婚姻以推迟为主的阶段(15-25 岁)初婚频率的下降趋势来看,在15-20 岁,女性初婚频率的下降幅度高于男性,20-24岁则基本表现为男性初婚频率的下降幅度更高。这表明相对于较早出生队列,较晚出生队列在以推迟为主的阶段中(15-24岁),女性在低年龄段(15-20岁)婚姻推迟的程度更大,男性则在20-24岁婚姻推迟的程度更大。

(三)曾婚比例的变动情况

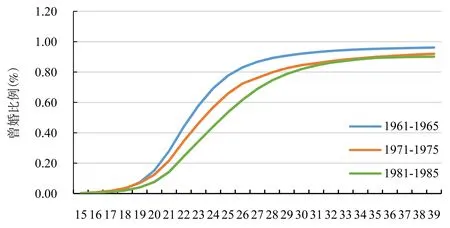

曾婚比例是某一队列某年龄曾婚人数与该年龄总人数之比。它表示某一队列人口的初婚累积趋势。图3和图4提供了中国1961-1985年部分出生队列分性别人口的曾婚比例。从中可以看出以下特点:

图3 中国男性3个出生队列的年龄别曾婚比例比较

图4 中国女性3个出生队列的年龄别曾婚比例比较

第一,随着时间的推移,较晚出生队列相对于较早出生队列,男性与女性各年龄段的曾婚比例数值不断减小,表明各出生队列对应年龄曾婚比例呈持续下降趋势,男性与女性进入婚姻的时间不断推迟。

第二,从性别维度来看,女性各出生队列相应年龄曾婚比例均高于男性,这表明各年龄女性的成婚概率高于男性。在低年龄段女性各出生队列相应年龄曾婚比例的下降幅度高于男性,且该年龄区间有扩大的趋势;而在高年龄段女性各出生队列相应年龄曾婚比例的下降幅度小于男性,且该年龄区间有缩小的趋势。这表明男性及女性都推迟了进入婚姻的时间且整体男性婚姻推迟的程度高于女性。但分年龄段来看,女性的婚姻推迟程度在低年龄段要高于男性且该年龄段区间在不断扩大;而在高年龄段女性婚姻推迟的程度低于男性且该年龄区间有缩小的趋势。

三、中国分性别婚姻推迟的补偿趋势与特点

补偿和推迟是相伴而生。对于补偿的测量,本文将从队列视角和时期视角的多个指标来看中国婚姻推迟的补偿趋势及特征。

(一)根据曾婚比例计算的绝对补偿程度与相对补偿程度

根据曾婚比例计算的婚姻推迟的补偿程度,可以分为绝对补偿程度与相对补偿程度,二者的分析思路相同:先选定一个基准队列(通常是较早出生队列,本文以1961-1965年出生队列为基准队列),将观察队列(通常为较晚出生队列,本文选取1966-1970年、1971-1975年、1976-1980年、1981-1985年为观察队列)与基准队列相比,如果观察队列在低年龄段相应年龄的曾婚比例在下降,则说明在相同年龄观察队列已婚人口比例减少,婚姻推迟。当观察队列与基准队列曾婚比例之差值绝对值达到最大时,说明婚姻推迟的幅度达到最大。在达到曾婚比例差值绝对值最大所对应的年龄之后,观察队列与基准队列各年龄曾婚比例之差值绝对值开始缩小,说明补偿效应开始作为主要趋势。若某一观察队列在高年龄段曾婚比例的差值没有恢复到0,说明其补偿效应不能完全抵消婚姻的推迟趋势,婚姻推迟未完全补偿。婚姻推迟、婚姻补偿绝对值和婚姻补偿相对值(以下称为“补偿指数”)的具体计算方法为:[1]

观察队列b相对于基准队列a的婚姻推迟:

婚姻推迟后在具体年龄n岁时的婚姻补偿绝对值:

婚姻推迟后在具体年龄n岁时的补偿指数:

其中,m表示曾婚比例差值的绝对值达到最大时的年龄,n表示某一具体年龄,b表示观察队列,a表示基准队列,C表示曾婚比例,P表示婚姻推迟程度,R表示婚姻补偿绝对值,RI表示补偿指数。

图5 和图6 提供了中国分性别人口的1966-1985 年4 个出生队列与1961-1965 年基准队列之间的曾婚比例差值。表2 提供了中国分性别人口的1961-1985 年各出生队列婚姻推迟、补偿和补偿指数的具体情况。以1981-1985 年出生队列为例,1981-1985 年和1961-1965 年出生队列曾婚比例差值的绝对值达到最大时的年龄为男性24 岁,女性23 岁,相应差值为男性-0.252,女性-0.249。表明男性在24 岁,女性在23岁,1981-1985 年出生队列的曾婚比例比1961-1965 年出生队列的曾婚比例分别降低了25.2 个百分点和24.9 个百分点。在达到曾婚比例差值绝对值最大的年龄之后,婚姻开始补偿。1981-1985 年出生队列男性和女性在39 岁时的曾婚比例差值相对于最大差值分别缩小了0.191 和0.215,补偿指数分别为男性0.759,女性0.863,补偿指数仍小于1,表明1981-1985 年出生队列男性及女性在此前的婚姻推迟在39岁仍未得到完全补偿。通过对各队列男性及女性婚姻推迟的补偿情况进行分析可以看出以下特征:

图5 中国男性1966-1985年各出生队列曾婚比例与1961-1965年出生队列比较

图6 中国女性1966-1985年各出生队列曾婚比例与1961-1965年出生队列比较

表2 中国1961-1985年男性和女性各出生队列婚姻推迟与补偿

总体上各出生队列男性与女性进入婚姻的时间均存在推迟趋势及补偿效应。男性和女性各出生队列在最大差值年龄的曾婚比例差值绝对值均呈现出上升趋势。这表明男性及女性婚姻推迟的程度在不断加深。

在达到曾婚比例差值绝对值最大的年龄之后,婚姻开始以补偿效应为主。从各队列婚姻推迟后的补偿效应来看,除男性1966-1970年出生队列的补偿指数在25-39岁均超过1,其余各出生队列男性的补偿指数在39 岁及以前均未达到1,表明男性除1966-1970 年出生队列外,其余出生队列婚姻推迟在39 岁均未得到完全补偿;女性各出生队列补偿指数在39 岁及以前均未达到1,表明女性各出生队列婚姻推迟在39 岁均未得到完全补偿。男性1966-1970 年出生队列婚姻推迟趋势较弱且得到完全补偿以及女性该出生队列在低年龄段的曾婚比例高于基准队列,这一异常波动可能与1980 年中国修改《婚姻法》有关。[19]

从性别维度看,1971-1985 年3 个出生队列在25 岁、30 岁、35 岁及39 岁时的补偿指数表现为女性大于男性,这表明婚姻推迟的补偿效应在各年龄段均呈现出女性高于男性的趋势,且女性最终的补偿效应高于男性。值得注意的是1976-1985 年出生队列男性及女性在30 岁之后的补偿指数均呈现出下降趋势。表明最近出生队列的男性及女性婚姻推迟到高年龄段的补偿效应在减弱,人口不婚的可能性增加。

为了对比男性和女性婚姻推迟补偿的差异,我们对比了中国男性和女性曾婚比例差值。女性曾婚比例的差值曲线开始下降的年龄早于男性,且女性最大差值时的年龄小于男性(女性为23 岁,男性为24岁),表明女性婚姻推迟的开端早于男性且女性以补偿为主要趋势的时间早于男性。男性和女性观察队列与各自基准队列的曾婚比例差值在最大差值年龄后开始上升且女性上升的幅度要高于男性,表明在补偿阶段女性婚姻推迟得到的补偿效应高于男性。即女性补偿开始的时间更早,补偿效应更强。

特别值得关注的是:男性和女性1981-1985年观察队列和1961-1965年基准队列39岁曾婚比例比较,男性从96.19%进一步降低到90.10%,下降6.09 个百分点,“补偿”较弱;女性则从99.29%下降到95.88%,下降3.41个百分点,“补偿”相对较强。这也预示未来我国男性和女性的终身不婚比例都将提高,因为40岁后男性和女性的初婚频率都很低(见图1至图4)。

(二)从未婚平均寿命考察男女婚姻推迟的补偿

未婚平均寿命是婚姻表给出的一个非常有意义的综合指标。该指标描述的是未婚尚存者由于初婚结束其未婚状态,预期保持单身的平均年数,可以直观展现出婚姻推迟及补偿的程度。其计算方法为:未婚平均寿命=。

图7 和图8 提供了中国1990-2020 年分性别人口的粗婚姻表中未婚平均寿命的数据①如前文所述原因,本文使用粗婚姻表进行分析,仅考察50岁前的未婚平均寿命,50岁之后视为终身不婚,不再考虑。本文计算的相关指标与已有研究用净婚姻表计算的结果不能直接相比。。从中可以看出以下特点:

图7 “四普”以来普查年份中国男性未婚平均寿命

图8 “四普”以来普查年份中国女性未婚平均寿命

随着时间的推移,女性未婚平均寿命呈现出逐年上升的趋势,表明女性从单身到初婚的时间不断推迟。男性的未婚平均寿命2000 年与1990年相比,在15-25 岁呈现出上升趋势,26 岁及以后开始下降;2010 年与2000 年相比,15-26 岁呈上升趋势,27 岁及以后开始下降;2020 年与2010 年相比,男性各年龄未婚平均寿命均呈现出上升趋势。表明1990-2010 年男性进入婚姻的时间在15-26 岁以推迟趋势为主,27 岁及以后以补偿趋势为主;2010-2020年男性进入婚姻的时间在各年龄段均呈现出推迟为主的趋势,补偿效应不再作为主导。或者说男性的补偿效应不断减弱。

值得注意的是男性和女性在15 岁时的未婚平均寿命呈逐年上升的趋势并且增加幅度不断加大。男性15 岁时的未婚平均寿命1990 年为8.78 岁,2000 年为9.89 岁,2010 年为10.94 岁,2020 年增加至17.55岁。同期,女性15岁时的未婚平均寿命分别为6.59岁、7.49岁、9.00岁和13.22岁。15岁时的未婚平均寿命代表着该年份人口婚前度过的平均年数,它告诉我们在某一年的年龄别初婚概率条件下,未婚人口在结婚前必须等待的时间。由此可见男性和女性在初婚前作为未婚者所度过的平均年数在不断增加并且增加幅度逐渐加剧,近10年男性和女性在结婚前需等待的时间显著增长。

从性别维度看男性和女性未婚平均寿命呈现出不同的变动模式。首先,男性的未婚平均寿命一直高于女性,表明女性从单身到初婚状态的转变快于且高于男性。其次,虽然男性与女性的未婚平均寿命的变化均呈现出“波浪”形状,既有峰值又有谷值,但男性各队列曲线几乎都有交叉,而女性各队列曲线没有交叉(不考虑曲线最右端情况)。

(三)从终身结婚期待率考察男女婚姻推迟的补偿情况

婚姻表中的终身结婚期待率描述的是按照各年份的分年龄的初婚状态下,个人在各个年龄结婚的可能性,可以反映出与各年份年龄别初婚概率相对应的假想队列婚姻速度的变化、总的结婚水平以及终身结婚率。图9 和图10 分别提供了男性和女性1990-2020 年粗婚姻表计算得出的终身结婚期待率的变动情况。从中可以看出以下特点:

图9 中国男性1990-2020年终身结婚期待率

图10 中国女性1990-2020年终身结婚期待率

随着时间的推移,女性各年龄的终身结婚期待率整体呈逐年下降趋势,终身结婚期待率曲线呈整体向左下偏移的趋势,表明中国女性的婚姻不断推迟。女性2000-2020 年终身结婚期待率与前一年相比,各年龄均呈现出逐年下降趋势,在高年龄段没有出现回升。1990 年女性在41 岁及以前,其终身结婚期待率都保持在0.90以上,而2000 年保持同样的终身结婚期待率相应的年龄下降到39 岁,2010 年下降到37 岁,2020 年下降到29 岁。与女性所表现的曲线不同,男性2020 年终身结婚期待率曲线与1990 年和2000 年曲线分别在31 岁和35 岁产生交叉,表明2020 年相对于上述两个年份婚姻不断推迟,这种推迟在较高年龄得到一定的补偿。但是2020 年男性的终身结婚期待率与2010年相比呈现出各年龄均下降的趋势,说明2020年与2010年相比男性的婚姻不断推迟,在高年龄段没有得到明显补偿。

从性别维度看,女性各出生队列相应年龄终身结婚期待率均高于男性,且女性与男性终身结婚期待率呈现出不同的变动模式。女性的变动曲线1990 年在40 岁之前,2020 年在30 岁之前,基本保持较高数值且几乎呈水平势态,随后开始下降且下降速度不断加快。男性的变动曲线开始下降时间更早,在25-27 岁之后开始下降,相对于1990 年曲线,2020 年曲线下降更加平缓。总体上,女性较男性而言一直保持着较高的终身结婚期待率,特别是在高年龄段。对终身结婚期待率的分析尤其要关注15 岁时的水平,它反映了按照观察年份的结婚水平,刚刚进入婚育期人口终身结婚的可能性。1990 年女性15 岁时的终身结婚期待率为1,2020 年降到0.971 6;同期,男性15 岁时的终身结婚期待率从0.985 9 降至0.858 2。或者可以理解为按照2020 年的各年龄初婚水平保持不变(不考虑死亡因素),15 岁男性队列最终结婚者约为86%,15 岁女性队列最终结婚者约为97%,如此大的性别差异可能反映了我国婚姻挤压的严重程度。

(四)终身未婚比例

婚姻推迟补偿效应的分析实质是对于中国到底是延续普婚模式还是可能转变为不婚模式的探讨。终身未婚比例可直观地反映上述问题。无论男女,50 岁及以上年龄结婚的概率都很小,因此到50 岁尚未结婚可认定是终身未婚。[20]为避免用单个年龄计算的结果不稳定,本研究终身未婚比例的计算用45-49岁和50-54岁人口不婚率求平均数而得。

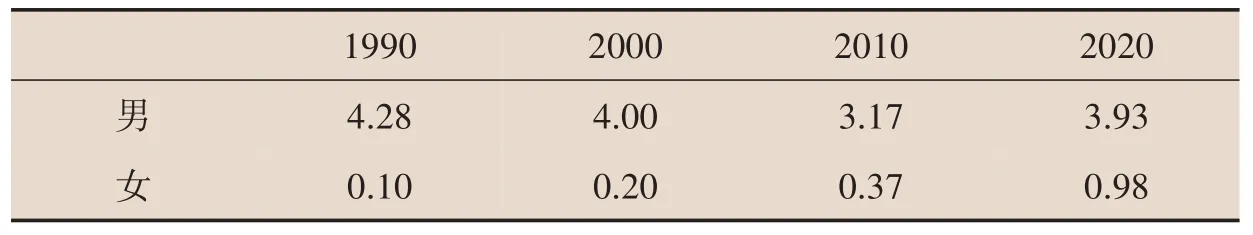

本研究根据“四普”以来各次人口普查数据计算得到1990-2020年4个普查年份的终身未婚比例(见表3)。

表3 中国1990-2020年分性别人口的终身未婚比例(%)

从时间维度来看,中国女性终身未婚比例在1990-2020年持续上升;男性终身未婚比例自1990-2010年持续下降,随后在2010-2020年呈现出上升趋势。

从性别维度来看,中国男性终身未婚比例大约在3%~4.5%左右,女性终身未婚比例在1%以下,男性终身未婚比例远高于女性。这与中国社会性别比长期偏高导致婚姻市场上男性婚姻挤压相关。

由于该指标计算的是普查时点时45-49岁人口和50-54岁人口的未婚比例平均值,那么2020年普查时点的终身未婚比例反映的是普查时点前50年前后出生人群(1970年出生队列)的终身未婚比例,而该队列人口的初婚主要发生在20 世纪90 年代。因此,该指标存在“滞后”效应,不能看出1970年以后出生队列的终身未婚比例情况。根据上文分析的终身结婚期待率,本研究发现在男女15 岁时的终身结婚期待率呈逐年下降的趋势,到2020 年男性终身结婚期待率为85.82%,女性为97.16%。尽管终身结婚期待率反映的是一个假想队列人口的终身结婚可能性,不代表真实队列的情况,但它反映了一种趋势:我国未来几十年男女终身不婚比例将有较大提高,尤其是男性。

四、结论与讨论

(一)研究结论

本研究基于第七次人口普查数据,结合第四次至第六次人口普查数据,分别从队列视角和时期视角,运用多个指标,对中国近30 年的婚姻推迟趋势和补偿效应及其性别差异进行了系统探讨,得出如下主要结论:

1.中国男女婚姻推迟程度不断加深

从婚姻的推迟趋势来看,中国男女均存在婚姻推迟情况,初婚速度放缓。根据最新的“七普”数据计算的各个指标显示男女婚姻推迟尚无逆转的迹象,平均初婚年龄的增长速度在1990-2020年甚至有不断加快之势,表明男女平均初婚年龄的推迟程度在不断加深。与1990 年相比,男性和女性2020年婚姻推迟主要发生在15-25岁期间。

2.近20年男性婚姻推迟程度高于女性

从整体来看,近20年来(2000-2020年),男性婚姻推迟的程度比女性更甚,男女平均初婚年龄的差距在不断拉大。运用SMAM 方法计算的结果显示,2000 年男女平均初婚年龄之差为1.79 岁,2020年扩大为2.13岁。不过在1990-2000年女性婚姻推迟速度曾高于男性,一度导致男女平均初婚年龄差缩小。

3.不同年龄段婚姻推迟程度存在性别差异

虽然整体来看,近20 年来男性婚姻推迟的程度更深,但在不同的年龄段,男女婚姻推迟程度存在着性别差异。从男女整个婚姻历程来看,女性的婚姻推迟程度在较低年龄段(15-25岁)要高于男性,而在较高年龄段(26岁及以后),男性婚姻推迟的程度高于女性。

4.男女婚姻推迟的补偿效应不断减弱

从婚姻推迟的补偿效应来看,中国人口从26 岁开始,婚姻推迟的补偿效应成为主要趋势,但男女婚姻推迟均未得到完全补偿。从“四普”到“七普”数据计算的多个指标显示:最近出生队列(1976-1985年出生队列)的男性及女性婚姻推迟到高年龄段(30岁以后)的补偿效应有减弱趋势,人口终身不婚的可能性增加。从“五普”以来各普查年份35 岁及以上男女未婚平均寿命、终身结婚期待率等指标比较,1976-1980年和1981-1985年2个出生队列39岁的婚姻补偿指数比较,可以发现男女婚姻推迟的补偿效应在不断减弱。

5.男性婚姻推迟的补偿效应低于女性

从男女整个婚姻历程来看,男性婚姻推迟的补偿效应低于女性,最终女性的曾婚比例相对更高。从曾婚比例差值和补偿指数的分析可以看出1971-1985 年出生队列在30 岁、35 岁及39 岁时的补偿指数女性大于男性。由于男性的婚姻补偿效应相对于女性更低,体现在终身未婚比例的性别差异上,男性终身未婚比例明显高于女性;15岁人口终身结婚期待率男性更是远低于女性。

(二)相关讨论

本文研究发现中国的婚姻推迟仍在继续,婚姻推迟的程度在不断加深。有研究从队列视角分析中国女性的婚姻推迟及补偿,预测出1985年出生队列的女性婚姻推迟后的补偿能力降低,晚婚转变为不婚的可能性增加。[9]本文的研究结果验证了该预测,近30 年来中国女性不断推迟进入婚姻的时间,而女性婚姻的推迟并未得到完全补偿,导致终身未婚比例提高。本文同时关注了男性整体的婚姻推迟及补偿情况,进一步探讨了婚姻推迟趋势及补偿效应存在的性别差异。根据前文分析,本文就如下问题做进一步讨论。

1.关于中国人口的婚姻模式

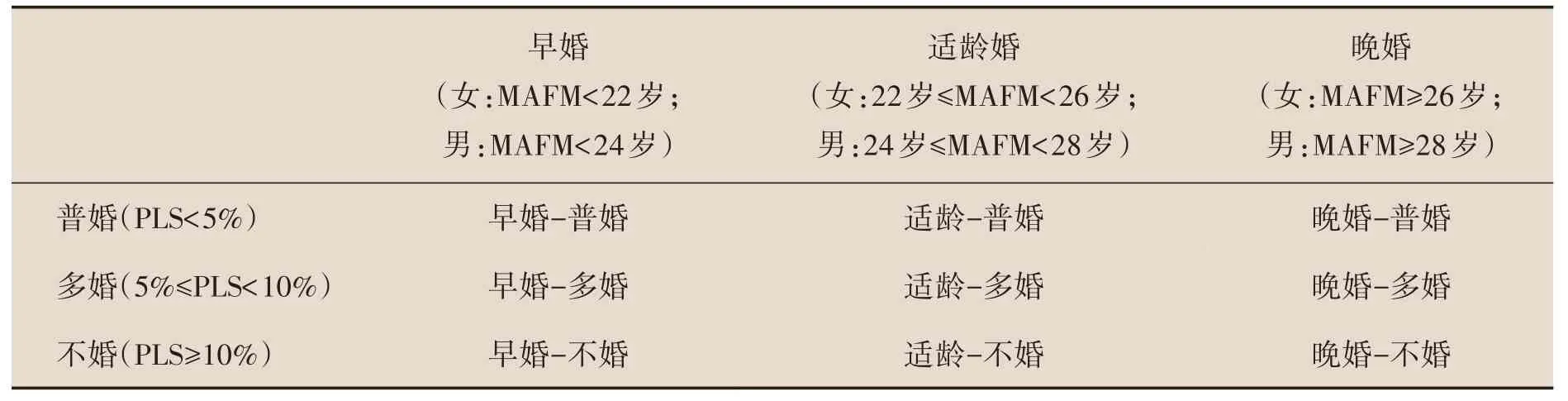

“婚姻模式”一词似乎尚无明确的定义。从学术界使用这一概念的情况看,大致有两种理解:一是将其理解为由总体结婚(尤指初婚)早晚和最终成婚普遍程度所决定的婚姻类型,如所谓“早婚普婚”“晚婚不婚”等。[7]二是将其理解为一个社会的婚配中男女两性社会经济地位匹配的总体特征,如所谓的“男高女低婚姻模式”。[21]笔者更愿意将婚姻模式理解为前者,后者用“婚配模式”表示更为合适。

按照这样的理解,婚姻模式由两个维度决定,一是结婚时间维度,通常分为“早婚”和“晚婚”;二是婚姻普遍性维度,通常分为“普婚”和“不婚”。按照上述划分,从理论上讲婚姻模式有四种类型,即“早婚普婚”“晚婚普婚”“早婚不婚”和“晚婚不婚”。现实中“早婚”基本与“普婚”结合,“晚婚”更多与“不婚”联姻,因此,常见的婚姻模式主要是“早婚普婚”和“晚婚不婚”两种。[22]

但上述婚姻模式的分类存在两个主要的问题:一是对婚姻模式的分类太过“粗线条”,将结婚时间维度和婚姻普遍性维度都采取简单的两分法,略去了“早”与“晚”“普”与“不”之间的过渡形态,使得婚姻模式的区分度不高;二是对决定婚姻模式的两个维度都没有量化标准,抑制了其实际运用。鉴于此,本文将结婚时间维度划分为“早婚”“适龄婚”和“晚婚”三种类型,以平均初婚年龄(MAFM)为其测量指标;将婚姻普遍性维度划分为“普婚”“多婚”和“不婚”三种类型,以终身不婚率(Proportion of Lifetime Single,PLS)为测量指标。这样,婚姻模式在理论上有9种类型。参照联合国人口司发布的“2017世界婚姻数据”,[23]本文提出了婚姻模式不同类型的判定标准(见表4)。

表4 婚姻模式及其划分标准

按照表4 的模式划分标准,根据“2017 世界婚姻数据”,我们发现传统欧洲婚姻模式国家几乎都属于晚婚不婚模式,[22]北美国家以及亚洲的部分国家(如日本、新加坡、韩国等)也属于这一模式。

从许多国家的人口演变实际看,婚姻模式的转变大多呈现如下特点:首先是结婚时间转变——初婚推迟,但婚姻的普遍性相对较为稳定;之后,随着结婚时间的进一步推迟,婚姻的普遍也开始降低。我们以韩国女性的婚姻模式转变为例,用队列视角分析韩国女性年龄别初婚频率和曾婚比例的变化,发现从1916-1920 年出生队列到1981-1985 年出生队列韩国女性的结婚时间一直在推迟。但是20世纪70年代以前出生的韩国女性绝大多数最终都结婚了(45岁时的曾婚比例为95%~99%);20世纪70年代及以后出生的年轻群体开始脱离这种普遍结婚的模式,出现了以结婚较晚、结婚率较低为特征的新模式。[1]

目前来看,中国男性的婚姻推迟及补偿趋势与韩国女性相似。中国男性的结婚时间一直在推迟。但是在20 世纪70 年代以前出生的中国男性绝大多数最终都结婚了(39 岁时的曾婚比例在96%以上);20世纪70年代以后出生的年轻群体在39岁时的曾婚比例明显下降(90%~93%),出现了以结婚较晚、结婚率较低为特征的新模式。中国女性虽然一直在推迟结婚时间,但1985年及以前出生的女性绝大多数最终都会结婚(39岁时的曾婚比例在95%以上)。本研究认为中国男女婚姻推迟的程度在逐渐加剧,然而其补偿趋势却在减弱,人口不婚的可能性增加,男性表现尤为明显。目前我国女性和男性婚姻模式都属于晚婚普婚模式,但男性正快速接近晚婚多婚模式。根据终身结婚期待率推断,未来15-20年,我国男性将过渡到晚婚不婚模式,而女性还将保持在晚婚普婚模式。

2.关于婚姻挤压对婚姻模式的影响

根据上文的分析,中国男性在不久的将来会迎来“晚婚不婚”的时代,而女性可能还将保持“晚婚普婚”模式。这与我国正面临而且还将持续较长时间的婚姻挤压不无关系。中国自20 世纪80 年代以来,出生性别比持续偏高,特别是在2000-2010年全国出生性别比高达118以上。[24]从2010年开始中国将面临几十年严重的男性婚姻挤压。[25]有研究预测2025 年20-49 岁的剩余男性数量将达到3 000万,2040年达到4 000万。[26]另有预测男性随着1985年后出生的队列达到50岁终身未婚的比例将超过10%。[27]该预测与本研究计算结果基本吻合。可见,中国男性承受的严重的婚姻挤压将导致男性婚姻模式在不长时期内从“晚婚普婚”模式转变为“晚婚不婚”模式。

对女性而言,其婚姻推迟程度不断加深,补偿效应减弱。从目前的数据看,我国女性终身不婚比例虽然持续上升,但上升幅度不大,绝大多数女性最终仍然会结婚。我国婚姻模式的性别差异很大程度与婚姻挤压有关。

我们也注意到在有着相似文化传统的部分亚洲国家(如韩国、日本、新加坡),女性婚姻模式在不长的时期就从晚婚普婚过渡到晚婚不婚。这一婚姻模式转变历程也可能发生在未来中国。近年来,不少研究关注到城镇“剩女”问题。他们发现女性受教育程度及收入水平的提高、[28-29]青年通婚范围的扩大[30]等导致了城镇女性也面临一定程度的婚姻挤压问题。与男性婚姻挤压的原因不同,造成女性婚姻挤压的主要原因则是社会经济结构的改变。如果女性终身不婚率提高,则会加剧男性婚姻挤压,导致男性终身不婚率的进一步提高。

3.本研究结论的政策含义

本文的研究发现从平均初婚年龄判断,我国目前男女均已进入晚婚模式,初婚年龄的推迟尚未减弱。与此同时,婚姻推迟的补偿不充分,男女终身不婚率提高,而且未来有进一步提高的趋势。近年来,我国生育政策逐步放开,但生育率仍处于很低水平。为适度提高生育水平,我国目前的“实施积极生育支持措施”重点在发展普惠托育服务,降低生育、养育、教育成本。不可否认,这些政策具有针对性。但婚姻和生育紧密相关,婚姻推迟(尤其是终身不婚率提高)会直接降低时期生育水平和队列生育水平。因此,国家通过宣传、倡导适龄婚姻,采取有效的措施破除高价彩礼等陈规陋习,构建新型婚育文化,将会一定程度从“婚姻途径”提高生育水平,对促进我国人口长期均衡发展发挥积极作用。