初中生数学学习力培养的教学实践与思考*

肖 亮

一、问题的提出

2016 年《中国学生发展核心素养》发布,提出“学生发展核心素养体系”,明确了能力为本的人才培养理念。发展核心素养的关键是学习力的培养问题,让学生学会自主学习、合作学习、探究学习。当前课堂教学中还存在以下问题:重效率、追求进度,轻视激发学生的学习动机,学生缺乏学习兴趣;重结论、追求练习,轻视知识的生成过程及反思,学生思维得不到充分激发;重结果、追求高分,轻视过程性评价,学生学习的持续性不强。基础教育的深化改革要求转变课堂教学方式及学生学习方式,这便要求教师关注学生的学习力培养问题。

二、学习力培养的教学实践

在教学实践中如何培养学生的学习力呢?下面,笔者以苏科版教材七年级下册第七章第5 节“多边形的内角和与外角和”(第1 课时)为例,谈谈如何在数学课堂教学中培养学生的学习力。

1.激活情境体验,诱发学习动力

诱发学习动力是有效教学的一个切入点。恰当的教学情境能够营造生动活泼的课堂氛围,让学生主动参与到知识的再建构中,内化知识,从而进一步提高课堂教学的有效性。

新课伊始,笔者基于学生的认知水平和已有经验找准学生的认知起点,设计活动。

【活动一】

忆:关于三角形,你能说出它的哪些知识呢?

引:上节课,我们从边的角度认识了三角形,这节课我们来学习三个内角的关系。小学时,我们是如何得到“三角形的内角和是180°”的呢?(度量、剪拼)

量:度量三角形三个内角的度数,并求出它们的和。

拼:把三角形纸片的三个角撕下来,拼一拼,是否能够得到以上结论呢?

思:你是怎么想到要把三个内角“聚”在一起的呢?

疑:一定要动三个角才能验证结论成立吗?

设计意图:学生通过动手操作对结论进行验证,既利于学生积累感性经验,又为后续说理做好铺垫。教学中笔者发现,部分学生在操作时没能想到要把三个内角聚在一起,所以活动后引导学生进行反思:“你是怎么想到要把三个内角‘聚’在一起的呢?”,从而把数学语言“内角和”转化为对应的操作语言“把三个角‘聚’在一起”,达成“化分散为集中”的思维目标指向。最后,笔者在新旧知识的衔接处设置疑问,利用认知冲突创设悬念,达到诱发学习动力的目的。

2.激增探究欲望,培养实践理解能力

探究活动能聚焦学生思维,尤其是能提高高阶思维能力的发展,从而培养学生的实践操作能力,加深学生对知识的理解,让学生乐思、善思、常思、深思。

(1)操作引领,搭建平台

操作活动可以深入启发学生的说理思路。笔者通过逐步减少“动角”的数量,渗透问题研究的方法,逐渐加大操作的难度,为学生思维的发展搭建平台。

【活动二】数学追求简洁美,逐渐减少动角的数量,比如让∠A不动,只动∠B和∠C,请大家通过操作验证这个结论。

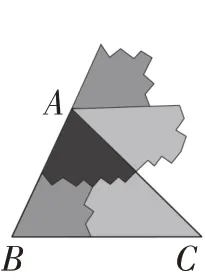

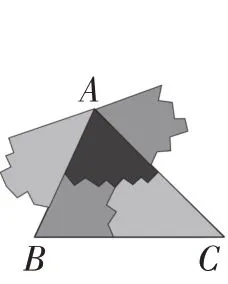

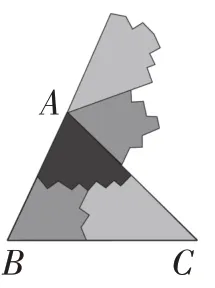

学生自主探究、合作研讨,拼出如下图形:

(图1)

(图2)

(图3)

(图4)

(2)数学抽象,催生理性

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称《新课标》)中明确指出,数学教学要让学习者“会用数学的眼光观察现实世界”。在初中阶段,数学的眼光是指抽象意识、空间观念以及几何观念。撕拼法、度量法存在一定的误差,更进一步的分析则需要说理,于是笔者组织了活动三。

【活动三】数学学习要求我们要会用数学的眼光观察世界,请你从活动二拼出的实物图形中抽象出几何图形。

通过这个活动,培养学生的数学抽象能力、逻辑思维能力及数学建模能力。

(3)一题多法,开拓思维

教师应引导学生灵活运用数学知识,从不同的角度寻求分析问题和解决问题的方法,增进学生对知识的理解,发展学生的发散思维。

【活动四】借助抽象出的几何图形,试说明“三角形内角和为180°”。

学生先独立思考,再合作探究,利用图1、图2,想到两种说明结论成立的方法;图3、图4不能说明结论成立。笔者追问:为什么图3、图4 不能说明结论成立呢?学生:这两幅图中没有发现线的特殊位置关系,无法进行等角转移。经此追问,学生进一步认识到可以利用平行线这个工具进行等角的转移。

【活动五】基于以上活动经验,继续减少动角的数量,只动一个角,比如让∠A、∠B不动,只动∠C,试说明结论成立。

借助上面的活动经验,学生先操作拼图(图5、图6),再对图形进行抽象,最后有意识地去使用线的特殊位置关系解决问题。

(图5)

(图6)

(4)多法归一,加深理解

加深对数学知识和思想的理解,需要不断地总结、反思。在一题多解的基础上,教师应引导学生分析和寻求不同方法的共性,深刻理解问题本质。于是笔者设计以下问题串。

回顾以上方法,它们有何共同特征?作平行线的作用是什么?你是怎么想到利用平行线解决问题的呢?如果不过顶点作平行线,能否说明结论成立呢?通过问题引领,形成认知结构图。(因版面所限,图略)

设计意图:《新课标》指出,课程内容的组织要“重视数学结果的形成过程,处理好过程与结果的关系;重视数学内容的直观表述,处理好直观与抽象的关系”。学生通过剪、拼等操作认识图形之间的相互关系,培养实践操作能力,积累活动经验。同时,这种非形式化的验证也为形式化的论证说理做好铺垫,待学生的思路得到启发后,再引导学生从外部操作活动上升到内部的数学思维演绎活动。笔者通过对说理思路的不断追问,引导学生思考“做什么、怎么做、为什么这样做”,关注思维的内在机理,使学生能知其然,知其所以然。同时,“知何由以知其所以然”,让学生思维过程显性化,以此实现逻辑推理能力的落地。

3.激发变式训练,培养迁移应用能力

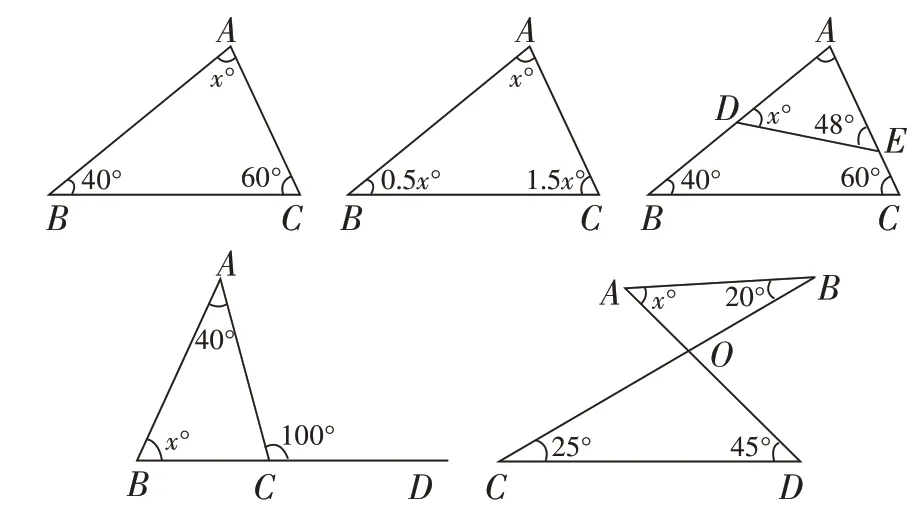

例1 如图7,求x的值。

(图7)

设计意图:在三角形内角和定理的基础上,通过展示系列变化,预设知识生长线,从不同视角把握知识内涵,引发数学学习所需的思维跨度较大的迁移。

4.激起深度思考,培养反思感悟能力

数学教学应鱼渔皆授,传授知识的同时引领学生学会思考、总结和表达,进而感悟学习历程,体会学习成长的乐趣,从学会走向会学。笔者设计引领性问题。

总结你的收获;回顾研究路径;你还想研究什么。引领学生思考并形成思维导图。

设计意图:数学学习要引领学生从知识、方法、思想三个层面进行思考、总结。在思想的统领下,把知识和方法升华为学生的数学智慧。通过互动,学生建构属于自己的知识脉络与思想体系,培养系统的反思感悟能力。

三、学习力培养的教学思考

1.设计有效问题,让学习力培养拥有载体

有效的问题利于诱发深入的数学思维,让学生的深度学习真正发生。教学中教师应当设计有效问题,通过恰当的设问、追问、反问,将学生的思维不断引向深入。怎样的问题是有效的?首先,有效问题是自然的,要源自学习者自身的内在需要,能够激发学生的学习动机;其次,有效问题应该是开放的,开放性的问题对培养学生的高阶思维能力非常有利;再次,有效问题还应具有一定的挑战性,有利于激发学生的创造力;最后,有效问题还应具有延展性,能够形成问题串,将学生的思维由浅表引向深入。本课教学中,笔者以问题串展开教学,由动三个角、到动两个角、再到动一个角,培养学生的逻辑思维;以探究型问题建模,在用多种方法进行说理后,注重多题归一,最终引到三线八角的模型中去,培养学生的数学模型思维;拼图验证过程中以开放型问题拓展,帮助学生思维发展,培养学生的创新思维;小结环节以反思型问题深化,培养学生的批判思维。

2.引导深度思维,让学习力培养有径可寻

数学教学的重要任务之一就是发展学生的数学思维素养,使知识、技能向思维层面转化。课堂教学中数学思维素养的培育要注重以下几点:(1)聚焦核心问题。如果一节课的教学内容太多、教学任务太重,学生疲于应付,就会导致学生的思维能力难以得到提升,学习力会越来越弱。本节课中,笔者让学生聚焦核心问题:做什么、怎么做、为什么这样做,让学生深入思考,丰富学生思考的方式方法,学习力就会越来越强。(2)注重留白“让学”。这里的留白是指为学生深度思维提供足够的时间和空间。课堂上,学生自主探究、合作研究、总结反思都需要时间与空间。教学过程中,笔者以“让”引“思”,引发学生深度学习;学生通过总结经验、反思自我,促使知识、能力向素养转化,思维由无序向有序迈进,这种批判性思维对学生学习能力的提升具有特别的重要性。(3)策划师生对话。教学中策划好师生对话,既有利于激发好奇心智,引导学生沉浸式学习,也有益于学生理性精神的养育,使学生的数学思维素养得到全方位的深度培育。

3.积累活动经验,让学习力培养落地生根

数学结论的获取需要借助活动经验。《新课标》指出:“不仅要关注学生知识技能的掌握,还要关注学生对基本思想的把握、基本活动经验的积累。”“数学基本活动经验”是培养学生“创新能力”的基石。关注数学活动经验的积累,既是落实课标的要求,也让学生学习力的培养落地生根。数学活动经验不仅是动手实践获得的直接经验,更包含思维经验。课堂中,教师要引导学生积极参与数学活动,尤其是思维的参与。让学生产生困难的数学活动才有可能孕育数学活动经验,所以设计的数学活动要有一定的思维量,要让学生“跳一跳”才能解决。另外,数学活动经验生成的关键在于反思,通过反思,学生理清各知识间的关系,在内部自我建构一个合理的知识系统。在本节课教学中,笔者在引入环节引导学生积累数学化经验,在探究环节引导学生积累直接和间接经验,将直接经验与间接经验有机融合起来,丰富学生的思维世界,促进学习能力的提高。