青少年三级跳远运动中跳深练习的效果分析

文/ 王明明

1 问题提出

三级跳远运动可以分解为一次单足跳、一次跨步跳和一次跳跃,大约起源于18世纪的爱尔兰,十分考验运动员腿部的爆发力和专项跳跃能力。近年来,三级跳远也逐渐引入到我国体育教学课程中,我国三级跳远运动也得到了逐步发展,各大体校也将三级跳远加入到训练项目当中。对于业余体校的青少年运动员来说,三级跳远项目的难点在于由于年纪尚小,骨骼正处于发育阶段,力量相对薄弱,技巧也有待提升,此外该项目具有一定难度,青少年心理不成熟的特点也导致教学过程具备一定的困难,这就要求教练员要采取科学有效的训练方法来提高运动员的三级跳技能水平[1]。

科学有效的训练方法的选择要结合项目本身,以提高运动员三级跳远成绩为最终目的。为了展开相关研究工作,探究如何在有限的训练时间内帮助运动员获取更好的成绩,本人对三级跳远运动展开了理论学习和实践调研,对其跳深训练做出了进一步的深入研究和分析。

2 业余体校青少年跳深练习情况调查

2.1 研究对象

2.2 研究方法

本次研究选择了深圳市宝安区青少年业余体育学校50名青少年运动员三级跳远成绩作为实证研究。

①文献法

通过知网、维普、万方等平台输入“青少年”、“三级跳远”、“跳深”等关键词进行高级检索,同时也根据上述关键词阅读相关体育报刊、书籍等,对青少年在跳深相关训练上有充分的理论认识。

②实验法

将深圳市宝安区青少年业余体育学校50名青少年运动员等分成两组,分别设立实验组和对照组,检测研究对象初始的身体素质和三级跳远成绩,两组成员的初始数据基本接近。

设置为期20周的实验周期,每周进行两次实验训练,每次训练时间为30分钟。实验器械设置为高度分别为0.4m、0.5m和0.6m的跳箱,每组器械间隔距离为1.3m,训练要求为:在安排日常身体素质训练与技巧联系外,对照组和实验组控制好时间、环境的变量在同一训练场同时进行传统的练习(如蛙跳、单足跳、跨步跳、跳栏架、后登跑、负重练习)。实验组运动员比对照组运动员进行更多次的跳深训练。

(1)跳深跳高练习

按照周次的不同分单双周交替进行不同的训练模式。

单周:女生安排0.5m和0.4m的跳箱,从前者跳下双脚落地后迅速跳上0.4m的跳箱;男生安排0.5m和0.6m的跳箱,同样从较高的跳箱跳下以后双脚落地迅速跳上较矮的跳箱。其中男女生同样练习负荷为每组12次,做3组,每组间隔时间为2~3分钟。

双周:训练方法同单周一样,女生安排0.5m和0.4m的跳箱,男生安排0.5m和0.6m的跳箱,区别在于双周从较矮的跳箱跳下,双脚落地后迅速跳上较高的跳箱。其中男女生同样练习负荷为每组12次,做3组,每组间隔时间为2~3分钟。

(2)跳深跳远练习

在安排男女生经过一段助跑以后从半米高的跳箱跳下,紧接着完成一个三级跳动作。其中男女生同样练习负荷为每组12次,做3组,每组间隔时间为2~3分钟。

(3)新型跳深练习

安排女生负重6kg哑铃跳高0.4m的跳箱,迅速跳下再跳上,男生负重9kg哑铃跳高至0.5m的跳箱,迅速跳下再跳上。女生每次训练负荷为12次/组x3组,每组间隔2~3分钟;男生每次练习负荷为12次/组x3组,每组间隔2~3分钟。

③数理统计法

将实验组和对照组所测得的数据运用数理统计软件SPSS和Excel进行归类统计分析,精确地量化实验结果,保证所得数据结论具有科学性和客观性。

3 结果分析

3.1 实验结果分析

①实验组与对照组运动员初始数据

在实验训练之前,实验组和对照组学生分别进行基本技术动作的测试,主要考察运动员初始三级跳远成绩。测试方法为每位运动员进行三次跳跃,记录其中最好一次的成绩(见表1)。

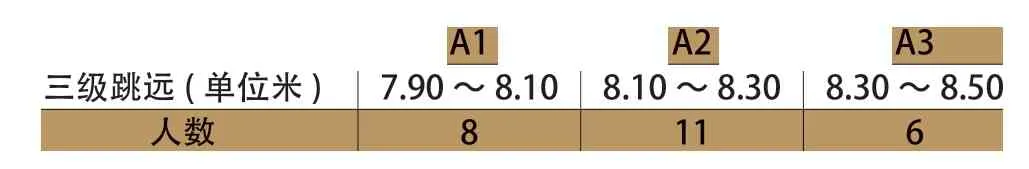

表1 实验组三级跳远初始数据

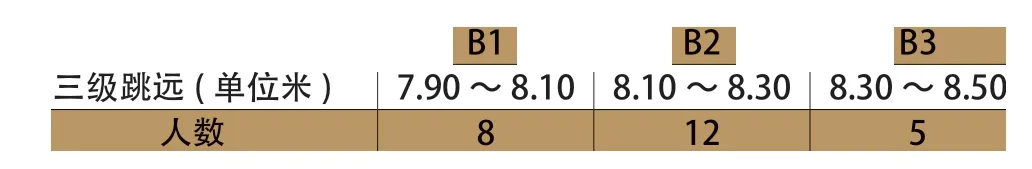

表2 对照组三级跳远初始数据

从以上两组实验数据来看,运动员在实验训练之前的三级跳远水平接近,误差较小,因此可以将两组运动员作为实验对象进行实验。

②实验组与对照组运动员实验训练后数据

50名青少年运动员经过为期20周的实验训练后,对三级跳远成绩再进行评测,结果如表3与表4。

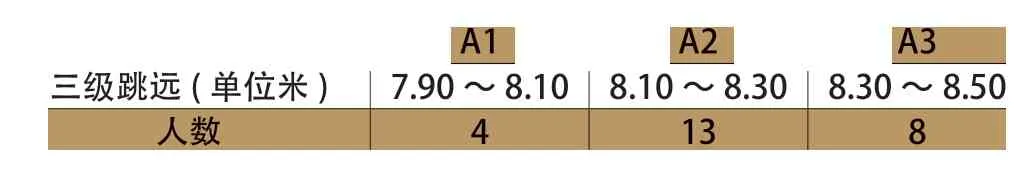

表3 实验组三级跳远训练后数据

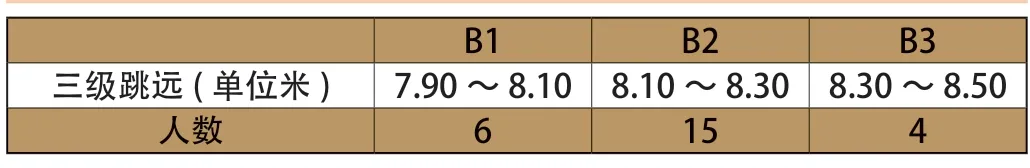

表4 对照组三级跳远训练后数据

实验结果表明,在这为期20周的实验训练课程中,两组运动员的跳远成绩都得到了提升,其中对照组三级跳远成绩提高了近0.50m,而实验组三级跳远成绩提高了0.65m,两组运动员三级跳远成绩存在较大差异,实验组成绩提高幅度大于对照组。

3.2 实验注意事项

实验训练可以证明经过科学合理的跳深训练有助于提高青少年运动员三次跳远成绩,科学合理的跳深训练比常规下肢爆发力训练更适合辅助三级跳远,帮助青少年运动员下肢素质得到进一步的提高[2]。但是上述实验的成功建立在训练设计的科学合理上,因此,本次实验科学合理的训练设计归结于以下四个方面。

①充分把握青少年的生理情况

三级跳远项目规则经历了三个阶段,第一个阶段是最传统的高跳型;第二阶段发展为单足跳时应用起跳腿落地,跨步跳时用另一条腿(摆动腿)落地然后完成跳跃运动的平跳型;第三阶段就是如今的速度型。早期的训练重点体现在要求运动员的扒地或刨地技术,而如今的训练重点是对运动员瞬间爆发力的考察,换而言之现在的训练强调的是运动员专项跳跃能力和腿部爆发力量,而青少年运动员是一种特殊的群体,相对于成人而言,力量相对薄弱,更需要严谨地策划力量训练,安排针对性的跳深练习,才能抓住重点,切实提高三级跳远成绩[3]。

②合理安排跳深练习的高度

跳深训练概念一经提出就备受国内外体育行业的关注,如何安排跳深训练的高度也成为其中的谈论热点,跳深高度根据青少年生理情况、身体素质、训练水平等制定针对性的训练计划[4]。一般建议跳深高度变化范围在0.2~0.3m。区间跨度之大的原因在于青少年正处于成长发育阶段,各个年龄段的身高、体重、下肢力量等情况变化较大,为了青少年运动员的安全,高度不宜设置过高,结合文献资料和国内外专家的意见,本人认为对于青少年运动员来说跳深高度在0.4~0.7m的范围内较为合适。

③正确规划跳深练习的负荷

首先,据学者博思克和卢思科等人的研究表明,运动负荷会影响到运动员的肌肉功能,因此合适的运动负荷对运动员的肌肉群带来积极的影响。其次,为了丰富训练内容,可以采取负重跳深练习,这种一种新型跳深训练方法,指的是运动员在下蹲跳的时候,在下蹲的过程中给运动员施加一定额外的负荷,在起跳的时候,快速释放额外负荷,并起跳至一定高度的训练。再次,负荷的选择也至关重要。本人建议根据青少年运动员初始三级跳远成绩划分最适宜的符合量,具体划分方法是运动员原地纵跳摸高与跳深摸高作比较,测出纵跳高度数据,接着分别负重(如6、9、12kg)做上述两种方法纵跳摸高,分别测出纵跳高度。需要注意的是,为了保证青少年运动员的安全,负荷量不应高于12kg,通过对负重的纵跳高度比较,找出两种方法纵跳的差数最大值,就是为跳深最佳负重量。

④科学设计跳深训练方式

本实验针对青少年运动员提出了以下几种跳深练习方式。

第一,下坡跳跃练习。在倾斜度不高于10°的斜坡,助跑5~10m,单脚起跳跳入0.2~0.5m高度范围内的深坑中。该训练要注意对坡度的选择,如果条件有限斜坡倾斜角度过大,可以经过短距离助跑来缩短训练距离,在助跑时要求运动员关注自己助跑的节奏以及与跑跳的衔接,做好落地保护,以免受伤。

第二,可以选择跳箱、乒乓球台等作为训练器械,要求运动员反复完成跳跃落下的运动。在跳跃时注意起跳的迅速。另外,为了提高运动员的训练热情,可以变换训练的方法,穿插进行,增强训练趣味性。

第三,跳深与跳远训练要结合起来。跳深训练的根本目的在于提高运动员三级跳远能力,因此本人安排运动员通过助跑以后从跳箱跳下,紧接着完成一个三级跳远。但是该训练增大了运动员下肢的负荷,所以跳深高度上可以适当降低。也要注意在起跳时要求运动员关注自己的起跳姿势,这为运动员养成良好的三级跳远起跳动作奠定基础。最后,注意提醒学生有意延长跳下后的滞空时间,可以使学生在三级跳远中有充足的时间完成技术动作。

第四,创新跳深训练方法。本人有关注到近年来跳深训练方法也在不断推陈出新,不同于传统的跳深训练,新型的训练方法可以让运动员在肌肉离心收缩(下蹲跳)的过程中施加一定额外的负荷,在向心收缩(起跳)的时候,快速释放额外负荷,并起跳至一定高度平面的训练。该训练方法可以使用哑铃做为负荷,帮助运动员达到训练的强化目的[5]。

4 结论与建议

综上所述,跳深练习十分适合应用于青少年三级跳远的教学练习中,比较于传统的常规力量练习,更加有效提高青少年的下肢力量、爆发力、和专项跳跃能力,帮助青少年运动员三级跳远成绩得到进一步的提高,适合广泛推广和应用。但由于跳深练习负荷强度较大,因此教练员应当进行合理的教学规划。

第一,训练方法和强度应当充分结合运动员实际情况制定针对性的教学方法,合理安排跳深高度、运动负荷等,保证青少年运动员的身体健康和人身安全。

第二,训练内容要丰富,可以同常规力量训练结合起来,做到训练内容丰富的同时帮助青少年运动员全面发展,训练起来也更加有趣,运动员训练热情更高。

第三,跳深的高度要考虑到青少年运动员的年龄、性别、水平等,因材施教,展开适宜的教学训练。

第四,跳深训练可以和三级跳远训练联系起来,在训练之后做好放松拉伸,保障身体机能的快速恢复。