大运河沿线城市建筑设计策略研究综述

郭玉佳GUO Yu-jia;李维珊LI Wei-shan;郝放HAO Fang;赵六珍ZHAO Liu-zhen;李欣LI Xin

(①河北水利电力学院,沧州 061016;②沧州华江工程勘察设计有限公司,沧州 061016)

0 引言

随着2014 年中国大运河被列入世界文化遗产名录,沿河城市的运河文化建设如火如荼,一系列保护政策相继发布。然而沿线省市均从自身城市利益出发,导致运河文化建设呈现不同侧重点与保护趋势,明显存在区域不协调问题,为完整展现运河文化魅力带来阻碍。2019 年以来《大运河文化保护传承利用规划纲要》、《大运河文化保护传承利用“十四五”实施方案》的颁布,从整体区域明确运河文化建设方向,指明基本原则与规划目标,沿线城市也就“保护好、传承好、利用好大运河文化”相继开展研究。

深入挖掘运河文化内涵是大运河文化建设主要任务之一。建筑作为运河文化构成要素之一,能够直观展示城市运河文化风貌。但近两年,大运河文化在历史考古、水利、生态、非物质文化遗产等方面研究成果层出不穷,建筑研究却较为缺乏,且研究内容多呈零散状未形成有效体系。因此,系统性研究建筑设计策略对大运河文化建设具有重要意义。

1 研究方法

建筑设计主要分为规划、设计和使用评价三个阶段。为完整呈现运河文化建设,帮助建筑体系研究,基于中国知网数据库期刊和会议论文,本文从前两个阶段进行了文献研究,分析提取建筑设计影响因子,探讨结合适宜技术手段建立科学、合理的设计体系,以帮助未来运河沿线建筑保护、规划与设计,为完整运河文化展现提供技术支撑。

2 大运河沿线建筑规划策略研究

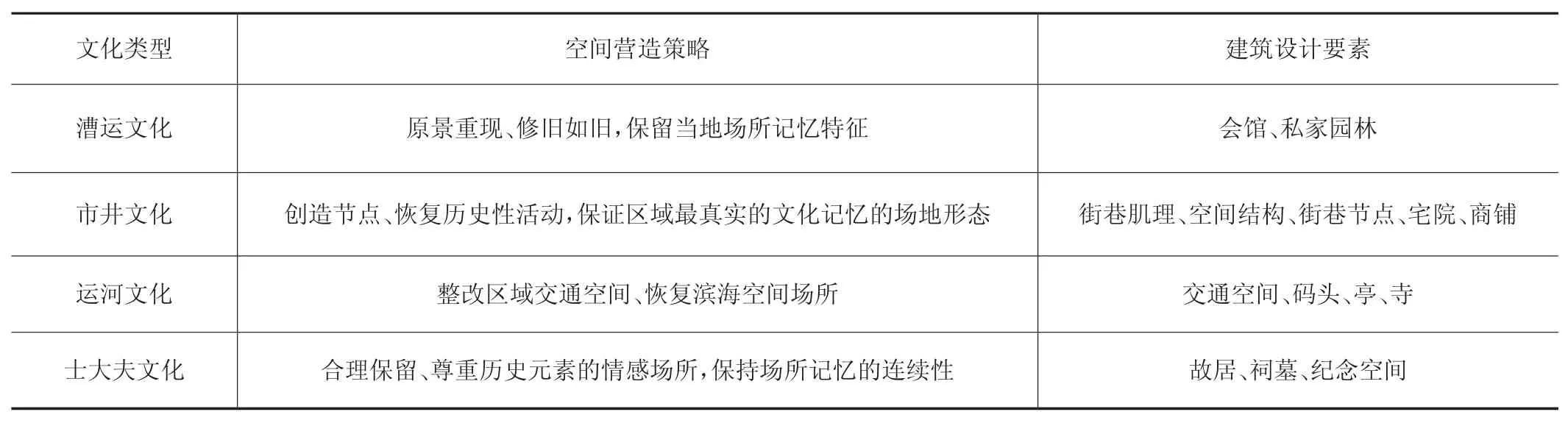

运河水系形态与功能变化一定程度上影响了城市格局(吴晓,2013),因此,城市空间形态中蕴含丰富的运河文化及其衍生文化。但运河文化不是只指一种文化,是城市在发展过程受运河影响孕育而生的多种文化的结合,因此,对于沿河城市,通过空间形态深入挖掘运河文化对建筑规划设计策略前期研究具有重要意义。如盛华星等(盛华星,2018)、孙琪悦等(孙琪悦,2016)分别从城市形态研究运河文化在城市文化构成,提出了不同文化类型的营造策略(表1)。吕微露等(吕微露,2015)从文化线路角度提取并丰富了运河文化构成要素,王长松等(王长松,2019)利用网络文本数据,运用ROSTCM、UCINET 和SPSS 软件,分析提取文化遗产社会感知因子。

表1 不同文化类型下的空间营造策略

沿河城市如何统筹自身优势,明确发展定位,使运河文化得到有效保护与利用是城市规划中期设计策略主要研究内容。余思点等(余思点,2015)、孔德政等(孔德政,2015)、陈小韦等(陈小韦,2016)、汪瑞霞等(汪瑞霞,2018)分别从功能、民众资源利用、城市空间、生活方式等方面提出设计策略,提供运河文化区域多元化设计方向。张飞等(张飞,2019)利用地理信息技术系统GIS 技术进行运河文化带游憩空间范围及层次定量化分析,丰富了运河文化空间统筹规划的技术手段。

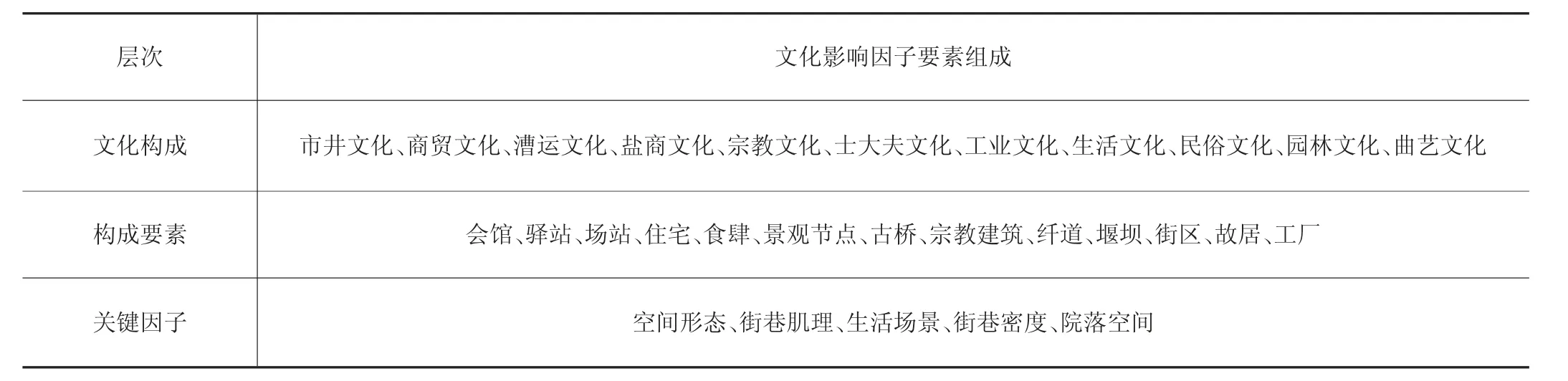

经文献分析发现,运河文化与城市的关系可为从文化构成-构成要素-关键因子三个层次分别进行研究,可提取的文化影响因子(表2)是规划设计策略研究前期主要关键点,但建筑设计中区域系统性文化影响因子体系的科学建立仍有待研究。在规划设计中可从城市发展定位、区域空间统筹整合、区域风貌特征要素、具体规划控制四个方面进行规划策略设计,其中空间风貌、滨水界面、街道界面、景观界面、建筑界面、居民方式等可作为区域风貌特征的要素层因子,肌理、尺度、建筑元素等可具体规划控制层切入影响因子。这些因子均可作为未来历史地段设计策略的研究要素。

表2 有关城市规划设计的文化因子组成

此外,寻求新时代与运河文化传承切入点等也是城市规划需要着重考虑的问题之一,尤其如何乡村振兴、文旅融合进行有效融合。目前仝晓晓等(仝晓晓,2020)提出运用运河文化构建乡村田园式养老建筑的设计策略,将乡村、运河、养老三者进行结合研究。运河文化在新时代城乡规划尤其与乡村振兴的结合中目前缺少建筑设计策略的相关研究,将未来主要研究方向之一。

3 大运河文化建设的建筑设计研究

建筑是城市形态显性要素,直观、显性反映城市运河文化建设成果。通过研究理论或实践项目,分析提炼有效的运河文化设计策略或要素,可帮助设计者在建筑设计中更好服务于城市运河文化传承与建设。

3.1 历史文化街区保护与更新设计策略

历史文化街区属于城乡建设中具体运河文化保护传承区,其设计策略主要遵循全面性、真实性、完善功能、渐进更新的设计原则,但随着商业化建设,更新后风貌多经受主观理想化设计,建筑多元化减弱,城市文化多样性保护受阻(姚滨,2021;张帆,2021),与文化保护传承的初衷背离。为解决此问题,历史街区保护与更新设计策略开始转向街区文化生活风貌建设,研究方向从静态物质转向动态人居活动。张帆等(张帆,2014)、曹伟等(张帆,2014)、姚斌等(姚滨,2021)分别从居民营造活动、街区生活模式、民众参与设计等角度将居民纳入到了历史文化街区保护与更新设计中的影响因子,对完整真实展现街区运河文化起到促进作用。祁峥等(祁峥,2019)从建筑记忆切入、运用图底关系,分析街区建筑外部空间结构特点,周丽娜(周丽娜,2019)提出建立历史街区信息库及划分区域文化遗产,均从微观层面丰富了设计策略。

经过文献分析,发现历史文化街区保护与更新设计策略主要以区域划分进行侧重点区域保护,从区域风貌特征要素、具体规划控制两方面进行。本文分析提取到的区域风貌特征要素层因子有空间序列、空间肌理、街巷空间形式、尺度、建造原型、空间界面与节点、天际线、居民;具体规划控制层切入影响因子有铺装、屋顶、色彩、建筑符号、高度、建筑形式、建筑功能、空间结构。此外,如何建立有效适宜的信息库也将未来重点问题。

3.2 工业遗产建筑设计策略

运河沿线的工业遗产建筑是城市特色工业发展的见证者、运河文化的重要载体,具有文化、历史、艺术、技术和经济等多方面研究价值,其开发再利用的设计策略也是活力运河文化的一项重要研究课题。在宏观角度,俞孔坚与朱强等[3-5]提出的中国大运河工业廊道构建,以开创性意义将“廊道”理念引入运河建设,深刻影响运河线性文化建设,提出的结合工业旅游社区、博物馆等展览建筑、工作室、特色休闲设施、办公、社区文化活动中心、游乐类运动场所等设计策略,影响着后续运河工业遗产开发与再利用。楼瑛浩等(楼瑛浩,2010)细化设计目标,提供了以使用者角度出发的适宜性设计策略思路。

大运河沿线工业遗产因业态与位置呈分散多样性,其设计策略研究主要集中在微观角度的建筑群落与建筑单体的景观改造、建筑更新。张环宙等(张环宙,2015)、朱晓青等(朱晓青,2015)、刘抚英等(刘抚英,2018)分别从工业遗产建筑博物馆化改造、建筑功能更新改造方法、价值评估与空间布局划分保护范围等角度提出了工业遗产建筑的开发再利用等设计策略。此外,陈帆等(陈帆,2020)、张家浩等(张家浩,2021)利用GIS 技术分别对建筑动态可视化数据库、大运河工业遗产廊道空间定量分析进行了研究,设计策略研究从定性转向定量,从单体转向群落及线性廊道,也为未来建设高效且全面大运河工业遗产廊道带来了新的希望。

经过文献分析,发现大运河工业遗产建筑保护与利用的设计策略主要以廊道理念进行区域划分、主题定位及规划、建筑改造及新建辅助设施建筑为主。主题定位及规划现主要为博物馆、艺术园区、生态公园三大模式,该阶段影响因子主要为主题模式、群落格局、空间肌理、建筑价值、景观、交通。建筑改造及新建辅助设施建筑阶段必须注意新老建筑的和谐性,与周边环境的统一性,其影响因子主要有体量、尺度、空间布局、功能、结构、构件、材质、立面元素、绿色技术等。大运河工业遗产建筑必须从长远角度规划,融入多元化城市建设,融入运河线性文化建设,提升建筑活力,带动沿河城市运河文化建设。

3.3 历史建筑保护及新建建筑设计策略

运河沿线建筑常会在细节上呈现与运河文化交融后的特性,因此,无论运河历史建筑保护、沿岸新建建筑活动,为有效传承及活力再现运河文化,均需要研究运河建筑特性,提取运河文化建筑设计决定因素,以进行科学的传承与创新设计,助力城市运河文化建设。除前面所分析的工业遗产建筑与历史文化街区建筑,运河历史传统建筑可分为居住建筑、公共建筑和水工建筑,每类建筑因功能与地域不同所蕴含的运河文化会呈现特殊性,保护设计策略也会有不同。洪艳等(洪艳,2013)以生命进化论从地理、交通、基础设施、社会、人文等外部环境提取影响因素,选取不同保护策略,激活现代适应性。

新建建筑主要以提出控制设计策略为主。沈惠新(沈惠新,2012)、霍艳虹等(霍艳虹,2017)、汤真真等(汤真真,2019)分别从不同角度提取影响因素进行了控制策略研究。此外,博物馆类建筑作为文化保护、研究、宣传的重要载体,也是重要研究课题。除利用工业遗产建立博物馆外,大运河博物馆主要从规划角度开展研究。李永乐(李永乐,2017)、何伟等(何伟,2021)分别从宏观线性文化遗产、区域场馆体系角度对博物馆群体规划设计策略进行了研究。另外,许可等(许可,2019)提出利用测量及BIM 技术,林莹莹等(林莹莹,2021)提出利用数字化保护,从实践和空间维度搭建文化遗产保护数据库为沿河建筑的保护设计策略提供了新思路与新技术支持。

运河沿岸历史建筑可通过地域特征和表现模式展现深层次文化内涵[6],对其保护同时,提取运河建筑文化因子,结合现代建筑运河文化适宜性研究,帮助指导未来运河新建筑设计,推动新运河文化的建筑规划设计。经过文献分析,无论历史建筑保护和新建建筑设计,可提取的主要影响因子有类型、尺度、区位、功能、空间、工艺、结构、材料、构造、高度、形态、体量、色彩、风格、天际线、界面、肌理网格、立面、剖面等。

4 结语

建筑作为城市运河文化的一部分,其设计策略研究均会影响大运河保护、传承与再利用。通过文献分析研究,从影响因子和技术手段两个方面进行总结。

在影响因子方面,不同层面提取的影响因子不仅有效保证设计策略研究,更能辅助评价体系研究。在城市规划层面,确定发展定位、区域空间统筹整合、区域风貌特征要素研究是设计的基础,此层面的影响因子有空间风貌、滨水界面、街道界面、景观界面、建筑界面、居民方式、空间序列、空间肌理、空间节点、空间价值、尺度、建筑元素、建造原型、天际线等,同时原始居住者的文化记忆场所也是影响因子。在建筑层面,历史建筑文化价值及要素研究是开展保护、活力再现及新建设计的基础,此层面的影响因子有群落格局、类型、价值、功能、尺度、空间布局、高度、风格、色彩、结构、构造、体量、形态、空间、屋顶、立面、材质、铺装、天际线、建筑文化符号以及绿色技术等,除此,交通、景观等外部环境也是指导历史建筑保护与新建建筑活动的关注点。

在技术手段方面,在传统的文献调研、实地调研、案例分析、问卷调查基础上,大数据处理技术、地理信息应用技术、BIM 技术、三维测量技术等高新技术丰富了研究思路。其中大数据处理技术目前主要应用于网络数据文本关键性分析,但进一步丰富影响因子范围,也能从多角度观察分析问题。地理信息应用技术主要以GIS 为主,多广泛应用于对运河遗产数据库、规划分析及可视化的理论研究阶段。这些新技术的应用研究,对建立完整的、系统的运河线性文化建设带来可能。

大运河沿线的景观空间和具有特色的建筑空间可以提升土地利用价值,对于社会的经济效益十分有益。一个好的设计空间对于当地居民和游客来说是非常有吸引力的,另一方面,当地居民和游客对于游憩的要求又影响着大运河沿线的建筑设计风格。因此,运河遗产保护与生态旅游需并存,而生态旅游资源的挖掘又与运河的社会价值紧密联系。如何将生态资源、遗产资源与社会价值有机结合,协调发展运河沿线的建筑空间和景观空间,是未来重要的研究方向。

大运河拥有着悠久历史,具有大尺度、多维度、遗产种类多样且存在活力、线性文化的特性,对其研究丰富复杂且应具有统一性。通过本次文献综述研究,分析现有设计策略,提取影响因子,挖掘适宜的研究技术手段,希望能为后续建筑层面的大运河文化建设研究活动提供新思路、新方向、新方法。