深度实践,学科共生,让量感立体生长

浙江宁波高新区外国语学校(310000) 黄凯丽

量感,是《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称“2022 年版课标”)核心素养主要表现中新增的内容,要求一线教师从侧重于知识技能的教学转型为知识与见识并重的教学,从着眼当下走向放眼未来。孙晓天教授在《如何理解和把握核心素养主要表现中的量感》一文中指出,量感的生长始于测量教学的起点处,量感的产生经常发生在用不上测量工具的场合。人教版教材二年级上册中,作为小学阶段测量教学的起点单元——长度单位,是孕育量感生长的肥沃土壤,而综合与实践课——身体上的尺子,则为量感的产生营造了良好的环境。据此,笔者在教学“长度单位”之后,组织了以“身体上的尺子”为主题的跨学科系列活动,旨在通过大量的综合性实践体验,推动学生量感立体生长。以下简要叙述笔者对此活动的思与行。

一、基于新课标,科学拟定活动总体设想

对比新旧课程标准中二年级上册综合与实践课程内容,《义务教育数学课程标准(2011 年版)》(以下简称“2011 年版课标”)安排了“量一量,比一比”,该内容主要分为“用标准长度单位测量身体上某些部位的长度及教室内某些物体的长度或高度”“选择身体上合适的‘尺子’作单位去‘量’(‘比’或‘描述’)给定的物体的长度或高度”两部分。2022年版课标则提出主题活动“身体上的尺子”,并提出学业要求“能运用测量长度的知识了解身体上的一些‘长度’;能用身体上这些‘长度’测量教室以及身边某些物体的长度;能记录测量的结果,能与他人交流、分享测量的经验,发展量感”。笔者在研读2022年版课标后,基于2022年版课标指导理念,初步拟定“身体上的尺子”跨学科主题活动的总体方案。

1.聚焦素养调整内容

相比“量一量,比一比”的课程内容,本活动将更多的时间留给用非标准单位(即“身体上的尺子”)对真实情境下的物体长度进行估计和测量,让学生置身于看得见、摸得着的真实情境,既立足测量的技能,更聚焦量感的培养。

2.立足量感优化目标

除作为知识技能对测量提出要求,以及使学生在经历完整的问题解决过程中感悟数学与其他学科及生活的联系以外,立足量感培育,围绕“直观感知”“选择”“估计”三个关键词,对每一课时的活动目标进行优化定位,使学生的“知识”与“见识”并重。

3.长程设计丰满体验

放眼长远的教学目标,仅一个课时是很难让每一位学生都真正经历完整的问题解决过程,而长程学习能为学生的实践活动拉长时空,使得人人都能在不同的场合积累更丰满的测量经验,为学生深刻体会度量思想注入活力。

4.学科融合凸显综合

万物互联,学科亦无例外。以“身体上的尺子”为主线展开跨学科主题活动,通过学科融合下的亲身体验让学生对度量的感知更加立体,并在发展量感的同时提升学生的创新意识和实践能力。

5.多元评价促学促教

2011 年版课标下的综合与实践活动大多止步于同伴之间的交流,或是简单的评价;2022 年版课标更加关注主题活动评价的育人导向作用,在长程活动的每一课时分别设计形式丰富、维度多元、主体多样的评价活动,以评促学、以评促教,使学生量感的发展更清晰、更高效。

二、围绕量感,合理设计各课时活动目标

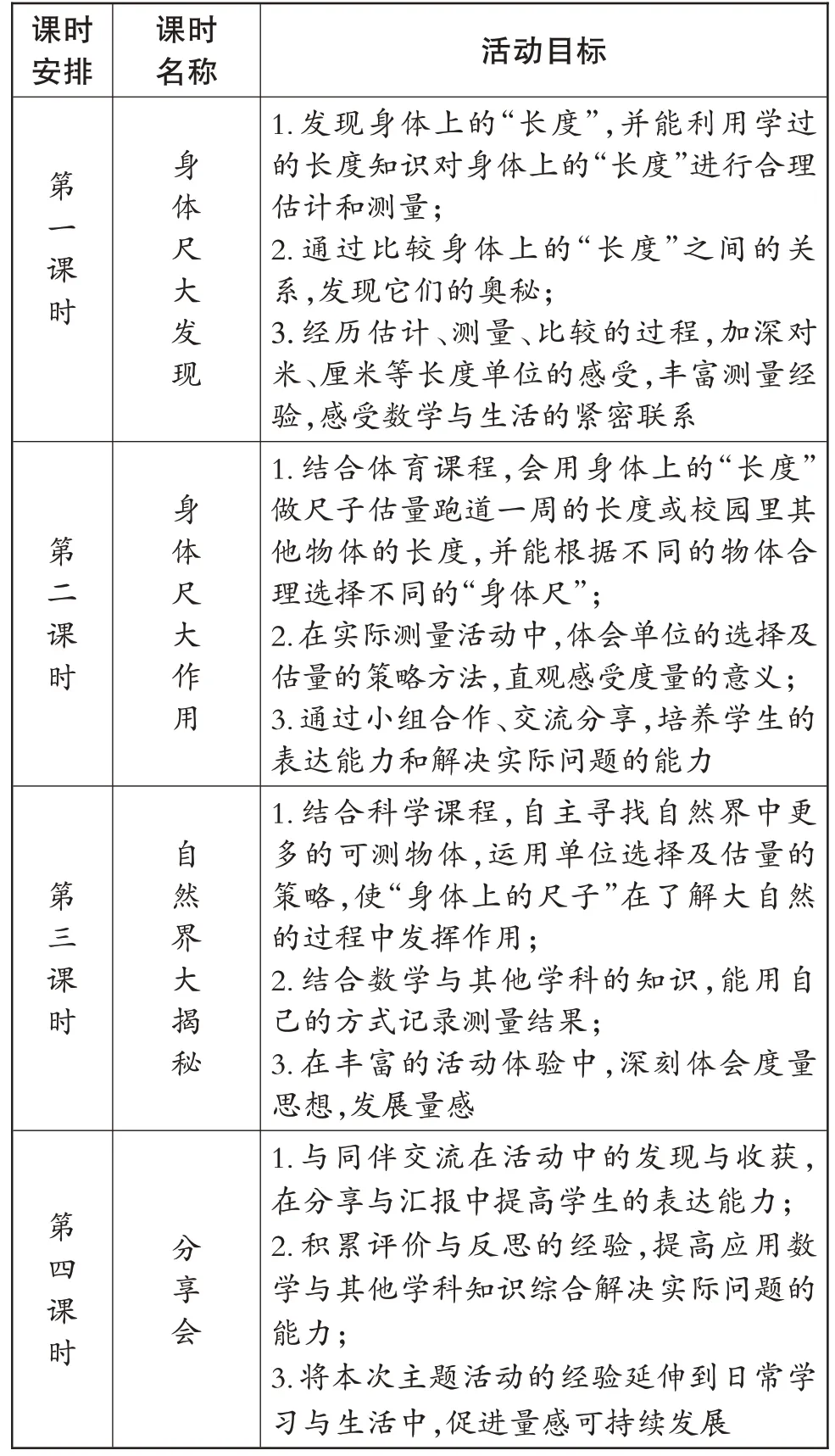

以发展量感为总目标,将“身体上的尺子”主题活动分四个课时(见表1)。

表1 “身体上的尺子”主题活动各课时安排及活动目标

三、学科融合,有序组织主题活动

量感的培育是由外到内的过程,是从体验到经验的过程,物质的外在属性是量感产生的根源,而对物质外在属性的感受和体验的过程正是量感形成的过程。“身体上的尺子”主题活动以“长度”这一外在属性为探究对象,依托跨学科模式,让量感在深度实践中立体生长。

1.标准估量激发认知,稳固量感落地扎根

【第1课时】“身体尺大发现”活动内容及分析

活动1:寻找、估量身体上的“长度”。

(1)找。仔细观察,寻找自己身体上的“长度”并记录,如身高、脚长、一庹长、一拃长等。

(2)估。用学过的厘米和米的知识,估计身体上“长度”的具体数值。

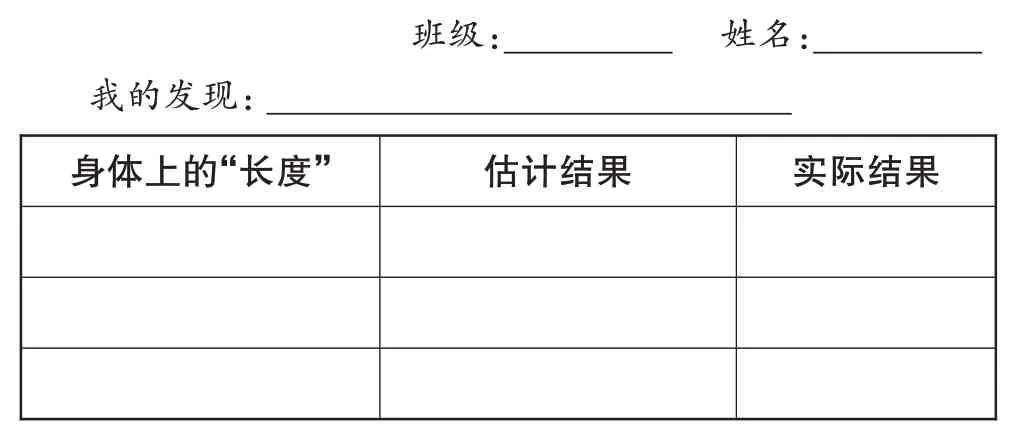

(3)量。与同桌合作进行测量,并将测量结果记录在表格中(见表2)。

表2 “身体尺大发现”活动记录单

(4)组织交流。对比估计和测量结果,请估得较准确的同学分享心得,集体学习。

(5)进一步估量。用更好的估计策略继续选择身体上的两种“长度”,先估计,再测量,并记录结果。

活动2:探索身体上“长度”的奥秘。

(1)比较不同人的同一种“长度”。例如,对所有一拃长的数据进行比较,发现同学们的一拃长不完全相等,但都相差不大,其他的“长度”也都有这样的特点。

(2)比较自己身体上不同的“长度”。例如,一拃长与手掌长差不多,一庹长与身高差不多,一步长总比一脚长要长得多等,这些特点在其他人的身体上也同样存在。

通过寻找自己身体上的“长度”——既要能找到显性的“长度”(如身高、手臂长等),也要能找到隐性的“长度”(如一拃长、一步长等),丰富了学生对“长度”意义的感知。在对自己身体上的“长度”进行估量并对估量的数据进行比较的过程中,学生加深了对米、厘米等长度单位的直观感受。同时,在用标准单位进行估量的活动体验中,规范估量策略,激发度量认知,为后续使用非标准长度单位进行估量提供经验基础,让量感在“长度”这块沃土里落地扎根。

2.非标准估量构建认知,支撑量感自然萌芽

【第2课时】“身体尺大作用”活动内容及分析

活动1:教室里的活动。

(1)估量课桌桌面的长度。启发思考:用身体上哪一个“长度”作尺子比较合适?以一拃长作尺子为例,课桌的长度大约有几拃长?一拃一拃地量一量,并记录数据。

(2)估量教室的长度。启发思考:什么“身体尺”适合测量教室的长度?与同桌合作,用合适的“身体尺”进行估计、测量,并记录数据。

(3)交流与讨论。怎样选择合适的“身体尺”?把长度估准的小秘诀是什么?

活动2:操场上的活动。

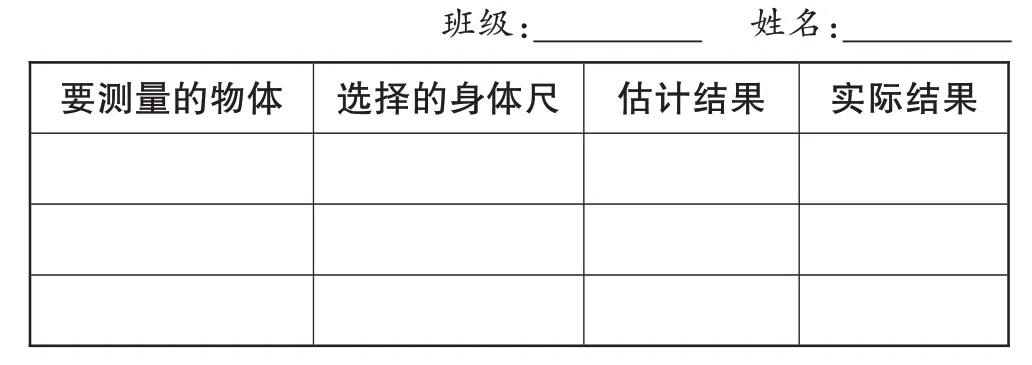

(1)分组估量。小组合作,选择操场上的一个物体或一处场景,发挥“身体尺”的作用,先估后量,并记录数据(见表3)。

表3 “身体尺大作用”活动记录单

(2)交流汇报。将估量过程中的发现或遇到的困难说给同伴们听。

在估量课桌桌面的长度时,教师要求统一使用一拃长作单位,学生在活动中体会并掌握正确的估量策略;在估量教室的长度或宽度时,教师要求学生自主选择合适的“身体尺”,学生在活动交流中体会使用怎样的“身体尺”量更简便、准确,以此提升根据实际情况选择或创造合适单位的能力。有了这样的经验之后,教师将活动范围扩大到操场上,学生结合行走、奔跑、前进跳等体育运动,用更丰富的“身体尺”对更长的距离进行估量。估量体验让体育活动充满数学味,而体育活动扩大了学生体验的空间,更促进学生对“身体尺”的创新应用。在数学与体育相辅相成的活动中,学生进一步积累了利用非标准长度单位进行合理估量的经验,丰富了对度量思想的直观感受,初步构建度量认知,量感在“长度”的土地上自然萌芽。

3.揭秘探究深化认知,赋能量感活力生长

【第3课时】“自然界大揭秘”活动内容及分析

活动:自然界大揭秘。

(1)引导语:人类、动物、植物、山、河、湖、海……都是大自然的一部分。这个周末,带上你的纸和笔到大自然中畅游,继续发挥“身体上的尺子”的作用,来一场长度奥秘的探索之旅吧!

(2)探索建议:选定一个可以量出长度的路段或物体,选择合适的“身体尺”,先估一估,再量一量,最后用你喜欢的方式将这场探索之旅记录下来。

这一课时的活动安排在周末进行,结合本学期的科学课程“做大自然的孩子”,让学生发挥“身体上的尺子”的作用,探索自然界中无处不在的“长度”奥秘,如用一步长作单位估量公园里跑道一周的长度,用一庹长作单位估量村落中一棵古树树干一周的长度,用一拃长作单位估量一只小猫的尾巴长度,等等。完成探究后,学生用趣味绘画、实物黏贴作品、打油诗、小短文等方式进行记录,在没有学科界限的时空里,学生综合运用数学、科学、语文、美术等知识,充满乐趣且出色地完成探究任务。学生对不同“身体尺”的感知愈加清晰,在具体情境下选择合适长度单位进行测量的能力大大提升,并且对具体物体长度的估计也逐步精准起来。正是学科融合下充满无限可能的体验,让量感的生长充满生机且富有张力。

4.主题分享表达认知,助力量感立体发展

【第4课时】“分享会”活动内容及分析

活动1:分享“自然界大揭秘”探索作品。

(1)汇报交流。将探索记录展示给同伴们,并对照自己的作品回顾与分享探索经历,重点说说自己的收获、在估和量的过程中遇到了什么困难以及是如何解决的。

(2)活动评价。对探索过程及结果进行自评、互评。

活动2:分享本主题系列活动的整体收获与总结。

(1)畅所欲言谈收获。

(2)总结,拓展延伸。对长度的估量经验可以迁移应用到重量、面积等领域,激发学生进一步实践的动机。

鼓励学生将“自然界大揭秘”的记录作品分享给同伴们,以小先生的姿态围绕探究对象、探究方法及过程、成功的体验或遇到的困难等方面进行展示与交流。在活动的最后阶段,教师组织学生对本次主题活动做完整性的总结与反思。一方面,大量的估量经验使得学生对度量思想的体会由外向内渗透,并在分享与交流中将这样的感悟清晰、精准地表达出来。另一方面,学生在倾听他人表达的同时又对自我认知进行扩充和丰满,这样数次的表达与倾听,让量感的发展不再片面单一,而结合数学与其他学科的综合性交流能让量感的发展更多维而立体。

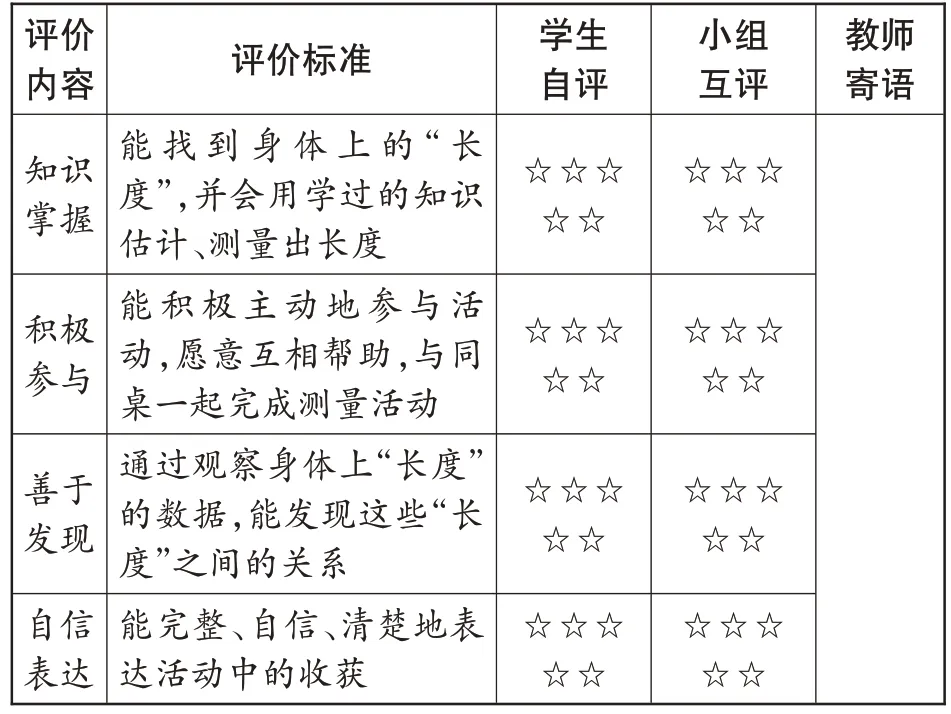

5.多元评价优化认知,夯实量感深层内化

基于跨学科模式,除活动目标、内容、方式与传统数学课程大不相同外,评价也面临巨大变革。为此,“身体上的尺子”主题活动下的四个课时均建立了相对应的主题性学习评价机制(见表4~表7)。依托学科融合、知识统整的大环境,根据量感培养及发展的总体框架,以对该课时目标任务的理解程度、行动方式及效果、心理表现等为评价内容,采用量表评价与寄语评价的方式,在每个课时的任务完成阶段进行学生自评、小组互评、家长评价与教师寄语等,通过面向过程、面向能力、面向综合的跨学科评价,达成清晰的认知诊断并逐步优化,夯实量感的深层内化。

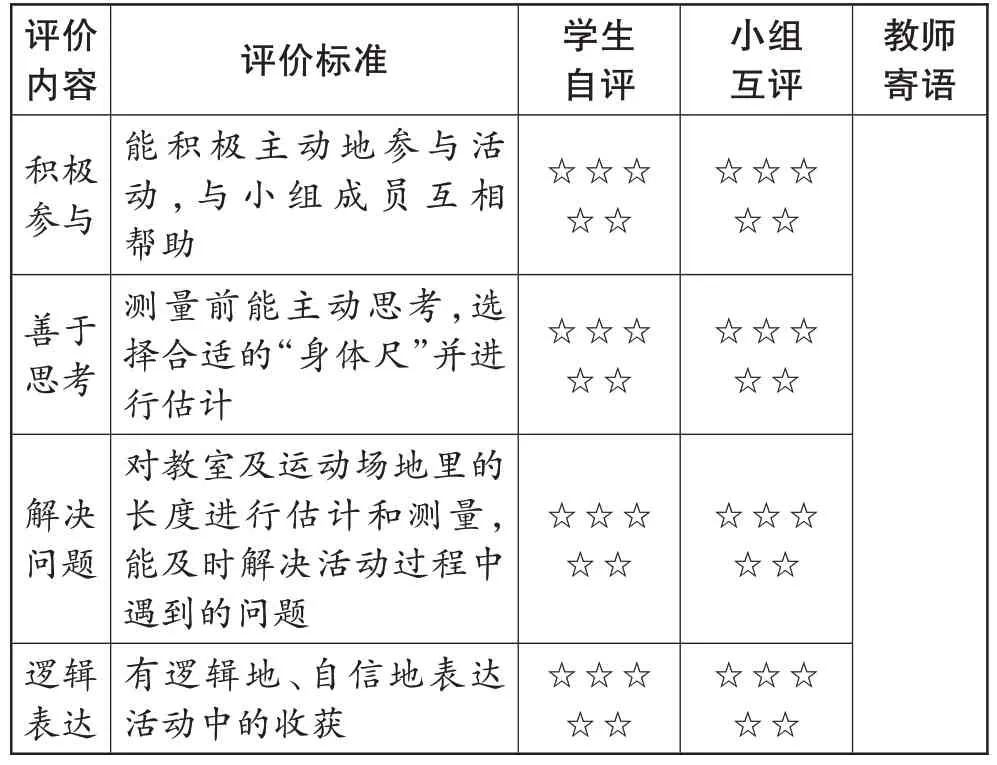

表4 “身体尺大发现”活动评价单

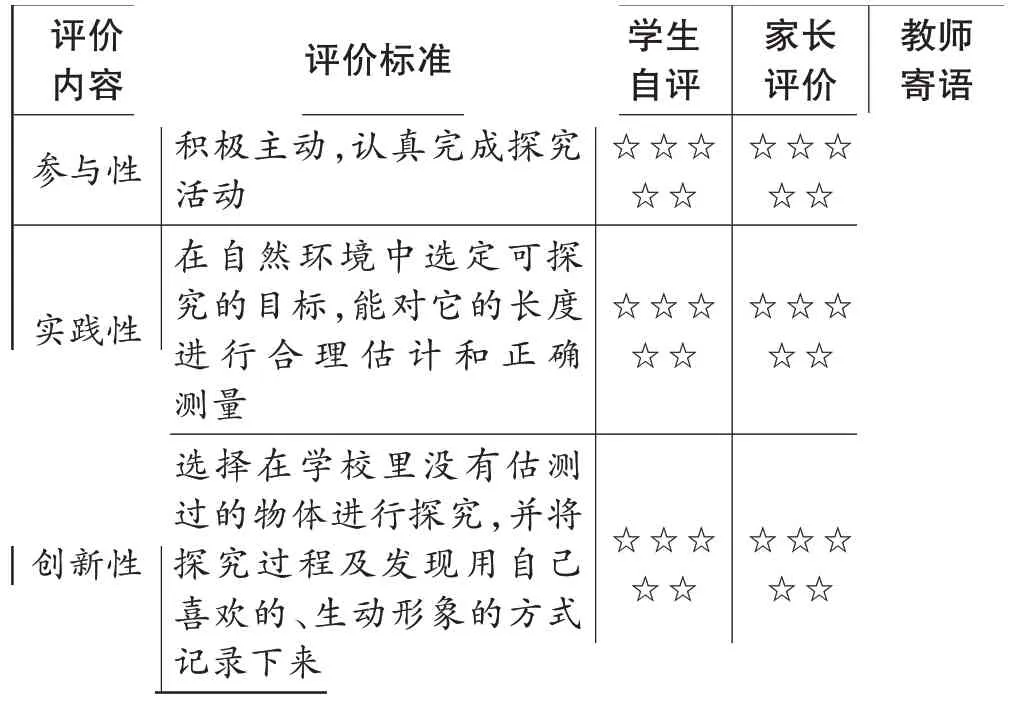

表5 “身体尺大作用”活动评价单

表6 “自然界大揭秘”活动评价单

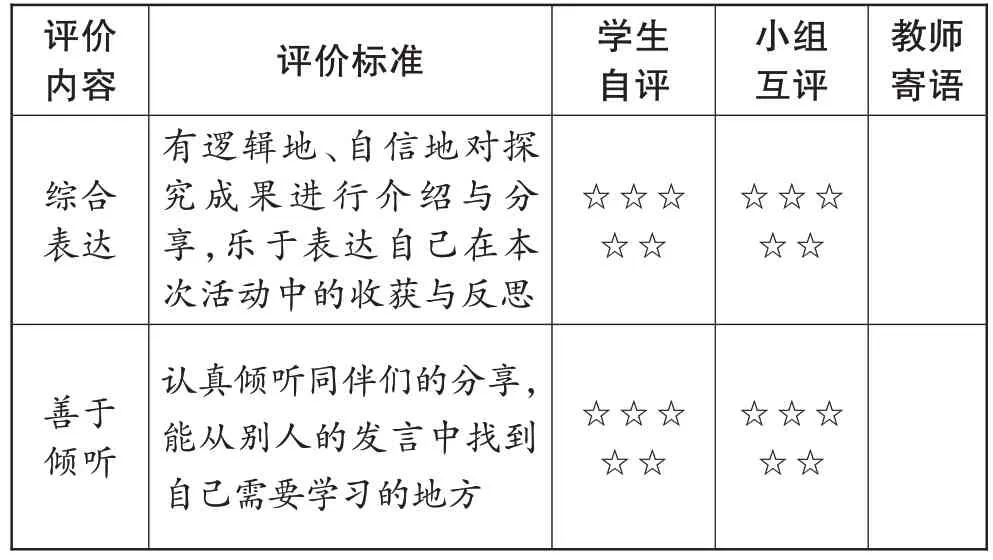

表7 “分享会”活动评价单

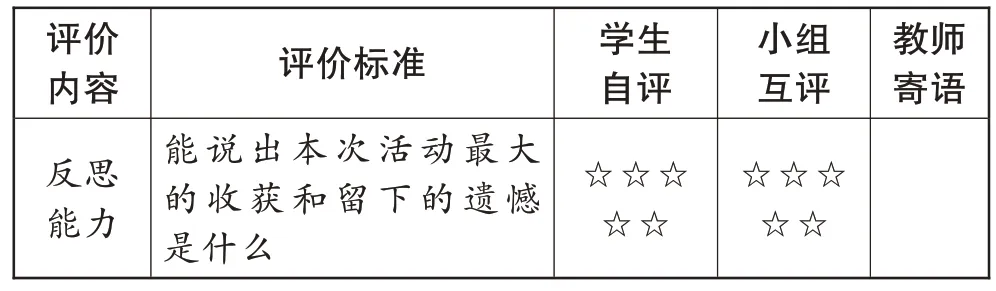

续表

四、总结展望,跨学科主题活动的困惑与蓝图

跨学科模式下的主题活动就如一个集成系统平台,遵循数学学科独有的内在特质及认知方式,围绕“直观感知”“选择”“估计”三个关键词打造培养学生量感的纵向生长路径,同时依据数学和其他学科之间知识与方法的联系进行融合重组,打造培养学生量感的横向关联路径。从活动成效看,这样的集成系统平台无疑是培育学生量感立体生长的高效载体,同时活动中也存在一些不足与困惑。例如,主题活动中的实践环节多以小组合作的形式展开,小组中更有能力的成员会争取优先实践的机会以做出示范,或承担更重要的部分任务以提高小组整体质效,那么,如何保证学习能力薄弱的学生的体验深度?又如,跨学科主题活动是在学科共生下进行的活动,通过各学科的协同效应显著增强学生的学习能力,发展学生量感,但学生不一定能从中获取准确的测量知识与技能,以提高本单元的个人成绩,因此,如何定位当下成绩与未来效益之间的平衡点?对于这些困惑,亟须在跨学科主题活动的持续研究与实施中找寻对策。

作为课程改革的重要举措,跨学科主题活动的实施虽面临巨大挑战,但也展现了广阔的前景。量感的培育应是无止境的,而跨学科主题活动为此绘就了美好的蓝图,如“身体上的尺子”是以长度作为探究对象的活动,而培育量感的“温床”还包括面积、体积、时间、质量等领域。依据本活动获得的经验可知,围绕量感发展在不同学习阶段进行不同领域下的主题活动,以及在第三学段进行多领域综合下的项目化学习,就能形成以量感生长为中心且贯穿整个小学阶段的跨学科活动群。在以后的教学中,笔者愿扎根于培育量感生长的跨学科主题活动研究,使美好蓝图变成生动现实,让跨学科主题活动真正成为引领学生未来发展的动力之源。