纳赛尔的和平努力与以色列的选择(1953~1956年)*

钱 磊 [埃及]穆尼尔·宰亚达

引言

埃以之间早期实现和平的尝试即1953~1956年阿拉伯埃及共和国与以色列国的秘密和平接触。它始于1953年4月4日纳赛尔与联邦德国驻埃及大使冈瑟·帕威克(Günther Pawelke)的秘密会谈,中经1953年8月摩西·夏里特(Moshe Sharett)回应和平和1955年2月的加沙袭击事件,到1956年10月苏伊士运河战争爆发时宣告终结。依据关键事件,这一和平尝试可分为三个阶段,即1953年4月至9月的西德调解阶段(1)又称“帕威克调解阶段”。学界一般使用“帕威克调解”专指这一时期各方调解埃以和平的努力,因为帕威克是纳赛尔联系西方的最重要中间人。以色列学者以赛亚·耶利内克(Yeshayahu A. Jelinek)曾以“埃及所选择的使者(即帕威克)是一位不受以色列欢迎的纳粹主义者”为由,为和谈失败中以色列的责任辩解。但据施万尼茨分析,帕威克虽然参加过二战,却不是纳粹分子。参见Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” Historische Politische Mitteilungen, Vol. 10, No. 1, 2003, S. 155-156。,1953年9月至1955年2月的埃以缓和阶段,以及1955年2月至1956年10月的战前阶段。

学界对1953~1956年埃以和平尝试已有一些研究(2)相关研究参见Elmore Jackson, Middle East Mission: The Story of a Major Bid for Peace in the Time of Nasser and Ben-Gurion, Toronto: George J. McLeod Limited, 1983; Michael B. Oren, “Secret Egypt-Israel Peace Initiatives Prior to the Suez Campaign,” Middle Eastern Studies, Vol. 26, No. 3, 1990, pp. 351-370; Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” Historische Politische Mitteilungen, Vol. 10, No. 1, 2003, S. 151-172; Yeshayahu A. Jelinek,Deutschland und Israel 1945-1965. Ein neurotisches Verhältnis,R. Oldenbourg Verlag, 2004, S. 365-369; David R. Devereaux and Cherry Schrecker, The Formulation of British Defense Policy Towards the Middle East, 1948-56,London: Palgrave Macmillan, 1990; Peter L. Hahn, Caught in the Middle East: US Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1945-1961, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004; James Barr, Lords of the Desert: The Battle Between the United States and Great Britain for Supremacy in the Modern Middle East, New York: Basic Books, 2018; Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67, Manchester: Manchester University Press, 2016。,但主要针对1955~1956年的战前阶段,且过于侧重于英美调解埃以和平之努力——如阿尔法(Alpha)计划、艾登(Eden)计划、伽马(Gamma)计划和贵格会(Quakers)调解(3)阿尔法计划主要由杜勒斯推动,时间为1955年2~3月。其间,英美在伦敦会谈并拟定了阿以边境地图,即“阿尔法地图”。艾登计划开始于1955年11月9日英国首相安东尼·艾登的“市政厅演讲”,艾登呼吁在目前的边界和1947年巴以分治决议的基础上实现阿以和解,并在遣返和赔偿的基础上解决难民问题。纳赛尔表示赞同并承诺分阶段实施艾登计划,但刚刚回归总理职位的本-古里安拒绝了这一倡议。伽马计划于1956年1月开启,执行者是美国前国防部副部长罗伯特·安德森(Robert B. Anderson),该计划大致保留了阿尔法计划的基本原则,但艾森豪威尔增加了筹码,承诺一旦实现和平将给予埃以双方大量经济和军事援助。贵格会调解开启于1955年4月,始于埃及驻华盛顿大使艾哈迈德·侯赛因的请求,由联合国贵格会计划主任埃尔莫·杰克逊(Elmore Jackson)主持,以凸显霸权存在的道义性。但细究埃以和平尝试的全过程,战前阶段只是这次行动的尾声,此时埃以双方对和平均已了无诚意,故相关结论也只能佐证霸权存在的所谓“道义”。另外,一直以来学界对和谈失败原因的阐述中混杂着“以色列别无选择”“纳赛尔假和平”“埃以和平缺乏内外福祉”“霸权力促和平,但埃以抗拒和平”等政治倾向性观点,因此亟需进一步考证和客观分析。

本文从中等强国和国际秩序等级制的视角出发,聚焦于埃以早期和平尝试的起源和高潮阶段(1953~1955年),力图在《以色列外交政策文件集:1948~1961》(DFPI)(4)《以色列外交政策文件集:1948—1961》(Documents on the Foreign Policy of Israel, DFPI),由以色列国家档案馆(Israel State Archives)主持编撰,英文版、希伯来文版各14卷,于1981年至2016年间断续出版。本文主要使用第7卷(1992年出版)、第8卷(1995年出版)、第9卷(2004年出版)和第10卷(2016年出版)。、《联邦德国外交档案文件集》(AAPD)(5)《联邦德国外交档案文件集》(Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, AAPD)由德国当代历史研究所(Institut für Zeitgeschichte)主持编撰,1993年后连续出版。本文主要使用1953年卷(2001年出版)。、《摩西·夏里特日记》(6)自1953年10月奇比亚事件严重破坏埃以和平接触进程开始,摩西·夏里特就执笔录史。1978年后,其子雅科夫·夏里特(Yaakov Sharett)以《争求和平:摩西·夏里特日记》(希伯来文)之名,出版了夏里特的日记。本文使用该日记2019年的英文译本,参见Moshe Sharett, My Struggle for Peace: The Diary of Moshe Sharett, 1953-1956, 3 Volumes, Neil Caplan and Yaakov Sharett, eds., translation from the Hebrew, Bloomington: Indiana University Press, 2019。、《美国对外关系文件》(FRUS)等多方档案交叉互证的基础上,深究这次和平尝试失败的原因。

中等强国(Middle Powers)的概念最早可追溯至16世纪意大利政治思想家乔瓦尼·博特罗(Giovanni Botero)的名著《国家之理由》。博特罗在书中将世界诸国划分为三种类型,即大国(grandissime)、中等强国(mezano)、和小国(piccioli),认为中等强国是“无需他国帮助、仅凭自身力量和权威即可自我矗立的国家”。(7)Giovanni Botero, The Reason of State, Robert Bireley, trans., Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 5.其中,“自我矗立”是中等强国的立身之本,是其区别于一众小国的关键。20世纪以前中等强国的角色一直被忽视,这是因为近代国际秩序奉行强权法则,中等强国只是大国渔猎的对象。(8)Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics,New York: Random House, 1979, p. 72.一战结束后,中等强国概念在国际政治话语系统中兴起,主要代指国际联盟中仅次于常任理事国的非常任理事国,如加拿大、澳大利亚、巴西等。(9)Carsten Holbraad, Middle Powers in International Politics, London: Palgrave Macmillan, 1984, pp. 42-56.二战结束后,随着国际秩序规则的变化,中等强国的数量和地位逐步提升。

对中等强国的概念界定——即中等强国与大国和小国的主要区别,学界意见分为两派:一是规模论及其延伸而来的量化论,其认为领土、经济、科技和军力方面的中等规模国家(Middle-sized States)即为中等强国(10)马宁基于量化方法,依据人口、国土、经济实力、军事力量等指标确定了当下的中等大国序列,包括32个国家。参见马宁:《中等强国的分化与概念重塑》,载《当代亚太》2013年第2期,第137-140页。;二是行为论,其认为一国能否被称为中等强国的最重要因素是其外交行为——即存在某种所谓的中等强国外交,自我约束或被迫自我约束的中等规模国家因其缺乏对地区和国际政治的影响力,故不能算成强国(Powers)。(11)Andrew Fenton Cooper, Richard A. Higgott and Kim R. Nossal, Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order, Vancouver: University of British Columbia Press, 1993, p. 19.因此,行为论更多地关注国家的外交政策行为,而非它的规模。(12)Moch Faisal Karim, “Middle Power, Status-Seeking and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea,” Australian Journal of International Affairs, Vol. 72, No. 4, 2018, pp. 343-363.

本文认为,中等强国在一战前帝国秩序下的逐渐消亡和二战后霸权秩序下的重新兴起表明,中等强国的历史存在同国际秩序的结构和规范变迁息息相关。长久以来,学界对国际秩序结构的认知桎梏于“大国—小国”或“首强国—二等国家”的二等级结构,中等强国的角色常常被忽视。但是,二战后中等强国在组建安全同盟、稳定国际秩序、约束大国行为、贯彻地区雄心、推动全球治理等方面的作用逐渐凸显。因此,显然应当充分评估中等强国在二战后国际秩序结构中的重要角色,即充分考虑“霸权国和大国—中等强国—小国”这一国际秩序三等级结构的可能性。

在战后国际秩序三等级制的背景下,美苏两大霸权国为了竞争国际秩序的领导权,都致力于吸纳对地区局势拥有决定性影响力的中等强国加入本方阵营。故而在地区或全球治理过程中,两国往往给予中等强国以“特殊照顾”,哪怕这种特殊照顾有违国际正义、有损霸权威望。因此,在战后两极格局和霸权等级秩序下,成为中等强国意味着重大的战略利益。霸权等级秩序理念,是理解早期埃以和平失败的一把钥匙。

一、 纳赛尔的和平努力: 动因与意义

1953年4月4日晚,第一任联邦德国驻埃大使冈瑟·帕威克向联邦德国外交部第一政治部主任赫伯特·布兰肯霍恩(Herbert Blankenhorn)汇报了一则秘密消息:“新任命的埃及驻华盛顿大使艾哈迈德·侯赛因(Ahmed Hussein)邀请我到他的家中,以与自由军官委员会最有影响力的成员阿卜杜勒·纳赛尔讨论德国对埃及的经济援助问题……会议几乎专门讨论了与以色列和平的可能性。我被要求谨慎地确定以色列是否倾向于和平谈判、或使和平谈判的前景在适当的时候变得有希望(基于之前的条件)……纳赛尔作为官员委员会中最有影响力但也最激进的成员,迄今一直反对任何与以色列的谅解。他会——而且可以——改变这种态度,但是暂时不能向外透露。”(13)纳赛尔—帕威克会议的确切时间为1953年4月4日下午2点,地点开罗。“Botschafter Pawelke, Kairo, an Ministerialdirektor Blankenhorn,” April 4, 1953, Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (hereafter cited as AAPD),München: R. Oldenbourg Verlag, 2001, S. 313-314, Dok. 112.此即“帕威克调解”的开端。

纳赛尔之所以选择联邦德国作为调解方,是因为这一时期联邦德国与埃及和以色列都保持着较为亲密的关系。联邦德国于1952年9月10日签署了向以色列政府和全球犹太人进行物质赔偿的《卢森堡协议》,一个月后(10月10日)又与埃及建立了正式的外交关系。德以赔偿引起阿拉伯方面的激烈抗议,期间波恩接受了开罗的“以援助换宽容”建议,给予阿拉伯国家大量经济援助(包括援建埃及阿斯旺和叙利亚幼发拉底河大坝的承诺),从而实现了对阿拉伯与以色列的“平衡外交”。(14)Sven Olaf Berggötz, Nahostpolitik in der ra Adenauer: Möglichkeiten und Grenzen: 1949-1963, Droste, 1998, S. 339-340; “Staatssekretär Hallstein an Staatssekretär Westrick, Bundesminis ̄terium für Wirtschaft,” January 29, 1953, AAPD, München: R. Oldenbourg Verlag, 2001, S. 122-124, Dok. 41.冈瑟·帕威克则在此间获得了开罗的“友谊”和“信任”。(15)Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Frieden ̄svermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” S. 155-156.

纳赛尔努力寻求和平的动因是多方面的。首先,在1953年前后,尚未经历接下来三次大战浸染的阿以关系并不决然对立,阿拉伯人与以色列人的社会敌视虽能左右政治,但仍给决策者留以政策空间。相较于20世纪70年代,此时实现阿拉伯国家与以色列的“冷和平”更具可行性。其次,当时埃及对外战略的核心是终结英国殖民统治,为此纳赛尔希望改善埃以关系,以影响美国政策。以色列外交档案记载:“埃及政府充分意识到以色列在美国圈子中的影响力,希望以色列在埃及历史上的这一决定性时期(指英埃苏伊士运河撤军谈判)发挥影响力,加强埃及的要求。”(16)“R. Shiloah [Tel Aviv] to M. Sharett,” May 13, 1953, DFPI,Volume 8, Jerusalem: Israel Government Printer, 1995, pp. 184-185, Doc. 205.最后,1952~1954年间埃及政坛正处于纳赛尔与纳吉布(Muhammad Naguib)“双元领导”的局面,纳吉布坚持反以立场,经常在报纸上发表激进言论指责“以色列从阿拉伯人那里窃取了部分家园”。与之争夺领导地位的纳赛尔则反其道而行之,希望通过缓和埃以关系来拓宽埃及的外交战略空间。(17)“M. Kahany (Geneva) to M. Kidron,” June 8, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 220-221, Doc. 255.

纳赛尔—帕威克会谈开启的埃以早期和平尝试,对阿以冲突与和平的历程有重要意义。

其次,这次接触既是一场顶层外交,也是埃及新政府的一次集体行动。帕威克调解来自纳赛尔的亲自委托,而埃方委托人和知情者囊括了当时和接下来二十年里埃及对外关系的几乎所有决策者。纳赛尔—帕威克会议的参与者包括新上任的埃及驻美大使艾哈迈德·侯赛因、负责英埃谈判的埃及苏丹问题专家萨拉赫·萨利姆(Salah Salim)和埃及巴勒斯坦问题专家马哈茂德·里亚德(Mahmud Riad),他们是当时埃及对外关系最重要三个方向——埃美关系、埃英关系、埃以关系的执行者。时任埃及总统纳吉布和外长马哈茂德·法齐(Mahmoud Fawzi)也是谈判的知情者。(19)“Botschafter Pawelke, Kairo, an Ministerialdirektor Blankenhorn,” S. 313-314, Dok. 112.上述集体行动迫使纳吉布改变对埃以和平的话语立场,1953年6月他通过秘密渠道向以色列作出解释:“纳吉布希望与以色列实现和平,并说他最新的反以色列言论是为了阿拉伯国内的政治需要。他必须向穆斯林兄弟会和其他阿拉伯国家展示埃及与他们一起对抗以色列的立场。”(20)“M. Kahany (Geneva) to M. Kidron,” pp. 220-221, Doc. 255.英美学者一直以来致力于宣传“1955年后英美在促进埃以和平方面的努力和埃以双方的抗拒”,但英美的努力事实上只是这次埃以和平尝试的尾声。所谓“霸权促和平、埃以却抗拒和平”显然并不正确,埃及的和平意愿是“内生的”,而非英美“催生的”。

再次,为加强帕威克调解的说服力,开罗配套重启了多条埃以沟通渠道。法鲁克王朝末期,以色列就曾多次通过“巴黎接触”(21)“巴黎接触”即以色列驻法国大使什缪尔·迪冯(Shmuel Divon)与其“埃及友人”维持的秘密联系。1952年2月27日,埃及议会外交事务委员会主席亚辛·萨拉伊丁(Yasin Sarraj al-Din)在巴黎会见以色列部长莫里斯·菲舍尔(Maurice Fischer),双方讨论了以色列与埃及的关系,此为巴黎接触的开端。1952年8月23日,埃及七月革命的一个月后,什缪尔·迪冯解在巴黎接触了埃及特使阿里·沙维奇(Ali Shawqi),希望其给共和国新领袖纳吉布带去以色列的“和平倡议”,这是第二次巴黎接触。此后,迪冯的“埃及友人”又变为苏伊士运河公司主管、埃及工商业集团成员艾哈迈德·阿布德(Ahmed ‘Abbud)和埃及驻法大使馆新闻专员阿卜杜勒·拉赫曼·萨迪克(Abd el-Rahman Sadiq)。1952年末因德以赔偿的《卢森堡协议》引发新一轮阿拉伯舆论风波,纳吉布对以色列的和平倡议回应消极,该渠道遂被搁置。参见“M. Fischer (Paris) to G. Avner,” February 27, 1952, DFPI,Volume 7, p. 45, Doc. 57; “Introduction,” 1952, DFPI,Volume 7, pp. xx-xxvii; “Sh. Divon (Paris) to M. Sharett,” August 23, 1952, DFPI,Volume 7, pp. 205-206, Doc. 312; “Sh. Bendor (Tel Aviv) to A. Eban (Washington),” August 24, 1952, DFPI,Volume 7, pp. 206-207, Doc. 313; “Sh. Divon (Paris) to M. Comay and R. Shiloah,” August 31, 1952, DFPI, Volume 7, pp. 213-214, Doc. 324。和“阿兹米接触”(22)1952年3月17日,埃及驻联合国人权委员会代表马哈穆德·阿兹米(Mahmud ‘Azmi)在纽约与以色列驻联合国代表吉迪恩·拉斐尔(Gideon Rafael)的会面,是为阿兹米接触的肇始。在这次接触中,阿兹米提到:“以色列对埃及态度改变的所有暗示和报道都过于重视。关键人物是国王(指法鲁克国王),他对以色列的仇恨坚定不移。只要他的观点没有变化,就没有人敢对以色列采取任何步骤。”埃及七月革命废黜了法鲁克国王,埃以接触最大的阻碍被移除。8月14日,阿兹米再次接触什缪尔·迪冯,强调“尽管气氛稍有改善,但时间对以色列与埃及的和解并不有利”,并劝告以色列“现在不要宣布和平意向”。10月29日第三次阿兹米接触时,拉斐尔感觉到“与以前相比,阿兹米对以色列和埃及之间达成协议的前景以及埃及加入地区防卫组织表示了极大的乐观”。1952年末,阿兹米接触同样中断。参见 “G. Rafael (New York) to M. Sharett,” March 17, 1952, DFPI,Volume 7, pp. 53-54, Doc. 70; “A. Eban [Washington] to the United States Division and M. Sharett,” March 31, 1952, DFPI,Volume 7, p. 68, Doc. 84; “United States Division (Tel Aviv) to the Israel Embassy in Washington,” August 14, 1952, DFPI,Volume 7, p. 198, Doc. 298; “G. Rafael (New York) to M. Sharett,” October 29, 1952, DFPI,Volume 7, pp. 275-276, Doc. 412。向埃及发送过或秘密或公开的和平倡议,但多属试探性质。1953年4月4日帕威克调解开启后,埃及主动重启这两条早已搁置的沟通渠道。在巴黎接触方面,1953年5月13日萨迪克再次与迪冯会晤并传达了纳赛尔的口信:“我(纳赛尔)再次承诺,我们对以色列没有侵略意图,我很高兴以色列政府在相互信任的基础上接受了我们的对话。”(23)“R. Shiloah [Tel Aviv] to M. Sharett,” pp. 184-185, Doc. 205; “M. Kahany (Geneva) to M. Kidron,” pp. 220-221, Doc. 255.在阿兹米接触方面,1953年6月8日阿兹米在日内瓦带来了总统纳吉布“希望与以色列实现和平”的新表态。(24)“M. Sharett [Tel Aviv] to Ch. Yahil (Cologne),” August 16, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 283-284, Doc. 341.以色列档案中也明确提到:“以色列获得了多条(关于和平的)信息,或直接或拐弯抹角的。”(25)Ibid.这些行动表明,埃及人的和平意愿是真诚的。

最后,波恩政府成功促成美国政府的干预和施压,从而令各方的和平意愿在华盛顿交汇,并获得“霸权的加持”。4月4日接到冈瑟·帕威克的汇报后,深感重担在肩的联邦德国外交部开始全力接触以色列方面。一方面,当时联邦德国总理阿登纳和以色列外长摩西·夏里特均在美国访问,故外交部紧急通知阿登纳代表团接触以色列方面,以探讨埃以和平的可能性。阿登纳代表团则迅速将信息通报给美国政府,从而促成了美国介入埃以和谈进程,此即“华盛顿行动”。另一方面,德国外交部直接联系了刚刚履职的以色列驻联邦德国购货代表团团长菲利克斯·辛纳尔(Felix Shinnar),希望其直接向国内汇报埃及的和平意愿,此即“科隆行动”(因购货代表团驻地在科隆市)。

综上所述,由纳赛尔—帕威克会谈开启的埃以早期和平接触,是不缺内外福祉的。而且,不同于1949年叙利亚向以色列提出的和平倡议(26)关于1949年叙利亚胡尼斯·扎伊姆政权向以色列提出的和平倡议,参见[英]詹姆斯·巴尔:《瓜分沙洲:英国、法国与塑造中东的斗争》,徐臻译,北京:中国社会科学出版社2018年版,第400页。,和同一时期约旦与以色列就瓜分约旦河西岸的策略性和解(27)关于约旦与以色列的和解,参见 Natan Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57,London and New York: Routledge, 2004, pp. 115-139。,埃及的和平目标在道义上不存在致命缺陷。从后续历史经验来看,埃以和平也是决定阿以冲突与和平的关键维度,是一种关键性和平。正因如此,两国早期和平尝试的无果而终更令人惋惜。本文的目标,则是探究埃以早期和平尝试失败的原因。

二、 直面和平: 本-古里安的抗拒与夏里特的回应

埃以之间实现和平的尝试在1953年经历了从希望到失望、新希望与更多失望的辗转反复。在这期间,本-古里安和摩西·夏里特的政策分歧逐渐扩大,并催动以色列政坛激进派与温和派的分野。

(一) 本-古里安的抗拒

1953年4~7月,在本-古里安主导下,以色列政府对埃以和平秉持一种抗拒的态度,致使帕威克调解的两大行动(“华盛顿行动”和“科隆行动”)均告失败。

首先是“华盛顿行动”的失败,即美国介入和调解的失败。1953年4月6日联邦德国外交部第三部门(国别事务部)主任西奥多·库尔特(Theodor Kordt)即致信阿登纳告知埃及方面的请求,同时请示:“是否回应埃及的请求,是否告知此信息给以色列驻美国大使,以便(埃以)直接接触。”(28)Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” S. 156.4月7~8日,阿登纳先后会晤了美国总统艾森豪威尔和国务卿杜勒斯。联邦德国和美国外交档案中对这两次会谈的记载没有涉及阿以和平问题。(29)参见《联邦德国外交档案文件集》(AAPD)1953年卷第113-115号文件和《美国外交档案文件集》(FRUS)1952-1954年卷七第177-185号文件,即Februar 7-9,1953, AAPD, München: R. Oldenbourg Verlag, 2001, S. 315-331; U.S. Department of State, Foreign relations of the United States (FRUS), 1952-1954. Germany and Austria, 1952-1954, Vol. XII, U.S. Government Printing Office, 2018 (ebook), pp. 424-457。但在以色列外交档案中,可以明显看到“华盛顿渠道”产生的影响。

以色列外交档案显示,4月7日上午艾森豪威尔与阿登纳会晤之后,正在华盛顿访问的以色列外长摩西·夏里特紧急召集以色列在美外交官开会,专门讨论阿以和平问题。会议得出结论:“白宫有一种趋势,认为应该为和平做出让步的是以色列。因此,最好不要为和平太出力,以免受到外界的干预。”(30)“A. Eban’s and M. Sharett’s Addresses at the Meeting of the Israel Embassy Staff in Washington,” April 7, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 142-145, Doc. 158.4月8日,摩西·夏里特和阿巴·埃班直接与杜勒斯和美国助理国务卿亨利·拜罗伊(Henry A. Byroade)进行了对话。在这次会谈中,摩西·夏里特强硬表态:“只有通过武力,美国人才能对以色列实施强制领土变更”,这迫使拜罗伊不得不在晚间会餐时郑重声明“关于领土变更问题,他没有计划,也没有得到美国政府的相关授权。”(31)“A. Eban to the United States Division (Telegram),” April 8, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 145,Doc. 159.

以色列“拒绝开启任何形式的边界谈判”,并非是因为埃及的条件不可接受。后来的传闻曾言“埃及希望得到占以色列领土面积一半以上的内盖夫沙漠”(32)Michael B. Oren, “Secret Egypt-Israel Peace Initiatives Prior to the Suez Campaign,” p. 365.,但这显然不符合事实。埃及的核心诉求是在埃拉特港以北划两个三角形领土分归埃及和约旦,以实现两国的陆上接壤,同时保留以色列本土与埃拉特港的陆上交通,此即“埃约走廊计划”。埃方认为,“失去几平方公里的土地对以色列没有影响,但走廊将恢复阿拉伯人失去的领土连接感”(33)“E. Elath (London) to M. Sharett,” November 25, 1952, DFPI,Volume 7, p. 307, Doc. 468.。埃及的这一条件后来为英美所接受,被列入1955年1~2月的“阿尔法计划”中,并成为战前阶段美英调解埃以和平的“预设谈判条件”。这说明埃及的要求存在一定的合理性和认同基础。而且,夏里特在1953年3月即思考过边界谈判问题:“在遥远的未来,最终可能会以埃拉特的妥协而告终……我不排除这种可能性。”(34)Zaki Shalom, David Ben-Gurion, the State of Israel and the Arab World, 1949-1956, Sussex Academic Press, 2002, p. 91.夏里特执政后,以色列更是抛弃了在边界谈判问题上的不妥协态度。在以色列外交部重拟对阿拉伯政策的巴黎会议(1953年8月25~26日)和耶路撒冷会议(1953年9月7日)上,多数代表支持就边界问题与埃及谈判,并且强调“适当提出以色列的领土主张,以增加谈判优势”。(35)“Consultation in the Ministry of Foreign Affairs [Jerusalem],” September 7, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 304-309, Doc. 365.这表明以色列是可以放弃“领土不可谈判原则”的。

但是,1953年4月时以色列政府仍处于本-古里安的主导下,而他的不妥协态度最终导致美国的介入毫无成效。5月美国国务卿杜勒斯开启的中东之行,对推进埃以和平也没有太大直接作用。在杜勒斯前往中东之前,以色列政府已经定下了基调:“必须重申以色列的观点,即美国在和平进程中的作用是帮助各方团结起来并敦促和平,但不预先确定解决的条件和要素。”(36)“A. Eban (Washington) to the United States Division,” May 5, 1953, DFPI, Vol. 8, pp. 176-177, Doc. 196.这一基调表明,以色列否决了美国在埃以和平问题上的“调停权”。

其次是“科隆行动”的无果而终。4月28日,帕威克接到纳赛尔秘密委托的24天后,德国外交部国别事务部一等参赞库尔特·门泽尔(Kurt Munzel)经布兰肯霍恩允许,接触了以色列驻德购货代表团团长菲利克斯·辛纳尔,告知了埃及人的和平意向。门泽尔提到:“辛纳尔部长首次拜访了我。我利用机会向他透露了驻埃大使帕威克关于埃及政府确切的和平意愿的电报,以及德国参与方的可能估计。辛纳尔对这个提议的第一反应就是4月6日的‘关于以色列问题的决定’电报(第97号电报)(37)这是冈瑟·帕威克就埃以和平问题发往波恩的第二份电报,记载了纳赛尔关于埃方在阿以领土划分问题上的“决定”。该文件未载入《联邦德国外交文件集》(AAPD)1953年卷,但沃尔夫冈·施万尼茨在联邦德国档案馆中发掘了它。参见 Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” S. 158.,完全是个幻想。他声称将联系政府询问对此问题的态度,并告知我过程和结果。”(38)Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” S. 171.

但是直到5月中旬,波恩仍未取得以色列的回应。对此,布兰肯霍恩和西奥多·库尔特不得不再次提醒辛纳尔。(39)Ibid., S. 160.6月11日,阿登纳召见辛纳尔,进一步询问“以色列与阿拉伯人的关系以及和平的前景”。但辛纳尔只给出模棱两可的回复称:“以色列对和平的愿望毋庸置疑,但是必须基于阿拉伯国家的态度、根据局势发展来看待这个问题。”(40)“F. E. Shinnar (Cologne) to M. Sharett,” June 11, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 226-227, Doc. 263.

6月中旬,波恩发言人赫尔曼·福格特(Hermann Voigt)发现辛纳尔仍未给出任何反应。7月2日,纳赛尔再次会见冈瑟·帕威克,其间请求波恩告知自己“以色列人对埃及人最高机密提议”的态度,以便第二次推动和解。(41)“Botschafter Pawelke, Kairo, an das Auswärtige Amt,” Juli 2, 1953, AAPD,München: R. Oldenbourg Verlag, 2001, S. 642, Dok. 207.但在7月中旬,赫尔曼·福格特指出以色列方面至今未发表任何评论,故而无需再做期待。因此,在7月24日帕威克与纳赛尔的会谈中,已没有再讨论埃以和谈问题。(42)Ibid., S. 702-706, Dok. 229.

由此,至1953年7月底,联邦德国和埃及方面都已经确认,两国向以色列发出的和平意向无果而终。7月31日,西奥多·库尔特致外交部国务秘书瓦尔特·哈尔斯坦(Walter Hallstein)的通讯中明确提到:“应该记住,阿卜杜勒·纳赛尔在4月份希望帕威克大使帮助同以色列达成和平协议,但行动已经失败。”(43)Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermitt ̄lung gypten-Israel 1953,” S. 160.

(二) 夏里特的回应

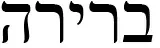

1953年8月,在埃及、联邦德国和美国的耐心耗尽之后,以色列却突然对埃以和平倡议做出回应,着实出人意料。8月16日,刚执掌以色列政权不久的摩西·夏里特突然致信驻科隆代表团副团长哈伊姆·亚希勒(Chaim Yahil)(44)在指示之外,夏里特还向亚希勒发送了一则消息,以解释为何授权亚希勒作为“唯一代表”去接触布兰肯霍恩——因为这是一场政治任务,与德以赔偿这一经济任务无关,而亚希勒则是外交部派驻西德的代表。指示中的言语表明夏里特对辛纳尔的信任感不强,因为后者显然更乐于听从本-古里安的命令。,指示其“会见布兰肯霍恩”,以探查:“(1)埃及致力于同以色列达成一份协议的目的是什么?(2)埃及希望达成和平的谈判或其他途径何时开启?(3)埃及希望用何种方式达成和平?(4)在何种情况下埃及同意达成最终的和平条约?”(45)“M. Sharett [Tel Aviv] to Ch. Yahil (Cologne),” pp. 283-284, Doc. 341.这表明,尽管埃及和联邦德国已经放弃帕威克调解,但以色列重新捡起了它。

特拉维夫就和平倡议做出回应的前置条件,是1953年夏以色列政府的权力交接。1953年是以色列独立建国五周年,因政府财政状况恶化、国民生活水平下降、拟颁布的《国家教育法》引发争议等原因,本-古里安逐渐退出正式职务。1953年夏天本-古里安即以休假的名义远离政治,年底正式提出辞职。1954年1月,夏里特继任总理职位。(46)“Introduction,” 1953, DFPI,Vol. 8, p. xii.而自1953年6月开始,以外长夏里特就开始逐渐接管总理职责。在此之前,夏里特不得不依照本-古里安制定的外交战略行事。在这之后,夏里特主导了以色列的外交方向,不再请示本-古里安。本-古里安与夏里特的权力交接,为埃以和平带来了契机。

1953年8月16日夏里特致亚希勒的电报并非以色列态度转变的孤证。早在7月30日,以色列外交部特殊事务司顾问鲁文·希洛亚就秘密指示以色列驻法大使什缪尔·迪冯与阿卜杜勒·萨迪克再次接触,以传达以色列对埃及近期行为的“认同”,并告知“以色列准备派遣迪冯去埃及进行会谈”的愿望。(47)“R. Shiloah (Jerusalem) to the Israel Embassy in Paris,” July 30, 1953, DFPI, Vol. 8, pp. 265-266, Doc. 319.这种使用多条秘密渠道释放善意的行动表明,以色列的回应也是真诚的。

夏里特改变对埃政策后,几乎立刻就遭到阿以边境冲突的困扰。8月28日,夏里特致信亚希勒的不到两周后,阿里埃勒·沙龙(Ariel Sharon)领导的以色列国防军101部队越过埃以边界,袭击了加沙的贝鲁杰(El-Bureij)难民营,造成30余名平民伤亡。(48)“G. Rafael (Jerusalem) to the Israel Embassy in Paris,” September 4, 1953, DFPI, Vol. 8, pp. 301-302, Doc. 362; Walid Khalidi and Neil Caplan, “The 1953 Qibya Raid Revisited: Excerpts from Moshe Sharett’s Diaries,” Journal of Palestine Studies, 2002, Vol. 31, No. 4, pp. 77-98.9月1日,针对贝鲁杰袭击事件,马哈穆德·阿兹米与迪冯进行了接触,要求以方解释“袭击加沙难民营的动机”,询问这是否反映了以色列“对边界现状的不满”。为此,夏里特不得不与以色列军方进行沟通和施压,同时指示驻法大使迪冯向阿兹米解释:“经混合停战委员会调查,以色列国防军没有参与这一事件。”阿兹米对此表示理解,并承诺回国说服总统纳吉布和外长马哈茂德·法齐,以促成埃以高层直接磋商,并约定在9月10日从开罗返回并带回答复,(49)“G. Rafael (Jerusalem) to the Israel Embassy in Paris,” pp. 301-302, Doc. 362.但这一约定最终没有实现。

为了统一思想并推动埃以高层和谈,摩西·夏里特随即于9月7日在耶路撒冷召开以色列外交事务最高级别讨论会。为了削弱本-古里安的影响,会议被定义为“外交性质”,因而不仅身为前总理的本-古里安未被邀请参加,他的坚定追随者国防部长平查斯·拉冯(Pinchas Lavon)和总参谋长摩西·达扬(Moshe Dayan)也被排除在外。(50)本-古里安对阿拉伯国家的强硬态度,使得以色列内阁中形成一股反对他的政治联盟,也正是这个联盟促成了本-古里安1953年夏天的退隐。但本-古里安在退隐前专门将拉冯、达扬和西蒙·佩雷斯(Shimon Peres)分别安排在国防部长、总参谋长和国防部政治部主任这三个重要职位上,以限制夏里特。参见Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” p. 185。会上决定对以色列周边战略进行适当调整,而推动埃以高层直接谈判则是会议重点。但夏里特也强调:“以色列没有幻想可以迅速获得和平。如果以色列成立仅仅五年之后就达成和平,那将是一个奇迹。”(51)“Consultation in the Ministry of Foreign Affairs [Jerusalem],” pp. 304-309, Doc. 365.另外,会上推翻了本-古里安时期坚持的一系列强硬对阿政策,决定“致力于通过外交谈判解决阿拉伯人经济封锁问题和苏伊士运河封锁问题”“考虑给予巴勒斯坦难民以赔偿金”“致力于说服美国发挥关键中介作用”等。这些政策调整表明,以色列方面已经对埃以会谈有了心理预期,并拟定了大致的让步条件。

夏里特就埃以和平的回应表明,以色列并非别无选择,也不是从未选择过另一条道路,只是那条道路终被抛弃。夏里特就埃以和平做出回应后,埃以高层直接谈判一度接近实现,但终因此起彼伏的边境冲突而被搁置。

三、 滑向深渊: 埃以关系由缓和到冲突

如果说夏里特就埃以和平做出回应是埃以关系缓和的高潮,那么这个高潮无疑是短暂的。高潮过后,夏里特与纳赛尔尽力维持着埃以关系的大体缓和和“斗而不破”。但是三个因素瓦解了双方的努力,即阿以边境冲突、贝特·加利姆号事件和开罗间谍案。其它因素如巴勒斯坦难民安置和回归故乡问题、1953年6月以色列外交部迁入耶路撒冷问题(52)关于以色列外交部迁入耶路撒冷引发的外交争议,参见“Guidelines by the Minister of Foreign Affairs (Tel Aviv),” June 23, 1953, DFPI,Volume 8, pp. 236-238, Doc. 280。等,则在冲突与缓和的反复中退居次要地位。

(一) 埃以高层谈判的搁置

1953年8月28日的贝鲁杰难民营袭击是阿以边境冲突重燃的开始,但夏里特迅速通过外交接触消除了影响。9月10日,阿兹米未能出席与以色列驻日内瓦代表梅纳赫姆·卡哈尼(Menachem Kahany)的会晤。而熟悉阿兹米“习惯”的卡哈尼表示担心,认为阿兹米“可能受到其上级的负面回应,甚至被指示中断与我们的所有联系”。(53)“G. Rafael (Jerusalem) to the Israel Embassy in Paris,” pp. 301-302, Doc. 362.对此,夏里特政府挟“苏伊士运河自由通航问题”反向施压。

9月8日,一艘最终目的地是肯尼亚的船只运载以色列货物从海法前往埃拉特,后在塞得港被扣押。埃方理由是在以色列港口之间运送货物的船只不得通过苏伊士运河。借此机会,顶着美国政府强烈反对的压力,夏里特威胁埃及要将运河自由通航问题提交联合国。这一威胁的实质,是表达以色列介入英埃苏伊士运河撤军谈判的可能性。一旦以色列指责埃及违反《1888伊斯坦布尔公约》,并将运河自由通航问题提交联合国,势必会损害埃及对苏伊士的合法诉求,从而成为英国继续占有和管理苏伊士运河的重要筹码,进而可能逆转埃及的非殖民化进程。

以色列的外交威胁迅速起到效果。9月14日,阿兹米重新恢复了与以色列的接触,代表埃及对“运河自由通航问题提交联合国”表达了担忧。(54)1953年9月8日,一艘运载以色列货物从海法前往埃拉特和肯尼亚的船只在塞得港被扣押,埃及拒绝在以色列港口之间运送货物的船只通过苏伊士运河。夏里特政府决定将运河自由通航问题提交联合国,但美国表示反对。参见“W. Eytan to the Israel Delegation to the United Nations (Telegram)”, September 8, 1953, DFPI,Vol. 8 [Hebrew], pp. 646-647, Doc. 367; “The Israel Embassy in Washington to the United States Division,” September 11, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 310-311,Doc. 368.9月23日以色列欣喜地发现,“开罗方面已做好和谈准备。”(55)“G. Rafael to A. Eban (Telegram)”, September 23, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 323, Doc. 384.埃方拟任命的代表是巴勒斯坦问题专家马哈茂德·里亚德,而以方则选择了驻法大使什缪尔·迪冯。(56)“G. Rafael (Jerusalem) to the Israel Embassy in Paris,” pp. 301-302, Doc. 362.

但是,新一轮的边境冲突令埃以高层会谈被持续搁置。9月中旬,以色列国防军进入加沙的奥贾(‘Auja)非军事区(57)1948~1949 年战争期间,阿拉伯城镇阿什凯隆(Ashkelon)的大多数居民逃往加沙地带。1950年,阿什凯隆吸引了从加沙地带的渗透者,主要目的可能是探亲或寻回曾经的财产。以色列方面指责他们偷窃和走私,遂将该镇的其余阿拉伯人口(约2,000~2,500人)驱逐至加沙地带,少数与以色列合作的居民则被转移到拉姆勒镇。渗透者中包括阿扎兹梅(Azazmeh)贝都因部落的许多成员,他们居住在非军事区中的奥贾。鉴于阿扎兹梅部落骚扰其他贝都因部落并偶尔破坏以色列目标,以色列当局将其视为常年滋扰者。1953年9月,达扬命令将之继续向西驱逐,行动由阿里尔·沙龙指挥的101部队进行。此即奥贾冲突的起因。参见Moshe Sharett, My Struggle for Peace: The Diary of Moshe Sharett, 1953-1956, Volume 1: 1953-1954, p. 246; “A. R. Moore to E. Najar,” September 15, 1953, DFPI,Vol. 8, p. 315,Doc. 374。并摆出长期驻扎的姿态,动摇了埃以停火原则。9月28日,以色列国防军宣称“非军事区是分离部队的措施,但非永久存在的物理边界”(58)“G. Rafael to the Israel Delegation to the United Nations (Telegram),” September 28, 1953, DFPI, Vol. 8 [Hebrew], pp. 702-703, Doc. 397.。9月30日,以色列国防军发言人再次表示:“非军事区是以色列领土不可分割的一部分。”(59)“A. Eban to M. Sharett (Telegram),” September 30, 1953, DFPI,Vol. 8, p. 334, Doc. 401.这一系列动作加剧了埃以紧张关系。

10月8日,阿卜杜勒·萨迪克再次与什缪尔·迪冯接触,带来了纳赛尔“希望以色列认真对待埃以对话”的委婉警告。(60)“Sh. Divon (Paris) to G. Rafael,” October 11, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 346-347, Doc. 415.10月11日,萨迪克又带来纳赛尔进一步表态:“在目前情况下,由于所有努力都旨在解决苏伊士问题,因此无法安排进行基础性对话的会议。解决苏伊士问题后,埃及方面才能将注意力转移到困扰许久的其他问题上,其中以色列居于首位。”(61)Ibid.此表态相当于暂停了埃以高层会谈的计划,但仍留有余地。

在纳赛尔保有余地的同时,以色列激进派的行动导致冲突再次升级。为报复约旦渗透者在雅胡德袭击并杀死1名以色列母亲和她的2个孩子,以色列101部队于10月13日越过边界攻击约旦奇比亚村庄,造成42名约旦平民死亡、15人受伤、41所房屋被炸毁。(62)“Editorial Note: IDF Raid on Qibya,” 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 357-358, Doc. 426.“奇比亚行动”(Qibya Operation)引发了阿拉伯人和世界舆论的热议,并将开罗政府置于内外压力之下。面对压力,开罗政府最终做出撤销埃以高层秘密会谈的决定。1953年11月31日,埃及通过阿兹米接触告知吉迪恩·拉斐尔,“埃及政府曾有机会同意与以色列授权代表举行秘密会议,但奥贾争端,尤其是奇比亚行动,已使这种可能性付出了代价”。(63)“G. Rafael (New York) to W. Eytan,” November 30, 1953, DFPI,Vol. 8, pp. 458-459, Doc. 548.这一表态将埃以高层秘密会谈“判了死刑”。

从贝鲁杰事件到“奇比亚行动”,以色列激进派制造边界冲突倒逼夏里特政府成为常态,其幕后直指退隐于内盖夫的本-古里安。本-古里安与夏里特的政策分歧,也在这一系列的事件中展现得淋漓尽致。

(二) 埃以关系缓和的终结

“奇比亚行动”之后,纳赛尔与夏里特在国际舆论和国内政坛双重压力下,还维持了一定频度的通信。在1954年,纳赛尔与夏里特之间的通信成为埃以关系的稳定剂,也是埃以缓和的标志。但此时,纳赛尔无疑已放弃对埃以和平的“期许”,而夏里特则致力于不使埃以关系滑向深渊。

恰在此时,苏伊士运河自由通航权(以下简称“自由通航权”)问题成为埃以矛盾新的增长点。运河自由通航权一直是以色列政府矢志不渝的外交工作方向。二战之后,英国主要控制着运河的运行,对以色列船只悬挂他国国旗通过运河秉持默许的态度。1952年埃及革命后,自由军官政府致力于埃及的去殖民化,因而强烈要求英军撤出苏伊士运河区,甚至为之放弃对苏丹的主权要求。在美国的压力下,英埃苏伊士撤军谈判不断取得进展,而以色列政府对运河自由通航的担忧与日俱增。在谈判过程中,英国拒绝将以色列的运河自由通航权纳入英埃协议条款(64)“E. Elath (London) to M. Sharett,” September 23, 1953, DFPI,Vol. 8 [Hebrew], pp. 677-679, Doc. 383.,这意味着以色列需要自己去解决问题。1954年1月28日,夏里特政府正式将苏伊士运河和埃拉特海峡自由通航问题提交联合国安理会讨论。2月5日,安理会就此问题公开辩论。3月29日安理会进行表决,苏联否决了该提案,致使以色列的外交努力无功而返。(65)“Editorial Note: Conclusions of Security Council Debate on the Freedom of Navigation in the Suez Canal and the Gulf of Eilat,” March 29, 1954, DFPI,Vol. 9, pp. 126-127, Doc. 139.

1954年7月31日,英埃谈判取得阶段性结果,双方草拟了撤军协议。以色列立刻向英国再次提出运河自由通航纳入英埃协议的主张,但再次遭到英国拒绝。(66)“Summary of a Consultation,” July 31, 1954, DFPI,Vol. 9, pp. 298-299, Doc. 305.对此,以色列激进派随即作出加剧局势的决定,即“货船试探方案”。该方案由以色列驻英大使埃利亚胡·埃拉斯(Eliahu Elath)于1953年9月提出,旨在“派遣一艘悬挂以色列国旗、但装载停战协定允许范围内货物的船只穿过苏伊士运河,迫使埃及人采取行动。如果埃及扣押这艘船,则将运河自由通航问题提交联合国安理会讨论”(67)“E. Elath (London) to M. Sharett,” pp. 321-323, Doc. 383.。1954年8月3日,以色列国防部私下就“货船试探方案”拟定细节。(68)“Consultation,” August 3, 1954, DFPI,Vol. 9, p. 303, Doc. 3109月9日,国防部长拉冯与参谋长达扬私下协商后,决定执行该计划,并选择了停留在埃塞俄比亚马萨瓦港的贝特·加利姆号(Bat Galim),令之于9月14日挂以色列国旗通过苏伊士运河驶往海法。(69)“G. Rafael (Jerusalem) to A. Eban (London),” September 10, 1954, DFPI,Vol. 9, p. 345,Doc. 354.事后调查发现,总理摩西·夏里特对拉冯和达扬的密谋完全不知情。(70)事后摩西·夏里特专门成立了对贝特·加奈姆事件的调查委员会。在该委员会成立前(1955年1月2日),艾希科尔、拉冯和达扬曾找到夏里特。艾希科尔希望与夏里特私下谈谈,以取消调查委员会,并认为“后果将是最灾难性的”。夏里特则认为“不得不提请注意军事指挥机制的缺陷和对其的政治控制”。参见Moshe Sharett, My Struggle For Peace: The Diary of Moshe Sharett, 1953-1956, Volume 2: 1954-1955, pp. 562-564。埃及一如预期地扣留了贝特·加利姆号,而以色列政府则在10月12日将苏伊士自由通航提交安理会讨论。(71)“Editorial Note: Debate in the Security Council on the Egyptian Restrictions on the Freedom of Navigation in the Suez Canal and on the Detention of the Bat Galim Vessel,” October 14, 1954, DFPI,Vol. 9, p. 404, Doc. 412.

贝特·加利姆号事件标志着以色列对埃及非殖民化进程的正式干涉,因而加剧了埃以冲突。它同时导致纳赛尔对夏里特掌控以色列政坛的能力失去信心,埃以缓和也因此失去了顶层的推动力。几乎同时发生的开罗间谍案,则成为压垮埃以缓和的最后一根稻草。

早在1951年,以色列国防部情报部门就在埃及建立了一个秘密网络,驻点分别在开罗和亚历山大,由犹太复国主义青年运动的成员组成。1954年7月,处于休眠状态的间谍网络被秘密唤醒,犹太青年先后在开罗和亚历山大的邮政信箱、图书馆等处投放燃烧弹。7月23日针对开罗和亚历山大英国人电影院的袭击行动,因燃烧弹提前自燃而失败,随后11名袭击者被捕。以方在事后追责时发现,以色列国防部长拉冯和情报部门长官本雅明·吉夫利(Binyamin Givli)负有主要责任,总理兼外交部长摩西·夏里特和国防部负责外交事务的相关人员对此次行动均不知情。(72)“Editorial Note: Arrest of the Members of the Secret Israeli Network in Egypt and the Intervention of the Ministry of Foreign Affairs to Prevent Harsh Sentences in the Trial,” October 14, 1954, DFPI,Vol. 9, p. 409, Doc. 418.

开罗间谍案造成的损害几乎可以忽略不计,但却处于英埃谈判的关键时期,因而引发开罗和伦敦方面的疑虑,以至夏里特不得不全力纾解舆论和外交压力。这种压力在1954年10月19日英埃苏伊士撤军协议正式签署后达到顶峰。纳赛尔渐趋强硬的态度,迫使夏里特不得不以极低的姿态推进两人间的通信。世界犹太人大会英国分部执行委员会成员、英国议员莫里斯·奥尔巴赫(Maurice Orbach)是最主要的中间人。11月30日,夏里特与奥尔巴赫会面,希望后者帮助说服纳赛尔“不对以色列间谍做出死刑判决”,以免断送埃以缓和。(73)“A. L. Easterman and N. Barou (London) to M. Sharett,” November 30, 1954, DFPI,Vol. 9, pp. 498-499, Doc. 510.12月22日,纳赛尔也曾向奥尔巴赫承诺:“自己将竭尽全力确保不会有煽动性的判决。”(74)“G. Rafael (London) to the Ministry of Foreign Affairs,” December 22, 1954, DFPI,Vol. 9, pp. 542-543, Doc. 562.但在1955年1月31日,两名落网间谍摩西·马尔祖克(Moshe Marzouk)和什米尔·阿扎尔(Shmuel Azar)仍被开罗地方法院判处绞刑。

领导人私人通信中的低姿态未能获得纳赛尔的认真对待,似乎佐证了本-古里安强硬战略的合理性,而这带给夏里特以巨大的幻灭感,并体现在夏里特的日记中。(75)Moshe Sharett, My Struggle for Peace: The Diary of Moshe Sharett, 1953-1956, Volume 2: 1954-1955, pp. 561-564.与此同时,以色列的一些温和派也因之信念动摇。亲自前往伦敦邀请奥尔巴赫调解埃以矛盾的吉迪恩·拉斐尔,就曾满怀悲怆地指出:“这(死刑判决)是一种痛,使努力平息局势并增进(埃以)关系之人倍感失望。这个判决显示出埃及也是不可信任的。显然,人们不能在失望和绝望中改变政策,但即使我们结束一个章节,也不能马上烧掉整本书。谁知道何时何景我们需要再打开它?”(76)“G. Rafael to R. Shiloah,” February 1, 1955, DFPI,Volume 10 [Hebrew], pp. 83-85, Doc. 60.

死刑判决带来的幻灭感促成了摩西·夏里特的自我放逐,致使以色列政坛权力结构发生调整,强硬派本-古里安重返政坛,夏里特与纳赛尔之间的通信则宣告终结。1955年2月2日,因御下不严而对间谍案负有责任的国防部长拉冯宣布辞职,同一天夏里特与果尔达·梅厄前往拜访赋闲的本-古里安。因此也有学者认为,“拉冯以自己的政治生命为代价,击败了夏里特,迎回了本-古里安”。(77)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” p. 187.2月18日,拉冯的辞职被接受,本-古里安则成为新的以色列国防部长。十天之后的2月28日,以色列国防军越过埃以停火线袭击了加沙地区的埃及陆军司令部,打死38名埃及士兵和平民。(78)以色列内阁会议记录显示,本-古里安和夏里特对加沙行动有截然不同的态度。本-古里安强调以色列对最强大的阿拉伯国家(埃及)展示军事优势的重要性,以及加沙行动在增强以色列公众和军队的信心方面的积极价值。内阁成员大多对本-古里安的强硬态度表示赞同,摩西·夏里特不得不批准了加沙袭击,但袭击规模超出了他的想象。参见Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” pp. 187-188。

加沙事件既是埃及共和国走向扩军备战的起点,也是埃以关系走向对立、对抗的转折点,它为1953~1955年埃以早期和平接触画上了事实上的“句号”。加沙事件之后,尽管埃及方面还通过美国贵格会接触以色列,但此时埃以双方的接触是既无诚意、也无行动,看上去更像是一种战术欺骗。(79)关于贵格会调解埃以和平的过程,参见 Elmore Jackson, Middle East Mission: The Story of a Major Bid for Peace in the Time of Nasser and Ben-Gurion。美国和英国对推动埃以和解也失去了动力。时任英国驻以色列大使甚至批评道:“犹太人2500年历史酝酿的情结使以色列国患有精神病,如果不解决这一问题,以色列很可能自取灭亡。”(80)“Mr. Nicholls to Sir Anthony Eden,” March 10, FO 492/9/VR 1092/78; “Jack Nicholls to Shuckburgh,” March 8, 1955, FO 371/7715/VR 1051/ 86; “Shuckburgh to Nichols,” March 25, 1955, FO 371/7715/VR 1051/86; Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67, p. 56。

加沙袭击事件两个月后,纳赛尔在万隆会议上接触了周恩来,从而与苏联取得联系。9月,苏联通过捷克斯洛伐克与埃及签订武器交易协议。(81)刘竞、张世智、朱莉:《苏联中东关系史》,北京:中国社会科学出版社1987年版,第147页。苏埃武器贸易导致美埃关系迅速趋冷,而中东局势也演变成苏联—埃及联盟与美国—以色列联盟对抗的格局。

纵观埃以早期和平尝试的第二阶段(埃以缓和阶段),在摩西·夏里特追求和平之时,以色列激进派制造了一系列反向激化埃以矛盾的事件。这些事件背后,都有本-古里安及其追随者(拉冯、达扬和沙龙)的身影。这意味着本-古里安与夏里特的政见之争已经演化为不可共存的战略矛盾,而本-古里安及其追随者则致力于运用一切手段限制、反对和破坏夏里特的政策。而曾任英国外交大臣并亲涉英埃谈判的安东尼·纳丁(Anthony Eden)则批评本-古里安唆使间谍袭击开罗和亚历山大是一个“笨拙的举动”。(82)[英]安东尼·纳丁:《纳赛尔》,范语译,上海人民出版社1976年版,第139-140页。

四、 以色列的选择: 本国强大而非被“承认”

1955年11月,本-古里安重新成为以色列总理,在他的挽留下夏里特继续担任外交部长,但两人对以色列国家未来方向的分歧已根深蒂固。1956年6月18日,第二次中东战争爆发的四个月前,夏里特宣布辞职以抗议本-古里安的好战政策。9年之后,1965年2月召开的以色列工党第十届大会上,在列维·艾希科尔、果尔达·梅厄等人的瞩目下,轮椅上的夏里特发起了对本-古里安最后一次重大政治攻击。在夏里特演讲的影响下,与会代表投票反对本-古里安,致使后者黯然离开工党。5个月后夏里特逝世,而本-古里安则与摩西·达扬、西蒙·佩雷斯组建了一个反对党——以色列工人党(Israel Workers’ Party),但规模很小,无法形成影响力。(83)Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, New York: Oxford University Press, 1996, pp. 4-5.1973年,本-古里安逝世。

以色列新史学代表人物阿维·施莱姆(Avi Shlaim)曾认为,本-古里安顽固坚持强硬政策,对和平不屑一顾,致力于通过战争迫使阿拉伯人接受以色列的存在和国家主权,这是埃以和平接触失败的根本原因。(84)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” pp. 180-201.同样的逻辑,还有一派学者认为以本-古里安为代表的以色列国家领导人存在“决策非理性”。这些将本-古里安激进战略全盘否定的看法,本文并不完全认同。

夏里特和本-古里安的政策分歧,归根到底是对以色列国家利益和地区地位的追求不同。夏里特抱有以色列成为“正常国家”的朴素愿望,希望通过埃以和平来实现阿拉伯人对以色列的“承认”。而这种“承认”的最大障碍是以色列对巴勒斯坦国领地的无认可占领,因此边界谈判势在必行,而以色列不能在该问题上过于咄咄逼人。

但本-古里安却有不同看法,他将“利益”置于以色列对外战略的核心位置。1952年10月,为应对埃及七月革命带来的中东地缘政治新变化,以色列召开周边政策和外交战略制定会议,会上本-古里安着重强调:“以色列政策的优先事项顺序:第一是以色列的利益,第二是与美国犹太人的关系,以及与美国政府的关系,第三才是与阿拉伯人的和平。”(85)“Political Consultation. (Tel Aviv),” October 19, 1952, DFPI,Vol. 7, pp. 262-265, Doc. 395.沙巴泰·特维斯(Shabtai Teveth)研究本-古里安执政历程时也发现,对以色列国家利益的坚定追求是本-古里安对外战略的逻辑出发点。(86)Shabtai Teveth, Ben-Gurion and the Palestinian Arabs: From Peace to War, Oxford: Oxford University Press, 1985, pp. 197-201.在本-古里安眼中,纳粹大屠杀记忆和美以同盟关系已确保了以色列的安全,而以色列的利益则需要自己去争取,因为美国不会时刻照顾以色列的特殊需求。因此,“自力更生”是以色列国家强大的必由之路,而“和平”则需为以色列的“强大”让步。这种对强大和自力更生的追求,最终将以色列导向一条地区中等强国之路。而本-古里安的最终目标,就是实现以色列在英美中东秩序安排中的核心位置。

以色列在英美中东秩序安排中的地位,与英美中东霸权转移进程密切相关。英美中东霸权转移大致分为四个阶段:英美霸权争夺期(1945~1948年)、英美协调期(1948~1952年)、英美霸权转移期(1952~1956年)、英美权力交接期(1956年后)。(87)关于英美中东霸权转移的时间、过程和分期,参见Ritchie Ovendale, Britain, the United States, and the Transfer of Power in the Middle East, 1945-1962, London: Leicester University Press, 1996; Tore Petersen, The Middle East Between the Great Powers: Anglo-American Conflict and Cooperation, 1952-1957, London: Macmillan Press and New York: St. Martin’s Press, 2000。

二战结束时,美国曾一度试图取代英国在中东秩序建构中的角色,但冷战的爆发迅速终结了这种尝试。1947年9月,英国外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)提议英美审查各自在中东的立场以形成“共同政策”和“共同责任”,10月两国达成“五角大楼共识”。此后美国极力配合英国的中东政策,中东由此进入了“英主美辅”的混合霸权时期(1948~1952年)。(88)David R. Devereaux and Cherry Schrecker, The Formulation of British Defense Policy Towards the Middle East, 1948-56,pp. 13-14.1952年埃及转向美国的行为,极大地动摇了英国的权威,并刺激了美国中东政策的雄心。艾森豪威尔政府随即放弃了对英国中东政策的全力支持,转而绘制自己的中东秩序路线图:“首先解决苏丹问题(结束英国和埃及对苏丹的共管);其次是英国从苏伊士运河区撤军;第三是组建中东条约组织(取代英国的中东司令部计划),第四实现埃以和平。”(89)Wolfgang G. Schwanitz, “Adenauer’s Botschafter in Kairo: Die geheime Friedensvermit ̄tlung gypten-Israel 1953,” S. 157-158.1956年第二次中东战争爆发后,艾森豪威尔政府强迫英法撤军,从而终结了英国中东霸权。

以1947年英美“五角大楼共识”为分野,以色列在英美中东秩序架构中的地位是截然不同的。犹太人曾是英国殖民巴勒斯坦的战略伙伴,但因二战中拉拢阿拉伯人的需要,英国与犹太人在巴勒斯坦未来命运问题上分歧严重。以1946年大卫王酒店爆炸案为分界线,英犹关系呈现断崖式下跌。

在美英权力争夺期(1945~1947年),出于争夺中东地区影响力和领导权的需要,美国将犹太人视为重要的楔子,因而给予“特殊对待”。而华盛顿的支持,则是犹太人在巴以分治方案中获得重大利益的关键原因,也是以色列在独立战争中得以保存的重要助力之一。(90)关于美国对以色列建国的支持政策,参见Peter L. Hahn, Caught in the Middle East: U.S.Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1945-1961, pp. 62-63; James Barr, Lords of the Desert: The Battle Between the United States and Great Britain for Supremacy in the Modern Middle East, pp. 100-105。

在英美协调期(1948~1952年),华盛顿支持伦敦重构中东秩序,而以色列在其中的角色地位呈下降趋势。一方面,1948年开始,英国在美国的支持下推进“中东集体安全战略”,具体形式即为“中东司令部”。1949~1950年时,英国的理想安排是“英国、阿拉伯联盟国家、以色列、土耳其、伊朗以及可能的希腊签署一项全面协定,而埃及将提供基础设施(苏伊士)”;但到1951年上半年,由于阿拉伯国家的反对,筹建的“中东司令部”中已经没有以色列的位置。(91)David R. Devereux, The Formulation of British Defense Policy Towards the Middle East, 1948-1956, Palgrave Macmillan, 1990, pp. 46-55.另一方面,自1949年起,英国外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)不断要求美国对以色列政策与英国保持一致,而伦敦的态度明显偏向阿拉伯国家。美国为冷战大局不得不支持英国的主张,为此拒绝加强美以间单独协调。1951年5月本-古里安对美国进行私人访问时,曾向美国政府询问美以战略合作的可能性,但没有收到任何建设性的回应。(92)Natan Aridan, Britain, Israel and Anglo-Jewry 1949-57, pp. 55, 59-60, 97, 99.

进入英美霸权转移期(1952~1956年)后,以色列的地位更是直线下降。埃及转向美国令华盛顿欣喜若狂,艾森豪威尔政府全力拉拢埃及这一极具潜力的中等强国,以增强美国对中东秩序的影响力和领导权。为此,美国一方面在英埃苏伊士谈判中对伦敦施压,一方面又在其它许多地区问题上“听取”埃及的意见。其间,以色列人发现只有自己是个“受冷落者”。(93)“Consultations at the Ministry of Foreign Affairs,” August 20, 1954, DFPI, Vol. 9, pp. 324-325, Doc. 334; Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67,pp. 56-57.美国希望在阿以冲突和和平问题上,由以色列首先让步,而不是相反。总统艾森豪威尔曾告诉犹太游说者阿巴·希勒尔·西尔弗(Abba Hillel Silver):“没有任何办法让以色列比阿拉伯人享有优先权。”(94)Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67, pp. 49-50.美国驻安曼大使馆也宣称:“只有以色列做出让步,和平谈判才有可能。以色列必须使耶路撒冷国际化,承认阿拉伯难民的返回权并进行赔偿,调整阿以边界,否则将鼓励共产主义的传播。而这将损害美国的利益。”(95)Ibid., pp. 50-51.

对以色列的诉求——如苏伊士和蒂朗海峡的自由通航权,美国则不置可否。以色列曾多次向英国提出将自由通航权纳入英埃苏伊士撤军谈判进程,伦敦置若罔闻,华盛顿也保持沉默。美国甚至反对以色列将运河通航权问题提交联合国讨论,以免影响英埃苏伊士撤军谈判进程。这些都使本-古里安确信,只有成为如埃及一样的“重要国家”,以色列的特殊利益才能获得“理解”,它的地区角色才不会“可有可无”。

为了实现以色列的“强大”,本-古里安为以色列量身制定了一系列强硬政策,包括坚定发展核武器(96)本-古里安、恩斯特·大卫·伯格曼(Ernst David Bergmann)和西蒙·佩雷斯三人对以色列原子政策发挥了决定性作用。其中,本-古里安是政策制定者,伯格曼教授是科研领头人,佩雷斯则负责后勤支持和事务性协调。1948年以色列科学家在内格夫沙漠中发现含有0.01%天然铀的沉积物,为以色列核计划解决了最关键的原料问题。1952年6月,本-古里安设立了以色列原子能委员会——“最高部门”(the Roof Department),由伯格曼领导。1956年英法以密谋入侵埃及的《塞夫勒协议》中,法国以援助以色列一座核反应堆为条件,换取了以色列主动出兵西奈挑起战争。战后法国选择兑现承诺,于1957年10月同以色列签署《迪莫纳协定》,为以色列援建迪莫纳反应堆(Dimona)。相关内容参见 Binyamin Pinkus and Moshe Tlamim, “Atomic Power to Israel’s Rescue: French-Israeli Nuclear Cooperation, 1949-1957,”Israel Studies, Vol. 7, No. 1, 2002, pp. 104-138。、通过一切渠道加强以色列军备(尤其是推动与法国的军备交易(97)Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67,pp. 61-62.)、对阿拉伯国家(尤其是埃及)军备增强全力限制(98)安东尼·纳丁:《纳赛尔》,第73-74页;“Summary of a Consultation,” July 31, 1954, DFPI,Volume 9, Hamakor Press, 2004, pp. 298-299, Doc. 305.、强力报复边境渗透事件(99)“Political Consultation. (Tel Aviv),” pp. 262-265, Doc. 395.、在领土问题上绝不妥协(100)Zaki Shalom, David Ben-Gurion, the State of Israel and the Arab World, 1949-1956,Sussex Academic Press, 2002, p. 91.、坚定追求以色列船只在苏伊士运河和蒂朗海峡的自由通航权等。

为了给这一强硬政策提供社会动力,本-古里安执着地宣称:“阿拉伯人与以色列人的对立是无可避免的,两者的利益也是此消彼长的,而以色列领导人的首要义务就是维护以色列国家的利益。”(101)Shabtai Teveth, Ben-Gurion and the Palestinian Arabs: From Peace to War,pp. 197-201.这也是“自力更生”“以色列只能依靠自己”等口号在以色列社会中不断被强调的根源。因此,和平从来不是本-古里安首先追求的目标,它甚至可能削弱本-古里安强硬政策的社会基础。

本-古里安强硬外交政策的终极目标,是使以色列成为美国中东霸权的“关键支柱”。他曾在1952年向刚刚上任的艾森豪威尔提出“以色列可以训练25万军队,并成为西方力量的一个中心”,但后者认为“尽管以色列是一个充满活力的进步国家,但只有140万居民的它无法在中东区域防御中发挥作用”。(102)Joseph Heller, The United States, the Soviet Union and the Arab-Israeli Conflict, 1948-67, pp. 47-48.在美国政府心中,承担关键支柱角色的理想国家是阿拉伯国家的领导者埃及。对美国而言,只有埃及被最终证明“完全不可依赖”之后,才会考虑以色列。1962年纳赛尔武装介入也门战争、武力挑战中东秩序后,美埃关系逐渐恶化,华盛顿遂开始调整对埃及和以色列的战略态度。(103)关于1964年美国对埃及政策的调整,参见田宗会:《美国对埃及政策研究:1953-1973》,东北师范大学世界史专业博士学位论文,2016年5月,第91页。之后,美国甚至为以色列先发制人入侵埃及的1967年战争“开了绿灯”。(104)[美]威廉·匡特:《中东和平进程:1967年以来的美国外交和阿以冲突》,饶淑、郭素琴、夏慧芳译,上海:华东师范大学出版社2009年版,第44页。1967年战争的胜利,则彻底奠定了以色列在中东地区不可忽视的地位。由此,本-古里安为以色列设计的中等强国之路才最终走通。

五、 结语

1953~1956年埃以和平尝试的失败表明,领导人对国家利益、国际冲突和全球秩序规范的感知,以及由此激发的不同战略选择,很可能会对世界和平与稳定起到重要影响。纳赛尔、本-古里安和夏里特一同生活在第二次世界大战的阴影下,但对中东和平与阿以关系的未来却态度迥异,三人的关系也令人回味。本-古里安及其追随者认为,夏里特寻求和平“是一种激进的外交策略,不仅天真,而且危险”。(105)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” pp. 186-187.夏里特则对本-古里安的强硬外交政策和独断专行充满愤懑,奇比亚事件后他在日记中写道:“这件事终将导致某一天的辞职。”(106)Moshe Sharett, My Struggle for Peace:The Diary of Moshe Sharett, 1953-1956,Volume 1: 1953-1954, p. 58.纳赛尔则对夏里特惺惺相惜,他在埃以缓和难以为继时发送给后者一封简短的、未签名的便条,感谢“夏里特对埃及和平行动的回应”,并希望“以色列保有对和平的同样热情”。(107)Michael B. Oren, “Secret Egypt-Israel Peace Initiatives Prior to the Suez Campaign,” p. 356.

政界和学界对三人的评价也存在分化。以色列政坛常常引用“纳赛尔假和平、真备战”的说法,一些学者也认同这种观点。(108)Michael B. Oren, “Secret Egypt-Israel Peace Initiatives Prior to the Suez Campaign,” p. 365.但现在越来越多的学者认识到纳赛尔在阿以冲突中的“另一面”。迈克尔·沙诺夫(Michael Sharnoff)在研究1967年战争后的“纳赛尔和平”时肯定了纳赛尔对埃以和平的真诚态度,但也强调“纳赛尔害怕公开提出这个问题”。(109)Michael Sharnoff, Nasser’s Peace:Egypt’s Response to the 1967 War with Israel, New York: Transaction Publishers, 2017, p. 1.贵格会的埃尔莫·杰克逊则认为:“贝京总理和以色列人民非常需要认识到的是,从纳赛尔到萨达特再到穆巴拉克,过去30年里(指1953~1983年)埃及的政策实际上比原先假象的更具连续性。”(110)Elmore Jackson, Middle East Mission: The Story of a Major Bid for Peace in the Time of Nasser and Ben-Gurion, p. 11.

对摩西·夏里特,以色列政坛和舆论中曾视他为“绥靖”和“怯弱”的代名词,(111)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” pp. 180-181.但现在越来越多的学者对之钦佩、为之惋惜。加布里埃尔·谢弗(Gabriel Sheffer)专门为夏里特做传并题名《一个政治温和派的传记》,文中写道:“虽然在国内外均被遗忘,但夏里特是伊休夫(Yishuv)时期和以色列第一个十年最高尚、最率真、最温和的领导者之一。”(112)Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, p. 1.尼尔·卡普兰(Neil Caplan)整理和英译夏里特日记后,干脆将之冠名以《争求和平》,可见他对夏里特的推崇。阿维·施莱姆则为夏里特辩护:“夏里特并没有幻想一次行动即可带来和平,但他为以色列提供了另一种选择。”(113)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” p. 201

本-古里安的政策和观念在很长一段时间是以色列政坛的主流话语,他本人则被认为是“坚定而积极进取的领导者,遇到风险和困难也毫不畏惧”(114)Ibid., p. 181.。但在1965年工党大会上,当夏里特坐着轮椅进入会场时,包括艾希科尔、梅厄在内的与会代表响起雷鸣般的掌声。会上,夏里特激烈指责本-古里安,导致本-古里安黯然离开工党,随后新建的以色列工人党也应者寥寥。据此加布里埃尔·谢弗认为,以色列政界对本-古里安的政策早有反思,并且这种反思对以色列温和派的壮大和后续的埃以和平产生了重要影响。(115)Gabriel Sheffer, Moshe Sharett:Biography of a Political Moderate, pp. 3-5.阿维·施莱姆则认为“1956年战争不是阿拉伯战略的产物,而是以色列战略的产物”,以此强调本-古里安在阿以早期冲突中的责任。(116)Avi Shlaim, “Conflicting Approaches to Israel’s Relations with the Arabs: Ben Gurion and Sharett, 1953-1956,” p. 201.而“错过的和平”与“本-古里安的责任”之类话语的兴起,使得本-古里安以色列与犹太复国主义研究所高级研究员扎基·沙洛姆(Zaki Shalom)不得不专门著书,以为本-古里安辩护。(117)Zaki Shalom, David Ben-Gurion, the State of Israel and the Arab World, 1949-1956, pp. 177-191.

从现实主义的视角出发,本-古里安为以色列所作的战略选择无可厚非,但它却揭示了霸权秩序等级制的结构性弊端。自由主义霸权秩序的提倡者约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)认为:“像帝国秩序那样,自由主义霸权秩序是一种等级性的秩序形式,但与帝国相对的是,它包含了自由主义的特征。较弱的二等国家在形式上是拥有主权的,对它们的控制程度和控制方式也较为松散,且不那么正式。”(118)[美]约翰·伊肯伯里:《自由主义利维坦:美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,赵明昊译,上海:上海人民出版社2013年版,第56页。在更早的《胜利之后》一书中,伊肯伯里也对国际等级制抱肯定态度:“正因为参与战后安排的国家彼此间并不平等,所以它们才有更强的动机来达成协议。”(119)[美]约翰·伊肯伯里:《胜利之后:战后制度、战略约束与秩序重建(修订版)》,严匡正译,上海:上海社会科学院出版社2021年版,第viii页。也有一些欧美学者认可国际等级制是国际秩序的基础。(120)持类似观点的学者包括卡塔·韦伯(Katja Weber)、戴维·莱克(David A. Lake)、伊恩·克拉克(Ian Clark)、康灿雄(David Kang)等,其中戴维·莱克的《国际关系中的等级制》(高婉妮译,上海人民出版社2013年版)是这一观点的代表性成果。但是,1953~1956年埃以和平尝试中以色列的选择表明,霸权等级秩序并不必然导致稳定与和平,因其等级制结构催生的中间等级特殊利益,往往激励一些国家全力追逐中等强国地位,并实施“背靠霸权”的战略机会主义。故而,不能断言国际秩序中的等级制是完全有益、充分合理的。正因如此,将基于等级制的自由主义霸权秩序暗示为“宪政主义秩序的初级阶段”(121)伊肯伯里虽未明确主张自由主义霸权秩序是历史最优选择,但他却认为“自由主义霸权秩序优于帝国秩序,接近宪政主义秩序,且最易达到理想状态的宪政主义秩序”。参见[美]约翰·伊肯伯里:《自由主义利维坦:美利坚世界秩序的起源、危机和转型》,第50-61、262-271页。,是很难成立的。