直升机聚焦式弹性主减隔振系统仿真分析

赵志娟,张树桢,范学伟

(中国直升机设计研究所,江西 景德镇 333001)

0 引言

直升机振动水平过高不仅会降低驾乘人员舒适度,还会影响机载设备的寿命和可靠性[1]。因此,振动控制是直升机动力学研究的重点之一。旋翼周期交变载荷是引起直升机结构加速度响应的主要原因,表现为近似正弦激励的多个定频点激励[2]。由于主减速器安装于旋翼与机身结构之间,通过对该振动传递路径的结构布置优化、柔性连接、阻尼减振等手段,可以有效降低旋翼载荷向机身的传递[3]。

目前主要的主减隔振形式有聚焦隔振、节点梁隔振和动力反共振隔振[4]等。考虑到单一隔振方案具有一定的局限性,通常采用多种隔振技术实现直升机振动控制目标。SA-330采用了聚焦隔振和动力反共振隔振进行振动控制。AS350直升机上采用了聚焦隔振和动力吸振器,有效地降低了直升机驾驶舱内3次/转垂向振动水平。国内在几个型号上采用了聚焦式主减隔振,取得了较好的隔振效果[5]。国外在主减隔振方面具有相对成熟的技术和丰富的型号经验。国内相关研究起步较晚,理论和技术积累较少,有待进一步提高。

本文基于有限元法对直升机聚焦式弹性主减隔振系统进行了详细的动力学仿真分析。以某直升机为研究对象,在聚焦式隔振的基础上加装弹性隔振器,并进行了隔振效果研究,进一步研究了优化主减撑杆焦点位置对隔振效果的影响。建立了聚焦式弹性主减隔振系统仿真分析方法,并结合工程实际为聚焦式主减隔振设计提供参考。

1 弹性主减隔振系统及动力学模型

1.1 弹性主减隔振系统

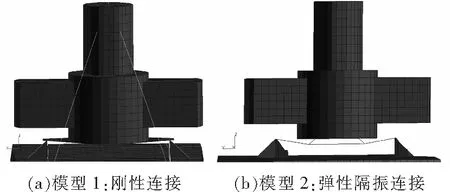

原型直升机主减速器通过主减撑杆与主减平台相连,主减速器底部与主减底座刚性连接。聚焦式弹性主减隔振是指在主减底部安装弹性隔振器替代刚性连接形式,如图1。弹性隔振器的轴向刚度远大于侧向剪切刚度,在承受轴向扭转载荷的同时改变主减系统的侧向和航向刚度。

图1 弹性隔振器替代刚性连接

1.2 动力学有限元模型

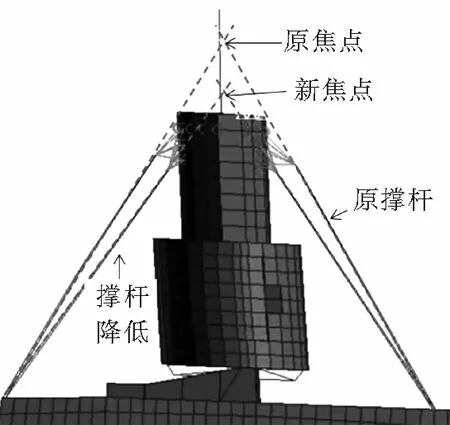

针对主减底部刚性连接和弹性隔振连接形式,分别建立全机动力学有限元模型。图2给出了主减底部刚性连接(模型1)和弹性隔振连接(模型2)的主减系统有限元模型。采用shell单元模拟刚性连接,spring单元模拟弹性隔振连接。模型1和模型2的主减撑杆完全相同,主减底部连接方式由刚性连接改为弹性隔振。在模型2的基础上,将主减撑杆焦点位置沿Z向下调147 mm,建立模型3,如图3。

图2 主减隔振系统模型

图3 模型3和模型2对比

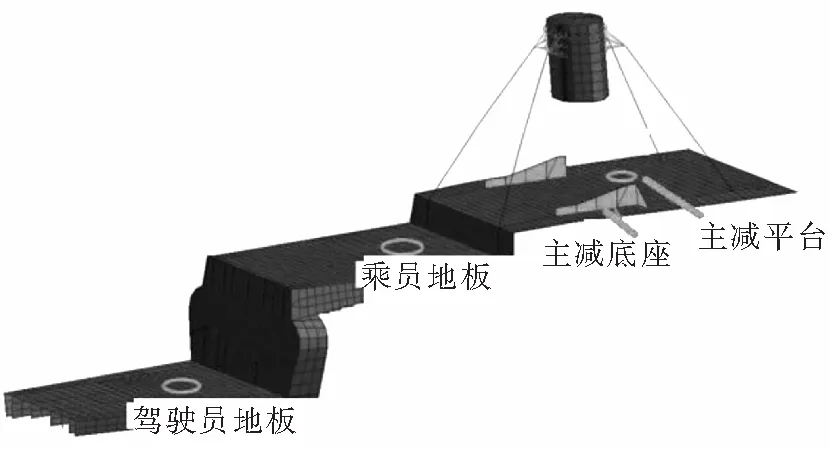

聚焦式弹性主减隔振系统的目标是降低旋翼激励向机身的传递,进而降低驾乘舱的振动水平。因此,选取主减底座、主减平台、驾驶员地板和乘员地板位置振动水平作为考核指标,分析聚焦式弹性主减隔振系统的隔振效果,如图4。

图4 选取考核位置

2 主减隔振仿真分析

2.1 主减垂向位移

研究主减撑杆对主减垂向的支撑作用,避免采用聚焦式弹性主减隔振系统引起主减过大的垂向位移,进而影响操纵系统、动力输入输出系统的正常工作。

建立有撑杆模型(模型1-1)和无撑杆模型(模型1-2),两个模型的主减底部均采用刚性连接方式。在模型1-1和模型1-2的桨毂中心位置施加相同载荷,对比有撑杆与无撑杆支撑下的主减垂向位移。

结果如图5(a)和图5(b)所示:模型1-1的主减垂向位移均值为0.02 mm,模型1-2的主减垂向位移均值为5.37 mm。可见,主减撑杆在主减垂向支撑中起主导作用。聚焦式弹性主减隔振系统不改变主减撑杆支撑,不会引起主减过大的垂向位移,不会影响操纵系统和动力输入输出系统的正常工作。

图5 主减垂向位移云图

2.2 主减固有频率

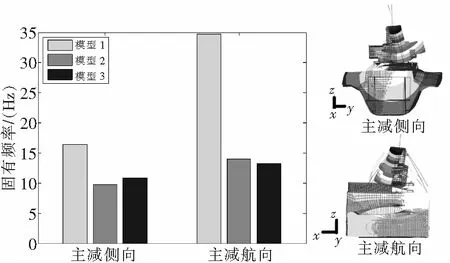

聚焦式弹性主减隔振系统有限元模型(模型2和模型3)中spring单元航向(X向)、侧向(Y向)和垂向(Z向)剪切动刚度分别为800 N/mm, 1000 N/mm和900 N/mm。通过模态分析方法研究模型1、模型2和模型3的主减系统固有特性变化,得到主减侧向和航向一阶固有频率如图6所示。

图6 主减系统主要固有频率变化

对比模型1和模型2结果可见,弹性主减隔振改变了主减与机体的联接刚度,使得主减侧向和航向一阶固有频率明显降低。对比模型2和模型3结果可见,主减侧向一阶固有频率升高,主减航向一阶固有频率显著降低,焦点位置对主减系统固有频率影响较大。综上所述,聚焦式弹性主减隔振可通过调节弹性隔振器参数和主减撑杆焦点位置的方式优化主减系统固有特性。

2.3 隔振效果分析

聚焦式弹性主减隔振系统的隔振效果受多个因素影响。基于仿真分析方法,研究弹性隔振器和优化主减撑杆焦点位置对系统隔振效果的影响。

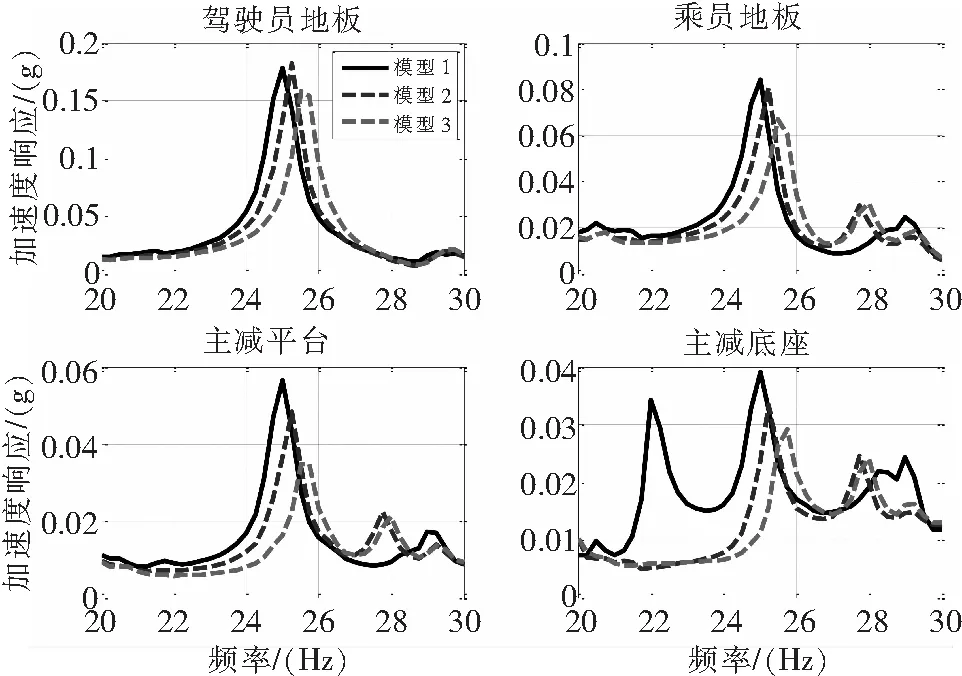

在模型1、模型2和模型3的桨毂中心位置施加相同的三向激励载荷,选取驾驶员地板、乘员地板、主减平台和主减底座加速度频响曲线,如图7所示。

图7 机身不同位置加速度频响曲线

结果可见,弹性隔振器和优化主减撑杆焦点位置使得机身不同位置在旋翼激励频率附近的加速度响应均有不同程度的降低,主减平台和主减底座加速度响应降低明显;聚焦式弹性主减隔振系统可以有效地降低旋翼激励向机身的传递。

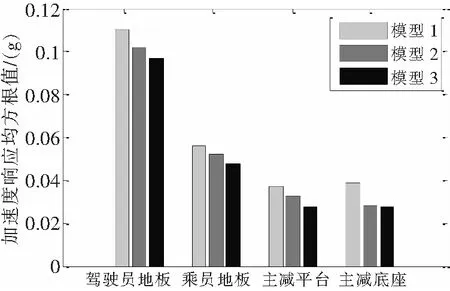

计算模型1、模型2和模型3在20 Hz~30 Hz频率范围内加速度响应均方根值,分析聚焦式弹性主减隔振系统的宽频隔振效果,如图8所示。结果可见,模型2比模型1的主减底座加速度响应均方根降低了27.7%,降幅最大,改装弹性隔振器的宽频隔振效果改善明显。模型3比模型2的主减平台加速度响应均方根降低了14.89%,降幅最大,优化焦点位置的宽频隔振效果改善明显。模型3比模型1的主减平台和主减底座加速度响应均方根分别降低了25.17%和29.47%。弹性隔振器和优化焦点位置综合降低了旋翼激励引起的机身振动响应。模型3比模型1的驾驶员和乘员地板加速度响应均方根分别降低了11.90%和15.20%,明显改善了驾乘人员位置的振动水平。综上所述,聚焦式弹性主减隔振系统具有良好的宽频隔振效果。

图8 机身不同位置加速度响应均方根值

2.4 结果分析

主减隔振作为降低旋翼激励向机身传递的重要措施,在直升机振动控制技术中的重要地位不言而喻。优化主减隔振设计对全机振动水平影响明显,有必要将主减隔振设计与全机动力学设计同步开展:

1) 主减撑杆安装位置直接影响了主减的动特性。本文主要建立了聚焦式弹性主减隔振仿真分析方法,未考虑主减撑杆安装位置和其他系统的匹配性,包括:主减撑杆空间干涉、传动系统位移限制等。

2)在与全机技术方案协调一致的前提下,开展聚焦式弹性主减隔振优化设计,通过弹性隔振器和优化焦点位置,可以有效降低旋翼激励向机身的传递,具有良好的隔振效果。

3)在主减撑杆结构形式和安装位置受限时,通过优化弹性隔振设计,可以在一定程度上降低旋翼激励向机身的传递,改善隔振效果。

3 结论

本文采用有限元分析方法对直升机聚焦式弹性主减隔振系统进行了系统性研究,得到如下结论:

1)主减撑杆对主减垂向支撑起主导作用,聚焦式弹性主减隔振系统不改变主减撑杆形式,不会引起主减过大的垂向位移,不影响操纵系统和动力输入输出系统的正常工作;

2)主减弹性隔振和撑杆焦点位置均对主减系统固有特性影响显著,可通过弹性隔振器和优化主减撑杆焦点位置的方式,优化主减系统固有频率;

3)聚焦式弹性主减隔振系统通过弹性隔振器和优化焦点位置,综合降低了旋翼激励引起的机身振动响应,明显改善了驾乘人员位置的振动水平,具有良好的宽频隔振效果。