新见战国秦系木觚书法研究

文_吴晓懿 胡小龙

华南师范大学国际文化学院/湖北工程学院美术与设计学院

内容提要:近期在湖北省云梦县郑家湖出土了一件战国时期的木觚。虽然书写在木觚多棱弧面的文字较为残泐,但也反映了当时的书写水平等情况,同时表现出了稚拙而高古的艺术特征,不失为一篇内容完整且极具学术价值的战国秦系书法作品。木觚为后人探讨战国时期的文字载体、字形字体演变和笔法特点提供了崭新的研究材料。

秦征楚之后,派大量军队屯守湖北云梦,也有许多秦贵族迁徙到该地。云梦睡虎地11号秦墓出土的《编年记》中记载秦昭王“廿九年,攻安陆”[1]8。秦昭王廿九年即公元前278年。关于安陆的地理位置,学者们有不同的认定[1]17-18,但多数学者认为《编年记》中所记载的安陆在今云梦、安陆一带。《汉书·沟洫志》:“荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉川、云梦之际,东方则通沟江淮之间。”[2]虽然湖北云梦不处于秦文化的中心地区,却是战国晚期秦楚两国文化融合的重要据点,曾出土大量与秦国经济、法律和政治有关的历史文献。如1975年12月,在湖北省云梦睡虎地发掘了12座战国至秦代墓葬,出土1000余支竹简,竹简保存良好,字迹清晰。其内容包括《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《为吏之道》《日书》等。

2021年11月16日,湖北云梦郑家湖墓地联合考古队采用现代科技和多学科合作的方式进行考古发掘,发掘出一枚战国时期的多棱木觚。木觚保存完好,全文700 余字,首尾书写气息连贯,内容为策问类文献,字体为秦系隶书,被称为“中华第一长文觚”(图1、图2)。这为研究战国书法艺术提供了宝贵的材料,也是中国书法史上的一次重大发现。

图1 云梦郑家湖墓地M274出土木觚

图2 云梦郑家湖墓地M274出土木觚(局部)

一、新见战国木觚的内容与形制

传世文献《急就篇·卷一》中就提到“急就奇觚与众异”,颜师古注:“觚者,学书之牍,或以记事,削木为之,盖简属也。孔子叹觚即此之谓。其形或六面,或八面,皆可书。觚者棱也,以有棱角故谓之觚……今俗犹呼小儿学书简为木觚章,盖古之遗语也。”[3]这已经把古代木觚的形制与用途描述得非常清楚。在没有发明纸张的先秦时代,书写者多用木觚作为习字、抄录文书的稿本,木觚与古代常见的竹简、木牍、帛书等文字载体并存。其类别有两种,一般为学书觚和文书觚。从目前西北屯戍遗址出土、年代为西汉中晚期的木觚来看,其形状多为棱柱形,三至七棱都有,其首要功能主要是作为“学书者”的书写材料。

云梦郑家湖墓地出土的“中华第一长文觚”形制罕见,长34厘米,宽3.5厘米,厚1.7厘米,觚身为半圆形,由七个棱面组成,每个棱面宽约0.5厘米。此形制相当于七枚竹简,但并不需要像竹简那样进行编连。虽然其中还有一行留空白,但其总的容字量则比竹简的字数多出不少。这是迄今发现年代最早、文字最多的木觚,虽然字体为较潦草的秦隶,但对研究当时的文字载体和书写水平具有重要的价值。

据专家考证,墓主是有一定文化水平的秦国下层官吏,这件木觚的内容为谋士筡游说秦王“寝兵休战”的策论。具体释文如下:

贱臣筡西问秦王,曰:“王之外訄臣筡愿欲得王之倚立之閒(闲),渴(竭)腹之所闻。当今□之时,衍……五邦相与,陟=若壹,为义虖(乎)?筡弗得智(知);不为(正1)义虖(乎)?筡有(又)弗能智(知),不识吾王将可(何)以侍(待)之?”王不合(答)。筡有(又)称曰:“五邦以义来甗(献),吾王以义侍(待)之,不为义虖(乎)?愿吾王有以义侍(待)之者。为义者,皆欲人之以(正2)义也。”王有(又)不合(答)。筡有(又)曰:“欲有复言也,恐刀居(锯)不容于身。”王曰:“先生言也,寡人谨听。”筡曰:“今夫桀肘(纣)贵为天子,富有天下,尽已失之矣。无异故,皆以(正3)不义反为义者也。……人与越人战宿胥之壄(野),而栖越王廥(会)稽廥纂之上;当此时,吴人侵(寝)兵立义事鬼,强为天子,吴人不侵(寝)兵立义事鬼,(正4)尽已失其先王冢庙及与大都连者。无异故,皆以不义反为义者也。今筡入,王之四竞(境)者(诸)民皆有蚀寒之色,窃问其故,曰:‘壹恶用兵矣。’阴晋、上雒(洛)之(正5)卒,天下之良卒也,自酆綦以来,夫斩首六矣。今出战不能胜,而内守不能箇(固),不能守其城郭而五刑传其身,而弗能佴(耻)也。无异故,皆未罢也。干将、莫冶(邪),(正6)天下之良剑也,金试□兔(?)壶(?)□□□□□……□勿绎(释)……耳,天下之良马也,重载以驰于路久而勿绎(释),骀马(正7)□至。无异故,皆未罢也。攻军杀将,王之(禄)也,者(诸)民之力也。者(诸)民绳身以断剅(头)列(裂)腹,宛取□□身以(迁)徙忧守之,此亦大过(祸)矣。万乘王所以□[于]□(背1)□,或欲黄金朱(珠)玉走马□猎听乐,是以闻谈说之士言攻(击)之便,得地之利,约车众者数百[乘],而□者数十乘,齎(赍)币帛以□者(诸)侯,必旦兴师□(背2)以□边竞(境)。丈夫居军不□□□□□□□责阵卒,久者数岁,□者期年。兴而治地,地方环(圆)不□百余里,而地有不可虚,必且䙴(迁)中□(背3)之民以实之,百姓弗安且茗,可虖(乎)?王胡不止兵毋兴令居,允其图(?)□,修其垣蘠(墙),又且相□,居得其乐而陈责皆赏。以筡之私此,此天下之良(背4)策已。黄啻□曰行年三百□椯(端)身□察乃智(知)足。今吾王之地,东南囊(?)楚而北半赵,是皆[膏]臾(腴)之地也。西尽日入之所,到无甲之□,而兵强人众莫弗(背5)智(知)已。又有最奡、必方、婴(樱)母(梅)、橘鼬(柚)、毗(枇)杷、茈橿(姜)之林,钟蠪胥蹇之州,美丹之穴,赣勒、□□、敝(栟)稯(椶)、桃支(枝)之渚,而万物无不有已(背6)。[4]

二、新见战国秦系木觚的字形特点

除了战国秦系木觚,目前出土的青川木牍、睡虎地秦简和秦骃玉版等书迹实物也充分展现了秦统一前所出现的崭新而且实用性强的汉字形体——秦隶,有别于楚系简牍的古隶。从文字学的角度分析,战国简牍上的书迹属于战国文字的范畴。各国政令、法度和使用文字的不同,导致出现大量异体字的情况。另外,从书法史的角度分析,战国时期是我国古代简牍书法的初创阶段,也是实用性书写向艺术性书写过渡的时期。这一时期,虽然书法笔画没有成熟隶书的波磔,但已有趋向扁平的体势。文字结构不稳定,往往出现字形讹化、笔画增减与夸饰、偏旁部首错位等情况,同时也在艺术表现上给简牍书法留下了许多创作空间,出现多种样式的书写局面。云梦木觚也不例外,其字形以实用书写为目的,既有统一的书写风格,又有字与字之间点画构成变化较大的特点,显示了简牍书法的活泼生机,促进了秦隶书体技法的完善和繁荣。

(一)中宫紧凑

云梦木觚的文字毕竟是古老的字体,字形巧于布白,起收笔锋运用的变化不大,多取扁势、侧势,有一种自然随意的效果而显得活泼多姿,又时时受到秦篆的影响,有其特殊的意义。单字的结构处理或长或扁,或方或圆,守住中宫之后,横向的笔锋峻棱明显,重心多向上移而呈内擫之势,竖向用笔驻锋或掣或卷,笔墨姿态各异,点画结体不容易把握。如“贵”“稽”“连”“宿”“守”等字(表1)结体取横势,外疏与内密搭配合理,笔画也能做到修短合度,收笔时笔锋或回或放,不失结密。总体看来,字形取方扁之形,上密下疏,中宫紧凑,与小篆端正稳重的体势不同。总的来看,无论书写的笔画还是结构,都围绕中宫进行安排,形成了一种鲜明的地方特色。

表1 云梦木觚中“中宫紧凑”字形举例

(二)结字求险

为了满足简牍书写的便捷要求,字形取势欹斜而富有动感也是战国木觚字形变化的一大特点。从表1中的字形可以了解到,当时的秦隶字体的笔法系统还没有完善,结体也比较自由,气息高浑,笔画之间欹正相生,能够充分利用书写工具,从而能够进一步摆脱西周金文的约束。如“也”“传”“合”“及”“来”等字(表2)笔画抑左扬右,略呈弧形并有倾斜,看上去如螳螂抱枝居高临危,但能意在笔先,字在心后,又能讲究协调平衡,使得字形险而不怪,轻重合适,正斜之间自有真情趣。出现这种风格的主要原因,还有待学术界进一步探讨。通常认为,在笔画、结构和章法上的处理做到圆熟自如,这是非常可贵的。

表2 云梦木觚中“结字求险”字形举例

(三)笔画减省

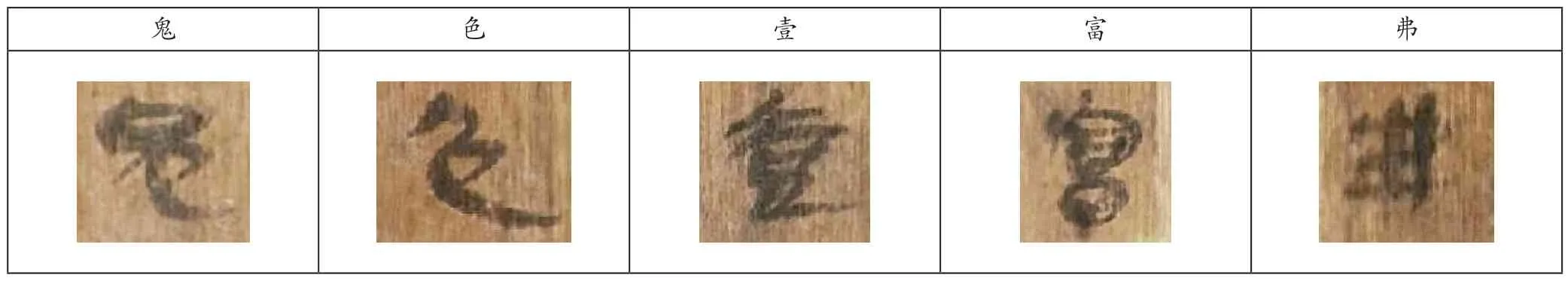

战国时期,各国抄写公文的官吏和民间传抄古籍的书手为提高书写的效率,笔画减省是一种必然的结果,在战国简牍书法中成为一种屡见不鲜的现象。同时,随着笔画的减省,用笔的圆转、方折的速度,以及点画的粗细、刚柔、曲直也有所改变,将文字简化或夸张,充分发挥篆书圆曲笔画易于伸展、收缩的特点,字形大小不求千篇一律而是因势布白。无论单字还是全篇处理都随机应变,开合、疏密变化丰富,均有质朴、率真的特质,具有独特的审美价值。行笔轻快的简牍书法与严谨密致的秦系石刻书法在艺术风格上有巨大的差异,打破了原来均衡、对称的结构和装饰性很强的字体风格。如“鬼”“色”“壹”“富”“弗”等字(表3)笔势短促快捷,笔画减省的现象时时发生,有一种随意自如、轻松明快的书写节奏,内含楚系竹书恣肆纵逸的特点。这为深入研究战国书法提供了便利。

表3 云梦木觚中“笔画减省”字形举例

整体而言,新见的云梦木觚的字形属于秦隶,整体趋向扁平,但其中也不乏富有动感的字形变化。另外,个别字形的书写不类秦系简牍,而与楚系竹书上的字形相似,亦含有楚系竹书中常见的恣肆纵逸特点。

三、新见战国秦系木觚的笔法特点

唐代李世民《论书》:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳。吾之所为,皆先作意,是以果能成也。”[5]120书法的艺术魅力,主要是通过运笔遣墨来表现的,所以历来书法家都十分重视笔法。邱振中在其所著的《书法》中说:“笔法的变化贯穿于书写操作的一切细微处,同时又隐藏在点画内部,难以窥测。这是人们对笔法始终怀有神秘感与畏惧之心的原因。字的形状以及字的排列摆在眼前,不管它们怎样变化,人们总可以根据所见到的范本反复比较,一点点推进自己的认识。但控制笔法的运动在书写结束后即已消失,留下的只是静止的点画。从点画的形状去感受运动,毕竟是一件非常困难的事情,感受的深度和准确性也都是问题。再加上时光流转,书写习惯的变迁,对前人杰作中笔法的感悟难加上难。由此,笔法成为中国书法技法中最困难的,也是最神秘的部分。”[6]在静止的点画上体悟笔法,虽然是非常困难的事情,但也并非完全无迹可寻。细细探究书写者的书写习惯、力度与速度,仍然可以体会出其中所呈现出的心手双畅、物我合一的精神状态。这枚木觚上所书写的策问类文字,亦有其隐含的笔法。

(一)篆籀古法

东晋王羲之《书论》曰:“每作一点,必须悬手作之,或作一波,抑而后曳。每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀;或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩;或上尖如枯杆,或下细如针芒;或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来。作一字,横竖相向;作一行,明媚相承。第一须存筋藏锋,灭迹隐端。用尖笔须落锋混成,无使毫露浮怯,举新笔爽爽若神,即不求于点画瑕玷也。”[5]28新见云梦木觚的笔法饱含篆籀古隶之意,以篆取力弇气长,笔格遒劲,浑厚有力,以隶取势险节短,结体特点比较明显,点画基本上做到随意落笔,皆得自然,非出筋露骨,不求媚巧而独守其拙,笔势灵动变化而不拘一格,有居静以洽动、居动以洽静的艺术效果,是秦系早期简牍书法中具有代表性的一件作品。清代王澍《论书剩语》:“使尽气力,至于沉劲入骨,笔乃能和;和则不刚不柔,变化斯出。故知和者,沉劲之至,非软缓之谓;变化者,和适之至,非纵逸之谓。”[7]木觚中的“其”“侵”“无”“故”“能”等字(表4),隶势发于笔端,沉劲之至。

表4 云梦木觚中“篆籀古法”笔法举例

(二)丰筋劲健

书法用笔之难,在于太慢则停滞而无筋,太快则轻靡而无骨,要做到秾纤之间,血脉相连,骨骼肌肉丰盈,才能达到风神潇洒、高韵深情、姿态具备、入妙通灵的艺术境界。晋代卫夫人《笔阵图》云:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。”[5]22秦隶兴起之时,在文字构形和笔法上都与楚简有明显的不同,其结体扁方,笔画之处重顿紧勒,追求古朴稚拙,不洇不浮,劲气内敛而不陷丑怪,基本的技巧比较容易掌握。如“酆”“魏”“用”“义”“自”等字(表5)点画厚重饱满,笔力遒健结密,但字形不乏变化而以韵胜,能够准确地表现笔法效果。

表5 云梦木觚中“丰筋劲健”笔法举例

(三)颖锋取势

表6 云梦木觚中“颖锋取势”笔法举例

从总体上看来,战国木觚的形式虽然略显单调,但其书写意趣极为动人,形成了风格显著的时代特色。战国木觚的笔画含蓄而不失畅达,是古隶向秦隶字体演进过程中的重要资料,也可以说是春秋晚期大篆风格的自然延伸,与体势趋于方整平直、笔画趋于均匀的小篆差别很大。其自上而下的文字排列和纵向取势的结构,一直影响到当代的书法创作。

结语

云梦郑家湖墓地出土的战国秦系木觚,不但为研究战国时期的历史和文献提供了参照,而且为研究战国书法艺术的形制结构、字形和笔法特点增添了新的实证材料。其字形、结构变化丰富,或紧凑,或险峻,或纵逸;笔法含篆籀、古隶之意,凝重朴拙,浑厚劲健,值得深入体味和进一步研究。