“双减”背景下初中生家长教育焦虑的现状、特征及纾解之道

朱新卓 骆婧雅

摘要:近年来,教育焦虑已经成为家长的群体性心态。掌握家长教育焦虑的现状、成因并提出缓解对策,对优化基础教育生态具有重要意义。该文基于2022年在全国8省市开展的初中生家庭教育状况调查,回答“双减”后我国初中生家长焦虑什么、程度如何、谁更焦虑、为何焦虑、如何缓解等问题。研究发现,半数以上的家长存在教育焦虑且家长整体呈现高焦虑情绪、低教育参与的特征,子女学业和未来发展是家长教育焦虑的核心。“雙减”减轻了学生学业负担和校外培训负担,但未有效缓解家长教育焦虑。家长焦虑情绪在家庭背景方面无显著差异,但城市、高学历、高收入、高职业地位家长的教育参与行为更密集。家长的教育期望偏差,同辈群体与校外培训机构营造的竞争性教育氛围,高筛选、强竞争的基础教育生态以及教育的社会分层流动功能增强,是家长教育焦虑的影响因素。因此,缓解家长的教育焦虑,应从健全家校社协同育人机制、加强校外培训市场监管与引导、建构低筛选弱竞争的基础教育生态、加强社会建设等方面进行,以转变家长教育观念、营造良好的校外教育生态、弱化文凭的等级性和教育的竞争性、缓解家长的生存焦虑。

关键词:初中生家长;家长教育焦虑;基础教育生态

中图分类号:G434 文献标识码:A

本文系国家社会科学基金教育学一般课题“新时代我国中产阶层家长的教育焦虑研究”(课题编号:BHA180137)研究成果。

一、研究背景

近年来,焦虑已经成为我国中小学生家长群体教育心态的真实写照。2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),旨在通过强化学校教育的主阵地作用、压减校外培训机构的方式,构建教育良好生态,有效缓解家长焦虑情绪。“双减”政策实施后,目前家长教育焦虑的内容和程度如何?这种焦虑在不同的家长群体中有何差异?影响家长教育焦虑的因素有哪些?回答这些问题对“双减”政策的深入推进以及基础教育生态系统的重构都具有重要意义。

近年来,研究家长教育焦虑的文献激增,绝大多数都是基于感性经验,分析家长教育焦虑形成机制与疏解策略的思辨性研究[1][2];或是侧重于呈现家长教育焦虑现实表征的质性研究[3][4]。虽然一些关注家长教育焦虑的社会调查不断涌现[5][6],但多由非学术性机构发起,对家长教育焦虑概念的界定模糊,评估指标科学性不足;更注重整体趋势的呈现,缺乏对家长教育焦虑现象本身的精细刻画与深入挖掘。

本研究将家长教育焦虑分为焦虑情绪和教育参与两个维度,初中是基础教育阶段家长教育焦虑在两个维度上都比较严重的学段,原因有两个方面。第一,高中阶段学校招生和初中、小学招生不同,主要遵循按学业成绩择优录取的绩效原则,这在客观上增加了初中家长和学生的升学压力。因此,初中阶段家长的教育焦虑情绪比小学阶段更突出。第二,高中阶段的家长受到时间和能力的限制,多数只能扮演“生活服务者”和“后勤保障者”的角色。与此相比,初中课程难度低于高中,家长教育参与的意愿和能力更强烈,所以初中家长的教育参与比高中家长更密集。基于此,本研究将深入了解“双减”后我国初中阶段家长“焦虑什么”“程度如何”“谁更焦虑”“为何焦虑”等问题,力图呈现“双减”后初中家长教育焦虑的真实图景,并以此为基础提出缓解家长教育焦虑的对策建议。

二、研究设计

(一)概念界定与研究工具设计

尽管近年来“家长教育焦虑”这一表述成为热门话语,指代家长对子女教育的高度重视与投入现象,但较少作为严谨的学术概念出现在学术研究中。而为数不多的关于家长教育焦虑的学术研究,将心理学中的“焦虑”概念嫁接到教育领域,认为家长教育焦虑是一种“状态焦虑”(State Anxiety),即家长在子女接受教育的特定情境下产生的紧张不安、忧愁烦恼等情绪状态。这一界定看似合理,实则与现实情境中大众所呈现和理解的教育焦虑并不一致。具体表现在两个方面:其一,将教育焦虑窄化为学业/升学/成绩焦虑。学业问题诚然是广大家长教育焦虑的关键“痛点”,但绝不是教育焦虑的全部内容。家长的教育焦虑涉及孩子德、智、体以及未来发展等方面;其二,将家长的教育焦虑简化为情绪状态。家长因孩子成绩的波动产生担忧、忧虑等情绪表现属于人之常情、家庭教育的常态,将其界定为焦虑无疑是对这种家庭教育现象的过度放大。当前真正引发社会热议和国家关注的家长教育焦虑现象并非是指家长个体焦虑的情绪体验,而是指家长为了让孩子在教育竞争中占据优势地位,高度参与、密集投入子女教育的行为以及由此引发的教育生态系统失衡。

因此本研究认为,家长教育焦虑的内涵可以从广义和狭义两个层面理解:广义的家长教育焦虑是指家长在教育子女的过程中,因子女的教育问题产生的忧虑、生气等情绪状态,以及为了促进孩子的学习与发展,在家庭、学校、教育市场中高度参与、密集投入、强力监管的教育参与行为;而狭义的家长教育焦虑特指情绪状态。作为社会热门现象、严重影响基础教育生态以至于国家高度重视并出台相关政策规避的家长教育焦虑,指的是广义的家长教育焦虑,所以本文采用广义的界定。

基于上述概念界定,本研究将“家长教育焦虑”划分为“家长教育参与”和“家长焦虑情绪”两个维度。家长教育参与量表由学业辅导、学业监管、培训规划、家校沟通四个维度13道题项构成,以理论均值3作为衡量家长是否存在密集参与的标准,3分以上为“存在密集参与”,其中大于等于3分但小于4分的为“比较密集”,大于等于4分的为“非常密集”。“家长焦虑情绪”量表包括学业焦虑、身心健康焦虑、品行焦虑、未来发展焦虑四个维度,共13道题项。以理论均值3作为衡量家长是否存在教育焦虑情绪的标准,大于等于3分代表存在教育焦虑情绪,其中大于等于3分但小于4分为“比较焦虑”,大于等于4分为“非常焦虑”。两个量表的Cronbachs α系数均高于0.8,各维度的α系数均高于0.7。各拟合指标均达至适配值(如表1所示),各变量的建构信度(CR)和平均变异数抽取量(AVE)均超过可接受标准(如表2所示)。表明“家长教育参与”量表和“家长焦虑情绪”量表信效度良好。

(二)取样设计与样本描述

为使样本具有更好的代表性,本次调查采取了分组分层抽样与方便抽样相结合的样本选取方式:以我国东、中、西部为分组,选择江苏、山东、广东、安徽、河南、湖北、江西、重庆8省(直辖市)作为一层样本;每省(直辖市)选择省会城市、地级市、县级市和乡镇作为二层样本;各市/乡镇选择1—2所初中作为三层样本;各学校以年级为单位进行采样,以2个班为每个年级班数的下限,作为四层样本。

问卷于2022年11月以问卷星的形式发放,调查共回收问卷12451份,剔除填答时间过短的问卷,剩余有效问卷9417份,回收有效率为75.6%。样本的描述性统计分析如下页表3所示。同时,在问卷发放前后,课题组深度访谈了学生家长70余人,访谈内容涉及家长的教育参与情况、教育焦虑的内容及表现、“双减”后教育参与和教育焦虑情绪的变化等方面。

三、“双减”背景下初中家长教育焦虑的现状

(一)初中阶段家长教育焦虑的总体情况

1.家长教育焦虑比重过半,整体呈现“高情绪、低参与”的特点

就家长教育焦虑总体而言(如表4所示),52.29%的初中家长存在教育焦虑,43.82%的家长对子女的教育“比较焦虑”,8.47%的家长感到“非常焦虑”。“双减”后的家长教育焦虑呈现出“高情绪、低参与”的特点。具体而言,69.52%的家长对子女的教育存在焦虑情绪,但仅有29.60%的家长密集参与孩子的教育。出现这种“高情绪、低参与”特征的原因,一方面可能与初中阶段课程内容的难度加大,孩子在校时间延长,家长参与的时间和能力有限所导致的家长参与下降有关。“我现在这个阶段要想去进一步辅导(孩子),由于我们的水平问题,确实是有点力不从心”。另一方面,“雙减”政策的“硬着陆”打破了原有校外培训资源的供求平衡,制造了家长校外培训需求的巨大真空[7],这使得期望通过校外培训弥补学校教育和家庭教育不足的家长失去了参与子女教育的途径,导致初中阶段家长的教育参与程度偏低。 正如一位家长所说“现在我们的孩子难以找到进行数学培训的机构,哪怕是一对一或一对多的老师都很难找”。参与无门/无力成为家长新一轮的焦虑生长点。

2.家长教育焦虑的实质是对子女前途的担忧

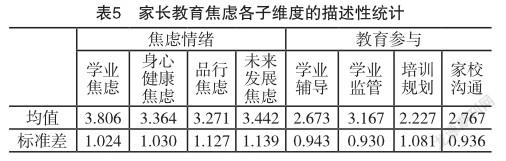

调查结果显示,在焦虑情绪方面,家长对孩子学业、身心健康、品行、未来发展的焦虑均高于理论均值3,表明初中家长教育焦虑不取决于某个单方面因素,而是孩子的德、智、体三方面以及未来发展等共同作用的结果(如表5所示)。其中学业焦虑平均分值最高(M=3.806),可见孩子的学习成绩、学习习惯、学习态度依然是家长教育焦虑的关键“痛点”。居于第二位的是未来发展焦虑(M=3.442),进一步分析发现,家长的未来发展焦虑与学业焦虑呈显著中度相关(r=0.511,P=0.000),这意味着家长认为孩子的未来发展很大程度上取决于当前的学业成绩,家长对孩子当前学业的焦虑在一定程度上是对其未来发展焦虑的折射,家长的教育焦虑实质是对孩子前途的担忧。此外,家长对孩子的身心健康也表现出更多地担忧。调查发现,仅有3.27%的初中学生达到了教育部规定的9小时睡眠时间,而睡眠时间事关孩子的生长发育与身心健康,睡眠时间严重不足导致身心健康成为家长焦虑的又一重要内容。差异性检验发现,孩子的睡眠时间不同,家长的身心健康焦虑也存在显著差异(F=85.574,P<0.001)。孩子睡眠时间在6小时以下的家长,身心健康焦虑最高。

3.“双减”减轻了学生学业负担,但未有效缓解家长教育焦虑

“双减”政策实施后,孩子学业负担和校外培训负担有所减轻。调研发现,67.16%的家长认为“双减”政策减轻了孩子的学业负担;仅有4.17%的家长认为学业负担有所加重(如下页表6所示),进一步分析可知,该群体以初三学生家长居多。有初三家长表示,“双减”政策的实施打破他们原有的生活节奏,孩子的压力并没有减轻。“本来我们周末一天上课一天休息,我可以岔开来把(培训班的)课排好,现在课都安排在周一到周五的晚上,其实孩子是更累的”。此外,本次调查显示,不足四成学生在过去一年参与了校外培训,78.3%的家庭校外培训支出低于5000元,相较于2017年的中国教育财政家庭调查数据均有大幅削减[8]。可见,初中生的校外培训时间和家庭校外培训支出锐减。

然而,在缓解家长教育焦虑方面,“双减”政策的成效不佳。如表6所示,57.20%的家长认为“双减”政策没有缓解教育焦虑,其中19.12%的家长甚至认为加重了教育焦虑,其中,初三家长的占比最高(59.3%)。究其原因,“双减”政策虽然表面上减轻了学生的学业负担和校外培训负担,但并未动摇当前高筛选、强竞争的基础教育生态,所以家长教育焦虑没有有效缓解。调查数据显示,44.64%的家长认为“双减”政策实施后,孩子的升学压力基本没变,25.38%的家长认为升学压力不降反升。有家长表示“毕竟指挥棒没变,考高中就50%硬砍。如果你进不了普高,你就只能去读职高,读职高你就进不了像样的大学,所以你焦虑就来了”。由此可见,只要孩子的升学压力不减,家长便无法从教育焦虑的泥潭中抽身。

(二)初中阶段家长教育焦虑的群体差异

前文回答了初中阶段家长“教育焦虑的程度如何”以及“教育焦虑的内容为何”的问题,但是不同的家长群体其教育焦虑是否会有差异化的表现?哪些家长群体更为焦虑?下面试图从焦虑情绪和教育参与两方面挖掘家长教育焦虑的群体特征。

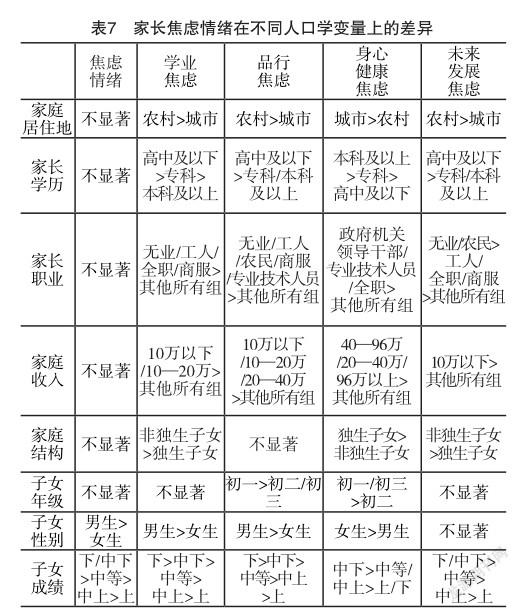

在焦虑情绪方面(如表7所示),家庭居住地、家长的学历和职业、家庭年收入以及子女数量等家庭因素在焦虑情绪上均无显著性差异;从子女特征来看,男生且成绩处于中下和下的家长焦虑情绪显著高于其他组。进一步分析家长焦虑情绪的内容指向,来自农村、高中及以下学历、从事生产性、体力性的职业、家庭年收入在10万元以下且子女学业表现相对较差的家长对子女的学业、品行以及未来发展更为焦虑。来自城市、本科及以上学历、从事非直接生产性与非体力性的白领职业、家庭年收入在20万元以上、独生子女家庭、孩子目前处于初一和初三年级、学业表现在班级中居于中等位置的女生家长,身心健康焦虑更为强烈。

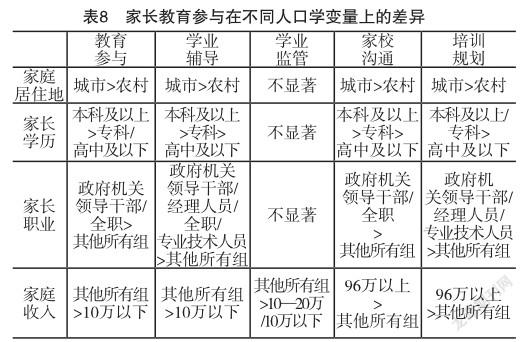

在教育参与方面(如表8所示),来自城市、本科及以上学历、职业为政府机关领导干部或全职、家庭年收入在96万以上、独生子女家庭、孩子成绩居于中下的初一男生家长教育参与更密集。进一步观察教育参与的各子维度,来自城市、本科及以上学历、从事白领职业、家庭年收入越高的家长,在学业辅导、培训规划、家校沟通维度的参与程度都显著高于其他组;独生子女家长在学业辅导、学业监管、培训规划上的参与更密集;初一家长在学业辅导、学业监管、家校沟通上都显著高于其他组别,初三的家长在培训规划上的参与更密集;男生家长在学业辅导和家校沟通上参与更密集;子女成绩相对较好的家長在学业监管和家校沟通上参与更密集;子女成绩居于中等的家长在学业辅导和培训规划上参与更密集。

综上所述,可以对初中阶段家长教育焦虑的群体特征进行如下概括:(1)家长教育焦虑已经演变为一种群体焦虑。当孩子学业表现不佳时,社会各个阶层的家长都会被同样的焦虑情绪裹挟,即便家庭资本占优也难逃其外。(2)虽然“焦虑着同样的焦虑”,但不同阶层的家长会采取差异化的应对策略。来自城市、高学历、高收入、高职业地位的优势阶层家长会通过密集地参与子女的教育提高孩子学业竞争力,而来自农村、低学历、低收入、低职业地位的弱势阶层家长受限于家庭资本的相对匮乏,虽有焦虑情绪却无能为力。

四、初中阶段家长教育焦虑的影响因素分析

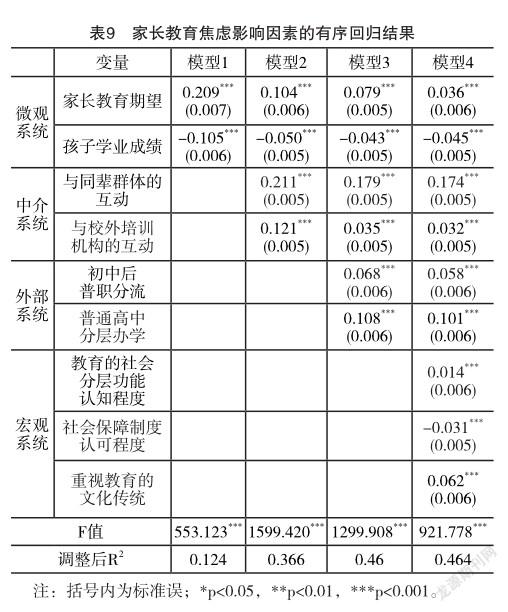

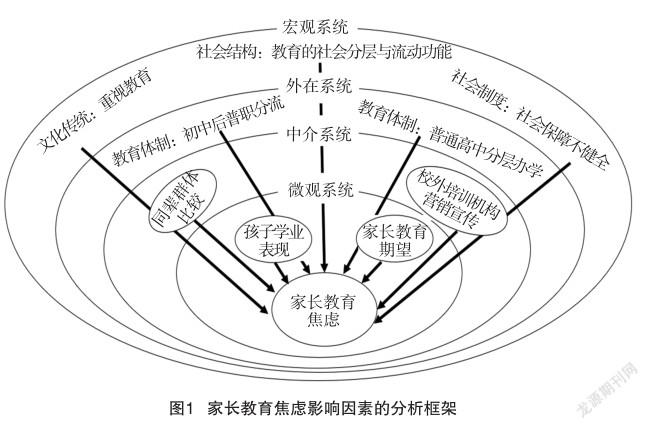

家长教育焦虑不仅是个体情绪,已经在全社会范围内演变为一种普遍的群体性情绪。因此对于此现象的成因分析,不能仅归因于家庭和个体的内在特质,要关注家庭和个体共有的外部环境的影响。这与布朗芬布伦纳(U.Bronfenbrenner)的人类发展生态系统理论存在内在一致性。布朗芬布伦纳认为个体的发展与成长与其所感知的环境密切相关,并依据关系的距离与强度,分为了微观系统(Microsystem)、中介系统(Mesosystem)、外在系统(Exosystem)和宏观系统(Macrosystem)。微观系统是个体亲身体验并与之产生直接联系的环境;中介系统是个体所处的两个或两个以上微观系统之间的相互作用;外在系统是个体不直接接触但对其产生直接或间接影响的环境;宏观系统是个体身处的整个宏观社会环境[9]。在此基础上,本研究构建了家长教育焦虑影响因素的分析框架(如图1所示),并采用有序回归方法,依次将微观系统、中介系统、外在系统、宏观系统纳入模型1至模型4,进而验证其对家长教育焦虑的影响(如表9所示)。

(一)微观系统:不切实际的教育期望与孩子学业表现之间的偏差是家长教育焦虑形成的直接原因

微观系统是个体直接体验的环境。就家长教育焦虑而言,微观系统中家长自身的教育期望与孩子的学业表现,是家长直接体验的要素,对其教育焦虑产生直接影响。期望子女在学业上取得更高的成就、在社会中获得更高的地位,几乎是中国社会各个阶层家长对子女最普遍的期望。他们不仅期望孩子“有学上”,还期望“上好学”。当孩子的学业表现难以达到家长的期望时,家长容易产生焦虑情绪。模型1结果显示,家长教育期望对其教育焦虑有显著正向影响,孩子的学业表现对家长教育焦虑有显著负向影响。

(二)中介系统:同辈群体与校外培训机构营造的竞争性教育氛围是家长教育焦虑形成的催化剂

中介系统是家长与其所处的多个微观系统间的互动。一方面是与同辈群体的互动。各个家长之间频繁互动,交流升学和育儿信息,逐渐形成“教育军备竞赛”的氛围与规则。受“惯习”和从众心理的影响,家长为避免教育失败,不得不被裹挟其中,被动参与。模型2验证了“剧场效应”对家长教育焦虑的显著正向影响。另一方面是家长与校外培训机构的互动。校外培训机构利用家长对子女的发展预期,极力鼓吹教育竞争,通过商业逻辑和资本手段人为制造教育恐慌和教育欠缺感[10]。由模型2可知,校外培训机构的营销宣传对家长教育焦虑有显著正向影响。

(三)外在系统:高筛选、强竞争的基础教育生态是家长教育焦虑形成的关键动力

外在系统是指家长不直接接触或参与,但会直接或间接受其影响的系统。比如初中后的教育分流制度与普通高中的分层办学模式,普职大体相当政策使初中毕业后有一半左右的学生分流到高中阶段教育资源金字塔底端的中等职业教育。这导致家长为了让孩子进入普高尤其是重点普高,在子女的教育问题上不敢懈怠和疏忽,密集高压地参与孩子的学业[11]。如模型3所示,家长越是感知到因普职分流带来的教育竞争压力,教育焦虑程度越高。

此外,受重点学校制度影响,我国高中阶段长期存在教育资源的制度性分层。而优质教育机会的获得具有累积性优势效应,在高等教育入学机会的获得上,重点高中毕业生具有显著的优势[12],为此重点高中教育机会成为家长们争相竞争的对象。然而我国目前高中阶段优质教育资源供给的现状难以支撑家长“上好學”的教育需求,供不应求的现实困境导致家长极有可能面临希望落空的窘况,进而深陷压力和焦虑之中。如模型3所示,优质教育资源稀缺对家长教育焦虑有显著正向影响。

(四)宏观系统:教育社会分层流动功能的增强是家长教育焦虑形成的重要根源

宏观系统主要通过社会结构、社会制度、文化传统等方面影响家长的教育焦虑。首先,重视教育的文化传统是家长教育焦虑形成的文化基因。“望子成龙”“望女成凤”的教育期待,引导着家长们尽自己的最大努力为子女竞争最优质的教育资源。由模型4可知,重视教育的文化传统对家长教育焦虑有显著正向影响。

其次,教育的社会分层与流动功能是家长教育焦虑形成的社会根源。自改革开放以来,自致性因素在社会分层与流动中的作用不断增强,先赋性因素日益减弱。在这样社会流动的动力下,教育承载着孩子未来的职业兴衰、阶层高低。各社会阶层都试图将获得“优质文凭”视为实现阶层跃升或者地位维持的唯一渠道,这是家长教育焦虑形成的根源所在。由模型4可知,家长对教育社会分层功能的认知对教育焦虑有显著影响。

第三,不完善、不充分的社会保障制度是家长教育焦虑形成的潜在制度根源。由于医疗、养老、住房、失业等一系列社会保障制度的不健全,家长对自身以及子代未来的生活有无保障无法形成明确而稳定的预期[13],教育进而成为其最值得信赖的投资方式。如模型4所示,家长对社会保障制度的认可程度对其教育焦虑呈显著负向影响。

五、“双减”背景下初中家长教育焦虑的纾解对策

(一)健全家校社协同育人机制,引导家长树立科学的教育观念

家长不切实际的教育期望与功利主义的教育价值观是家长教育焦虑产生的直接诱因。因此消解家长的教育焦虑,首先要对家庭教育加强指导和引导,转变家长的教育观念。

一方面要逐步改变家长对中等职业教育的偏见,纠正家长对普通教育的盲目崇拜。实际上,随着国家对职业教育的类型化定位、对职业教育发展的高度重视与扶持,以及中等职业学校毕业生升学渠道的拓宽,中等职业教育并非是低于普通高中教育的“劣等”教育。另一方面,要多角度、多渠道引导家长根据孩子的潜能和兴趣、学业表现调整教育期望,改变“唯有上好高中、好大学才能改变命运”的想法,改变推动孩子竞争优质教育资源的不合理、不科学的做法,重视教育促进人全面发展、可持续发展的本体价值,而非地位获得的工具价值,从一味追求更“好”的教育转向追求更“适合”自己孩子的教育。

实现上述转变必须要建立健全家校社协同育人机制,形成家庭、学校、社会的教育合力。《中华人民共和国家庭教育促进法》明确规定,国家和社会为家庭教育提供指导、支持和服务。教育行政部门应组织有关部门统筹建设家庭教育信息化共享服务平台,开设公益性网上家长学校和网络课程,提供线上家庭教育指导服务。依托社区公共服务设施,设立社区家长学校等家庭教育指导服务站点,指导家长更新教育观念,提升教育能力,帮助家长科学、合理地疏导教育焦虑。学校可采用建立家长学校、开展家长沙龙等方式,通过定期组织培训讲座、咨询服务、经验交流、亲子活动等公益性家庭教育指导活动,帮助家长答疑解惑,多角度、多渠道引导家长转变教育理念,掌握科学有效的教育方法,逐步实现“育分→育人”的观念进化,尽快回归家庭教育的育人本位。

(二)加大校外培训市场监管和引导,营造良好的校外教育生态

校外培训机构在家长教育焦虑的形成过程中起到了推波助澜的作用。因此,教育行政部门应会同市场监管部门持续加大校外培训市场监管力度,强化“双减”政策提出的“依法依规严肃查处各种夸大培训效果、误导公众教育观念、制造家长焦虑的校外培训违法违规广告行为”。与此同时,2022年7月由中央网信办牵头,联合教育部及相关部门启动的打击恶意兜售教育焦虑、恶意炒作考试升学等营销账号的“清朗”行动仍需持续推进。不过,要警惕校外学科类培训行业逐步转入隐蔽和变异的趋势,这对监管工作提出了新的挑战。

校外培训的应然定位是学校教育的有益补充,为学生提供补偿、补差性的课后服务,以及满足个性化、多元化发展的学习需求,远离助力升学竞争的功能。所以,校外培训机构要正确定位自身在“双减”背景下的新功能,明晰自身与优化基础教育生态和国家基础教育改革导向相向而行的社会责任,自觉遵守宣传准则,转变“制造焦虑”的商业模式,回归公益属性,融入学校教育体系并服务于学校教育,内外合力营造良好的校外教育生态,在此过程中找到自己的发展空间。

(三)建构低筛选、弱竞争的基础教育生态,弱化文凭的等级性和教育竞争性

教育部部长怀进鹏指出导致家长教育焦虑普遍化的深层次原因,从教育内部来讲主要是职普协调发展和中高考竞争性选拔[14]。因此想要破解家长教育焦虑的困局,就必须要改变当前义务教育质量不均衡、普高分层、职普比大体相当的基础教育结构和高筛选、强竞争的基础教育生态。

重构基础教育生态的首要任务是调整高等教育结构,因为基础教育阶段教育竞争的白热化,症结在于我国在高等教育阶段实行的“非均衡型发展”模式,高等教育的“金字塔”结构是普通高中“金字塔”结构的根源之一,后者又是导致初中不均衡发展的重要原因。因此,首先要弱化高等教育的“金字塔”结构,建构多元、分类、特色化发展的高等教育体系,即在实施“双一流”建设政策时,也应确保其他类型、层次高等教育的多元化发展。丰富高等教育的招生录取方式,普及化阶段高等教育的招生录取方式应从单一、统一的考试转向多元录取,真正发挥高中生综合素质评价的作用。同时要消除招聘和晋升中重文凭的等级甚至重第一学历而轻能力、忽视素质匹配性的问题,形成以知识、能力与素质为导向的用人标准,弱化高考对高等教育获得、职业获得乃至未来社会地位获得的决定性意义。

在此基础上,基础教育应回归其“基础性”,基础教育的出发点是培养完整的、全面发展的人,而促进人的全面发展离不开长期的、深度的普通教育[15]。因此应逐步降低高中阶段的职普比,建构自然、融通、逐步后移的普职分流体制。此外,要强化基础教育的公平性,在义务教育优质均衡发展以及高中阶段教育普及的基础上,强化普通高中的优质均衡、多样化和分類发展。改革中考和高中阶段学校招生“唯分数”“强竞争”的方式,尽快形成高普及、优质均衡、低筛选、弱竞争的基础教育结构。

(四)加强社会建设,缓解生存焦虑

教育部部长怀进鹏认为,家长教育焦虑的深层原因不仅在教育内部,就业竞争压力以及收入分配、社会保障制度不完善,我国发展不平衡不充分等教育外部的问题也应当给予重视[16]。因此破解家长教育焦虑问题,不能仅依靠教育领域的“单兵作战”,还应该将其与社会建设的系统优化相结合。

首先,降低社会分层分化的程度。不断提高低收入入群的收入,扩大中等收入者比例。使家长降低对孩子未来获得何种社会地位的敏感性和关注度,转而关注孩子的全面发展,追求个人内在价值与意义,弱化攀比心理。其次,建构更合理、多样化的社会分层机制。使获得优质教育资源特别是获得重点大学文凭在社会分层中的作用适当下降;完善勤劳致富的激励机制,扩大劳动、能力、贡献在晋升和社会分层流动中的作用。这样一来,就能够缓解全社会对优质教育资源的竞争。第三,建立健全社会保障制度。加大财政支持力度,扩大社会保障的覆盖面,实现应保尽保;提高中低收入群体的社会保障水平,使每个社会成员都能通过社会保障享受有尊严的“体面”生活[17];大幅度提高社会福利和保障的质量,建设高福利社会,使人人免于生存焦虑以及对资源的激烈竞争。从这个意义上来看,二十大报告提出到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标,意义深远,价值重大。

参考文献:

[1] 杨小微.中国家长教育焦虑的问诊、探源与开方[J].人民论坛,2019,(34):104-105.

[2] 王洪才.教育失败、教育焦虑与教育治理[J].探索与争鸣,2012,(2):65-70.

[3] 杨发祥,闵兢.“鸡娃”的生成:现实图谱、制度型塑与文化建构[J].学术论坛,2022,45(3):83-96.

[4] 耿羽.莫比乌斯环:“鸡娃群”与教育焦虑[J].中国青年研究,2021,(11): 80-87.

[5] 艾瑞网.2019年成长焦虑白皮书[EB/OL].https://report.iresearch.cn/ report/201911/3473.shtml,2019-11-15.

[6] 新东方.2020年中国家庭教育现状调研报告[EB/OL].https://www. xdf.cn/redian/202011/11126814.html,2020-11-07.

[7] 杨小敏,阳科峰等.“双减”政策有效落实的潜在困境与应对策略——兼论公共在线教育服务体系建设[J].四川师范大学学报(社会科学版),2021,48(6):53-61.

[8] 北京大学中国教育财政科学研究所.2017年中国教育财政家庭调查:中国家庭教育支出现状[EB/OL].http://ciefr.pku.edu.cn/cbw/ kyjb/2018/03/kyjb_5257.shtml,2018-03-08.

[9] Bronfenbrenner,U.Toward an Experimental Ecology of Human Development [J].American Psychologist,1977,32(7):513-531.

[10] 杨磊,朱德全等.教育真的内卷了吗 ——一个批判分析的视角[J].内蒙古社会科学,2022,43(2):179-189.

[11] 朱新卓,赵宽宽.我国高中阶段普职规模大体相当政策的反思与变革[J].中国教育学刊,2020,(7):11-16+102.

[12] 吴愈晓.教育分流体制与中国的教育分层(1978-2008)[J].社会学研究,2013,28(4):179-202+245-246.

[13] 杜时忠,卢旭.转型期的教育崇拜:困惑、释疑、求解[J].探索与争鸣,2008,225(7):43-48.

[14][15] 中国人大网.国务院关于有效减轻过重作业负担和校外培训负担,促进义务教育阶段学生全面健康发展情况的报告[EB/OL]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202210/71d4c80e30824de1b157a 26f3f1be50b.shtml,2022-10-29.

[16] 朱新卓,陈俊一.我国中等教育阶段普职关系面临的问题与变革的方向——德国中等教育阶段普职关系对我国的启示[J].教育研究与实验,2013,(4):11-15.

[17] 林梅.当代中国年轻人的压力与焦虑[J].人民论坛,2019,(33):78-80.

作者简介:

朱新卓:教授,博士生导师,研究方向为教育社会学、教育基本理论。

骆婧雅:在读博士,研究方向为教育社会学、教育基本理论。

The Status, Characteristics and Countermeasures of Junior Middle School ParentsEducational Anxiety Under the Background of “Double Reduction”

—A Survey on the Family Education Status of Junior Middle School Students in Eight Provinces and Cities in China

Zhu Xinzhuo, Luo Jingya

(School of Education, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei)

Abstract: In recent years, educational anxiety has become a group mentality among parents. Grasping the status, characteristics and influencing factors of parents education anxiety and proposing countermeasures to alleviate it, which is of great significance to the indepth promotion of the “double reduction” policy and the reconstruction of the basic education ecosystem. Based on the survey data of junior high school students family education status in 8 provinces and cities in November 2022, statistical analysis answers the questions of “what is the anxiety”, “what is the degree”, “who is more anxious”, “why is anxious” and “how to alleviate it” of junior high school parents after the “double reduction” policy. It is found that more than half of the parents have educational anxiety and show the characteristics of “high anxiety and low educational involvement, and childrens academic and future development is the core content of parents education anxiety. The “double reduction” policy has reduced students academic burden and out-of-school training burden, but has not effectively alleviated parents educational anxiety. Anxiety emotional performance was no significant difference in family background factors, but the educational involvement behaviors of urban, highly educated, high-income and high-career parents was more intensive. The deviation of parents educational expectations, the competitive educational atmosphere created by peer groups and out-of-school training institutions, the basic education ecology with high selection and strong competition, and the enhancement of the social stratification and mobility function of education are all important factors that lead parents to fall into educational anxiety. Therefore, to alleviate parents educational anxiety, we should carry out comprehensive reforms from the aspects of improving the home-school-community collaborative education mechanism, increasing the supervision of out-of-school training market, building a basic education ecology with low selection and weak competition, and strengthening social construction, so as to change the parents education concepts, create a good out-of-school education ecology, weaken the hierarchy of diplomas and the competitiveness of education, and alleviate parents survival anxiety.

Keywords: parents of junior high school students; parental education anxiety; elementary education ecosystem

責任编辑:李雅瑄