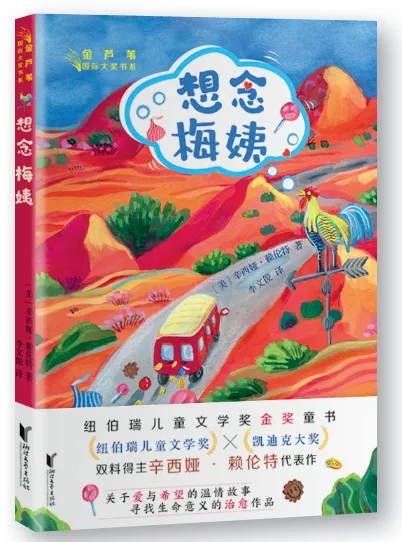

想念梅姨

□文/辛西娅·赖伦特 译/李文俊

梅姨去世的那天,欧伯回到拖车里,脱下他那套好西服,换上他平时穿的衣裳,接着便去坐在那辆雪维(雪佛兰牌汽车的简称)里,度过了整整一晚余下的时间。这辆老车停放在狗舍旁边我都记不清有多长时间了,疯长的野草把它围得严严实实,你不仔细看根本辨认不出来。多年来我都不明白欧伯干吗不干脆把这破烂东西处理掉,直到葬礼后见到他坐在那里我才有点儿明白。那时候,我知道,即使是全世界没一个人觉得这辆老车有一点点用处,欧伯却感到让它趴在那儿是自有道理的。在梅姨死了之后,他琢磨出来那道理是什么了。

我从来没见过有两个人是如此相亲相爱的。有时候,看着这两个人,我的泪水便忍不住要涌上来,即使是六年前我初来到这里,还太年轻,不会去想什么是爱的那会儿。不过我猜我身上准是有很深的一部分是在想着这件事,是希望它永远持续下去的,因为我头一回看到有天晚上欧伯坐在厨房里,帮梅姨梳理她那黄色的发辫时,我没法不跑到树林子里去没完没了地哭了又哭。我哭,是因为我感到幸福。

我知道我必定也是这样被人爱过的,虽然我记不得了。我必定是的;否则的话,那天晚上我见到欧伯和梅姨之间的亲密动作时,我又怎么会认识到那就是爱呢?我知道,我母亲去世之前,也必定是喜欢梳理我那发亮的头发,并且用强生牌婴儿润肤霜上上下下擦我的小胳膊,并且是把我包起来一整夜一整夜地抱着的。她必定是知道她活不多久了,因此必须比任何别的一位母亲把孩子抱得更长久一些。这样,我心中便会有更多的爱,在我再次看到它和感觉到它的时候,便能知道那就是爱。

母亲去世时,她所有的兄弟姐妹把我从一家传递到另一家,却从来没有哪个人想长期照顾我。但我心的深处仍然保存着爱的教育,因此并没有因为谁都不想把我当作自己的小女儿收养而变得刻毒和充满憎恨。我那可怜的母亲在我的心中留下了足够多的爱,一直等到有愿意要我的人到来。

就在此时,欧伯和梅姨从西弗吉尼亚州上那边去探亲,他们见到我这小妞时便知道这可是个小天使,于是便把我接回了家。

所谓家,在当时是,在今天也仍然是,一辆泛锈的老拖车,车头紧贴着法耶特县中心地带深水镇一座山的腹肋。我初次见到时,觉得它像是上帝玩过后随手从天上扔下来的一件玩具。它往下掉呀,掉呀,掉呀,最后就腾地落到这座山上来了,有点儿歪歪扭扭,摇摇晃晃,却谢天谢地居然没有散架。是啊,总算还是一个整体。除了车尾那儿有一块铝皮剥落了,有一扇窗子不见了,前面的踏脚台阶也往下塌陷了不少。

跟欧伯、梅姨一起度过的头一个晚上真可以算是我有生以来最接近于生活在人间天堂的时光了。说那是人间天堂,是因为这两个老人——他们从来没有梦想会从他们探望的俄亥俄州亲戚那里带回来一个小姑娘——从我们停靠在欧伯的那辆老车边上的那一分钟起,便开始在把他们这个泛锈、快要坍塌的窝,改造成一个适合于孩子居住的家。梅姨刚从车前座位里挤出来(梅姨是个大块头女人),便开始说他们要在什么地方挂一个秋千,欧伯还不等汽车熄火就已经在脑子里设计起一座架在树上的小屋来了。

可是一等我们进入拖车,我立刻便明白,他们无须做任何重大改变来讨好一个小姑娘的。梅姨打开灯后我看到的第一样东西便是那一个又一个的架子——好像每一面墙上都做满了架子——上面放的全是风信鸡呀。我一看就知道它们准保不错,必定是风信鸡,虽然它们跟我所见到过的那些全然不一样。在俄亥俄州老家那里,人们把风信鸡固定在围栏上或是插在园子里,好把鸟雀惊走。它们的形象也跟别处的大致差不多:一只走鹃,两条腿在风中打转,或者是一只鸡、一只鸭子。动漫画形象也是很常见的——在许多果园、菜园里可以见到一只加菲猫,它的腿脚在风中乱挥乱打,就跟疯癫了似的。

我见过的风信鸡多了去了,可是从未见到过像欧伯家这样的。欧伯真是位艺术家——我一见那东西的瞬间便全清楚了——虽然我当时太小,还不会用艺术家这样文绉绉的词儿。欧伯的风信鸡外形也不是乡野动物或是动漫画形象。它们是魔法。欧伯是这样告诉我的,我也明白他指的是什么。有一只风信鸡想表达的意思是“暴风雨”,它也果然很像,又黑又灰的,既漂亮又让人害怕。另一只表现出欧伯对于天堂的想法,我想他的那些天使眼看就要从那上头飞下来绕着拖车盘旋了,他们是那样的金光灿烂和亮丽。还有一些叫“火焰”“爱”“梦幻”和“死亡”的。甚至还有一只就叫“梅”的呢,它身上能转动的小部件比所有其他风信鸡的都多,小部件都刷成了白色——那是她的“灵魂”,他说。小部件是固定在从橡树锯下的一根枝条上的,他说,橡树就是梅姨的“动力”。

我站在那些架子的前面,瞧着这些奇珍异宝都开始转了起来,因为梅姨开动了车顶上的风扇,我真觉得自己是个有魔法的小姑娘了,是上帝选定的一个小姑娘,就像是那个落入了奇境的爱丽丝(英国作家刘易斯·卡罗尔所著儿童小说《爱丽丝漫游奇境记》中的女主人公)。这样的感觉至今仍然没有离开我。

好像有这么多的风信鸡还不够似的,梅姨把我推向厨房。在那里,她拉开了所有橱柜的门,还有冰箱的门,她对我说:“小夏,这里面所有的东西,只要你喜欢,就可以享用。如果这里没有,你欧伯可以上埃勒特食品店去给你买。我们就是想让你吃,宝贝儿。”

在俄亥俄州那边,我在大家眼里就像是一份小学生不想做也得做的家庭作业,吃东西从来就不是一件开心的事。我待过的每个人家都对食物特别计较,尤其是当那点点吃的东西跟我有关的时候。我也真的找不出什么合适的语言来形容当时的情况。反正我觉得自己像是动画片里的那只小耗子,它必须得好好盘算该按哪个键,按对了才会有食物落到它的杯子里。关在笼子里喊救命——那就是我那阵子有时会有的感觉。

我的眼睛扫过梅姨那些颜色鲜艳的橱柜,我又重新感到自由了。我看见了奥利奥夹心饼干、鲁夫尔斯炸土豆片和一大袋一大袋的士力架巧克力。那些纸盒盛装的果汁都是我曾经想尝尝滋味的,哪怕就只尝一次也好呀。我还见到又松又胖一口袋一口袋的棉花软糖、一罐罐的意大利通心粉以及一只塑料小熊,里面满盛着的正是蜂蜜。一些真正用玻璃瓶装的可口可乐在冰箱里冷藏着,大半只西瓜占据了这里很大的一块地方。而且,最最棒的是,有一塑料桶真正的巧克力牛奶,印的是好时牌商标。

“火焰”“梦幻”风信鸡,闪闪发亮的可乐瓶子,巧克力牛奶桶,它们都在欢迎我。我当时六岁半,我真的是回到家了。

梅姨是在侍弄园子的时候去世的。侍弄园子,那就是她一直在用的说法。法耶特县其他所有的人都会说他们上菜园干活去了,这也是你脑子里会出现的图景—— 一些人在外面的地里流汗劳作,呻吟叹苦。可是梅姨却是在侍弄园子,当她这样说的时候,你脑子里可以看到有个可爱的人儿戴了顶黄花图案的帽子,在将一枝又一枝粉红色的玫瑰花剪下来,而几只小知更鸟则停栖在她的双肩上。

自然,梅姨一辈子也未曾有过一顶花帽子,她的园子也跟任何人的一样实用。地里长出来的也不是玫瑰而全是些老架豆、硬生生的洋白菜和粗粗的胡萝卜。这是个很可信赖的菜园,对我们挺友好的,欧伯和我两人终于都认为,梅姨还是找对地方了,能够在这样一个友好的园子里,在所有这些讨人喜欢的蔬菜中间灵魂升天,和我们挥手告别,去做欧伯早就认为她会去做的那位光明的白色天使。

只有梅姨是在园子里去世的这个部分像是没有什么问题的。其他的一切就好像很不对头了,失去她差不多都有六个月了——我们都经过了两个季节——可是我仍然不知道欧伯和我接下去过的会是怎么样的一种生活。自打那时候起,我们几乎什么事儿都没有做,除了思念梅姨和感到受了伤害。我从来没想到我们会感到这么失落。

冬季让我们愁上加愁。在山区里,二月是个挺严酷的时间段。早上天还漆漆黑,我就得下山去赶乘校车,把欧伯一人留在家中,从窗子里目送我走出那幅凄凉的图景。我真是感到没着没落的。我更小一些的时候,不是欧伯便是梅姨,会陪我一起走到大路边上,在黑暗中陪我一起挨冻,还嘱咐我往地上多顿顿脚好让血脉流得畅通一些,直到公共汽车的灯光终于把树影颠到山脊上去,有个人能把我抱到第五十六号车哼叫着的热烘烘的引擎箱盖上去。

可是如今我已经十二岁了,理当独自一人上汽车站了。二月的寒夜在我身体里面引起的倒还不是恐惧。自从住进这个山区以来我就从来也没有对什么害怕过。在我肚子里作怪的压根儿就是一种孤独感。在我身后,欧伯独自一人待在那辆装满了睡得死死的风信鸡的拖车里,而我呢,独自一人等候在这条漆漆黑的路上,我们俩都那么需要梅姨。在黑暗里,在冬季,在一个寒冷的破晓时分,思念着某个人,那真是比什么都不好受的一件事了。

以前,梅姨自己是相信有从另一个世界来的幽灵的。她在世时总说她的妈咪和爹地发大水死去以后,还在冥冥之中守望着她呢。可怜的小梅。出那件事时她才九岁。整整一天和整整一夜,雨都下个不停,第二天仍然如此,到后来山上都被水浸饱了,洪水便顺着原先那条小溪的河床倾泻而下,形成了一堵足足有二十英尺高的气势汹汹的水墙,把睡梦中的小梅和她的家人所住的峡谷都灌满了。它像涨潮那样地冲过来,一整座一整座的房屋顷刻间全都粉身碎骨。大卡车也翻转身子漂了开去。大树也莫不给拦腰截断。

梅姨说她的母亲——梅姨总是叫她妈咪——听到可怕的大水马上要涌到的声音,便跳下床,冲向小梅的房间。她抱起睡梦中的孩子,将她放进一只铁皮的旧洗衣盆里。

这就是梅姨所记得的一切。她接下去的一个记忆便是醒来发现自己仍然在那只洗衣盆里,但是离开家已经有六英里远了。她的妈咪和爹地都不在了,永远地不见了。

不过梅姨说,他们反正还是在守望着她。在她成长的其余的时间里,她总会得到一些强烈的启示让她知道某件事情她应该做还是不应该做,告诉她该走哪条路。就是这样的启示,使得她不去坐进一个男孩的汽车。就在那天晚上,那辆车子整个身子跟一棵树缠在了一起。他们还告诉她不要相信那个怪怪的邻居赖斯先生,果不其然,这个先生没多久就让警察押上了囚车。有一天,他们又告诉她,跟欧伯一块儿过准保没错。

梅姨一直说,她跟欧伯一块儿过之后,她的妈咪和爹地可以安心休息了,他们终于可以飞出去参加天上的教堂野餐会了。她说她的爹地准是在自己的土豆色拉碗里细细翻看,以免把上帝吃到肚子里去呢。

梅姨是我所认得的人里最最好的一个,甚至比欧伯都要好。她那大啤酒桶似的身体里,除了爱,就再也没有别的什么了。在欧伯和我晕乎乎地上外面去乱奔乱闯的时候,她就守在这拖车里,操心着一切,让我们在野够了想落地的时候能有一个舒舒服服的家可以安顿。她了解人,所以总让他们按自己必须得走的路去走。她对自己遇到的每一个人都抱有信心,而她的希望也从未落空过,因为任何人都不想使她失望。有些人知道她只看他们身上最好的一面,于是便把这一面转向她,让她能有一个好的印象。

对于自己是个整日价只会捣鼓风信鸡的海军伤残老兵,欧伯并不觉得有什么不好意思的,我呢,也不认为自己成了个多年来让别人推来推去谁都不待见的小孩有什么好丢人的。我们俩都有梅姨帮我们撑着呢。而且我们自我感觉还都挺好的。

可是现在我们不再感到良好了。而且我还认为欧伯快要不行了,真的要死了——如果我想不出一个办法来修补他那颗伤心欲碎的心的话。要是欧伯真的走了,真的随着梅姨而去了,那么,留下来的就只有我和那些风信鸡了。到那时我们会全都寂静得跟在晚上似的,祈祷着我们能够有翅膀,真正的翅膀,让我们可以飞往别处去。 (有删节)