等离子体合成射流激波-激波干扰控制数值模拟

崔龙泉, 周 岩, 谢 玮, 罗振兵, 彭文强, 程 盼,王 林, 邓 雄

(1.61764部队,海南三亚,572022;2.国防科技大学空天科学学院,长沙,410073)

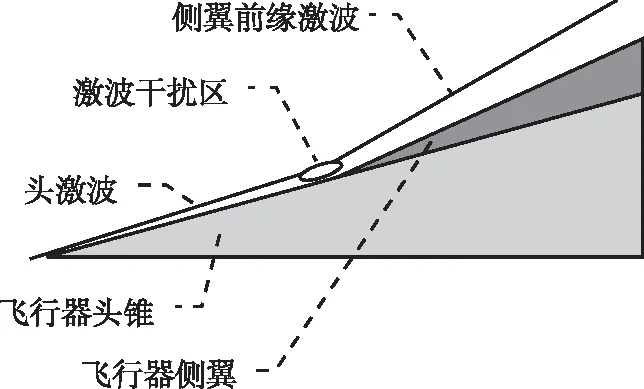

高超声速飞行器是21世纪航空航天发展的主要方向之一,它具有飞行速度快、飞行距离远、机动能力强、突防概率高等特点与优势。然而要实现上述目的,高超声速飞行器需要在大气层内长时间高速飞行,严酷的气动热环境使得传统高超声速飞行器热防护技术面临着严峻的挑战。降热技术的引入能够有效提升飞行器热防护系统承受能力,是国内外高超声速飞行器技术发展的核心问题之一。在飞行器以高超声速实现弹道变轨拉起过程中,飞行器头激波与翼前缘激波在侧翼附近发生激波-激波干扰现象,如图1所示,翼前缘激波干扰区的热流可达非干扰区的1.5~2倍,极易使得局部防热层达到耐温极限,发生烧蚀,严重危害飞行器飞行安全。

图1 飞行器头激波与翼前缘激波发生激波-激波干扰

激波-激波干扰对高超声速飞行器的飞行性能有重大影响,如果不加以控制可能会产生严重后果。因此,探索流动控制手段对激波-激波干扰进行有效控制对于显著提升高速飞行器的飞行安全性、改善飞行器耐热性和提高飞行器推进效率具有重要意义。

流动控制技术可分为主动流动控制和被动流动控制[1]。常用的被动流动控制方式包括机械式涡流发生器[2]、壁面鼓包[3]、凹腔循环结构[4-5]等。主动流动控制通过引入能量对流场进行控制,其控制手段多样化且灵活性很高,可以根据流场变化灵活地选择控制参数,提高控制效率。通过主动流动控制技术控制激波通常采取的控制手段有边界层抽吸和吹除[6-9]、涡流发生器[10-13]、直流电弧放电[14-16]和等离子体合成射流等。

等离子体合成射流技术是由Grossman等人最先提出[17],然后被用于流动控制。等离子体合成射流的核心部件是SparkJet激励器,又称等离子体合成射流激励器[17],是一种新型的基于等离子体的激励器,在超声速/高超声速流动控制方面具有巨大潜力。它由一个带小出口的绝缘腔和一对电极组成。在两个电极之间施加一个高压,以击穿空腔气体,并迅速加热和加压密闭空腔中的气体。同时,在出口处形成高温、高速的等离子体合成射流和强压缩波,合成射流喷出后,由于腔体中的低压,激励器将自动吸入环境中的空气,等离子体合成射流激励器的一个操作周期仅需几百微秒。其结构和工作过程如图2所示,其工作过程可总结为为3个阶段:能量沉积、射流喷出和吸气复原。

图2 等离子体合成射流激励器工作过程

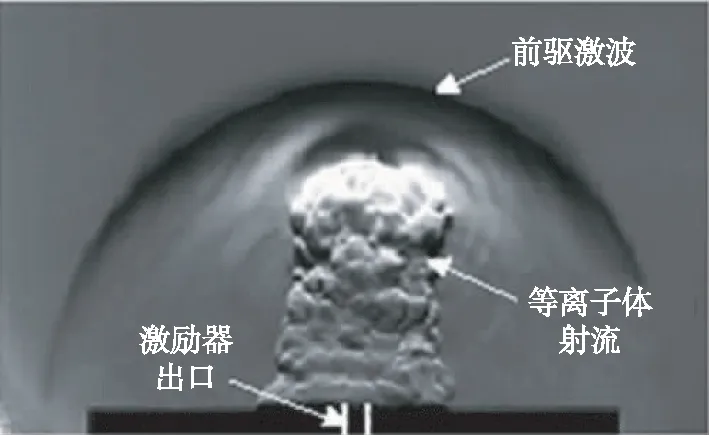

典型的等离子体合成射流流场结构如图3所示[18],流场中除一股蘑菇状射流外还包括一道呈球对称结构的称之为前驱激波的强压缩波。前驱激波引起的压力梯度变化具有激波控制的效果,因此等离子体合成射流可以实现激波控制。

图3 等离子体合成射流流场纹影图[18]

针对等离子体合成射流激励器的数值模拟方法大体可以分为基于电磁流体力学(EMHD)的能量沉积模拟、等效电路模拟、气体放电等离子体模拟以及空气动力学模拟等4种类型[19]。基于电磁流体力学的能量沉积模拟最先是由法国宇航中心采用的一种模拟方法[20-21]。等效电路模拟是法国宇航中心采用的一种方法[20],他们采用SPIC商业软件进行等效电路的模拟,模拟结果与实验测量结果较为符合。气体放电模拟是最复杂的一种模拟方法,空军工程大学的朱益飞等人对此进行了探索[22],这种方法模拟难度很大,应用较少。空气动力学模拟是目前研究最广泛的一种,它不考虑等离子体放电过程中的粒子反应,仅将放电过程视为对流场的加热,通过求解N-S方程模拟加热后激励器腔体内气体的膨胀、喷出、回填。本文采用的等离子体合成射流激励器的数值模拟方法就是空气动力学模拟方法。在空气动力学模拟里面最早的一种模型是瞬时加热模型,它认为等离子体放电的加热过程相比于射流的形成、发展过程而言很短,可以认为是在瞬间完成的,因此在计算前在加热的区域施加高温高压的初始条件。另外一种模型认为加热过程是在有限时间内完成的,如国防科技大学王林等采用计算模型[23],加热功率在放电刚开始的有限时间内为一个恒定值,而在之后为零,表示放电结束。

针对等离子体合成射流的应用,国内外也开展了广泛研究。近年来,等离子体合成射流激励器逐渐被用于解决超声速流场中与激波有关的问题。文献[24]的一项研究表明,等离子体合成射流显著削弱了马赫数为2的气流中的压缩斜激波,并消除了激波的近壁部分。在文献[25]进行的实验中,当等离子体合成射流与20°斜劈产生的激波相交时,会发生前驱激波与激波的相互作用,从而达到控制激波的效果。此外,等离子体合成射流在超声速分离、分离激波和激波相互作用的控制方面也被证实是有效的。虽然国内外基于等离子合成射流对激波进行控制的研究较多,但目前针对高超声速飞行器中经常存在的激波-激波干扰典型流场的控制研究还未见相关报道,由于来流的二次压缩以及激波干扰点的存在,该种流场结构与单斜劈流场表现出一定的不同,其控制特性需要开展进一步研究。

本文建立了等离子体合成射流激波-激波干扰控制仿真模型,分析激波-激波干扰控制的流场特性,并定量地分析等离子体合成射流进行激波-激波干扰控制的效果。同时针对激励器安装位置以及激励器能量2个参数,进行等离子体合成射流高超声速流场激波-激波干扰控制的数值模拟研究,希望对参数的优化给出指导。

1 物理模型和计算方法

1.1 控制方程

本文采用了文献[19]中提到的空气动力学模拟中的瞬时加热模型,通过计算前在加热区域施加高温高压的初始条件模拟能量注入。控制方程为非定常可压缩黏性N-S方程组,采用有限体积法对控制方程进行离散,空间离散采用二阶迎风格式,时间离散为二阶隐式格式,计算时间步长取为2×10-9s,每个时间步内迭代20步,使得所有变量迭代计算残差小于10-6以保证收敛。简化后的模型主要有以下假设:

1)不考虑放电过程的电磁场产生的影响,流动和传热过程用Navier-Stokes方程进行描述;

2)假定气体在时间和空间上被均匀加热;

3)放电过程等效为对激励器腔体施加高温高压,放电气体处于局部热力学平衡状态;

4)忽略等离子体的产生,假设整个过程工质满足理想气体状态方程,黏性系数满足Sutherland公式;

5)不考虑重力及应力张量等的影响;

6)将实际的三维旋转圆柱状激励器抽象为二维轴对称模型。

1.2 计算域及网络划分

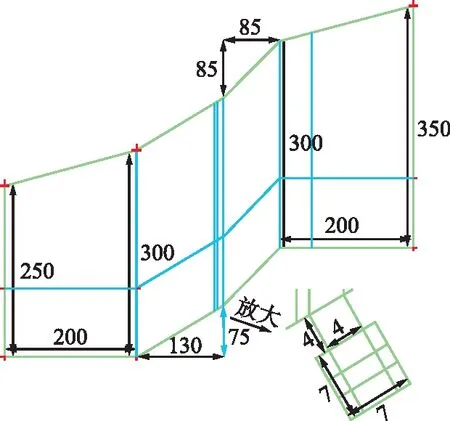

本文将计算域划分为两部分,即外部流场和等离子合成射流激励器,其中外部流场为双斜劈结构,模拟高超声速飞行器的头翼和侧翼,等离子体合成射流激励器模型采用二维轴对称模型,如图4所示。具体尺寸设置为:激励器腔体为圆柱形,直径为7 mm,高为7 mm;激励器出口直径为4 mm,高为4 mm。外流场区域由2个直角梯形和2个平行四边形组成。最左边直角梯形上底为250 mm,下底为300 mm,高为200 mm;左边一个平行四边形底为300 mm,高为130 mm,内角(锐角)为30°;右边一个平行四边形底为300 mm,高为85 mm,内角(锐角)为45°;最右边直角梯形上底为300 mm,下底为350 mm,高为200 mm。

图4 计算域设置(单位:mm)

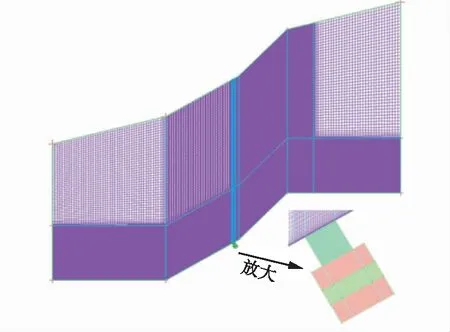

为了尽可能精确地描述计算域内流场变化,同时尽可能地节约计算资源,对关键区域如激励器腔体、激励器出口以及激波-激波干扰区设置的网格数相比于其余部分更密集。其中激励器腔体和出口处网格长和宽均设置为0.1 mm;外流场区域上半部分网格较为稀疏,宽度为3 mm,下半区域网格较为密集,宽度为0.5 mm;外流场区域两道斜劈所在区域网格较为密集,长度为1 mm;其余区域网格较为稀疏,长度为4 mm;各个区域网格边界加密。整个计算域共有网格293 916个,最小的网格体积为2.454 369×10-14m3,最大的网格体积为3.254 122×10-6m3,如图5所示。

图5 网格划分

1.3 边界条件

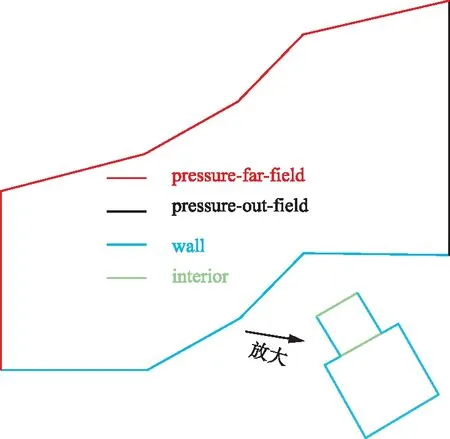

边界条件主要包括4类:内部边界(interior)、壁面(wall)、压力远端(pressure-far-field)和压强出口边界(pressure outlet)。如图6所示,在设置边界条件之前,首先设置operating pressure 为0 Pa,之后设置的所有压强参数都是在此基础上的表压强。对于气体参数,气体类型设置为理想气体,密度为1.225 kg/m3,气体摩尔质量为 28.966 g/mol。流场初始温度设置为300 K,对所有的壁面,设置热传导系数为6 W/(m2·K),设置内部边界(interior)主要是为了方便对激励器施加能量。对于压强出口边界(pressure outlet),表压设置为101 325 Pa,初始的k和ε均值设置为1,切应变条件为无滑移边界条件。

图6 边界条件设置

2 计算方法验证和结果分析

2.1 计算方法验证

Zhou Y等通过对静态流场的前驱激波和射流特性进行了实验验证[24],计算结果与实验结果较为一致。本文进一步对激波-激波干扰控制模型进行验证。图7是激励器放电后36.6 μs实验结果图,从图中可以看出,高超声速来流经过第一道斜劈时,流场内产生一道明显的斜激波,高超声速来流经过第二道斜劈时,流场内产生了一道倾斜角度不同的斜激波,两斜激波由于倾斜角度不同,在流场内交会,形成激波-激波干扰。放电36.6 μs时,等离子体合成射流喷出激励器,形成明显的弓形激波。

图7 激励器放电后36.6 μs实验纹影图

图8是该实验对应的仿真模型放电36.6 μs时压力云图。将图8与图7进行比较,仿真计算结果压力云图中两道斜劈形成的两道激波与实验结果图中的两道激波非常相似,两道倾斜角不同的激波形成的激波干扰区大致位置也基本相同,等离子体合成射流喷出形成的前驱激波也与实验结果类似。由此可知,仿真模型计算结果较好地模拟了实验结果,可信度较高。

图8 激励器放电后36.6 μs压力云图

2.2 结果分析

2.2.1 计算算例

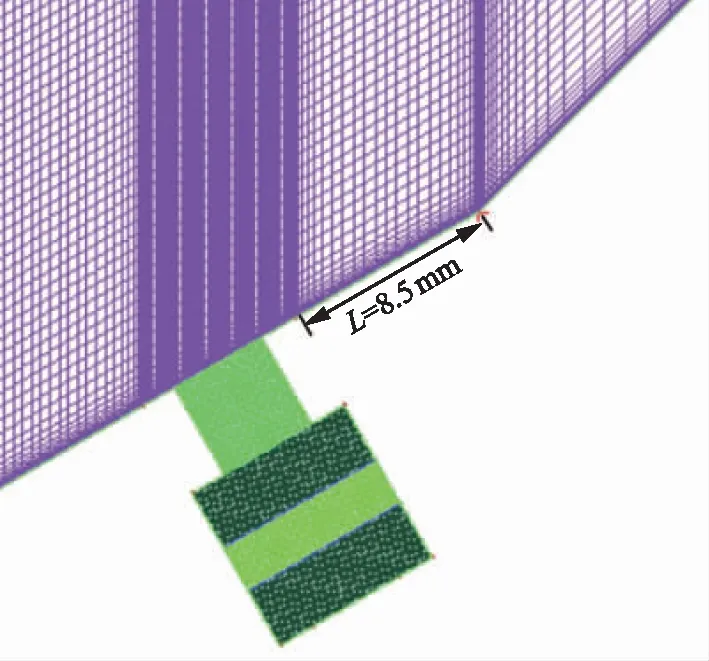

激励器出口位置和能量水平是等离子体合成射流控制激波-激波干扰效果的重要影响因素。L为激励器右边界与第一道斜劈最右端点的距离,示意图如图9。本文选取表1所示的5种激励器出口位置和表2所示的3种激励器注入能量共15种工况作为计算算例,研究不同出口位置和激励器初始能量对等离子体合成射流激波-激波干扰控制的影响。其余无关变量都保持一致。

图9 激励器出口位置示意图

表1 出口位置工况表

表2 能量水平工况表

2.2.2 流场变化分析

图10为case1-3典型时刻温度云图,结合流场随时间的变化情况可知,在t=15 μs时,射流产生的扰动开始作用于头激波,使头激波开始向上抬起。在15~50 μs时间段,头激波抬起角度较大,使头激波与侧翼前缘激波干扰减弱。在50~100 μs时,射流的扰动逐渐超过干扰区,头激波抬起角度降低,控制效果减弱。随着时间的再推移,当t=150 μs时射流产生的扰动超过侧翼,头激波抬起角度几乎降低为0;当t=200 μs时,射流扰动离开流场,流场变回最初稳定的状态。

(a)t=15 μs

合成射流速度很高,运动到壁面时会对壁面产生很强的冲击作用,使得壁面压力增加,同时射流本身为高温射流,与侧翼表面接触时会将其携带的能量通过对流换热传递到壁面,使得壁面热流增压。再结合温度云图可知:一方面等离子体合成射流能形成弓形激波,使头激波抬起一定角度从而降低头激波与侧翼前缘激波的干扰;另一方面合成射流会直接作用于侧翼,使合成射流自身携带的高动能和高热能传导到侧翼上,使侧翼的热流和压力有一个显著增加,使控制效果有所降低。

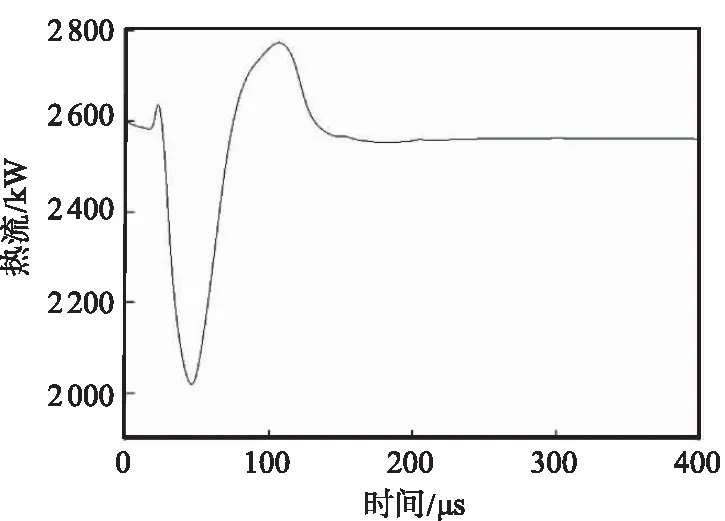

2.2.3 侧翼上热流和压力变化分析

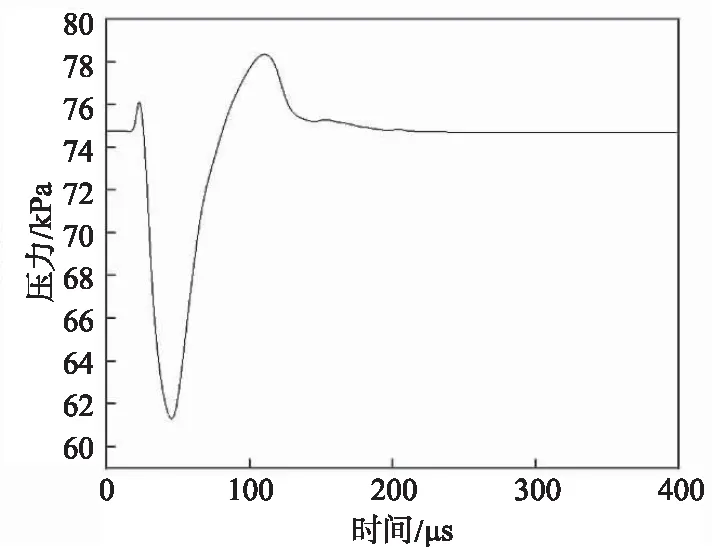

图11是侧翼表面总热流随时间变化曲线,图12是斜劈总压力大小随时间变化曲线。结合图11和图12以及前文激波-激波干扰控制流场分析,射流控制激波-激波干扰的整个物理过程如下:t=20 μs时,等离子体合成射流产生的弓形激波使头激波抬起一定角度,从而使头激波与侧翼前缘激波干扰减弱,侧翼上总热流和总压力开始减小;当作用时间达到40 μs左右时,合成射流使头激波抬起角度达到最大,侧翼上压力达和热流达到最小值,并在40~70 μs时间段内维持在一个较低水平;70 μs后等离子体合成射流直接作用于侧翼上,使合成射流自身携带的高动能和高热能传导到侧翼上,使侧翼的热流和压力有一个显著增加;70~90 μs时间段,直接作用于侧翼上的合成射流不断增加,使侧翼上热流和压力增加到最大;90 μs之后,合成射流继续推进,直接对侧翼的作用减少,使侧翼上热流和压力开始减小;最后在时间达到150 μs时,合成射流完全离开侧翼区域,流场恢复为初始状态,斜劈上的热流和压力也恢复为初始状态。

图11 侧翼表面总热流随时间变化

图12 侧翼表面总压力随时间变化

(1)

(2)

式中:HF(t)为总热流;p(t)为总压力;T为周期。将控制后的平均热流和平均压力不施加控制时的热流和压力对比,可反应一个周期内的总体控制效果。对图11和图12中的曲线进行积分再除以工作周期150 μs得到一个周期内斜劈上的平均热流和平均压力,其分析控制效果见表3。

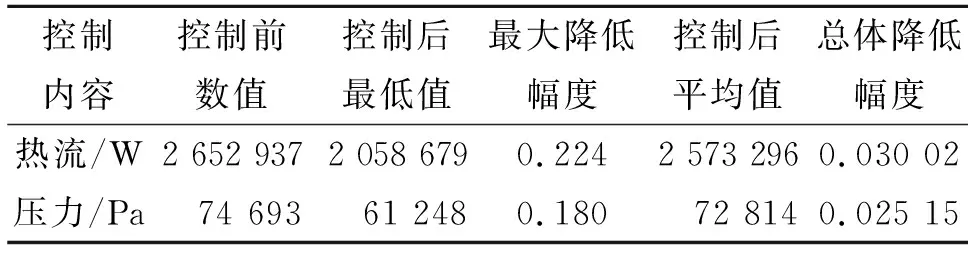

表3 控制前后侧翼表面热流和压力结果

表3可知,控制效果最好的时刻热流控制效果可以达到15.560%,压力控制效果可达到12.640%;一个周期总体热流控制效果可达到1.593%,总体压力控制效果可达到1.392%。

2.2.4 出口距离对控制效果的影响

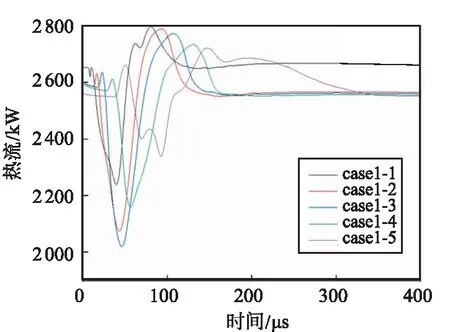

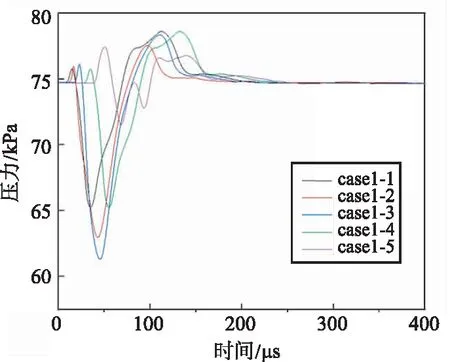

图13是5种case侧翼表面总热流随时间变化曲线,图14是5种case侧翼表面总压强随时间变化曲线。

图13 不同出口距离侧翼表面总热流随时间变化

图14 不同出口距离侧翼表面总压力随时间变化

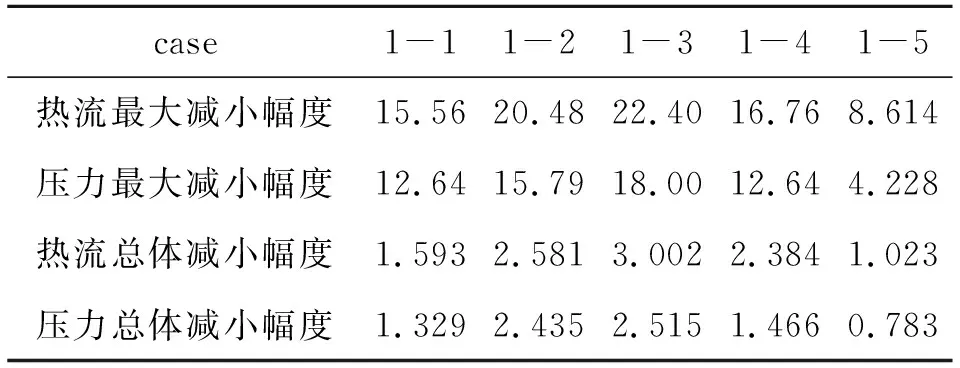

读出图13和图14中最低点坐标,与未施加控制时进行比较得到瞬时最大减小幅度,见表4。对图13和图14中的曲线进行积分再除以工作周期150 μs,分别得到一个周期内5种case斜劈上的平均热流和平均压力,从而分别得出5种case的热流和压力的总体减小幅度,见表4。

表4 不同出口距离热流和压力控制结果 单位:%

结合图13,图14和表4可知,随着出口距离L增大,热流和压力的控制效果先增大后减小,且case3的控制效果最好。上节分析得出,出口距离L的增大,一方面会使头激波抬起角度增大从而增大控制效果,另一方面会增大射流干扰传递到激波-激波干扰区的时间从而减弱控制效果。出口距离L从8.5 mm增大到50.5 mm(case1-1至case1-3)阶段,整体上控制效果表现为增大。出口距离L从50.5 mm增大到134.5 mm(case1-3至case1-5)阶段,整体上控制效果表现为减弱,从而导致控制效果随着出口距离的增大先增大后减小。

2.2.5 能量水平对控制效果的影响

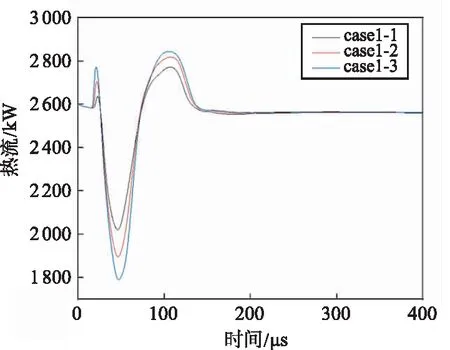

图15是3种激励器初始能量水平在L=50.5 mm时侧翼表面总热流随时间变化曲线。图16是3种激励器能量水平在L=50.5 mm时侧翼表面总压强随时间变化曲线。

图15 不同能量水平侧翼表面总热流随时间变化

图16 不同能量水平侧翼表面压力随时间变化

结合图15和图16可知:t=20 μs时,侧翼上热流和压力大小有一个上升;t=30 μs时达到顶点,之后侧翼上热流和压力开始大幅减小;t=50 μs时达到最低点,之后侧翼上热流和压力再次上升;t=130 μs时达到最高,超出原来水平;130 μs时刻之后,热流和压力再次下降;t=150 μs时降到初始水平。结合不同能量水平曲线对比可知,随着激励器施加能量的增大,合成射流直接作用于侧翼上的能量增大,热流曲线和压力曲线的两个极大值都增大。随着激励器能量水平的提高,一方面激励器会产生更强的前驱激波,使得头激波的抬起更为显著,将有利于降低侧翼的压力与热流;另一方面激励器也会产生更高能量的合成射流,更高能量的合成射流直接冲击侧翼,将不利于降低侧翼的压力与热流。研究发现,在本文3种能量水平算例下,第一方面的作用(即更强前驱激波的作用)表现的更为显著,模拟结果显示,随着激励器能量水平的提高,尽管侧翼表面峰值压力与热流有所增压,但其平均压力与热流呈下降趋势。

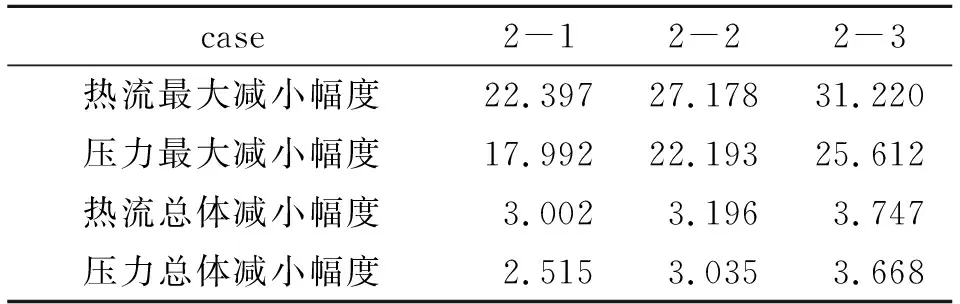

读出图15和图16中最低点坐标,与未施加控制时进行比较得到瞬时最大减小幅度,见表5。利用式(1)和(2)计算出一个周期内的平均热流和平均压力,从而分别得出3种能量水平的热流和压力的减小幅度,如表5。结合图15、图16以及表5,不难看出,随着能量水平增大,在一定范围内合成射流对激波-激波干扰区热流和压力的控制效果增大。

表5 不同能量水平热流和压力控制结果 单位:%

3 结论

1)仿真结果表明等离子体合成射流可以较好地减弱高超声速飞行器的头激波与侧翼激波的干扰,合成射流对激波-激波干扰的作用分为两方面:一是合成射流产生的弓形激波作用于头激波,使头激波抬起一定角度,从而减弱头激波与侧翼前缘激波干扰;二是合成射流携带的高热能和高动能也会直接作用于侧翼使侧翼上热流和压力增大,减弱控制效果。探究合适的激励器安装位置可以增大头激波抬起角度并减弱合成射流对侧翼的直接作用,达到较好的激波-激波干扰控制效果。

2)仿真结果表明不同的激励器出口安装位置和不同的初始能量注入能产生不同的控制效果。随着出口距离的增大,首先由于头激波抬起角度增大,控制效果增强;其次由于射流扰动传递到激波干扰区时间增大,控制效果减弱。总体上对热流和压力的控制效果表现为先增大后减小。在一定范围内,初始能量注入越高,控制效果越好。控制效果最好的时刻热流控制效果可以达到31.220%,压力控制效果可达到25.612%;一个周期总体热流控制效果可达到3.747%,总体压力控制效果可达到3.668%。