浅析通过小学数学探究性作业培养学生个性化思考能力

陈洁

摘要:如何做到“全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担?”,那就需要老师重新审视“作业”的价值和作用。学生在思考问题的方式上、解答问题的角度上是有差异的,应该能够针对自己学习中存在的问题进行反思,从而充分发挥学习的自主性,为此学生应该具备个性化的思考。因此,一份好的作业设计应该要能体现学生在解题过程中的个性,而不是把重点落在机械题目的反复操练上。现阶段的作业形式较为单一,这导致答案唯一,不利于学生个性化思考,也变相加重了学生的作业负担。所以,作业的形式和评价方式都应该得到改变。笔者将从关于《组合图形的面积》探究性作业的设计和反馈两方面阐述如何在作业中培养学生的个性化思考能力。

关键词:探究性作业;个性化思考能力;减轻作业负担

中图分类号:G623.5文献标识码:A文章编号:1673-8918(2023)09-0070-04

常常听到有很多人拿数学老师做调侃:“数学老师批作业可快了,因为标准答案唯一。”数学作业在很多人眼中几乎等同于习题册、练习卷等,是老师检验学生学习情况的工具。作为这样的工具,它就如同一个模具检验学生的作业解答是不是一个“合格的标准件”,这让很多老师将教学目的变成了“让孩子们会做作业”。这导致了学生思考问题的方式、解答问题的角度大体相同,从而导致答案唯一化的现象。要改变这些存在的问题,笔者认为在作业中要能关注学生的思考过程,能欣赏作业中的差异性,从而培养学生个性化思考,提高他们的学习能力。笔者以《组合图形的面积》作业设计为例来谈一谈如何在作业中培养学生的个性化思考能力。

一、 探究性作业的设计

(一)巩固性作业中存在的问题

以往关于“组合图形的面积”的课后练习是这样设计的:

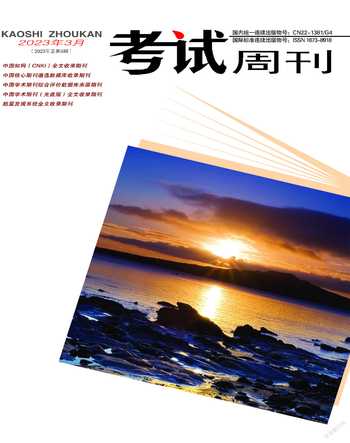

给出某个组合图形,求该图形的面积。设计的练习题如图1所示:

这类作业属于巩固性作业,针对该节课的重难点进行练习,借助解决简单的组合图形面积能操练解题方法。

因为出题者是教师,教师迫切地希望通过作业巩固学生对所学知识的掌握,学生被“牵着走”的痕迹过重。同时,因为这类作业较为基础,学生需要在规定的较短的时间内完成练习,学生的思维没有得到最大限度的发散与拓展,教师很难从解题过程中看到学生个性化的思考过程。而这类作业的评价方式通常是师生一对一的互动,所以学生也很难从其他渠道得到更多的评价,难以与他人进行交流互动,分享不同的思考方式和解题方法,在思维上难以得到更多的碰撞。同时,这类作业可能因为题型的不同,在反复操练的同时,会增加作业时间、降低学生的学习兴趣。

综上所述,笔者认为作业的类型和评价方式都需要得到改变。

(二)探究性作业的设计

1. 确定作业类型

为了能在最大程度上发展与拓展学生的思维能力,整合作业资源以达到提质增效的作用,笔者采用探究性作业这一方式。笔者把组合图形的面积探究性作业定义为:学生在教师的预设和引导下,围绕着“设计组合图形”这一主题,结合所学,自主寻求或是构建答案的数学作业。

2. 作业实施方案及评价方式

整个作业的实施要体现出以下四点: ①能在提供足够完成作业时间的前提下,根据个体的不同情况,能在已有的学习能力上进行提升,充分发挥学习的自主性;②能在完成作业的过程中发现自己存在的问题并加以改进;③能在设计和解答的过程中,关注思考过程,在作业中能体现出个体的差异;④通过多元化的评价,能通过交流互动共享不同思考问题的方式及解答问题的角度。

为了能充分发挥学生的自主性,笔者设计了“我设计你解答”的探究性作业,利用所学的知识自己设计一个组合图形,请同班同学来解答这个图形。为了能达到最佳效果,笔者为学生提供足够的设计时间,让他们在探索和实践的过程中,激活思维的发散性与独创性。作业设计如图2所示:

因为预防新冠病毒感染的原因,学生只能在网络上进行交互活动,笔者利用“晓黑板”这一平台进行网络交互。学生将设计好的图形传给笔者,笔者根据学生的设计情况提出修改意见;将修改过没有问题的设计图上传至“晓黑板”的“活动”板块供其他学生解答;设计者与解答者就解答情况进行互动;笔者整理设计图和解答情况,将有设计和解答的完整作业贴在“活动”板块供学生欣赏和评价。作业流程如图3所示,完整的作业如图4所示:

二、 反馈和结论

在完成设计组合图形的探究性作业中,学生的个性化思考能力得到了培养,这体现在以下三个方面。

(一)能体现个体差异

在提供足够完成作业的时间的前提下,根据个体的不同情况,使学生能在已有的学习能力上进行提升,充分发挥学习的自主性,激活思维的发散性与独创性。在设计过程中,每一位同学都设计了一个组合图形,根据能力高低,设计出的组合图形也有所不同,学习能力较弱的同学能够模仿巩固练习进行设计,学习能力较强的同学在设计的时候,思考了更多“转化”方面的相关内容。

比如說,B班L同学的初次设计如图5所示,从图上可以看出学生已经意识到不用标出所有边上的数据,可以根据已有的知识,通过观察、对比、分析能判断出没有标出数据的边长是多少。从边长数据上可以分析出该学生的解题方法是将该图形分割成三个长方形后再计算面积。修改后的设计如图6所示,学生减少了两条边的数据,如果再按照原来的解题方法是没有办法算出该图形面积的,在这个情况下,必须要调整解题思路:将割下来的两个长方形合并成一个大长方形,10-1-3-4就是这个大长方形的宽。虽然只是减少了两个数据,但是却改变了学生的解题思维。学生需改变原有的解题思维,需重新将目光集中回图形本身,通过认真“审图”,理解“转化”这一重要的数学思想方法。

不同的学生设计出的图形不同,不同的学生解答同一道题目的角度也不同,比如说,A班W同学的设计如图7所示,这是一个阶梯形状的组合图形,可以通过割补等方法求解面积,方法较为灵活。

解答该题的两位学生的方法分别如图8和图9所示。图8中的方法是将该图形分成了左中右三个长方形后通过先割后加的方法计算出该图形的面积;图9中的方法是通过补上三块相同大小的正方形,将原图形补成一个大正方形后通过先补后减的方法算出该图形的面积。

在活动区的分享中(图10),又有其他同学提出了不同的想法:通过观察数据,根据数据特征,认为这个组合图形是由6个5×5的正方形组合而成的。

无独有偶,B班F同学也设计了一个类似的图形,B班两位学生的解答方法如图11和图12所示。

第一位学生认为这个图形是由15个4×6的长方形组成的;第二位学生则通过补上一个完全相同的图形后转化成一个长方形,将问题转变成求长方形面积的一半。

这些不同就是学生之间的个体差异,笔者在活动中尊重和认可了这些差异,给予学生更多的创造空间。在设计和解答的过程中,学生能更多地关注思考过程,在作业中能体现出个体的差异。

(二)能解决个性问题

学生能在完成作业的过程中发现自己存在的问题并加以改进。在设计的过程中,大部分学生经历了设计——修改——定稿这一过程,有的同学发现自己没有了解清楚图形的结构,有的同学发现自己没有把握好边长之间的关系……

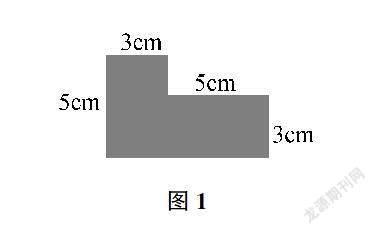

比如说,学生在设计时出现如图13所示的这个问题:虚线方框中数据所对应的两条边长的总长度应等于实线方框中数据所对应的两条边长的总长度(4+9≠9+5);虚线三角形中数据所对应的两条边长的总长度应等于实线三角形中数据所对应的两条边长的总长度(3+6≠6+4)。学生在写边长数据的时候,没有考虑到这些因素,设计出的组合图形在边长的数据上存在问题。学生在后续的修改中关注到了这些问题,在修改的过程中修补了知识点上的漏洞,对自己存在的问题进行了反思。整个过程体现出了学生能积极思考、自我探索、发现问题从而解决问题。

这些个性问题只有通过自己的亲身实践才能体现出来,学生在这一过程中进行了自我检查、自我反思,比起巩固练习中所能得到的体会更为深刻。

(三)能完善个性思考

不同学生思考问题的方式不同,解答问题的角度就会不同,所用到的解题方法也不相同。正因为如此,要通过各种交流渠道来体现这些不同。在设计交流中,设计者与教师进行了交流;在设计展示中,全班同学分享、欣赏、借鉴了彼此的设计;在解答交流中,答题者与设计者进行了交流;在最终的作业展示中,全班同学进行了互相评价。

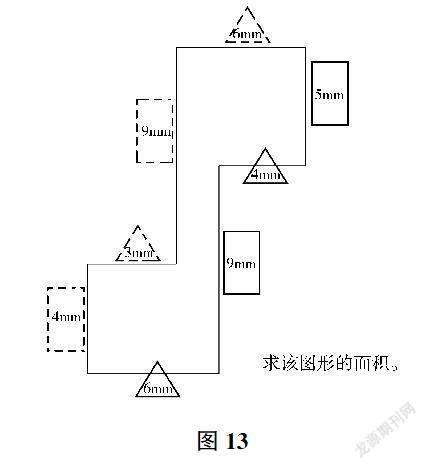

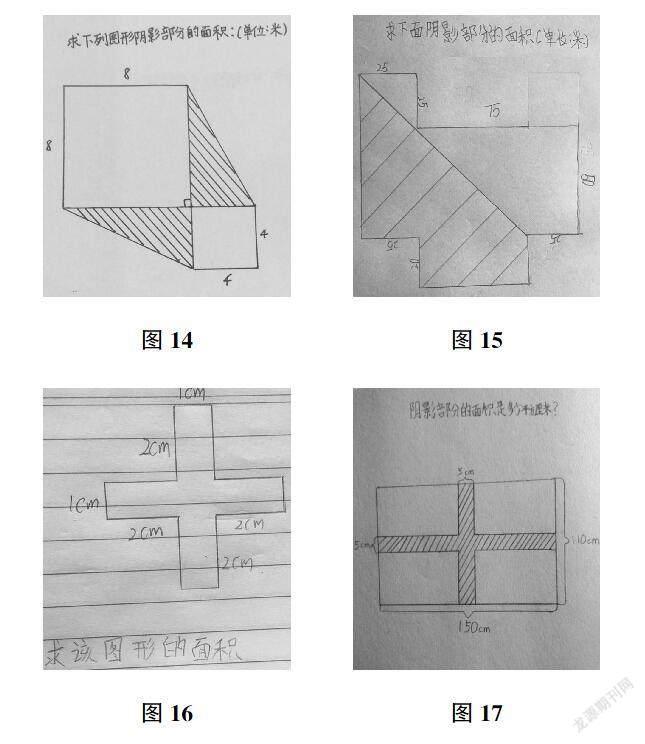

在展示交流的过程中,学生之间不仅能分享彼此的解题思维和解题方法,还能从他人的设计中汲取灵感进行加工创作,设计出极具个性化的设计。如A班H同学就从L同学设计的设计图中(图14)找到了灵感(图15),B班的T同学也在Y同学的设计上(图16)进行了再创造(图17)……可见学生之间思维的碰撞能产生多美妙的火花呀!在评价交流的活动板块中,同学们还对设计图“評头论足”,各抒己见,通过打五角星、语音和文字等形式进行评价(图18和图19)。有同学指出了他人的问题,有同学分享了自己的解题心得。通过各种交流渠道,学生都在不断地进行交流和思考,提高了学习兴趣,增强了学习自信心,思考的内容和方式都得以完善,最终形成了属于自己的“个性思考”。

三、 结语

通过将以往机械化的反复操练变为具有一定思考力度的探究作业,在改变作业类型、整合作业资源的同时,提高了学生的学习兴趣、学习能力,自然而然就减轻了学生的作业负担。

参考文献:

[1]刘善娜.这样的数学作业有意思[M].北京:教育科学出版社,2016:4.

[2]滕迎春.小学高年段语文阅读教学中的个性化思考与优化教学方案研究[J].学周刊,2020(2):127-128.

[3]王首创.浅谈小学数学教学中如何培养学生转化思想[J].数学大世界(教学导向),2012(12):38.

[4]王永春.小学数学核心素养教学论[M].上海:华东师范大学出版社,2019:272.

[5]王仲春.数学思维与数学方法论[M].北京:高等教育出版社,1989.

[6]周清.小学数学课外探究性作业设计的优化策略[J].基础教育研究,2014(11):33-34.