大压差均压移水系统水力特性研究

张 政,肖龙洲,俞 健,蔡标华,邹雨静

(武汉第二船舶设计研究所,湖北 武汉 430064)

0 引 言

移水系统作为船舶的重要子系统,承担着保证船舶航行过程中运行平稳以及操作稳定的功能,使船舶免受海浪以及海洋恶劣天气的影响[1–3]。目前船舶配备的均压移水系统是在原移水系统的基础上改进而成,通过将两水箱排气孔相连从而减轻因移水导致的水箱压力不平衡现象,均压移水系统相较移水系统而言有助于提高船舶的平稳性以及操作性能。

马士虎[4]通过数学模型的建立以及软件、技术接口的搭建,确立了移水系统的程序框图,奠定了移水系统数学计算模型的基础。赵栋[5]在原有移水系统基础上完善系统气回路、水回路以及关键设备的选型以及液压管路设计工作。鄢俊峰[6]通过建立系统水动力模型、离心泵模型、流量调节阀开度控制动态模型对移水系统模型进行完善。蔡标华[7]通过仿真对移水系统水锤特性进行研究,并通过实验对仿真结果加以验证。

由于船舶种类与大小的不同,船舶所配备的均压移水系统管路长度也不尽相同,较长管路会造成较大的压力损失,这不仅会影响均压移水系统的移水能力而且可能导致气蚀现象的出现。针对该问题,本文建立均压移水系统flowmaster 模型,通过调节阀门开度产生大压差模拟实际管路损失,对大压差工况下系统移水能力以及泵入口压力进行研究,并设计实验验证仿真结果的正确性。

1 均压移水系统建模、仿真与实验

1.1 均压移水系统基本原理

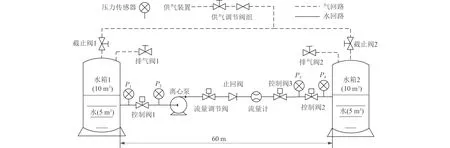

均压移水系统回路根据管路压力内流体不同可以划分为水回路与气回路。气回路位于水箱顶部,主要由供气调节阀组以及供气装置构成,另外还有截止阀以及排气阀等辅助元器件。供气装置初始均压压力为0.25 MPa,负责对水箱进行充压。水回路由2 个容积为10 m3的水箱以及离心泵组成,其中每个水箱初始时装有5 m3的水。另外水回路中还有控制阀、流量调节阀、流量计、止回阀以及压力传感器等辅助元器件。

系统气回路一直保持连接状态,当系统水回路连接时,水箱1 中的水通过水回路经离心泵增压后流入水箱2 中,此时水箱1 中气压降低、水箱2 中气压升高,水箱2 中的气体通过气回路进入水箱1 中实现压力均衡。

1.2 均压移水系统仿真建模

1.2.1 Flowmaster 仿真模型

依据图1 所示原理图,通过Flowmaster 软件建立如图2 所示均压移水系统模型。

图 1 均压移水系统原理图Fig. 1 Schematic diagram of pressure-balancing water conveying system

图 2 均压移水系统Flowmaster 模型Fig. 2 Flowmaster model of pressure-balancing water conveying system

图中元件1 和2 表示水箱1 和水箱2;元件3 表示离心泵;元件4 表示流量调节阀;元件5 表示止回阀;元件6、元件7、元件10 分别表示控制阀3~控制阀1;元件8 和元件9 分别表示截止阀2 和截止阀1;元件26 和元件27 表示压力传感器P1和P2,分别用来测量节点1 压力P1和 节点2 处压力P2;元件28 和元件29 表示压力传感器P3和P4,分别用来测量节点10 压力P3和 节 点11 处 压 力P4;P1与P2之 间 以 及P3与P4之 间 的 压差分别用 ∆P12与∆P34表 示;∆P=∆P12=∆P34表示阀门模拟的管路压力损失;元件11 表示供气调节阀组;元件22 表示供气装置,用P0表示供气装置初始均压压力。

设置元件7~元件11 初始开度为1,元件4 和元件6 初始开度为0。仿真开始后供气系统向水箱1 和水箱2 充压使水箱内压力到达0.25 MPa 后将元件11 的开度调至0,断开供气系统与气回路的连接。启动离心泵并将元件6 开度调至1,再逐步将元件4 开度调至1。随后同时调节元件7 和10,使得节点2 相对节点1 压力降低0.15 MPa,节点10 相对节点11 压力降低0.15 MPa,观察此时系统的运行状态。再将元件6 的开度逐步调至0,并停泵,观察此时系统的运行状态。

1.3 大压差工况下均压移水系统移水实验

实验开始前,水箱1 和水箱2 中初始时装有5 m3水,截止阀1 和截止阀2 与控制阀1 和控制阀2 开度均为1,供气系统初始时未与气回路连通。

实验开始后,调节供气调节阀组使供气系统向水箱1 和水箱2 供气,水箱内压力达到0.25 MPa 时关闭供气调节阀组。随后启动离心泵,待其出口压力稳定后,调节控制阀3 与流量调节阀开度至1。随后同时调节控制阀1 和控制阀2,使得P2相 对P1减小0.15 MPa,P4相 对P3减小0.15 MPa。观察此后一段时间内系统移水情况以及泵口空化情况并记录相关参数。一段时间后将控制阀3 开度调至0、停泵并将实验台架回复至初始状态。

2 结果与讨论

2.1 仿真结果与实验验证

图3 为均压移水系统在大压差工况下仿真与实验结果对比。可知,大压差工况下 ∆P12、∆P34、泵入口压力、移水流量仿真与实验数据符合较好,实验验证了仿真的正确性。

图 3 大压差工况下仿真与实验结果对比(∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa)Fig. 3 Comparison between simulation and experiment under large pressure difference(∆P=0.15 MPa, P0=0.25 MPa)

2.2 大压差工况下均压移水系统水力特性分析

2.2.1 大压差工况下系统压力分布

在t=150 s,∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa 工况下,系统水回路与气回路不同节点处压力分布如图4 所示。在水回路中,P1(节点1)与P2(节点2)之间通过调节控制阀1 的开度产生0.15 MPa 的压差导致压力降低,泵入口压力(节点3)为系统压力最小点处,经离心泵增压后泵出口压力(节点4)为系统压力最大点处,P3(节点10)与P4(节点11)之间通过调节控制阀2 的开度产生0.15 MPa 的压差导致压力降低,水箱1 内的水经过离心泵增压后被输送至水箱2 中,导致水箱1 中液面下降水箱2 中液面上升。在气回路中,由于水箱1 中液面下降与水箱2 中液面上升,水箱1 中气压减小、水箱2 中气压增大,水箱2 中气体通过气回路输送至水箱1 中,实现两水箱中气体的压力均衡过程,整个均压移水系统通过水回路与气回路2 条回路实现压力循环过程。

图 4 系统不同节点处压力分布(t=150 s,∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa)Fig. 4 Pressure distribution at different nodes of the system(t=150 s,∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa)

2.2.2 大压差工况下移水流量及泵入口压力

图5 为在∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa 的大压差工况下移水流量及泵入口压力曲线图。在t=20 s 前系统阀门尚未打开,水回路断开、气回路连接,移水流量为0 m3/h,此时泵入口压力最大,为0.27 M P a。t=20 s 到t=50 s 的开阀过程中,水回路与气回路均连接,移水流量快速增大至90 m3/h,而泵入口的压力不断减小。在t=50 s 到t=55 s 内通过同步调节控制阀1 与控制阀2 的开度产生0.15 MPa 的压差,此时移水流量快速下降,系统移水能力降低。泵入口处压力快速下降,有产生气蚀的可能性。移水流量在t=55 s 时达到40 m3/h,随后直到t=210 s 关阀前移水流量一直缓慢降低;泵入口压力在t=55 s 时达到最小值0.054 MPa,此时仍未达到水的饱和蒸气压,未出现气蚀现象,随后直到t=210 s 关阀前泵入口压力均在缓慢增加。在t=210 s 后完全关阀,水回路断开、气回路保持连接,此时移水流量降至0 m3/h 并保持不变,而泵入口压力由于气回路的均压过程仍不断增大。

图 5 大压差工况下移水流量及泵入口压力(∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa)Fig. 5 Hydraulic characteristics of the system under large differential pressure (∆P=0.15 MPa,P0=0.25 MPa)

2.3 均压移水系统不同压差仿真

为研究不同管路长度对均压移水系统泵入口压力以及移水能力的影响,通过改变阀门开度调节压差对初始均压压力P0=0.25 MPa 时不同压差(∆P=0.2 MPa,∆P=0.15 MPa,∆P=0.1 MPa)下泵入口压力以及移水流量进行仿真,不同压差下泵入口压力如图6 所示,不同压差下移水流量如图7 所示。

图 6 不同压差下泵入口压力(P0=0.25 MPa)Fig. 6 Pump inlet pressure under different pressure differences(P0=0.25 MPa)

图 7 不同压差下移水流量(P0=0.25 MPa)Fig. 7 Pump flow under different pressure differences(P0=0.25 MPa)

由图6 可知,t=20 s 到t=50 s 之间,随着流量调节阀的开度不断增大,不同压差下泵入口压力由0.27 MPa同步降低至0.19 MPa。而在t=50 s 到t=55 s 之间由于对控制阀1 以及控制阀2 开度的同步调节,此时泵入口压力均急剧下降,∆P=0.1 MPa 工况下泵入口压力最小时仅为0.073 MPa,∆P0=0.15 MPa 工况下泵入口压力最小时仅为0.054 MPa,∆P0=0.2 MPa 工况下泵入口压力最小时仅为0.041 MPa。t=55 s 后泵入口压力均缓慢增加,在t=210 s 到t=220 s 由于关阀快速上升。t=220 s 后由于气回路均压的效果泵入口压力缓慢增加。

由图6 还可知,压差 ∆P的大小会影响移水过程中泵入口压力最小值的大小,且随着 ∆P的减小泵入口压力最小值相应会增大,因此随着管路的增长、管路压力损失的增大,均压移水系统泵入口处可能会出现气蚀现象。

由图7 可知,t=20 s 到t=50 s 之间,随着流量调节阀的开度不断增大,移水流量从0 快速增加至90 m3/h。而在t=50 s 到t=55 s 之间由于对控制阀1 以及控制阀2 开度的同步调节,此时移水流量急剧下降,∆P=0.1 MPa工况下移水流量降低至60 m3/h,∆P=0.15 MPa 工况下移水流量降低至40 m3/h,∆P=0.2 MPa 移水流量降低至25 m3/h。t=55 s 后不同压差下移水流量均略有降低。在t=210 s 后由于关阀移水流量降低至0 m3/h。

由图7 还可知,压差 ∆P的大小会影响系统移水能力,且随着 ∆P的减小移水流量不断增大,因此随着管路的增长、管路压力损失的增大,均压移水系统的移水能力会降低。

2.4 大压差均压移水系统不同初始均压压力仿真

为研究大压差工况下均压移水系统不同初始均压压力对泵入口压力的影响,对大压差工况(∆P=0.15 MPa)下不同初始均压压力时(P0=0.275 MPa,P0=0.25 MPa,P0=0.225 MPa)泵入口压力进行仿真,不同初始均压压力下泵入口压力如图8 所示。

图 8 不同初始均压压力泵入口压力(∆P=0.15 MPa)Fig. 8 Pump inlet pressure under different initial pressures(∆P=0.15 MPa)

由图8 可知,在t=0 s 到t=300 s 的整个仿真过程中,初始均压压力越大则泵的入口处压力越大,且不同初始均压压力下泵入口处压力变化趋势相同。其中在t=20 s 前即开阀前压力值最大;在t=20 s 到t=50 s 的开阀过程中由于水回路连接,泵从水箱1 向水箱2 移水导致压力下降;在t=50 s 到t=55 s 通过同步调节控制阀1 以及控制阀2 实现调节压差的过程中压力急剧降低,且在t=55 s 初始均压压力分别为P0=0.275 MPa,P0=0.25 MPa,P0=0.225 MPa 时出现泵入口压力的最小值,分别为0.077 MPa,0.054 MPa,0.028 MPa;在随后的移水过程中泵入口处压力不断增大,且在t=210 s到t=220 s 的关阀过程中急剧增大;在完全关阀后水回路断开,此时由于气回路保持连接,水箱2 中气体通过气回路向水箱1 中输送,因此泵入口压力缓慢增大。

由图8 还可知,初始均压压力P0的大小会均压移水系统在大压差工况下中泵入口压力最小值的大小,且泵入口压力最小值会随着初始均压压力P0的增大而增大,在调节压差完成的瞬间达到最小值,因此可以通过增大初始气压P0防止气蚀现象的出现。

3 结 语

通过调节阀门开度产生较大压差模拟长管路均压移水系统的管路压力损失,利用仿真软件对均压移水系统在大压差工况下系统的水力特性进行仿真研究,通过实验手段对仿真结果进行验证,并得出如下结论:

1)均压移水系统通过水回路移水导致两水箱内液位高度不同、气压不平衡,而高压水箱内的气体可以通过气回路进入低压水箱内,均压移水系统通过水回路与气回路系统的压力均衡与压力循环;

2)压差 ∆P会对系统移水能力与泵入口处最小压力造成影响,且随着压差的增大、管路的增长、管路压力损失的增大,系统移水能力以及泵入口处最小压力会随之降低,可能会出现气蚀现象;

3)随着系统初始均压压力P0的增大,泵入口处最小压力会随之增大,因此增大系统初始均压压力P0防止出现气蚀现象的有效方法。