揭秘西汉广东最高水平的金银器

李岩

黄金、白银是人类较早发现和利用的金属。虽说在人类历史上任何时代,金银都未曾作为社会生产力的标志性产品,也不代表特殊的考古文化内涵,但由于它们所拥有的自然魅力与永恒价值,即使在时空上相隔甚远,且缺少密切关联的人类文明之间,对于金银的喜爱都如出一辙。

1983年发现的西汉南越王墓是迄今为止广东出土金银器中最为重要,也是年代最早的发现,共出土有金银器300余件,种类有印玺、器皿、服饰品和配饰等。其中既有裂瓣纹银盒、金花泡这样明显具有异域风格的器物,也有银洗、银匜这类造型与中原汉墓所出毫无二致的器皿,玉龙金钩、漆杯金座等的出土则证实了南越宫廷不仅有金银手工业作坊,还拥有技艺高超的工匠,制作出不同于中原特色的金银工艺品。总体来说,西汉南越王墓出土的金银器反映了此时期广东金银器的最高水平,开创了岭南地区使用金银器的传统。

传承中原传统的浸润

南越国使用金银器受到中原北方影响最直接的证据来自墓中所出金印,与汉朝颁赠给诸侯王、列侯和外藩首领印是一致的,唯钮式不同。例如云南晋宁石寨山西汉滇王墓出土蛇钮金印“滇王之印”、江苏徐州簸箕山西汉宛朐侯刘埶墓出土龟钮金印“宛朐侯埶”、徐州龟山西汉楚襄王墓出土“刘注”龟钮银印;陕西阳平关出土东汉龟钮金印“朔宁王太后玺”、江苏扬州甘泉2号汉墓出土东汉龟钮金印“广陵王玺”;海外则有日本天明四年(1784)出土的“汉委奴国王”蛇钮金印。

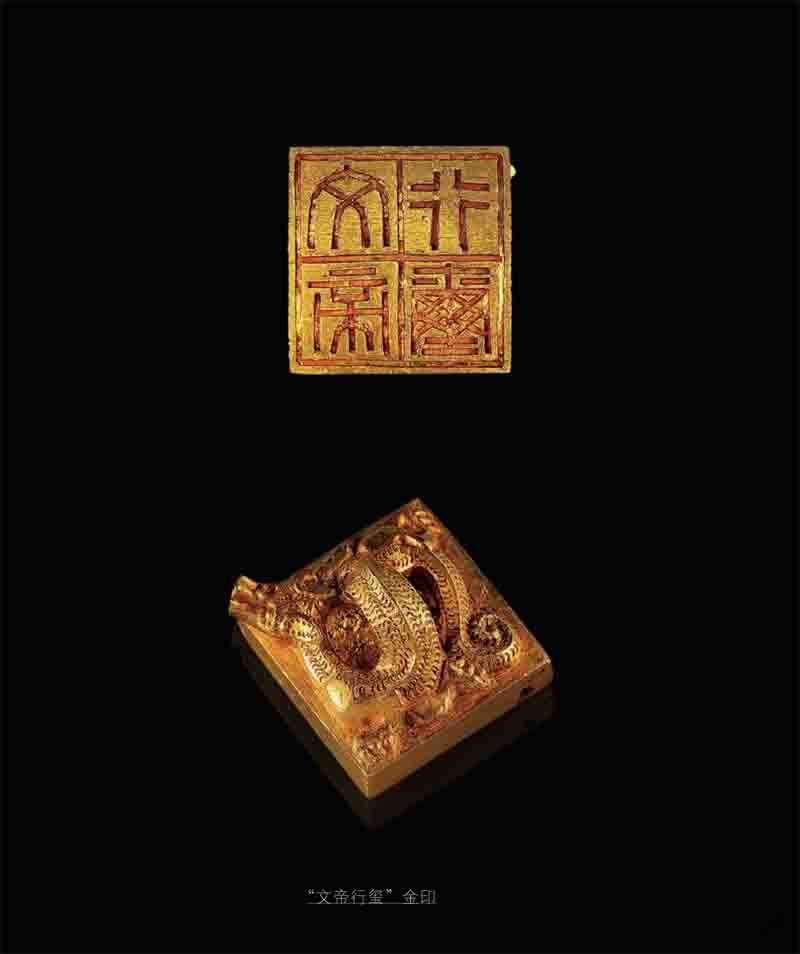

“文帝行玺”金印

金制,方形,龙钮。印文是铸后加工刻凿。印面有田字界格,阴刻小篆“文帝行玺”四字,书体平正,刚劲有力。印钮是一条三爪游龙,盘曲成“S”形,首尾和两足分置于四角上,首微昂,作欲腾跃疾走之势,庄重浑厚,堪称冠绝一时的杰作。“文帝行玺”金印不仅是我国考古发掘中第一次出土的汉代“皇帝”印,而且还是目前考古发现最大的一枚西汉金印。以龙钮代螭虎,印面规格超方寸的常规,印文不用“皇帝行玺”而用自尊号“文帝行玺”,充分反映了南越国在承袭秦汉之制的同时,还具有浓郁的本地区政治文化色彩。

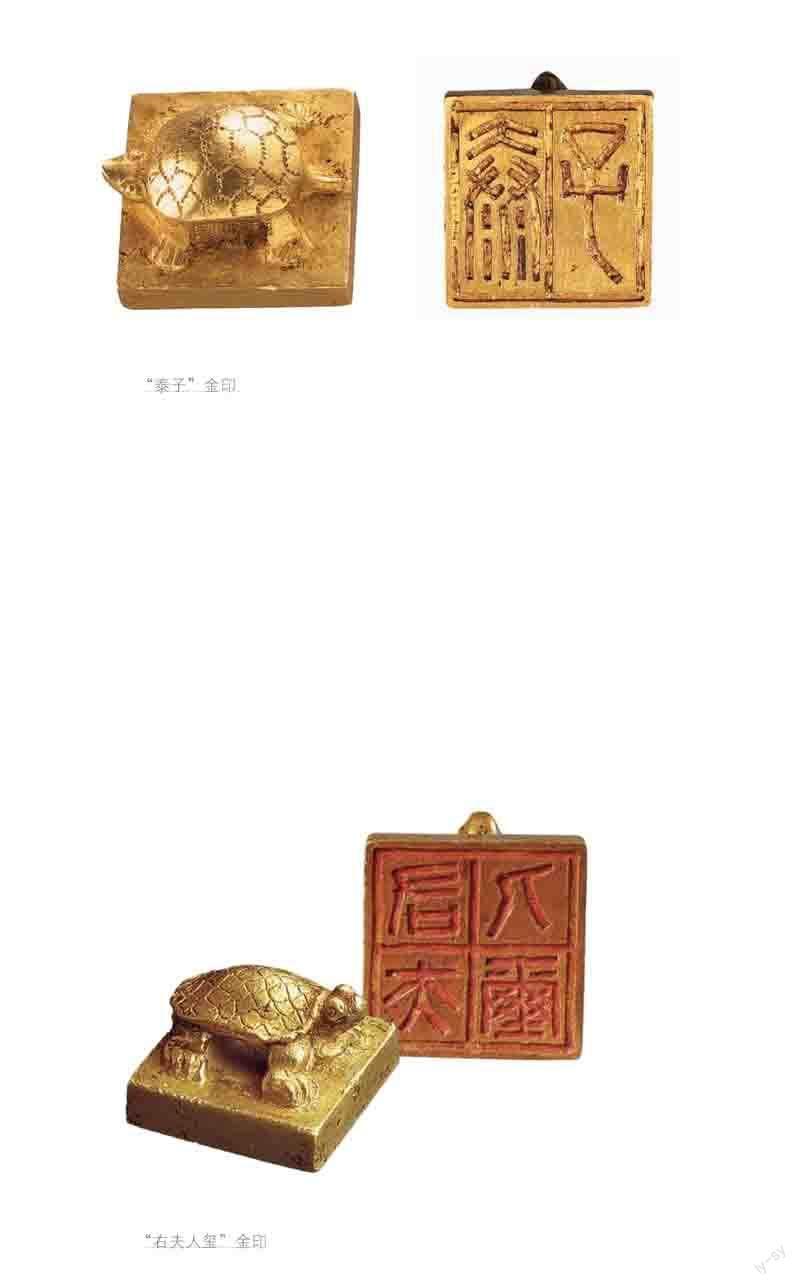

“泰子”金印

金制,方形,龟钮。印文为篆书“泰子”二字,有边栏和竖界,文道较深,沟道两壁光平且直,沟槽底有波浪形起伏的凿刻痕,为先铸后凿。印面光平如镜,十分精致。印钮龟背上有点和线组成的鳞状纹。印章上的“泰”字与“太”字在古代互通,“泰子”即太子之意。此印印面四周有边栏,正中有一条竖界的,与西汉初年印面多不带界格的形式有异,更多是体现受秦文化影响,仍保留秦官印的传统制法。

“右夫人玺”金印

金制,方形,龟钮。阴刻篆文“右夫人玺”四字,有边栏和十字界格。铸制,印文文道略有深浅,刻凿痕迹明显,字体庄重,刻工精湛。龟背稍隆起,刻鳞状纹,不甚规整。腹下中空,可系绶。它虽是南越文王墓中出土3枚金印中尺寸最小的一枚,却是随葬四个夫人中唯一黄金印,且称“玺”。就目前所知,汉代的印文称玺,仅见于帝、后或部分诸侯王,右夫人印文称玺,当属仅见,这只能看作是南越国后宫制度的一种特殊现象。

“西共”银洗

银制,直口,平沿,折腹,圜底。内底较平,素面,锤打的痕迹尚隐约可见。平沿正面铭刻“三”字,背面铭刻黄展岳先生、全洪先生释读为“六升西共左今三斤二两乘舆”。“西共”应当是秦代西县(今甘肃天水西南的礼县、西和县一带)共厨之省文。“共厨”是为帝王提供祭祀用品与饮食的机构,而秦人此类祭祀活动可追溯至秦襄公在西垂设西畤之时。这件银洗推测应当原是秦人旧物,它的出土地点在南越王墓后藏室,对应生前世界的庖厨之所。巧合的是,南越国宫署遗址也出土有一件“中共厨”铭文陶器盖,说明南越国承继秦制,也在宫廷内设有专门的皇家庖厨,或许与南越国的祭祀、礼仪活动相关。

羊纹金饰

该组杏形金饰片共8件,金箔锤揲而成,形制纹饰相近,图案是两两相背的尖角羊头纹。金叶下部正中有一条穗状纹作分隔,周边有一圈錾刻的点线纹。以卷角羊纹为图案的金银装饰品在我国西北地区多有发现,是北方草原匈奴文化的典型特征。它们原本缀在墓主玉衣面罩的绢帛覆面上,今绢帛已朽,仅存金饰。羊纹金饰片屡见于战国至秦汉高等级墓葬中。从目前的发现看,西汉时期羊纹金饰片的拥有者主要是同姓诸侯或异姓藩王。

熊形鎏金节约

出土64件,分大中小三种,表面鎏金,半球形球面铸有熊首及熊爪。此为马嘴上连接辔带和络管饰的器物,“节约”一词即来源于此。汉代崇熊,熊的形象大量出现在各类器物中。例如南越国宫署遗址出土的空心砖熊饰以浮雕手法表现熊头部正视形象,与熊形鎏金节约的图案有异曲同工之妙。南越国在王室用器与宫殿建筑中使用熊的形象,应当是受到汉风熏陶,而汉人如此热衷这个题材,又可追溯至战国楚地文化的特征。

舶来品的“中国化”改造

南越王墓出土金银器中有数件风格迥异于中国传统的器物,却能在海外文化中找到源头。

裂瓣纹银盒

银制,盖与身相合如扁球形,顶部中间圆突。盖与身锤揲出蒜瓣形凸纹,盖身相合处各饰一匝穗状纹带,纹带表面有极薄的鎏金。此盒的造型、纹饰与中国传统风格迥异,却与公元前5世纪古波斯帝国早期首都埃克巴坦纳(Ecbatana)(今伊朗胡齐斯坦省北部舒什塔尔)出土的刻有波斯王薛西斯(XerxesI公元前485—前465年)名字的金钵,以及波斯后期都城苏萨(Susa)(今伊朗胡齐斯坦省城市)出土的刻有阿塔薛西斯王(ArtaXerxes公元前465—前424年)名字的银盘类同,可以认定这件银盒是目前已知广州地区发现年代最早的一件舶来品。银盒进入中国后,工匠根据汉代器物的特点,在盖上加焊接了银盖钮,在盒底加上铜圈足,还在器身上留下了“名曰百册一”“一斤四两右游一私官容三升大半□”等铭文。出土时盒内尚存药丸半盒,但已炭化。

羊纹金饰南越王墓这件银盒刻铭、盒盖焊接钮、增加圈足、盒盖边缘的錾刻穗状纹带与鎏金装饰等工艺与器型特征通常被认为是“中国化改造”的部分,其整體造型、纹饰、工艺风格,目前学界已公认与海外文化有着千丝万缕的联系,是东西方文化交流的产物;银盒产地或制造地尚无定论,不过进入中国后进行的改造,使之表现出更丰富多元的文化层次。

金花泡

南越王墓出土焊珠金花泡38枚,分别出于主棺室墓主“珠襦”上的31枚,西耳室的2枚,东侧室的5枚。这些花泡呈半圆球体,泡壁很薄,泡里底处焊接一横梁,以供缝缀。球面用金丝焊接成圆形、心形、堆珠形、瓣索形等多种立体图样。其中两枚的花饰最为繁缛,在球面形的泡体上饰有九组图饰,图纹是用细如发丝的金丝搓拧成索形的金线,又用素身金丝剪成粒状小珠,分别焊接到泡面上。这种焊珠工艺技术与中国传统的金银钿工不同,而与西方出土的多面金珠上的小珠焊法相同,此种工艺据研究早在公元前4000年西亚两河流域乌尔(Ur)第一王朝时期就已出现,随后流行于埃及、克里特、波斯等地,亚历山大东征后传至印度、巴基斯坦。南越王墓所出金花泡是目前中国考古所见最早的黄金焊珠工艺制品,应当与裂瓣纹银盒同属中国境内发现年代较早的舶来品,其来源很可能与当时的海上交通线有关。

因地制宜的金银器制造工艺

南越王墓出土金银器制造工艺种类多样,有铸造、锤揲、錾刻、鎏金、错金银、焊接、拔丝等,基本与同时期中原金银加工工艺相类似,但又充分结合岭南地区特点,创造出不少目前仅见于此墓的珍品。

虎头金钩扣玉龙带钩

玉龙回首勾尾,呈S形。金带钩是单独铸成的,钩首钩尾均呈虎头形,钩尾的虎头宽大,额顶凿一“王”字。玉龙的尾部套在金钩的虎口内,如果龙尾没有折断,蜷曲的龙尾是无法套入的。由此说明玉龙折断后,南越王赵眜仍对其不舍,命工匠费了不少心思,制作了这个金钩,将折断的一段套入而复原。这在中国目前所见的和考古出土器物中绝无仅有,反映了南越国工匠的高超技艺和非凡的想象力。

鎏金牌饰镶嵌平板玻璃

南越王墓中共出土牌饰16对,其中玻璃牌饰11对,除东侧室的1对没有镶嵌在鎏金铜框内之外,其余均为铸造铜框镶嵌玻璃的形式,铜框表面饰穗状纹。这类牌饰以内嵌蓝色平板玻璃替代动物纹样的做法,与受北方草原文化影响的羊纹、鹿纹、虎噬动物纹等不同,在汉墓中尚属首见,或许可视为南越工匠根据本地审美与需要的再创作。

承盘高足玉杯

全器由高足青玉杯、托架和承盘三部分组合而成。此器由玉、金、银、铜、木5种材质构成,工艺复杂。在各个部位制成后,采取了多种拼接技术,其中铜承盘的3个铜铺首座足是先铸成再与盘体合铸,3个銀铸的铺首是铆接的。托座底部铜圈下面的3个銎套是焊接的,龙的金头与银身则是开叉口形榫卯套接的。可见,完成这件器物,先要做好设计,各部件的榫卯制作要精确到位才可紧接套合。一器之成,需要有铸铜、金银细工、治玉等方面的能工巧匠,在他们通力合作之下才可能完成构思如此奇妙的旷世之作。

通观南越王墓所出土金银器反映出的时代特征,制造工艺、纹样图案来源虽仍以北方中原为主,但南越国工匠也并未亦步亦趋,而是融合了岭南地区文化与中原传统文化所长,加之海外因素输入,为南越国时期金银器面貌带来新风。