以科学探究活动促进学生科学思维发展的实践与反思

魏明贵 刘恒 姚蔚玲

“科学探究与化学实验”(以下简称主题1)是义务教育化学课程的5个学习主题之一,贯穿初中化学教学全过程。教师开展该主题教学,应以“化学实验”为载体,组织深度“科学探究”活动,帮助学生认识、体会化学研究,促进学生化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任等核心素养都有所发展[1]。初中化学教育重在启蒙,在探究物质及其变化规律方面,传统教学存在一定的局限性。另外,学生在学习化学前,对感知到的现象、生活中的常识等学会了自我加工,形成了化学前概念。教学实践表明,一些前概念对化学教学干扰很大,极大地阻碍了学生对化学概念的构建,严重影响了化学的教学质量[2]。在教学中,教师要克服这些困难,引导学生对不同信息、观点和结论进行质疑与批判并提出创造性见解,促进他们科学思维素养发展。基于此,笔者以大概念下“二氧化碳制取检验再探究”为例,以化学实验为载体,引导学生自主探究,发现实验中存在的不同现象,通过定性、定量分析,对实验室制取二氧化碳通入澄清石灰水中产生不同现象建立科学的认识,在深度学习过程中提高科学思维能力。

一、教学主题内容及教学现状分析

(一)教学主题内容

课程内容源自于人教版《义务教育课程标准实验教科书 化学 九年级 上册》[3]第6单元“实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质”。本课时教学的主要内容:练习实验室里制取二氧化碳和收集气体;加深对二氧化碳性质的认识。

(二)教学现状的调查分析

1.学生方面

在学生完成实验活动2后,笔者对昆山市三所学校(市区学校、城乡接合部学校和乡镇学校)的九年级学生进行问卷调查。参与调查的学生共1645人,收到有效问卷1643份。具体问卷和统计结果见表1。

从问卷情况来看,学生在学习化学前,他们已经有了前概念,但只是停留在简单的识记层面,认知水平较浅;经过一段时间学习后,学生探究欲望很强烈。

2.教师方面

笔者走访三所学校,发现学校对实验活动2都安排学生分组实验。实验中,教师预设了实验过程和结论,将实验作为教师讲课的工具,忽视实验探究功能[4]。即使学生在实验中发现“异常”现象,教师也很少给学生质疑、批判的机会。教师还普遍反映课时有限,让学生开展探究活动非常困难。

二、教学设计思想和创新点

(一)发挥大概念统领作用,科学组织教学内容

笔者将“化学科学本质”确立为学习主题1的大概念,体现了化学学科认识论与方法论意义,有利于培养学生的科学本质观。“在实验探究过程中认识二氧化碳的主要性质[5]”是学生在学习小学科学相关知识的基础上,从化学角度认识二氧化碳的启蒙内容,特别是对“二氧化碳会使澄清石灰水变浑浊”这一事实,学生较为熟悉。很多教师对二氧化碳制取检验进行了探究:伍强[6]通过发射光谱仪测定饱和澄清石灰水以及饱和碳酸氢钙溶液的总钙离子浓度,得出石灰水与二氧化碳反应的生成物与对应的饱和石灰水稀释倍数有关;李友银[7]通过数字化实验测定二氧化碳气体通入澄清石灰水后溶液pH、电导率,找到澄清石灰水变浑浊的原因;徐燕红[8]通过探究二氧化碳使澄清石灰水先变浑浊后变澄清的条件,得到澄清石灰水的最适浓度及用量等。

为实现“做中学”,笔者精心设计探究活动,让学生始终基于真实情境开展探究活动。课前,教师考虑学生前概念和认识水平的影响,组织学生完成问卷调查,引导学生了解澄清石灰水浓度、二氧化碳通入时间等“条件”会影响反应的现象,加深学生对“在一定条件下,通过化学反应可以实现物质转化”的认识。小组交流环节,引导学生提出合理的猜想并说出开展实验探究的思路和方法,提出控制变量和对比实验的设计方法,帮助学生建立“如何研究和认识物质”科学思维。课中,小组分享成果,同时,对实验中产生的不同现象开展讨论,对实验方案设计的严谨性、实验过程中的细节、实验操作的规范性等进行审视、质疑,进一步优化实验方案,继续开展探究活动,促进学生注重实证、严谨求实的科学态度和批判思维的养成。在实验前和结束后,教师与学生共同分析实验过程中不安全因素和废液处理措施,增强学生安全意识和保护环境意识。

教师开展化学教学要以提高学生学科核心素养为重点,促进学生全面发展。在“化学科学本质”统摄下,教师充分利用学生前概念等已有认知,通过对学生学习情况的调查,设计能够激发学生求知欲和学习兴趣且具有探究价值的问题(二氧化碳通入澄清石灰水中出现“异常现象”可能与哪些因素有关),引导学生结合已有的认识进行合理假设——可能与石灰水浓度、通入二氧化碳时间及二氧化碳中含有其他气体等因素有关。

(二)重视实验过程与结果,全面发展学生科学思维

學习主题1中的“化学实验”功能,不仅仅在于获得“正确”的实验结果,更重要的是使学生经历和体验获得实验结果的探索过程。在探究过程中,教师注重初中化学与小学科学衔接,让学生先基于实验事实进行证据推理、建构模型,推测澄清石灰水中产生不同现象的可能原因;再利用化学相关知识大胆质疑、批判,发现并提出新的问题并作出合理猜想。在后续实验中,教师让学生不仅注意观察并记录实验现象、数据,而且注重传统实验与信息技术的融合,从而受到科学过程和科学方法的训练,弄清二氧化碳通入澄清石灰水中出现“异常现象”的真正原因,形成科学的态度、情感和价值观。

注重实验过程的探究,也会让获取的结论变得“非静止”“非预期”,有了悬念,才会引起学生的积极思维。有学生发现用传统实验方法,观察到的现象不是很准确,各小组有差异,可能是药品用量不同,也可能是观察时机不一,从而提出采用定量研究的实验手段。最后,学生通过定性实验将观察到的“现象”与定量实验获取的“曲线”相结合,对化学知识的认识更加深刻、全面,化学观念得以提升。教师坚持实验探究过程和结果并重的理念,让学生充分感受科学的魅力,使他们的科学思维得以发展,实现“创中学”。

三、确定教学目标,设计教学流程

笔者依据《义务教育化学课程标准(2022年版)》,确定课程教学目标:

(1)经历“二氧化碳通入不同浓度石灰水中”的探究,初步认识“在一定条件下通过化学变化可以实现物质转化”的重要性。

(2)对“二氧化碳通入石灰水中”产生的不同现象,提出有探究价值的问题,培养质疑和批判能力。

(3)观察实验现象(现象证据)以及预测、分析实验曲线和数据(数据证据),结合定性证据和定量证据推导出可靠的实验结论,初步形成从定性和定量相结合的视角认识化学变化的能力。

(4)基于前概念(学生具备“石灰水检验二氧化碳”知识),思考问题,借助曲线分析“碳酸钙转变为碳酸氢钙”反应限度,初步形成从化学视角探讨简单跨学段问题的能力。

为实现以上教学目标,笔者设计了如下教学流程(如图1)。

四、教学过程

(一)实验准备

根据问卷情况,班级兴趣小组在教师指导下,在实验室开展探究活动。

1.实验药品和仪器

常温下,准备以下物品 :0.002 mol/L氢氧化钙饱和溶液(新制)、12 mol/L盐酸、蒸馏水、石灰石、锥形瓶、分液漏斗、导气管、烧杯、50 mL量筒、胶头滴管。

2.实验步骤及现象

按图安装实验装置(如图2),检查装置气密性后,将产生的气体分别通入不同浓度的氢氧化钙溶液中,记录实验现象和数据(见表2)。实验中如不需要注入盐酸,将分液漏斗活塞关闭。

(二)交流讨论,引出话题

学生介绍本组课前探究实验情况,播放视频展示实验过程。

课前学生开展探究活动,发现澄清石灰水“浑浊又变清”。教师让学生写出实验中可能涉及的反应方程式。

教师:饱和石灰水通入二氧化碳后为什么出现这样的现象?带着这个问题开启再探究之旅。

(三)实验探究,认识本质

教师出示资料卡片:大自然中溶洞的形成。

学生小组讨论,继续交流各自想法。

学生提出猜想。

猜想1:盐酸浓度偏高,挥发出氯化氢气体。

猜想2:二氧化碳继续与水、碳酸钙反应生成可溶于水的碳酸氢钙。

猜想3:二者共同作用的结果。

教师:如何设计实验,以验证猜想?

学生:可以去除二氧化碳或者氯化氢,将其中的一种气体通入石灰水中。

活動1:选择合适的装置和试剂,除去二氧化碳中的氯化氢,验证猜想。

学生分小组讨论,完善导学案上的装置图(如图3)。

教师:大家通过去除氯化氢,让进入饱和石灰水中的气体只有二氧化碳,想法很好。接下来各组完成实验并认真记录实验现象。

学生分组合作开展实验,教师巡回指导。

学生1:在实验中发现,石灰石与盐酸反应后产生的气体,先通过了饱和碳酸氢钠的装置后进入盛有饱和石灰水的烧杯,石灰水先变浑浊,后浑浊度逐渐降低,但没有完全澄清,与课前实验中澄清不一样。

学生2:本组也是将气体通入饱和碳酸氢钠的装置后进入盛有饱和石灰水的烧杯,石灰水先变浑浊,后浑浊度逐渐降低,最后完全澄清,与课前实验中澄清一样。

学生3:本组在饱和石灰水中加入了少量蒸馏水,实验中石灰水浑浊后完全变清。

学生4:本组使用的是饱和石灰水,实验中石灰水浑浊后浑浊度变小,但没有完全变清。

教师:各组实验都很成功,存在与课前实验一致的情况,也存在和课前实验不一样的情况,大家讨论并汇报。由此得出何种结论?

学生:实验产生不同现象,这与石灰水浓度关系密切。

教师用一瓶放置了一段时间的饱和石灰水,用图3所示装置做演示实验。石灰水先变浑浊,后浑浊度逐渐降低,最后澄清。

学生:实验中石灰水可能不是饱和溶液,与空气中二氧化碳等发生了反应。

学生:新制的饱和石灰水先浑浊后变清,是二氧化碳和氯化氢共同作用的结果。在不饱和状态下,二氧化碳通入一段时间,浑浊也会变清。

教师:大家说得很好。二氧化碳在反应中,一开始与氢氧化钙反应生成碳酸钙,所以溶液变浑浊;继续通入二氧化碳,二氧化碳、水与碳酸钙反应生成碳酸氢钙,但由于反应有一定的限度,不能完全让碳酸钙变成碳酸氢钙。根据实验现象对饱和石灰水的变化进行分析,这属于定性研究。接下来,请问同学们利用pH传感器来测定反应过程中溶液pH变化情况,分析其中的原因。

活动2:将产生的气体通入石灰水中并利用pH传感器测烧杯中溶液的pH变化情况(如图4),曲线如图5所示。

活动3:将产生的气体先通入饱和碳酸氢钠溶液,再通入石灰水中并利用pH传感器测烧杯中溶液的pH变化情况(如图6),曲线如图7所示。

学生对比两次实验曲线,分析并讨论产生不同现象的原因。

教师:现在各组桌面上,锥形瓶中已经没有气泡了,反应停止了吗?液体中有盐酸剩余吗?

(四)处理废液,保护环境

教师(展示实验结束后锥形瓶中的液体):废液中含有什么物质?

学生:废液中一定有氯化钙,因为是生成物。

学生:可能含有盐酸,因为盐酸可能过量。

活动4:利用实验桌上的仪器和药品,设计实验,验证废液中是否含有盐酸。(设计好方案后汇报。)

学生分别用紫色石蕊溶液、pH试纸、铁丝绒、氧化铜粉末、碳酸氢钠粉末和新制的氢氧化铜悬浊液与废液混合,汇报实验现象。根据实验现象分析合理的原因。每组选一位代表在黑板上书写化学方程式。

教师:以上实验现象证明盐酸依然存在。为什么锥形瓶中无现象?

学生:可能是盐酸浓度过低造成的。

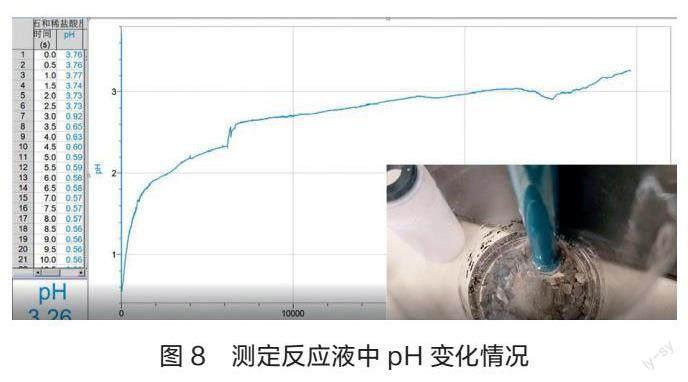

为使实验结果更精确,教师让学生再次使用pH传感器测试锥形瓶中液体pH(瓶底有多余的石灰石)。pH传感器显示pH缓慢升高(如图8)。肉眼无法看到现象,但反应还在进行。

教师:这样的废液可以直接倒入废液缸吗?

学生:查阅资料可知,废水排放允许的pH范围为6~9,所以不可以。废液要处理后排放。

教师:有什么办法让pH尽快上升(即让盐酸继续反应)?

学生:可以用粉末状的石灰石。

教师展示粉末状的石灰石与盐酸反应7小时后的pH变化,发现学生提出的方案可行。

学生:如果用pH计测量,加入氢氧化钙、氧化钙也可以,并且反应也很快。

反思:学生通过对上述实验探究,发现实验室制取二氧化碳时盐酸的浓度不宜浓;检验二氧化碳时通入澄清石灰水的时间不宜过长。

教师:通过实验,大家利用酸碱知识完成了二氧化碳制取检验的再探究,认识到科学实验在化学学习中的重要性和探究过程的严谨性。在今后的化学学习中,大家要勇于探索,大胆质疑,勤于思考,敢于实践。

五、教学反思

学生能力发展是一个动态过程,从教学系统来讲,学生能力发展是课程内容与课程实施过程综合达成的主要教学目的。相同的学习内容因为学习过程不同,所产生的发展效应也不同。学习主题1贯穿化学教学全过程,教师应在教学中强化实验的探究功能。传统教学中,教师注重在实验中培养学生的操作技能,忽略了实验是获取化学知识的重要手段;注重实验对知识的验证作用,忽略了对实验中“异常现象”的再探究。所以,笔者将本次综合探究实践课安排在中考总复习阶段,“温故”“知新”并重,促进学生高效学习。

在“化学科学本质”大概念统领下,学习主题1贯穿义务教育化学教学全过程。唯有改进学习过程、转变学习方式,認识到科学探究是理解科学本质的重要途径,学生才能有效掌握化学实验探究的思路与方法。笔者在尊重教材内容基础上,根据化学反应“一定条件”这一重要特点,引导学生大胆质疑,在教学中培养学生严谨求实的科学态度和批判性思维,有效落实了课标要求。在探究过程中,笔者让学生设计实验方案并进行评价,培养了他们的科学思维能力;让学生自主完成实验,提高了他们的科学探究与实践能力;让学生注意实验中操作规范以及及时记录实验现象并展开讨论、评价等,提升科学态度与责任方面的素养。在探究“反思与评价”环节,笔者还注重培养学生的证据推理能力。与传统实验研究方法相比,在探究中将定性实验与定量实验(数字化实验)相融合,更有利于培养学生的定量思维、预测和分析问题的能力。在教学的最后环节,笔者还从定量角度分析废液的成分,培养学生节约药品和环保的良好习惯,强化实验安全意识。

注:本文系苏州市教育科学规划办“十四五”规划2021年课题“手持技术数字化实验在初中化学教学中的应用研究”(编号:2021/LX/02/163/04)的阶段性成果。

参考文献

[1] 房喻,王磊.义务教育化学课程标准:2011年版[S].北京:高等教育出版社,2012.

[2] 王祖浩.化学教育心理学[M].南宁:广西教育出版社,2007.

[3] 课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育课程标准实验教科书 化学 九年级 上册[M].北京:人民教育出版社,2006.

[4] 刘知新.化学教学论[M].5版.北京:高等教育出版社,2021.

[5] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准:2022年版[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[6] 伍强,赵贤祥,杜明桂.澄清石灰水与二氧化碳气体反应的探究[J].化学教学,2018(4):75-77.

[7] 李友银,石璞,任腾菲.对二氧化碳通入饱和石灰水实验的再探究[J].中学化学教学参考,2014(8):50-52.

[8] 许燕红,张玉萍.二氧化碳使澄清石灰水先浑浊后澄清的条件探究[J].化学教育,2013(8):68-69.

(作者魏明贵系江苏省昆山开发区青阳港学校特级教师;刘恒系内蒙古自治区教学研究室教研员;姚蔚玲系江苏省昆山开发区青阳港学校教师)

责任编辑:祝元志