数字化弥合城乡收入差距的效应与机制研究

冯兰刚 尚姝 赵庆

基金项目:国家社会科学基金项目“生态视角下京津冀地区污染密集产业再布局与规模问题研究”(17BJY076);河北省高等学校人文社会科学研究项目“资源环境约束下京津冀协同发展中的污染产业布局和优化研究”(BJ2017089);贵州省大数据统计分析重点实验室开放课题基金“一种新的时空权重矩阵的构建方法及实证研究”(BDSA20200109);贵州财经大学引进人才科研启动项目“基于生态视角的我国污染密集产业再布局与规模问题研究”(2018YJ68)。

作者简介:冯兰刚(1978—),男,贵州财经大学大数据应用与经济学院教授,硕士生导师,研究方向为数字经济;尚姝(1997—),女,贵州财经大学大数据应用与经济学院硕士研究生,研究方向为产业结构;赵庆(通讯作者)(1979—),男,贵州财经大学工商管理学院副教授,硕士生导师,研究方向为企业创新。

摘要:探讨数字化弥合城乡收入差距的效应与机制逻辑,有助于丰富实现共同富裕的政策启示。理论上,数字化能够激发创新创业活动及促进产业结构转型,从而缩小城乡收入差距。实证上,测度了2011~2019年中国230个市级区域数字化和城乡收入差距水平,在此基础上进行计量分析。结果表明:数字化对城乡收入差距的影响效应呈现先“扬”后“抑”的非线性特征,这一结论在稳健性检验后仍然成立。机制分析显示,创新创业活动和产业结构转型在数字化与城乡收入差距之间起到了“连接”二者的传导作用。进一步地,门槛模型和空间模型显示,数字化对城乡收入差距的弥合作用还存在“边界条件”的非线性递增效应和空间溢出效应。本文的研究结果对数字化弥合城乡收入差距的影响效应和作用机制等贡献了新的证据和解释。

关键词:数字化;城乡收入差距;创新创业活动;产业结构转型

文章编号:2095-5960(2023)03-0102-10;中图分类号:F124.7;F49;文献标识码:A

实现共同富裕是中国共产党的初心使命,也是中国式现代化的本质要求。目前,我国城乡居民收入差距比较大,共同富裕最艰巨、最繁重的任务在农村。[1,2]云计算、区块链、大数据等新模式、新业态的发展,加快了传统产业数字化转型的步伐,也悄然影响着城乡格局的嬗变。2017年,我国首次将数字经济写入政府工作报告,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018~2022年)》、2019年中央一号文件均明确提出“实施数字乡村战略”。数字乡村能够有效降低城乡间信息不对称性、拉近城乡之间的相对距离、增加社会临场感,为城乡经营活动提供更多的平等机会。[3]一般而言,数字化可通过整合要素投入、优化资源配置、提高全要素生产率来缩小城乡收入差距。那么,数字化缩小我国城乡收入差距的理论推演是否有经验证据?数字化缩小城乡收入差距的机制是什么以及在自身特征和空间规律上有何差异?对于这些问题进行解释、预测的学术活动、学术成果还非常有限。数字化对现实中城乡生活的影响尽管已经变得无处不在,但准确评估数字化对城乡收入差距作用的实证研究却不多见。[4]

一、文献与研究假设

(一)数字化与城乡收入差距

数字化对城乡收入差距具有重要的影响,已有研究主要得到了如下的结论。

第一,数字化有利于城镇居民收入提高。数字化能够加速信息传递并降低交易成本,为提高人均收入创造有利条件。[5]通常而言,城镇居民对于数字化技术的接受程度以及应用能力较强,信息化时代,互联网发展会给城镇居民带来显著的增收效應。[6]在类似的情况下,孙一平和徐英博指出数字化带来的技术偏向效应会增加对高技术人才的需求,对高收入人群和发达地区居民的增收作用更强。[7]目前,高技能劳动者大多位于城镇,因此,数字化能够显著提高城镇居民收入。

第二,数字化能够提高农村居民收入。数字化可通过提高农业生产收入、促进非农就业两方面提高农村居民收入。[1]一是农业生产收入方面。随着数字化水平提高和互联网普及,信息获取成本逐渐降低,农民能够及时掌握各方面信息,助力实现信息的全面披露。[8]信息的全面披露会使农村居民更容易获取知识,进而缩小城乡居民在知识上的差距。二是促进非农就业方面。随着数字化发展,许多相关的就业岗位应运而生,农村居民有了更多的就业选择机会,在农活之余,可以通过互联网做兼职工作以提高收入。[9]

基于此,一些学者支持数字化能够缩小城乡收入差距的观点。这是因为目前农村发展落后于城镇,农村具有更大的发展潜力,数字化对农村居民收入的提升效果优于城镇居民。数字化有利于城乡要素报酬的均等化,能够显著促进非农就业,特别是非正规就业,并对创业者产生积极影响,所以数字化能够缩小城乡收入差距。[10-12]基于此,我们提出假设H1a。

H1a:数字化会缩小城乡收入差距。

也有学者提出了不同观点,他们认为数字化与城乡收入差距呈现促进或者非单向抑制关系。一是数字化会扩大城乡收入差距。农村技术基础设施薄弱、教育水平较低、人力资本储备不足,缺少能应用数字技术的人才,随着数字技术的发展,可能会加剧“数字鸿沟”,进而拉大城乡收入差距。[13]二是数字化与城乡收入差距呈现非单向抑制关系。在数字化的初级阶段,城镇基础设施、教育水平等均高于农村,数字化对城镇居民收入的提高程度要高于农村。[6]因此,在数字化初级阶段,数字化会扩大城乡收入差距。但是随着数字化的进一步发展,数字化的普惠性会逐渐展现出来,进而会缩小城乡收入差距。[11]因此,我们提出假设H1b。

H1b:数字化总体上能够缩小城乡收入差距,但其作用过程是先扩大城乡收入差距,在跨越拐点后缩小城乡收入差距。

(二)创新创业活动在数字化缩小城乡收入差距中的中介作用

第一,创新创业活动缩小了城乡收入差距。创新创业活动能带动城乡居民就业、拓宽城乡居民收入来源。目前农村创新创业水平较低,发展潜能较大,因此提高创新创业水平,能够缩小城乡收入差距。[14]创新创业活动具有较强的正外部特性,能够产生辐射带动效应,带动农村居民就业,引导农村居民创业。[15]此外,农村居民的创新创业精神具有“传播性”,该精神能够带动更多农村居民参与到创新创业活动中,进而使得农村居民的收入具有多元性。[16]因此,本文认为创新创业活动能够有效缩小城乡收入差距。

第二,数字化促进了创新创业活动。融资约束是影响创新创业活动的重要因素之一,许多创新创业活动都是止步于缺乏初始资金。[17]数字化能够降低融资门槛、拓宽资金获取渠道,间接弥补传统市场的不足,因此数字化能够有效促进创新创业活动。[18]在数字经济时代,国家对通信基础设施的巨大投资,使得移动互联网在农村得到普及,农村居民可以使用手机轻易获取信息,更好地学习创业所需的知识,降低了农村创业的门槛和风险。互联网的使用已经成为农村居民创业的重要推动力。[19]文献总结发现,在数字化影响城乡收入差距的过程中,创新创业是其中的中介变量。基于这样的考虑,我们提出假设H2。

H2:创新创业活动在数字化缩小城乡收入差距中起到了正向传导作用。

(三)产业结构转型在数字化缩小城乡收入差距中的中介作用

产业结构转型指通过提升产业素质,升级置换和重组产业要素,形成新的产业结构以满足产业长远发展的需要。从机制看,产业结构转型连接了数字化与城乡收入差距两个因素。

第一,产业结构转型有效缩小城乡收入差距。产业经济学理论认为产业结构转型是产业结构向高级化、合理化方向演进的过程,从产业结构高级化和合理化两个维度入手,能够较为客观、全面地考察产业结构转型对城乡收入差距的影响。首先,在产业结构高级化方面,产业结构由低水平向高水平演进。产业结构高级化对城乡收入差距的影响效应已被众多学者证实。[20]其次,在产业合理化方面,一般而言,产业结构合理化强调产业的结构聚合质量、资源配置效率以及协调程度。[21]产业结构合理化可以提高资源在产业间的配置结构和利用的合理性,促进各行业劳动生产率趋于一致,进而缩小城乡收入差距。[22]

第二,数字化促进产业结构转型。数字化通过数字产业化和产业数字化影响产业结构。数字产业化主要体现在“出新”,即新技术、新业态及新模式的不断涌现。产业数字化主要体现在“焕新”,通过激励技术、劳动力、资本等要素实现再配置,降低成本、提高效率、提升价值,赋能已有产业。[23]产业数字化、数字产业化均会加快各生产要素在产业间的流动,改变产业的要素配置方式,最终实现产业结构转型。文献总结发现,在数字化对城乡收入差距的影响中,存在产业结构转型的中介传导路径。基于这样的考虑,我们提出假设H3。

H3:产业结构转型在数字化缩小城乡收入差距中起到了正向传导作用。

二、研究设计

(一)模型构建

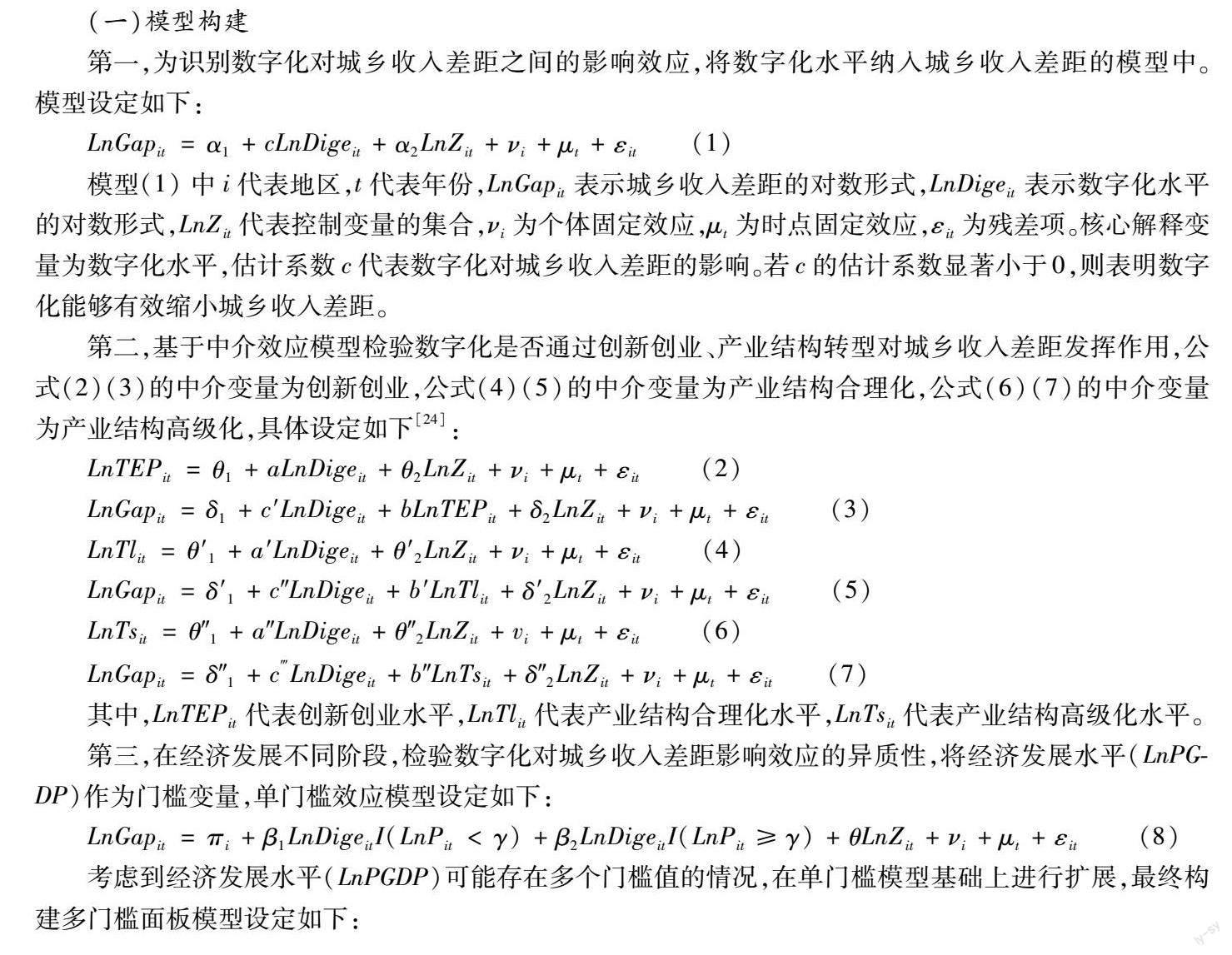

第一,为识别数字化对城乡收入差距之间的影响效应,将数字化水平纳入城乡收入差距的模型中。模型设定如下:

模型(1)中i代表地区,t代表年份,LnGapit表示城乡收入差距的对数形式,LnDigeit表示数字化水平的对数形式,LnZit代表控制变量的集合,νi为个体固定效应,μt为时点固定效应,εit为残差项。核心解释变量为数字化水平,估计系数c代表数字化对城乡收入差距的影响。若c的估计系数显著小于0,则表明数字化能够有效缩小城乡收入差距。

第二,基于中介效应模型检验数字化是否通过创新创业、产业结构转型对城乡收入差距发挥作用,公式(2)(3)的中介变量为创新创业,公式(4)(5)的中介变量为产业结构合理化,公式(6)(7)的中介变量为产业结构高级化,具体设定如下[24]:

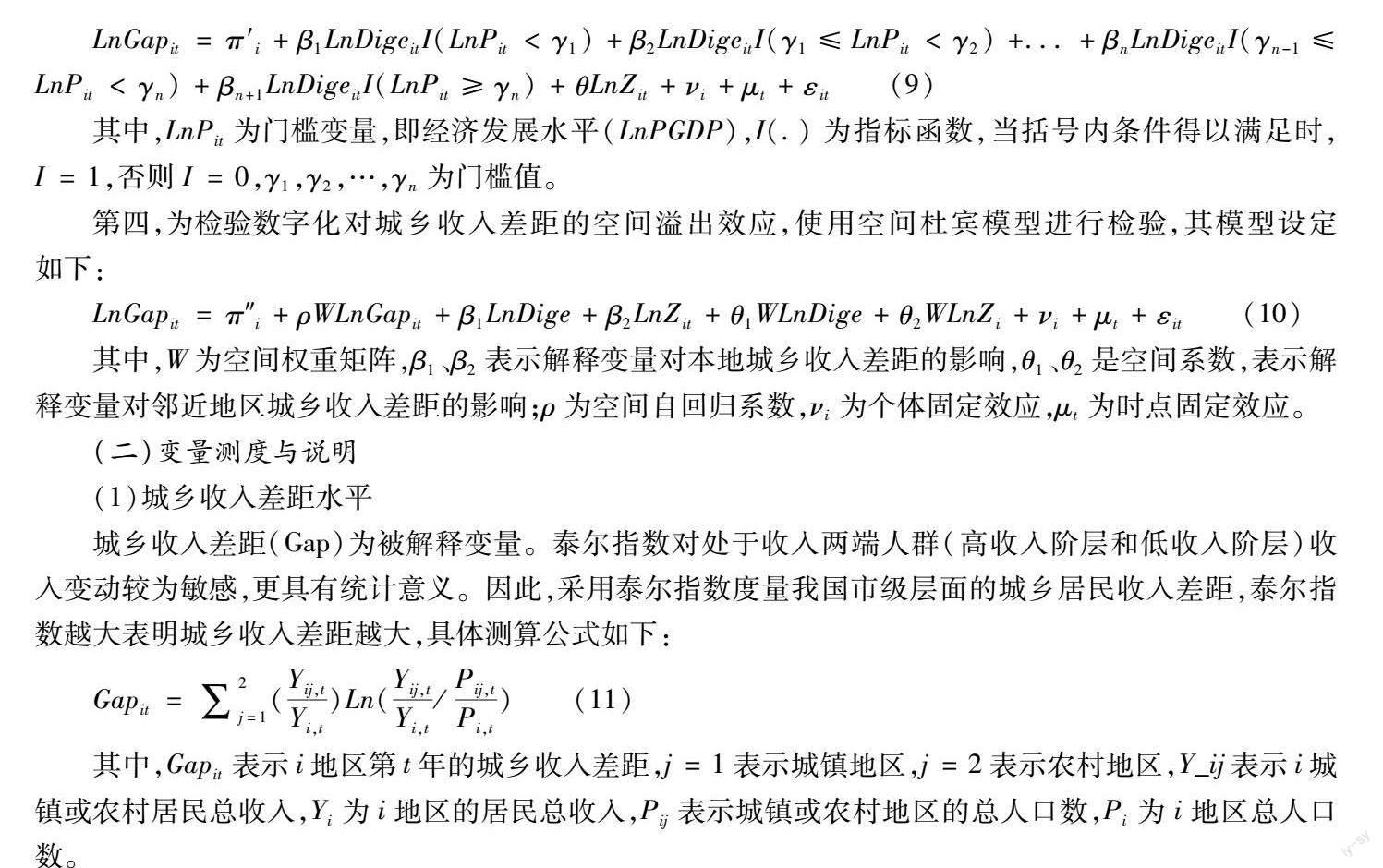

其中,W为空间权重矩阵,β1、β2表示解释变量对本地城乡收入差距的影响,θ1、θ2是空间系数,表示解释变量对邻近地区城乡收入差距的影响;ρ为空间自回归系数,νi为个体固定效应,μt为时点固定效应。

(二)变量测度与说明

(1)城乡收入差距水平

城乡收入差距(Gap)为被解释变量。泰尔指数对处于收入两端人群(高收入阶层和低收入阶层)收入变动较为敏感,更具有统计意义。因此,采用泰尔指数度量我国市级层面的城乡居民收入差距,泰尔指数越大表明城乡收入差距越大,具体测算公式如下:

其中,Gapit表示i地区第t年的城乡收入差距,j=1表示城镇地区,j=2表示农村地区,Y_ij表示i城镇或农村居民总收入,Yi为i地区的居民总收入,Pij表示城镇或农村地区的总人口数,Pi为i地区总人口数。

(2)数字化水平

数字化水平为核心解释变量,借鉴趙涛等学者做法,从互联网发展和金融数字化两方面测度数字化水平。[4]互联网发展方面,使用互联网相关从业人员数量、普及率情况、相关产出以及用户数4个指标进行衡量。其中互联网相关从业人员数使用计算机服务人员数占软件从业人员数比重表征,互联网普及率使用互联网用户数(每百人)表征,互联网相关产出使用人均电信业务总量表征,移动互联网用户数使用移动电话用户数(每百人)表征[4]。数字化金融指数方面,采用中国数字普惠金融指数表征。[25]本文选用主成分分析法对以上5个指标进行数据标准化和降维处理,得到数字化水平指数(Dige)。

(3)创新创业水平

创新创业水平为中介变量,采用北京大学企业大数据研究院与龙信数据研究院联合开发的区域创新创业指数来衡量地区的创新创业水平。数字化为城镇和农村地区创造更多的就业机会,同时为城镇和农村创新、创业带来更多的便利条件,扩大城镇和农村就业、创业、创新的基数,提高城镇和农村地区居民就业质量和收入水平。[19]

(4)产业结构转型水平

已有研究中,多数学者通过产业结构高级化和合理化代表产业结构转型,产业结构高级化考虑产业间发展的协调程度,产业结构合理化考虑三大产业部门之间比例关系的合理程度[26],我们从产业结构高级化和合理化两方面界定产业结构转型。

产业结构高级化代表产业结构的演进程度,在工业化后期产业结构升级普遍具有经济结构服务化特征,第三产业增加值与第二产业增加值的比值能够体现产业结构向“服务化”发展的进程。[27]因此,借鉴干春晖等的做法,采用第三产业与第二产业增加值之比表征产业结构高级化。[28]

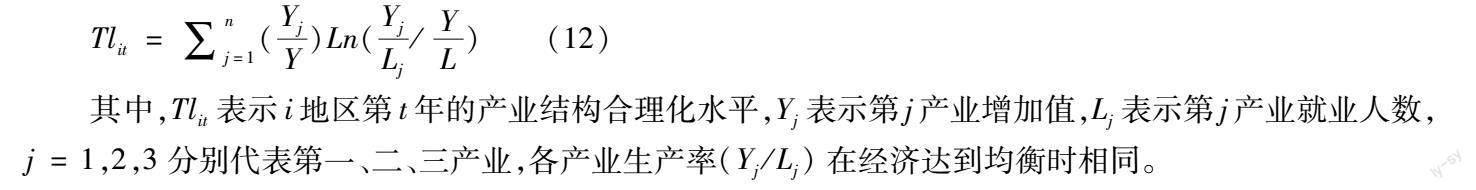

产业结构合理化代表产业间资源的利用水平,能够反映各产业间协调发展的程度,泰尔指数能够体现产业的相对重要性,并且规避了绝对指标的不足。[28]因此,我们选择泰尔指数测度产业结构合理化,具体计算公式如下:

其中,Tlit表示i地区第t年的产业结构合理化水平,Yj表示第j产业增加值,Lj表示第j产业就业人数,j=1,2,3分别代表第一、二、三产业,各产业生产率(Yj/Lj )在经济达到均衡时相同。

(5)控制变量

本研究选取如下控制变量:(1)政府支出水平(LnGov),采用各地区政府公共财政支出与生产总值的比值进行衡量;(2)经济发展水平(LnPGDP),采用各地区人均GDP的对数形式衡量经济发展水平;(3)人口密度(LnPopd),采用人口数量与行政区域总面积之比表征;(4)基础设施水平(LnProad),采用人均道路面积代表基础设施建设水平;(5)第一产业占比(LnStr),采用各地区第一产业增加值占GDP的比重表征。

(三)数据来源和描述性统计

将2011~2019年全国230个地级市作为分析对象,共收集2070个样本值。研究所使用的数据,除数字普惠金融指数,均来自《中国城市统计年鉴》、各地区统计年鉴、各地区统计年报、EPS数据库和Wind数据库。针对样本中存在的缺失数据,采用插值和趋势推算法进行填补。表1为变量描述性统计结果。

三、实证分析

(一)数字化对城乡收入差距的影响

(1)基准回归

表2报告了数字化影响城乡收入差距的估计结果。加入控制变量前后,核心解释变量数字化水平的估计系数均显著为负,表明数字化能够显著缩小城乡收入差距且较稳健。此外,引入数字化平方项,再次进行检验,所得结果见表2。加入控制变量前后,数字化水平指数的一次项系数均显著为正,二次项系数均显著为负,说明数字化对城乡收入差距的影响效应呈现先“扬”后“抑”的倒U型,即数字化先扩大、后缩小城乡收入差距,故假设H1b得到了验证。现有文献大多基于省级面板数据分析,实证结果认为数字化与城乡收入差距呈负向线性关系。[12]本研究选用市级面板数据,更加细致地刻画数字化与城乡收入差距之间的关系,更符合实际情况,我们所得出的结论与Kuznets相似。[29]

(2)稳健性检验与内生性处理

采用替换被解释变量表达方式的方法对回归结果进行稳健性检验。使用城镇居民收入与农村居民收入比值代表城乡收入差距[30]进行分析。加入控制变量前后,数字化水平发展指数的系数均显著为负,说明数字化缩小城乡收入差距的结论较为稳定,且与前文实证结果相近,通过稳健性检验。此外,为缓解内生性问题,本文借鉴黄群慧等学者的做法[31],以上一年全国互联网用户数分别与1984年各地区每万人电话机数量、1984年每百万人邮局数量构造交互项,作为数字化水平指数的工具变量。经过内生性检验发现,数字化缩小城乡收入差距的效应仍旧成立,结果均在1%的水平下显著。

(3)中介效应分析

第一,在创新创业方面。将创新创业作为中介变量,进行中介效应检验,回归结果见表3模型(1)和(2)。由模型(1)可知,数字化能够显著促进创新创业水平提高。由模型(2)可知,加入创新创业中介变量后,数字化水平系数显著为负,创新创业水平的系数显著为正,表明创新创业是数字化影响城乡收入差距的中介路径。其中数字化会通过创新创业扩大城乡收入差距,创新创业负向传导了数字化缩小城乡收入差距的效应,假设H2不成立。究其原因可能是数字技术与传统产业融合初期,会扩大城乡收入差距,但随着数字化水平的进一步提高以及对创新创业活动正确的政策引导,数字化可能会通过创新创业活动缩小城乡收入差距,当然,这仍需要进一步验证。

第二,在产业结构高级化方面。在理论上,产业结构高级化是数字化缩小城乡收入差距的传导机制。为验证该传导机制,将产业结构高级化作为中介变量,为避免产生多重共线性问题,将第一产业比重从控制变量中剔除,进行中介效应模型检验,结果见表3模型(3)和(4)。由模型(3)可知,数字化显著促进产业结构向高级化方向发展,由模型(4)可知,产业结构高级化的系数显著为负,说明产业结构高级化能够有效縮小城乡收入差距。其中数字化影响城乡收入差距的系数仍显著为负,但是系数值相比总效应系数有所下降,产业结构高级化在数字化缩小城乡收入差距中起到了正向传导作用。

第三,在产业结构合理化方面。在理论上,产业结构合理化是数字化缩小城乡收入差距的传导机制。为验证该传导机制,将产业结构合理化作为中介变量,为避免产生多重共线性问题,将第一产业比重从控制变量中剔除,进行中介效应模型检验,回归结果见表3模型(5)和(6)。在模型(5)中,数字化系数显著为正,而产业结构合理化为逆向指标,说明数字化会抑制产业结构合理化。在模型(6)中,产业结构合理化对城乡收入差距的系数显著为负,所以产业结构合理化会扩大城乡收入差距。综合模型(5)和模型(6)可知,产业结构合理化在数字化缩小城乡收入差距中起到正向传导作用。

(二)进一步分析

(1)地区异质性探讨

由地区异质性分析结果表4可知,全国范围、东部地区数字化能够显著缩小城乡收入差距,中部地区数字化对城乡收入差距作用效果不显著,西部地区数字化会扩大城乡收入差距。理论上讲,一是东中西部地区经济发展水平呈现递减态势。经济发展水平较高地区数字化基础条件更好,数字化水平更高,因此东中西地区经济发展、数字化水平均呈现递减态势。[32]二是城乡收入差距空间差异明显,整体呈现“东-中-西”阶梯式递增现象。城乡收入差距较小的地区多集中于东部地区,城乡收入差距较大的地区则集中在西部地区[32]。因此,数字化对城乡收入差距的缩小效应呈现“东-中-西”阶梯式递减现象。

(2)经济发展不同阶段的异质性探讨

在不同经济发展阶段,数字化对城乡收入差距的影响效应存在差异,估计结果如表5所示。数字化对城乡收入差距的影响存在经济发展的单门槛效应,其检验F值为30.19,且通过10%水平的显著性检验,门槛估计值为10.511。

经济发展的单门槛效应将全样本划为2个阶段,检验结果如表6所示。由结果可知,在经济发展的第一阶段,数字化系数为-0.146,且通过1%显著性水平检验。在经济发展的第二阶段,数字化系数为-0156,且通过1%显著性水平检验。在经济发展的两个不同阶段,数字化对城乡收入差距的影响效应均在1%水平上是显著的,系数均为负,且系数的绝对值随着经济的发展而增大。说明随着经济的发展,数字化弥合城乡收入差距的效应有增大的趋势。

(3)空间溢出效应分析

首先,测算数字化和城乡收入差距两个指标的莫兰指数,结果表明2011~2019年数字化和城乡收入差距的莫兰指数均在1%水平下显著,说明二者均具有显著的空间自相关性。因此,在经过空间模型筛选后,基于经济权重矩阵和经济地理综合权重矩阵构建空间杜宾模型(SDM)。表7报告了数字化对城乡收入差距的空间回归结果,结果显示数字化的直接效应、溢出效应和总效应均显著为负,表明数字化能够有效弥合城乡收入差距,并且该效应存在空间溢出性。

四、结论与政策启示

本研究立足数字化能够为农村带来更多发展机会,助力实现共同富裕这一典型事实,从创新创业和产业结构转型两个视角切入,基于我国2011~2019年的地级市层面数据,在构建数字化水平指数与城乡收入差距水平指数的基础上,运用中介效应模型、门槛模型和空间杜宾模型,多维度实证检验了数字化对城乡收入差距的影响及其内在机制。主要结论如下:第一,数字化能够缩小城乡收入差距,稳健性检验后该结论仍然成立。引入数字化指数二次项进行检验,发现数字化与城乡收入差距呈现先扩大后缩小的倒“U”型关系。第二,数字化对城乡收入差距的积极影响存在“边际效应”递增的非线性变化趋势,并且创新创业这一中介因素能够弱化该效应,产业结构转型这一中介因素能够强化该效应。第三,市级区域城乡收入差距中數字化的空间溢出效应也得到了证实,表明数字化有助于形成缩小城乡收入差距的经济格局。在异质性层面上,东部地区和经济发展高水平地区享受的数字化红利更佳。

除了为数字化缩小城乡收入差距提供了一系列经验证据,本文的结论还具有以下政策启示:首先,在数字化能够成为缩小城乡收入差距的新动能现实之下,加大对数字化的投资,推动数字中国建设,特别是通过加快大数据、云计算、区块链发展,进一步巩固数字化为缩小城乡收入差距带来的红利优势。其次,考虑数字化对中西部地区弥合城乡收入差距产生的积极作用还有待深化,这表明在数字化中应实施动态化、差异化的数字化战略,让数字化成为有效改善城乡收入不平衡的“硬件”技术支撑。再次,创新创业会削弱数字化弥合城乡收入红利的路径机制,表明目前农村创新创业水平较低,需要政府给予重点支持和政策引导;数字化通过推动产业结构转型为弥合城乡收入差距带来内生动力的路径机制,证明了数字化与产业结构转型能够汇聚经济发展新动能,为新时代实现共同富裕发挥重要作用。最后,数字化的空间溢出效应表明,应该通过加大各地区数字化的力度,充分释放其弥合城乡收入差距的空间贡献能力。

参考文献:

[1]陈文,吴赢.数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J].南方经济,2021(11):1~17.

[2]卢宇荣,肖峥.智慧城市建设对缩小城乡收入差距的影响研究[J].江西师范大学学报,2022(6):36~45.

[3]陈桂生,史珍妮.数字赋权与数字平权:迈向共同富裕的数字治理.[J].学习论坛,2022(4):66~75.

[4]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65~76.

[5]黄海清,魏航.数字经济如何稳就业——机制与经验分析[J].贵州财经大学学报,2022(1):13~24.

[6]王小华,程琳.数字普惠金融与城乡收入差距:机遇还是鸿沟[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(5):127~146.

[7]孙一平,徐英博.互联网普及对中国居民收入分配的影响研究——基于CFPS数据的实证分析[J].宏观经济研究,2021(7):161~175.

[8]张碧琼,吴琬婷.数字普惠金融、创业与收入分配——基于中国城乡差异视角的实证研究[J].金融评论,2021(2):31-44;124.

[9]程莉.产业结构的合理化、高级化会否缩小城乡收入差距——基于1985-2011年中国省级面板数据的经验分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2014(11):82~92.

[10]袁伟彦,周小柯.城镇化与中国农村居民收入增长——基于省级面板数据的经验研究[J].贵州财经大学学报,2015(1):89~98.

[11]罗小芳,王素素.数字经济、就业与劳动收入增长——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的实证分析[J].江汉论坛,2021(11):5~14.

[12]周利,冯大威,易行健.数字普惠金融与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”[J].经济学家,2020(5):99~108.

[13]李怡,柯杰升.三级数字鸿沟:农村数字经济的收入增长和收入分配效应[J].农业技术经济,2021(8):119~132.

[14]王轶,熊文.返乡创业:实施乡村振兴战略的重要抓手[J].中国高校社会科学,2018(6):37-45;154-155.

[15]王珊珊,林嵩.创业与减贫:影响机制、作用效果与未来研究展望[J].齐鲁学刊,2022(6):119~135.

[16]马天女,路京京,王西.创业型经济发展与城乡收入差距——基于不同创业类型的探讨[J].经济问题探索,2021(10):27~34.

[17]Han L., D Hare, The link between credit markets and self-emplovment choice among household in rural China[J].Journal of Asian Economics, 2013,26:52~64.

[18]谢绚丽,沈艳,张皓星,等.数字金融能促进创业吗——来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018(4):1557~1580.

[19]苏岚岚,孔荣.互联网使用促进农户创业增益了吗——基于内生转换回归模型的实证分析[J].中国农村经济,2020(2):62~80.

[20]李超.外商投资、产业结构与城乡收入差距——基于状态空间模型分析[J].贵州财经大学学报,2019(1):55~62.

[21]杜传忠,许冰.技术进步与产业结构升级的就业效应——2000-2014年省级面板数据分析[J].科技进步与对策,2017(13):55~60.

[22]柳志娣,张骁.互联网发展、市场化水平与中国产业结构转型升级[J].经济与管理研究,2021(12):22~34.

[23]白雪洁,宋培,李琳,等.数字经济能否推动中国产业结构转型——基于效率型技术进步视角[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021(6):1~15.

[24]温忠麟.张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614~620.

[25]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020(4):1401~1418.

[26]李成刚,杨兵,苗启香.技术创新与产业结构转型的地区经济增长效应——基于动态空间杜宾模型的实证分析[J].科技进步与对策,2019(6):33~42.

[27]李博,秦欢,孙威.产业转型升级与绿色全要素生产率提升的互动关系——基于中国116个地级资源型城市的实证研究[J].自然资源学报,2022(1):186~199.

[28]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].經济研究,2011(5):4-16;31.

[29]Kuznets. Economic growth and income inequality[J]. American Economic Review,1995(1):1~28.

[30]谢莉娟,万长松,武子歆.流通业发展对城乡收入差距的影响——基于公有制经济调节效应的分析[J].中国农村经济,2021(6):111~127.

[31]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5~23.

[32]陈鑫鑫,段博.数字经济缩小了城乡差距吗——基于中介效应模型的实证检验[J].世界地理研究,2022(2):280~291.

Abstract:Exploring the effects and mechanisms of digitalization in bridging the urban-rural income gap can enrich policy implications for achieving common prosperity. Theoretically, digitalization can stimulate innovation and entrepreneurship activities and promote industrial structural transformation, thus narrowing the urban-rural income gap. Empirically, this study measured the levels of digitalization and urban-rural income disparities across 230 municipal-level regions in China from 2011-2019, and conducted econometric analysis based on these measurements. The results indicate that the impact of digitalization on urban-rural income disparities exhibits a non-linear characteristic of first "promotion" and then "inhibition," which was robust after conducting tests for stability. Mechanism analysis shows that innovation and entrepreneurial activities and industrial structural transformation play a "connecting" role in the transmission between digitalization and urban-rural income disparities. Furthermore, threshold models and spatial models reveal non-linear increasing effects and spatial spillover effects of digitalization in bridging the urban-rural income gap. The study results provide new evidence and explanations for the effects and mechanisms of digitalization in bridging the urban-rural income gap.

Key words:digital economy; urban-rural income gap; activities of innovation and entrepreneurship; industrial structure transformation

责任编辑:张建伟 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张领