人文纪录片提升传播效果的路径研究

马梅 何皖秦

【内容摘要】人文纪录片《人生第一次》选择了视频网站哔哩哔哩(简称“B站”)作为传播渠道之一,引发了众多用户的观看和评论。本文以传播效果“认知、态度和行为”三个层次作为理论基础,运用质性分析软件Nvivo分析《人生第一次》的B站短评文本,结果发现该纪录片获得了普遍的正面评价。据此从该纪录片的特色出发提出了人文纪录片提升传播效果的参考路径。

【关键词】人文纪录片;《人生第一次》;Nvivo;传播效果

近几年,纪录片逐渐成为电影、剧集和综艺以外人们观看的第四种节目类型。纪录片以其独特的纪实性、知识性、艺术性呈现宇宙万物和人类文明发展的脉络,①人文纪录片作为其中的一个重要类型,以拍摄真实的现实生活为主,《人生一串》《人间世》《我在故宫修文物》等都属于人文纪录片。截至2022年12月5日,《人生第一次》在视频网站哔哩哔哩(简称“B站”)评分高达9.9分,播放量3958.9万,豆瓣评分9.0分。《人生第一次》讲述了中国人一生中12个重要阶段,从出生、上学、长大、当兵到进城、上班、结婚等,团队采用蹲守的拍摄方式,“记录每个平凡中国人的高光时刻”,②以期通过这12个“第一次”展现中国人的生活断面。

目前,对于《人生第一次》的研究主要集中在对纪录片的叙事结构、情感表达和传播策略方面,例如李智、张炳旭指出,《人生第一次》以微观叙事勾勒宏大人生主題的主旨,以极具仪式感的12个“第一次”串联社会记忆,传递出纪录片的人文价值观。③高杰揭示出《人生第一次》在讲述中国人的故事中折射出民族精神、民族品质和中国文化价值观,受众在观看中也不知不觉强化了这种文化认同。④刘艺从内容、传播方式、情感连接、呈现形式四个方面分析了《人生第一次》的传播策略。⑤由此可见,学界对于《人生第一次》传播效果的分析较为少见。

B站作为《人生第一次》的网络传播渠道之一,也是众多二次元爱好者和年轻人的聚集地,通过发布短评的方式,受众可以对节目进行评分并写下评语。因此,观众在观看节目后留下的评语也是一种传播效果的反应。本文借助对短评文本的分析,研究人文纪录片《人生第一次》在认知、态度、行为三个层面上的传播效果,以期为其他人文纪录片提升传播效果提供一定的借鉴路径。

一、研究设计

(一)研究对象

本文的研究对象为B站纪录片《人生第一次》12期节目的短评文本,受众在观看节目后产生的想法、情感和观点都可以通过短评的发布来体现,短评完全是观众自主意志的体现,不受外界的干扰。因此,对短评文本的分析具有一定的可信性。

传播效果发生的逻辑顺序或表现阶段可以分为认知、态度、行为三个层面的变化,这是一个效果的累积、深化和扩大的过程。⑥受众发布的短评是他们对纪录片内容进行意义解读和重构的过程,也是观看节目过程中他们在认知、态度、行为三个方面变化的体现。

(二)研究工具

本研究借助扎根理论,运用Nvivo 12Plus对B站短评文本进行分析和编码。Nvivo软件是一款质性分析软件,在新闻传播领域有广泛的运用。该软件可以导入文本、问卷、图像、视频、音频等进行节点编码和查询等一系列操作。

(三)数据收集与初步处理

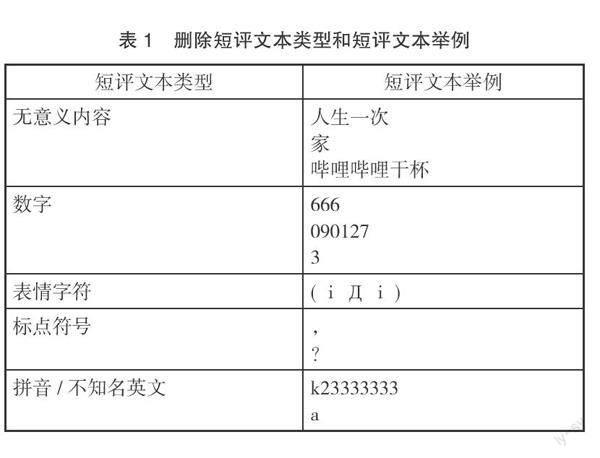

截至2022年12月5日9点29分,笔者以B站《人生第一次》的短评为样本,利用手动抓取的方式获得2020年1月12日至2022年12月5日的短评2829条。为保证数据精准性,在使用Nvivo软件分析短评文本前进行了初步的处理,其中包括删减无意义的内容、数字、表情字符、标点符号等,最后保留评论2798条(删除评论31条)。

(四)借助Nvivo软件进行文本编码

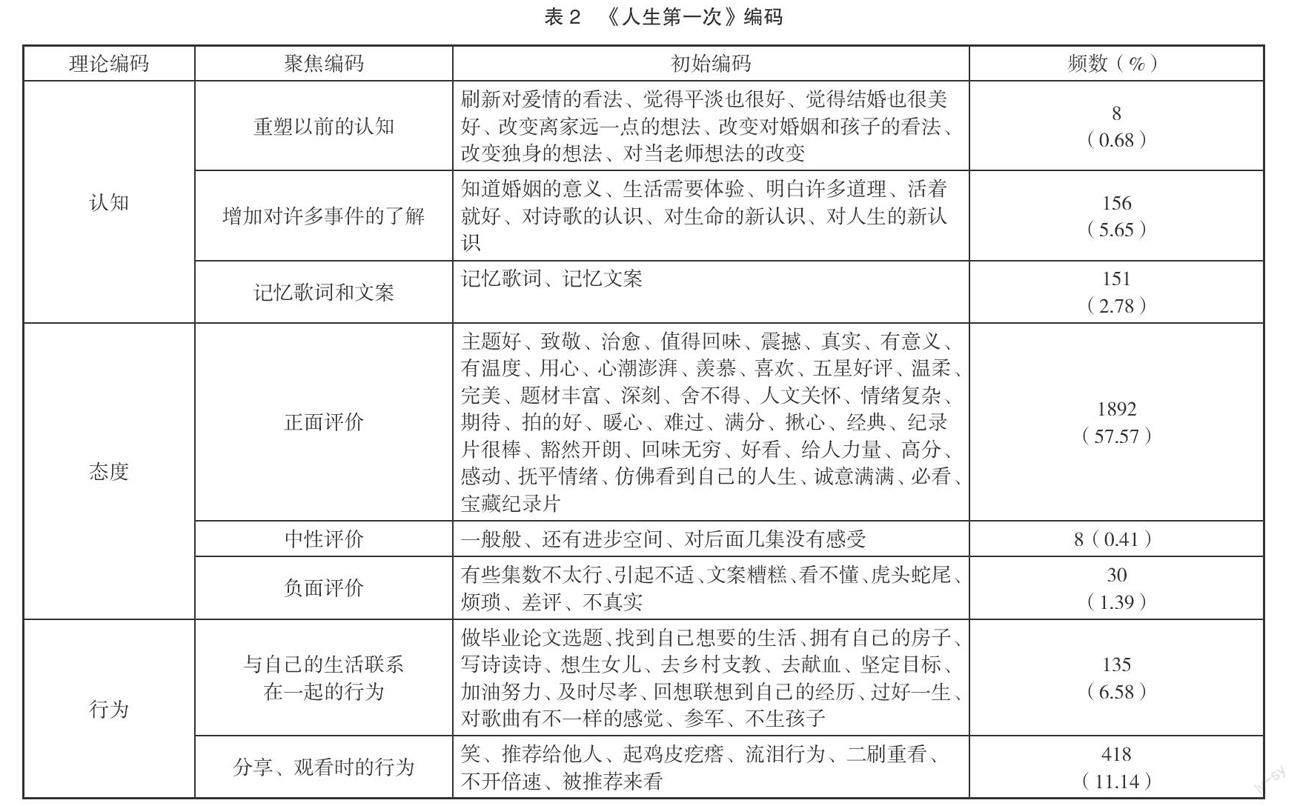

本文借助Nvivo软件,扎根于收集到短评文本,对其进行逐个编码和处理,将同类的文本归纳入相同的自由节点中形成初级编码,例如,首先,将“感动”“看完感动、泪目”归纳入“感动”这一初始编码中,将“刷新对爱情的看法”“改变离家远一点的看法”归纳入“重塑以前的想法”这一初始编码中,最终得到91个初始编码;其次,将初始编码进行归类,具有相同或相似概念的初始编码被纳入到相应的聚焦编码中,例如“感动”这一初始编码被纳入到“正面评价”这一聚焦编码中,最终得到8个聚焦编码。同时,根据认知、心理和态度、行为三个层面的传播效果类目进行相应的归纳、统筹和整合,例如,将“中性评价”“正面评价”和“负面评价”都归纳在“态度”这一理论编码中。

二、《人生第一次》传播效果分析

(一)受众认知:明白更多人生道理

传播效果在认知层面上表现为外部信息作用于人们的知觉和记忆系统,引起人们知识量的增加和知识构成的变化。《人生第一次》作为一部聚焦人生12个重要阶段的纪录片,选取小人物来进行故事的讲述,受众通过观看纪录片逐渐打破了以往的认知,增进了对于人生的了解,也在不知不觉中将纪录片中的歌词和文案铭记于心。

在短评“认知”这一理论编码中,“增加对许多事件的了解”的聚焦编码占据了5.65%。例如,有观众在看完第三集“长大”后留下“诗歌是情感翻译和表达的转换器”的短评,形成对诗歌这一语言形式的新的认识和了解,一定程度上打破了以往固性思维中诗歌无用的想法;有观众在看完第一集后留下“看了第一集,生孩子好疼,母亲太伟大了”的短评,了解到母亲的不容易和辛苦;也有观众留下“16岁的人生不知道不同的人生会有什么不同,26岁才真的发现人生没有什么相同,每个人生的第一次总是在不经意间带起惊涛骇浪,故时感到的平平淡淡,回首时原来才是于无声处起惊雷,珍惜现在,不负韶华”,受众在观看完纪录片后不无感慨地认识到人生虽然平淡但也并非一帆风顺,体悟到“要珍惜时光珍惜当下”的人生道理。

聚焦编码“记忆歌词和文案”占比2.78%,其中“人生初见、春和景明”“人类最强大的武器不是核武器,而是战胜一切的勇气”“推开世界的门,你是站在门外怕迟到的人”等是观众记忆最深的文案和歌词。这些文案和歌词会伴随在受众的脑海中,其背后的人生道理、哲理、价值蕴含会慢慢地被体悟,并会在合适的场景再度被记起和投射。

聚焦编码“重塑以前的认知”占比0.68%,有受众在观看完《人生第一次》以后对于婚姻、生育、死亡的观念发生了一定的改变,“看完忽然觉得结婚也很美好,所有的烦恼也是美好的”“以前我总是很排斥当老师,觉得做老师辛苦又不挣钱,看完第三集感觉自己好像明白了许多道理,一个人也许不需要很富有,即使不能在物质上满足自己小小的虚荣心,或许成为大山中的一名支教老师帮助孩子走出大山比做有钱人更有意义”等类似的观后评论,正是对他们以往认知的重塑和改变。

(二)受众态度:正面评价为主

传播效果的第二个层面是态度,指外部信息作用于人们的观念和价值体系而引起情绪和感情变化,其中态度是人们对某事物所持判断的概括,这种对事物或褒或贬的总判断是态度的核心。⑦观众在观看节目后,由于所处立场和自身成长环境等多重因素的影响往往会对纪录片形成不同的态度和心理感觉,有观众在观看完《人生第一次》后颇受感动,并作出一定的正面评价,也有观众作出中性评价和负面评价。

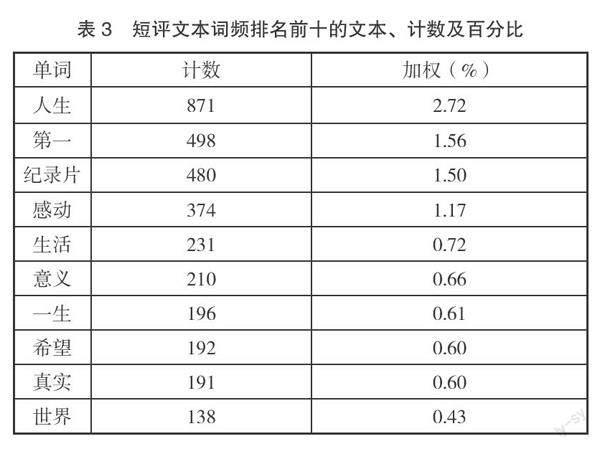

在理论编码“态度”中,聚焦编码“正面评价”占比57.57%(远大于中性评价的0.41%和负面评价的1.39%),其中“感动”“好看”“纪录片很棒”“真实”“给人力量”是排名靠前的五种主要正面评价内容,例如,“除了棒无话可说”“很真实,很动人”就是观众在观看纪录片后发自内心的一种评价,甚至也有受众在观看后表示“第二季快快安排”,十分期待类似题材的纪录片的再度出现。使用Nvivo 12Plus对短评文本进行词频分析发现,“真实”一词排名第九,共出现191次,可见纪录片在“真实性”上也引起了观众的好评。

聚焦编码“中性评价”占比0.41%,例如,“还有进步空间,不要骄傲,期待更好的作品”“比较一般。更加像电影了”,指出纪录片内容较为一般;也有受众指出“两集很有质量,第三集太做作,后面也很普通了。一般般吧”,即前几集较为吸引人,后面稍微有些质量下滑。而聚焦编码“负面评价”占比1.39%,观众的负面评价除了集中在对纪录片内容、文案、题材的吐槽外,还有对于纪录片封面、主人公生活条件的吐槽,例如,“感觉这个纪录片里的一些东西其实并不是普通人能够攀得上的高度,大部分人的生活其实并没有这么好,可能是因为拍的是上海这些经济繁荣城市条件比较好的家庭吧。我觉得有点美化得不真实了”,指出纪录片选取的大多数是上海地区的孩子和家庭,而这些家庭的生活环境也与许多普通家庭尚有一定差距。

从总体上来看,大多数受众对于纪录片的解读都是一种正向和积极的解读,采取协商和对立立场的受众占据少数。

(三)受众行为:忍不住联想到自己的生活经历

行为是传播效果的第三个层面,即观看纪录片后一些言语和行为上的改变。在理论编码“行为”中,聚焦编码“与自己的生活联系在一起的行为”占比6.58%,其中纪录片中的一些内容或多或少的引起人们对自己过往生活的追忆,例如,“我……看完不知道该说些什么,幼时丧父,靠着妈妈的抚养和他遗存的教导,和弟弟活过了父亲的年龄;一直经常会听到很多长辈怀念他的事迹;能人、义人、善人皆是他,虽早已不在几十载,但他依然是我们家的脊梁”“每次看都很感动,我哥哥是一名海军,已经退伍,我们每次喝酒高兴了,他都会给我讲军旅生涯,我很羡慕”等,纪录片中的参军入伍片段、留守儿童的片段、幼儿园的片段等,激起了人们对自己经历的回忆。另外,不少观众也通过纪录片产生了要去乡村支教、参军、献血等行为,“看完纪录片的那个下午,突然下定决心要在28岁生日那天去献血,顺便入下中华骨髓库,没别的,就想在平淡无奇的28年生涯中自己给自己找点有意义的事来做。”显然,纪录片通过共情、共鸣机制,实现了文化记忆和价值观的唤醒、认同与强化,并产生了直接的行为,效果深刻而显著。

聚焦编码“分享、观看时的行为”占比11.14%,例如,“真的很好看,强推,感受到了很多”“二刷了,再看一遍依然很有趣。我是奔着里边几个我觉得特别有意思的小朋友来的。采访环节我觉得真的很好看,被那两个可爱的小男孩圈粉了”等,观众在看过自己认为很棒的纪录片后会自发地产生转发分享行为,自发地推荐给身边人观看,也会自发地多次重温纪录片,不断刷新对纪录片的观感和认知。

无论“与自己的生活联系在一起的行为”还是分享行为等,都是纪录片的内容在受众心中和言行上的一种投射和激励,受众或是在纪录片中获得一种情感的共鸣,或是一种经历上的共鸣和联想,促使着他们采取行动。毕竟,艺术传播的最终落点应该是人,纪录片叙事的最终目的是为了影响人。⑧

三、人文纪录片传播效果提升路径

《人生第一次》自2020年1月15日首播以来,豆瓣和B站评分都达到了9分以上,也被很多受众视为“宝藏纪录片”。作为一部人文纪录片,《人生第一次》在认知、态度、行为三个层面产生的影响是不可忽视的,这在很大程度上来自于纪录片在视角、题材、传播策略上的独特之处,而这也是值得其他人文纪录片借鉴的。

(一)多元人物视角强化认知

《人生第一次》选取了12个人生断面,每一集都包含着不同的主人公去共同烘托和呈现主题。《出生》一集中选择了三位即将生产的孕妇,一位是二胎,一位是头胎,一位是患有心脏疾病并怀有双胞胎的孕妇,三位孕妇在上海的产房内经历着截然不同的手术流程。虽然他们情况不同,但他们都将要诞下属于她们的孩子,都符合着“出生”这个人生主题。通过对这三位孕妇生产过程的聚焦,让大多数的受众能够了解孕妇生产的过程和不易,也是这样不同的情况让受众增加了对于孕妇生产过程的多重认知,了解了生育、生殖知识,更看到了其背后的人生百态和文化观念,丰富了认知体系。《上班》一集通过选择残疾培训基地的人们努力工作成為阿里客服的故事,传递出“生而平等”的观念,也激励着人们热爱生活、珍惜生活。

另外,《人生第一次》除了采用与常规纪录片一样的旁观式视角和蹲守的拍摄方式之外,还有主人公第一视角的讲述,通过他们的自述让受众了解更多私下的生活故事,打破了纪录片只反映表面的局限。《告别》一集中巢爷爷因为疫情给妻子录制视频信,节目组采用第一和第三视角交织的方式进行呈现,让每个受众都仿佛沉浸在他们二人分别和思念的情绪中,也通过这封视频信了解了更多他们的生活日常和细节。《相守》这一集没有以抗癌病人在病房中的陪伴为主要画面,而是通过对抗癌厨房中的顾客进行蹲守拍摄,让人了解到每一个陪伴者在背后的付出和给予。以普通人的口吻呈现普通人的生活,于细微处显露鲜明的情感,最大限度回归真实图景,让《人生第一次》传递出生活的温度。

对人文纪录片来说,其使命是通过对个体的解读,反映人与人、人与社会、人与自然的关系,通过对不同的人物、事件、景物的关注,通过切换不同的视角带给受众一种沉浸式的体验,不仅能够让人们了解更多视角的内容,也能无形中增进彼此之间的理解和认同。

(二)平实题材中的价值观渗透浸润人心

《人生第一次》选取的题材是人生,这样的一个题材很容易引起人们的关注和兴趣,也能够成为人们短评中的主要讨论对象。选取对象并不是人们耳熟能详的名人明星,而是默默无闻的普通人,他们的生活可能平凡、朴实无华,甚至是重复且单调的,但是却也是社会上大部分人的生活日常,因此他们的生活日常往往也投射着受众的情绪和心理。《长大》一集中穆庆云在给妈妈念了自己的诗后,画面中是长久的沉默和安静,随后视频中传来妈妈略带哽咽的道歉:“女儿,对不起。”留守儿童和进城打工的父母之间的故事和温情透过一个短短的视频连线蔓延到每一个受众的心中,既让人们关注和了解到留守儿童的生活日常,又感染着受众的情绪。

纪录片的创作无论从拍摄内容还是剪辑方式而言,都一定程度上传达着创作者的价值观和想法,《人生第一次》中也展现着创作者们的创作想法。B站上《人生第一次》每一集的置顶评论中都留着导演们的创作手记,《退休》这一集中导演蒋逸哲在片头中运用一种“广告”的形式呈现老年大学,是一种前卫而有趣的剪辑形式,导演在手记中也提到这很大程度是因为他最初对于老年大学的印象,实际上,许多受众对于老年大学的印象也较为狭隘,透过这个纪录片,让受众了解到老年大学也是许多老年人梦想的地方,在这里他们可以学习到很多知识和乐器演奏,打破了对于老年大学的认知,而这也是导演想要传递出来的一种想法。通过这样的前后对比式的呈现,观众能够与导演的想法形成碰撞,让不少年轻人产生老了以后也要去老年大学的想法。而这种积极的人生态度,是老龄化社会现实下所有人美好生活的必然要求,是实现人的全面自由发展的题中应有之义——只不过在社会物质基础和文化设施等还没有充分发展的时期,这种想象无法实现而已,而现在以及未来,一切皆有可能。

纪录片创作的目的在于表达创作者对生活中具有主题相关意义的人物、事件等的价值判断,并以此实现与观众的心灵碰撞和情感交流。⑨人文纪录片要实现与受众的情感碰撞,除了需要真实的画面作为依托,还可以借助价值判断和价值观的渗透,甚至是民族精神和民族观念的传达,与受众的想法达成一致才能引起受众的情绪反应和正面评价。在这方面,从前文对《人生第一次》传播效果的实证分析,可以发现其在一定程度上做到了。

(三)讲述人的号召和经历的共鸣引发相关行为

《人生第一次》与其他纪录片的不同之处还在于对旁白人物的选取。《人生第一次》每一期的旁白都是不同的人。旁白往往担任着对故事讲解的重要职责,因此旁白的声音也往往是吸引人们沉浸入故事中的关键。《人生第一次》选取的故事讲述者往往与故事中的主人公有着经历上的交叉,例如,《上学》这一集中请了《家有儿女》夏东海的扮演者高亚麟进行旁白讲述,他的声音被许多80后、90后所熟悉,并且他也有了自己的孩子,对于这些孩子的故事讲述出来更有味道。不仅仅如此,节目组还邀请了身临其境的参加者阿云嘎进行最后一集《告别》的讲述,一方面来源于他的粉丝基础,另一方面也源于他曾参演关于阿尔茨海默病的音乐剧《阿尔兹记忆的爱情》,对于阿尔茨海默病患者的经历更加了解。他的加入也吸引了大量年轻粉丝的观看和围观,从而进一步增加了纪录片的传播度。

另外,纪录片丰富的主题就意味著与更多的受众产生经历上的重叠和共鸣,在一定程度上是对卡尔·罗杰斯共情理论所衍生的共情传播的运用,共情传播就是通过对目标受众特征的观察与辨别,在信息内容传播中体现出换位思考、共情表达以及对受众的积极理解,从而使受众产生情感共鸣的过程。⑩例如,《进城》记录的是大部分进城务工的年轻人和中年人们的日常,《买房》是大多数80后、90后在工作良久后需要考虑的问题。新兵训练、第一次坐火车去大城市打工这些微弱的细节折射、反映着不少人的经历。也正是因为对这些经历的细致描摹,让许多受众回忆起自己刚刚经历这些“第一次”时的心情和感受,他们仿佛也与主人公一起经历着这些重要的人生“第一次”,随着主人公一起共情。“真的太好哭了,就是人生的写照,我看到了我出生的样子;我回忆起了我上学的时候(刚好也是双胞胎);也重温了长大的岁月;想起了送我哥去当兵的时候;正在经历上班的日子;会憧憬结婚的时刻……我会更爱我自己”,一起追忆属于自己的“人生第一次”。每跨越一次人生节点,就完成了一次身份的转换、心态的转变,观众与片中人物共同参与虚拟的人生仪式,以影像的形式完成身体在场,唤醒或增加特定的社会记忆。

四、结语

《人生第一次》作为一部豆瓣和B站评分都超9分的纪录片,在题材的选择、价值观的渗透、拍摄视角和共情方面都值得其他人文纪录片借鉴。在真实的记录和拍摄的基础上,通过多元视角的穿插和引入,极大程度地强化受众对事件的认知和了解;接着,再通过进一步深层次的价值观渗透,影响受众对事件的态度,促使受众形成一个积极正面的态度;最后,恰如其分地运用共情传播,深入了解受众的内心世界,挖掘纪录片中能够与受众产生重叠和共鸣的地方,通过对这些地方的渲染引起受众的共鸣,进而激发受众采取行动。期待更多纪录片能深入人心。

参考文献:

①陈宏:《纪录片是最好的电视教科书》,《教育传媒研究》2021年第4期。

②袁欢:《〈人生第一次〉致敬每个坚韧又乐观的中国人》,《文学报》2020年4月2日。

③李智、张炳旭:《个体影像共筑社会记忆——探析纪录片〈人生第一次〉的微观叙事》,《当代电视》2020年第7期。

④高杰:《纪录片〈人生第一次〉:民族情感表达与文化认同建构》,《浙江艺术职业学院学报》2020年第2期。

⑤刘艺:《受众共情视角下国产纪录片传播策略研究——以〈人生第一次〉为例》,《科技传播》2021年第8期。

⑥郭庆光:《传播学教程》,中国人民大学出版社2016年版,第173页、第74-75页。

⑦〔美〕沃纳·赛佛林、小詹姆斯·坦卡德:《传播理论:起源、方法与应用》,郭镇之译,中国传媒大学出版社2006年版,第67页。

⑧刘蒙之:《从宏大叙事到微末叙事——纪录片〈我在故宫修文物〉的创作理念创新》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第9期。

⑨钟大年:《纪录片创作论纲》,中国传媒大学出版社1997年版,第50页。

⑩唐俊、甘龙星:《论重大题材新媒体纪录片的“共情传播”策略》,《教育传媒研究》2021年第5期。

(作者马梅系安徽师范大学新闻与传播学院执行院长,教授、博士生导师;何皖秦系安徽师范大学新闻与传播学院硕士研究生)

【责任编辑:李林】