一种面向作战场景的任务建模方法*

闫泽林

(陆军工程大学指挥控制工程学院 南京 210007)

1 引言

当前作战呈现出多元、广域、快速的特点,军事作战任务趋于多元化和复杂化,作战场景存在变化性和不可预知性,这为指挥人员分析作战任务,制定作战计划带来了挑战。新的军事任务及其作战过程不断出现,遂行多样化军事任务的能力成为衡量部队战斗力的标准,这要求指挥信息系统结构在与任务建立联系时功能多样、组合灵活、调整迅速[1]。其重要前提是任务的有效分析。在分析作战任务中,任务分解建模是一项重要工作。

作战任务是各级指战员在不同作战场景中所面对的一系列任务的统称。在作战筹划过程中,根据指挥层级不同,不同层级指战员将完成不同的任务。作战任务分解建模指将上级下发的作战任务进行分解,划分为更为细致的任务,用于指导本级制定相应的作战计划[2~3]。

精细化的作战任务分解建模便于指挥员对作战任务进行详细分析。以往作战任务分解中,仅从任务目标、任务完成单位、基本作战单元[4]等要素考虑,缺乏对作战场景的描述分析。为此,论文提出了一种面向作战场景的任务建模方法,用于指导指挥员对作战任务进行分解建模。

2 作战任务描述

2.1 作战任务分解框架

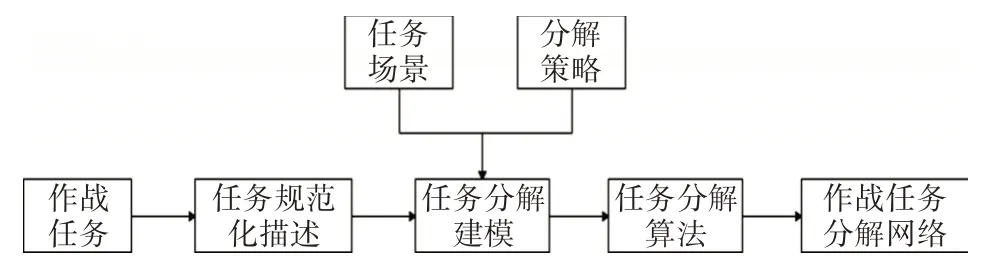

针对作战任务多样且关联关系复杂的难点,本文拟通过对作战任务进行规范化描述来解决;针对作战场景要素多且影响任务分解、可行分解方案多且难以优选的难点,本文拟通过构建任务分解模型和设计任务分解算法来综合解决[5]。在上述解决思路下,本文建立了一种通用的作战任务分解框架,如图1 所示。

图1 作战任务分解框架

2.2 基本作战任务定义描述

作战任务描述是实施作战任务分解过程的基础,更是指挥员构建面向任务的作战计划的前提。各级指挥人员对作战任务认知的基础是建立特定战场的概念模型,但面对不可预知的战场情况,目前作战任务的描述仍存在概念认识不够准确、描述规则不够全面、表达方式不一致等问题[2]。为此,本文从作战任务规范化建模入手,综合考虑作战任务的应用场景、关键要素、关联关系等建立统一且规范的作战任务描述。

将基本作战任务定义为多元组Mission=<Name,Role,Target,Opration,Time,Surroundings>[6],其中:

1)Name表示作战任务的名称;

2)Role表示参与作战任务的角色集合,即参战力量;

3)Target 表示作战任务拟完成的指标,即作战目标和对作战任务完成后的客观预测;

4)Opration 表示作战行动集合,即作战任务中出现的作战行动或者根据具体情况可能衍生出的作战行动;

5)Time 表示作战任务的时间参数,属性可描述为(TStart,TEnd),TStart 为任务的开始时间,TEnd 为作战任务结束时间,即任务收尾战场清理完毕的时间;

6)Surroundings 表示执行任务的作战场景,包括执行任务的地理位置、气象条件、电磁环境,属性可描述为(Geography,Weather,Electromagnet)。

3 作战任务分解

作战任务受作战场景的影响,其分解过程还受相关规则的约束。作战任务分解过程可以看作是针对特定的作战场景E,基于任务及场景分解方法、任务关系、任务模板等分解策略S,逐步实现对作战任务分解树N 实例化的过程。为了实现这一过程,将任务分解定义为任务分解景况:

Q=

即基于作战场景E、分解策略S,并结合具体的算法,逐步生成N。

3.1 作战场景

作战任务与作战场景相关,作战场景的变化会直接影响作战任务的调整,作战计划的制定需要综合考虑战场中面临的敌情、战场环境等信息,因此,需要对作战场景进行描述,通过描述模型能够直观表征作战场景,以便于有效直接支撑开展作战任务分解,对指挥信息系统的调整方向、目标和渠道具有推动作用[8]。不同的作战场景需求不同的作战任务,不同的作战任务适用于不同的作战场景[9]。本文主要考虑会直接影响作战任务分解的敌情信息、地形信息、战场环境等主要因素对作战场景进行建模[5],其中,敌情信息着重考虑敌部署和敌企图。借鉴任务规范化描述方法,将作战场景描述为E=<Edeploy,Eattempt,Eenvironment>,式中:Edeploy为敌部署,包括敌兵力及其位置信息;Eattempt为敌企图,包含敌计划、敌目标和敌动向;Eenviron为战场环境,包括人工环境、自然环境、社会环境等。考虑到作战场景要素繁多,且多数要素之间存在着复杂的多维关系,因此,本文将通过相关约束原则对关系予以明晰,进而构建作战场景任务网络,实现网络调理化,支撑任务分解。

3.2 关键词提取

基于作战场景的建模,得到了一个敌军较为详细的战斗部署分类态势。根据战斗任务的规范化描述规则,已经得到以元组形式呈现的任务规范化描述的实例,拟从作战场景E 描述模型中提取关键词K,任务分解景况Q 将目前分解得到的元组元素与提取的关键词K 进行匹配,对任务进行进一步的分解,对于分解得到作战任务通过分解策略S 分解为具体化的作战行动,构成任务网络N。

通过提取作战场景E 中关键词K,构建针对任务的关键词体系,分解景况Q 在K 的基础上细化成更具体的子任务。

下面对关键词K的提取规则进行描述:

1)设置主关键词、副关键词及子关键词。将作战场景描述模型看作一个任务树。标记作战场景中对我军部队作战行动有影响的因素,将任务树中靠近根节点的且下属元素中存在对我部队任务行动产生影响的节点设置为主关键词,由于主关键词的设置依据是根据其下属元素中对我军行动造成影响的节点所设置的,那么采用倒推法,先筛选叶节点中会对我方作战行动造成影响的各类因素条件。

2)搜索全部叶节点,发现其中对我方作战任务产生影响或者可能产生影响的因素。如敌方有撤退计划,我方必须考虑切断敌退路,实施包围等任务计划。作战场景中敌方的计划部署需要我方战斗任务做出适应性调整,使作战任务更具针对性,便于指挥机构和指挥员实施精准打击。具备上述条件的任务树叶节点设置为子关键词,同时存在子关键词的路径中,除主关键词和子关键词外均设置为副关键词。

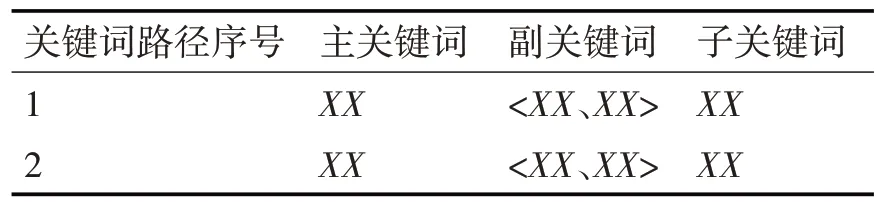

根据上述规则,形成以任务模型为基础的关键词K提取链路表,如表1。

表1 关键词K提取链路表

3.3 任务细化

在分解景况Q 的基础上,基于关键词K 的提取表构建一种匹配机制,目的是为了能够对作战任务进行细化,更贴近实际的作战行动。任务景况Q为任务规范化描述后的集合,包含作战任务的诸多要素,以多元组的形式呈现。现将每个多元组中的元素与关键词K 提取表的关键词链进行匹配,以达到预期目的。匹配机制描述如下:

1)逐个提取Q 中多元组的元素,依次命名为a1,a2,b1,b2,c1,c2,……依此类推。命名依据是任务的不同属性,即规范化描述后同一多元组中的元素为同一字母模式。

2)将提取出的元素与关键词K 提取链路表中的每一条路径进行对比分析,若能够根据路径信息产生更详细的任务描述或作战行动,则视为一次匹配,每次匹配产生的作战任务详述会记录进任务境况Q 中。若两者无实际关联,则不匹配,跳过该元素与当前关键词链路的匹配分析,将该元素与下一条关键词路径匹配,重复尝试匹配操作。在一个元素与所有路径匹配结束后,对下一元素不断重复以上操作。

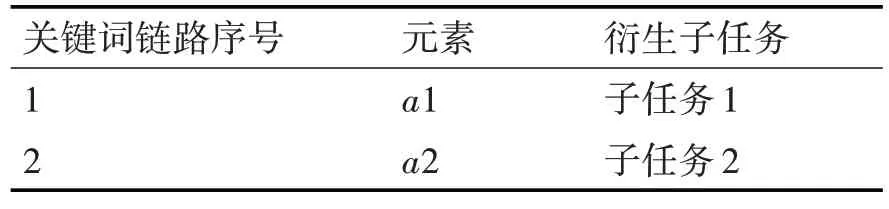

3)匹配成功后,产生基于关键词的子任务,生成作战任务细化表2。

表2 机制匹配子任务形成表

3.4 任务分解树构建

基于衍生子任务,形成初始作战任务分解后的子任务集合。由于集合中子任务并没有达到适应战场信息系统指挥的元任务程度,且无归类乱序排列,需要对子任务进行规则约束和关系约束,并进一步分解[7]。

3.4.1 规则约束

1)规则一:同类聚合规则

根据作战行动任务性质的划分,将执行同一类别任务的子任务聚合为同一集合,聚合分类拟定为:进攻任务、防御任务、保障任务、歼灭任务、排障任务。

2)规则二:重复消除规则

子任务集合中可能存在名称相同的子任务,出现任务的无效重叠,消除重复子任务,简化子任务集合所占空间。

3)规则三:指向目标原则

分析任务方向,行动预期和战技指标,确保任务目标明确,精确指向打击目标或阶段目标,排除模糊任务

3.4.2 关系约束

作战过程中,子任务之间存在着多种、复杂的关联关系,关系约束是构建任务网络、组织任务协同和(任务细致分解的基本前提。

1)关系一:层级关系

表示父任务与子任务之间的关系。用Rlevel表征,Ra、Rb表示两个子任务,Ra>Rb代表Ra为Rb的父任务,层级高于Rb,Rb为Ra分解后的子任务之一且任务网络N中Ra只能出现在Rb的上层级,确保层级关系清晰,任务分解符合作战流程。

2)关系二:时序关系

表示子任务之间执行的先后顺序。根据作战要求和任务执行背景安排,父任务先于子任务并分解为子任务,子任务之间存在或不存在直接时序关系,不同分支子任务可能同时进行。例如“炮火覆盖”时序上先于“战场清理”,“战场清理”可分解为“伤亡统计”和“缴获武器”,两个子任务时序上可同时进行。用Rtime表征,Ra>Rb表示前项任务时序上先于后项,先于Rb执行或是Rb的准备任务。

3)关系三:逻辑关系

表示子任务之间的逻辑依赖关系。在执行作战任务的过程中,有些任务需要前序任务的铺垫,即任务条件是前序任务的结果,任务之间产生逻辑关系。用Rlog表征,and、or、not表示任务之间的逻辑关系,以任务Ra和Rb为例,and 表示Ra和Rb为并列出现,即二者为关联任务,一般同时发生并被执行;or 表示Ra单独执行或者Rb单独执行均可,互不干涉;not为非关系,当Ra被执行后,Rb不可被执行,反之亦然。

4)关系四:功能关系

表示任务执行情况对其他任务执行效果的影响关系。功能关系包括促进关系、阻碍关系和依赖关系。以任务Ra、Rb为例,促进关系表示Ra的执行对于Rb有有利影响,能够从功能层面促进Rb的执行;阻碍关系说明Ra对R 的执行存在不利影响,会阻碍其执行,增加任务难度;依赖关系分为三种:

(1)执行触发依赖。Rb的执行依赖于Ra的执行出发,即只要Ra开始执行,Rb就有了执行的基础条件。

(2)执行效果依赖。Rb的执行依赖于Ra达成的任务效果,即需要Ra执行完毕之后达成某种特定的任务效果,才使Rb具有可以执行的基础条件。

(3)完全依赖。Rb的执行完全依赖于Ra,即使得Rb执行的充分条件是Ra成功执行,既依赖于Ra的执行,又依赖于Ra的特定执行效果。

3.4.3 分解策略

针对规则约束和关系约束后的子任务集合,已经具备了可以执行任务进一步分解的条件,为了使任务分解为元任务,便于对应相应功能模块,实现指挥过程精简,需对任务集合执行分解策略S。子任务集合执行分解策略S 后,分解为任务树,构成任务网络N。具体分解策略如下。

输入:子任务集合

输出:作战任务分解树

分解过程:

1)确定任务

根据衍生子任务集经过约束之后的有序任务集确定目前的诸多任务。

2)判定性质

通过判定该任务是否具有可分解性从而做出判断,若具备可分解性则继续执行分解操作,反之停止分解。对此,判定标准如下:

(1)该任务是否是元任务。本文将元任务定义为“以战场态势所确定的作战任务中处于架构底层的任务,是最基础的任务形式和最小的分解任务单元[5],与作战行动直接对应,且不能够被分解为子任务的任务”。若判定为元任务则不可被分解,若不是元任务则需要继续分解。

(2)该任务是否是实际相关任务。本文将实际相关任务定义为“在作战任务执行过程中,与核心任务方向相同并且与作战内容实际相关,会对战斗效果产生实质影响的任务”。若判定为实际相关任务则可进行分解,若不是则无需进行不必要的分解。

以上两种判定标准为同级规则,同时判定不分先后,且当同时符合两种标准时,才能够具备可分解性,并执行下一步骤。

3)任务拆解

将任务按照既定流程实施拆解,拆解遵循“任务牵引”原则、“扁平简要”原则和“作战单位匹配”原则。

(1)原则一:任务牵引原则

以任务主线和作战目的为牵引,针对被分解的任务本身以及下阶段作战意图对任务实施分解。例如对“火力打击”进行任务分解,通过对作战背景分析得到作战意图是首先摧毁敌通信节点和指挥机构,随后对敌实施歼灭战,则根据任务牵引原则将“火力打击”分解为“精确打击”和“炮火覆盖”两个任务,紧贴作战意图和任务实际。

(2)原则二:扁平简要原则

“扁平”指基于当前需分解任务进行横向扁平化分解,在同次分解过程中通过分析尽可能拆解任务,避免任务分解纵深化,根据作战实施情况综合考虑多方面因素,对本级任务全面考量,不遗留模糊任务至子任务分解;“简要”指不做作战计划范畴以外的任务分解,所有按照程序进行的分解对于本级任务不扩展联系,仅就任务涉及的领域、装备、人员等实施拆解,简明扼要,避免冗余。

(3)原则三:作战单位匹配原则

为了使任务能够更适应作战及指挥员指挥实施,某些需要较多作战单位执行的任务可分解为简单任务,即越少数量作战单位参与的任务,简化指挥结构,明晰作战分工。令作战任务为集合A,作战单位为集合B,两者间关系为一对多,根据作战单位匹配原则,减少一对多的匹配关系,使集合A中的元素在B中映射尽可能少的元素。

任务拆解之后,得到作战任务分解树。

4)任务检查

对照任务性质及拆解原则,检查其是否仍具备继续分解的条件,若有缺失则补充完善任务,确保任务分解彻底、完整。

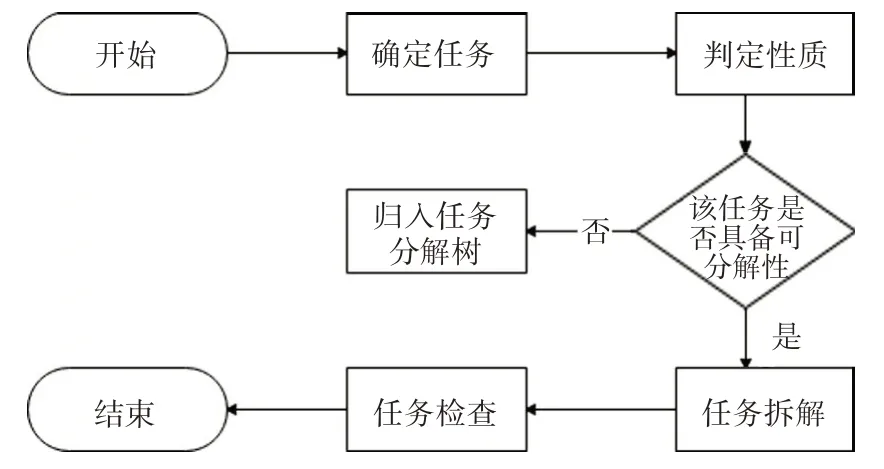

作战任务分解策略流程图如图2所示。

图2 作战任务分解流程图

4 案例分析

4.1 案例描述

作战双方设定为红蓝双方,红方为进攻方,执行夺占阵地任务,蓝方为防守方,执行防御任务并具备适应战场的多种防御能力。目前,红方已经完成了进攻前战斗部署和兵力武器调配。本次任务目标是破坏蓝方通信设施及通联手段,摧毁蓝军阵地防御体系,最终夺占阵地。

蓝方防御阵地主要位于961 高地。进攻方向上蓝方设有混合雷场。蓝方前沿阵地设置观察哨、游动哨,设多道堑壕,堑壕之间设多处暗堡以及火力点。961 高地不同高程点共设三处通信节点,蓝方指挥所在高地顶端。

961 高地北侧100m 有蓝军炮兵阵地,可为蓝方提供强有力火炮支援,东南方向10km 处有蓝方后援部队约一个营,可在较短时间内机动至高地对蓝方实施增援。

961 高地向东6km 处有中型桥梁,可供蓝方人员及车辆机动,是唯一的后撤路线。

4.2 作战任务分解

依照上文的作战任务分解步骤,对作战案例的描述进行作战任务的确定和分解。

1)本级作战任务确定

根据案例描述,可以确定核心作战任务为“夺占阵地”,为作战任务分解树的根节点。

2)任务规范化描述

根据任务想定,mask=“夺占阵地”,基本作战要素多元组为

<名称=“夺占阵地”

参战力量=“指挥控制营、警卫营、战术机动营、炮兵营、防空营、装甲营、火力支援营、综合保障营”

作战指标=“占领阵地、摧毁敌通信设施、歼灭蓝军、迟滞并消灭蓝方增援部队”

作战行动=“侦察预警、火力打击、地面突击、信息保障、火力支援、后勤保障、装备保障”

时间=“20220515/9:00,20220517/8:00”

环境=“山地丘陵,晴转多云,存在电磁干扰”>

3)作战场景建模

根据任务想定,作战场景建模为

{敌方企图=“敌计划、敌目标、敌动向”

{敌计划=“迟滞我军进攻,严防死守高地,等待友军支援”

敌目标=“打退我军进攻行动,打乱我军战斗部署”

敌动向=“前方防御,重心后移,加强火力”}

敌方部署=“兵力部署,位置部署”

{兵力部署=“人员{人员编成{炮兵营,侦察连,装甲营,指挥部},人员职能},武器{武器种类、武器性能、武器数量}”

位置部署=“防御工事,火力点,通信枢纽{位置{指挥部,中部转接站,前沿电台}}”}

环境=“自然环境{地貌{山地,丘陵}},人工环境{雷场,障碍,堑壕},电磁环境{有电磁干扰}”

}

4)关键词提取构建

根据针对“夺占阵地”的作战场景建模,从中提取关键词,通过对其任务贴合度进行分析,最终确定子关键词集合,确定子关键词后同样能够确定关键词链路。子关键词集合为

{“等待友邻支援”、“重心后移”、“指挥部”、“中部转接站”、“前沿电台”、“山地”、“丘陵”、“有电磁干扰”}

5)任务细化与机制匹配

将子关键词集合与任务境况根据匹配规则进行匹配,形成衍生子任务集合:

{“阻击并歼灭援军”、“损毁桥梁”、“实施包围”、“精确打击”、“越野机动”、“远程火力覆盖”、“摧毁敌电磁干扰设备”、“破除障碍”、“摧毁敌哨所”、“摧毁敌火力点”、“摧毁敌炮兵阵地”、“歼灭蓝军”、“占领阵地”、“防敌炮火袭扰”、“信息保障”、“后勤保障”、“装备保障”

}

6)规则约束和关系约束

将上述衍生子任务集合及任务景况中涉及的任务对照相关约束条件重新规划调整细化,得到进一步的任务集合为

{进攻任务

{“正面火力压制”、“远程火力覆盖”、“精确打击”、“摧毁敌哨所”、“摧毁敌火力点”、“摧毁敌炮兵阵地”、“摧毁敌电磁干扰设备”、“损毁桥梁”}

防御任务

{“防敌炮火袭扰”、“防敌电磁干扰”}

保障任务

{“信息保障”、“后勤保障”、“装备保障”、“越野机动”}

歼灭任务

{“歼灭蓝军”、“阻击并歼灭援军”}

排障任务

{“破除障碍”}

7)执行分解策略

通过对现有任务进行性质判定,发现存在作战任务“正面火力压制”、“远程火力覆盖”、“精确打击”、“防敌炮火袭扰”、“防敌电磁干扰”、“信息保障”、“后勤保障”、“装备保障”、“越野机动”、“歼灭蓝军”、“破除障碍”均不是元任务,可以进一步拆解。

根据三项原则,可进行如下拆解:

将“正面火力压制”分解为“摧毁敌掩体”、“构建火力前沿”、“集中炮火压迫敌火力”;将“远程火力覆盖”分解为“雷达定位”、“远程制导”、“区域打击”;将“精确打击”分解为“雷达定位”、“精确制导”、“斩首行动”;“防敌炮火袭扰”可分解为“地对空防御”、“地对地防御”、“雷达探测”、“预警反馈”;“防敌电磁干扰”可分解为“电磁屏蔽”、“无线电静默”、“滤波控制”;“信息保障”可分解为“通联环境搭设”、“信息传输检查”;“后勤保障”可分解为“物资器材保障”、“医疗保障”;“装备保障”可分解为“车辆检修”、“枪械核查”、“装备检验”;“越野机动”可分解为“日间隐蔽机动”、“夜间快速机动”;“歼灭蓝军”可分解为“敌军清剿”、“武器缴获”、“战场清理”;“破除障碍”可分解为“工程排雷”、“障碍清理”。

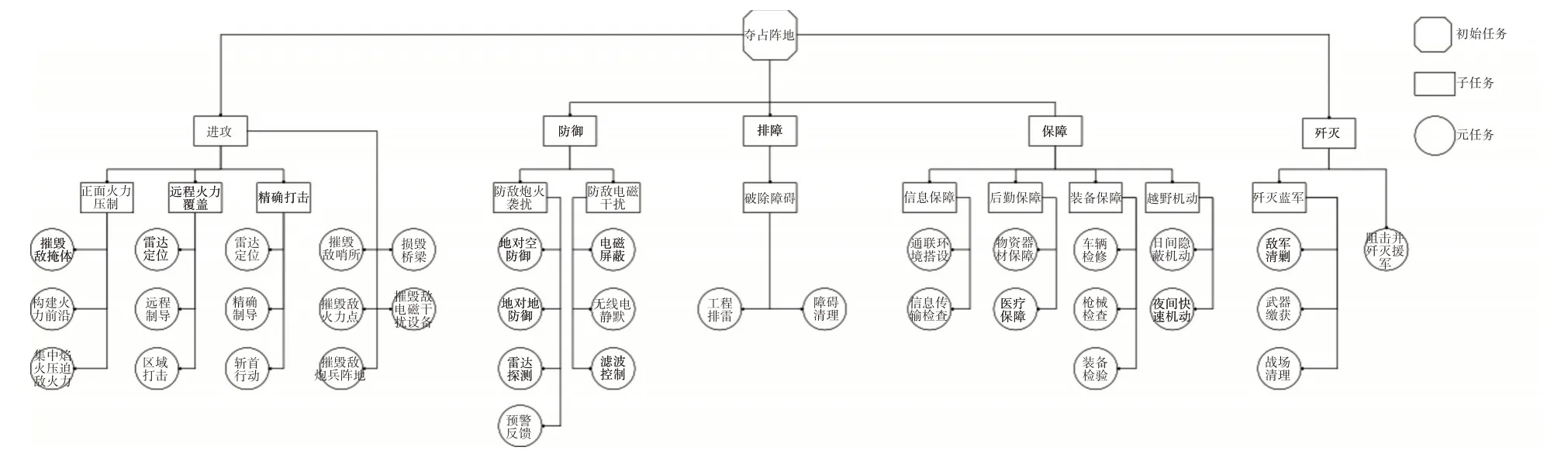

对拆解后的任务进行任务检查,未发现分解不彻底、不完整的作战任务。最终构建的作战任务分解树如图3所示。

图3 作战任务分解树

5 结语

目前,对于作战任务的分解几乎是基于相关人员的经验,采用类似于DoDAF[10]和MODAF[11]中的使命任务模型来表示,存在漏洞和不恰当情况。本文建立了作战任务实时分解的概念架构、设计了作战任务分解的方法步骤以及流程算法[12]。其中,作战场景的明确、敌我力量的熟悉对比以及紧贴实战的任务实施是关键。本文旨在基于作战场景,通过关系梳理及相关规则约束,对初始任务执行系统化拆解,最终形成明确、条理、实际、可执行的任务树网络,极大方便指挥员及指挥机构进行时效性指挥,使信息化战争中的作战任务分解达到既定目标。