内疚和羞耻对自我服务偏向的影响*

武峻生 张 璐 刘佳彬 焦 岚

(宁波大学心理学系暨研究所,宁波,315211)

1 引 言

自我服务偏向是一种较强的自我知觉,它普遍存在于人们的日常生活中,即当个体面对成功时倾向于内部归因,而面对失败时倾向于外部归因(Miller & Ross,1975)。自我服务偏向和心理健康之间有着密切的联系,积极的自我服务偏向有助于维持心理健康,避免失望、悲观和抑郁(郭婧等,2011)。情绪是影响自我服务偏向的一个重要因素,而内疚和羞耻是对个体心理健康影响较大的两种消极的自我意识情绪,同时也会对个体的归因方式和行为产生很大的影响(陈英和等,2015)。因此,本研究试图探讨内疚和羞耻对归因尤其是不同情境中自我-他人归因的影响。

情绪作为社会生活的基本组成部分,对社会判断的影响存在差异性。以往研究主要探讨不同效价及相同效价的基本情绪对自我服务偏向的影响。Forgas 和Locke(2005)探究了在短暂的情绪诱发后,教师在真实工作场景中的自我-他人人际归因偏向,结果发现,积极情绪出现了自我服务偏向,消极情绪下则对他人较为宽容,但对自己更为严刻。Coleman(2011)使用成败责任归因任务研究了内疚和厌恶对自我服务偏向的影响,结果表明,个体在内疚和厌恶条件下均表现出了自我服务偏向降低,进一步证实了前人研究,发现内疚和厌恶作为消极情绪会降低个体的自尊,减弱人们对成功的自我提升偏向和对失败的自我保护偏向。基于动机性的解释,个体有保护自尊不受到威胁的动机,当个体自我概念受到威胁时,自我服务偏向作为一种自尊保护策略就被激活了(Coleman,2011)。也就是说,个体在面对积极事件时容易产生自我提升的动机;在面对消极事件时容易产生自我保护的动机(Wang et al.,2020),这种机制有利于个体进行社会适应(Dufner et al.,2019)。但此研究忽略了两方面问题,一方面是厌恶属于基本情绪,而内疚属于自我意识情绪,相比于基本情绪,自我意识情绪的产生及发展更为复杂(陈英和等,2015),二者对自我服务偏向的影响可能是不同的。另一方面研究只考察了在缺乏一定线索和评判标准的成败责任归因任务,而忽略在具有一定线索的人际责任归因任务中结果是否一致。内疚和羞耻虽然同属于消极的自我意识情绪,却有着本质的区别。在社会功能方面,内疚补偿修复的目标大多指向他人,而羞耻补偿修复的目标大多指向自我(郝娜,崔丽莹,2022);在信息加工方面,内疚涉及更多的移情加工,而羞耻涉及更多的自我参照加工(Zhu et al.,2019)。刘超(2017)采用脑电实验在人际情景中对内疚和羞耻情绪的神经差异进行了比较,发现内疚和羞耻情绪的差异会产生在额叶的N2 成分(160~240ms)和颞顶区的alpha 波(240~1000ms)。该结果表明,内疚涉及更多的心理理论加工,而羞耻涉及更多的自我参照加工,并且两种的区分可以发生在早期加工阶段。这意味着内疚和羞耻可能存在着不同的动机作用,内疚可能会促使个体产生补偿他人的动机,从而抑制自我服务偏向;羞耻可能会促使个体产生保护自我的动机,从而增强自我服务偏向。

另有研究表明,情绪虽然会影响个体的归因过程,但影响的效果却取决于情境和社会因素(Ong et al.,2017)。情境信息可以通过认知启动的方式来影响动机(Baines et al.,2019),不同情境对个体认知和动机的影响是不同的。在情境信息足够明确的情况下,相较于作为接受者,个体作为行为者时会产生更强的自我服务偏向(Wang et al.,2017);相较于私人环境,个体在公共环境下会产生更强的自我服务偏向(Wen,2018)。情境中包含的外部线索可能是影响个体认知的一个重要因素。Duval 和Silvia(2002)表明,当情境中包含外部线索时,个体会更加客观地评价自己。内疚和羞耻可能会使个体对情境中的外部线索采取不同程度的注意,内疚由于补偿修复的目标大多指向他人,会使个体更多地注意外部线索,从而更加客观地评价自我,抑制了自我服务偏向,而羞耻则会产生相反的机制。

综上,本研究旨在考察内疚和羞耻情绪在不同归因情境下对自我服务偏向的影响。实验1 和实验2 分别采用了成败责任归因任务和人际责任归因任务来操控情境。相较于成败责任归因任务,人际责任归因任务中提供了隐含因果的外部线索(王小艳,2016)。因此,基于内疚和羞耻的不同信息加工方式以及有无外部线索对个体评价的影响,本研究假设,在缺乏外部线索的情境中,羞耻组会表现出更强的自我服务偏向,即在面对积极事件时自我提升增加,在面对消极事件时自我保护增加。而在包含外部线索的情境中,内疚组会表现出更弱的自我服务偏向,即在面对积极事件时自我提升减少,在面对消极事件时自我保护减少。

2 实验1

2.1 方法

2.1.1 被试

招募了在校大学生120 名(68 名女性),平均年龄21±1.92(M±SD)。被试被随机分配到三组,每组40 人。所有被试视力或矫正视力正常,均无身心疾病。

2.1.2 实验材料

采用高学德和周爱保(2009)使用的典型内疚事件和羞耻事件来诱发被试的内疚和羞耻情绪;采用杜灵燕(2012)编制的中性情绪事件来诱发被试的中性情绪。

参考Sedikides 等人(1998)的研究,成败责任归因任务的材料由两部分构成。第一部分是非常规用途任务(alternative uses task,AUT),被试需两分钟内尽可能多地写出某个物体的用途。第二部分使用归因评分表,要求被试对AUT 的结果进行责任归因和评价,使用9 点评分(1=他人,9=自己)。

2.1.3 实验设计与程序

采用3(情绪效价:内疚、羞耻、中性)×2(事件效价:积极、消极)的混合实验设计,情绪效价为被试间变量,事件效价为被试内变量,因变量为归因评分。

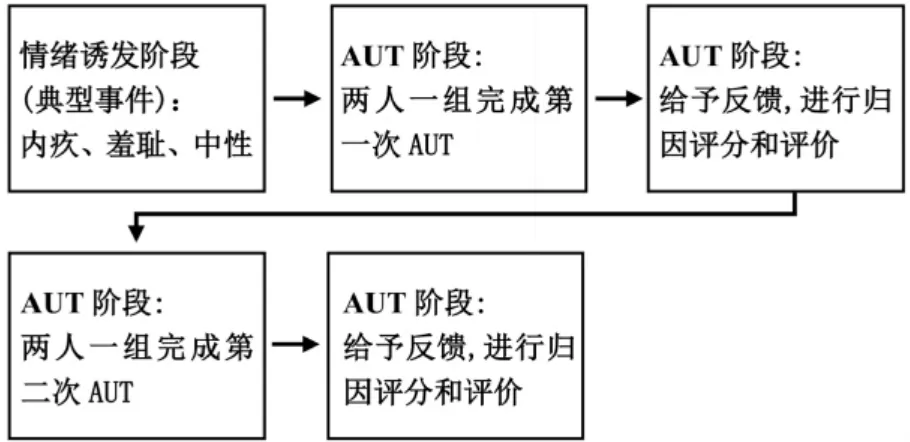

实验在一间安静明亮的实验室进行。如图1 所示,先对被试进行情绪诱发,使用典型内疚事件、羞耻事件和中性事件分别诱发内疚、羞耻和中性情绪,每组被试仅接受一种情绪诱发。诱发结束后,被试需要对自己体验到的内疚和羞耻程度进行9 点评分(1=完全不内疚/羞耻;9=非常内疚/羞耻)。成功诱发情绪的被试进入下一阶段。每组被试在组内被随机匹配为2 人一组完成两次AUT。一半的被试在第一次获得成功的反馈,在第二次获得失败的反馈;另一半被试则相反。在每次反馈后,要求被试对自己和搭档的表现进行责任归因和评价。归因问题为:“对于该结果,谁应该负有更多的责任?评分越接近1 表明搭档应负更多责任,越接近9 表明自己应负更多责任。”评价问题为:“对于该结果,你对你和搭档表现的满意程度如何?评分越接近1表明越不满意,越接近9 表明越满意。”

图1 实验1 任务流程图

2.2 结果

2.2.1 情绪诱发有效性检验

结果表明,内疚的主效应显著,F(2,117)=44.67,p<0.001,内疚组的内疚评分(M=5.76,SD=1.41) 显著高于羞耻组(M=2.23,SD=1.14) 和中性组(M=1.71,SD=0.34);羞耻的主效应显著,F(2,117)=62.34,p<0.001,羞耻组的羞耻评分(M=6.01,SD=1.44)显著高于内疚组(M=2.32,SD=1.19)和中性组(M=1.72,SD=0.41)。这表明对被试的情绪诱发是有效的。

2.2.2 虚假反馈有效性检验

结果表明,事件效价的主效应显著,t(119)=15.21,p<0.001,BF10=33.87,被试在积极反馈条件下对双人合作表现的评分(M=6.47,SD=1.95)显著高于消极反馈条件下(M=2.47,SD=1.75),这表明对虚假反馈的操纵是有效的。

2.2.3 内疚和羞耻对自我服务偏向的影响

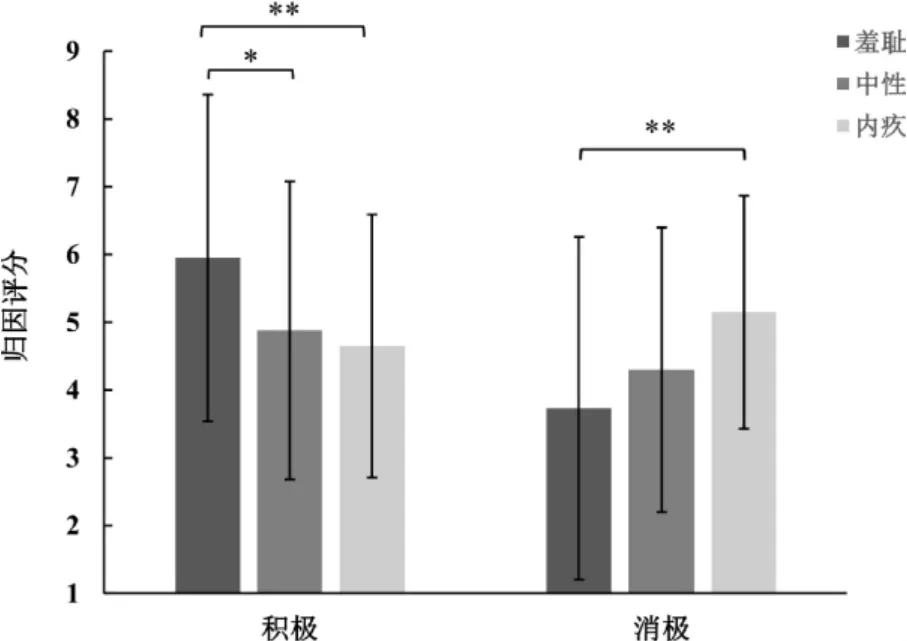

结果表明,情绪效价的主效应不显著,事件效价的主效应显著,F(1,117)=6.63,p=0.011,ηp2=0.05,BF10=5.23。情绪效价和事件效价的交互作用显著(图2),F(2,117)=7.08,p<0.01,ηp2=0.11,BF10=141.01,简单效应分析发现,在积极反馈条件下,羞耻组的归因评分(M=5.95,SD=2.41)显著高于内疚组(M=4.65,SD=1.94,p=0.009)和中性组(M=4.88,SD=2.20,p=0.030),内疚组和中性组间的归因评分无显著差异(p=0.647);在消极反馈条件下,仅内疚组的归因评分(M=5.15,SD=1.72) 显著高于羞耻组(M=3.73,SD=2.53,p=0.004)。

图2 成败责任归因任务中情绪效价和事件效价的交互作用图

3 实验2

3.1 方法

3.1.1 被试

招募了在校大学生120 名(56 名女性),平均年龄21±2.01(M±SD)。被试被随机分配到三组,每组40 人。所有被试视力或矫正视力正常,均无身心疾病。

3.1.2 实验材料

诱发情绪(内疚、羞耻、中性)的材料同实验1。

使用自王小艳(2016)构建的人际责任事件材料,从中选取了10 个动词(积极词与消极词各5 个)和20 个人名。构建自我相关的积极和消极人际责任事件句子各5句,如“我亲近胡桂珍”,“我背叛潘玉”。为保持主语和宾语间的平衡,每个动词使用两次,使“我”的位置分别出现在主语和宾语处。构成积极和消极人际责任事件各10句。

3.1.3 实验设计与程序

采用3(情绪效价:内疚、羞耻、中性)×2(事件效价:积极、消极)的混合实验设计,情绪效价为被试间变量,事件效价为被试内变量,因变量为归因评分。

实验在一间安静明亮的实验室进行。先对被试进行情绪诱发,情绪诱发阶段操作同实验1。成功诱发相应的情绪后,被试需要对20 个随机呈现的人际责任事件进行自我- 他人归因评分(1= 他人,9= 自己),归因问题同实验1。

3.2 结果

3.2.1 情绪诱发有效性检验

结果表明,内疚的主效应显著,F(2,117)=47.48,p<0.001,内疚组的内疚评分(M=5.89,SD=1.43) 显著高于羞耻组(M=2.42,SD=1.31) 和中性组(M=1.76,SD=0.64);羞耻的主效应显著,F(2,117)=51.98,p<0.001,羞耻组的羞耻评分(M=6.62,SD=1.34)显著高于内疚组(M=2.36,SD=1.21)和中性组(M=1.73,SD=0.54)。这表明对被试的情绪诱发是有效的。

3.2.2 内疚和羞耻对自我服务偏向的影响

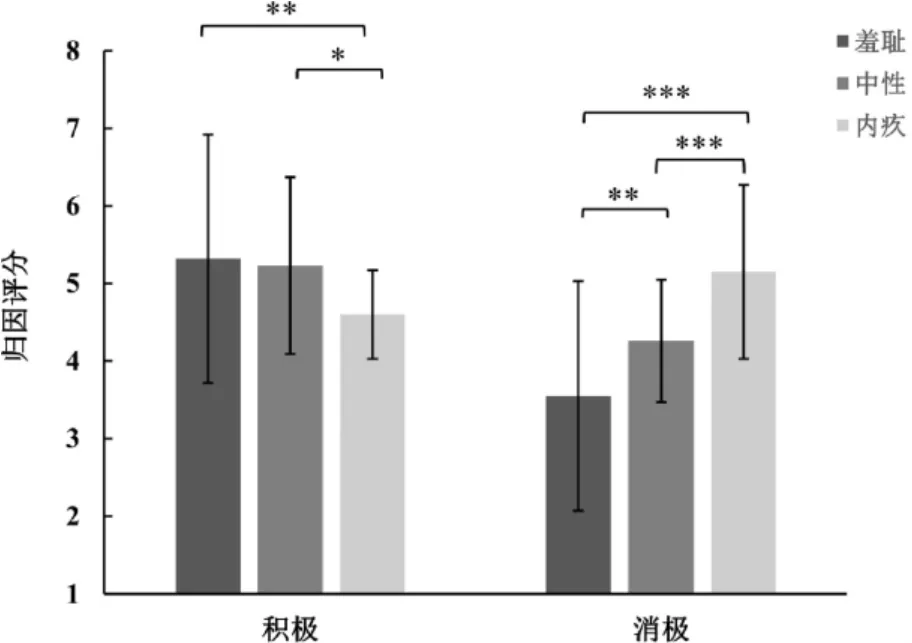

结果表明,情绪效价的主效应显著,F(2,117)=8.97,p<0.001,ηp2=0.13,BF10=0.35;事件效价的主效应显著,F(1,117)=14.06,p<0.001,ηp2=0.11,BF10=1639.57。情绪效价和事件效价的交互作用显著(图3),F(2,117)=12.12,p<0.001,ηp2=0.17,BF10= 12.75,简单效应分析发现,在积极反馈条件下,内疚组(M=4.60,SD=0.57)的归因评分显著低于羞耻组(M=5.32,SD=1.60,p=0.007)和中性组(M=5.23,SD=1.14,p=0.019),羞耻组(M=5.32,SD=1.60)和中性组(M=5.23,SD=1.14)间的归因评分无显著差异(p=0.727);在消极反馈条件下,内疚组(M=5.15,SD=1.12) 的归因评分显著高于羞耻组(M=3.55,SD=1.48,p<0.001)和中性组(M=4.26,SD=0.79,p<0.001),中性组(M=4.26,SD=0.79) 的归因评分显著高于羞耻组(M=3.55,SD=1.48,p=0.007)。

图3 人际责任归因任务中情绪效价和事件效价的交互作用图

4 讨 论

不同于Coleman(2011)的研究结果,本研究表明,消极情绪并不直接与自我服务偏向的减少相联系,个体的自我服务偏向水平是情境和动机共同作用的结果。对比实验1 和实验2 发现,在缺乏外部线索的情境中,羞耻增强了个体的自我提升;在包含外部线索的情境中,羞耻增强了个体的自我保护。而不论情境中是否包含外部线索,内疚均不会增强个体的自我提升和自我保护。一方面,这表明内疚和羞耻有着不同的动机作用,内疚会促使个体产生补偿他人的动机,羞耻会促使个体产生保护自我的动机。相较于羞耻,内疚的适应功能更具积极意义(王玉龙等,2019),羞耻会驱使个体隐藏或否认自身能力的不足,而内疚则会驱使个体修正自身的错误(Shen,2018)。另一方面,在包含外部线索的情境中,内疚抑制了个体的自我提升和自我保护;而在缺乏外部线索的情境中,内疚没有影响个体的自我提升和自我保护,这表明外部线索在一定程度上会使个体更客观地评价自我(Duval & Silvia,2002),从而抑制了个体的自我服务偏向。

值得注意的是,羞耻在不同情境中对自我服务偏向的影响并不像内疚一样稳定,这可能和羞耻对行为的影响更为复杂有关(郝娜,崔丽莹,2022)。研究发现,在缺乏外部线索的情境中,羞耻并没有增强个体的自我保护;而在包含外部线索的情境中,羞耻增强了个体的自我保护。这可能是因为当自我概念受到威胁时,个体有着较强的自我保护动机(Alicke & Sedikides,2009),但个体在进行不恰当的自我保护时,会被更多地评价为是不明智的和不友好的(Lafrenière et al.,2016)。显然,在缺乏外部线索的情境中,毫无依据地将责任归因于他人属于一种不恰当的自我保护。而在包含外部线索的情境中,个体在自我概念受到威胁时,可能将外部线索作为了自我保护的“合理”依据,使个体的自我保护行为看起来并不是毫无依据的。这表明,自我服务偏向是受情境和动机共同影响的,并且二者对自我服务偏向影响的强弱程度可能会受到社会评价的影响。

本研究首次考察了内疚和羞耻在不同情境中对自我服务偏向的影响,结果揭示了内疚和羞耻在不同归因情境中的作用机制,从认知和动机的角度解释了内疚和羞耻对自我服务偏向的影响。本研究也存在着一定的局限,研究使用的成败责任归因任务和人际责任归因任务并非完全同质,因此,结论的稳定性有待进一步验证。未来的研究应在同一任务中考察不同情境下情绪对自我服务偏向的影响。

5 结 论

当情境中缺乏外部线索时,内疚情绪对个体的自我服务偏向影响不显著,而羞耻情绪会增强个体的自我提升;当情境中存在外部线索时,内疚情绪会抑制个体的自我服务偏向,而羞耻情绪会增强个体的自我保护。本研究从情境和情绪的角度为个体更好地适应社会提供了启发。