表演声环境:古戏台声学研究的新进路

杨阳 萧梅 万钟如 高策

【摘 要】 古戏台作为传统戏曲搬演的声学建筑,既是戏曲文物,又是古代建筑,因此备受戏曲学界和建筑学界的重视。然古戏台所蕴含的声学技术、声学效应及科学价值一直鲜为人知,其声环境对歌唱状态和音乐风格的影响亦未引起学界关注。更重要的是,戏曲与古戏台这一组相互依存、相互影响的“使用者”与“被用者”,在戏曲表演研究与古戏台研究中已失去本质性的联系,呈现出“分道扬镳”的态势。从科学原理的角度看,古戏台作为戏曲歌唱的声学环境,与监听返送耳机、舞台反馈音箱的声学功用类似,可为歌者隔离背景噪声,提供较佳的声反馈,并能使歌者调整到舒适的发声状态,进而发出优美的声音。基于文、理、艺、工等各门类学科交融的高维视域,表演声环境研究可以融合古戏台声学和戏曲表演研究,解释相关声学效应和声学技术。

【关键词】 学科交融;表演声环境;传统音乐;古戏台;戏曲

宏观地看,欧洲教堂几近完全密闭的声场孕育出美声唱法以及歌剧和交响乐,中国古戏台半开放的声场孕育出中华戏曲的发声方法及其伴奏乐器形式和艺术作品,而旷野、草原等半自由声场则孕育出民歌唱法及其艺术作品(即原生态民歌[1])。质言之,不同的表演声环境孕育不同的表演技巧和艺术风格。鲁迅在《社戏》中写到的“中国戏是大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩,很不适于剧场,但若在野外散漫的所在,远远的看起来,也自有他的风致”[2],就是对中华戏曲及其表演声环境特点的生动诠释。对于鲁迅所说的中国戏“很不适于剧场”,当代学者亦有感受:“传统戏曲原先适用于传统剧场的名为多余而实不多余的多余度,搬上新剧场的镜框舞台之后,不少倒是成了名副其实的多余度(最明显的是震耳欲聋的打击乐)。”[3]1932年,著名记者、《京报》创始人徐凌霄便已发现“戏的表演成绩之良否,与戏院戏台都有密切之关系”,“‘什么戏‘什么台须要量材立范,不能削足就履……聪明的人—(感觉力强的)—或经验的人亦能悟到‘戏与‘台有适合之必要”,否则“事倍功半大吃其苦……最显明的例子,就是第一舞台”。诸如杨小楼、梅兰芳、王凤卿、刘鸿升和刘喜奎等多个名角,“一个个全都在第一舞台享过末路的风光,经过骑虎的恐怖”,“一提第一舞台几乎谈虎色变……此非名角的本领不济,乃鱼失水,虎离窝失其宜也”[4]。从当代音乐表演实践的角度看,歌者在诸如广场、体育场等大型演出场所歌唱时,监听返送耳机是不可或缺的电声设备,其失灵后轻者会导致歌手跑调和节奏错乱,重者则会导致歌手退隐歌坛;歌者在使用电声设备的小型舞台上表演时,舞台返听音响亦为不可或缺的演出设备。

上述论述足以凸显表演声环境研究的重要性。作为古代五礼用乐表演的声环境遗产,保存较为完整的当属承载传统戏曲演出、见证戏曲发展的古戏台,然而从表演声环境角度对其进行研究的成果却并不多见。这是因为古戏台压根儿就没有使用什么影响表演的声学技术,还是因为相关学者对其没有足够的关注?从另一个角度看,古戏台与戏曲为相互依存、相互影响、不可分割的整体,但相关研究却一直未能真正将二者视为一个整体加以观照。细而言之,古戏台这一被表演者使用的物质文化遗产(即文物),和表演者这一使用古戏台的非物质文化遗产传承人,被人为地分割成以“物”為中心的文物研究和以“人”为中心的传承人研究,这导致古戏台的工具性和功能性被忽视,“人”发声时声场环境对其影响亦被忽略。事实上,没有戏曲的古戏台研究难得其髓,没有古戏台的戏曲研究难得其缘。

本文基于15年的文献爬梳和3000余次古戏台声学专题的田野考察,综合运用多个学科门类的知识和研究方法,发现表演声环境可激活古戏台与传统戏曲的生态联结,能开启音乐表演及其声环境的活态研究,亦能解决古戏台声学研究中面临的诸多问题。需要说明的是,本文提出的表演声环境研究,仅是给出研究思路,以抛砖引玉,引发大家的关注、讨论和思考,而非已用该思路解决了古戏台声学研究中所遇到的学术问题。失当之处,在所难免,还祈诸位方家不吝赐教。

一、相关研究述评

古戏台作为承载传统戏曲演出的声学建筑,既是重要的戏曲文物,也是弥足珍贵的建筑文化遗产,更是极富中国特色的古代声学表演环境,因此颇受戏曲文物、建筑历史和科学技术史等各界学者青睐。

(一)戏曲文物视角的古戏台研究

从戏曲文物视角对古戏台进行研究,迄今已逾40年,且规模较大,主要以黄竹三、廖奔、冯俊杰、车文明、延保全和王潞伟等学者为代表,近年问世的主要专著有廖奔的《中国古代剧场史》,车文明的《20世纪戏曲文物的发现与曲学研究》《中国神庙剧场》《中国古戏台调查研究》《中国戏曲文物志》,冯俊杰的《山西神庙剧场考》,刘文峰的《中国戏曲史》,王潞伟的《上党神庙剧场研究》以及曹飞等的《中国神庙剧场史》等。

从该视角进行研究的学者基于田野考察,善于将文物资料、民俗资料与文献资料结合起来进行综合研究,主要在文献整理、建筑断代和形制结构演变等方面的研究成绩斐然。在他们的论著中,可经常看到关于民间广为流传的“台下设瓮”的记述,如山西太原晋祠水镜台下埋设8口大缸、平遥县城财神庙戏台下埋设6口大缸、襄汾县尉村等诸多村落戏台台下空腔设瓮、河南周口市关帝庙古戏台下设置多口大缸和广西黄姚古镇古戏台下设置多口大缸等。事实上,这些论著中记述的“瓮”“缸”实物,他们并未目睹,仅是亲耳听闻的、民众亲口讲述的“口述历史”。关于古戏台和戏曲声学的关系,虽无学者直接研究,但部分学者对古戏台和戏曲的关系早有见地,如车文明在《中国古戏台调查研究》中就专门分析了历代古戏台和表演区面积、表演脚色、剧中人物数量或参演人员数量的关系[5]。

古戏台的文物价值和社会价值毋庸置疑,除此之外,它作为承载传统戏曲表演的声学建筑,一定拥有能满足戏曲演出需要的某种功能。就建筑本身而言,其“一般”功能与其他建筑相同,可抵御大自然对演职人员的伤害,简言之就是古戏台有遮风避雨的功能;其“特殊”功能是满足演员的“演”和观众的“视”“听”需要,故助声、传声为其“使用”功能。从声学的视角研究古戏台的“使用”功能,是研究其本质属性的重要视角。从戏曲文物视角研究古戏台的成果看,其文献梳理、田野考察、民俗研究无疑是古戏台声学研究的重要基础,研究者在田野考察中获取的口述史证据,无疑为古戏台声学研究提供了重要线索。

(二)建筑史和建筑声学视角的古戏台研究

全国各建筑学院专家对古戏台的研究,有建筑结构或建筑历史角度的研究,如罗德胤的《中国古戏台建筑》和薛林平的《山西传统戏场建筑》《中国传统剧场建筑》等;亦有建筑声学角度的研究,如王季卿《中国传统戏场声学问题初探》《析古戏台下设瓮助声之谜》《庭院空间的音质》《中国传统戏场亭式戏台拢音效果初析》,孟子厚《宋代“勾栏”声学特性考证》,刘海生等《传统庭院式戏场厢房的响度分析》,赵凤杰等《广东会馆戏楼的声学特性测量和分析》,葛坚等《中国古代剧场演变及音质设计成就》,王亚平等《济南题壁堂古戏楼建筑声学环境研究》,罗德胤等《颐和园德和园大戏楼音质测定及初步分析》《两个戏台的混响特性及分析》《中国戏曲与古代剧场发展关系的五个阶段》,何杰《中国戏曲剧场建筑及音质研究》,以及何杰、康健的相关外文成果[6],等等。

关于古戏台声学和戏曲的关系,建筑声学界的专家也有论述,如王季卿就谈到舞台表演区面积、乐队位置必须与表演相适应;金元时期的大三面观和一面观古戏台的声反射可使“演唱舒畅,大大改善演员的自我感受”,明清时期南方设有穹形藻井的古戏台,可聚集较多的反射声,有“拢音”的效果[7]。在当代音乐厅的声学设计中,舞台音质的重要性众所周知,恰如王季卿所言,舞台音质可“影响演员(乐师和演唱者)的技艺发挥”“影响表演质量”[8];国外也有学者研究声环境对“节奏”“响度”“动态范围”和“音色”的影响[9]。舞台音质研究的重要声学参量为RT60、EDT、C80、ST早期等,其中以乐师对自身乐器、其他乐师声音感受的参量—早期反射声支持度—ST早期备受关注[10]。需要专门提及的是,以王季卿、马大猷为代表的学者对古戏台设瓮助声的问题长期持有截然相反的观点,马大猷认为设瓮可助声;而王季卿则认为无相关实物,即使有也没有效果[11]。

综上所述,学者从建筑学视角对古戏台进行了大量的声学测量、软件模拟和声学分析,对音乐厅舞台音质设计也有较深研究,其特征是采用先进的声学设备测量和前沿的声学理论分析,研究方法已然国际化。即便如此,本文还得“打破砂锅问到底”,民间盛传的古戏台设瓮助声技术是否存在?到底有没有效果?对RT60和C80等声学参数的形成有何技术支持?若有,这些声学技术有何历史价值和科学价值?它们对戏曲表演产生了怎样的影响?古戏台研究,属于文化遗产研究,其数据实测与声学分析的目的不能囿于科学参数本身,还要揭示其技术背后的文化价值和历史价值。质言之,建筑声学研究的评价指标固然重要,但这些指标背后的技术基础才是揭示古戏台科学价值、文化价值,提升其历史价值、文物价值的直接证明力,此即“打破砂锅问到底”之必须。需说明的是,在揭示其科学价值和历史价值时,还要将其声学技术还原至其时的历史语境,否则将难以凸显其在10至20世纪初技术史、文化史上的特殊性和科学性。由此足见,古戏台声学研究亦需科技史视角的介入。

(三)科技史视角的研究

从科技史的视角研究古戏台,学界目前虽无直接研究的学者,但诸如四大回声建筑的科学史研究中对古戏台的声学研究,无论在研究思路上还是研究方法上均有较大启发。这方面的代表性研究成果有《莺莺塔—我国古代杰出的声学建筑》《普救寺莺莺塔回声现象分析》《普救寺塔蟾声的声学机制》《河津镇风塔声学效应初探》《天坛皇穹宇声学现象的新发现》《我国四大回音建筑的声学现象研究》。此外,不得不提及的是,戴念祖《声学史》一书的出版,极大地促进了学界对中国古代声学的了解与研究。

1.有无声学技术?

在进行古戏台声学研究之前,应先论证该研究的真实性,即古戏台中有无声学技术,有无声学设计?若有,怎么证明?这是在学术交流时专家学者经常提出的“第一问”。

判断古戏台是否使用了声学技术,需先分析民众观演、演员表演、戏台建造三者之间的矛盾。北宋以降,戏曲献演成为乡村神庙祭祀仪式的重要内容。神庙献演是古代乡村民众集会的重要形式,其时庙会观看演出者云集,已然出现观众前后排遮挡的情况。随着场下观演民众数量的增加,场内、场外的背景噪声越来越大,直接恶化了表演者的歌唱环境和民众的听闻条件;加之场上表演人数的增加扩大了表演区面积,换场的频繁分隔了前后台空间,乐队于表演区两侧的分列增加了舞台通面阔,等等,古戏台的表演空间、表演环境发生了新变化,对舞台表演提出了新要求。面对上述观演矛盾,民众对演员表演的诉求是怎样才能听见、听清、听好、听远;表演者对戏台的诉求是怎样才能让自己找到最佳歌唱状态,让演奏者、表演者之间协调配合,以将技艺发挥得最好,将音色控制至最佳,将声音传递到最远。

观演矛盾的解决,催生了古戏台声学技术的产生。为了化解上述观演矛盾,古代哲匠通过不断优化古戏台乃至整个庙院的形制结构,既满足了民众的听闻需要,也满足了演员的表演需求,还产生了诸如“山西唱戏陕西听”“小胡唱戏城墙上听”等声传远效应,以及“戏台唱戏不费力”“(戏台)能治倒嗓子”等可优化表演状态的声学效应。观演矛盾的解决,民众和表演者需求的满足,卓越声学效应的形成,充分彰显了古戏台承载、促进戏曲表演的本质功能,说明表演声环境对戏曲表演有重大影响,也证明了表演者只有在古戏台上表演才能产生较佳的声学效果,同时也确证了古代哲匠拥有高超的营造技艺和声学技术。

这些营造技艺和声学技术,是古代哲匠在古戲台营造实践中近千年的声学经验积累和总结,可折射出民众的听闻需求、表演者的环境需求和传统戏曲的审美旨趣。从哲学研究的视角看,不同历史时期、不同地域的古戏台,表象是形制结构的不断变化,但其内容或实质是声学技术的进步和声学功能的进化[12]。换言之,古戏台形制结构的变化可以影响其声学效果,其声学技术的实现主要依靠的是其特殊设计的形制、结构,而影响声音的建筑构件本质上也是声学构件。

从戏曲表演艺术家的舞台实践经验看,古戏台确实有专门的声学设计。譬如,著名戏曲表演大师梅兰芳认为“旧式戏台的台盖有天井,是聚音的设备,所以没有台盖在音量方面是很大的缺点,并且也不美观。……重华宫这个戏台虽然在院子里,可是非常聚音,台顶上有天井,台板下有一大口井,是重檐的台”[13]。

总之,从使用价值看,古戏台可以解决演员“演”和民众“听”的矛盾,这充分说明其本质上是声学建筑,因此声学属性为其本质属性,声学功能为其核心功能。反过来讲,声学效应的产生可逆向推断出古戏台应用了何种声学技术,具备怎样的声学功能,声学效应的真实性亦可反证其声学功能和声学技术的实在性。由此,古戏台声学技术研究的底层逻辑为,声学效应的真实证明了声学功能的真实和声学技术的实在,声学技术的原理是古戏台形制结构变化的科学依据,而技术发明的历史语境又充分彰显出其科学价值和历史价值。

2.有怎样的声学技术?

正如前文所言,古戏台的声学技术是其形制结构和材料的表象,而形制结构和材料为其声学技术的内容或实质。若借用魏晋时期王弼在《周易略例·明象》中的分析视角,古戏台的形制、结构、材料即为“言”,声学技术和声学功能即为“象”,声学效应乃至声学景观即为“意”。言以尽象,得言以观象,故对古戏台声学技术的分析需从其形制结构的特征入手,形制结构的变化本质上是声学技术的演进,建筑构件和声学构件在此视角下实现高度统一。

从北宋至清末民初的近千年时间里,古戏台的形制结构发生多次变化,此意味着声学技术的不断演进。宋金元时期,古戏台从露台始,经历了四面观、大三面观、小三面观和一面观的形制结构变化[14]。明代,古人将文武场分列于表演区两侧,开启了古戏台面阔三间的形制[15],提升台基的高度,建造了山门戏台,于台口两侧建造了八字音壁[16],在正殿和戏台间的两侧建造偏殿或看楼以实现观众席的四周围合,戏台下建造了窑洞空腔[17]或方形空腔,江西等地的台顶出现藻井形制,山西出现坡度观众席设计。清代,浙江宁海一带出现“二连贯”、“三连贯”,北方戏台的前台多用卷棚顶,同一庙院出现“并台”“对台”“品字台”[18];福建出现围屋内建造的戏台,天津、北京等地出现几乎全封闭的茶馆式戏楼;山西出现“台上设瓮”[19]和“后台设洞”[20]的设腔方式,北京故宫等地的皇家戏台台底出现“井”状垂直柱形空腔等[21]。

声学技术从类型看,主要分为声直达、声反射、声混响和声共振技术[22]。细而言之,露台、山门戏台、看楼、看台、坡度观众席和“品字台”主要使用了声直达技术;大三面观、小三面观、一面观、藻井、八字音壁、“二连贯”、“三连贯”和卷棚顶等主要使用了声反射技术;观众席四周围合、围屋和封闭茶馆式戏楼主要使用了声混响技术;“台下设洞”“台底方形空腔”“台上设瓮”“后台设洞”和“台地井状垂直柱形空腔”等使用了声共振技术。需补充说明的是,诸多明万历以降建造的古戏台其实同时综合使用了多种声学技术,如始建于明万历十九年(1591)的山西介休源神庙“鸣玉楼”古戏台,其高台基应用了直达声技术,观众席四周围合应用了混响声技术,台底设洞应用了声共振技术,戏台表演区两侧的山墙应用了声反射技术。更为重要的是,由正殿、戏台、两侧偏殿围合的观众席,除却建筑表面给观众席提供多次声反射外,正殿、两侧偏殿内的空间作为耦合腔体,也为观众席提供声能量,延长了混响感[23]。

作为技术的一个特殊的类型,古戏台声学遵循技术演进的规律,呈现出循序渐进、由易到难、由简单到复杂的演进历程。而对其技术演进历程的梳理,应力求实现古戏台断代史、建筑史和声学技术史三者的互证与统一。

3.研究困境

笔者之一的杨阳曾驱车进行声学专题田野考察共历时15年,考察全国各地历代古戏台3000余次,现已初步厘清各声学技术被首次使用的节点性遗存,但仍发现大量未解问题亟待深入研究。

首先,古戏台有何声学效应?细言之,古戏台主要解决的是演员“演”的需求和观众“听”的需求。从现有声学效应看,既有诸如“戏台唱戏不费力”“能治倒嗓子”等服务演员“演”的声学效应,也有“山西唱戏陕西听”“小胡唱戏城墙上听”等服务听众“听”的声传远效应,这两种声学效应间的逻辑关系是什么?

其次,古戏台作为承载戏曲研究的声学建筑,其影响戏曲表演的声学技术到底有哪些?传统戏曲表演艺术在发展变化的过程中对戏台有何需求?古戏台技术发展经历了怎样的历程?其技术原理和发展逻辑是什么?

从现有研究成果看,古戏台声学研究和戏曲研究已然分野,尚未找到有效的研究通道贯通二者并实现一体化研究。众所周知,古戏台作为承载传统戏曲表演的声学建筑,可满足戏曲表演需求。问题是,表演者有何具体需求?古戏台又采取了怎样的解决手段?二者是如何相互促进的?也有学者从表演区面积和故事情节[24]、表演程式化[25]、形制与观演关系[26]、表演形态[27]、表演的虚拟性和程式性[28]、形制对戏剧的影响[29]等角度发表了重要见解,特别是周贻白的《中国剧场史》对以上诸方面问题都有所探讨[30]。然而,这些见解并没有回答古戏台和戏曲表演的本质关联,即在声学上或声音上的关联。

最后,在中国民间广为流传的古戏台设瓮助声技术和欧洲教堂设瓮助声技术有何异同?是否存在技术交流的历史?其声学效果怎样?其声学原理有无特殊之处?

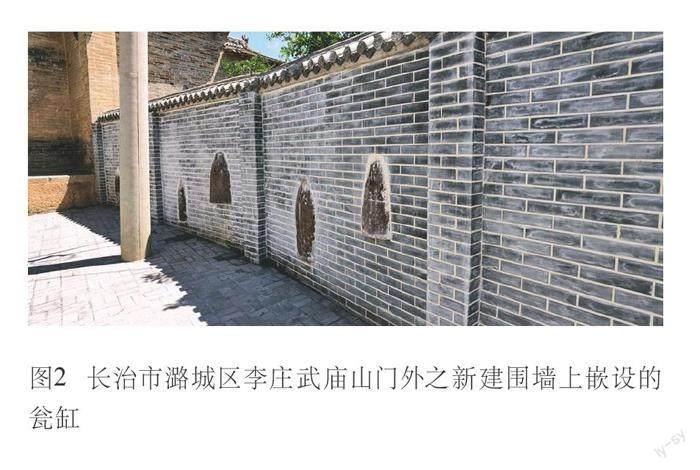

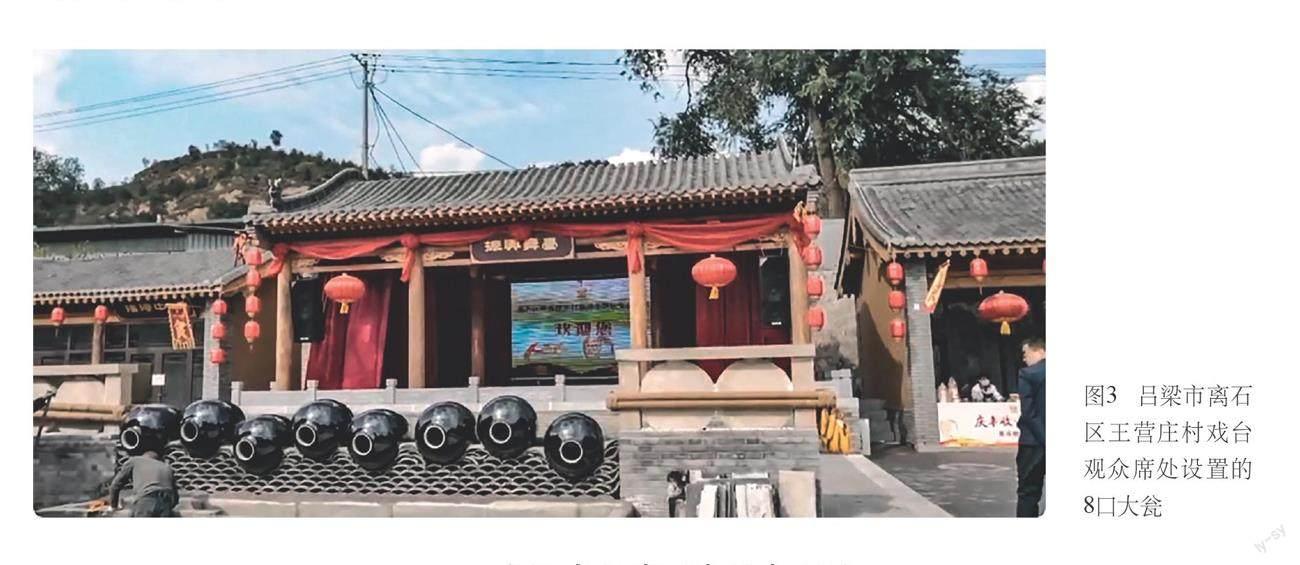

关于台下设瓮助声技术,在长江南北均有广泛流传,据说许多戲台下均设置瓮缸以美化声音。正如前文梳理技术手段时所言,瓮缸本是腔体,古人除台下设瓮外,还有多种设腔形式,如“台下设洞”“台底方形空腔”“后台设洞”“墙上设瓮”等。中华人民共和国成立以后创建的人民舞台,将表演区的下方挖空,上覆木板,这种设计在山西较为多见,广泛分布于宁武、阳泉、长治、晋城一代。“台下设瓮”实例极少,仅见于太原新道村。在当下新农村建设的过程中,剧场围墙上嵌设瓮缸的实例出现多例,如阳泉市河底镇苇泊村天齐庙古戏台之新建围墙(图1)、长治市潞城区李庄武庙山门外之新建围墙(图2);在观众席设缸的实例如吕梁市离石区王营庄村的戏台(图3)。有趣的是,云南丽江纳西古乐演奏时,在大鼓下也置一大缸,以改善音效。

二、表演声环境研究的合理性

上述研究现状所面临的3个学术问题,都共同指向了表演声环境研究。质言之,古戏台上的声学效应,本质上是舞台表演区对表演者的声反馈;古戏台对戏曲的影响,实质上是古戏台声学技术对戏曲声音的影响,其影响执行的根本是表演声环境;古戏台设瓮助声的争论及其与欧洲教堂的比较研究,其核心是设腔技术究竟是对演员的影响,还是对观众的影响。由此足见,表演声环境研究是解决上述学术争论的前提和关键,是一个真正的学术问题。

(一)思路缘起

山西大学杨阳自2008年跟随高策攻读博士以来,深知高策多次强调的“台”对于戏曲演员的重要性,但最初没能领悟此间真意,更未能找到研究的突破口,仅从“能治倒嗓子”“戏台唱戏不费力”等声学效应去分析古戏台之相关声学技术[31]。2018年,华南师范大学万钟如将建筑声学界的声环境概念植入民族音乐学,在其博士学位论文中展开“传统音乐与声环境变迁”的研究[32],并对民间音乐的噪声问题进行深入研究[33];福建师范大学曾宪林对南音表演艺术的历史变迁有所探讨;浙江师范大学刘健从作曲的角度对传统音乐的传承有过较深的思考。2019年10月,萧梅带领上海音乐学院中国仪式音乐研究中心的5位邀访学者—万钟如、曾宪林、刘健、杨阳和上海师范大学李亚,对浙闽粤3省进行田野考察。在浙江考察途中,萧梅经常与大家讨论民间音乐唱法与声环境的关系,由于大家均有相关研究基础,故各自从不同视角谈不同的认识。需强调的是,刘健从作曲的角度列舉了“冀中笙管乐”表演不适应中央音乐学院音乐厅声环境的例子,让大家了解到民间音乐在当代音乐厅表演是存在问题的。2019年12月,上海音乐学院中国仪式音乐中心召开“中国传统音乐表演与音乐形态关系研究”学术研讨会,会议围绕音乐表演共设有民族音乐学表演理论研究、音乐表演形态描写与阐释、音乐表演与身体惯习、音乐表演与谱字关系研究、音乐表演习语与形态、社会语境中的音乐表演及其展演制度6个议题,这次研讨会客观上促进了大家对音乐表演和声环境关系的思考。此后在广东考察途中,萧梅最终凝练出“表演声环境”这一学术概念,得到大家的高度认同。考察结束后,以“表演声环境”为主题的研讨便在第二届邀访学者中约定适期举行。2020年6月,萧梅与徐欣等学者在山西平遥考察“后台设洞”古戏台,当徐欣在阮庄村真武庙清代戏台上激情地载歌载舞后,萧梅建议务必从表演的视角对古戏台声学作深入探究。同年7月,万钟如组织第二届邀访学者在中国传统音乐学会第21届年会上进行了声环境与传统音乐的专题研讨,在学术报告前他介绍到,声环境是影响音乐音响效果及其艺术风格的本质性要素,直接关涉音乐的审美和偏好,并影响音乐艺术本身的发展。这次专题研讨由5个学术报告组成,分别是《曲以声传:山西明代“鸣玉楼”戏台的声学技术》《拟态与活态—刍议传统音乐在当代音乐创作与声环境实践中的转译可能》《闽台南音表演声环境的历史变迁与文化阐释》《声环境与广府音乐变迁》和《晋祠声景观研究—以古戏台为中心》,正是在这次研讨中大家多次公开使用了“表演声环境”这一术语。2021年5月,齐琨考察云冈石窟,她了解了音乐本体研究先向“音声”研究、再向“声环境”研究转向或兼容的学术意义,并听取了萧梅对古戏台声学研究的具体意见后,在肯定之余,还给出了诸多建设性意见。2022年5月,山西大学音乐学院院长金曼考察介休后土庙明代戏台,她在台上纵声歌唱后说,这座戏台前台和后台的空间结构和声场环境有所不同,前台有让声音往前传递的感觉,而后台有余音绕梁的感觉,不管是在前台还是后台,都可以找到天人合一的感受[34]。综上所述,表演声环境这一学术问题及论域的提出历时较长,其学术“版权”当属上述所有学者。

(二)声学机理

古戏台和戏曲在声学方面的联系,准确地讲是表演声环境对表演的影响,其研究的抓手为声反馈和噪声环境。“反馈”是控制论的概念,其核心意思为系统输出的信号以某种方式返回到输出端,进而优化系统的输出状态和系统功能[35]。从声反馈的角度看,古戏台声场可为歌者提供一定的反射声、混响声乃至共振声,使歌者对自己发出的歌声在音量、混响感乃至音质等方面均有较佳的感受,进而调整自己的歌唱状态、优化自己的发声技术,以发出理想的声音,并在此基础上改善歌者自身的歌唱能力。噪声环境是指歌者在歌唱时环境噪声对歌唱状态的影响。环境噪声对人的影响,法国医生埃蒂安·隆巴德(Etienne Lombard)早在1911年就已发现:言者会随着环境噪声的增加,自动加大说话的音量,以让他人听见、听清。不论是调整歌唱状态、优化发声技术,还是加大说话的音量,均是表演主体为了最终的声音效果而做的自动调整,该自动调整即声学中的补偿效应[36]。

质言之,古戏台作为声环境提供的主体,一是提供较佳的声反馈;二是尽量隔离背景噪声,降低噪声对声反馈的影响,优化声反馈的效果。歌者作为表演主体,其主要任务是基于背景噪声和反馈声做出恰当的声补偿,进而增强表演效果。

然而演出的真实情况是,部分古戏台未能有效隔离背景噪声,也未能提供较好的声反馈,致使歌者在台上唱得“寡溜溜的”,还“很费劲”,歌者对该类戏台的评价为“不扶人”“唱不起来”,犹如监听返送耳机失灵,也如舞台反馈音箱失声;而有的古戏台则有“唱戏不费力”甚至是“能治倒嗓子”的声学效应,这折射出戏台有较佳的声反馈和隔声降噪能力,而歌者在此声环境下,有较好的自我适应、调整、补偿能力。需要说明的是,在较差的表演声环境下,歌者也会随时根据声反馈的结果调整自己的歌唱状态,也在纠偏、纠错,但由于不良声反馈信号的影响,无论歌者怎么调整、纠偏、补偿,其发声状态和发声效果均让人觉得他(她)唱得“很费劲”,声音“寡溜溜的”。可见,声环境是人为设计的系统,是蕴含着声学技术的系统,而人是一个积极主动的自适应系统。

(三)研究思路

从古戏台声学效应分析的思路看,此前声学效应的分析多从古戏台扩声、传声技术入手,其学理逻辑是因为古戏台扩声、传声技术先进,所以声音的音量较大、音质较好,且可以传远;表演声环境的研究思路改变了先前的分析逻辑,即古戏台声学效应的产生,先是因为较为科学的声环境改善了歌者的发声状态,提升了发声效能,之后才是古戏台声学技术对歌声的传送。进而言之,以往古戏台声学研究的逻辑是声学效应的真实,推理出其采用声学技术的真实;声效的产生,是古戏台的声学技术所致。而引入表演声环境后的思维逻辑是:古戏台之所以声效好,先是因为优化了歌者的发声状态,之后才是古戏台将声音传得好。古戏台的声学技术在将声音传远之前,先给歌者提供了较佳的声反馈。

从古戏台和戏曲声学关系分析的思路看,此前研究古戏台对歌唱的影响,多分析戏台上曾演出的是什么剧种?哪些频率的音高可以改变其音量和音色?这些音高是否是该剧种调式调性中的主要音级?表演声环境打通了古戏台和戏曲的本质关联,将二者进行一体化研究,其观点发展为古戏台声环境优化表演者的歌唱状态,帮助其发出音量较大、音色较好、傳得较远的声音。

从设瓮助声争论研究的思路看,曾经的争论焦点是有无相关实物;即使有,也没有效果[37]。当杨阳于2013年发现嵌设在表演区两侧山墙上的14个声瓮后,亦有学者提出不同意见,对其声学效果有所怀疑[38]。表演声环境的研究思路告诉我们,墙上所设声瓮主要是为改善表演者的声环境而设,其目的是调整、优化表演者的歌唱状态,帮其发出较好的声音;而非将表演者发出的声音直接放大并传给台下观众。用当代声学仪器测量到的、声瓮可辐射1米左右距离的结果,依然可改善表演声环境,此与法国教堂中墙上设瓮技术的思路一致。事实上,在没有电声技术的古代,即便某种尝试对古戏台表演声环境有较小助益,也会被古人视作技术进步,相关营造经验也会被哲匠口口相传。

(四)研究特色

古戏台声学技术研究和音乐表演声环境研究因其特点而面临很多困难:首先,相关声学技术设计和营造鲜有传人;其次,记述声学技术或效应的文献几无;再次,相关节点性遗存濒危,其科学价值、历史价值乃至其对传统文化复兴的意义尚未被学界和相关部门认知;最后,多学科知识交叉融合研究特色明显,研究难度较大,导致相关研究长期缺位。

古戏台声学技术研究或表演声环境研究的缺位,某种程度上影响了大家对其科学价值的认知;而相关研究的缺位,主要原因是牵涉学科较多,知识圆融的难度较大。习近平总书记指出:“学科之间、科学和技术之间、技术之间、自然科学和人文社会科学之间日益呈现交叉融合趋势。”[39]声学视阈下的古戏台声学技术和表演声环境研究,是利用声学原理和仪器设备测量古戏台的声学特性,再与考古学的研究方法相结合,探索古戏台声学技术及其演进历程的学问,故其应属于多学科交叉融合的研究。从其牵涉声学理论、信号分析等内容看,该研究具有理科属性;从其研究对象为历史文物的角度看,该研究又具有历史学、考古学的文科属性;从其自身的物态属性看,该研究的研究对象属于人类建筑物,故其研究应牵涉工科知识,有工科属性;从其作为庙会献演承载物的角度看,庙会献演明显有社会性,故该研究应牵涉社会学知识,有社会学学科属性;从古戏台作为承载戏曲表演的固定建筑物角度看,戏曲表演显然属于艺术学学科,故其研究也牵涉艺术学学科的内容,有艺术学学科属性。此外,该研究牵涉的声学测量亦属于工科;牵涉的人体对声反馈的调整、补偿等生理声学研究亦属于理科。

总之,表演声环境研究是一个横跨文、理、艺、工4个门类学科知识的交融研究,也是“使用者”和“被用者”的一体化的研究,其牵涉建筑学、声学、声学测量、音乐表演、历史学、考古学等多学科知识,最终可形成文献学、考古学、声学测量和模拟实验的四重研究互证。该研究学科交融特征明显,知识生产方式和问题研究范式独特,研究难度较大。

三、讨论

表演声环境,顾名思义是专用于音乐表演的声场环境,其内涵和外延极其丰富:从用乐形式看,应包括历代五礼用乐之表演环境,亦包括礼乐之外诸如娱乐表演场所之声场环境;从环境构成的角度看,其既包括由物质构成的具有反射、共振性能的自然环境,也包括由乐声和噪声构成的声响环境。换言之,在音乐表演研究中,既要考虑到自然环境的影响,也要考虑到声响环境的影响;传统戏曲乐队的配器既是古戏台自然环境选择的结果,也是声响环境选择的结果。从广义上讲,传统音乐的配器研究也要考虑各乐器的音响平衡问题、是否被掩蔽的问题,以及表演声环境对声音的影响问题。

古戏台表演声环境研究与音乐厅舞台音质研究有所区别,音乐厅舞台音质研究是以舞台音质为中心的自然环境研究,而古戏台表演声环境研究除舞台声反馈外,还包括背景噪声的隔离、表演者歌唱状态的调整和补偿等相关研究。重要的是,古戏台声环境属于相对稳定的半开放声场,在该声场环境长时间歌唱,便会获得一个相对稳定的发声状态,这种发声状态、发声方法和声音特色甚至被大家认定为戏曲艺术的特质。当然,由于演员“演”和观众“听”的需求在不断提升,演员的发声状态和发声方法也有微调,但纵观全局,其尚属于同类方法和同一风格。此即本文引言部分所表述的音乐艺术风格或类型形成的原理。事实上,音乐风格一旦形成,便具有相对稳定性,会科学地“规定”其发声方法、声音特色和音乐风格。即便在新的表演声环境下,还是要设法调整到曾经规定的发声状态,使用规定的发声方法,发出规定的声音,维持规定的风格韵味。可喜的是,在传统音乐研究领域,表演作为音乐艺术活动的核心环节,其与声环境的关系已然引起部分学者的关注和思考[40]。

当然,有古戏台表演声环境研究,就应有观众听闻声环境研究。之所以将表演声环境作为研究中心,是因为中国古戏台营造的核心声学技术仍主要体现在戏台上而非观众席中。质言之,不是观众席音质不重要,而是古戏台表演声环境才是古戏台声学研究的核心和关键。

结论

古戏台作为承载传统戏曲表演的声学建筑,其声学研究备受学界关注。近年来,从戏曲文物视角、建筑学视角和科学技术史视角展开的古戏台研究硕果累累,但仍有诸如古戏台声学效应的准确解释、古戏台与戏曲的声学关系以及设腔助声的声学原理等问题亟待解决。更为重要的是,作为相互依存、相互影响的整体,古戏台和戏曲的研究鲜有实质性的联系。

本文发现多学科交融的表演声环境研究,是联通古戏台与传统戏曲之间的桥梁,从事该项研究可实现“使用者”和“被用者”的融合研究。从其声学原理及技术细节看,古戏台可为歌者隔离背景噪声,提供较好的声反馈;而歌者在背景噪声相对较低的环境,能听清自己的歌声,进而调整歌唱状态,补偿声音不足,提高歌唱效能。当下表演声环境研究的缺席,恰恰说明相关学术问题尚未提出,且相关学科知识暂未交叉交融。

从学科研究的向度看,古戏台声学研究无疑贴合了其建造的目的、功用,应属其“如何使用”之本质层面的研究;而音乐表演与声环境的“握手”,折射出音乐学研究从本体之“声音”到社会学之“音声”,再到自然科学之“声环境”的路径转向,体现了中国音乐学研究者的理论自觉。

从研究结果看,本文仅从学理的角度阐明研究向度,給出实施思路,但并未对所提问题有进一步的回答,旨在抛砖引玉,引起更多学者的关注与思考。实然,该问题也非几篇文章可以回答,其延展、引申后或许还可解决音乐风格形成和乐器传承、编配、消亡等诸多问题,甚至会对当下音乐艺术的传承研究有所影响。由此,表演声环境不失为古戏台声学研究和音乐学研究的富矿。

本文系国家社科基金“冷门绝学”重大研究专项课题“中国古建筑设腔助声技术的抢救性研究”(项目批准号:18VJX058)阶段性成果。

责任编辑:李卫

[1] 原生态民歌,即指在无任何人为遮挡的原生环境中孕育出的民歌唱法及音乐作品。

[2] 鲁迅:《社戏》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社2005年版,第589页。

[3] 栾冠桦:《传统戏曲与传统剧场》,《戏剧艺术》1992年第2期。

[4] 徐凌霄:《戏台与戏剧》,《剧学月刊》第1卷第2期,1932年2月。

[5] 车文明:《中国古戏台调查研究》,中华书局2011年版,第40—44、110—114、248—259页。

[6] Jie He and Jian Kang, “Architectural categories and acoustic characteristics of traditional Chinese theatres,” (paper presented at Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010, Sydney, August 23-27 2010), 1; Jie He and Jian Kang, “Architectural and acoustic features of the caisson ceiling in traditional Chinese theatres,” (paper presented at Proceedings of the International Symposium on Room Acoustics, ISRA 2010, Melbourne, August 29-31 2010), 1.

[7] 参见王季卿:《中国传统戏场建筑考略之二—戏场特点》,《同济大学学报(自然科学版)》2002年第2期;王季卿:《中国传统戏场声学问题初探》,《声学技术》2002年第Z1期;王季卿、莫方朔:《中国传统戏场亭式戏台拢音效果初析》,《应用声学》2013年第4期。

[8] 王季卿:《音乐厅舞台音质与声学设计》,《声学技术》2015年第1期。

[9] Z. S. Kalkandjiev and S. Weinzierl, “The Influence of Room Acoustics on Solo Music Performance: An Experimental Study,” Psychomusicology 25, no. 3 (2015): 195.

[10] L. Panton, M. Yadav, D. Cabrera and D. Holloway, “Chamber Musicians Acoustic Impressions of Auditorium Stages: Relation to Spatial Distribution of Early Reflections and Other Parameters,” The Journal of the Acoustical Society of America 145, no. 6 (2019): 3715-3726.

[11] 参见马大猷:《中国声学三十年》,《声学学报》1979年第4期;马大猷:《现代声学理论基础》,科学出版社2004年版,第115—116页;王季卿:《音乐厅舞台音质与声学设计》,《声学技术》2015年第1期;王季卿:《中国传统戏场声学问题初探》,《声学技术》2002年第1、2期;王季卿:《中国传统戏场建筑考略之二—戏场特点》,《同济大学学报(自然科学版)》2002年第2期;王季卿:《中国传统庭院戏场若干声学特征》,《声学学报》2015年第2期;王季卿:《析古戏台下设瓮助声之谜》,《应用声学》2004年第4期。

[12] 参见杨阳、巩媛:《古戏台形制结构演变的动因》,《东华大学学报(社会科学版)》2022年第3期。

[13] 梅兰芳:《舞台生活四十年》,杨绍武等编《梅兰芳全集》第1卷,河北教育出版社2000年版,第527、685页。

[14] 杨阳、冯楠舒:《金代大三面观舞楼的发现与研究—兼议宋金元神庙戏台的声学技术》,《戏曲研究》第120辑,文化艺术出版社2021年版,第211—232页。

[15] 参见杨阳、翟晓多、高策、任世君:《稷益庙明代戏台中的哈斯效应研究—兼议在古戏台上唱戏为何不用专职指挥?》,《中国音乐》2022年第1期。

[16] 参见杨阳、高策:《大美介休后土庙明代戏台》,《山西日报》2020年11月6日第12版。

[17] 参见杨阳、裴家丽、高策:《曲以声传:明代鸣玉楼古戏台的声学技术》,《艺术学研究》2019年第4期。

[18] 参见杨阳、高策、丁宏:《后土祠品字形戏台的声学效应初探》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期。

[19] 参见杨阳、高策、丁宏:《山西石塔村龙天庙古戏台设置陶瓮的声学技术》,《自然科学史研究》2014年第1期。

[20] 参见杨阳、高策、丁宏:《平遥超山庙古戏台声学效应初探》,《自然科学史研究》2014年第4期;杨阳、裴家丽:《平遥真武庙“开字形”后台设洞古戏台声学效应初探》,《中国科技史杂志》2018年第2期。

[21] 参见杨阳、高策、丁宏:《古戏台传音的秘密》,《科学》2021年第3期。

[22] 参见杨阳、高策、丁宏:《山西古戏台声学分类初探》,《自然科学史研究》2016年第2期。

[23] 参见杨阳、裴家丽、高策:《曲以声传:明代鸣玉楼古戏台的声学技术》,《艺术学研究》2019年第4期。

[24] 车文明:《中国古戏台调查研究》,中华书局2011年版,第40—43、110—114、248—259页。

[25] 参见栾冠桦:《传统戏曲与传统剧场》,《戏剧艺术》1992年第2期。

[26] 刘文峰:《中国传统剧场的变革与戏曲发展的关系》,《戏曲研究》第57辑,文化艺术出版社2001年版,第142页。

[27] 参见王绍军:《戏曲演出场所的变迁与表演形态的演变—剧场表演发展论》,《戏曲艺术》2013年第2期。

[28] 参见高琦华:《戏台与戏曲艺术》,《戏文》1997年第2期。

[29] 王安祈:《明代传奇之剧场及其艺术》,台湾花木兰文化出版社2012年版,第107—146頁。

[30] 参见周贻白:《中国剧场史》,商务印书馆1936年版。

[31] 参见杨阳、高策、丁宏:《山西碛口黑龙庙山门戏台声学问题初探》,《科学技术哲学研究》2014年第2期;杨阳、裴家丽:《平遥真武庙“开字形”后台设洞古戏台声学效应初探》,《中国科技史杂志》2018年第2期;杨阳、高策、丁宏:《山西古戏台声学分类初探》,《自然科学史研究》2016年第2期。

[32] 参见万钟如:《广府音乐研究》,博士学位论文,中国艺术研究院,2018年。

[33] 参见万钟如:《噪音与声势—民俗型音乐活动噪音偏好的发生学还原》,《人民音乐》2020年第12期。

[34] 金曼此处言说的天人合一中的“天”,即声环境。

[35] 参见[美] N. 维纳:《人有人的用处—控制论和社会》,陈步译,商务印书馆1978年版。

[36] 参见高慧、周笃强、黄端生:《噪声对说话人语音的影响》,《航天医学与医学工程》1999年第1期。

[37] 参见王季卿:《析古戏台下设瓮助声之谜》,《应用声学》2004年第4期。

[38] 参见缪远、蔡阳生、朱啸寅、郑钦泓:《传统戏场中瓮的声学效果之商榷》,《自然辩证法研究》2020年第2期。

[39] 习近平:《努力成为世界主要科学中心和创新高地》,《习近平谈治国理政》第三卷,外文出版社2020年版,第245页。

[40] 参见萧梅:《表演者:在历史与当下的十字路口—兼论传统的演释与演释的传统》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2020年第3期;萧梅:《从文本到表演—一部有关瑶族史诗〈盘王歌〉的音乐民族志研究》,《人民音乐》2020年第8期;萧梅:《中国传统音乐表演艺术与音乐形态关系研究》,《中国音乐》2020年第3期;萧梅、李亚:《音乐表演民族志的理论与实践》,《中国音乐》2019年第3期;闫旭:《从“律”“调”而及潮州音乐表演中的指法观念》,《中国音乐》2020年第3期。