毛公鼎递藏考述

马静 田永德

关键词:毛公鼎 陈介祺 叶恭绰 端方 陈咏仁

毛公鼎(图1)以铭文数量位居青铜器之首而被誉为“吉金之冠、国之重宝”,对西周史、青铜器铸造、书法和艺术等方面的研究具有十分重要的价值。自清代道光末年出土以来,毛公鼎流传至今已达170 余年,其间历经沧桑,数易其主,收藏者往往秘而不宣,故其递藏过程扑朔迷离。毛公鼎自出土以来,一直是中国历史学界、古文字学界、考古学界乃至海外学者研究的热门课题。陈介祺、孙诒让、吴大澂、王国维、董作宾、郭沫若、容庚、于省吾、商承祚、李学勤等历史、金文和考古学界著名学者都倾力参与研究。通过检索可以发现,已经公开发表的关于毛公鼎的期刊论文和硕士、博士论文高达数千篇。有关毛公鼎研究的课题主要集中在文字释读、著录、名物制度、时代背景、器物真伪、断代、铸造技术等方面,关于毛公鼎收藏的文献虽不在少数,但因受史料所限,许多问题众说纷纭,或语焉不详。本文在以往诸学者研究的基础上,利用新发现的毛公鼎拓本题跋等文献资料,对毛公鼎的收藏历程进行系统考证,以期推进毛公鼎收藏史的研究。

一、潍县陈氏收藏时期

(一)收藏家陈介祺

第一位收藏毛公鼎的是中国收藏史上如雷贯耳的收藏大家陈介祺。陈介祺(1813 ~ 1884),字寿卿,号簠斋,道光二十五年(1845) 殿试二甲第三名。咸丰四年(1854),四十二岁时就托病辞官回到故乡,终生致力于金石收藏和研究。他是清代最负盛名的收藏家,藏品以青铜器、玺印、封泥、陶文为重点,总量超过两万件。《清史稿》誉其“所藏钟鼎彝器金石为近代之冠”。1 晚清以來金石学家对他的鉴藏成就无不叹服。鲍康称:“寿卿蓄古四十余载,无物不精且多,近代收藏家允推第一。”2 吴云称:“当今金石之学定推寿卿,收藏之富,穷绝今古,尚犹孜孜不倦,广为搜罗。”3 陈介祺还是中国金石学史上承前启后、推陈出新的一代宗师。他不仅在证经补史、名物训诂、鉴古辨伪等传统金石学领域做出了许多超越同辈学者的学术贡献,而且拓展了金石学研究领域,对古陶文、封泥的发现和研究等都具有开创之功,促进了晚清金石学的发展,对中国现代考古学、古文字学、印学等多学科的形成和发展也做出了重要贡献。

(二)毛公鼎的出土与纠纷

毛公鼎在陕西省岐山县甫一出土,便引起多方觊觎。当时,岐山县董家村村民董春生在村西地里挖得毛公鼎,古董商闻讯后以白银300 两购得。但古董商运鼎时,被村民董治官以鼎出土于两家相交地界为由阻拦,鼎不仅没有运走,古董商还被董治官父子打了一顿。后古董商贿赂当地县令,董治官被逮捕入狱,鼎被运到县衙交给古董商。其后,西安古董商苏兆年购得毛公鼎,运至北京,于咸丰二年(1852)卖给老客户、翰林院编修陈介祺。还有一种说法是:毛公鼎在陕西岐山出土后,被当地人当作废铜烂铁卖给了“烂铜铺”,烂铜铺又运到省城西安,准备熔化炼铜,被古董商苏亿年(苏兆年七弟)发现后,以市钱六千(或说约白银20 两)收购后运到北京出售。4 虽然说法不一,但古董商苏兆年或苏亿年得到毛公鼎,并运到北京出售,这是没有疑问的。

关于毛公鼎的出土时间,说法不一,主要有以下几种:

1.1843年

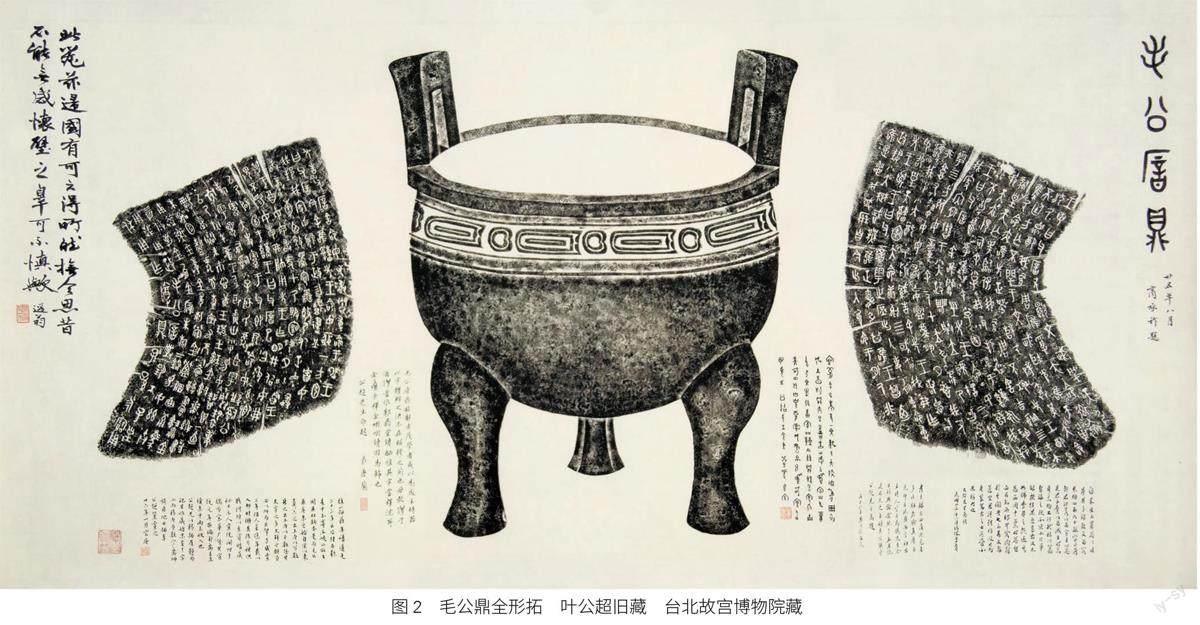

张光远《西周重器毛公鼎》据容庚在叶公超藏毛公鼎拓本(图2)上的题跋,推定毛公鼎出土于清道光二十三年(1843)。这种说法影响较大,常被引用。5

容庚在题跋中说,徐同柏(即徐籀庄)年谱记载,道光二十三年,徐同柏“得张石匏秦中书,寄示岐山所出周鼎双钩本,是为毛公鼎著录之始”。查徐同柏年谱(即《岁贡士寿臧府君年谱》),道光二十三年并没有张石匏寄示周鼎双钩本的内容,而是明确记载徐同柏在咸丰四年四月从其同乡陈粟园处得到“前所未寄”的毛公鼎拓本。而据徐同柏《从古堂款识学》记载,张石匏所寄周鼎双钩本是大盂鼎而非毛公鼎。最早发现这个错误的是澳大利亚的巴纳,他在1974 年出版的《毛公鼎――西周重要青铜器――反驳的反驳和其真实性可疑方面的进一步证据》一书中加以考证,辨明了事实。张光裕《伪作先秦彝器铭文疏要》、张长寿《毛公鼎出土年份的一则讹传》等都作过翔实说明。

2. 道光末年

容庚在叶公超所藏毛公鼎拓本上的题跋写于1937 年1 月,但他在1941 年出版《商周彝器通考》时,关于毛公鼎的出土时间已改为“道光末年”。陈介祺曾孙陈育丞所写《簠斋轶事》6 也持道光末年说。

3.1850 年

刘阶平《陈簠斋先生与毛公鼎》载:“毛公鼎道光三十年庚戌间( 一八五〇年间) 出土于陕西岐山县。”7 陈梦家《西周铜器断代》也持此说。

4.1851 年

冯恕《冯氏金文研谱》载:“咸丰辛亥,器出陕西岐山县,壬子归陈寿卿。” 8

5.1858 年

《续修陕西省通志稿》载:

按是鼎咸丰八年出土,由烂铜铺在乡间收置运省,以备镕化,为苏亿年瞥见,以市钱六千购得之,运京出售,稀世之宝乃得流传。9

陈介祺于咸丰二年即1852 年购藏毛公鼎,这一点是没有异议的。在一幅毛公鼎拓本立轴10 上,其上部为毛公鼎铭文,下部为毛公鼎全形拓,中部为陈介祺手书毛公鼎释文和题记,题记落款时间为“咸丰二年壬子五月十一日”。陈介祺的金石好友鲍康在《跋毛公鼎摹拓本》中写得也很明确:

咸丰壬子苏亿年载入都,时陈寿卿尚供职词垣,以重资购藏,秘不示人。11

咸丰壬子即1852 年。据此推断,凡是晚于1852 年(即陈介祺收藏毛公鼎的时间)的说法均不可信。因此,第5 种说法显然是错误的。第2 种说法“道光末年”与第3种说法并不矛盾。第4 种说法载于1930 年编成的《冯氏金文研谱》,无立论依据,仅为冯恕一家之言。因此,在没有发现更确切文献记载的情况下,关于毛公鼎出土时间诸说,还是以道光末年说最合理。

(三)陈介祺秘藏毛公鼎

毛公鼎运到北京后,琉璃厂两位大古董商德宝斋刘振卿、博古斋祝锡九见到后,认为毛公鼎为国宝重器,不能惊动朝野,必须保守秘密。他们分析当时既有财力、又识货的人只有二位,一位是何绍基,一位是陈介祺,但何绍基此时任四川学政,很少进京,于是经刘振卿引荐,请陈介祺鉴赏。陈介祺经过仔细研究后,花重金收购了此鼎。陈介祺的很多藏品都是从苏氏兄弟手中收购的,其中包括道光二十三年收藏的西周武王时期青铜重器天亡簋及古印、秦诏版等。陈介祺购鼎具体花了多少钱,他本人没有留下任何记载,有传言是千金,12 但这可能不是确切价格,只是大概数目。

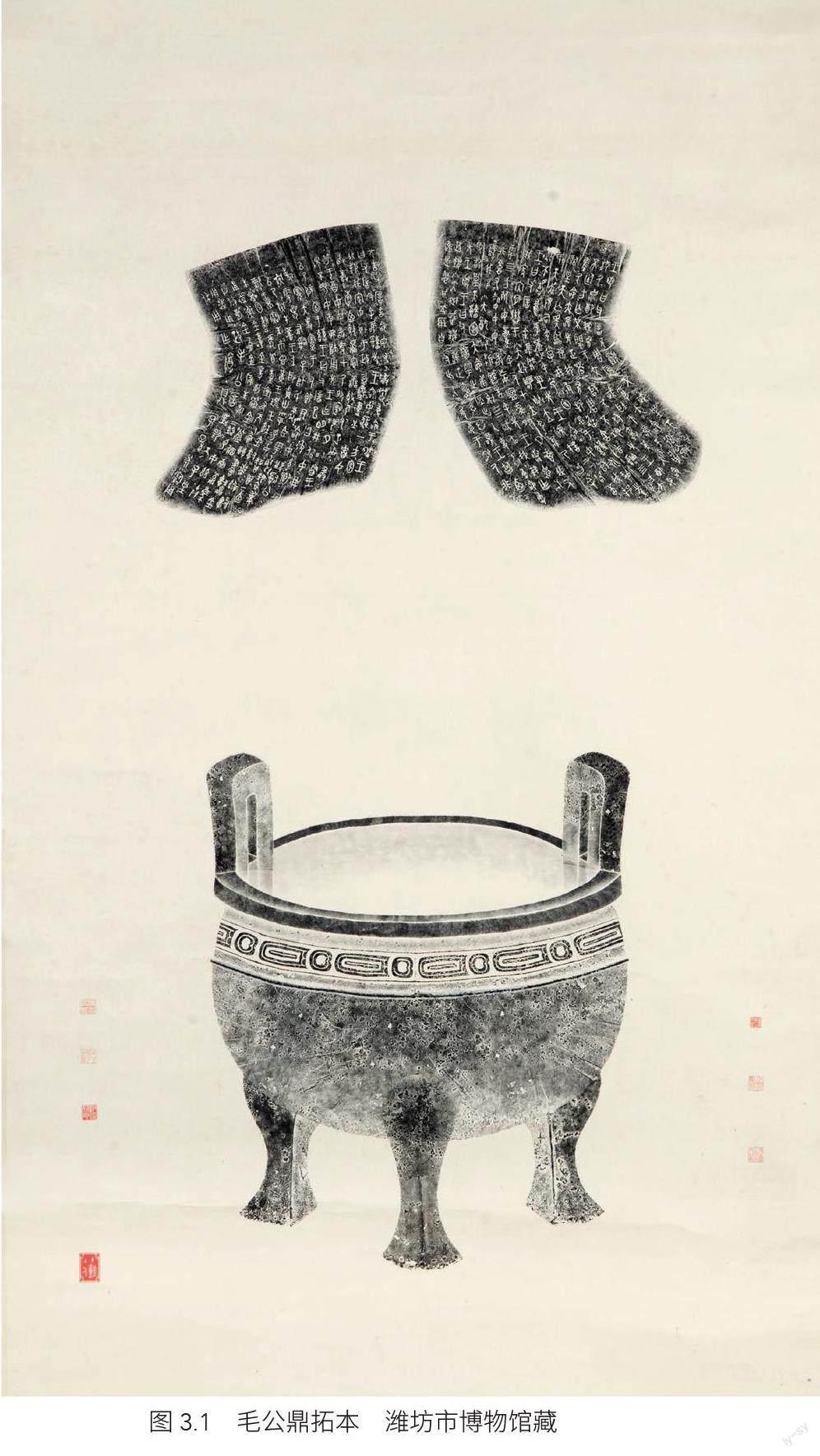

陈介祺视毛公鼎为至宝,终其一生,秘不示人。他之所以“秘不示人”,按照陈育丞的说法,是陈介祺“深有‘怀璧之惧”,13 在当时因藏宝物而招致灾祸、甚至危及身家性命的比比皆是,不得不严守秘密。陈介祺得鼎二十多年,他的金石好友吴云也从没得到毛公鼎拓本片纸(图3),曾致信询问此事:

从前翁叔均(按:指翁大年)示我毛公鼎拓本,云此鼎在尊处。今查寄示收藏目录,无此器。究竟世间有此鼎否,窃愿悉其踪迹,祈示知。14

陈介祺的另一位金石知己吴大澂也曾在信中表示:

闻此鼎在贵斋,如是事实,请贻我一本。15

陈介祺曾致信吴大澂,表示:

惟乞古缘所遇,不忘远人。羡有奇之必搜,企有副之必惠。当悉拓敝藏以报也。16

陈氏所藏,无不拓赠吴氏,唯独此请,没有回应。估计这主要还是出于保密原因,吴大澂当时还是官场在职之人,陈介祺怕一旦吴氏得到毛公鼎拓本,可能整个官场也就无秘密可言了。像毛公鼎这样的重器一旦公诸于世,随时可能被权贵强行夺走,甚至为家庭招来更大祸端,而这正是他最担心的。在评论照相术弊端时,吴大澂曾以陈介祺秘藏毛公鼎为例,指出古器“一经照出,街中市通传,设洋人、要人见而求之,悔将何及”17 ?这从另一个侧面反映了陈介祺秘藏毛公鼎的原因。陈介祺去世后,毛公鼎渐为世人所知,最后被端方强行购去。陈介祺密藏毛公鼎,可谓是有先见之明。

陈介祺秘藏毛公鼎,还有政治因素的顾虑。陈介祺的父亲陈官俊于嘉庆十三年(1808)以殿试二甲第二名中进士,以翰林入值南书房,后为上书房总师傅,是道光皇帝的老师,又授皇长子读,受到道光帝的信任和尊重,曾任工部尚书、礼部尚书、吏部尚书、协办大学士,是清代嘉道年间重臣。但陈官俊在仕途上也并非一帆风顺,其间屡遭弹劾。虽然因为道光皇帝的保护,每次都化险为夷,但陈介祺自幼在父亲身边,深知清政府吏治腐败、官场黑暗,所以处事非常低调谨慎。即使这样,还是遭人暗算。在陈介祺收藏毛公鼎的第二年,即咸丰三年(1853),此时的清政府内忧外患、危机四伏,以军情紧急、国库空虚、不能发放春季俸禄为由,命五相国等十八家老臣捐款。陈官俊已于四年前去世,陈介祺被逼代父认捐,其他老臣一般捐三五千两,最多一万多两,陈介祺被逼认捐四万两。陈介祺一边筹款缴纳捐款,一边“因恐须交产之故”安排其妻李氏和子女先回到老家潍县,他自己也是归心似箭,但直到咸丰四年才找到机会,托病辞官回到潍县。从咸丰三年开始,陈介祺把家人和家产陆续送回潍县,毛公鼎也应该在咸丰三年或四年运到了潍县。陈介祺在其《感怀》诗中所说“热闹场中良友少,巧机关内祸根蟠”,18 即为他对当时官场和社会现实的深刻体悟,也是他选择退出官场、避居林下田间的真实原因。

(四)陈介祺对毛公鼎的考释与研究

陈介祺收藏毛公鼎后,请传拓高手陈畯精心制作了全形拓本和铭文拓本,并对毛公鼎的铭文释读、文献价值、书法价值和断代等进行了持续二十多年的研究。

1. 铭文考释

陈介祺是毛公鼎铭文考释的第一人,有开创之功。毛公鼎在清末一面世,立即引起金石學界的高度重视。此鼎之所以引起如此多学者重视,究其原因,一是此鼎恰逢清代金石学昌盛时代出土,且铭文字数最多,内容丰富翔实,可以起到证经补史的重要作用,二是因为铭文晦涩难懂,疑难字词多,对铭文的释读、断句和理解分歧大,很多问题悬而难决。毛公鼎铭文一个半世纪以来的考释史,足以反映近现代金文研究的发展历程。

在收藏毛公鼎的当年即1852 年五月十一日,时年四十岁的陈介祺在毛公鼎拓本(图4)上题写了释文和后记,全铭仅有约八十字未释妥,十之七八已作了正确隶定,不识之字则照原文摹写,可能是一时疏忽,漏写了一行铭文。19 从发现的文献看,陈介祺在拓本上题跋前,首先要深入研究,形成草稿,并反复修改后才正式题跋,因此上述释文只是现在我们能看到的最早版本,在此之前一定曾有稿本存在。此后陈氏又先后四次作考释,其中有的用墨笔、朱笔、绿笔屡加修改,最后一稿写于同治十年(1871)七月二十五日,全文一万二千余言,其中参考了徐同柏、吴式芬和许瀚的成果,此文未刊行,现藏中国文化遗产研究院。稍晚于陈介祺的释文第一稿,徐同柏、吴式芬和许瀚分别作了考释。此后,学者竞相考释,仅对全铭作专门考释的学者即已近四十家。王国维的《毛公鼎铭考释》面世较晚,但方法科学,论证严密,成绩斐然。在《毛公鼎铭考释序》中,王国维提出了古文字研究的方法,成为后来研究古文字的基本方法。20 清代学者熟悉先秦典籍,精通音韵训诂之学,掌握了比较完善的考释方法,毛公鼎十之八九的铭文已经考释出来,但由于时代和材料所限,他们对字形缺乏足够认识,有的学者游离于字形之外作无根基的考证。民国以来,随着现代考古学、古文字学和历史学的发展,有铭青铜器和简帛等新材料的不断发现,以及郭沫若、容庚、于省吾、商承祚等学者的积极参与,毛公鼎研究进入一个更广泛、更深入的阶段。这一时期做出突破性贡献的是郭沫若和杨树达,他们更重视字形分析,注重金文辞例并注意结合典章制度。经过数代学者持续近170 多年的努力,毛公鼎铭文仅有部分字词没有达成共识。

2. 价值评价

毛公鼎的价值主要体现在其铭文的文献价值上,其次是书法艺术价值和作为西周晚期青铜器标准器的价值。

陈介祺在其首次对毛公鼎释文后跋曰:

鼎铭两段三十二行,四百八十五字,重文十一字,共四百九十六字。……此鼎较小,而文之多,几五百,盖自宋以来,未之有也;典诰之重,篆籀之美,真有观止之叹。数千年之奇,于今日遇之,良有厚幸已。21

陈介祺在题跋中已经明确认识到毛公鼎的文献价值和书法价值,认为毛公鼎铭文达四百九十六字,其字数之多,自宋代以来出土的青铜器中从未曾有过;其典诰文献价值之重和篆书艺术之美,令人叹为观止。

其后学者对毛公鼎价值的评价与陈介祺基本一致,有的只是更具体一些:

使当日孔子见之,必录入《周书》,在不删之列。(吴大澂《愙斋集古录》) 22

本铭为金文最长之文,大可以为研究古史之资料。(郭沫若《毛公鼎之年代》) 23

毛公鼎……为西周流传至今第一手材料,较《文侯之命》几经口授传写,其真实性过之。而丁宁反覆,作五次发言,也较《文侯之命》为胜。(容庚、张维持《殷周青铜器通论》) 24

毛公鼎为周庙堂文字,其文则《尚书》也。学书不学毛公鼎,犹儒生不读《尚书》也。(李瑞清题跋毛公鼎铭) 25

毛公鼎铭文之所以重要,是因为铸造毛公鼎的西周时期传世的可信史料非常稀缺。传世历史文献主要是《尚书》中的《周书》,但《周书》仅有19 篇,有的还是春秋时期的文献和经过后人加工的文献。青铜器铭文则是第一手资料,其真实性毋庸置疑,史料价值高。

青铜器铭文开始出现于商代前期,一般仅有一二字或少数几字,商代青铜器铭文最长不超过50 字,内容多为族徽、作器者、受祭人、器名和祈福语。从周初开始,纪事铭文增多,长铭数量增加,到西周中晚期长篇铭文更多,纪事、记言内容更丰富。毛公鼎铭文不仅在商周青铜器中字数最多,而且内容非常丰富,对研究西周时期的职官制度、邦家关系、典章制度、册命赏赐、名物考订、文体修辞、书法艺术等都具有重要价值。

关于毛公鼎铭文字数,有多种说法。陈介祺在1852年的题跋中说鼎铭共496 字,中间空2 格,后来又有497、499、500 字的说法。陈介祺说496 字,可能是当时毛公鼎刚发现不久,还有一个字被锈层覆盖,没有发现。张之洞最早提出毛公鼎铭文“洋洋五百言”,26 但他认为毛公鼎为伪器,所谓“五百言”可能表示的只是一个概数。

统计数字的差异,主要体现在对“卅”字和失铸字的不同认识上。如果不算2 个空格(失铸字)、“卅”字作为1 个字统计的话,毛公鼎铭文就是497 字;如果不算2 个空格(失铸字),“卅”字算作合文、按2 个字统计的话,毛公鼎铭文就是498 字;如果把2 个空格(失铸字)统计为2 个字,“卅”字不算合文、按1 个字统计的话,毛公鼎铭文就是499 字;如果把2 个空格(失铸字)作为2 个字统计,“卅”字算作合文、按2 个字统计的话,毛公鼎铭文就是500 字。

董作宾于1952 年首先从学术角度提出毛公鼎铭文字数为500字:

全铭并重文、合文, 共五百字, 旧说以为四百九十九字,是计“卅”为一字。若以“四匹”“小大”“小子”“一人”等合文例之,也当释为“三十”,则恰好正足五百字。27

关于青铜器铭文合文:先秦之前的“卅”和“廿”“卌”为“三十”“二十”“四十”合文,到秦汉之际,这些合文逐渐发展为一字一音,成为一个单字,这在古文字学界已是共识。

关于青铜器失铸字:青铜器铸造时,因陶范合范和铜液浇铸工艺失误等原因,使铭文整字或部分笔画脱落,导致铸出的铭文出现整字缺失或部分笔画缺损的情形,称为铭文失铸。依照金文惯例,凡是文义辞例清楚可补出的失铸字,在青铜器图录和金文汇编类文献中,这种失铸字也都是计入字数的。

毛公鼎因为铭多字小、铭范制作方式和铸造技术缺陷等原因,铭文第8 行第6 格和第19 行第13 格失鑄整字2 个,全铭残缺偏旁和笔画的达数十处。根据铭文义辞例,2 个整字失铸的字,应是“今”和“人”字。“今”字所处位置,与第17 ~ 18 行“王曰父今余唯……”句式完全相同,补为“今”字毫无疑问;“人”字还残存一个笔画的局部,符合金文“人”字字形和笔势,也符合同期金文和文献辞例。因此,497 字再加上2 个失铸字和“卅”字合文,毛公鼎铭文应为500 字(铭文共32 行,右半16行255 字,左半16 行245 字,其中重文10 字、合文13字、失铸2 字)。28 据统计,传世和出土商周时期有铭文的青铜器共有16000 余件,29 而500 字铭文的毛公鼎,当之无愧地位居商周青铜器铭文数量之首。

3. 辨伪鉴真

陈介祺秘藏毛公鼎后,外人即使拓本都难得一见,无法辨别真伪,再加上铭文古奥晦涩,难以理解,以致被人怀疑为赝品。

最有代表性的是张之洞,他在其《广雅堂论金石札》中说:

昨见陈氏收毛公鼎拓本,乃伪物也。何以言之?文字讹舛一,词意凡杂二,通篇空泛三。……洋洋五百言,无一事一地一人,皆套语耳,古无此文体,此梅、阎诸君斥《伪古文尚书》者也,是空泛也。陈氏以千金买赝鼎,不亦颠乎! 30

张之洞之所以认为毛公鼎是赝品,是因为他对毛公鼎研究不深,误以为铭文文字错误、词意繁杂、内容空洞。

首先为毛公鼎辩护的,是陈介祺的金石好友鲍康。他在《跋毛公鼎摹拓本》中说:

秦中出土铜器不可枚数,要以虢季子白盘、盂鼎、毛公鼎三器为最,一时罕有其匹……独是鼎较小……初出土时,余在秦,曾拓存一纸……都人士尚有疑其赝者,余亦不与辩也。31

鲍康因为曾亲眼见过毛公鼎,熟悉其出土、流传情况,所以对毛公鼎深信不疑,对怀疑者并不以为然,一开始没有与这些人辩论,只是在题跋中说明其为出土器物,以为这样真伪问题就不言自明了。在后来《再题毛公鼎拓册》时,他写道:

雨蕉盂鼎坚不示人……毛公鼎小而字独多,半在最深凹处,断非近人能伪。……余寓秦久,与苏兆年、张二铭辈时相见,凡作伪之器亦不复讳。……二鼎文字实出土时所有,而近日都下疑者纷纷,宜寿卿有一言以为不知之慨欤! 32

看来怀疑毛公鼎为赝品的人仍然不在少数,所以他认为真伪问题不辩不明,陈介祺应该站出来驳斥这些谣言。鲍康很可能致信陈介祺,要求他出面辟谣。因为陈介祺《簠斋尺牍》在致鲍康的信中说:

《攀古楼款识》自以张(按:指张之洞)说为长,以其博雅而聪颖,于理为近也。祺愧不博又不能穷理,而窃谓古学之长,必折衷于理,博而不明,不能断也。辞赋之胜,亦必以理,汉学之杂,必择以理。读古人之字,不可不求古之文,读古之文,不可不求古之理,不可专论其字。窃向往之,而愧未能也。

又说:

闻成见或有偏处者,只是考古人之字而未深求古人作篆之法,多见而深求之,真与伪自可信于心矣。文人、才人,香涛足以当之。古文字一篇中之气,一字中之气,一画中之气,岂今人所能伪哉。33

这显然是针对张之洞的非难作出的答复。

经过清末以来学者的深入研究,毛公鼎出土初期的质疑在学术界逐步平息。但1937 年卫聚贤在其《中国考古学史》中说:“同光时陈簠斋收养精于伪造者如胥芰泉、田雨帆、王西泉及何昆玉、何瑗玉兄弟于其门,毛公鼎即出其手”,诬称陈介祺伪造毛公鼎。34 但卫聚贤这个观点当时并没有产生反响,因为他并没有拿出真凭实据,而且以穿凿附会、常发奇谈怪论闻名。35 当国内对毛公鼎的质疑之声早已销声匿迹的时候,澳大利亚学者巴纳利用自己在青铜器研究中总结出来的一些错误理论、方法和认识,并受张之洞、卫聚贤的误导,著文称毛公鼎是近代伪造的赝品,在欧美博物馆界和汉学界产生很大影响,使他们不但对毛公鼎的真实性产生了怀疑,对其他青铜器的铭文也普遍置疑,使当时有些学者在研究西周史时不敢使用青铜器铭文,影响了对西周历史的研究。港台学者对巴纳的谬论进行了有力反击,从多方面、多角度、多学科论证毛公鼎无论是器物还是铭文均系真品,绝非伪造。他们的观点主要体现在张光远《西周重器毛公鼎》(1973 年),万家保《毛公鼎的铸造及相关问题》(1980 年)、张世贤《从商周铜器的内部特征试论毛公鼎的真伪问题》(1982 年)和朱国藩《从词汇运用角度探讨毛公鼎铭文的真伪问题》(2000 年)等论著中。中国学者通过对铭文、器形、内部特征、铸造方法等方面深入研究,确认毛公鼎为真器,这是无可争辩的事实。这场关于毛公鼎真伪问题的论争,推动中国学者运用现代科技手段来研究青铜器内部隐藏的铸造技术、金属性能结构、年代等丰富信息,推动了青铜器铭文铸造方法、垫片与铭文的关系、金文字形等新课题的研究,改变了青铜器研究只注重铭文和外在特征的状况。36

(五)陈介祺后人售鼎

光绪十年(1884)七月二十日,陈介祺因突患疾病去世,其藏品析分为三,次子陈厚滋分得毛公鼎。陈介祺生前曾为其子孙立下三条规矩:一不许做官,二不许经商,三不许念佛信教,希望后辈安分守己,做学问。但他的孙子、陈厚滋之子陈陔(字孝笙)违背祖训,开设了钱庄、藥铺,想以经商振兴家业,但因经营不善造成亏损,面临还债压力。

据陈氏后人记载,陈孝笙是在1910 年把毛公鼎卖给端方的,37 经手人是其本家的陈芙珩。陈芙珩的父亲陈恒庆在北京做官时,与当时的朝廷重臣端方过从甚密,端方对毛公鼎觊觎已久,于是通过陈恒庆让其子陈芙珩出面交涉,开价白银一万两。陈孝笙虽然违背祖训经商,但深知毛公鼎为传家之宝,开始并没有为万两白银所动。端方再次通过陈芙珩转告陈孝笙,除付购鼎款万两白银外,还许诺让陈孝笙担任一年湖北银元局局长。陈孝笙财迷心窍,以为任一年银元局局长可发大财,不顾家人反对,硬是把陈家收藏了58 年的毛公鼎卖给了端方。鼎卖出后,官位没有到手,陈孝笙才大梦初醒,方知上当受骗,悔恨交加,一病不起。38 得知此事后,陈介祺的女婿吴重憙感慨万千,曾赋诗一首:“病史当年卧海滨,十钟万印尚纷陈。楚人轻问周家鼎,尤物从来不福人。” 39

二、端方家族收藏时期

(一)权贵收藏家端方

端方,清末满洲正白旗人,字午桥,号陶斋,谥号忠敏,光绪八年举人,与那桐、荣庆被时人并称为“北京旗下三才子”。端方在清末政坛显赫一时,历任湖广总督、两江总督、直隶总督兼北洋大臣等要职,还曾受清廷委派,率团赴欧美日俄十国考察宪政,是清末满清贵族中比较有才干的封疆大吏,对晚清现代化进程起到了一定推动作用。宣统三年,清政府将四川民办铁路收归国有,引发了轰轰烈烈的保路运动。端方被委任为川汉、粤汉铁路督办大臣,率湖北新军入川,结果被响应武昌起义的官兵杀死。

据传端方年轻时,学者王懿荣批评他只知饮酒狎优,不懂碑帖之事,他从此发奋研究金石碑帖,立志成为大收藏家。40 端方位高权重,财力雄厚,搜求金石书画不遗余力,其藏品门类多、数量大,藏有不少名品、名作和重器,为晚清收藏大家;曾筹办规模宏大的陶斋博物馆,开启了中国现代收藏的先河。端方幕府金石人才济济,他出版的《陶斋吉金录》《陶斋吉金续录》等是集体智慧的结晶。

对端方的评价,可以说毁誉参半,众说不一。严复称其为“近时之贤督抚”41。《清史稿》称其:“性通侻,不拘小节。笃嗜金石书画,尤好客,建节江鄂,燕集无虚日,一时文采几上希毕、阮云。”42 郑孝胥曾评论清末时人:“岑春煊不学无术,公(按:指张之洞)有学无术,袁世凯不学有术,端方有学有术。”43 但张之洞对其则颇有微辞,称郑孝胥说端方“有学有术”,“则未免阿其所好。学问之道无穷,谈何容易,彼不过搜罗假碑版、假字画、假铜器,谬附风雅,此乌足以言学耶”。44 费行简认为端方:“佻薄奸险,以新政涂饰朝野而已,乘间取贿,所藏金石书画值三百万。”45

(二)端方强买毛公鼎

端方为得到毛公鼎,不择手段,机关算尽。除了通过陈恒庆、陈芙珩父子居中交涉外,据北京大学图书馆藏毛公鼎拓本王崇烈题跋记载,端方曾屡次托王崇烈为其谋夺毛公鼎。王崇烈题跋曰:

毛公鼎旧藏潍县陈氏,器为天下名宝,为三代文字鸿文巨制。簠斋得此,即畏人知,虽如海丰吴子苾先生求一搨本而不可获。浭阳忠敏公收藏甲今古,思得此器为压卷,屡属余谋之未就。庚戌年竟得之陈氏,真乃精诚所感上抵苍穹者矣。虎臣先生手拓精本,爱如拱璧。壬子长夏会于春明,出此命题,为记颠末,亦一时佳话也。46

王崇烈,字汉辅,为近代著名金石学家、国子监祭酒王懿荣三子。端方与王懿荣友善,他署理两江总督时将王崇烈揽入幕府,并荐举时为直隶候补道的王崇烈管理暨南学堂。王懿荣与陈介祺为忘年之交、金石好友,王崇烈与当时拥有毛公鼎的陈孝笙当属世交。看来,端方是想利用王陈两家的私交,来为自己谋取毛公鼎,作为收藏的“压卷”之作,但屡次“谋之未就”。

最后为端方买到毛公鼎的,是北京琉璃厂式古斋古玩铺孙桂澄(字秋帆,在北京琉璃厂开设式古斋,曾任京师古玩商会第二任会长)。在孙桂澄旧藏毛公鼎拓本上,姚华在题跋中记载了孙桂澄为端方购鼎的经过:

此鼎乃归忠愍公端方后所拓,秋帆之所藏也。……方寿老逝世,忠愍得鼎讯可问也。驰书自西山别舍,亟秋帆之潍,信宿至秘无知者,夤夜访陈氏后人,趁其机势,侵晨鼎入秋帆手,而潍之巨家来夺, 已无及矣。秋帆遂辇归京师,忠愍喜可知也。……秋帆又于此鼎有一段因缘,焉可不为之记乎? 47

从姚华题跋中可以看出,孙秋帆为给端方购鼎,昼夜兼程,赶赴潍县,趁深夜秘密造访陈孝笙,到黎明时分就把鼎拿到手,等潍县“巨家”闻讯来争夺时,为时已晚。在这很短时间内就让陈孝笙作出卖掉祖传第一重器的决定,孙秋帆一定是“趁其机势”,采用了威逼利诱的手段。此题跋是为购鼎当事人孙秋帆所写,其真实性应该毋庸置疑,只是有些话写得很隐晦,也许是有些不可告人的手段,不便明言吧。至于孙秋帆采用的手段,在北京琉璃厂有一个广为人知的传说:端方从当年湖南巡抚阿林保向嘉庆皇帝50 岁寿辰献散氏盘的故事中得到启发,找到了强买毛公鼎的办法,派人到潍县找到陈氏后人,以给光绪皇帝祝寿的名义强行买走了毛公鼎。48 这个传说虽然难以证实,但毛公鼎在1910 年换了主人,从潍县又回到了北京,端方夙愿得偿,却是不争的事实。

烟台市博物馆藏毛公鼎拓本(图5)的一则题跋也记载孙秋帆即为端方收得毛公鼎者。近代书法家罗复堪在此拓本上跋曰:

陈寿卿得此鼎时秘不示人,一时侪辈欲求一墨本而莫能致。……此本鼎足正面在后,正陈拓也。老友孙秋帆为言如此,秋帆即为忠敏公收得此鼎者。49

端方费尽心机购得毛公鼎后,只找人做了几份毛公鼎拓本(图6),尚未进行研究和著录,就在1911 年11 月被杀。

端方去世后,毛公鼎再次成为国内外藏家虎视眈眈觊觎的目标。由于家道中落,端方之妾将毛公鼎质押给天津华俄道胜银行。

据张光远《西周重器毛公鼎》记载:传闻陈介祺因为潍县有出殡前供奉宝物的风俗,其至亲多闻风索借毛公鼎以祭,因不胜其烦,于是用翻砂法仿铸了两件伪器专供借祭。端方家人将毛公鼎抵押给华俄道胜银行时,因有人怀疑其为伪器,银行特地派人到潍县验明真假。50 我们认为,这些纯属捕风捉影的传闻,毫不可信。张光裕认为,假鼎是陈氏后人为避免乡俗商借的烦扰而仿铸以作应酬的。51此說有一定可能性,但也只能当作传闻来看待。

1926 年前后,北平大陆银行总经理谈荔孙认为国宝放在外国银行不妥,向端方家人表示愿以较低利息质押毛公鼎。经端方家人同意,代向天津华俄道胜银行赎出,改存北平大陆银行。52

三、叶恭绰收藏时期

(一)叶恭绰购鼎护国宝

叶恭绰,广东番禺人,曾任北洋政府交通总长、孙中山广州国民政府财政部长、南京国民政府铁道部长,新中国成立后任中央文史馆副馆长、北京中国画院院长。他不仅是一位近现代著名的政治活动家、书画家,也是一位收藏大家。他从事收藏,是为了保护国家文物,避免流失海外,也是为了研究中国美术,撰写中国美术史。为此,他购买了许多珍贵书画碑帖、铜器、瓷器和古籍善本,晚年大都捐赠给了北京、上海等地的文博机构。

1925 年,为保护国宝,时任北洋政府交通总长的叶恭绰联合郑洪年、冯恕合股购买了毛公鼎。郑洪年和冯恕也是保护毛公鼎的功臣,但人们对此鲜为人知。1930 年,郑洪年、冯恕两人出让了股份,毛公鼎归叶恭绰一人收藏,叶家的命运从此就和毛公鼎交织在一起。

从归叶恭绰收藏到后来交民国中央博物院公藏这段时间,毛公鼎的踪迹时隐时现,许多环节扑朔迷离、众说纷纭。叶恭绰深知收藏毛公鼎的风险,所以他也跟陈介祺一样,始终严守秘密,在其著述中也没有任何记载,即使对与他关系密切的蔡元培,也是守口如瓶。据《蔡元培日记》记载:当时人们听闻叶恭绰收藏了毛公鼎,但他对外不承认收藏此鼎。53

(二)叶公超舍命护宝鼎

抗战时期,毛公鼎差点落到侵华日军手中。据叶恭绰侄子叶公超口述:1937 年上海沦陷后,叶恭绰到香港避难,毛公鼎没有来得及带走。1940 年,叶恭绰的姨太太潘氏为侵吞叶氏在上海的家产,提起诉讼,于是叶恭绰请其侄子叶公超代为应诉。叶公超从其任教的昆明西南联大途经香港赶赴上海。在香港,叶恭绰叮嘱叶公超:

我把毛公鼎交付给你,日后不得用它变卖,不得典质,尤其不能让它出国,有朝一日,可以献给国家。

叶公超到上海后,不料叶恭绰的姨太太潘氏为赢得诉讼,竟向日本宪兵队密报叶恭绰收藏毛公鼎的事情。日本宪兵队遂到叶家搜查,但当时因为先搜出了一些字画和两支自卫手枪,日军目标转到手枪上面,疏忽了对毛公鼎的搜查。当时毛公鼎就藏在叶公超的床底下,竟然没有被发现,这也是不幸中的大幸。叶公超随即被捕,被诬以间谍罪,屡遭审问。叶公超在日本宪兵总部坐牢四十九日,被审讯七次,遭鞭挞、水刑两次。其间,叶公超密嘱家人请铸工仿造了一件毛公鼎交给日本宪兵,叶公超才被其兄叶子刚花重金保释出狱。1941 年夏,叶公超设法摆脱日军监视,密携毛公鼎到香港交还叶恭绰。但香港于同年底被日军侵占,叶恭绰又携毛公鼎辗转返回上海。54

四、陈咏仁收藏时期

叶恭绰因为营救叶公超耗费巨资,自己又身染重病,生活困难,不得不把毛公鼎质押给银行。55

在抗战胜利前的1942 年,56 汉奸商人陈咏仁为求自保,出资将毛公鼎从银行赎出。叶恭绰与其约定,抗战胜利后将宝鼎捐献给国家。民国时期,不少报刊都报道过陈咏仁收藏毛公鼎,并在抗战胜利后将鼎上交国家的新闻。57

据刘阶平《陈簠斋先生与毛公鼎》 58 记载:

迨三十年冬,香港沦于日寇,鼎将沦于敌手,幸得番禺陈咏仁抢购秘藏,并愿献诸政府。时三十三年间,经第三战区呈报政府,并请予嘉奖。惟以当时抗战期,交通不便,未能移运。及抗战胜利后,政府除明令嘉奖陈氏外,并将鼎发交国立中央博物院。

从这段记载看,陈咏仁在1944 年抗战即将胜利前,通过第三战区呈报政府,表示要捐献毛公鼎,但毛公鼎被以“交通不便”为由,留在了上海。

近年拍卖会上曾出现多件毛公鼎全形拓,上面都钤盖着一枚印章“陈氏咏仁利仁于胜利还都年献呈国府”,有的还钤印“陈氏所藏”“陈咏仁伯陶鉥书”“陈利仁”等印,其中一幅还有张叔平1946 年题跋:

毛公鼎信为国宝,友人陈氏于寇乱中收献中央之盛举,崇诗兄实玉成之,拓此以为纪念。民国丙戌三月。59

从这些信息看,陈咏仁购鼎、献鼎之事不虚,其献鼎时间当在张叔平题跋时间“民国丙戌三月”(即1946 年3 月)之前,李崇诗居间促成此事。在陈咏仁献鼎过程中的一个关键人物李崇诗(1904 ~ 1996),是国民党军统少将,1944 年任中美特种技术合作所少将参谋长,1946 年任军统局上海站站长、上海办事处主任。上海档案馆一份档案记载毛公鼎曾在上海军统局保存。60 看来是经李崇诗协调,陈咏仁献鼎后,因“交通不便”而保存在上海军统局,具体地点是上海杜美路的中美合作所。61

陈咏仁早年是一位机械工程师,抗战前在无锡开设铁工厂,因技术高超又善于经营,在苏南工商界享有一定声誉。抗战时,陈咏仁与日军勾结,为侵略者制造军需机械,并担任上海伪中央储备银行副总裁。为了给自己留后路,陈咏仁买下毛公鼎并答应抗战胜利后捐献给国家。如果没有献鼎之举,也许抗战胜利后陈咏仁就被以汉奸罪处决了。借助献鼎并受嘉奖的光环,他利用抗战期间的不义之财,重金贿赂国民党官员,得以逍遥法外。新中国成立后,陈咏仁继续从事机械工业和五金器材的经营活动,1952 年因被揭发出大量偷税、漏税等经济犯罪行为,加上此前漏掉未处理的汉奸罪,被诸罪并处。

五、宝鼎收归公藏历程

(一)曲折收归公藏路

抗战胜利后,上海军统局并没有立即把毛公鼎上交,而是几经周折,才归中央博物院收藏。

据当时参与追缴毛公鼎的徐伯璞回忆,抗战胜利后,社会传闻毛公鼎在上海,有人为保住自己的不义之财购买后送给了戴笠,舆论哗然。学术界要求彻底调查,收回国宝。这时,一些国民党要员和社会上的人都挖空心思地想占有毛公鼎,同时民国政府还有三路人马也在积极行动,这三路人马是民国政府教育部负责文物博物馆工作的官员徐伯璞、教育部京沪区特派员蒋复璁和上海市教育局。徐伯璞三次通过教育部向行政院呈请,终于获得“准予拨给”的批文,手持这“尚方宝剑”连夜赶往上海,又经反复交涉,才将毛公鼎从上海敌伪物资管理委员会(看来这时毛公鼎已由上海军统局交给了上海敌伪物资管理委员会)带回南京,在办公桌下放了20 多天,没引起任何人的注意,才又移交当时的中央博物院收藏。移交时间约在1946 年7 月上旬,那时该院负责人是李济,因病休,由专门委员曾昭燏领回。62 毛公鼎从此结束了在民间收藏的历史。1946 年10 月,中央研究院举办文物还都展览,毛公鼎赫然在列。这是毛公鼎自出土以来,首次公开亮相。1948 年底,毛公鼎与故宫博物院和中央博物院所藏大批国宝重器被运到台湾台中北沟,1965 年迁往台北外双溪,成为台北故宫博物院镇馆之宝。

(二)三次错失留大陆机会

有一件鲜为人知的事情是,其实毛公鼎曾有留在大陆的机会。上海档案馆有一份档案,是上海市教育局呈报上海市政府关于奉命接管毛公鼎的汇报,从这份档案内容看,行政院本来在1946 年4 月份通过上海市政府要求上海市教育局接管毛公鼎,还成立了由叶恭绰等组成的毛公鼎保管委员会,但上海市教育局功亏一篑,行动比徐伯璞迟了一步。63 如果上海市教育局抢先一步的话,毛公鼎现在也许就不是在台北故宫博物院,而是留在上海或北京了。另外,此前还曾有两次留在陈介祺故乡山东的机会。1947 年,中央博物院曾约请王献唐去看毛公鼎,事后他写了《从毛公鼎说到张宗昌韩复榘》,文中记载张宗昌和韩复榘在山东主政时,山东省图书馆曾先后两次组织毛公鼎“还乡”运动,但因这两人只知中饱私囊,购鼎还乡的努力都以失败告终。 64

六、结语

毛公鼎自出土以来,历代藏家均视为重宝。在1946年捐献歸公之前,藏家为安全起见,大都秘藏不宣。通过对新出文献资料的系统梳理和研究,我们终于拂去历史迷雾,弄清了毛公鼎递藏的重要时间节点和关键递藏过程。

毛公鼎出土以来170 多年的流传历程,与中国近现代波澜壮阔的历史息息相关。毛公鼎的收藏史堪称中国近现代史的一个缩影,从中可以看到收藏它的主人的命运,看到我们国家的命运,也可以看到陈介祺、叶恭绰、叶公超等收藏家和文化界、学术界对民族文化坚守与传承的不懈努力。相信在实现中华民族伟大复兴梦想的征程上,曾见证周代宣王中兴和三千年波澜壮阔文明发展史的毛公鼎,一定会在不远的将来重返祖国大陆,再次见证中华民族的盛世辉煌。

1 (清)赵尔巽等:《清史稿》卷三六五,中华书局,1977 年,第11439 页。

2 (清)鲍康:《观古阁丛稿》(附《续丛稿》),清同治十二年刻本,第31 页。

3 (清)吴云:《两罍轩尺牍》卷十,清光绪十年刻本,第777 页。

4 《续修陕西省通志稿》卷一百三十五《金石》,《中国地方志集成· 省志辑· 陕西》第七册,凤凰出版社,2011

年。贺越明:《毛公鼎,国之重器的辗转路》,《同舟共进》2016 年第12 期,第67 ~ 68 页。

5 陆明君《簠斋研究》(荣宝斋出版社,2005 年,第48 页)、游国庆主编《二十件非看不可的故宫金文》(台北故宫博物院,2012 年,第54 页)、陆明君《陈介祺年谱》(西泠印社出版社,2015 年,第51 页)均持此说。

6 陈育丞:《簠斋轶事》,《文物》1964 年第4 期。

7 刘阶平:《阶平文存》,文史哲出版社,1980 年,第49 页。

8 参见张光裕《伪作先秦彝器铭文疏要》,香港书局,1974年,第389 页。

9 同注4。

10 参见《潍县志稿》卷三十所载《陈介祺毛公鼎释文》照片、刘阶平《陈簠斋先生与毛公鼎》所载《毛公鼎释文》立轴照片、陈育丞《簠斋轶事》所载《陈簠斋早年手题毛公鼎释文》照片。前二文所载应为同一件藏品。陈育丞文所载应为上述藏品之局部。

11 (清)鲍康:《跋毛公鼎摹拓本》,《观古阁丛稿》。

12 (清)张之洞:《广雅堂论金石札》卷三,1933 年南皮张氏刻本。

13 同注6。

14 转引自陈继揆《毛公鼎旧事》(下),《文物天地》1992 年第1 期。

15 同注14。

16 (清)陈介祺:《秦前文字之语》,齐鲁书社,1991 年,第275 页。

17 (清)潘祖荫:《潘祖荫致吴愙斋书札》,国家图书馆藏稿本。

18 陈氏家藏手稿。转引自陆明君《簠斋研究》,第13 页。

19 参见陈育丞《簠斋轶事》所载《陈簠斋早年手题毛公鼎释文》照片。

20 王国维:《毛公鼎铭考释》,刘庆柱等编:《金文文献集成》第24 卷,线装书局,2005 年,第497 页。

21 参见陈育丞《簠斋轶事》所载《陈簠斋早年手题毛公鼎释文》照片。

22 (清)吴大澂:《愙斋集古录》第四册,商务印书馆,1918年石印本,第10 页。

23 郭沫若:《毛公鼎之年代》,《金文丛考》,人民出版社,1954 年,第256 页。

24 容庚、张维持:《殷周青铜器通论》,中华书局,2012 年,第92 页。

25 参见《历代碑帖法书选》编辑组:《毛公鼎铭文· 说明》,文物出版社,2005 年。

26 同注12。

27 董作宾:《毛公鼎考年》,《金文文献集成》第29 卷,第59 页。

28 关于毛公鼎铭文字数的讨论,详见游国庆《毛公鼎的字数问题――兼述铭文内容并语译》,《故宫文物月刊》第309期,2008 年。

29 吴镇烽编著《商周青铜器铭文暨图像集成》(上海古籍出版社,2012 年)收商周有铭青铜器16704 件。

30 同注12。

31 同注11。

32 (清)鲍康:《再题毛公鼎拓册》,《观古阁丛稿》。

33 (清)陈介祺:《簠斋尺牍》,上海商务印书馆,1919 年。

34 卫聚贤:《中国考古学史》,商务印书馆,1937 年,第120 页。

35 参见刘斌、张婷《卫聚贤与中国考古学》,《南方文物》2009 年第1 期。

36 张世贤:《从毛公鼎的真伪鉴别展望中国古器物学的研究(上)》,《文物保护与考古科学》1994 年12 月第6 卷第2 期;《从毛公鼎的真伪鉴别展望中国古器物学的研究( 下)》,《文物保护与考古科学》1995 年5 月第7 卷第1 期。

37 ①陈继揆:《毛公鼎旧事(下)》。②王汉辅1912 年在毛公鼎拓本跋曰:“浭阳忠敏公……庚戌年(1910)竞得之陈氏。”本钧跋曰:“毛公鼎……庚戌归端忠敏。”(《纪念北京大学建校一百周年北大图书馆藏古代书法作品专辑毛公鼎拓片》,《书法丛刊》1998 年第1 期)

38 陈继揆:《毛公鼎旧事(下)》。关于毛公鼎售出时间和价格,陈秉忱致陈继揆的信札与陈继揆《毛公鼎旧事》所载略有不同。陈秉忱的信札记载:“毛公鼎卖给端方午桥的时代,是在一九一0之际(不会再晚)……以万两或二万两代价买去。”

39 同注14。

40 李士衡编著:《大收藏家》,万卷出版公司,2007 年,第37 页。

41 王栻主编:《严复集》,中华书局,1986 年,第736 页。

42 (清)赵尔巽:《清史稿》卷四六九,中華书局,1977 年,第12787 ~ 12788 页。

43 刘成禺著,姜弘点校:《世载堂杂忆》,山西古籍出版社,1995 年,第66 页。

44 同43。

45 费行简:《近代名人小传》,《近代中国史料丛刊正编》第78 册,文海出版社,1967 年,第207 页。

46 参见北大图书馆藏毛公鼎拓本王汉辅题跋,《纪念北京大学建校一百周年北大图书馆藏古代书法作品专辑毛公鼎拓片》。

47 参见西泠印社绍兴二〇一五年首届艺术品拍卖会孙桂澄旧藏毛公鼎拓本姚华题跋。

48 陈重远:《毛公鼎流传民间九十五年》,《金石谈旧》,北京出版社,2015 年,第16 页。

49 宋松:《烟台市博物馆藏毛公鼎拓本略考》,《中国文物报》2022 年7 月5 日6 版。

50 张光远:《西周重器毛公鼎――驳论澳洲巴纳博士诬伪之说》,《故宫季刊》1972 年第7 卷第2 期。

51 张光裕:《伪作先秦彝器铭文疏要》,香港书局,1974 年,第384 页。

52 同注50。

53 参见杨雨瑶《叶恭绰先生艺文年谱( 下)》,《艺术工作》2019 年第2 期,第65 页。

54 同注50。

55 叶子刚:《毛公鼎几经沧桑话统一》,《紫禁城》1986 年第2 期。

56 游国庆主编:《千古金言话钟鼎》,第28 页。

57 郭林:《毛公鼎的悲哀》,《龙门杂志》,第二期,第15页;《浙江省立图书馆新到图书简目》,《图书展望》复刊第1 期,34 页。另据叶子刚《毛公鼎几经沧桑话统一》记载,叶恭绰将收藏多年的二百多件宣德鼎彝等文物卖给富商陈咏仁,筹得巨款,把毛公鼎从银行赎出。但这时毛公鼎又被国民党军统局局长戴笠盯上了,叶恭绰考虑到自己年迈体弱,无法与其抗争,便约定毛公鼎不可出国,直到戴笠应允,才转让戴笠。徐伯璞《毛公鼎得失记》则记载,是一位刘姓老人为保不义之财献鼎于戴笠。

58 刘阶平:《陈簠斋先生与毛公鼎》,《书目季刊》1973 年第7 卷第3 期。

59 参见东方大观2016 春季拍卖会旧拓毛公鼎并铭文张叔平题跋。

60 刘庆功:《有关毛公鼎的一份档案》,《紫禁城》2008 年第9 期。

61 同注50。

62 徐伯璞:《毛公鼎得失记》,《钟山风雨》2001 年第6 期。徐伯璞在此文中记载,在王世杰撰文的刻石拓片中,中央博物院领归毛公鼎的日期是“三十五年八月一日”,即1946 年8 月1 日。刘庆功《有关毛公鼎的一份档案》所载1946 年6 月上海市教育局局长顾毓琇、副局长李熙谋签具上报市政府的《上海市教育局关于接受毛公鼎情形报告》,与徐伯璞此文所记毛公鼎收归公藏过程略有出入。

63 同注60。

64 王献唐:《从毛公鼎说到张宗昌韩复榘》,《山东图书馆学刊》2009 年第3 期。

(责任编辑:田红玉)

——叶恭绰的书画·交游·鉴藏

——叶恭绰的书画·交游·鉴藏