中国古代“半臂”服装款式溯源

韩楚彤 贺阳

摘要: 中国古代“半臂”这种服装款式第一次在古文献中被提及的事件是发生在新莽时期,其所记载的事件中将士们所穿着的叫做“绣镼”的服装即是“半臂”。在当时这种款式被视为“服妖”,究其原因是其款式源自外来文化。胡服中的“贯头衫”是中国古代“半臂”服装款式的雏形,在中原汉地周边国家与民族服饰文化中处在主流的地位。“贯头衫”款式因战争中强迫式的文化灌输及国家间政治上的往来等原因得以传播。再加之汉代发达的交通、便利的出行工具,致使该款式流入中原并在中原地区得以发展,最终形成“半臂”款式。

关键词: 半臂;服妖;胡服;贯头衫;汉代;溯源

中图分类号: TS941.19;K892.23

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2023)03-0132-08

引用页码:

031302

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.03.017(篇序)

东汉末年刘熙的《释名》卷五中有词条:“半袖,其袂半,襦而施袖也。”作者刘熙是通过该款式的袖长来对其作定义的,这是古文献资料中首次对此类型服装进行定义的记载,但此词条叫做“半袖”。“半臂”与“半袖”是否是同一种服装呢?清代著名的经学家、训诂学家郝懿行撰写的《证俗文》卷二中有对“半袖”进行解释:“半袖即半臂,是则汉魏以来已有此制矣。”但《事物异名录》卷十六《服饰部》中“半袖”与“半臂”是分开的两个词条,对“半臂”的描述是:“半臂,手臂之间,如今褡护相似。”对“半袖”的描述是:“半袖,短袂衣也。”推敲两词条的描述可知,“半臂”在“半袖”的范围之内,“半袖”所指的服装袖子长短范围更大,只要不是长袖或无袖,皆可在“半袖”的范畴之内,而“半臂”则指袖长在手臂中间的服装。据此可知,“半袖”与“半臂”是同一类型的服装,可通用。只是“半臂”这种称谓在隋唐之后更为流行。该服装款式最大的特点是其袖子较短,大多袖长仅到肘部,其次衣长也较短,这些特点均与中国古代中原汉地正统服装“宽衣博袖”的特点相悖。因此,笔者对“半臂”这种款式的由来进行猜想:该款式是否来源于外来文明?

1 被称为“服妖”的“绣镼”

中国最早有关于穿着“半臂”服装款式的事件记载是在新莽时期,《后汉书·光武帝纪》中有:“时三辅吏士,东迎更始,见诸将过,皆冠帻,而服妇人衣诸于绣镼,莫不笑之或有畏而走者。”扬雄《方言》曰:“襜褕,其短者,自关而西谓之裗。郭璞注云:俗名掖。”《方言疏证》曰:“据此则是诸于上加绣,今之半臂也。”由此可知,早在新莽时期,“半臂”这种款式就已经在中国服饰品类中出现,当时被称作“绣镼”(“镼”古同“”)。但从“莫不笑之或有畏而走者”,以及《续汉志》曰:“知者见之,以为服之不中,身之灾也,乃奔入边郡避之。是服妖也。其后更始遂为赤眉所杀。”可知,“绣镼”在当时是被视为不合礼制的,并且穿着此种服装是会带来灾祸的,被贴上了“服妖”的標签,穿着此服装预示着后来的赤眉之乱。从上述古文献中的记载引出问题:“服妖”是什么?何种情况被视为“服妖”?

根据《汉书·五行志》中对于“服妖”的记载,可以总结出被视为“服妖”的四种情况[1]:

1) 《汉书》卷二十七中之上《五行志》第七中之上中有:“貌之不恭,是谓不肃。厥咎狂,厥罚恒雨,厥极恶。时则有服妖。时则有龟孽,时则有难。时则有下体生上之,时则有青省青祥。”“风俗狂慢,变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖。”从这两段对于“服妖”的解释中可知:面貌不恭敬、违背风俗、不合礼仪制度的奇怪穿着方式都被视为“服妖”,并且“服妖”是灾难即将来临的征兆。因此,“奇装异服,穿着反常”是被视为“服妖”的第一种情况。

2) 将穿着与命运联系在一起的思想并不是从汉代开始,早在先秦时便有,但“服妖”一词被正式提出来是在西汉,事件是“汉废帝刘贺好作非常之冠”。《汉书》卷二十七中之上《五行志》第七中之上中记载:“昭帝时,昌邑王贺遣中大夫之长安,多治仄注冠,以赐大臣,又以冠奴。刘向以为近服妖也。时王贺狂悖,闻天子不豫,弋猎驰骋如故,与驺奴、宰人游居娱戏,骄嫚不敬。冠者尊服,奴者贱人,贺无故好作非常之冠,暴

尊象也。以冠奴者,当自至尊坠至贱也。”在此段记载中昌邑王刘贺将仄注冠赏赐给大臣,甚至赐予奴仆佩戴。《礼记疏》卷十三中曰:“六礼谓冠一,昏二,丧三,祭四,乡五,相见六。”“冠”为六礼之首,古人将“冠”作为礼制中的重中之重[2]。因此,刘贺这种将尊服赐给卑贱之人的做法在尊卑分明的礼法制度下是极为荒谬的,是“不恭”行为,因此被视为“服妖”,而刘贺的这些反常做法被视为其之后被废除的征兆[3]。反之统治者或者地位较高的人穿着不符合身份的服装亦是失德之举。这种有悖于尊卑上下的穿戴是被视为“服妖”的,是《汉书·五行志》中被视为“服妖”的第二种情况。

3) 第三种情况是服装的穿着比例反常,有悖于中原正统思想理念下的世界观。同书有记载:“献帝建安中,男子之衣,好为长躬而下甚短,女子好为长裙而上甚短。时益州从事莫嗣以为服妖,是阳无下而阴无上也,天下未欲平也。后还,遂大乱。”从此段记载中可知,男子服装上身长下身短、女子上身短下身长的穿着搭配方式,有悖于中原汉文化中的阴阳五行学说。阴阳五行学说是中国古代辩证唯物主义哲学思想,在该学说中世间万物均是阴与阳的辩证统一体,世间万物讲求阴阳平衡。阴与阳是相辅相承,可以互相转化的[4]。这种思想理念影响着中国古代社会的造物观,并体现在人们生活中的方方面面。服装也不例外,《周易集解》引《九家易》曰:“黄帝以上,羽皮革木,以御寒暑。至乎黄帝,始制衣裳,垂示天下。衣取象乾,居上覆物。裳取象坤,在下含物也。”“乾、坤”有多重含义,《周易》卷九中对两者的解读为:“乾为天、为圆、为君、为父……坤为地、为母、为布……”从“黄帝垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤”开始,中国古代服饰制度成体系发展,但无论制度如何完善与创新,均未脱离阴阳五行学说的框架。在中国服饰制度中处处体现着“阴阳平衡”之理念,“上衣下裳、以象天地”及后来的“深衣”制均表达着中原汉人对于人与宇宙自然关系的解读[5]。

4) 第四种被视为“服妖”的情况则是穿着胡服。同书记载:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。此服妖也。其后董卓多拥胡兵,填塞街衢,虏掠宫掖,发掘园陵。”因此,穿着胡服也是被视作反常之举,有悖中原风俗,被视为“服妖”。

根据上述《汉书·五行志》中被视为“服妖”的四种情况,本文对《后汉书·光武帝纪》中记载的“绣镼”,也就是“半臂”为何被定性为“服妖”的原因加以分析与推理:

首先,原文提到的“服妇人衣”,也就是将士们穿着“绣镼”被视为“服妖”是由于将士们“男着女装”,穿着反常,因而被定性为“服妖”,这是“绣镼”被视为“服妖”的第一个假设原因,即“‘绣镼为女装”。此处引出问题:“绣镼”也就是“半臂”在汉代是否是女子专有服装?根据图像资料来看,“半臂”并非女子专有服装,只是女子的“半臂”较男子“半臂”在

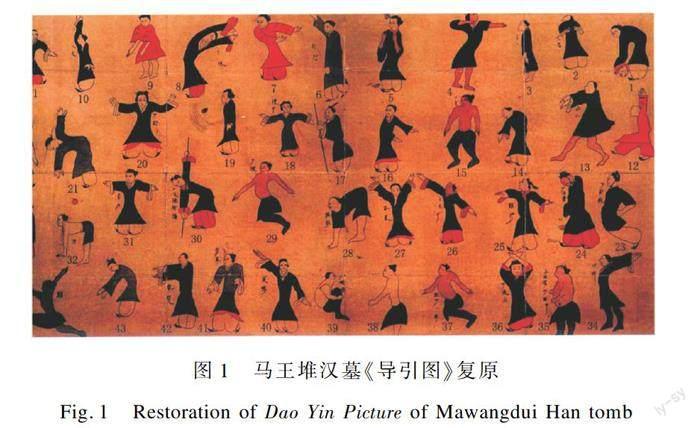

袖子的装饰细节上更多。在马王堆汉墓《导引图》(图1)中可见,两男子穿着“半臂”款式的服装[6]。其中,4号男子穿着一件交领,领施缘边,袖长及肘,衣长至膝盖附近的“半臂”作射箭状;9号男子穿一赤色贯头式“半臂”,可看出是男子穿着此类型服装,可见这种服装款式在汉代并不只是“妇人之衣”。因此,“绣镼”在汉代并不是女子专属之服,可以判定将士们穿着“绣镼”被视为“服妖”并不只是因为“男着女装”这一单一原因,故“绣镼”被视为“服妖”的第一个假设原因“‘绣镼为女装”被排除。从《导引图》还可得到的一个信息是:西汉时期的考古资料很少能看到“半臂”款式的身影,而到西汉末期及东汉早期,“半臂”这种款式开始出现在人们的视野中并逐渐增多。且从上文所述的古文献资料记载来看,“半臂”开始有被记录的事件也是发生在新莽时期。而马王堆汉墓是西汉初期长沙国丞相轪侯利苍的家族墓地,据此可以将“半臂”款式出现的时间再次往前推移,也就是在公元前168年漢文帝时期,中原地区便有了“半臂”这种款式。

其次,从留存下来的穿着“半臂”的汉代陶俑可知,这些陶俑的身份都是家中奴仆,身份低微。可见“半臂”款式在社会地位较低的人群生活中较多出现。因此,古文献中所述更始帝时,将士们穿着“半臂”与自身的社会地位不符。基于该行为有悖于礼仪制度,有悖于尊卑上下,从而判定将士们穿着“绣镼”被视为“服妖”的原因是将士们的穿着违背了尊卑上下的礼仪制度,此为该款式被视为“服妖”的第二个假设原因。但这种分析并不严谨,因为虽然出土的文物中穿着“半臂”的陶俑为奴仆,但这并不能判定“半臂”为此阶层人的专有款式。因此,“绣镼”被视为“服妖”的第二个假设原因也被排除在外。

再次,“绣镼”被视为“服妖”的第三个假设原因是该款式设计及搭配不符合中原本土的正统思想观念。从留存下来的“半臂”款式样貌的图像资料观察可知,无论是男子所穿“半臂”还是女子所穿“半臂”,其穿在身上的搭配方式均与上述引古文献中汉献帝时男女的穿着喜好相吻合。而“半臂”这种款式,男女上身之后所呈现出的视觉比例有悖于“阴阳五行学说”:男子为阳,而男子“半臂”长度大多到大腿附近,导致古文献中所说的“阳无下”;女子为阴,但女子的“半臂”款式穿

着方式从视觉上看则是上短下长,因此为“阴无上”。“阴阳”与“上下”不匹配造成天地失衡,从而天下大乱。由此得知,“半臂”款式有悖于中原本土的“阴阳五行思想”,从而该款式必不能被正统礼制所接纳,因此被视为“服妖”。而这种有悖于中原本土思想理念的款式设计也间接说明“半臂”并不是中原汉文化下的产物,再加上前文所述被视为“服妖”的第四种情况为“穿着胡服”,从而推测“半臂”源自胡服。

2 “半臂”源自胡服

《资治通鉴·魏纪五》中有记载:“帝尝著帽,被缥绫半袖。”可见时间发展到三国时期,“半臂”已经出现在帝王服饰中。记载中魏明帝曾尝试穿着“半袖”见大臣杨阜,但遭到了杨阜的质疑,其问曰:“此于礼何法服也?”魏明帝默然不答。从此不穿礼法规定的服装不见杨阜。这段记载证明在当时,“半袖”服装依然是不合礼制的服装,但帝王尝试接纳这种款式,足以见“半袖”这种款式的服装在当时社会已经十分常见,并很流行。《说文解字》卷十四曰:“帽,小儿蛮夷头衣。”也就是魏明帝所戴的帽子是来自蛮夷的头衣。那么魏明帝将“帽”与“半袖”进行搭配穿着很可能是借鉴了当时外来民族的穿着方式。从而也可以证明前文中的猜想,即“更始帝时期,将士穿着‘绣的现象被视为‘服妖主要是因该款式源自胡服”是有据可循的。

与上述例子相似的还有唐代诗歌《谢秀才有妾缟练,改从于人,秀才引留之不得,后生感忆。座人制诗嘲谢。贺复继四首》中有:“邀人裁半袖,端坐据胡床。”诗中将“半袖”与“胡床”搭配,令人不禁猜想当时胡人“据胡床”时,总是穿着“半袖”。《说文解字》卷四曰:“踞,蹲也。”段玉裁在《说文解字注》第八篇上中对“蹲”又做了详细的描述:“若蹲,则足底著地,而下其臀、耸其膝曰蹲。”也就是“据”是类似于如今倚坐的坐姿方式[7]。在此需要注释的是:在查阅古文献资料时发现“踞”有时被写作“据”。例如,《晋书·戴若思》中有:“少好游侠,不拘操行……若思登岸据胡床,指麾同旅,皆得其宜。”而同书《桓宣》中则是:“徽之便令人谓伊曰:闻君善吹笛……便下车踞胡床,为作三调。”此处“踞”与“据”相通的情况在古文献中屡见不鲜。因此,“踞”等同于“据”[8]。“倚坐”这个动作并非中原人符合礼教的坐姿习惯,在中国古代符合礼教的坐姿为“跪”。另外,在古文献资料中“据”通常与“胡床”相搭配出现,而“胡床”从名称中便可知其为舶来品,非中原汉族的生活用品。因此,也可以判定与之相配套的“据”这种坐姿是外来民族的生活习惯。从而引出疑问:“据”这种姿势习惯是来源于汉以外的哪个种族呢?

对于“据”这种坐姿习惯的民族来源,《南齐书·魏虏》中有:“虏主及后妃常行,乘银镂羊车,不施帷幔,皆偏坐,垂脚辕中,在殿上亦跂据。”从此处记载可知,魏人的坐姿为“据”,而

魏人属北方游牧民族鲜卑。《后汉书·乌桓鲜卑列传》中也有“父子男女相对踞蹲”,此句描述的是乌桓人的习惯。另外《魏书》卷一百一列传第八十九中有关于吐谷浑首领夸吕的一段描述:“夸吕椎髻眊珠,以皂为帽,坐金师子床。”由于吐谷浑与鲜卑属同种,其生活习性应该也相似,那么此描述中的“坐”应为“据”。除北方民族之外,“据”也是西域民族的习惯。《北史·西域》中有类似吐谷浑“坐金师子床”的记载,为“王坐金羊床”。从以上推断,“胡床”“据”均来自外来文明,北方民族,西域民族均有此习惯。因此,唐代诗歌《谢秀才有妾缟练,改从于人,秀才引留之不得,后生感忆。座人制诗嘲谢。贺复继四首》中的“半袖”应该是与“据”和“胡床”配套使用,因而为胡服。

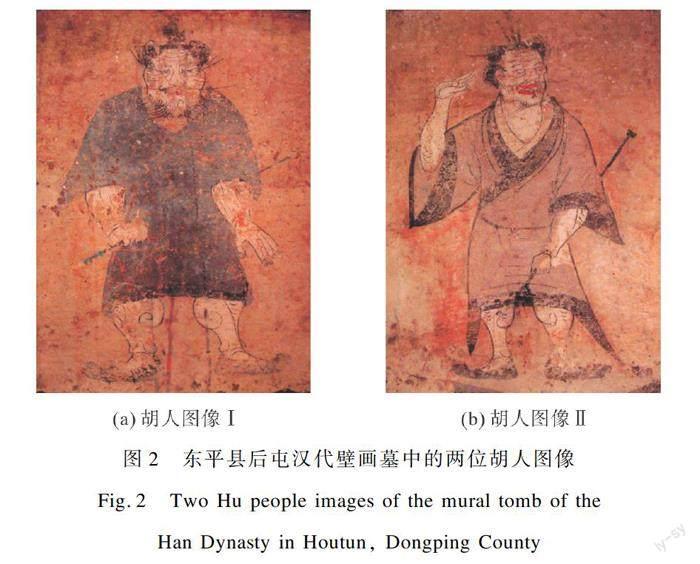

除了文献资料之外,在整理图像资料时发现山东省东平县后屯汉代壁画墓M1号墓有胡人穿“半臂”的直接证据[9]。M1号墓是新莽时期的墓葬,墓葬年代与前文所引“将士穿着绣”所处年代相一致。两图像所在位置是在M1号墓墓门南门楣上(图2),图像中两人各穿着一件黑色贯头式“半臂”和赭色交领、右衽,领口、袖口及衣摆均绣有宽边的“半臂”。两者“半臂”的袖长均至肘弯处,衣长仅过膝盖。观察图像中两人的体貌特征:两人胡须浓密,圆脸高鼻,肌肉横凸,健壮魁梧,发际线很高,似乎是将前额头发剃除,只留两鬓和脑后的头发,束发于头顶。从体貌特征判断两者并非中原汉人。另外,两人均手持长杆,面部表情狰狞。从两者的体格、动态及手持物品可以判断其为武士,而墓葬壁画中其他人物形象均为典型的中原汉人的“宽衣博袖”的穿着方式。从两图像中可以判断出,“半臂”为胡服,在汉代时已经流入中原地区。

3 胡服“贯头衫”为“半臂”的雏形

汉代的“半臂”除了从壁画中略见端倪,另可从陶俑中观察其样式。如重庆化龙桥东汉陶俑(图3,中国国家博物馆官网),现藏于中国国家博物馆。此陶俑为汉代豪强家庭的女奴形象,两座陶俑穿着衣长及肘,交领、右衽“半臂”。另外有东汉陶持镜俑(图4,四川省博物院官网),出土于成都市郫县宋家林东汉砖墓,现藏于四川博物院。该陶俑为女性,其“半臂”袖口能清晰地观察到装饰有褶边。

日本正仓院也藏有多件唐制“半臂”,观察这些藏品可让人们看到中国古代“半臂”最真实的样貌(图5,日本正仓院官网)。虽然正仓院藏品大多为唐制,但将其与汉代的陶俑及壁画人物所穿着的“半臂”进行对比观察可知,两者是一脉相承的。另外,笔者在古籍文献中探寻中原地区出现的外来民族及其服饰特征时,发现一种服装款式与“半臂”款式十分相似,即“贯头衫”,又作“贯头衣”。正仓院便藏有一件“贯头布衫”(图6,日本正仓院官网)。“贯头衫”是一种非常古老、原始的服装款式,因其款式样貌是服装最基础的样式,仅仅遮盖躯干,因此早在新石器时代,世界各地均有类似于“贯头衫”款式的踪迹[10]。正仓院的这件藏品可以让世人最直观地一睹古代“贯头衫”的款式样貌。根据日本正仓院官网对该藏品的介绍,该藏品名为“贯头布衫”,衣长71 cm,衣宽70 cm,用细布制成。

随着人类精神文明与物质文明的不断发展与进步,服装样式的变化随着各地区各种族意识形态与社会制度的变化而不断丰富。服装发展成不仅具有遮盖身体、保暖御寒这种简单的服用功能,还成为国家上层结构对下层民众精神层面管控与约束的工具,从而出现了服饰制度。就中国而言,在周朝时,周天子重礼,提出以礼乐治天下,因此制定了一系列服饰礼仪制度[11]。因”礼”的约束,这种简单野蛮的“贯头衫”则不能成为汉族人正统的、符合礼数的、可以出现在正式场合的穿着方式。因此,在汉代以前的礼仪制度记载、相关古文献及留存下来的图像资料中,看不到“贯头衫”的踪迹。而“贯头衫”在外族人的生活中经常出现:早在三国时期,日本妇女穿着的便是“贯头衫”,《三国志·魏书》《倭》中记载:“今倭水人好沈没捕鱼蛤……其风俗不淫,男子皆露紒,以木绵招头。其衣横幅,但结束相连,略无缝。妇人被发屈紒,作衣如单被,穿其中央,贯头衣之。”《后汉书疏证》卷十二《南蛮西南夷传》中有:“黄支国,以布贯头而着之。”黄支国是今印度境内或今印度尼西亚苏门答腊岛西北部亚齐附近的古国,其服装也是以“贯头衫”为衣。《魏书》卷一百二列传第九十《西域·波斯》中有:“丈夫剪发,戴白皮帽,贯头衫,两厢近下开之,亦有巾帔缘以织成。”从此段可知,波斯国男子戴白皮帽,穿“贯头衫”。《西域番国志》中有:“哈烈……国主衣窄袖衣及贯头衫,戴小罩剌帽,以白布缠头,弁发俊髢。”哈列,即地处今阿富汗城市赫拉特。在记载中值得注意的是“国主衣窄袖衣及贯头衫”,也就是该国家是将“窄袖衣”与“贯头衫”搭配穿着。从服装的款式尺寸围度上分析,“窄袖衣”因其袖子仅能容纳胳膊的厚度,因此内里无法再穿衣服。再加上该古文献中描述哈列国国主的服装穿着,只能是观察者根据其穿着时的外貌进行直观描述。因此,“窄袖衣”与“贯头衫”的配套穿着方式为“窄袖衣”在内,“贯头衫”在外,因“贯头衫”袖长较短,从而露出里面的“窄袖衣”。此段文字是古籍文献中可查到的描述外国人穿着“贯头衫”的搭配方式最直观的一处记载。这种搭配方式正与中国考古发现的“半臂”的穿着搭配方式相似。除此之外,也有图像加以佐证:哈列国地处今阿富汗,是伊斯兰教统治的区域。从10世纪波斯历史学家Muhammad Balami的研究手稿《Tarikhnama》二卷中的一幅图像(图7,维基百科)可以看到,伊斯兰教宗教与世俗的最高统治者哈里发的穿着方式是将一件对襟式“贯头衫”穿著在外,内再套一件长袖衣。可见这种“贯头衫”服装在外族的服装文化中不仅处在主流地位,甚至是统治者的服装。另外在新疆克孜尔石窟壁画中,多处天人的穿着均为“贯头衫”(图8),也可说明该款式在外来文化中处在重要地位[12]。

除上述国家之外,一些围绕中原的周边小国及一些少数民族部落也有穿着“贯头衫”的记载。《后汉书疏证》卷十一《东夷传》有:“且末国为衫。则开头而缝前,大抵蛮夷俗衣,皆无襟,如竹筒耳。”且末国地处西域,今新疆且末县东南。早在《汉书·西域传》中便有对且末国的介绍。《南齐书·东南夷》中有:“扶南人……大家男子截锦为横幅,女为贯头,贫者以布自蔽,锻金环鏆银食器。”扶南国在今柬埔寨境内,是古代中南半岛的一个古老国家。从此段描述中可知,该国家也是女子穿“贯头衫”。今柬埔寨境内的另外一个古国真腊国也是如此,《广东通志》有:“真腊国在占城西南一曰吉茂,其先属扶南郎古狼荒裸国,至叶柳女主也。近南有徼国人,名混溃,来伐叶柳,降之以为妻,恶其裸,教著贯头,国内效之,男子著横幅。”女子穿“贯头衫”的还有地处中国西南地区的黑僰濮部落,《通典》卷一百八十七《黑僰濮》记载:“黑僰濮,在永昌西南,山居耐勤苦。其衣服,妇人以一幅布为裙,或以贯头;丈夫以榖皮为衣。”《琼州府志》卷之八《原黎》中有:“居民入其地以熟黎为援……服布如卑被,穿中央为贯头,吉贝为衣两幅,前后为裙,阔不过尺,掩不至膝。”此记载可知,黎族自古就穿“贯头衫”,并一直沿用至今。除了黎族穿“贯头衫”之外还有苗族,《明朝纪事本末补编》卷四《西南群蛮》中有:“河西南为九股黑苗……陟岩穴躐荆棘,捷如麖麈,衣或无衿,绘窍以贯头,或别作两袂……”仡佬族同样也穿“贯头衫”,《后汉书疏证》卷十二《南蛮西南夷传》中有:“仡佬男女皆以幅布围腰,间傍无襞襀,谓之桶裙。按此即贯头衣也。”《后汉书》卷八十六《南蛮西南夷列传》中有:“先是,西部都尉广汉郑纯,为政清洁,化行夷貊,君长感慕,皆献土珍,颂德美。天子嘉之,即以为永昌太守。纯与哀牢夷人约,邑豪岁输布贯头衣二领,盐一斛,以为常赋,夷俗安之。”哀牢国是有史以来的第一个傣族政权。郑纯为东汉西部都尉时,为政期间要求哀牢夷人每年上供“贯头衣”。可见东汉时期,“贯头衣”在哀牢国是珍贵的物品。此处也可再次证明,“贯头衫”在东汉时期的外来民族文化中便处在主流地位[13]。从上述古籍文献记载可知,“贯头衫”大量存在于其他种族文化中并不断发展,是很多民族服装中的典型代表并处在该民族服饰文化中较高的地位。在很多民族服饰文化中,该款式甚至一直流传至今。

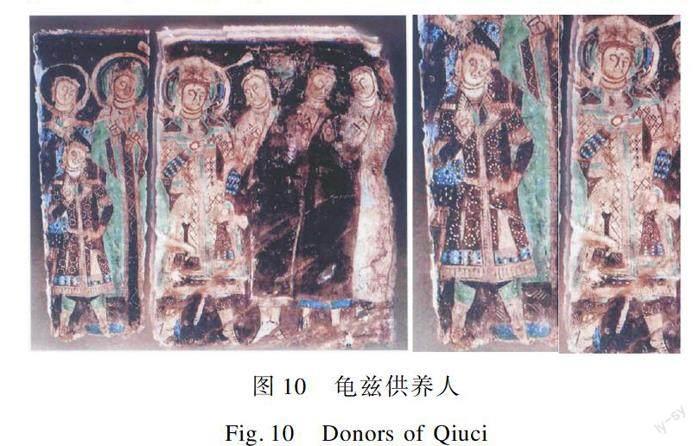

由于“贯头衫”是古老原始的服装款式,再鉴于日本正仓院藏“贯头布衫”与“布半臂”从款式上极高的相似程度,从而推测:“半臂”款式是“贯头衫”的进一步发展,外来“贯头衫”是中国“半臂”款式的雏形。对于此推测,古代遗存下来的图像资料可以对其进行佐证:在虞弘墓中发现入华粟特人在狩猎时穿着的服装(图9)便是此种类型,不仅款式为贯头、半袖,在其袖口还装饰有单层或双层褶边[14]。这与汉代出现的“绣镼”在袖口的褶边装饰相同。虽然在古籍文献资料中并未找到有关于外来文明中“贯头衫”袖型种类的细致描述,但从前文引《三国志·魏书》中对“贯头衫”的描述为“穿其中央,贯头衣之”及《后汉书疏证》中对于“贯头衫”的描述为“大抵蛮夷俗衣,皆无襟,如竹筒耳”可知,原始款“贯头衫”为大多数蛮夷的俗衣,并且无襟,穿上身像竹筒一样,没有过多的装饰。因此,虞弘墓中出现的带有褶边装饰的“贯头衫”是原始基本款“贯头衫”在设计上的进一步发展。此处需一提的是,关于“贯头衫”有无襟的问题:原始款“贯头衫”为竹筒状,无襟。而时间发展到汉武帝时期,外来文化中的“贯头衫”在款式设计上有了进一步的丰富,出现了“衽”,相关的记载为《三国志·吴书》《薛综》中有:“汉武帝诛吕嘉……贯头左衽,长吏之设,虽有若无。”时间再度发展,“贯头衫”有了更丰富的设计变化:在新疆克孜尔石窟第17窟壁画中的龟兹供养人(图10),所穿着的半袖式服装不仅有襟,并且有翻领,袖口装饰有褶边[15]。壁画人物身穿的华丽服饰为龟兹国王一家的着装,从此图像可得到两个信息:一是该款式在龟兹文化中的重要地位,即作为统治者家族的着装。二是“贯头衫”在外来服饰文化中得以不断发展,在细节设计上不断地丰富,其发展在外来服饰文化中具有连贯性。根据以上推论判断:汉代出现的“绣镼”是在外来服饰“贯头衫”的基础上加以效仿的款式,上述古籍文献中记载的外族所穿着的“贯头衫”是中国“半臂”服装款式的雏形。

在汉代,中原汉地为何会接触到外来服饰文化中的“贯头衫”,并将其“拿来”融入中原人的生活之中呢?首先,与这些外来文明的接触必须通过发达的交通系统。至汉代,无论是桥梁、运河、车辆、船只还是渡口,其建造技术都有很大的进步。而这样发达的交通系统促进了中原地区与周边地区人口的迁徙流动[16]24-92。《汉书》卷二十四下《食货志》第四下中记载,司马相如开通了与西南地区的交通要道“开通西南夷,凿山通道千余里,以广巴蜀”。另有《汉书·赵充国传》中,赵充国在羌人居住地区“冰解漕下,缮乡亭,浚沟渠,治湟狭以西道桥七十所,令可至鲜水左右”。汉武帝时:“发巴蜀卒治道,自僰道指牂牱江。”除这些交通要道的开通以外,造车技术在汉代也有了显著的进步。《史记》卷三十《平准书》第八中记载,汉武帝时出现了“众庶街巷有马,阡陌之间成群,而乘字牝者傧而不得聚会”的场面。并且车辆不仅在统治者贵族中使用,在平民百姓生活中也得到了普及。造车技术及车辆的普及提高了人口的流动性,从而使各地区民俗文化的交流更加方便快捷[16]99-113。另外,汉代也出台了一些促进文化交融的“移民方案”[17],如《汉书·地理志》中记载汉武帝时“募民徙朔方十万口。又徙郡国豪杰及訾三百万以上于茂陵。”“分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡,徙民以实之。”在历代中外文化交流中,战争是促使文化融合的一个被动方式。汉政权在当时主要是对匈奴、大宛、南越及西南夷发动战争,如《后汉书》中记载:“永寿二年秋,檀石槐遂将三四千骑寇云中。延熹元年,鲜卑寇北边。冬,使匈奴中郎将张奂率南单于出塞击之……檀石槐不肯受,而寇抄滋甚。”这种常年征战与不断和亲使得征战双方的民俗文化在战争中被迫灌输到双方的民俗生活中,从而推动了文化的交融[18]。因此,无论是通过主动还是被动的传播途径,在汉代社会这样开放的环境与便捷的条件下,各国家民族的穿着方式必定流入中原。在民间人口之间的流动、通商、嫁娶等多重原因下,再加上“贯头衫”这种款式从功能角度出发较中原正统的“宽袍大袖”服装更加适合生产劳动,从而被中原汉族百姓逐渐接受,并结合汉族的审美意识形成了中原汉地的“半臂”服装。

4 結 论

首先“半臂”这种服装款式与中原汉地“宽衣博袖”的服饰风格相悖。其被最早记载于文献中的事件是发生在新莽时期。当时的“半臂”被称做“绣镼”,而这种款式是被视为“服妖”的,是会带来灾难的征兆。在汉代,有四种被视为“服妖”的情况,一是奇装异服,穿着反常;二是穿着方式违背了尊卑上下的等级秩序;三是着装搭配方式从视觉比例上违背了处在正统地位的阴阳学说;四是穿着外来文明的胡服。虽古文献中记载将士们“服妇人衣诸于绣镼”,但从考古资料中可知“半臂”在汉代是男女通用之服,因此“绣镼”被视为“服妖”并不是因为“女服”这一原因。由于“半臂”的上身比例效果有悖于阴阳五行学说,从而判断其并非中原本土文化下的产物,再加之通过分析魏明帝著帽穿“半臂”的搭配方式面见臣子,判断出“帽”与“半臂”的搭配是蛮夷的穿着习惯。另有唐代诗歌中将“半袖”与“据胡床”搭配出现,而“据”“胡床”均是胡人的生活习惯与日常用品,从而判定“半袖”与之搭配也是因其为胡服的原因。因此,可得出结论:“半臂”为胡服。

其次,通过观察正仓院藏品“贯头布衫”与“布半臂”,发现两者在款式样式上极为相似。通过查阅古文献资料得知,“贯头衫”在外来文化中占据着重要的位置。再加上由于汉代交通系统的发展、出行方式的改进及移民政策的出台等多方面因素的促进,外来文化通过国家间的政治交往及战争所引发的被动移民与文化灌输等多种方式不断渗透到中原汉地,并影响中原汉地的服饰发展。因“贯头衫”款式的特点较中原地区正统的“宽衣博袖”服装更便于活动与劳作,故很快被中原百姓所接纳,并结合中原汉地的审美意识,在领型、袖型上加以效仿与改造,从而发展出“半臂”的款式。

参考文献:

[1]刘露. “服妖”由来考: 汉代服饰统一下的服饰怪异[J]. 科教文汇(中旬刊), 2016(2): 168-169.

LIU Lu. Textual research on the origin of “Costume Demon”: On weird costume under the unification of costume in Han Dynasty[J]. The Science Education Article Collects, 2016(2): 168-169.

[2]周絢隆. 试论中国古代的冠礼[J]. 西北师大学报(社会科学版), 1993(4): 57-61.

ZHOU Xuanlong. A discussion on the Guan Li in ancient China[J]. Journal of Northwest Normal University (Social Sciences), 1993(4): 57-61.

[3]黄今言, 温乐平. 刘贺废贬的历史考察[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2016, 49(2): 10-19.

HUANG Jinyan, WEN Leping. A historical investigation of the dethroning and degrading of Liu He[J]. Journal of Jiangxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2016, 49(2): 10-19.

[4]邢玉瑞. 阴阳五行学说与原始思维[J]. 南京中医药大学学报(社会科学版), 2004(1): 1-3.

XING Yurui. Theory of Yin and Yang and Five Elements and archaic thinking[J]. Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine (Social Science Edition), 2004(1): 1-3.

[5]付丽娜, 谷联磊. 浅析传统汉服中的 “天人合一” 的造物文化精神[J]. 轻纺工业与技术, 2016, 45(1): 42-44.

FU Lina, GU Lianlei. A brief analysis of the creation culture spirit of “unity of nature and man” in traditional Hanfu[J]. Light and Textile Industry and Technology, 2016, 45(1): 42-44.

[6]王树金, 陈建明. 马王堆汉墓服饰研究[M]. 北京: 中华书局, 2018.

WANG Shujin, CHEN Jianming. Research on the Clothes of Mawangdui Han Dynasty Tomb[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2018.

[7]张妍. 中国古代服装形制与坐姿及坐具的关系研究[J]. 丝绸, 2016, 53(7): 74-80.

ZHANG Yan. Research on the relationship among the form of Chinese ancient costumes, sitting postures and seating devices[J].

Journal of Silk, 2016, 53(7): 74-80.

[8]藤田丰八, 王策, 程利. 胡床考: 附《胡床考》补遗[J]. 文物春秋, 2020(2): 58-70.

FUJITA T, WANG Ce, CHENG Li. The Study of Hu Bed: Attaching the supplement to The Study of Hu Bed[J]. Wen Wu Chun Qiu, 2020(2): 58-70.

[9]山东省文物考古研究所, 东平县文物管理所. 东平后屯汉代壁画墓[M]. 北京: 文物出版社, 2010.

Shandong Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, Dongping County Cultural Relics Administration. Han Dynasty Fresco Tomb in Houtun, Dongping[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2010.

[10]周菁葆. 日本正仓院所藏“贯头衣”研究[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2010, 9(2): 37-40.

ZHOU Jingbao. On Kanntouyi collected in Japans Shosoin[J]. Journal of Zhejiang Fashion Institute of Technology, 2010, 9(2): 37-40.

[11]杨道圣. 服饰的想象政治学: 评《服周之冕: 周礼六冕制度的兴衰变异》[J]. 艺术设计研究, 2014(1): 119-121.

YANG Daosheng. Book review on Fu Zhou Zhi Mian: Rise and fall of Zhou Li Liu Mian system[J]. Art & Design Research, 2014(1): 119-121.

[12]趙莉. 西域美术全集7·龟兹卷克孜尔石窟壁画[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2016.

ZHAO Li. Complete Works of Western Regions Art 7: The Volume Qiuci, Kizil Grottoes Fresco[M]. Tianjin: Tianjin Peoples Fine Arts Publishing House, 2016.

[13]苑利. 贯头衣: 日、韩民族上古服饰研究[J]. 民俗研究, 1996(4): 80-82.

YUAN Li. Guan Tou shirt: Study on the ancient costume of Japanese and Korean nationality[J]. Folklore Studies, 1996(4): 80-82.

[14]山西省考古研究所. 太原隋虞弘墓[M], 北京: 文物出版社, 2005.

Shanxi Institute of Archaeology. Tomb of Yu Hong in Sui Dynasty, Taiyuan[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2005.

[15]赵莉. 西域美术全集8·龟兹卷克孜尔石窟壁画[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2016.

ZHAO Li. Complete Works of Western Regions Art 8: The Volume Qiuci, Kizil Grottoes Fresco[M]. Tianjin: Tianjin Peoples Fine Arts Publishing House, 2016.

[16]王子今. 秦汉交通史稿[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

WANG Zijin. Traffic History of Qin and Han Dynasties[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2012.

[17]刘叔鹤. 汉代的编户、移民与人口统计[J]. 统计研究, 1984(3): 77-79.

LIU Shuhe. The enumeration, migration and demography of the Han Dynasty[J]. Statistical Research, 1984(3): 77-79.

[18]王泉伟. 构想天下秩序: 汉代中国的对外战略[J]. 外交评论(外交学院学报), 2016, 33(3): 100-132.

WANG Quanwei. Envisioning the world order: Chinas foreign strategy in the Han Dynasty[J]. Foreign Affairs Review, 2016, 33(3): 100-132.

The origin of Chinese ancient half-sleeved shirts

HAN Chutonga, HE Yangb

(a.Academy of Fine Arts; b.Ethnic Costume Museum, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract:

As for the clothing style of half-sleeved shirts in ancient China, the characteristic of “half sleeves” is contrary to that of “wide clothes and wide sleeves” in the traditional clothing of the Han Dynasty in Central China. It was in the Xinmang Period that the half-sleeved shirt in ancient China was first mentioned in ancient literature. The clothing worn by the soldiers in the events recorded in the literature was called Xiu Jie, a half-sleeved shirt. At that time, this style was regarded as Fu Yao. Therefore, the conjecture is put forward: this style is not the product of the Central China culture, but Hu clothing. Half-sleeved shirts appeared in the Central China costume culture in the Han Dynasty and became widely popular in the Tang Dynasty. Since then, it has always existed in the traditional Chinese costume culture. Therefore, the demonstration process and conclusion of this article on the conjecture that the half-sleeved shirt is “Hu clothing” are very valuable for the supplement and research of ancient Chinese costume history.

Two important conclusions are drawn by referring to ancient Chinese literature and relative image materials: (i) based on the clothing of the figures in Dao Yin Picture of the Han Dynasty Tomb of Mawangdui, the clothing of the Han Dynasty terracotta figurine and the figures of murals, the half-sleeved shirt is worn by both men and women. And then we consider the four kinds of situations regarded as Fu Yao in the Han Dynasty, and find the reason of Xiu Jie being regarded as Fu Yao is not only because of abnormal behavior of soldiers “dressing womens clothes” mentioned in the literature, but also because the proportion effect of half-sleeved clothing style is contrary to the theory of “Yin and Yang and the five elements”. Thus, this style is not the product of the Central China local culture. In addition, according to the literature records, the clothing and living habits that match half-sleeved shirts are all from foreign culture, so it is concluded that the half-sleeved shirt is Hu clothing. (ii) It is found that Guan Tou shirts and half-sleeved shirts collected by Shosoin are very similar in style and Guan Tou shirts are very important in foreign culture. Therefore, this style penetrated into the Central China culture through the developed transportation system and the open foreign policy of the Han Dynasty. In addition, convenient for activities, the style was quickly accepted by the Central China people and integrated into their lives, thus developing the half-sleeved shirt. Therefore, the conclusion is drawn: the Hu clothing Guan Tou shirts are the rudiment of half-sleeved shirts.

Throughout the academic studies on half-sleeved shirts, most of them stay in the style classification of half-sleeved shirts in the Tang Dynasty. The reason is that the wide popularity of this style occurred in the Tang Dynasty. Relevant scholars have not conducted in-depth research on the origin of this style, and only cited relative literature in their research, without drawing a unified and exact conclusion. So the research on the origin of this style is almost blank. Therefore, we try to fill this gap through the demonstration process and conclusion of this article, which not only supplements the research content of ancient Chinese costume history, but also proves the tolerance of ancient Chinese costume culture, whose development process is based on the Han culture of Central China to constantly absorb the advantages of foreign costume culture.

Key words:

half-sleeved shirt; Fu Yao; Hu clothing; Guan Tou shirt; the Han Dynasty; origin

收稿日期:

2022-07-14;

修回日期:

2023-01-30

基金項目:

国家社会科学基金艺术学重大项目(18ZD20);教育部服务国家特殊需求博士人才培养项目(NHFZ20190111)

作者简介:

韩楚彤(1989),女,博士研究生,研究方向为中国传统服饰设计创新。通信作者:贺阳,教授,博导,1916867097@qq.com。