基于视障者需求的博物馆展览设计策略探索

摘要:现代博物馆提供了多种针对视障参观者的体验和服务。然而,由于博物馆没有深入研究视障者的参观需求,现有的参观体验忽略了视障者需求中更丰富、更深刻的方面。因此,文章通过探索视障者的博物馆参观需求和评估他们的参观体验,提出改善视障者参观体验的展览设计策略,以增加其福祉。文章采用焦点小组访谈法和专家访谈法搜集资料,并依托扎根理论(Grounded Theory)分析两组访谈资料,以建立视障者博物馆参观需求模型。研究发现,视障参观者的参观需求可分为五类,包含感官体验、认知体验、参观自主性、情感体验和自我实现。其中,感官与认知需求已在现有的展览中得到广泛重视,而参观自主性、情感体验和自我实现等更高层次的需求尚未得到积极回应。在此基础上,文章提出了四项可行的展览设计策略:一是开发智能用户界面,实现全局自主导览;二是增加参与式展示项目,增强视障者的愉悦感;三是优化博物馆教育服务,增加视障者的成功体验;四是策划主题展览,形塑对视觉障碍的积极观念。这些设计策略不仅扩展了可接近性的内涵,还能为视障者和一般民众创造共同参与的空间,并增强文化包容性,从而使博物馆成为更加友善、包容的空间。

关键词:可接近性;视障者;参观需求;博物馆;展览设计

中图分类号:G265 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)13-000-05

基金项目:本论文为2020—2023年度江苏高校哲学社会科学研究项目“针对视觉障碍者的多感官展示设计研究”成果,项目编号:2020SJA0244;2021—2025年度江苏省创新能力建设专项资金项目成果,项目编号:BM2021808

1 研究背景与目的

早在19世纪,博物馆便开始尝试采用各种措施增强对视障参观者的包容性[1]。然而,长久以来,博物馆普遍关注建筑的无障碍性和视障者在触觉、听觉等方面的感官体验[2]374,忽略了他们有效地从展览中获得信息的需求[3][4]57。不仅如此,伴随数字设备在博物馆中的普及,一些视障者认为现代科技使他们被区隔,甚至被标签化[5-6]。这表明视障者的心理特质和需求远比人们想象的更丰富、更深刻,而当前博物馆的展览设计并未满足视障者多方面的参观需求。因此,本研究的目的在于调查视障者的参观需求和体验现状,并提出改善视障者参观体验的展览设计策略。

2 研究现状

2.1 视障者的博物馆参观需求

大量研究指出,可接近性是视障者在博物馆中最普遍的需求[7-10]。梅斯基塔与卡内罗(Mesquita & Carneiro)将视障者的可接近性需求归纳为两个维度,即“场地的可接近性”和“展品与解说的可接近性”[2]377-379。

赖希(Reich)等研究者揭示了视障者参观需求的多样性,包括社会参与、知识与情感的启发性、受到欢迎、独立探索和通用性[11]。卡斯滕霍尔兹(Kastenholz)等人[12],以及黄露莎与纽曼·刘[13]指出,视障者应当在游览过程中被给予娱乐体验、情感体验和热情、友善的气氛。这表明,视障者的参观需求涵盖包容性、自主性和情感等社会心理层面的因素。一些学者以马斯洛的需求层次理论来定义博物馆参观者的需求。莫里斯·哈格里夫斯·麦金太尔公司(Morris Hargreaves McIntyre,MHM)开发的模型将观众需求分为四个层级,由低到高依次为社交需求、情感需求、知识需求和精神需求。赛林达(Selinda)将MHM模型中的精神需求替换为身体需求,以强调感官的重要性[14]。然而,这些模型并不适用于视障者,如精神需求所对应的行为是凝视,这与视障者的情况不符。因此,既有文献虽明确指出了视障者参观需求的多样性,但对需求的类型并未达成共识。

2.2 博物馆视觉障碍展览体验

一方面,近年来,为视障参观者提供数字化解决方案正在博物馆中成为趋势。奎罗(Quero)等人在展品中使用传感器来实现触摸和语音的互动[15]。布鲁斯(Bruce)开发了“实时描述媒介”(RTDM),以识别水族箱内的生物,并通过语音提供实时解说[4]58-59。道尔(Doore)等人借助手机语音助手和红外感测设备,开发了自主导览程序[16]。由此可见,博物馆引入数字科技的目的在于增强视障者参观体验的互动性、趣味性和自主性。

另一方面,广濑浩二郎策划了以盲文为主题的展览,意在展现独特的盲人文化,加深公众对视障群体的了解,强化公众对视障群体的同理心[17]。卡其亚(Cachia)策划的展览目的在于凸显非视觉感官在理解视觉艺术过程中的作用和价值[18]。这表明,博物馆逐渐加大对视障者情感和精神层面的支持力度。综上所述,由于视障者参观需求呈现多样性和复杂性的特点,这类展览设计对于改善视障者参观体验的成效仍缺少评估。

3 研究方法

3.1 研究规划

本研究采用焦点小组访谈法和专家访谈法,分别搜集来自视障者和策展专家的观点,并使用扎根理论对两组资料进行编码和概念建构,以确定视障者的参观需求及其分类,从而建立视障者参观需求模型。该模型被应用于对既有展览设计的评估,为提出展览设计策略提供基础。

3.2 焦点小组访谈

在研究伦理委员会(IRB)的监督下,本研究从收案机构中,以“立意抽样”的方法遴选了五名视障者作为研究参与者。所有参与者皆有丰富的参观经验,其中两人具有组织盲人参观活动的經验。此外,他们彼此之间视力状况差异很大,包含弱视、青光眼、早期和晚期全盲,这确保了资料的多样性和研究的外部效度。

本研究采用半结构焦点团体访谈法。访谈大纲包含10个问题,涉及3个维度,即视障者的认知能力与特质、视障者的参观需求与目的、视障者的参观体验。

3.3 专家访谈

在为视障者创造参观体验的工作中,博物馆策展人也是关键之一。本研究采用“立意抽样”的方法,在省级博物馆中遴选视障展览的策展专家。受访专家的抽样标准为:一是具备为视障者策划展览或活动的经验,二是曾发表相关学术论文或出版专著。共有五名专家接受了访谈。访谈大纲包含9个问题,分为4个维度,即视障展览的体验、目标、策展工作以及科技应用。

4 对视障者参观需求与体验的评估

4.1 基于扎根理论的资料分析

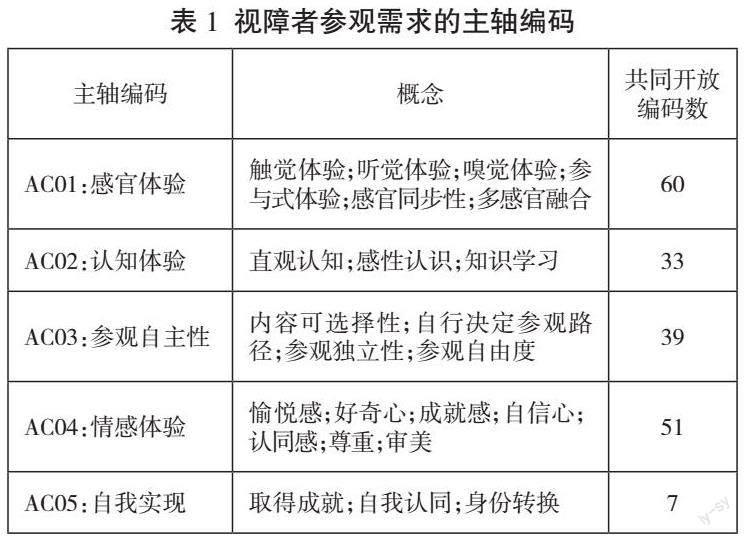

扎根理论分析方法包含开放编码(open coding)和主轴编码(axial coding)等步骤。开放编码是将访谈资料切分为语义单纯的句段或字词,通过不断比较、检视后加以归纳和概念化的过程。两组访谈的开放编码由两名研究者提取,以便检验信度。两名研究者共提取了591个开放编码,其中共同编码218个,信度为0.74,达到探索性研究信度的标准(R≥0.6)。为系统分析和归纳视障者的参观需求,本研究进行了主轴编码,这项操作是将意义、性质相似的共同开放编码归纳在一起,进一步建构概念和范畴。

4.2 视障者的参观需求

4.2.1 感官体验

触摸是盲人和视障者在博物馆中的首要体验。策展者也意识到,“视障参观者在触摸过后才能真正了解事物,进而在心里建立更完整的轮廓和形象”(EP05/184)。此外,听觉、嗅觉、动觉等感官体验应在针对视障者的展览中得到体现,例如:

我们还准备了螺壳给观众听声音(EP04/104)

一些是可以闻气味的植物(EP04/33-34)

在多感官体验中,多名视障参与者强调了他们的一项重要需求:

摸的同时再加上讲解,我们更能够真正有感受(IA04/208)

一边介绍,一边触摸,才有身临其境的感觉(IA02/206)

这表明,视障者需要的不仅是多通道的感官信息,还需要信息之间的融合,实现共时性或同步性。博物馆还鼓励视障者主动探索和参与:

历史博物馆让我们尝试拓印(IA01/77)

博物馆的探索教室,让观众扮演考古学家,挖掘、清理化石(EP03/88-89)

活动过程中产生触觉,感受到震动(EP04/47/2-48)

由此可见,视障参观者在动手实践和参与活动的过程中,多种感官的能力被激活,从而有机会达成学习目标或取得新知。

4.2.2 认知体验

视障参观者还表现出超越感官本身的兴趣。不论视力状况如何,他们都热衷于辨别事物。在焦点小组访谈的过程中,研究者发现了以下行为模式:

材质我知道,就是一直在摸模型的形状(IA03/336)

这模型是比目鱼还是鲱鱼(IA02/288)

触摸后才真正了解该生物,在心里建立更完整的形象(EP05/184)

白点是凸起来的,为了让他们知道斑点(EP02/376)

需要用语音响应视障者了解对象的需求(EP04/127-128)

由此可见,视障者的需求并不局限于有物体可供触摸,他们更感兴趣的是背后的知识。因此,视障者和专家的融合性观点确认了视障者获得认知体验的动机与需求。

4.2.3 参观自主性

视障者和专家均确认了参观自主性需求,双方的共识体现于下列陈述中:

我们是否可以不靠陪同者(IA05/179)

是不是说可以自己探索(IA05/177)

视障者向往的是可以一个人来博物馆,不需要陪同(EP05/213/1)

视障者也从自身的经历出发,提出了更高的要求。这表明,视障参观者希望能够依据自身的情况安排参观的节奏和行动,得到更加自由、輕松、舒适的参观体验:

录音的话,听一听就可以继续走(IA04/93/1)

现场解说跟着走会很累(IA04/92/2)

人工解说站得太久(IA04/93/2)

近年来,语音识别、动作捕捉、室内导航等技术手段在博物馆得到普及应用。视障者对数字科技表达了如下看法:

屏幕上有文字我们看不见(IA02/100/2)

我上次没有自己操作触摸屏(IA02/107)

如果是全盲的,按钮在哪里都找不到(IA05/165/1)

可见,当前博物馆中常见的应用数字科技的用户界面,对视障者仍不够友好。未来展示设计的重点在于提高数字科技对视障参观者而言的可使用性。

4.2.4 情感体验

策展专家指出,“愉悦感是除了知识以外,博物馆可提供的重要东西”(EP05/193)。他们发现:

学校不可能提供这么多、这么丰富的标本让他们去触摸、去感受、去认识(EP04/101-102)

做这种探索活动,可能还是要经过一些小的设计(EP04/53)

他们在沙滩上挖到文蛤会非常兴奋(EP04/49-50)

这表明视障者参观的正向情绪主要来源于两方面:一是展品本身的吸引力,二是在博物馆设计的探索活动中获得乐趣、成就感和自信心。

视障者IA05认为,“参观也是满足一种好奇”(IA05/240),这指出了参观体验中“好奇心”的维度。策展者观察到:

标本让视障生产生了很多的想象(EP05/200/1)

孩子非常仔细地去摸模型,模型帮助他们认识生物,真的很重要(EP04/29)

由此可见,对视障参观者有意义的展览,应当能够引起他们的好奇心、想象力,带给他们创造性思考和灵感。

4.2.5 自我实现

一些艺术类博物馆致力于引导盲人和视障者尝试挑战自己,例如:

以看不见这个世界的方式去体现艺术(EP02/317)

盲人学习“透视”“色彩”概念(EP02/339-340)

成为视觉艺术的创作者(EP02/300)

完成了跟明眼人一模一样的动手操作(EP02/111/2)

为了增加视障参观者的成功体验,一些博物馆还在展品或道具中加入了“特别的设计”(EP04/49/1),以使体验的难度与视障者的能力相符。由此可见,博物馆营造的情境和氛围以及设置的活动,应当能够使视障者在完成任务和挑战中获得成就感和自我认同感。

综上所述,在分析访谈资料的基础上,本研究建立视障者参观需求模型。模型包含五项,即感官需求、认知需求、自主性需求、情感体验需求和自我实现的需求,如表1所示。

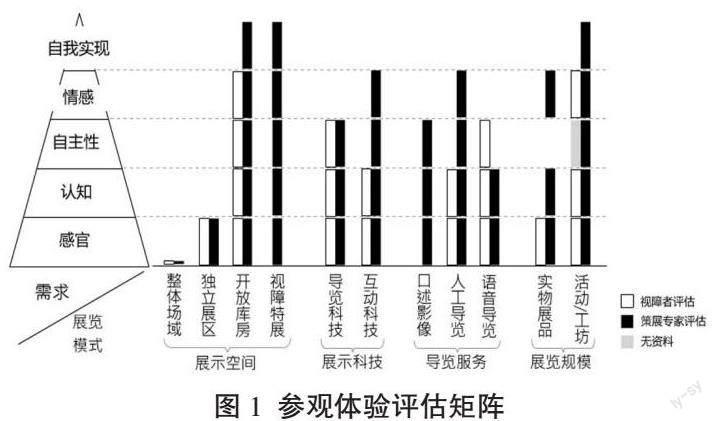

4.3 展览设计评估

依据展示空间、展示科技、导览服务和展览规模的差异,本研究将视障者和策展专家指出的展览设计分为11类,并以视障者参观需求模型的指标检视现有的展览设计,以便更准确地定义问题并提出改进策略。例如,关于“实物展品”的陈述有如下六则:

有点字可以触摸(IA05/164)

尽管可以触摸,但我不理解它的意思(IA02/117)

如果没有视力,按钮在哪里都找不到(IA05/165)

还记得那个盲生的表情,当他摸牛的时候才知道这个动物如此巨大(EP04/28/2)

触摸时通常大拇指向下,所以点字要倒着贴(EP04/110)

要有人引导才能找到点字(EP05/163-163)

通过与参观需求模型的比对,可得出下列认识:(1)实物展品满足了感官体验需求;(2)视障参观者否认展品满足认知需求;(3)专家相信展品已满足认知体验和情感体验需求;(4)双方均否认展品满足参观自主性需求。依据此法,研究者分析了逐字稿中提及的11种展览模式的表现,可视化为矩阵图(见图1)。

由此,本研究获得了以下发现。

第一,视障者否认现有的数字科技满足参观自主性需求。这表明博物馆中的数字科技用户界面有待改善,以满足参观自主性需求。

第二,双方对人工导览的观点相左。语音导览满足参观自主性需求,因此视障者普遍对其接受度更高。然而,策展专家相信“人工服务更有温度(EP04/220)”,能够“描述观众与环境的实时互动情况(EP05/217)”,从而为视障者提供比语音导览更灵活、丰富的信息。

第三,场馆整体性体验的缺失。视障者反复强调触觉展品的稀缺性(IA03/56,IA02/127)。虽然博物馆提供了独立展区、开放式库房等替代性方案,但这些仅是博物馆的一部分。

第四,对情感体验与自我实现需求的关注度较低。根据策展专家,在所有的展览模式中,仅有3类同时满足情感体验和自我实现需求。其中,开放式库房、活动与工作坊和特展模式提供的经验包括:一是提供参与实践的机会;二是激发视障者的创造力,促进其角色转变。例如“展出他们艺术作品(EP02/301)”,并“从接受者转变为产出者(EP02/309)”。

综上所述,视障者感官与认知需求已引起博物馆的广泛关注。然而,更高层次的需求在很多展览个案中被忽视。因此,优化视障者博物馆参观体验的重点在于提升视障者的参观自主性,激发其正向情感,并努力创造帮助自我实现的条件。

5 设计策略

5.1 开发智能用户界面,实现全局自主导览

当前,博物馆已广泛采用红外感应、语音识别和室内导航等科技手段。但相关界面设计对视障者仍不友好。因此,本研究建议研发契合视障观众特点的智能界面,具体建议如下。一是开发非视觉UI(软件界面)。博物馆的智能UI应容许视障者在完全不使用视觉能力的情况下,通过语言表达意图并接收信息。二是将智能界面的使用范围拓展到全馆。智能UI需要将展品的语音导览和室内导航功能整合为智能化的口述影像,以实时地描述参观者与周遭环境的互动情况。视障者不仅可以脱离陪同者,自由行走和探索,还能参观和接触博物馆所有的区域和展品,从而减少视觉导向性带来的文化排斥。

5.2 增加参与式展示项目,增强视障者的愉悦感

策划包含动手和互动要素的展品以及参与式体验项目(例如探索任务、角色扮演等),对视障观众而言是必要的。为弥补当前展览情感体验的不足,具体建议如下。一是提供兼具挑战性和鼓励性的体验。所有的探索和游戏都应包含足够的信息和学习内容,以满足视障者的认知需求。同时,应将项目的难度控制在适当的范围内,以增强视障者的成就感和自信心。二是追求展品和环境设计的细节。真实的触感、高保真度的声音有助于视障者产生身临其境的感受。展品和盲文在展场中的位置和方向等细节,应提醒对视障者的能力、文化、审美和习惯的尊重,以达到强化视障者的正向情感的目的。

5.3 优化博物馆教育服务,增加视障者的成功体验

相较于参与式展示,实践活动和工作坊更易于取得实物或有形的成果(例如艺术作品、手工艺品等)。这些成果的意义在于它们是视障者能力的象征和代表,有利于视障者从中获得成功体验,增强自信心和认同感。因此,视障者可以成为博物馆展品的贡献者、合作者、共同创造者和主人。在博物馆内展出或使用视障者创造的实践成果,可以使视障者被赋权(empower)并受到鼓舞,帮助他们从被动的參观者转变为创作者,从而为视障者的自我实现提供积极的精神支持。

5.4 策划主题展览,形塑对视觉障碍的积极观念

博物馆在塑造社会文化方面发挥着重要作用,因此有理由对视障议题作出反应。本研究建议博物馆策划与视障相关的主题展览,以感官体验和认知体验来形塑人们对视觉障碍的正向情感。针对不同类型博物馆的具体建议如下:艺术类博物馆可策划视障者艺术作品展和以触觉、听觉为主题的多感官展览,引导视障者重新思考自身的能力和创造的文化价值;科学类博物馆可结合自身主题和藏品的特点,策划以眼睛、老化和感官能力等为主题的特展,加深视障者对感官的多样性和多变性的科学认知,从而消除偏见和误解,强化视障者的自信与自我认同感。视障主题展的意义超越了对视障群体的关怀。这类展览也有助于公众重新思考视障,减少对视障者的偏见,进而更加尊重和包容视障者,推动社会营造更平等、友善的氛围。

6 结语

通过调查,本研究将视障者在博物馆中的需求归纳为五类,即感官体验、认知体验、参观自主性、情感体验和自我实现的需求,这扩展了可接近性的常规内涵。结果显示,感官和认知需求已在博物馆中受到普遍关注,而更高层次的需求尚未得到充分回应。因此,本研究提出了四项展览设计建议。智能用户界面、参与式活动、教育服务和主题展览不仅能够服务视障者,对高龄者、儿童乃至一般民众也是有效的。这不仅能够提升设计策略的可行性,还能为不同人群创造共同空间,增强文化包容性,构建充满人文关怀和公平正义的社会。

参考文献:

[1] 妮娜·列文,乔治娜·克里格,琼·普斯利.博物馆体验与失明(英文)[J].残障研究季刊,2013(3):8.

[2] 苏珊娜·梅斯基塔,玛利亚·卡内罗.欧洲博物馆对视障游客的无障碍环境(英文)[J].残障与社会,2016(3):373-388.

[3] 山田绚子,酒井正幸.从通用设计的视角调查博物馆展陈:以视障者展览为例(日文)[C]//日本设计学会第59届年会论文集. 2012:280-281.

[4] 嘉利·布鲁斯.克服参与障碍:水族馆个案研究展览(英文)[J].展览,2015(3):57-62.

[5] 帕特西·索斯维尔.适应视力障碍的社会心理挑戰(英文)[J].英国视力障碍杂志,2012(2):108-114.

[6] 克里森·筱原,雅各布·沃布洛克.在误解的阴影下:辅助科技的使用和社交互动(英文)[C]// SIGCHI计算系统人因会议论文集. 2011:705-714.

[7] 菲奥娜·坎德林.触摸,理性博物馆的极限还是物质可以思考?(英文)[J].感官与社会,2008(3):277-292.

[8] J·P·乌多,D·菲尔斯.通过触摸游览增强盲人和低视力观众的娱乐体验(英文)[J].残障与社会,2010(2):231-240.

[9] 贾沙·克里维茨,塔德贾·穆克,罗兰达·杰拉德尼克,等.为盲人或视障人士改制艺术品:使用凸起印刷(英文)[J].视觉障碍与失明杂志,2014(1):68-76.

[10] 罗伯托·瓦兹,迪亚曼蒂诺·弗雷塔斯,安东尼奥·科埃略.盲人和视障参观者在博物馆的体验:通过辅助科技提高无障碍性(英文)[J].包容性博物馆国际期刊,2020(2):57.

[11] 克里斯汀·赖希,安娜·林德格伦-斯特里彻,玛尔塔·拜尔,等.就艺术和博物馆发表意见:盲人或低视力成年人的需求和偏好研究(英文)[M].波士顿:科学博物馆/纽约:超视觉艺术博物馆研究所联合出版,2011:43-48.

[12] 伊丽莎白·卡斯滕霍尔兹,西莱斯特·尤西比奥,伊丽莎白·菲格雷多.旅游业对残疾人融入社会的贡献(英文)[J].残障与社会,2015(8):1259-1281.

[13] 黄露莎,纽曼·刘.香港通过需求分析以游戏化应用方式提升视障人士的智慧旅游体验(英文)[J].可持续,2020(12):6213.

[14] 库卢德·埃尔丹希里,穆罕默德·哈利勒.博物馆参观者学习身份及其经历之间的相互关系(英文)[M].开罗:埃及不列颠大学出版社,2018:277-314.

[15] 路易斯·奎罗,豪尔赫·巴托洛梅,赵俊东.盲人和视障人士无障碍视觉艺术作品:多模式方法与触觉图形的比较(英文)[J].电子,2021(3):297.

[16] 斯泰西·道尔,阿纳斯·萨拉辛,尼古拉斯·朱迪切.无障碍非视觉博物馆展览探索和参与的自然语言场景描述(英文)[C]// 2019年定位研讨会论文集. 2019:91-100.

[17] 邱大昕.触觉的转向:广濑浩二郎的展览理念[J].博物馆与文化,2016(12):141-156.

[18] 阿曼达·卡其亚.关于可接近性的思考:策展实践中的残障[J].加拿大残障研究杂志,2019(5):99-117.

作者简介:陈汉星(1983—),男,江苏南京人,博士,讲师,研究方向:数字媒体设计与跨媒体艺术。

——基于布拉德肖的需求四分法

——以沈阳市Y社区视障者为例