课程建设,让课堂充满生长的力量

彭毅君 徐玲

新修订的《义务教育语文课程标准(2022版)》,明确指出“要以深化教学改革为突破,强化学科实践,推进育人方式变革”。新课程背景下,光谷六小深入推进学科育人,全面落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,以学科知识为载体,以育人为目标,培养学生的学科核心素养,践行全学科育人。

为落实学科育人理念,学校顶层设计了学科建设实施方案,高年级语文学科备课组教师们在学校方案的引领下,依托语文新课程标准,聚焦学科核心素养,从以下三个方面进行探索实践,努力实现语文学科育人的目标。

落实新课标,开展大单元教学

教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》强调,语文教学中要充分发挥语文学科独特的育人功能和奠基作用,以促进学生核心素养发展。高年级语文学科备课组基于“大单元教学”站位,从整个单元、整册教材着眼,通过大概念、大任务、大情景统筹语文教学,充分调动学生学习的主动性,让学生在完成学习任务的过程中,更好地掌握语文知识,提升语文学科能力。努力从“语文学科教学”转向“语文学科育人”。

充分研读教材,提炼单元目标。如“民间故事”单元,教材以民间故事这一文体组织单元内容,选编了《猎人海力布》和《牛郎织女》两个民间故事,口语交际和习作是讲民间故事和缩写民间故事,语文园地中有取材自《牛郎织女》的唐诗《乞巧》,还安排了“快乐读书吧”,推荐阅读中国民间故事以及欧洲、非洲等地的民间故事。民间故事的生命力就在于“口耳相传”,在于通过人们一次次地传播与讲述,传承其内在的价值和生命力。

研读单元内容和语文要素后,提炼出本单元的核心主题“我是民间故事传承人”。把学习目标定为:认识会写生字,读准多音字;快速阅读,快速了解故事,能有条理地说出文中的主要情节;掌握一种或多种创意性复述的方式,提升故事讲述的生动性与感染力;学习缩写的方法,缩写后要做到内容完整、情节连贯、语句通顺;产生阅读民间故事的兴趣,进一步了解民间故事的特点,通过讲故事、绘故事、荐故事、创故事等多种方式欣赏、演绎中国民间故事,做中国民间故事的传承者,热爱祖国传统文化。

紧扣学习目标,创设任务情景。在真实的学习情景中,设计有价值的学习任务,才能够引导学生在实践中形成相应的素养。基于大情景“我是民间故事传承人”,我们设计了四个真实的任务:民间故事我来读,激发学生对民间故事的兴趣,初步感知民间故事的特点;民间故事我來讲,结合课后习题和交流平台,引导学生学会创造性地复述故事;民间故事我来探,整本书阅读,进一步感知民间故事的特点,了解民间故事的不同表现形式;民间故事我来荐,通过讲、写、绘、配音、表演等创意的方式来传承守护民间故事。

依托任务情境,设计学习活动。强调真实的任务和情境的同时,活动依旧是不可或缺的。因此,在四个任务的驱动下,我们又分别设置了不同的活动串联整个教学。

任务一,民间故事我来寻。通过活动“寻访民间故事”“我最喜欢的民间故事排行榜”引导学生寻访家乡的民间故事,给自己喜欢的民间故事投票。结合学生了解的民间故事,教师简单介绍民间故事是怎么产生和流传下来的。

任务二,民间故事我来讲,由“学习课文,练习复述”“回顾课文,发现秘密”两项活动组成。首先让学生练习讲故事,借助人物关系图、情节图或关键信息表把故事讲明白。接着变换角色、变换顺序、增加情节,把故事讲生动。最后共同梳理故事中人物的遭遇,发现故事中不可思议的地方,进一步体会民间故事情节的特点。

任务三,民间故事我来探。由“了解民间故事的特点”“探索民间故事的不同表现形式”两项活动组成。首先让学生快速阅读,梳理故事发展的大致情节,总结故事中人物的性格特点。接着从主要人物和他们的遭遇、故事情节及结局、故事的语言和故事表达的主题等角度对不同的民间故事进行梳理比较。然后进一步探讨,从人物、情节、语言、主题四个方面总结民间故事的特点。最后学习古诗,观看电影、欣赏戏曲和与民间故事有关的连环画、剪纸,让学生感受民间故事多样化的表现形式,全面地了解民间故事,体会民间故事顽强且丰富的生命力。

任务四,民间故事我来荐。由“缩写民间故事”“漫绘民间故事”“演绎民间故事”三项活动组成。首先根据习作要求提取主要信息,引导学生通过摘录、删减、改写、概括的方法缩写中国民间故事。接着小组创作民间故事连环画。最后创编故事,用个性化的方式传承守护民间故事。

针对任务活动,设计评价标准。一是过程性评价。在活动过程中积极参与,认真对待各项任务,乐于表达想法。二是成果展示性评价。完成民间故事特点梳理表格,总结民间故事在当代的不同呈现形式,缩写民间故事的习作,创意演绎民间故事,创作民间故事相关的连环画作品,评选出“最佳传承者”。

大单元整体教学,在真实的情境中沟通教材篇与篇之间的联系,使民间故事单元的学习变零散为整合,改变了学生的学习方式。在学习过程中,学生对民间故事的特点、意蕴及承载的文化底蕴的探究,指向核心素养的发展,举办民间故事我来荐活动,发挥了学生的想象力和创造力,让传统文化焕发出了新的魅力。

凝心聚力,建立发展共同体

高质量教师是教育高质量发展的中坚力量,核心素养导向的新课程、新课标也呼唤新的育人方式,这就对一线教师提出了更高的要求,高年级语文学科备课组在学校的引领下,共建专业发展共同体,互助学习,同频共振,适应时代发展,践行语文学科育人。

不懈学习,共建有文化的共同体。备课组老师们在组长的带领下以学习党的二十大精神为契机,助推学习内驱力,自觉以书为友,通过摘抄、做批注等方式记录学习过程。利用“国家中小学智慧教育”等网络平台,积极进行教育教学理论和名师优课学习,坚定信仰,实现自我成长。

集体备课,共建有凝聚力的共同体。在学校分管校长的带领下,老师们充分利用好每周的集体备课时间,定主题、定主讲人,有计划、有落实地学习新课标,把握新变化,深钻细研教材与教法;共研线上直播课教学策略、评价方式、作业布置等,力争提高网课效率。在分享交流中,老师们常常会收获意想不到的新思路、新方法,从而促进自身教学的提升,也调动了老师们投身教学改革的积极性,凝聚集体智慧,推动团队高水平建设与发展。

主题教研,共建有生命力的共同体。学科组教师积极开展跨学科主题教研,投身“融”课堂的实践探索。“人人参与,人人研讨”,在反复研讨中,教师的课堂充满了生长的力量,筑牢了课堂育人主阵地。

立足学生,探索学科课程建设

课程是育人的载体,也是育人的根本。在学校推进课程改革的春风中,我们创造性地开展学科课程开发,围绕学科育人目标,发挥语文学科独特的育人功能,通过学科课程的跨界与融通,探索出了一系列的特色课程。

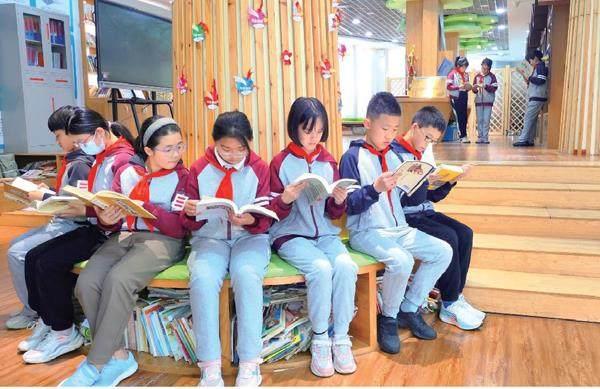

比如发挥语文学科的优势,依托学校“课前三分钟”的传统,精心编撰了晨诵读本,包含优秀古诗词和小古文,老师带领学生朝读;每周进行“好书分享”,把学生录制的分享视频和分享文字通过美篇的形式记录,分享班群,让书香浸润孩子的童年;每月举行“诗墨相融”活动,将书法练习和优秀古诗文融合,不仅培养了学生对诗词的兴趣,也提高了学生的书法水平。

以语文学科为基础,注重跨学科课程资源的开发和整合,进行“语文+”的融合课程探索。“语文+美术”,融合美术课程,漫绘民间故事;“语文+音乐”,融合音乐课程,吟唱经典古诗;“语文+信息技术”,融合信息课程,“码”上学习,组织年级编程兴趣小组,把吟唱的诗词音频资源生成二维码,并设计相关的古诗词竞答小游戏,再加入古诗词赏析小视频汇编成册,做成在线学习资料,同学们通过扫码就能实现听曲、闯关练习、观看动画学习体验。

充分发挥学科间综合育人功能,培养了学生的综合素养,提高了学生综合分析问题和解决实际问题的能力,推进课程育人。今后,学校将继续强化学科实践育人,构建育人新生态,以全学科育人理念促进学生全面发展。