3~6岁儿童社会—情绪能力的发展现状与特点

李娟 黄鼎文 赵雅男 杨婷婷 朱晶晶 李燕

[摘 要] 社会—情绪能力是面向21世纪的核心竞争能力,对儿童健康成长和发展具有重要意义。本研究一方面引进并修订社会—情绪评估/评量量表(36~66个月),另一方面应用该量表考察上海市2 363名3~6岁儿童的社会—情绪能力发展现状与特点。结果表明,修订后的社会—情绪评估/评量量表(36~66个月)有良好的信效度,能够作为我国3~6岁儿童社会—情绪能力的有效评估工具。上海市学前儿童社会—情绪能力整体发展较好,但具有整体性和不均衡性。随着年龄的增长,儿童社会—情绪能力整体发展水平逐渐提高;女童发展优于男童;父母受教育水平越高,对儿童发展越有利;祖辈抚养的儿童社会—情绪能力发展最差;非独生儿童的同理心和独立性发展突出,独生儿童自我形象发展更好;核心家庭儿童社会—情绪能力发展优于主干家庭儿童;家庭经济条件越好,越利于儿童社会—情绪能力发展;上海本地户籍儿童社会—情绪能力发展优于非本地户籍儿童。为了促进学前儿童社会—情绪能力发展,父母和教师应在尊重儿童发展特点的基础上,给予儿童积极有效的支持和引导;要重视家庭环境的重要作用,为儿童创造优质的家庭成长环境;政府应发挥弱势补偿功能,为处境困难的家庭提供援助,以促进所有儿童的社会—情绪能力获得更好的发展。

[关键词] 3~6岁儿童;社会—情绪能力;发展水平

一、问题提出

社会—情绪能力(Social?Emotional Competence)是综合社会能力和情绪能力的知识、技能和态度,包括自我意识(Self?Awareness)、自我管理(Self?Management)、社会意识(Social Awareness)、社交技能(Relationship Skills)以及负责任的决策(Responsible Decision?Making)五大核心能力。[1]这一概念由美国的“学术、社会和情绪学习联合组织”(the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL)提出,并受到广泛关注。社会—情绪能力是非认知方面的软技能,是面向21世纪的核心竞争能力,也是新时代儿童发展核心素养的表征,[2]对个体成长与发展具有深远影响。研究表明,社会—情绪能力有助于学前儿童的学习能力、同伴关系以及积极行为等发展。[3][4]对青少年的研究也发现,社会与情绪能力能有效预测他们的学业成就、社会适应以及生活满意度等。[5][6][7]相关纵向研究进一步揭示了儿童时期的社会—情绪能力与其今后的心理健康、学习工作、生活质量等存在密切关系。[8][9]近年来,国家颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》《中国儿童发展纲要(2021—2030)》等纲领性文件明确强调要重视儿童身心健康全面发展,[10][11]社会—情绪能力不仅是儿童心理健康发展的体现,也是儿童心理健康的重要影响因素。社会—情绪问题会诱发儿童学习、行为等各种问题。[12]然而,不少家长仍过于注重教育投入产生的“可视化”成效,即儿童在文化知识和特长技能方面的提升,[13]而对社会—情绪能力的重视与培养不够。

目前,对儿童社会—情绪能力发展影响因素的研究多集中在儿童个体层面及家庭层面。个体层面受关注最多的是儿童的年龄与性别。研究表明,从婴幼儿期到青年期,个体的社会—情绪能力随年龄增长而提高。[14][15][16]多数研究者认为人的社会—情绪能力发展存在性别差异,这种差异在婴幼儿、[17]学前儿童,[18]以及青少年中均存在,[19]但哪方更占优势尚存在争议,也有部分研究发现性别差异并不存在。[20]可见,性别对学前儿童社会—情绪能力的影响还需进一步探究。基于布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)的生态系统理论,[21]儿童社会—情绪能力的发展受多重系统因素的影响,其中家庭微系统的影响最直接。首先,父母受教育水平是影响各阶段儿童和青少年社会—情绪能力发展的重要因素,文化程度高的父母具备丰富的育儿知识,比较重视儿童社会—情绪能力的培养,儿童发生社会—情绪问题的可能性较小。[22][23][24]其次,儿童独生与非独生也影响其社会—情绪能力的发展。3岁以下婴幼儿社会—情绪能力发展存在独生与非独生的差异,哪方发展更占优势,目前未达成一致结论,[25][26]也有个别研究未发现这种差异。[27]针对3~6岁儿童的研究发现,与非独生儿童相比,独生儿童的社会能力发展较差,[28]情绪问题较多。[29]再次,关于主要养育者和家庭结构的影响。父辈抚养的婴幼儿和学龄儿童在社会—情绪能力发展上更有优势,而祖辈抚养的儿童有较多的社会—情绪问题;[30][31]以3~6岁儿童为对象的研究表明,父辈养育的儿童,其社会能力的发展要比祖辈或其他人抚养的儿童更好,[32]情绪能力亦是如此。[33]研究还发现,与核心家庭相比,结构较复杂的主干家庭及联合家庭不利于婴幼儿社会—情绪能力的发展。[34]在简单和谐的核心家庭中成长的3~6岁儿童,其社会交往能力和情绪能力发展都优于其他类型家庭的儿童。[35][36]然而,核心家庭青少年的社會—情绪能力却不如联合家庭的青少年。[37]此外,儿童社会—情绪能力的发展不可避免地受家庭处境如家庭稳定性、家庭经济水平的影响。研究表明,流动家庭的学龄儿童和青少年的社会—情绪能力发展普遍滞后于本地儿童。[38][39]同样,与本地儿童相比,3~6岁流动儿童的社会能力发展比较迟缓,[40]情绪能力水平也明显较低。[41]收入薄弱、经济困难作为家庭风险因素,也会使儿童和青少年更容易产生社会—情绪问题。[42][43][44]综上,家庭系统的各方面因素都会对儿童社会—情绪能力的发展产生深远影响。然而,从社会—情绪综合视角出发,考察个体因素和家庭因素对社会—情绪能力发展影响的研究多集中于3岁以下的婴幼儿,还涉及学龄儿童和青少年,而针对3~6岁儿童的研究更多的是单独关注社会能力或情绪能力,对学前儿童社会—情绪能力发展的相关变量的研究缺乏系统性。

近年来,国内外研究者开发了一系列社會—情绪能力的评估量表,如“中国城市婴幼儿社会—情绪评价量表”(Chinese Version of Urban Infant?Toddler Social and Emotional Assessment, CITSEA)、[45]“年龄与发育进程问卷:社会—情绪,第二版”(Age and Stage Questionnaires: Social?Emotional, Second Edition, ASQ: SE?2)、[46]“儿童入学准备测评工具—情绪和社会性”(School Readiness Test Battery?Emotion and Society, SRTB?ES)。[47]但已有量表对3~6岁儿童社会—情绪能力研究而言仍存在些许局限性,如CITSEA量表适用于12~36个月的婴幼儿,注重发现儿童的不足或缺陷,且题量较多(146个题项);[48]ASQ:SE?2量表适用于1~72个月儿童,是儿童社会—情绪能力发展的筛查性评估工具,注重发现儿童的长处,但量表的完整性不足,如缺少测量儿童内化问题的内容;[49]而SRTB?ES量表适用于4~7岁儿童,采用图片故事法对儿童提问,对主试的专业素养要求较高。因而,一套对评估者友好,基于儿童全面发展取向,面向3~6岁儿童社会—情绪能力发展的发展性评价工具,将更有助于深化该领域的研究,也有助于将相关研究成果应用于学前教育实践。斯夸尔斯(Squires)等人开发了基于儿童发展优势的社会—情绪评估/评价量表(36~66个月)[Social?Emotional Assessment/Evaluation Measure(36~66 months), SEAM “36~66 months”],以评估儿童的社会—情绪能力发展状况。该量表包括人际互动、情绪表达等10个维度(共41个题项,由儿童家长报告),完整地涵盖了社会—情绪能力的核心内容,且已在美国、丹麦、土耳其等国家得到了检验和应用。[50][51][52]与以诊断、筛查为主的工具如ASQ:SE?2、SRTB?ES等量表相较,SEAM量表(36~66个月)为儿童发展性评估工具,且其内容更为系统全面,题量较为适中,操作更加简便。但SEAM量表(36~66个月)尚未在我国进行过心理测量学属性的检验,因此本研究首先引进该量表,进行本土化修订,再使用该量表考察上海市3~6岁儿童社会—情绪能力的发展现状,并进一步探究个体因素和家庭因素与社会—情绪能力的关系,旨在为促进儿童社会—情绪能力发展提供依据与参考。希望可以引起更多家长、幼教工作者和研究者对学前儿童社会—情绪能力发展的进一步关注和重视。

二、研究方法

(一)研究对象

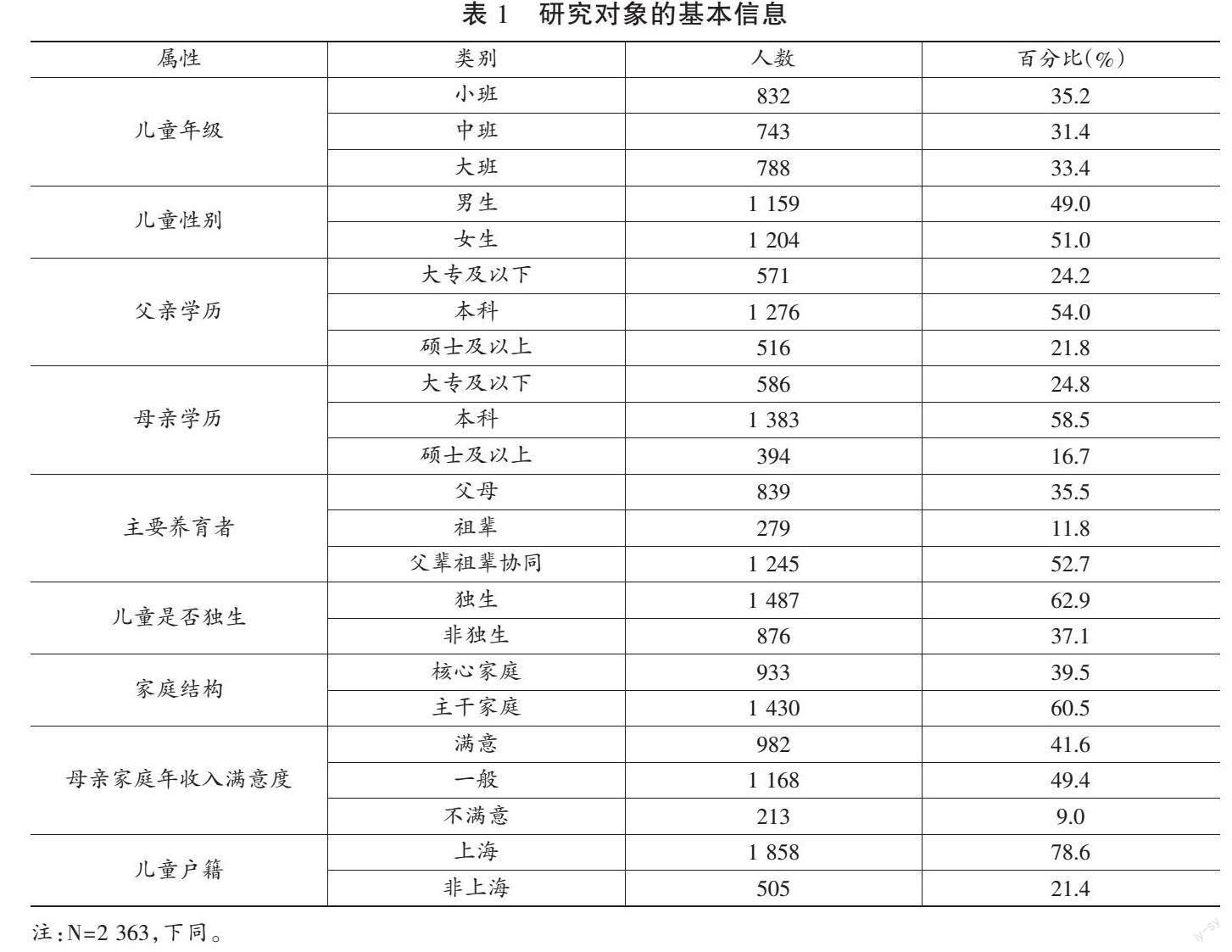

本研究以3~6岁儿童为研究对象,以上海市为取样范围,采用方便抽样法抽取市区的4所幼儿园和郊区的3所幼儿园(其中2所示范园、2所一级园、3所二级园)的儿童为研究对象。在研究中,剔除了年龄不符合以及数据有一半以上缺失的儿童,最终以2 363名3~6岁儿童为研究对象(从中随机抽取274名儿童及家长于3周后参与重测)。其中男童1 159名,女童1 204名;小班儿童832名(Mage=44.33月,SD=3.56),中班儿童743名(Mage=54.90月,SD=3.60),大班儿童788名(Mage=68.02月,SD=3.90)。参与研究儿童的基本信息如表1所示。

(二)研究工具

1. 社会—情绪评估/评量量表(36~66个月)。

引进斯夸尔斯等开发的社会—情绪评估/评量量表(36~66个月),[53]采用经过本研究修订的中文版量表测量儿童的社会—情绪能力。量表共41个题项,10个维度:人际互动(5题,如“孩子会与你和其他熟悉的大人、孩子说话和玩耍”)、情绪表达(4题,如“孩子会使用不同的策略表达许多情绪”)、情绪调节(4题,如“孩子在经过一段时间的兴奋活动后,能平静下来”)、同理心(2题,如“孩子会在他人难过时安慰人”)、参与和互动性(4题,如“孩子会在游戏或执行任务时与人合作”)、独立性(4题,如“孩子能坚持或再次尝试具有挑战性的活动”)、自我形象(3题,如“孩子会对自己做出积极的自我评价”)、注意力和活动水平(5题,如“孩子能保持运用10分钟或更长时间”)、配合度(3题,如“孩子能听从指令”)以及适应能力(7题,如“孩子能适应环境和处境的改变”)。量表由儿童母亲进行填写。量表采用4点计分法,从“不符合”到“非常符合”依次记为0~3分,得分越高意味着儿童社会—情绪能力发展越好。

2. 年龄与发育进程问卷:社会—情绪,第二版。

采用斯夸尔斯等编制、卞晓燕等修订的年龄与发育进程问卷:社会—情绪,第二版,筛查和监测儿童的社会—情绪能力,中文版的量表具有良好的信效度。[54][55]该量表面向1个月至72个月的儿童,具体包括9个月龄组,每个月龄组的题目数量不等(16~36题),均涵盖7个能区(Behavioral Areas):自我调控(如“孩子发脾气时,能在半小时内平静下来吗”)、依从性(如“孩子能完成简单指令吗”)、适应功能(如“孩子有进食问题吗”)、自主性(如“孩子在陌生地方玩,会查看以确认你在附近吗”)、情感(如“孩子喜欢被抱起来/抱着吗”)、社会—沟通(如“孩子会看着你并好像在听你说吗”)以及人际互动(如“孩子进食时,你们都愉快吗”)。量表由儿童母亲填写,从“经常或总是(能力行为记0分或问题行为记10分)”“偶尔(记5分)”“极少或从不(问题行为记0分或能力行为记10分)”中做出选择,若对题目涉及的行为感到担忧,勾选“担忧”项记5分。总分越高意味着儿童社会—情绪发展异常的风险越大。本研究采用ASQ: SE?2量表适用于3~6岁儿童的部分,作为SEAM(36~66个月)量表的校标,其在本研究中的内部一致性系数Cronbachs α为0.71。

(三)研究过程

本研究引进社会—情绪评估/评量量表(36~66个月),依据国际测评委员会建议的步骤进行文化适应性改编。[56]首先,在2名学前教育专业专家的指导下,由1名学前教育专业博士生和3名硕士生对量表进行翻译,邀请2名具有中美两国学习背景的硕士研究生对量表进行回译。为了使量表更加适用于我国文化情境和表达方式,我们对部分表述进行了调整,例如将“Chutes and Ladders”“Candy Land”等美国的经典桌游名称,修改为我国父母和儿童熟知的“飞行棋”“五子棋”;量表中涉及“他”或“她”的题目及案例,修改为“他/她”等。其次,通过访谈法就条目的适切性和典型性征求了6名幼儿园教师和5位家长的意见。参与者认为,如果问卷完成人是幼儿的父母,条目适切性和代表性都令人满意,但如果问卷由幼儿园教师完成,部分条目需要根据幼儿园情境做适当调整。随后,我们将问卷初稿发放给18名儿童家长填写(不计入正式调查样本),并以开放性问卷收集家长的建议。家长表示,问卷条目能反映幼儿的日常行为特征,个别家长建议“希望案例内容更加多样化”。经过不断的修改与完善,最终形成了中文版量表。最后,数据收集是通过线上填写问卷的形式完成的。具体而言,在征得幼儿园园长与儿童家长同意之后,由班主任老师帮忙转发相关问卷的链接给家长,并说明问卷填写的注意事项,由儿童母亲完成问卷。数据收集结束之后,研究团队进行数据录入、处理与分析。

(四)数据处理

本研究通过SPSS 26.0和AMOS 22.0进行了数据分析。具体而言,在SEAM量表(36~66个月)的修订过程中,使用SPSS 26.0进行描述性统计、信效度检验、相关分析等,使用AMOS 22.0进行了验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis, CFA)。儿童社会—情绪能力发展的分析则通过SPSS 26.0进行了t检验和方差分析。

三、研究结果

(一)社会—情绪评估/评量量表(36~66个月)修订结果

本研究以2 363名3~6岁儿童为样本,检验SEAM量表(36~66个月)的心理学属性。首先是结构效度,模型拟合的结果为:χ2=4 698.093,df=722,χ2/df=6.51,P<0.001,NFI=0.90,CFI=0.91,IFI=0.91,TLI=0.90,RMSEA=0.05。χ2/df不是特别理想,可能与样本量较大有关,[57]进一步观察其他拟合度指标,[58]发现NFI、CFI等均达到较好水平,因而十因素模型拟合较好。经验证后的SEAM量表(36~66个月)包括10个维度,各维度的因子载荷在0.47~0.82之间。其次是校标效度,以ASQ:SE?2为校标发现,SEAM量表(36~66个月)总分与ASQ:SE?2总分之间相关显著(r=-0.60,P<0.001),这与韩国学前儿童中得出的结果相似(r=-0.61,P<0.001);[59]SEAM量表(36~66个月)各维度与ASQ:SE?2总分的相关在-0.37~-0.50之间(P<0.001)。再就是内部一致性信度,量表总的内部一致性系数Cronbachs α为0.95,各维度的内部一致性系数Cronbachs α在0.73~0.80之间。此外,重测信度(N=274),量表总的重测信度为0.79(P<0.001),各维度重测信度在0.51~0.67之间(P<0.001)。中文版量表保持了英文原量表的10个维度,41个题项。可见,SEAM量表(36~66个月)在评价中国3~6岁岁儿童社会—情绪能力方面,具有良好的信效度。

(二)3~6岁儿童社会—情绪能力的整体发展特点

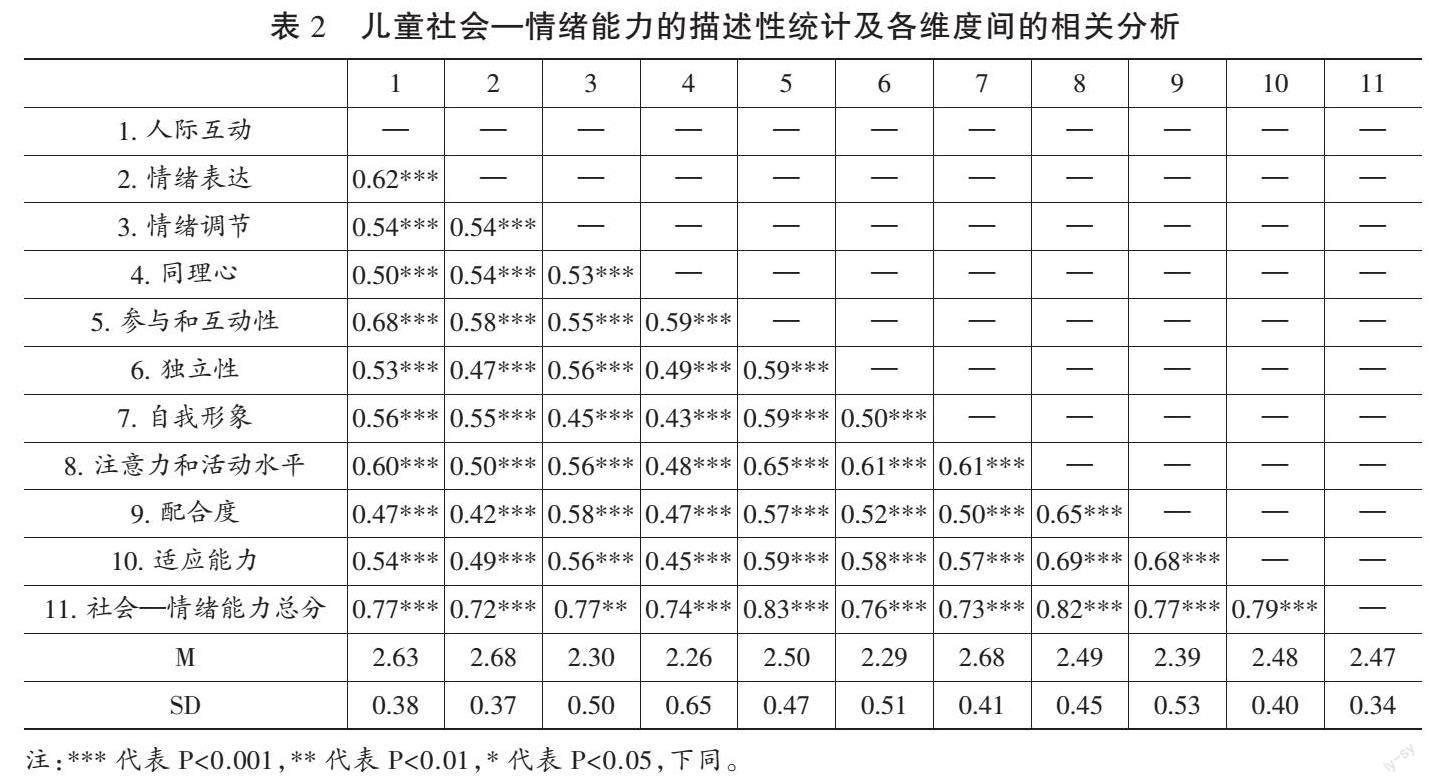

本研究进一步以2 363名儿童的调查数据为基础,考察学前儿童社会—情绪能力的总体发展状况,对社会—情绪能力的总分及各维度进行描述性统计分析和相关分析,结果见表2。

由表2可知,儿童社会—情绪能力总分的平均值为2.47,各维度平均值在2.26~2.68之间。其中,情绪表达(M=2.68)和自我形象(M=2.68)得分最高,同理心(M=2.26)和独立性(M=2.29)得分相对较低,且都高于理论中值“1.5”。此外,SEAM量表(36~66个月)各维度之间的相关在0.42~0.69之间(P<0.001),各维度与量表总分之间的相关在0.72~0.83之间(P<0.001),说明儿童社会—情绪不同能力之间相互依赖,关系密切。

(三)3~6岁儿童社会—情绪能力在个体层面的差异分析

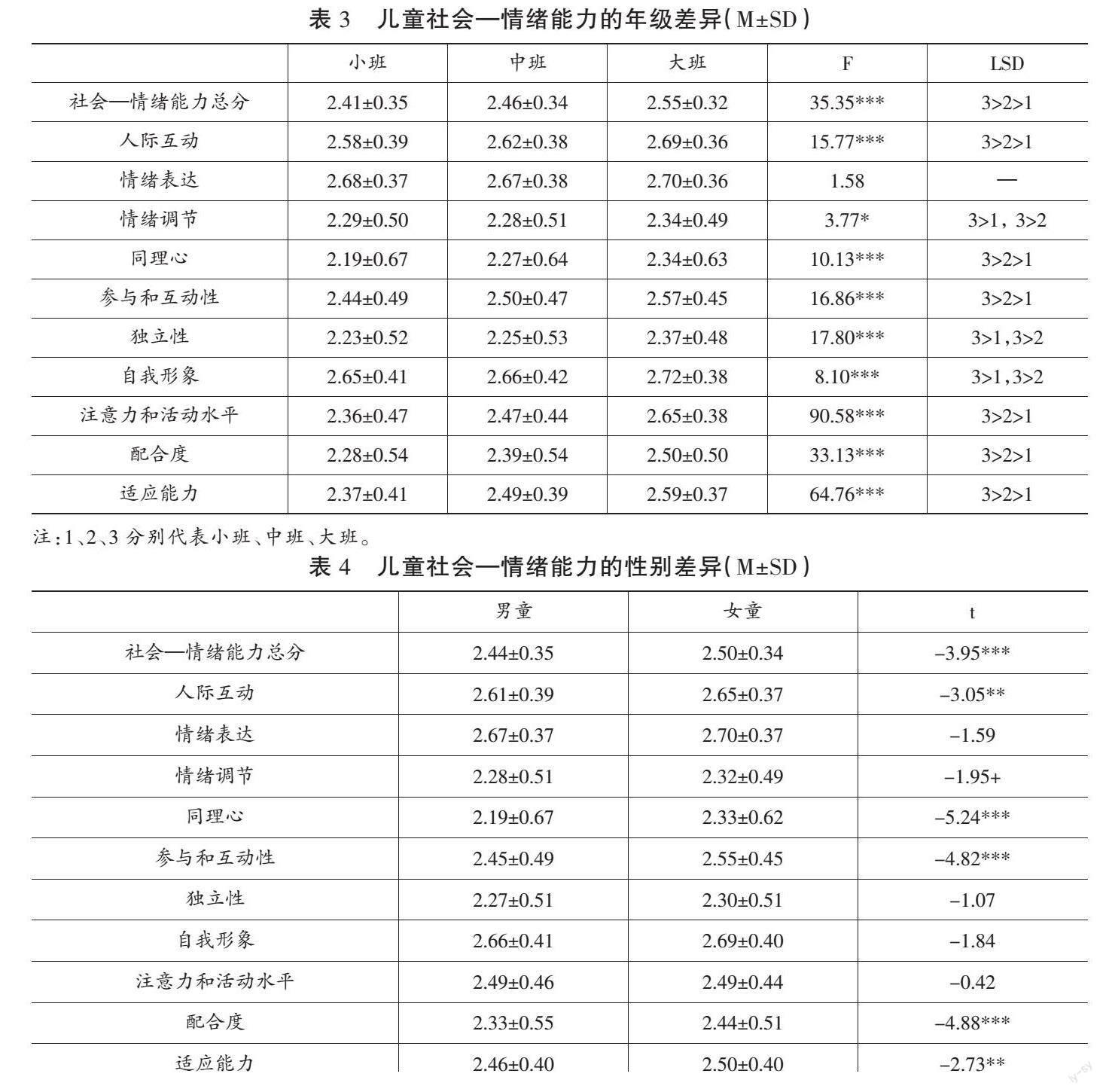

儿童社会—情绪能力受多个因素的影响并呈现发展上的差异。为考察3~6岁儿童社会—情绪能力总分及各维度在儿童个体层面因素(如年级和性别)上的发展差异与特点,本研究以社会—情绪能力及其各维度为因变量,以儿童的年级和性别为自变量分别进行方差分析与t检验。

由表3可知,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.03)、人际互动(η2=0.01)、同理心(η2=0.01)、参与和互动性(η2=0.01)、注意力和活动水平(η2=0.07)、配合度(η2=0.03)以及适应能力(η2=0.05)等方面存在显著的年龄差异,且大班儿童得分最高,其次为中班儿童,小班儿童得分最低。在情绪调节(η2=0.003)、独立性(η2=0.02)和自我形象(η2=0.01)三个维度上,大班儿童得分最高,中班和小班儿童差异不显著,且情绪调节维度上中班儿童得分略低于小班儿童。此外,情绪表达维度不存在年级差异。

由表4可知,社会—情绪能力总分(Cohens d=0.17)、人际互动(Cohens d=0.11)、情绪调节(Cohens d=0.08)、同理心(Cohens d=0.22)、参与和互动性(Cohens d=0.21)、配合度(Cohens d=0.21)以及适应能力(Cohens d=0.10)等方面存在显著的性别差异,女童得分显著高于男童,但其他维度上差异不显著。

(四)3~6岁儿童社会—情绪能力在家庭层面的差异分析

本研究进一步考察3~6岁儿童社会—情绪能力总分及各维度在家庭层面的家长因素(如父母学历、主要养育者)与家庭环境因素(如儿童独生与非独生、家庭结构、家庭收入和家庭户籍)上的发展差异与特点。

1. 儿童社会—情绪能力在家长因素上的差异分析。

为检验儿童社会—情绪能力是否在家长因素上存在差异,在控制儿童年级和性别的基础上,以社会—情绪能力及其各维度为因变量,以父亲和母亲学历、主要养育者为自变量进行方差分析,结果表明:

一方面,儿童社会—情绪能力在父亲学历和母亲学历上存在差异。如表5所示,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.01)、人际互动(η2=0.003)、情绪调节(η2=0.002)、自我形象(η2=0.01)、注意力和活动水平(η2=0.02)、配合度(η2=0.01)以及适应能力(η2=0.004)等方面在父亲学历上存在显著差异,父亲学历为硕士及以上的儿童得分显著高于父亲学历为本科、大专及以下的儿童,但在情绪表达、同理心、参与和互动性以及独立性上不存在差异。

如表6所示,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.01)、人际互动(η2=0.01)、自我形象(η2=0.02)、注意力和活动水平(η2=0.01)以及配合度(η2=0.004)在母亲学历上存在显著差异,母亲学历为硕士及以上的儿童得分显著高于母亲学历为本科、大专及以下的儿童,但其他维度差异不显著。

另一方面,儿童社会—情绪能力在主要养育者上存在差异。如表7所示,除了同理心维度之外,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.01)、人际互动(η2=0.01)、情绪表达(η2=004)、情绪调节(η2=0.01)、参与和互动性(η2=0.01)、独立性(η2=0.01)、自我形象(η2=0.01)、注意力和活動水平(η2=0.01)、配合度(η2=0.01)以及适应能力(η2=0.01)在不同养育者上均存在显著差异,且由父辈、父辈祖辈协同养育的儿童得分显著高于祖辈养育的儿童,即主要养育者为祖辈的儿童得分最低。

2. 儿童社会—情绪能力在家庭环境上的差异分析。

为检验儿童社会—情绪能力是否在家庭环境因素上存在差异,在控制儿童年纪和性别的基础上,以社会—情绪能力及各维度为因变量,以儿童独生与非独生、家庭结构、母亲的家庭年收入满意度、家庭户籍为自变量进行方差分析,结果显示:

首先,儿童社会—情绪能力在独生与非独生以及家庭结构上存在差异。如表8所示,儿童独生与非独生在社会—情绪能力总分上差异不显著,但是在同理心(η2=0.002)、独立性(η2=0.003)以及自我形象维度(η2=0.01)存在显著差异,同理心和独立性方面非独生儿童得分显著高于独生儿童,自我形象方面独生儿童得分显著高于非独生儿童。结果进一步显示,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.01)、人际互动(η2=0.004)、情绪调节(η2=0.004)、参与和互动性(η2=0.003)、独立性(η2=0.01)、注意力和活动水平(η2=0.01)、配合度(η2=0.01)以及适应能力(η2=0.01)等方面在家庭结构上存在显著差异,核心家庭的儿童得分显著高于主干家庭的儿童,但在情绪表达、同理心及自我形象维度上差异不显著。

其次,儿童社会—情绪能力在母亲家庭年收入满意度上存在差异。如表9所示,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.03)、人际互动(η2=0.01)、情绪表达(η2=0.01)、情绪调节(η2=0.02)、同理心(η2=0.01)、参与和互动性(η2=0.01)、独立性(η2=0.02)、自我形象(η2=0.01)、注意力和活动水平(η2=0.02)、配合度(η2=0.03)以及适应能力(η2=0.03)在母亲家庭年收入满意度上均存在显著差异,母亲对家庭年收入的满意度越高,儿童社会—情绪能力发展越好。

最后,儿童社会—情绪能力在儿童户籍上存在差异。如表10所示,儿童社会—情绪能力总分(η2=0.004)、情绪表达(η2=0.01)、参与和互动性(η2=0.002)、自我形象(η2=0.01)以及注意力和活动水平(η2=0.01)在儿童户籍上均存在显著差异,上海户籍儿童得分显著高于非上海户籍儿童,其他维度上差异不显著。

四、讨论

本研究检验了SEAM量表(36~66个月)在我国学前儿童中的适用性,结果表明该量表具有良好的信效度,能够作为我国3~6岁儿童社会—情绪能力发展的评估工具。进一步使用该量表考察上海市学前儿童社会—情绪能力的发展现状,并以个体层面和家庭层面为视角探究儿童社会—情绪能力发展可能存在的差异与特点,获得以下结论。

(一)3~6岁儿童社会—情绪能力的整体发展状况

第一,我国上海市3~6岁儿童社会—情绪能力得分高于理论中值,处于较高水平,但与丹麦3~6岁儿童(M=2.60,SD=0.41)相比,我国上海儿童的社会—情绪能力整体发展水平(M=2.47, SD=0.34)略低。[60]近年来我国教育者和家长日益认识到社会—情绪能力对儿童社会关系的建立、集体组织的融入以及发展目标的达成具有重要意义,也愈加重视对儿童社会—情绪能力的培养,[61]但与其他国家相比,我国学前儿童社会—情绪能力整体发展水平还有待进一步提升。第二,社会—情绪能力发展具有整体性特征,社会—情绪各方面能力并不是孤立存在的,而是彼此依赖、相互依存的共同体。例如,当儿童能较好地感知自我,对自我做出积极准确的评价,才有可能更好地与他人交往,并考虑他人的感受,进而获得人际互动、同理心等方面的发展,实现社会—情绪能力的全面提升。[62]第三,儿童社会—情绪各方面能力发展具有不均衡性。具体而言,情绪表达和自我形象方面发展优势尤为突出。一方面,父母逐渐认识到儿童心理健康的重要性,日益重视与儿童情感上的交流互动并鼓励儿童积极表达。另一方面,父母可能经常教授儿童情绪表达方面的策略或技能,以促进儿童在与他人交往的过程中表现出谦让礼貌的良好品行,进而顺利地融入集体并与他人建立积极的关系。[63]此外,我国城市父母比较重视对儿童自信心和自我意识的培养,通常会给予儿童情感温暖、理解、赏识与鼓励,[64]这有助于儿童形成积极的自我意识。因此,儿童情绪表达和自我形象得分较高。与丹麦学前儿童相似,[65]我国上海学前儿童的同理心发展也相对滞后,主要原因可能是同理心是在社会认知能力的基础上产生并发展的,而学前儿童的角色采择能力和移情能力尚处于初步发展阶段,且发展的年龄差异和个体差异较大,[66]因而同理心维度得分偏低。儿童独立性发展水平也较低,因为大部分城市家长仍持有传统的儿童观,认为儿童需要得到充分的“保护”,文化知识的学习比能力发展更为重要,这导致儿童在成长过程中缺乏挫折教育;[67]还可能与本研究中独生儿童占比略高有关。总之,学前阶段是儿童社会—情绪能力发展的关键时期,我们要遵循社会—情绪能力发展的整体性和不均衡性,给予儿童有效支持,促进儿童社会—情绪各方面能力的全面协调发展,为其今后成长与发展奠定良好的基础。

(二)儿童社会—情绪能力的年级和性别差异

儿童的社会—情绪能力发展受其年级和性别的影响。在社会—情绪能力整体和多个子能力发展上(如人际互动、参与和互动性等),大班儿童优于中班和小班儿童,说明随着年级的增加,儿童社会—情绪能力总体发展水平逐渐提高,这与已有研究结论相符。[68]基于年龄的增长,儿童认知能力不断发展,人际交往范围逐渐扩大,社会—情绪方面的经验愈加丰富,社会—情绪能力也逐渐提升。然而,情绪表达维度不存在年龄差异,进一步说明家长对儿童情绪表达能力一贯高度重视,儿童情绪表达发展较为稳定向好。此外,部分能力(如独立性、自我形象)在中班阶段发展速度较慢,更加印证了儿童社会—情绪能力的发展存在不均衡性。需要特别关注的是,中班儿童的情绪调节能力略差于小班儿童,可能是由于家长和教师更关注小班儿童入园和大班儿童幼小衔接时的情绪状态,此时儿童得到的情绪调节方面的支持较多,而中班儿童却容易被忽视。

在社会—情绪能力整体及多个子能力发展上,女童优于男童。一方面,语言是儿童社会能力和情绪能力发展的重要基础,女童语言发展具有明显优势,[69]从而为女童社会—情绪能力的发展奠定了良好基础。另一方面,由于性别差异引起的儿童性激素分泌以及父母对儿童期望与反应的不同,[70]使得男童活动水平较高,攻击性和命令式的交往行为较多。而女童相对温和乖巧,善于与他人合作,情绪理解能力和移情能力较好,[71][72]且女童的表现更容易获得成人的肯定、赞扬等积极回应与强化,这更加有利于女童社会—情绪能力的发展。然而,男童的社会—情绪能力发展相对滞后,这对其当下及长远发展非常不利。

(三)家长因素对儿童社會—情绪能力的影响

生态系统理论认为,发展中的儿童处于从直接环境到间接环境的一系列环境系统中,其中直接的家庭微系统对低龄儿童的影响尤为突出。[73]家庭微系统中的家长因素是影响学前儿童社会—情绪能力发展的重要因素。首先,因父母学历水平的不同,儿童社会—情绪能力发展水平呈现差异性。与已有研究结论相符,本研究发现父母学历较高的儿童社会—情绪能力发展具有显著优势。[74]文化程度高的父母往往拥有较高的社会经济地位和丰富的育儿知识,能给儿童创造良好的成长环境,[75]他们不仅重视儿童的社会—情绪教育,而且在儿童处理社会—情绪问题方面能起到良好的榜样示范作用。一般而言,母亲是儿童的主要养育者,承担更多照料儿童的任务,其受教育水平对儿童发展的影响可能更大。[76]但在本研究中,儿童情绪调节和社会适应能力在父亲学历上表现出独特的差异性。一方面,中国家庭更注重父亲在儿童教育中的权威角色,特别是父亲在教导儿童为人处世方面承担着重要责任,其教养行为对儿童社会性发展的影响比母亲更大,尤其文化素养高的父亲对儿童的影响更加突出。[77]另一方面,决定儿童社会—情绪发展的关键在于父母参与养育的“质”而非“量”。[78]文化素养高的父亲会积极参与并投入对儿童的教养,在与儿童互动的过程中比母亲更敏感、积极,[79]儿童在与父亲一起进行冒险性和挑战性游戏的过程中,能够获得独特的、丰富的情绪体验和社交经验;[80]同时,文化素养高的父亲情绪表达更加积极,他们倾向于营造愉悦、和谐的家庭情感氛围,注重给予儿童处理情绪问题和社会交往方面的积极引导。[81][82]其次,基于家庭结构和教养任务的复杂性,儿童养育呈现出以父辈为主、祖辈为主以及父辈和祖辈协同养育的形式。儿童的同理心发展在主要养育者上差异不显著,这进一步验证了儿童同理心发展比较迟缓。但在社会—情绪能力整体及其他能力发展上,与父辈养育和父辈祖辈协同养育的儿童相较,祖辈养育的儿童发展最差,主要是因为祖辈更多是“温饱式教育”,对儿童的生理需求关注较多,容易忽视其心理需求与心理发展,且祖辈倾向于使用命令威胁或保护溺爱等教育方式,[83]这往往不利于儿童社会—情绪能力的发展。

(四)家庭环境对儿童社会—情绪能力的影响

学前儿童社会—情绪能力还受儿童独生与非独生、家庭结构、家庭收入以及户籍等家庭环境因素的影响。首先,非独生儿童在同理心和独立性方面发展更好。相比非独生儿童,独生儿童在家中缺少与兄弟姐妹的交往,再加上家长的过度宠溺、过度保护,在一定程度上限制了他们与同龄伙伴接触交往、互动分享的机会,从而导致独生儿童同理心和独立性发展滞后。[84]然而,独生儿童在自我形象上得分更高,可能是因为独生儿童能获得家庭成员更多的陪伴关爱与表扬称赞,这种良好的情感联结和激励支持有助于独生儿童积极乐观和自尊自信个性的形成。[85]其次,在社会—情绪能力整体以及多个子能力发展上(如人际互动、情绪调节等),核心家庭儿童比主干家庭儿童更有优势。究其原因,主干家庭虽然有利于儿童建立多重人际关系,但就儿童与家庭成员互动交往的“质”而言,核心家庭更占优势。[86]而且,核心家庭的结构简单,父母在育儿观念和行为上的一致性较高,而主干家庭的结构较复杂,祖辈参与儿童教养,可能更容易产生育儿问题。具体而言,祖辈与父辈在养育行为方面存在代际差异,[87]这可能导致祖辈与父辈容易在育儿过程中容易产生冲突和分歧,使教育效果大打折扣,再加上祖辈的过度保护和溺爱,更可能导致儿童在社会交往中产生焦虑、退缩等问题。[88]再次,母亲对家庭年收入的满意度越高,儿童社会—情绪能力发展越好。换而言之,家庭经济水平越高,物质环境越好,则越有利于儿童社会—情绪能力的发展。基于父母教养压力理论(Parenting Stress Model),家庭经济困难不仅会影响家庭稳定性和凝聚力,还会诱发或加剧父母的消极情绪,导致消极的育儿行为,[89]进而不利于儿童社会—情绪能力的发展。因而,良好的家庭经济水平和物质保障是促进儿童社会—情绪能力发展的重要条件之一。最后,在社会—情绪能力整体及部分能力发展上(如情绪表达、自我形象等),上海本地户籍的儿童显著优于非本地户籍的。由于生活环境的变化,一方面,非本地户籍的家庭承受着较大的生活压力,父母忙于工作而对儿童的关注多停留于物质需求层面,缺乏对儿童心理上的关怀和教育,当儿童遭遇问题时往往会教导儿童以“隐忍”的方式应对;[90]另一方面,非本地户籍的儿童不可避免地要建立新的人际关系,但容易遭到同伴拒绝,加上与教师的沟通互动和情感交流不足,容易导致同伴关系消极、师生关系疏离,进而可能诱发孤独、自卑、多动等问题。[91]因此,非本地户籍儿童的社会—情绪能力发展处于非常不利的境地。可见,优质的家庭环境是儿童成长的重要基础,基于此,儿童能够获得更多的关爱与支持,以及充足的学习资源与发展机会,从而更有助于儿童社会—情绪能力的发展。

因我国不同区域发展差异大,儿童发展水平差异也较大,未来研究需以不同地区更多样化的样本为基础,考察学前儿童社会—情绪能力的发展状况,并进一步探究其他因素如儿童气质、父母元情绪理念等与儿童社会—情绪能力发展之间的关系及机制。

五、教育建议

(一)遵循儿童社会—情绪能力发展的整体性与不均衡性

儿童社会—情绪能力是社会能力和情绪能力的综合概念,具有综合性和多维性,社会—情绪各方面能力获得全面发展才能真正实现“21世纪核心竞争力”的提升。教师和家长既要意识到社会—情绪能力对儿童成长的重要意义,还应遵循儿童社会—情绪能力发展的特点。社会—情绪能力发展具有整体性,各方面能力关系密切,协同构成了社会—情绪能力系统。而且,儿童社会—情绪能力并非匀速发展,而是存在不均衡性和个体差异性的,可能部分儿童的某些能力到学龄期高年级阶段才能获得较好的发展。[92]社会—情绪发展问题会对儿童的学业成绩、社会适应等产生不利影响。[93]因而,我们应在尊重发展规律的基础上提供相应的发展支持,以促进儿童社会—情绪能力全面协调发展。尤其要注意的是,儿童的同理心和独立性发展相对缓慢。一方面,家长和教师可通过情境讨论、角色扮演等方式给予儿童在同理心方面的适当训练;[94]另一方面,要树立科学的儿童观,尊重儿童的主体性,在儿童成长中适当放手,给予儿童自主成长的空间。

(二)尊重儿童社会—情绪能力发展的年龄与性别差异

学前期是儿童社会—情绪能力发展的关键期,儿童社会—情绪能力发展经历了从低到高的发展过程。值得注意的是,并非各方面能力均随年龄增长匀速发展,中班阶段儿童的独立性和自我形象发展速度较慢,情绪调节能力还存在发展异常的风险。基于此,教师和家长应在尊重儿童年龄特点的基础上,积极发挥引导者与支持者的作用,为儿童树立良好的榜样,并给予儿童积极回应与有效支持,如鼓励儿童勇敢面对挑战性任务、指导儿童正确调节自身情绪,从而促进儿童社会—情绪各方面能力在学前阶段获得全面协调发展。然而,相对女童而言,男童的社会—情绪能力发展水平偏低。对此,教师和家长应尽早重视和加强男童社会—情绪能力的培养,给予男童更多的支持、鼓励与引导,以确保男童的社会—情绪能力获得及时发展,为其长远发展奠定基础。

(三)整合各种资源为儿童社会—情绪能力发展创设良好环境

家庭作为儿童生活成长最基本的环境,对儿童社会—情绪能力发展的影响具有直接性和持久性的特点。对此,家长和教育者要充分调动并利用各种资源,为儿童创造良好的家庭成长环境。首先,学历较低的父母应积极通过幼儿园、社区、网络等途径学习育儿知识,尤其是促进儿童社会—情绪能力发展方面的。其次,祖辈育儿容易出现过度宠溺儿童、忽视儿童心理需求等问题,幼儿园和社区应定期开展面向祖辈的育儿讲座、座谈会等,给予祖辈在科学育儿方面的指导。再次,对于独生与非独生的儿童,教师和家长应提供有针对性的支持与引导,如为独生儿童提供多样化的社会交往、学习锻炼的机会,以促进其同理心和独立性发展。对非独生儿童给予更多的鼓励与肯定,从而提升其自尊自信。有研究表明,核心家庭独生儿童的同理心发展较差,[95]这提示我们也要关注不同类型家庭中独生与非独生儿童的家庭教养。而且,基于家庭结构和家庭关系的复杂性,家庭成员之间应努力营造和谐的养育环境,以确保家庭教育的一致性,这对儿童社会—情绪能力发展来说至关重要。最后,良好的家庭物质环境是儿童发展和父母育儿的保障,在促进3~6岁儿童社会—情绪能力发展这一进程中,政府应发挥弱势补偿的重要功能,为处境困难的流动家庭和收入薄弱的家庭,构筑社会保障政策体系,[96]为促进所有儿童的健康成长和全面发展助力。

参考文献:

[1]CASEL. What is the CASEL framework?[EB/OL].(2020-12-01)[2022-07-03]. https://casel.org/fundamentals?of?sel/what?is?the?casel?framework/.

[2][7]黄忠敬.社会与情感能力:影响成功与幸福的关键因素[J].全球教育展望,2020,49(6):102-112.

[3][15]CURBY T W, BROWN C A, BASSETT H H. Associations between preschoolers social?emotional competence and preliteracy skills[J]. Infant and Child Development,2015,24(5):549-570.

[4]ALZAHRANI M, ALHARBI M, ALODWANI A. The effect of social?emotional competence on children academic achievement and behavioral development[J]. International Education Studies,2019,12(12):141-149.

[5]黄泽文,叶宝娟,杨强.社会情绪能力对初中生社会适应能力的影响:同伴关系与自尊的链式中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021,29(11):1697-1702.

[6]黄泽文,叶宝娟,杨强.社会情绪能力对青少年生活满意度的影响:一个链式中介模型[J].中国临床心理学杂志,2020,28(3):615-618.

[8]JONES D E, GREENBERG M, CROWLEY M. Early social?emotional functioning and public health: the relationship between kindergarten social competence and future wellness[J]. American Journal of Public Health,2015,105(11):2283-2290.

[9]HAWKINS J D, KOSTERMAN R, CATALANO R F. Effects of social development intervention in childhood 15 years later[J]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,2008,162(12):1133-1141.

[10]教育部.3~6岁儿童学习与发展指南[EB/OL].(2012-10-09)[2022-07-03]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3327/201210/t20121009_143254.html.

[11]国务院.中国儿童发展纲要(2021—2030)[EB/OL].(2021-09-27)[2022-07-03]. https://www.nwccw.gov.cn/2021-09/27/content_295436.htm.

[12][93]DURLAK J A, WEISSBERG R P, DYMNICKI A B. The impact of enhancing students social and emotional learning: a meta?analysis of school?based universal interventions[J]. Child Development,2011,82(1):405-432.

[13]PAHL K M, BARRETT P M. The development of social?emotional competence in preschool?aged children: an introduction to the fun FRIENDS program[J]. Australian Journal of Guidance and Counselling,2007,17(1):81-90.

[14][71]李丹,陸文婧.0~3岁儿童社会情绪与社会行为发展的研究综述[J].上海师范大学学报(基础教育版),2008,37(3):8-14.

[16]吴春花.农业高职院校低年级学生社会情绪能力现状研究[J].高教学刊,2017(19):184-187.

[17]崔丽蓉.家庭暴力与幼儿语言及社会情绪能力的关系[D].太原:山西大学,2021:23-24.

[18]SCHMIDT M, DEMULDER E, DENHAM S. Kindergarten social?emotional competence: developmental predictors and psychosocial implications[J]. Early Child Development and Care,2002,172(5):451-462.

[19]ROSS K M, KIM H, TOLAN P H. An exploration of normative social and emotional skill growth trajectories during adolescence[J]. Journal of Applied Developmental Psychology,2019(62):102-115.

[20][82]李雪莹,李杨卓.父亲情绪表达与婴幼儿社会情绪能力的关系:婴幼儿气质的调节作用[J].学前教育研究,2018(04):28-39.

[21][73]BRONFENBRENNER U. Ecological systems theory[M]. London: Jessica Kingsley Publishers,1992:23.

[22]丁丽丽,何守森,周倩.家庭养育环境对儿童早期发育及情绪社会性发展的前瞻性研究[J].中国儿童保健杂志,2016,24(9):910-912.

[23][74]RHOADES B L, WARREN H K, DOMITROVICH C E. Examining the link between preschool social?emotional competence and first grade academic achievement: the role of attention skills[J]. Early Childhood Research Quarterly,2010,26(2):182-191.

[24][44]NILES M D, REYNOLDS A J, ROE?SEPOWITZ D. Early childhood intervention and early adolescent social and emotional competence: second?generation evaluation evidence from the Chicago longitudinal study[J]. Educational Research,2008,50(1):55-73.

[25][85]张艳.家庭养育环境对依恋形成及社会情绪发展的影响[D].济南:山东大学,2013:19-20.

[26]张媛媛,金星明,卞晓燕.上海城市幼儿情绪和社会性早期发展现状及影响因素分析[J].中国儿童保健杂志,2020,28(4):447-451.

[27]王志刚.婴幼儿社会情绪能力发展状况调查研究:以天津市为例[J].陕西学前师范学院学报,2019,35(4):101-107.

[28]俞铃.3~6岁独生与非独生儿童同伴交往比较研究[J].教育导刊(下半月),2020(08):48-52.

[29][33]王硕,赫英英,田甜.山东省农村3~6岁儿童情绪和行为问题调查分析[J].中国儿童保健杂志,2014,22(6):583-585.

[30]邢淑芬,梁熙,岳建宏.祖辈共同养育背景下多重依恋关系及对幼儿社会—情绪性发展的影响[J].心理学报,2016,48(5):518-528.

[31][95]EDWARDS O W. Empirical investigation of the psychosocial functioning of children raised by grandparents[J]. Journal of Applied School Psychology,2009,25(2):128-145.

[32][35][78][86]曹安.3~6岁城市儿童社会交往能力及其与家庭因素的关系的调查[J].上海教育科研,2000(06):40-43.

[34][70][85]刘国艳,王惠珊,张建端.30~36月龄城市幼儿性别及家庭因素与社会能力发展的关系[J].中国心理卫生杂志,2010,24(4):295-299.

[36]章景丽,陈瑞美,陈秋.家庭因素与学龄前儿童情绪与行为问题的关联研究[J].中华疾病控制杂志,2019,23(2):168-171.

[37]SINGH R, PANT K, VALENTINA L. Impact analysis: family structure on social and emotional maturity of adolescents[J]. The Anthropologist,2014,17(2):359-365.

[38][90]任晓春.城区流动儿童社会情绪能力影响因素及其干预研究[D].漳州:閩南师范大学,2019:22-23.

[39]BELHADJ K E, KOGLIN U, PETERMANN F. Emotional and behavioral problems in migrant children and adolescents in American countries: a systematic review[J]. Journal of Immigrant and Minority Health,2015,17(4):1240-1258.

[40]王晓芬,庄云.3~6岁外来务工人员子女同伴交往能力的发展特点[J].学前教育研究,2012(09):29-34.

[41]何佳屿.流动学前儿童情绪管理的现状研究[D].石家庄:河北师范大学,2019:18-19.

[42]陈昕慧.3~6岁自闭谱系障碍儿童社会情绪能力及其影响因素研究[D].上海:华东师范大学,2019:34-35.

[43]SHI H, GONG X, WANG Y. Parental migration, nurturing care, and early social?emotional development of children in rural China[J]. Early Childhood Research Quarterly,2021(57):40-50.

[45][48]张建端.《12~36月龄幼儿情绪社会性评估量表》修订研究[D].武汉:华中科技大学,2008:28-98.

[46][54]SQUIRES J, BRICKER D, TWOMBLY E. Ages & stages questionnaires: social?emotional, second edition (ASQ: SE?2TM)[M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing,2015.

[47]盖笑松.儿童入学准备研究与实践[M].长春:吉林教育出版社,2007:34.

[49]张晶,卞晓燕,JANE S. 年龄与发育进程问卷: 社会—情绪(第2版)中文版的效度研究[J].中国儿童保健杂志,2022,30(3):249-253.

[50][53]SQUIRES J. Social?emotional assessment/evaluation measure(SEAM)[M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing,2014.

[51][60][65]SJOE N M, BLESES D, DYBDAL L. Measurement properties of the SEAM Questionnaire using Rasch analysis on data from a representative Danish sample of 0 to 6?year?olds[J]. Journal of

Psychoeducational Assessment,2019,37(3):320-337.

[52]?IFT?I H A, BALAT G U. Sosyal?duygusal geli[?] [s]im de[g] erlendirme ?l?e[g] i: 48-66 ayl?k ?ocuklar [?][I]?in uyarlama ?al?[?] [s]mas?[J]. [?][I]n?nü ?niversitesi E[g] itim Fakültesi Dergisi,2018,19(3):74-87.

[55]卞晓燕,SQUIRES J,卢红梅.年龄与发育进程问卷:社会—情绪(第2版)的中国常模及信度研究[J].中国儿童保健杂志,2021,29(1):23-27.

[56]GREGOIRE J. ITC guidelines for translating and adapting tests[J]. International Journal of Testing,2018,18(2):101-134.

[57]姜勇.验证性因素分析及其在心理与教育研究中的应用[J].教育科学研究,1999(03):88-91.

[58]卢谢峰.验证性因素分析在问卷编制中的应用研究[J].教育测量与评价(理论版),2008(04):8-12.

[59]PARK Y A K. Evaluating psychometric properties of the Korean translated social emotional assessment measure for Korean preschool children[D]. Eugene: University of Oregon,2012:58-59.

[61]THOMPSON R A, LAGATTUTA K H. Feeling and understanding: early emotional development, blackwell handbook of early childhood development[M]. Oxford, UK: Blackwell Publishing,2006.

[62][92]陈琴.小学儿童社会情感能力的差异性表征及因应对策[J].中国教育学刊,2021(11):32-38.

[63]SAARNI C. The development of emotional competence[M]. New York: Guilford Press,1999.

[64]吴怀能,柯雪琴,季玉珍.学龄期儿童自我意识现状调查[J].浙江预防医学,2010,22(4):13-15.

[66]HOFFMAN M L. Empathy and moral development[J]. The Annual Report of Educational Psychology in Japan,1996:157-162.

[67]高敬.学前教育实践应坚守怎样的儿童立场[J].教育发展研究,2020,40(12):38-45.

[68]张丹,秦锐,宋佳.江苏省城市幼儿社会性和情绪发展现况及影响因素研究[J].中国儿童保健杂志,2015,23(3):247-249.

[69]ERIKSSON M, MARSCHIK P B, TULVISTE T. Differences between girls and boys in emerging language skills: evidence from 10 language communities[J]. British Journal of Developmental Psychology,2012,30(2):326-343.

[72]JOLLIFFE D, FARRINGTON D P. Development and validation of the basic empathy scale[J]. Journal of Adolescence,2006,29(4):589-611.

[75]李東阳,王争艳,朱雪娜.北京市城区婴儿养育现状调查及影响因素分析[J].中国儿童保健杂志,2015,23(6):619-623.

[76][77]李燕芳,刘丽君,刘丽莎.父、母学历与教养行为对学前儿童发展的影响[J].中国特殊教育,2015(04):76-83.

[79]JACOB T, JOHNSON S L. Parent?child interaction among depressed fathers and mothers: impact on child functioning[J]. Journal of Family Psychology,1997,11(4):391.

[80]GAGN? C, BERNIER A, MCMAHON C A. The role of paternal mind?mindedness in preschoolers self?regulated conduct[J]. Infant and Child Development,2018,27(3):e2081.

[81]杜雨茜.3~6岁幼儿父母情绪表达、亲子关系与父母教养效能感的关系研究[D].上海:华东师范大学,2021:61-62.

[83][87]邢淑芬,孙琳,王媛.我国社会变迁背景下儿童养育行为的代际差异[J].教育研究,2012,33(11):122-127.

[84]刘晶波.独生子女家庭教育的特点及其对儿童社会性发展的影响[J].南京师范大学报(社会科学版),1999(05):64-68.

[88]刘云,赵振国.隔代教养对学前儿童情绪调节策略的影响[J].学前教育研究,2013(02):37-42.

[89]ABIDIN R R. Introduction to the special issue: the stresses of parenting[J]. Journal of Clinical Child Psychology,1990,19(4):298-301.

[91]李丹,陈峰,陈欣银.文化背景与社会行为和适应:城市、农村和流动三类儿童的比较研究[J].心理科学,2011,34(1):93-101.

[94]CORRIGAN P W, WATSON A C. How children stigmatize people with mental illness[J]. International Journal of Social Psychiatry,2007,53(6):526-546.

[96]王桂新,霍利婷.我国儿童早期照顾政策框架构建:基于资源平等理论视角[J].北京行政学院学报,2020(02):97-106.