“调虎离山”让敌人主动离开有利位置

张岩

“调虎离山”既是一个成语,也是兵书《三十六计》中的第十五计。它有何深意?又有哪些运用此谋略赢得胜利的经典战例?

东汉:虞诩巧计诱敌

115年(东汉元初二年),西北叛乱羌族武装攻扰武都郡(今甘肃陇南成县以西)。东汉邓太后提拔虞诩(xǔ)为武都太守,赶赴该地,迎击羌人。

在奔赴武都途中,虞诩和部下被数千羌人阻截在陈仓崤(xiáo)谷(今陕西宝鸡大散岭)。当时,鉴于羌人士气正旺,又占据了有利地势,故强攻不可取,又不能绕道行军,虞诩陷入了两难的境地。

为诱使羌人离开崤谷这个易守难攻的阵地,虞诩令部队停止前进,摆出一副按兵不动、就地扎营的样子,还宣称:行军受到阻碍,准备向朝廷请求增援,等援兵到了再发起攻击。

拦路的羌人一看虞诩这副固守待援的架势,觉得汉军一时半会儿也跑不了,索性只留下少数兵力监视,其余大部都分散到邻县去抢掠。

虞诩计诱羌人主力离开易守难攻的崤谷之后,立即令部队趁虚突围,急速行军,昼夜兼程,日行百余里。此外,他还令沿途增加灶的数量,每日递增,造成朝廷援军已到的假象,故意向敌人示强。果然,羌人以为汉军援兵陆续赶到,不敢对汉军轻易出击。

就这样,虞诩顺利地通过了陈仓崤谷,赶到武都郡,很快就平定了羌人叛乱。在这场遭遇战中,虞诩设计将羌人主力引离险要有利地形,然后乘势突破拦截,是“调虎离山”计的经典战例。

东汉:孙策施策取庐江

东汉末年,群雄并起,各霸一方。在长江和淮河地区,会稽太守孙策和庐江太守刘勋势力较大,双方都虎视眈眈,企图吞并邻地。此外,为防备孙策,刘勋还专门将郡治迁到皖县(今安徽潜山市)。

199年,孙策准备夺取江北庐江。但庐江南有长江之险,北有淮水阻隔,易守难攻。刘勋又是一方霸主,刚刚收编了很多袁术的部将,实力并不弱于孙策。如果硬攻,孙策取胜的机会很小,而且就算取胜也会损兵折将,元气大伤。

孙权(左)、孙策(右)雕像

为此,孙策一边对外宣称要征讨江夏太守黄祖、为父亲孙坚报仇,让刘勋放松警惕;另一边,抓住刘勋志大才疏、嗜财如命的特点,派人携带大量礼物,给刘勋送了一封信。孙策在信中夸赞刘勋功名远播,令人仰慕,表示要与刘勋交好。不仅如此,他还以弱者的身份求救,称豫章郡海昏县的上缭(今江西永修)经常派兵侵扰,而自己力弱,不能远征,请求刘勋将军发兵降服上缭,同时表达了感激之情。

刘勋见孙策极力讨好自己,万分得意。加之上缭向来以殷实富裕著称,刘勋觊觎日久,如今见孙策主动送礼求援,于是满口应承。手下谋士刘晔提醒他,要防备孙策有诈。然而,一心想扩充势力的刘勋,已被孙策的厚礼和甜言蜜语迷惑,心中盘算的是征服上缭后能够夺取的财富,哪里听得进忠告?此后不久,刘勋亲率主力攻打上缭,然而到后却发现当地豪强坚壁清野(指坚守营垒或据点,并将周围地区的粮食、牲口等重要物资转移或收藏起来,使入侵之敵不能掠夺和利用)。刘勋忙活了半天,什么也没抢到。

得知刘勋主力尽出的消息后,孙策将全军兵分两路:孙贲、孙辅领兵八千人,埋伏在刘勋回师的必经之路彭泽;他和周瑜则率领两万主力部队直捣刘勋的大本营皖县。在孙策的奇袭下,庐江守军毫无招架之力,孙策很快就拿下治所皖县,连同刘勋家眷在内的3万多人,全成了俘虏。

之后,孙策留下3000人马防守,其余部队继续对刘勋发动攻击。刘勋听说后院失火,大惊失色,急忙回师,结果在彭泽中了埋伏,遭到惨败,只得向江夏太守黄祖求救。黄祖派军五千前来支援,却被从皖县赶来的孙策击溃。刘勋败逃,投向曹操。就这样,孙策通过“调虎离山”之计,诱使对手离开老巢,轻取庐江、称霸江东,为后来三国鼎立中东吴割据奠定了基础。

元末:朱元璋计诱陈友谅

1360年(元至正二十年),元末群雄之一的陈友谅攻取朱元璋占据的太平(今安徽当涂)后气焰甚盛,在长江边上的采石称帝,并率军北上,直攻朱元璋治下要地应天(今江苏南京)。

大敌当前,江东震恐。为了击败陈友谅,朱元璋密召与陈友谅有旧识的部将康茂才,命他假装内应,调虎离山,将陈友谅大军引诱到伏击圈中来。

康茂才依计而行,将信送至陈友谅军中。刚刚称帝的陈友谅志得意满,不疑有诈,反而认为康茂才投诚,说明朱元璋的部将都害怕自己的兵威,对方已是众叛亲离。他问:“康公在什么地方?”信使答道:“守江东桥(在秦淮河入长江口处)。”陈友谅问:“江东桥是石桥还是木桥?”信使答:“木桥。”陈友谅对此信之不疑,让信使告诉康茂才:等大军一到桥边,他就大喊“老康”,到时候康茂才临阵起事,里应外合,消灭朱元璋。

信使回去向朱元璋如实报告,朱元璋连夜下令将江东木桥拆掉,换上铁石桥,又命部将张德胜在江东桥附近修筑虎口城防御,命大将冯国胜、常遇春率帐前五翼军3万人埋伏在石灰山(今江苏南京幕府山,北临长江,为南京的门户),命大将徐达率兵列阵南门外、杨憬屯兵大胜港(今南京兴中门外),朱元璋则亲率主力屯兵卢龙山(今南京西北20里处)。同时,他号令各军看旗号行动,敌人到来,则举红旗;举黄旗,则伏兵齐出,袭击敌军。

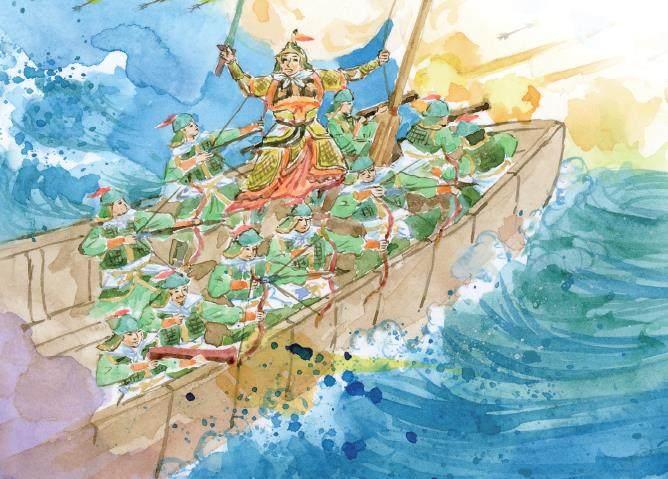

朱元璋设伏兵击溃陈友谅场景图

不久,陈友谅的舟师(即水军)进入大胜港。因大胜港狭窄,仅能容3只船通过,所以舟师一时难以全部通过,陈友谅只能退出大胜港,驶入长江,沿江直冲江东桥。至江东桥后,陈友谅发现桥是铁石桥而不是木桥,心生骇疑,连呼“老康”,并无应者,方知上当。

奇袭江东桥的计划落空,陈友谅只能率舟千余艘开往龙江,令万人登陆安营扎寨。当时天降大雨,朱元璋下令举起红旗,大军乘雨攻陈军营寨。双方刚交战,朱元璋又下令举起黄旗,冯国胜、常遇春率伏兵突起,徐达、张德勝也率部杀来,被内外夹击的陈军顿时大乱。

陈友谅部兵力虽众,但在朱元璋伏兵的袭击下,早已乱了阵脚,纷纷逃回舟中。谁知屋漏偏逢连夜雨——突然赶上潮退,舟船搁浅,寸步难移。朱元璋抓准时机,挥军猛攻。激战后,陈友谅军被杀、淹死者不计其数,被俘2万多人;陈友谅自己乘小舟逃脱。而朱元璋缴获巨舰百余艘,实力大增。

应天之战是朱元璋与陈友谅的关键一战。此战中,朱元璋利用陈友谅旧交诈降为诱饵,调动陈友谅进入埋伏圈,完全掌握了战争的主动权。

面对困难或强大的对手,不一定要与其硬碰硬,变通才是解决问题的关键。虞诩、孙策、朱元璋正是灵活变通、调虎离山,才掌握了战争的主动权,赢得了最后的胜利。

你还想了解哪些谋略?请扫描二维码告诉知力君,我们将邀请专家为你解读!

兵法解析

在军事史上,“调虎离山”是一种调动敌人的谋略。其中,“虎”一般指强敌,“山”指敌人经营多年的阵地。综合来看,它比喻设法引诱敌人离开有利地势,丧失原有优势,使其化强为弱、寸步难行,而我方掌握主动、赢得胜利。

“调虎离山”的核心点在“调”字上。“兵学圣典”《孙子兵法·势篇》强调:“善动敌者,形之,敌必从之;予之,敌必取之。”意思是,善于调动敌人的名将,用假象去欺骗敌人,或用利益去诱惑敌人,诱使对手贸然行动。

“调虎离山”是有针对性的心理陷阱,是带着“香味”却有欺骗性的诱饵。因此,“调虎离山”的关键在于:如何制造假象,如何造成敌人错觉,并最终成功调动其入彀(gòu,指牢笼、圈套)。

在中国古代战争史上,有多位名将灵活运用“调虎离山”之计,诱使对手离开既有阵地,进入预先设定的战场,进而使己方赢得胜利。

(责任编辑 / 陈琛 美术编辑 / 周游)