不同秸秆还田和耕作方式对小麦干物质积累量和产量的影响

●任改娟 (甘肃省定西市临洮县衙下集镇农业农村综合服务中心 甘肃 定西 730503)

小麦是我国重要的粮食作物,对保障我国粮食安全具有重要意义。小麦产量的提高除了依靠优良品种的选育,还要依赖于栽培措施的优化和耕作模式的改进[1]。研究表明,秸秆还田能够改善土壤理化结构,增强土壤保墒能力,减少地面蒸发,协调水、肥、气、热关系,提高土壤水分利用率,进而促进作物生长,加快作物的生育进程,显著提高作物产量和种植效益[2]。耕作可通过改善耕层土壤结构和表面状态进而调节土壤的水热状况,能够为作物生长提供优良的土壤环境[3],不同耕作方式对不同土壤类型和不同种植作物土层物理性状有不同影响,因此,试验设置不同秸秆还田和耕作模式,研究小麦干物质积累和产量的变化特征,为小麦高产栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验于2020年在甘肃省定西市临洮县上营乡进行,地处103°29'~104°19'E,35°03'42''~35°56'46''N,陇西盆地西缘,青藏高原东侧。属温带大陆性气候,年平均气温7℃,年降雨量317~760 mm,主要集中在7~9月,无霜期80~190 d。上茬作物为玉米,小麦供试品种为“陇中5号”。土壤类型为黄绵土,pH值7.8,含有机质13.55 g/kg、全氮0.75 g/kg、速效氮116.34 mg/kg、速效磷16.27 mg/kg、速效钾163.47 mg/kg。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,主区为秸秆还田方式,设置秸秆覆盖还田(S1)和翻压还田(S2),副区为耕作方式,分为旋耕(W1)、深松(W2)和深翻(W3)。秸秆覆盖还田:在玉米收获后,将秸秆转移到田外,耕作完成后进行粉碎带状覆盖。翻压还田:将玉米秸秆粉碎后翻入土壤。耕作同时施入氮肥(N) 90 kg/hm2、磷肥(P2O5)80 kg/hm2、钾肥(K2O)80 kg/hm2作为基肥,基本苗数为360万株/hm2,在拔节期追施氮肥(N)60 kg/hm2。每个处理3次重复,每个小区面积45 m2,其他措施参考当地高产栽培麦田管理要求。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 小麦干物质积累量的测定分别在拔节期、开花期和成熟期,在各小区选择长势一致、生长健壮的植株30株,将茎秆、叶片、穗、籽粒和颖壳分开处理,105℃条件下杀青30 min,80℃烘干至恒重,用电子天平进行称重,测定干物质。计算花后干物质转运量和贡献率。

花后干物质运转量(t/hm2)=成熟期籽粒干重-营养器官花前贮藏物质运转量;

花后干物质对籽粒的贡献率=花后干物质积累量/成熟期籽粒干重×100%。

1.3.2 小麦产量及产量构成因素的测定小麦成熟时实收测定每个测产区小麦产量,每个小区连续取20株小麦穗进行室内考种,调查穗粒数、千粒重。

1.4 数据处理及分析

试验数据使用Excel进行数据整理,使用SPSS进行方差分析和多重比较。

2 结果与分析

2.1 秸秆还田和耕作方式对小麦干物质积累的影响

不同秸秆还田和耕作方式下小麦干物质积累量,见表1。

由表1可知,随着生育进程的推进,小麦干物质积累量呈逐渐增加的趋势,在拔节期,各处理间无显著差异(P>0.05)。在开花期S2W3处理的干物质积累量最多,且在同一秸秆还田下表现为W3>W2>W1。成熟期的干物质积累量S2W3处理最多,显著高于其他处理(P<0.05),S1W2、S1W3、S2W1、S2W2处理间无显著差异(P>0.05)。花后干物质转运量在S1处理下表现为S1W2>S1W3>S1W1,S1W3和S1W1无显著差异(P>0.05)。S2处理下各处理无显著差异(P>0.05)。花后干物质贡献率表现为S2W3>S2W1>S2W2>S1W2>S1W1>S1W3,S2W3和S2W1无显著差异(P>0.05)。说明不同秸秆还田和耕作方式对小麦生长具有显著的影响。

2.2 秸秆还田和耕作方式对小麦产量及产量构成因素的影响

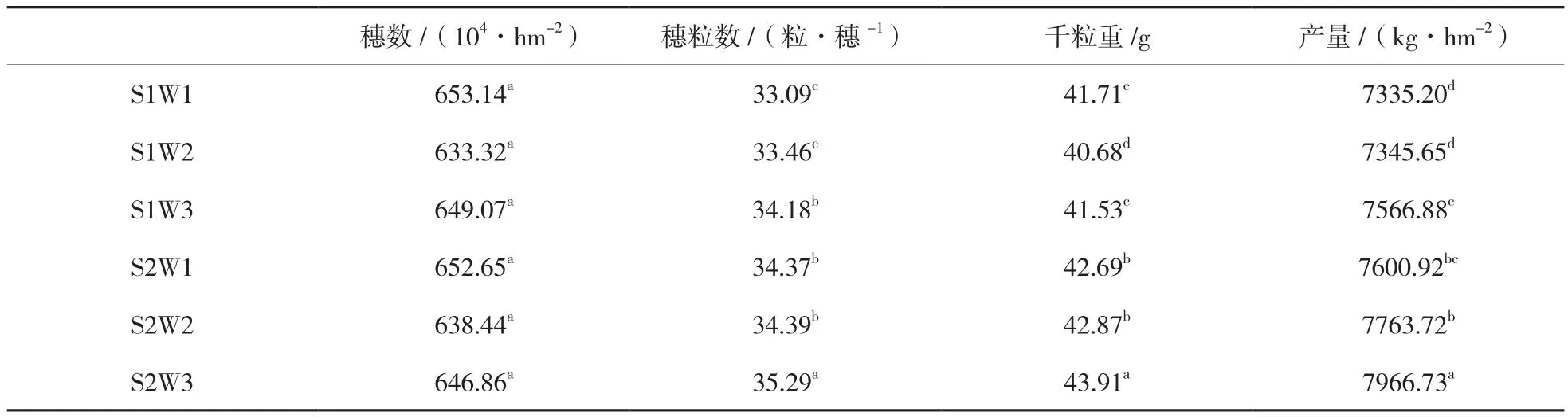

不同秸秆还田和耕作方式下小麦产量及产量构成因素,见表2。

表2 秸秆还田和耕作方式下小麦产量及产量构成因素处理穗数

由表2可知,不同秸秆还田和耕作方式下小麦产量存在差异,其中各处理间的穗数无明显差异,穗粒数在同一秸秆还田方式下表现为W3>W2>W1,在同一耕作方式下表现为S2>S1,在S2W3处理下的穗粒数最多。千粒重在S1处理下,S1W1和S1W3处理间无显著差异(P>0.05),显著高于S1W2(P<0.05),在S2处理下表现为W3>W2>W1,S2W1和S2W2处理间没有显著差异(P>0.05)。产量表现为S2W3>S2W2>S2W1>S1W3>S1W2>S1W1,S2W3处理显著高于其他处理,S1W1和S1W2、S2W1和S2W2处理间无显著差异(P<0.05)。说明秸秆翻压还田和深耕对提高小麦产量具有较好的效果。

3 讨论与结论

秸秆还田能够有效改善作物的生长环境,从而促进作物的生长发育和产量形成。耕作是改善土壤理化性质的重要措施[4],生产中二者常联合使用。作物生长过程中干物质积累是籽粒产量形成的物质基础,研究表明,秸秆还田能够增加作物干物质积累量[5],其在一定范围内与产量呈正相关。本研究结果表明,在不同秸秆还田和耕作方式下小麦干物质积累量、花后干物质转运量和花后干物质贡献率在各生育期均是秸秆翻压还田+深翻处理最高,这可能是由于秸秆深翻还田使秸秆在土壤中分解更快,有机碳氮能够被土壤微生物充分利用,从而增加土壤生物多样性,增大土壤孔隙度、提高水稳性团聚体比例和总持水量。同时,深翻有利于打破犁底层,为作物根系生长提供良好的条件[6]。

本研究表明,小麦穗粒数、千粒重和产量均是秸秆翻压还田+深翻处理最高,说明秸秆还田配合深翻具有较好的增产效果,主要是由于深翻将秸秆埋入土壤深层,促进根系下扎,从而使根系吸收深层土壤养分,为地上部分生长提供条件,促进干物质向籽粒运输。另一方面,深翻能够将表层土壤的病原菌和虫卵深埋地下,从而减少了玉米病虫害的发生。

综上,不同秸秆还田和耕作方式组合处理下小麦干物质积累量和产量存在明显差异,其中秸秆翻压还田+深翻处理的小麦在各生育期的干物质积累量最多,穗粒数、百粒重和产量最高,是较好的栽培管理方式,可在生产中推广应用。