苏州市等高城镇化率地区农产品品牌建设探析

司子强 靳代平 张海

摘 要 2017年,党中央、国务院明确提出要推进区域公用农产品品牌建设,支持地方以优势企业和行业协会为依托,打造区域特色品牌,引入现代要素改造提升传统名优品牌。目前,关于农产品品牌的研究主要集中在一些农产品主产区,而对于高城镇化率地区的农业生产和农产品品牌建设却很少涉及。以江苏省苏州市为研究对象,分析其面临的农业产值占比小、农业生产规模普遍较小、生产相对分散、生产经营成本较高等困境,并提出高城镇化率地区必须立足当地市场,通过集约化生产、增加科技投入、保障农产品品质、开展个性化营销等方式推动农产品品牌创建与发展。

关键词 农产品品牌;高城镇化率地区;江苏省苏州市

中图分类号:F323 文献标志码:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.08.040

近年来,我国城镇化率不断提高。国家统计局相关数据显示,截至2021年末,我国城镇常住人口

91 425万人,占全国人口比重(城镇化率)为64.72%;

城市建设用地面积和征用土地面积也逐年增加,相对应的,城镇化率提高较快的地区的农业生产用地则不断减少。例如,江苏省农作物播种面积从1999年末的802万hm2下降到2020年的748万hm2,其中苏州市的城镇化率从2005年的64.7%上升到2021年的81.93%,同期粮食播种面积则从17万hm2下降到12万hm2。由此可见,在高城镇化率地区,农业生产规模的下降已经成为不可逆转的趋势。因此,高城镇化率地区的农业必须探索出一种符合自身特点的发展模式。

1 高城镇化率地区农业生产的困境

当前,我国经济发展的地区差异仍然较大,有些地区的经济发展仍然以农业为主,而有些地区的农业产值在国民生产总值中的比重已经下降到1%以下。农业产值在国民生产总值中占比不仅意味着农业生产规模的差异,也隐含着财政投入的不同。对于高城镇化率地区而言,其农业生产至少会呈现出以下4个特点。

1.1 农业产值占比小

城镇化水平的不断提高意味着工业用地、城市建设用地不断扩张,以及农业人口持续不断地转移为非农业人口等。在多种因素共同作用下,高城镇化率地区农业生产的规模必然会不断缩小,农业产值在国内生产总值中的比重将会下降到一个较低的水平。通过横向比较也可发现,城镇化水平和农业产值占比呈现出明显的负相关关系。

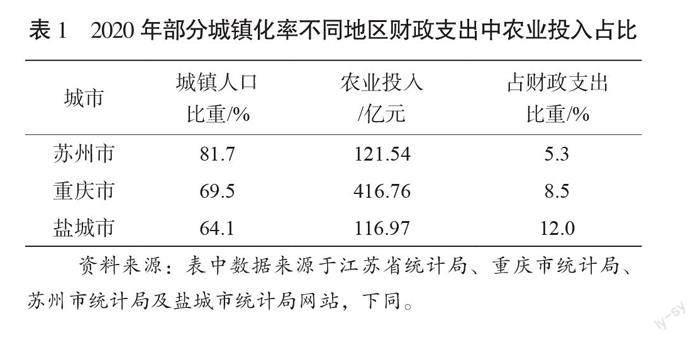

从统计数据来看,由于农业产值对国民经济的贡献率不断下降,一些地方政府对农业的重视程度和投入水平也随之下降。将苏州市分别与同省内的盐城市,以及中西部的重庆市进行对比,两者农业产出在国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)中的贡献率均高于苏州市,而城镇化率则低于苏州市。通过对不同地区农业财政投入水平的比较可以发现,通常城镇化水平较高的地区,农业投入占比反而较小(见表1)。

1.2 生产规模普遍较小

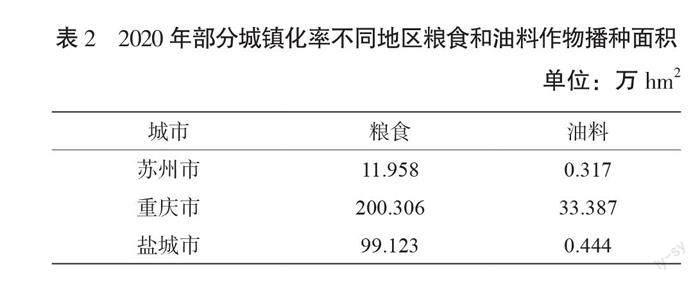

高城镇化率地区的农业生产规模普遍较小。通过横向比较可以发现,苏州市相比于盐城市、重庆市,其各类农产品的生产规模、产量都较小(见表2)。农产品生产规模小,就难以形成规模经济效应,也无法达到边际收益与边际成本相等的均衡产量,从而导致了深加工、品牌化等产业化运营模式难以展开。例如,阳澄湖大闸蟹在开发蟹粉、醉蟹等二次加工产品的过程中,就遇到了产量不足、品牌认知度不高的问题。

1.3 生产相对分散

高城镇化率地区的城市规划往往首先满足工商业用地和住宅用地的需求,这就不可避免地将原有的集中连片的农业打散、打乱,农业用地只能向分散的、小规模的产业园区、中小农户等经营模式发展。以苏州市为例,2020年苏州市粮食播种面积共11.96万hm2,其中吴江区2.03万hm2,常熟市3.13万hm2,张家港市2.84万hm2,昆山市1.16万hm2,太仓市2.13万hm2;各个区(市)由于城市建设,农业生产进一步分散。杜建军等指出,农业集聚能够显著提高劳动生产率,实现规模经济。然而,城镇化水平较高地区的农业产业显然难以大规模的集聚,也就无法获得集聚带来的正向收益[1]。

1.4 生产经营成本高

1)农业生产经营的人力成本、土地成本、农资成本等各类成本居高不下。例如,苏州市耕地667 m2流转费2011年为416元,2012年为480元,2013年为586元,3年累计涨幅高达40.87%,且近年来仍然在不断上涨[2]。2)农业生产受到的非农制约因素较多,如环保、工商、城管、国土资源等。例如,随着近年来环保要求不断严格,阳澄湖大闸蟹由于养殖尾水处理的需要,真正的有效养殖面积只占总承包经营面积的70%~80%,变相提高了土地的租赁成本。此外,农业生产经营过程中非农设施用地、广告宣传、设点经营都受到不同程度的限制,进一步抬高了经营成本。

2 高城镇化率地区农业生产的相对优势

不可否认的是,城市本身是各类资源,包括资金、人才、技术、信息等要素的聚集地,因此高城镇化率的地区在农业发展方面也有着某些独特的优势。

2.1 具有较高的农业生产水平

研究表明,2019年末苏州市农业机械化水平已经达到90.1%,农业科技进步贡献率达到71.5%。与此同时,苏州市高标准农田占比和机械化水平分别超过80%和90%,农业现代化指数连续多年居全省乃至全国前列[3]。农业生产中较高的科技投入在农产品品牌建设中发挥着不可替代的作用,如在种质资源保护、独特品质性状保持、标准化生产、产品质量追溯等方面,都能做到更加科学、规范、统一,而这正是品牌形成的重要基础。

2.2 靠近农产品消费市场

由于高城鎮化率地区的农业生产规模普遍偏小,其农产品的产量甚至无法满足当地的需求,换言之,高城镇化率地区的农产品其消费市场主要在当地。苏州市早在2011年就开始大力推进“菜篮子”工程,逐步形成了“农超对接、农社(区)对接、直供专销、物流配送、展示展销”等农产品的本地化销售体系。到2020年,苏州市粮食种植面积11.96万hm2,总产

量88.81万t,确保了市民的“米袋子”持续安全稳定;蔬菜种植6.70万hm2,产量203万t,比2019年分别增加600 hm2和2万t,蔬菜自给率达到40%,有力保障了市民的“菜篮子”[4]。高城镇化率地区农产品的本土化消费趋势,同样在很大程度上确保了农产品的品质及品牌文化的相融性。

2.3 具有较高的农产品消费水平

我国东部沿海很多城镇化水平较高的地区,通常其人均收入水平和食品支出水平也较高。以苏州市为例,2021年苏州市人均可支配收入达到76 888元,食品消费支出为11 934元,在全国排名前列[4]。此外,较高的农产品消费水平还表现在农产品品牌意识不断增强,对于品牌溢价的认可度也在提高。调查数据表明,78.6%的消费者认为品牌农产品可以比非品牌农产品价格更高一些[5]。消费者实际的消费意愿和消费能力也印证了这一结论。在一些城市中,价格昂贵的日本越光米、黑龙江五常大米、高档水果等,在上市季节往往很快就销售一空。

2.4 具备较强的产业融合能力

农业与二三产业的融合不仅能够延长农业产业链,增加农产品的附加值,而且可以在很大程度上促进农产品的销售,这些同样是农产品品牌建设与发展的有利因素。以苏州市为例,2019年以来,在农业主管部门的推动下,苏州市已经建成57家共享农庄,联结各类农业经营主体400多户,提供了近1.2万个就业岗位,同时实现了包括餐饮、住宿、旅游、农产品收入7.8亿元。

3 高城镇化率地区农产品品牌的创建模式

通过以上分析可以发现,高城镇化率地区在农产品品牌的创建和发展中,既存在诸多不利因素,又有着一些明显的优势。因此,从长远来看,城镇化水平较高的地区需要扬长避短,将有限的资源集中到农产品品牌的建设中去,提高农产品的附加价值,从而实现更高水平的农业现代化和可持续发展。综合来看,主要可以在以下4个方面继续推进。

3.1 生产集约化

针对高城镇化率地区农业生产规模小、分散的问题,需要着力提升农业生产的集约化程度。1)进一步加大科技投入,通过智慧农业、数字农业建设不断加强农产品品质的标准化、统一化。例如,苏州市阳澄湖大闸蟹在2021年投入70多万元采购了远程监控系统和无人机巡航监测系统,并大力开发、构建智能监控系统、味觉特色分析与分子识别等质量管控体系,从而使大闸蟹的品质控制更加科学有效。2)加强现代农业产业园的建设,通过加大资金、技术和人才的投入进一步提升农业产业园建设水平。2020年,

苏州市新增现代农业园区面积0.4万hm2,拥有现代农业园区总面积9.33万hm2,新认定市级农业园区4家、省级农业产业示范园1家,吴江区获批创建国家级现代农业产业园。3)通过引入社会资本,创新土地流转形式,形成集中连片的农业生产基地。目前,苏州市各区(市)均有社会资本进入农业生产领域,其生产规模、技术水平均远高于原有的模式。4)提高农业生产的组织化程度,充分发挥行业协会、合作社、龙头企业在农产品品牌建设方面的作用。目前,苏州市已经成立了农业龙头企业协会、阳澄湖大闸蟹行业协会、碧螺春茶叶协会、苏州大米协会等各类农产品行业协会,并涌现出了苏州太湖雪丝绸股份有限公司、苏州东山茶厂股份有限公司等大型农业企业。

3.2 全域品牌化

目前,农产品的全域品牌化战略仍然存在着一定的争议。例如,很多研究者均认为农产品品牌建设只能以单品类为主,全域化、全品类的农产品区域公用品牌模式难以取得成功。事实上,由于高城镇化率地区各类农产品生产规模普遍偏小,如果采用单品类模式,品牌边际收益极低甚至为负;除非通过长期的口碑积累,否则品牌建设很难取得成功。浙江省丽水市的全域农产品品牌“丽水山耕”的成功表明,“政府引导+行业协会+企业参与”的全域品牌建设模式在某种程度上是可行的。“丽水山耕”品牌在2020年的时候就已经将销售范围拓展到了杭州市、上海市、深圳市等地,电子商务平台入驻企业超200多家,并开发了300多个以“丽水山耕”为标识的旅游产品[5]。当前,苏州市也在推进全域品牌建设,目前已经設计了“苏州侬好”“昆味到”等品牌名称,后续将整合各级各类农产品品牌,形成推广合力。

3.3 市场本地化

高城镇化率地区的农产品品牌建设一定要立足于当地及周边市场。1)高城镇化率地区农产品的产量有限,而市场容量又相对较大,如果能充分满足当地市场的需求,农产品品牌就足以树立起来。2)农产品品牌的建设往往与当地的饮食文化、历史底蕴有着密切的关系,因此立足于当地历史文化的农产品品牌建设更易取得成功。3)从农产品物流运输的角度来看,在当地市场销售不仅能够保障农产品的品质口感,而且能节省流通费用,真正实现同城化销售。近年来,苏州市的苏州大米、吴江香青菜、吴中鸡头米等农产品,正依托当地餐饮、营销、物流等资源逐步树立起

品牌。

3.4 营销个性化

在当前的消费趋势下,农产品的品牌营销也应朝着个性化、定制化的方向发展。对于注重农产品品牌的消费群体,其对农产品的品质、特性、安全、体验等方面更为看重。那么,高城镇化率地区的农业企业,由于靠近市场,可采取会员制、认养制等新型的农产品营销方式,面向特定消费群体销售农产品,从而在长期的销售过程中逐步树立起自己的品牌形象。以苏州市昆山市的上膳源企业为例,其采用会员制营销,会员支付年费后,企业每年为会员配送50次。这种方式既保障了企业的收入稳定,又能使消费者购买到高品质的农产品。

参考文献:

[1] 杜建军,谢家平,刘博敏.中国农业产业集聚与农业劳动生产率:基于275个城市数据的经验研究[J].财经研究,2020,46(6):49-63.

[2] 王晓静.经济发达地区农村土地承包经营权流转效率问题研究:以苏州市为例[J].农业经济,2015(10):50-51.

[3] 田婷,朱琳,徐雯,等.苏州率先基本实现农业农村现代化途径研究[J].湖南农业科学,2021(10):108-111.

[4] 苏州市人民政府.苏州市发布2020年食品安全状况白皮书[EB/OL].(2021-04-08)[2023-03-05].https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/szyw/ 202104/87555a6122344e1ebbca80051ba2f341.shtml.

[5] 郑小平,郑爽玉,黄秋怡.模式争议下区域农业品牌建设的政策工具选择研究[J].中国农民合作社,2022(7):22-26.

[6] 宫丽云,李玉萍.农产品区域品牌长效发展研究:以丽水山耕为例[J].农业与技术,2020,40(3):

148-151.

(责任编辑:张春雨)