运营隧道路面起拱及二衬开裂病害综合检测及处治技术研究

邵小军 李中汉 蒋子杰 谢茜茜

摘要:针对运营高速公路隧道路面起拱、衬砌开裂病害,文章依托工程实践,通过调查、物探与钻探相结合的手段,从洞内和洞外两方面对病害段进行了系统的检测,准确把握病害成因,并结合检测结果制定了针对性的处治方案。结果表明,所采用的综合检测方法适用于运营隧道路面病害成因检测,处治方案效果良好,可为类似工程案例提供参考和借鉴。

关键词:运营隧道;路面起拱;二衬开裂;综合检测;处治

中图分类号:U457+.2A391334

0引言

隧道作为高速公路重要的组成部分,其路面起拱、衬砌开裂等病害的存在会影响行车安全。准确检测病害成因,并采用科学有效的病害处治措施,及时修复隧道路面和衬砌,对保障公路交通安全、延长道路寿命具有重要意义。

邓彬[1]针对某高速公路隧道路面局部隆起开裂情况,采用钻孔取芯等方法对病害进行了分析判断,并给出了相应的处理对策;卢啸[2]依托季家坡隧道病害处治,对隧道路面起拱和衬砌开裂病害处治方案进行了研究;张标东[3]通过地质雷达、钻芯、模型分析等方法对隧道路面病害进行了检测,并提供处治方案;肖博等[4]通过外观检查、地质雷达、现场探坑等手段对路面病害进行详细调查,并提供处治方案;黄忠财等[5]采用现场检测与数值模拟相结合的手段研究了隧道路面起拱病害的演变过程。

综合以往的研究,很少结合洞内、洞外两方面对病害进行详细检测,易忽视路面上部围岩的影响,从而导致病害成因判别不够准确。本文依托广西某运营高速公路隧道的工程实践,采用调查、物探、钻探相结合的手段,对病害部位进行了洞内、外系统勘探,准确分析了病害成因,并制定针对性处治方案,处治效果良好,研究成果可为类似工程案例提供参考和借鉴。

1工程概况

某高速公路隧道下穿喀斯特地貌岩溶发育地区,设计为双洞分离式隧道,隧道建筑限界净宽为10.25 m,净高为5.0 m。右洞起讫桩号为K84+195~K85+210,长度为1 015 m;左洞起讫桩号为ZK84+195~ZK85+204,长度为1 009 m。隧址区海拔高程412~621 m,相对高差达206 m,地形起伏较大。隧道于2018-11-28建成通车,2020年雨季期间管养单位检查发现:隧道右洞K85+067.5~K85+115段两侧二衬发育大量裂缝,其中YK85+070~YK85+080段右侧车道路面抬升,电缆槽变形,盖板倾斜,路面高差明显,有轻微跳车现象,严重影响行车安全。

2隧道病害检测

为准确把握病害成因,本文采用多种勘探手段,从洞内、洞外进行了系统的检测。其中,洞内采用调查、地质雷达探测、裂缝深宽检测、地震面波勘探和钻探等手段进行检测,洞外采用地表钻探进行检测。

2.1二衬裂缝发育情况

采用ZBL-F800裂缝综合测试仪现场测试右洞21条裂缝,检测结果表明,右洞裂缝距离电缆槽高度约0~6 m、长度约1.2~7.3 m,裂缝深度约58~309 mm、宽度为0.10~1.62 mm。

2.2地质雷达检测

为查明隧道衬砌缺陷发育情况,采用瑞典MALA地质雷达配800 MHz和250 MHz屏蔽天线对里程YK85+000~YK85+200段进行了衬砌和路面检测。测线布置如下页图1所示。共发现各类大小衬砌缺陷11处,其中欠实5处,其余6处为欠实和脱空共存缺陷。YK85+000~YK85+200段病害主要集中在拱顶,以YK85+019~YK85+095.5段相對较为严重,其中YK85+070~YK85+077.5段右侧路面推测存在范围较大的欠实、脱空现象。

2.3路面面波勘探

由于场地混凝土层、较破碎灰岩与中风化灰岩存在波阻抗和波速差异,具备地震勘探应用基础,可用以查明软弱破碎带的分布位置。多道瞬态面波勘探使用德国DMT公司生产的24道SUMMIT XSTREAM PRO综合地震仪,在右侧车道平行设计测线2条,CX1、CX2测线长200 m,探测里程范围为YK85+000~YK85+200,如图2所示。

CX1测线剖面图如图3所示,主要可划分为混凝土、较破碎灰岩和中风化灰岩3层,破碎程度不同的上下两层灰岩层厚横向不均匀,在剖面63~80 m处深度为4~7 m区域的横波速度为420~480 m/s,推断该区域为岩溶破碎区。

CX2测线剖面图如图4所示,主要可划分为混凝土、较破碎灰岩和中风化灰岩3层,破碎程度不同的上下两层灰岩层厚横向不均匀,在剖面55~100 m处深度4~7.5 m区域横波速度为420~480 m/s,推断该区域为岩溶破碎区。

在右洞右侧车道病害区均匀布置5个孔深约15 m的钻孔,如图5所示。

钻探结果表明:ZK1号钻孔路面12.8 m以下一定范围存在炭质灰岩破碎带;ZK2号钻孔4.2~7.0 m深度揭示一充填型溶洞,充填物主要为粉细砂夹黏土。ZK2~ZK5号钻孔揭示局部浅层较破碎炭质灰岩,围岩破碎,裂隙发育,完整性差。

根据洞内地质钻探结果,围岩岩性与隧道出口部位出露的灰岩不同,病害区总体上以灰黑色炭质灰岩为主,破碎程度在水平和竖直方向上差异较大,存在小型充填型溶洞和围岩破碎带。钻孔水位埋深在路面以下0.97~1.65 m,以岩溶裂隙水为主。钻探揭示结果与地质雷达和面波探测所反映的异常区基本一致。

2.4.2地表钻探

结合现场地形与路面标高,在隧道右洞里程YK85+070处右侧洞壁外8 m的地表位置布置1个100 m的钻孔(钻孔编号为DZK1),在里程YK85+095处左侧洞壁外10 m地表布置1个80 m的钻孔(钻孔编号为DZK2)进行钻探。勘探深度满足钻至路面以下≥10 m。

地表钻探结果表明,病害区洞身围岩主要为中风化炭质灰岩,较完整,局部夹有较破碎炭质灰岩,溶蚀裂隙发育,未发现溶洞和溶腔。其中DZK1号孔埋深55.2~58.9 m、89.2~89.8 m和93.0~94.7 m处为溶蚀裂隙破碎带,DZK2号孔埋深24.7~28.9 m、30.0~32.0 m和60.0~80.0 m处为溶蚀裂隙破碎带。

洞身范围较破碎炭质灰岩主要分布于隧道右洞左侧边墙外至路面以下10 m及右侧路面以下2~4 m范围。地表钻孔揭露两侧围岩完整性相对较好,洞身两侧围岩的工程性质较路面以下的围岩要好。

3病害成因分析

(1)施工因素:病害段二衬无钢筋,二衬裂缝深度约为58~309 mm。隧道拱顶存在较大范围的层间欠实和脱空现象,右侧路面隆起段存在欠实区域,一定范围存在破碎带和软弱岩层。

(2)地质因素:隧道两侧洞身围岩整体较完整,洞内钻孔揭露路面以下存在较破碎-破碎灰岩,局部呈粉末状、土状,完整性差,在里程K85+074处右侧路面以下4.2~7.0 m发育一处小型溶洞或溶腔,高度为2.8 m,充填饱和粉细砂。

(3)环境因素:雨季在水压的作用下造成路面隆起,同时对拱脚造成向外侧的挤压,衬砌在受到仰拱隆起后的挤压作用下而向围岩侧变形开裂。

综合施工、地质和环境等多方面因素,推测病害成因主要是由于病害区无仰拱、二衬无钢筋,导致衬砌受到外推力后容易变形。同时,仰拱的隆起造成拱脚变形,隆起部位衬砌在外推力擠压作用和上抬作用下而出现斜向裂缝,裂缝自隆起部分附近拱脚位置开始开裂呈现45°方向至拱顶开裂。路面以下围岩的工程性质较差,存在的溶洞是导致病害发育的主要因素,如图6所示。

4处治方案(1)衬砌预加固:采用环向I25b型钢钢架作环向内支撑,紧贴二衬表面安装,纵向间距为1.0 m,钢架采用25 mm螺纹钢筋连接,钢架基础固定在纵向I25b型钢抬梁上,如图7所示。

(2)路面以下破碎带加固注浆:可与内支撑钢架安装平行作业。加固里程为K85+067.5~K85+115段,注浆管采用50 mm×5 mm钢花管,单根长度为5 m,布置间距为1 m×1 m。先水泥单液浆,再注“水泥浆+水玻璃”双液浆,水泥浆水灰比为0.8∶1~1∶1,水泥采用P.O42.5水泥,水玻璃模数为2.8,水玻璃浓度为35°Be′。注浆压力控制在0.6~1.0MPa,注浆参数可依据现场实际进行调整。如图8所示。

(3)增设仰拱:病害段原设计无仰拱,破除路面后,按S5-A级衬砌类型增设仰拱、仰拱回填。施工里程为K85+067.5~K85+115,长度为47.5 m。内支撑钢架安装后,方可开挖仰拱,每循环仰拱开挖长度≤3 m。路面以下溶洞采用开挖回填C15片石混凝土进行处治。为加快施工进度,可视情况利用仰拱栈桥进行跳槽开挖,增加工作面。如图9所示。

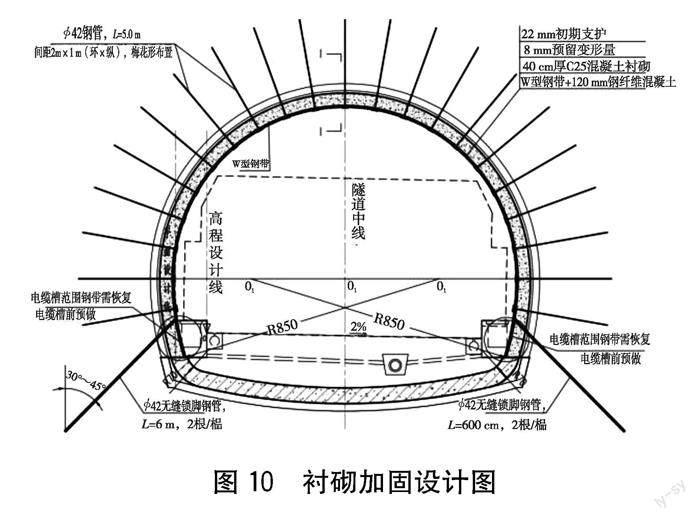

(4)衬砌加固:增设仰拱、仰拱回填施工完毕后,开始衬砌加固作业,加固里程为K85+057.5~K85+125。加固方式采用“W钢带+42 mm锚管注浆+喷射钢纤维混凝土”,之后采用聚合物砂浆抹面处理,如图10所示。

①W钢带采用WD280/3.0型,28 cm宽、3 mm厚,纵向每1 m设置1环,钢带固定采用M16×60扩底锚栓固定于二衬混凝土表面。

②42 mm锚管注浆:L=5.0 m,环向间距为2.0 m,梅花形布置。锚管配合W钢带进行安装,并提前在W钢带上预留孔。注浆管采用42 mm×4mm无缝钢管加工,成孔采用YT-28风钻或履带式钻机。注浆先注水泥单液浆,再注“水泥浆+水玻璃”双液浆,水泥浆水灰比为0.8∶1~1∶1,水泥采用P.O42.5水泥,水玻璃模数为2.8,水玻璃浓度为35°Be′。注浆压力控制在0.8~1.0MPa,注浆参数依据现场实际进行调整。

③C25网喷钢纤维混凝土:16 mm环向钢筋、12 mm纵向钢筋,网格间距为20 cm×20 cm;钢纤维采用等效直径为0.3~0.5 mm的方形或圆形断面,长度宜为20~25 mm,长径比宜为40~60,钢纤维掺量的体积率宜为1.0%。

④聚合物砂浆抹面:喷射混凝土后,对两侧盖板以上3.5 m高范围的表面进行整平,之后采用聚合物砂浆抹面,提高处治工程外观。

5结语

本文采用调查、物探和钻探相结合的手段,对隧道路面起拱、衬砌开裂病害进行了洞内、洞外全方位的系统勘探,并根据勘探结果制定了针对性的处治方案,得出以下结论:

(1)对运营隧道病害采用调查、物探和钻探相结合的综合检测手段,从洞内、洞外进行全方位系统检测的方法是可行的,通过该方法能准确把握运营隧道病害成因。

(2)本文采用的处治方案经过2022年暴雨考验,效果良好。由此可见,本文采用的路面隆起病害和二衬开裂处治方案,措施有效可行,可为今后类似工程案例提供参考和借鉴。

参考文献

[1] 邓彬.某高速公路隧道路面隆起开裂病害整治[J].现代交通技术,2012(8):29-30,34.

[2]卢啸.季家坡隧道路面起拱病害处治施工管理探析[J].工程建设与设计,2018(24):142-143.

[3]张标东.汉鄂高速巴家湾隧道路面病害分析与处治方案[J].交通世界,2015(4):132-134.

[4]肖博,秦峰.隧道路面病害检测及处治设计[J].公路交通技术,2012(3):105-109.

[5]黄忠财,熊雅文.公路运营隧道路面起拱病害检测及成因分析技术研究[J].西部交通科技,2021(3):179-183.

作者简介:邵小军(1985—),高级工程师,主要从事高速公路建设项目管理工作。