关中地区冬小麦品种混杂退化的原因及对策

孙军仓 燕鹏 王敬昌 陈三乐

摘要 本文分析了关中地区冬小麦品种混杂退化的主要原因,提出了相应的对策建议,以期为有效防止冬小麦品种混杂退化提供参考。

关键词 关中地区;冬小麦;品种混杂退化;原因;对策

中图分类号 S512.1 文献标识号 A

文章编号 1007-7731(2023)11-0021-03

冬小麦是陕西省第一大粮食作物,常年种植面积93.3 万hm2左右,主要集中在关中地区。关中地区冬小麦种植面积86.1 万hm2,占全省小麦种植面积的90.0%左右。关中地区冬小麦品质好,除主要满足陕西本地需求外,还大量供应甘肃、宁夏、青海等地。关中地区冬小麦生产每年因品种混杂退化造成的产量损失达5.0%以上,损失巨大。当前,在全国上下普遍重视粮食生产、努力保障粮食供给的形势下,针对关中地区冬小麦品种混杂退化的问题提出相应的解决对策、大力提高粮食产量很有必要。

1 关中地区冬小麦品种混杂退化的主要原因

1.1 机械混杂

机械混杂是关中地区冬小麦混杂退化的主要原因。在冬小麦种子繁殖全过程如种子拌种、包衣、施肥、播种、收割脱粒、干燥、贮藏、加工、运输等作业中,繁殖的小麦品种混入了其他小麦品种或其他作物或杂草的种子,这种混杂现象称为机械混杂。关中地区农村人均耕地面积约0.067 hm2,平均每个家庭0.199~0.333 hm2,青壮劳力多外出务工,留下年龄大的在家务农,这些人年老体衰,心有余而力不足,加之种粮效益低,一些农户不重视小麦生产,不愿花钱购买种子,多为自繁自留,不能按照种子生产技术规程操作,容易混杂,特别是播种和收获时不清理机器,这是关中地区小麦机械混杂的主要原因[1]。

1.2 生物学混杂

生物学混杂又称为天然异交或自然异交,也是关中地区冬小麦品种混杂退化的主要原因之一。冬小麦属自花授粉作物,除少数品种闭颖授粉外,大多数品种具有开颖授粉的特点,花粉传播距离可达200 m以上,因此不同小麦品种相邻种植时,很容易发生自然异交。冬小麦的自然异交率远比大麦、水稻等其他典型自花授粉作物高得多。有些冬小麥品种由于颖壳开张角度大,且持续时间长(10 d以上),自然杂交机会大大增加,异交率大大提高,成为该类品种混杂与退化的主要原因。

1.3 剩余变异

一般来说,生物育种是一个非常复杂的工程。大多数冬小麦新品种审定并开始推广时,群体并不是绝对的纯系,育种者只对很少的、主要的目标性状进行选择,而忽略了其他性状。植株个体在遗传性状上仍存在一定的差异,有些性状是纯合的,有些是杂合的。单基因或寡基因控制的质量性状较易纯合,微效多基因控制的数量性状不易纯合[2]。性状要纯合稳定下来需要多次种植,一个品种有很多性状,都要纯合稳定下来很难。人们有选择性关注几个主要性状,对一些非主要性状忽略,导致有些品种出台过早,分离纯化世代较低,选择纯合时间短,不够稳定,在以后的繁殖过程中会逐渐分离。如果不继续加以选择纯化,任其自然分离,经过不断的积累和叠加,则会出现更多、更明显的变异[3],从而引起生物学混杂。

1.4 选择不当,去杂不彻底

在冬小麦种子繁殖工作中,特别是原种繁殖过程中,如果技术人员和操作人员对冬小麦新品种的特征特性了解不够,不能按照品种的典型性状进行正确的选择,或因责任心不强,遗漏较多的杂、劣株(穗),有些只拔除高穗,不拔除矮穗,不整株去杂,都会造成品种混杂退化[4]。有些种子企业不能严格按照种子生产规程去杂去劣,或对新品种了解不够,或不重视小麦苗期、返青期、拔节期的去杂去劣,而只重视后期的选择工作。部分去杂工作人员为临时工,缺乏必需的专业知识和能力,往往去杂不彻底。有些杂株被遗留在地里,收获作种子使得来年种植田间杂株较多,影响了小麦产量,加速了种子的退化。农户自留种子很少去杂去劣,种子质量差,更易引起小麦种子混杂退化[4]。

1.5 栽培管理不科学

栽培环境对选择鉴定效果有重大影响,优良的栽培技术有利于小麦品种性状的充分表现,是进行准确选择的客观要求。不良的栽培条件如高温、低温、大风、干旱、播种过早、播量过大、不重视中后期施肥等,不仅不利于准确选择鉴定,而且会加速小麦种性的退化[5]。近年来,关中地区农民种小麦时普遍播种过早,原本在国庆节以后才能种植的小麦,提早到9月下旬,有些提早到9月22—23日播种。播种量由150.0~165.0 kg/hm2提高到187.5~210.0 kg/hm2,甚至有些达到225.0 kg/hm2以上,导致冬前苗稠苗旺,冬季冻害严重,春季容易倒伏。关中地区冬季干旱少雨,大部分农民不愿对麦田进行冬灌,导致麦田墒情不足,严重影响冬小麦的正常生长。施肥时“一炮轰”,播前将化肥一次性施入,之后不再施肥,导致小麦中后期脱肥早衰,影响产量。

1.6 病虫危害

冬小麦病虫害较多,如条锈病、叶锈病、白粉病、赤霉病、黄矮病、蚜虫、红蜘蛛等对小麦生产的影响很大。小麦病害生理小种经常变异,每年都有新的生理小种出现,导致冬小麦品种丧失抗病性(特别是垂直抗性品种)。小麦生理性状因病害的不断侵染和蔓延而迅速退化,加速了冬小麦品种的退化、性状变劣,产量大大降低。小麦虫害每年都有发生,虫口基数过大时严重危害小麦生长,使小麦生物学性状和经济性状变劣,也加剧了冬小麦品种的退化[6]。

2 关中地区冬小麦品种防杂保纯的对策建议

2.1 提供优良小麦品种

为冬小麦生产提供优良的小麦品种,是保证品种纯度的前提条件。培育冬小麦品种时,除了要研究产量、抗病性、抗逆性、适应性等几个主要性状外,还应关注穗层整齐度、穗子均匀度、籽粒大小均匀度、品质、粒色等其他性状。选择育种品系代数不能过低,以避免性状不稳定、种植过程中出现分离的情况,可采用加代等方式,1年种植2次或多次加大选择力度,还应注重商品性状的选择,使综合性状突出。

2.2 筛选适宜当地种植的优质高产品种

各级种子管理站要承担起为本地试验筛选优良冬小麦品种的重任,每年征集本年度国审和省审适宜在本生态区种植的冬小麦新品种及往年在本地种植表现好的品种。在本地设立多个品种比较试验,以当地主推骨干品种为对照,每个品种的种植面积至少在667 m2以上。按要求时间播种、施肥,控制好播量。整个生育期仔细观察记录,及时防治病虫害,收获前组织各级种子管理部门、农技中心、农技站、种植合作社、家庭农场及种植大户于田间观摩,现场评定各品种的优劣。初步筛选出表现好且适合本地种植的品种,最后按品种单独实收计产,根据产量、抗病性、抗倒性、适应性、品质等方面综合评价,最终选出几个适宜在本地小麦生产上推广种植的品种。每年秋播前及时提出并发布小麦品种布局推荐品种意见,确定本地小麦生产主推品种、搭配品种及示范品种。要克服”多、亂、杂”现象,一般以每个县5~6个品种,每个乡镇2~3个品种为宜,为广大种植户提供指引,避免农户因选种不当造成的损失,有效防止冬小麦品种的混杂退化。

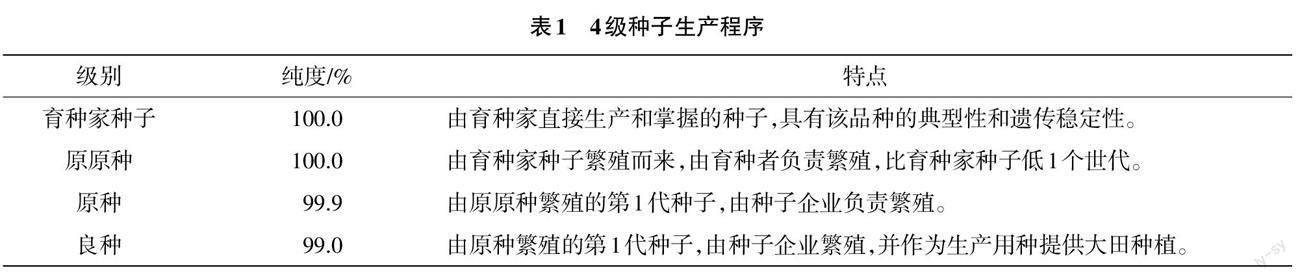

2.3 采用科学良繁体系

冬小麦种子繁殖可以采用4级种子生产程序,由育种家或育种单位负责繁殖提供育种家种子和原原种(表1)。种子公司用育种家或育种单位提供的原原种进一步繁殖原种及良种,为冬小麦生产提供优良种子。

从育种家种子到生产用种的各级繁殖过程中,都有严格的防杂保纯措施和种子检验制度,可最大程度地降低冬小麦品种混杂退化的机会,确保种子的纯度和质量。

2.4 严防机械混杂

防止品种机械混杂是保持品种种性和种子质量的重要措施。在播种、收获、脱粒、晾晒、加工、储藏等环节上,采用统一播种、收获、晒种、贮藏和加工,坚持分收、分运、分打、分晒,分藏,对所用工具、用品、库房都清扫干净,种子插排标号。在各个环节注意防杂,按要求操作,特别是播种和收获环节要清理干净机械,防止引起机械混杂。积极培育种植合作社和家庭农场,扩大优良冬小麦品种的种植面积,推广骨干品种,1个品种集中连片种植,防止因1家1户种植规模过小、种植品种过多而导致的混杂。要养成年年购种的良好习惯,购买高质量的种子种植,坚决杜绝用收获的粮食做种子,减少混杂退化几率。

2.5 严格去杂去劣

严格去杂去劣是防止生物学混杂的主要措施。在认真观察和掌握冬小麦品种典型特征特性的基础上,分清杂株、劣株。特别是种子田内的大麦、燕麦、节节麦、野生小麦、异品种株、异交株、退化株、畸变株、病株等,要能够准确快速作出鉴定,然后彻底拔除。在冬小麦幼苗、拔节、抽穗和成熟等关键时期进行多次去杂去劣,拔除时间越早越好,最好在开花前全部完成。从根部整株拔除,带到田外,不留后患,禁止只抽穗子,不拔植株,避免不良杂株、劣株在田间散粉,与正常植株发生杂交,更能避免冬小麦生长后期万一发生倒伏无法进行去杂去劣而导致的生物学混杂,尤其是旱地小麦中高秆品种要提前完成。

2.6 加强栽培管理,及时防治病虫害

创造良好的栽培环境,加强种子田管理,是防止品种退化的重要环节之一。在种子繁殖田选择上,要求排灌方便、地势平坦、肥力均匀。播期、播量、施肥、灌水、防治病虫害等管理环节应按照品种种性的要求,科学合理地开展。坚决防止发生早播、晚播、随意加大播量等现象,加强冬灌及春季病虫害的防治工作,确保种子田品种生长健康,籽粒饱满,延长小麦品种的生命期。

参考文献

[1] 芦静,温晓荣.浅析陕西省小麦种子生产中存在的问题及解决途径[J]. 种子科技,2020,38(21):129-130.

[2] 王有伟,张晓霞,丛颖,等. 玉米亲本种子混杂退化及提纯复壮措施[J].种子世界,2015(11):38-40.

[3] 王妍卿,裴忠有,陈玉春,等. 利用SSR技术对小麦田间混杂株的初步鉴别[J]. 天津农林科技,2019(4):9-11.

[4] 李剑英. 大田小麦品种混杂的调查方法、问题原因及建议[J]. 种子世界,2016(2):11-13.

[5] 陈刚,王静,张士灿,等.小麦良种混杂退化原因及防止方法[J].现代农业科技,2013(11):72-74.

[6] 相阳.当前市场小麦种子质量的影响因素和提高途径探析[J].新农业,2019(7):14-15.

(责编:张宏民)