增加荷载后的基坑支护加固

许光,夏红萤 (1.中南华鼎武汉岩土工程有限公司,湖北 武汉 430071;.中南建筑设计院股份有限公司,湖北 武汉 430071)

1 引言

目前基坑工程发展呈现开挖深度大、工作面窄、周边环境紧张的趋势。场地局促,不仅限制了基坑设计的边界条件,也对基坑的安全度、变形控制值提出更高的要求。基坑设计需要兼顾技术可行、安全可靠、经济合理,并全面考虑周边环境、现场安全、施工进度等多方面因素。

2 工程概况

2.1 基坑概况及周边环境条件

武汉某项目由2 栋15 层主楼组成,设1 层地下室,基础形式为桩基础。地下室基坑形状近似为长方形,周长500 m,垂直开挖面积7500 m2,基坑深度5.6~6.8 m。

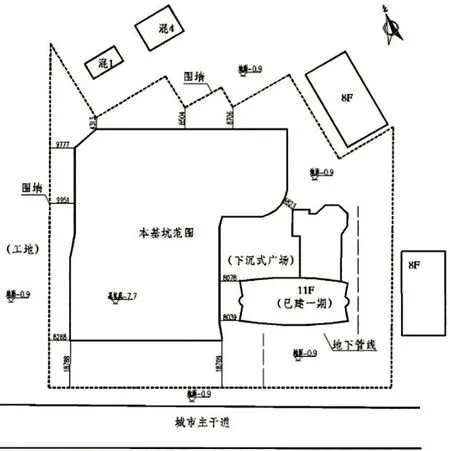

基坑北侧有低层建筑,距离围墙最近距离为3.5 m;东侧为10 层主楼和2层裙楼,有1 层地下室,均为桩基础,距离本基坑最近距离为4.8 m;南侧为四车道的次干道,距离道路最近距离25 m;西侧为工地,本工地围墙距离西侧工地约10 m,基坑距离本工地围墙约8 m(图1)。

图1 基坑周边环境图

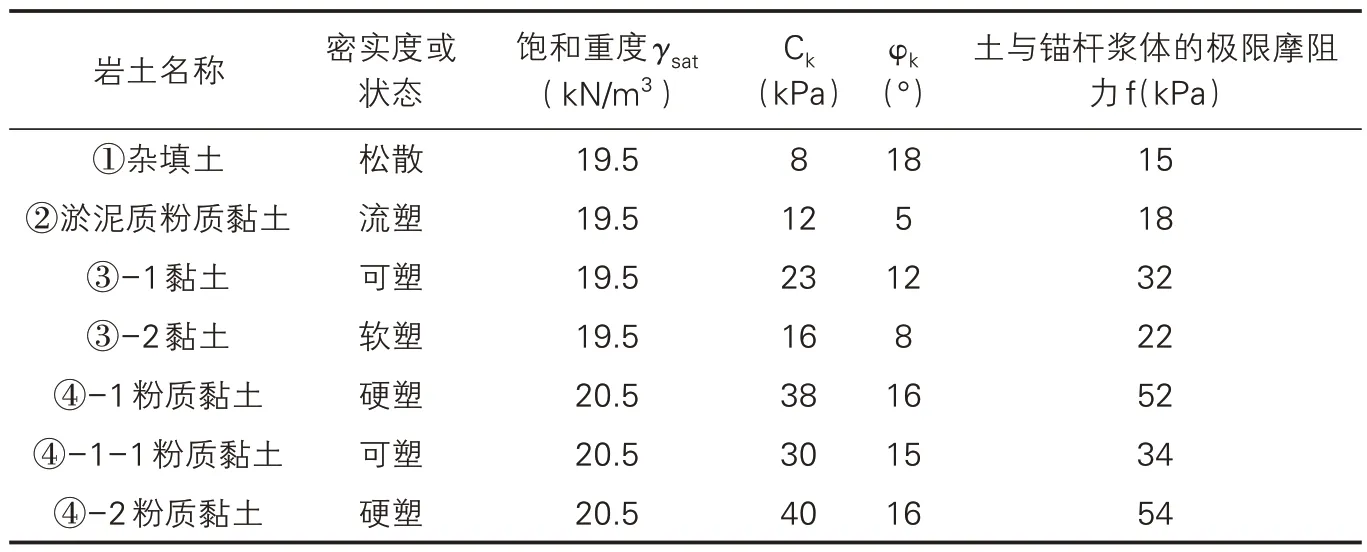

表1 岩土参数表

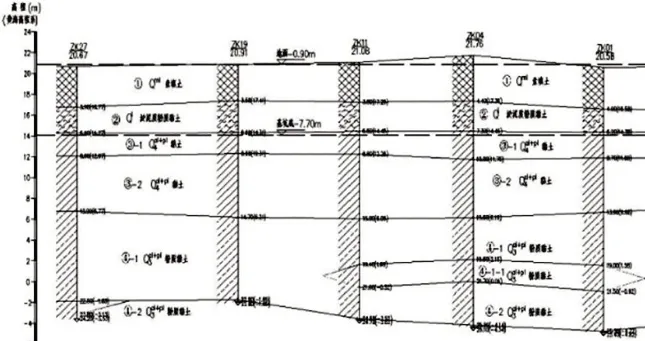

图2 典型地层剖面图

图3 基坑支护平面图

图4 典型支护剖面图

图5 增设锚杆方案剖面图

基坑支护原设计方案为悬臂排桩结合桩顶卸土平台及放坡。支护桩施工完后,在基坑土方开挖前,由于行车、临建堆场等施工需求,场地受到限制,现场临时决定取消桩顶平台,导致原设计方案不能满足要求,需采取加固措施。

2.2 地质条件

场地各地层情况如下所示:

填土(Qml):稍湿、松散,主要成分为黏性土、碎块石及建筑垃圾组成,是新近填土,堆填时间小于5年;

②淤泥质粉质黏土(Ql):饱和、流塑状,新近湖积物,属高压缩性土;

③-1 黏土(Q4al+pl):可塑,局部软塑,具中-高压缩性;

③-2 黏土(Q4al+pl):饱和,软塑,局部可塑,具高压缩性;

④-1 粉质黏土(Q3al+pl):稍湿、硬塑状;

④-2 粉质黏土(Q3al+pl):稍湿、可塑状。

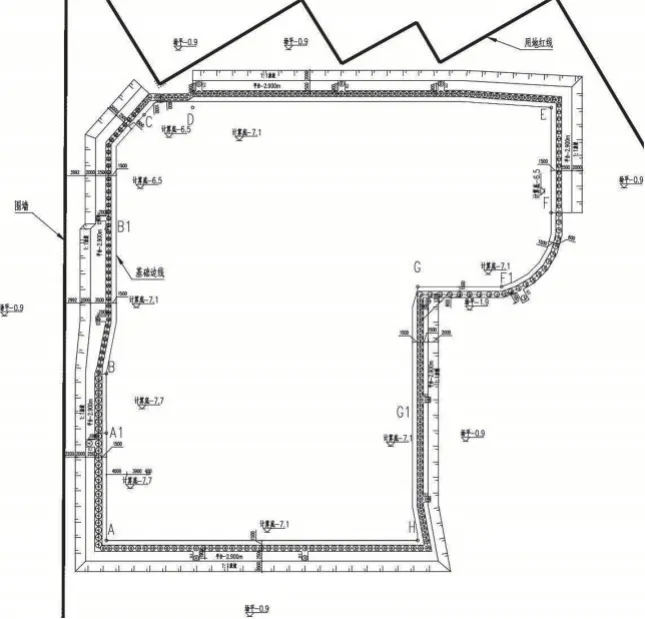

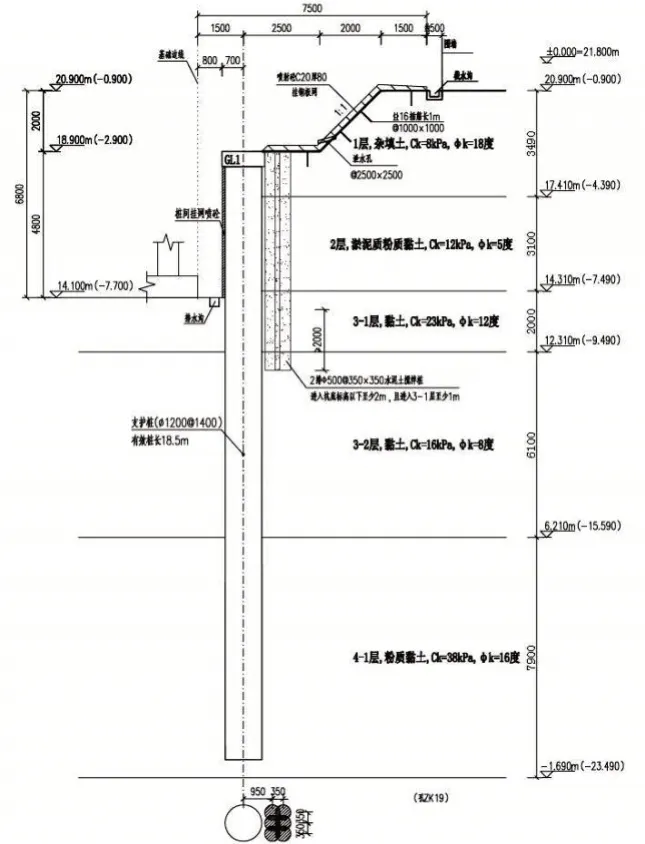

3 原基坑支护方案

基坑深度6.8 m,经计算分析,设计采用1.2@1.4 支护桩,悬臂高度4.8 m,桩顶卸土平台宽2 m,平台后侧1:1 放坡,高度2 m。桩后侧设置两排500@350水泥土搅拌桩作为挡淤止水帷幕。

4 场地布置变化引起的问题

原设计方案计算桩顶位移49 mm,设计弯矩1904.9 kN·m,采用HRB400钢筋,直径25mm,配筋24 根。根据建设单位要求,取消桩顶2 m 宽卸土平台,重新复核计算得到桩顶位移为57.1 mm,设计弯矩2243.4 kN·m,采用HRB400 钢筋,直径28mm,配筋25 根。但支护桩已施工完成,原配筋不能满足变化后的弯矩值。如不加固处理,将导致桩顶位移过大,对周边环境产生不利影响,同时由于配筋不足,可能存在支护桩受弯破坏等潜在风险。因此应采取补强加固措施。

5 加固设计

在支护桩、冠梁已完成施工的情况下,可能的加固设计方案有增设锚杆方案和桩前留土加斜撑方案。

5.1 增设锚杆方案

根据变化后的现场条件,经计算,需加设17.8 m 长锚杆(自由段长5 m,锚固段长12.8 m),水平间距1.3 m。考虑到降低对周边环境影响,采用玻璃纤维锚杆,锚杆腰梁采用Q345B双槽钢。

锚杆施工工序:已完支护桩冠梁施工→土方分层开挖至地面下5 m→锚杆、腰梁施工→土方分层开挖至基坑底→地下室施工→基坑回填。

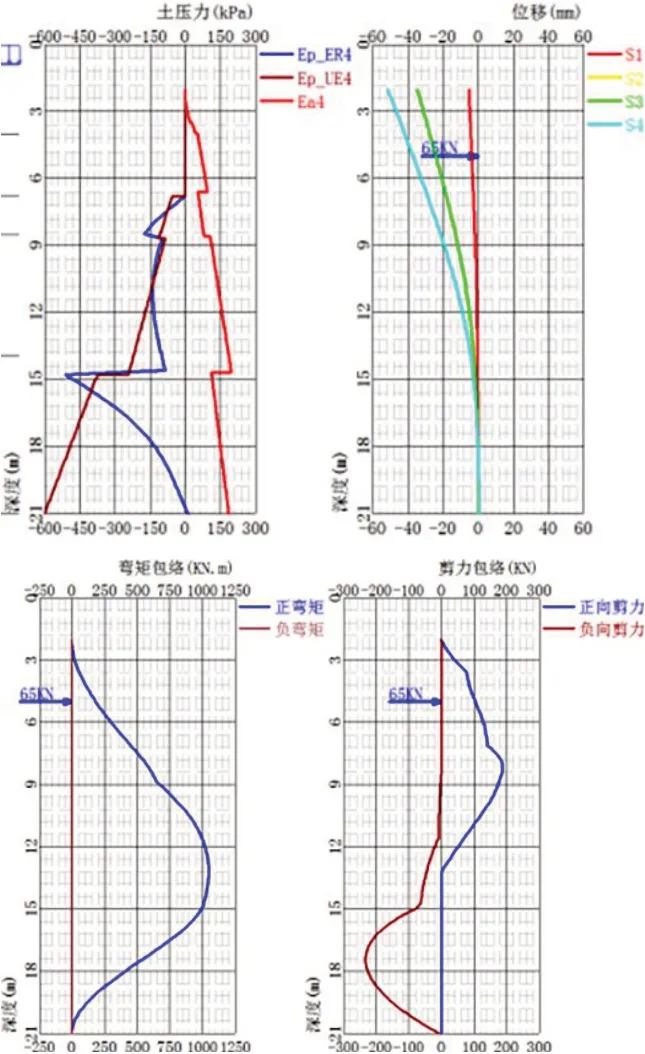

计算分析按照四个工况进行:第一阶段(S1)施加施工荷载、第二阶段(S2)开挖至地面下5 m 处、第三阶段(S3)施工锚杆、第四阶段(S4)开挖至基坑底。根据图6显示,在第二阶段(S2),支护桩水平位移为30 mm,支护桩在主动土压力作用下发生明显位移,此时悬臂高度3 m,主动土压力完全由支护排桩承担。工况S3 锚杆施工后,继续开挖到基坑底,此时悬臂高度5 m,土压力由桩锚共同承担,支护桩又发生20 mm位移。

图6 增设锚杆方案土的压力、位移、弯矩、剪力图

图7 桩前留土加斜撑方案剖面图

计算累计位移51.4 mm,比原方案位移略大,设计弯矩1882.3 kN·m,采用HRB400 钢筋,直径25mm,配筋24 根,与原配筋相同。增设锚杆的工程量估算为每延米基坑边长造价增加2800元。

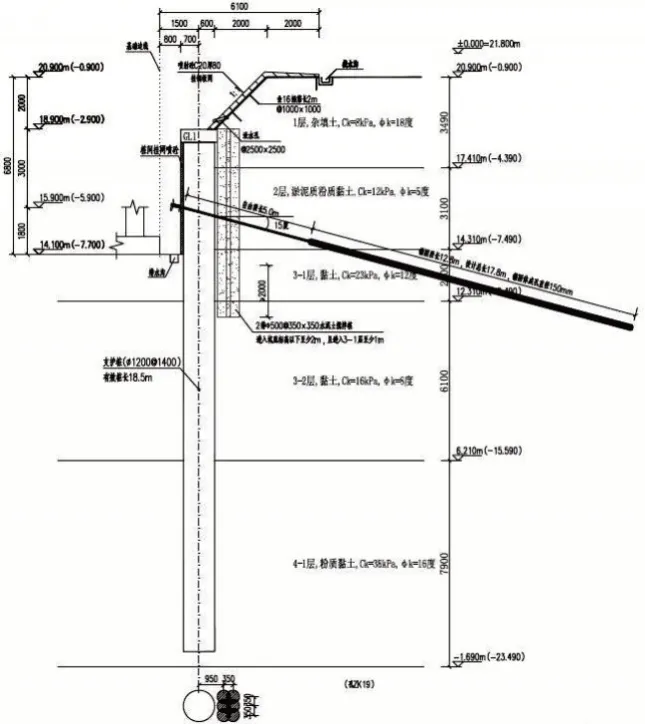

5.2 桩前留土加斜撑方案

先坑内留土,设置钢管斜撑后,再挖除留土、施工底板,最后拆除钢管撑。斜撑采用609mm×12mm 钢管,长10.2 m,间距9 m,坑内按1:1坡度留土,留土厚度1 m、宽度5 m,后期进行盆式开挖。在结构底板和冠梁上分别设置支座牛腿。

施工工序如下:

①坑内桩前保留一定土体不挖,施工留土范围外的基础底板,并在侧面设置牛腿;

②待底板混凝土强度达到设计强度的80%时,施工牛腿与冠梁之间采用钢管斜撑;

③挖除保留的土体,进行剩余底板的施工,底板与支护桩之间采用同底板厚度同强度等级的素混凝土换撑;

④待剩余底板及换撑混凝土达到设计强度的80%后,拆除钢管斜撑。

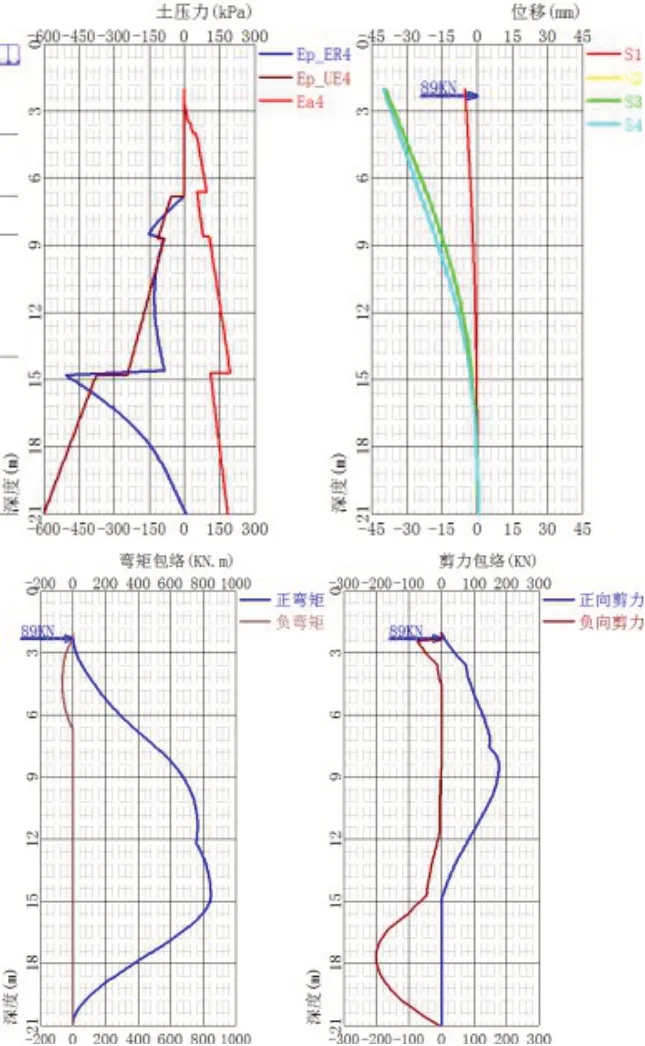

计算分析按照四个工况进行:第一阶段(S1)施加施工荷载、第二阶段(S2)开挖至留土标高、第三阶段(S3)施工钢管斜撑、第四阶段(S4)开挖至基坑底。图8 显示,支护桩水平位移主要发生在第二阶段(S2),此时排桩冠梁施工完成,进行盆式开挖,而斜撑尚未形成,主动土压力完全由支护桩承担,排桩在主动土压力作用下呈现往基坑内侧倾斜的趋势。在后续工况S3,斜撑已经形成,主动土压力由支护桩和斜撑共同承担,支护桩变形在S2基础上仅略微增加。

图8 桩前留土加斜撑方案土压力、位移、弯矩、剪力图

计算累计位移为39.8 mm,比原方案位移明显小。设计弯矩1521.3 kN·m,配筋采用HRB400 钢筋,直径18mm,配筋25 根。 原配筋采用HRB400 钢筋,直径25mm,配筋24 根,满足计算要求且有富余。

桩前留土阶段,宽5 m、厚1 m 的留土,起到了被动区土压力的支持作用,抵消一部分主动区土压力的作用。在加设斜撑、二次挖土阶段,通过斜撑将一部分土压力传至底板。桩前留土加斜撑方案的工程量估算为每延米基坑边长造价增加1600元。

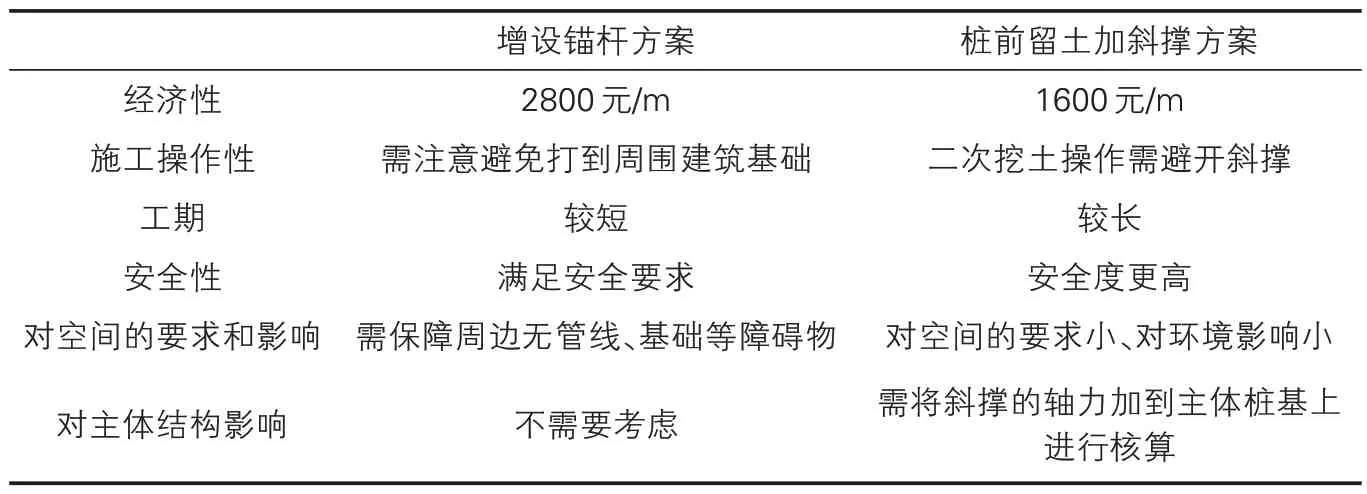

5.3 方案比较

从施工工期、操作性角度来看,桩前留土加斜撑更加繁琐,需进行牛腿、腰梁、钢管斜撑施工,再挖除桩前留土,完成-1F 楼板及换撑施工并达到设计强度的80%之后,还需进行斜撑拆除。而桩锚设计没有后续二次挖土以及拆除工作,操作更简单且工期较短。

从安全性角度来看,两者均具有足够的安全性和可靠性,悬臂排桩可认为是平面支护体系,增加锚杆或斜撑都是增加垂直面体系,将原先平面体系过渡到空间体系,因而加强支护桩刚度,增大总体系支挡能力,提高安全储备。

对环境影响角度来看,桩锚支护形式在施工空间上受到限制,对外部空间有一定的要求,需避免地下部分的施工冲突。而斜撑体系作用于底板,支护体系不往基坑外部延伸,但由于斜撑作用在底板上,需要将斜撑的轴力加到主体桩基上进行核算。

经过前述工程造价估算,两者增加的工程造价均不高,但桩前留土加斜撑方案具有更明显的经济优势。

总体来说,增设锚杆方案,施工速度较快、操作性较好,但需注意避开周边管线等。经勘察,周边无管线问题,但是东侧距离临近地下室且有超红线问题,不排除锚杆打到基础上的风险。由于本地有明确锚杆不得超红线的要求,此处锚杆可考虑玻璃纤维锚杆。

桩前留土加斜撑方案,更安全可靠,但是分两期施工,分两期挖土,第二次挖土受到斜撑的遮挡和干扰,机械运转受到局限,需人工挖土,降低了施工效率、操作不便。结构楼板需分两次浇筑,斜撑作用在楼板上,需对楼板、工程桩进行核算。基于对周边环境的保护,最终权衡选择桩前留土加斜撑方案。

表2 增设锚杆方案与桩前留土加斜撑方案综合比较

6 加固处理后的实施效果

6 月11 日,排桩、冠梁施工完成,开始土方分层开挖,在此过程中,冠梁水平位移逐渐增长。8 月14 日,土方分层开挖并按设计留土至基坑底,开始进行钢管斜撑施工,此时冠梁水平位移5.6~15 mm。9 月11 日,土方开挖基本完成,此时冠梁水平位移6.5~15.6 mm。10 月30 日,基坑底板浇筑完成,拆除斜撑,此时冠梁水平位移6.6~14.6 mm。12 月21 日,完成基坑回填土方,最终冠梁水平位移监测结果显示变形在7~16 mm,最大位移16.0 mm,明显小于计算结果,说明设计留有足够的安全储备。

图9 冠梁水平位移监测曲线

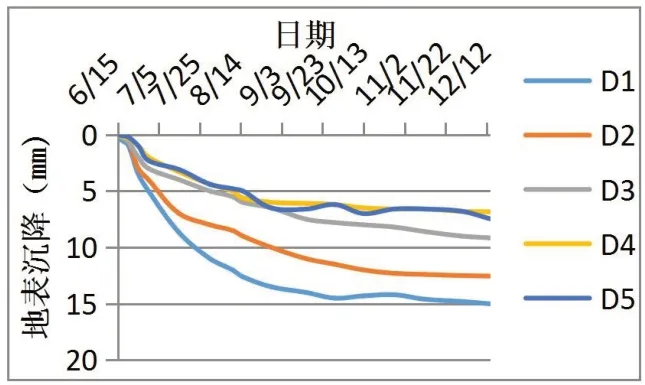

随着土方分层开挖并按设计留土至基坑底,地表沉降逐渐增加。在土方开挖基本完成后,地表沉降基本稳定不变,增长到6.5~13.5 mm 接近稳定,后期涨幅不明显。最终地表沉降监测结果显示沉降在7.47~15.01 mm,满足规范要求。

7 结论

本工程在施工过程中,由于现场布置临时取消桩顶卸土平台,导致原设计不能满足要求。通过对两种可能的加固设计进行比选,选择采用桩前留土加斜撑方案,最终实施效果较好,有以下几点经验可供类似工程参考。

图10 地表沉降监测曲线

在仅排桩的作用下,支护桩水平位移变化明显,增设锚杆或斜撑,随着开挖位移变化幅度得以控制。悬臂排桩为平面支护体系,增加锚杆或斜撑是在排桩平面上增加与之垂直的结构,进而成为空间支护体系,这种复合支护形式可增强支护桩刚度,并且保障了总体系支挡能力,比起单纯的悬臂排桩,可靠度更高,位移控制更小。

总体来说,增设锚杆方案,施工便利、施工速度较快、工期较短,但需注意避开周边管线、建筑基础等。桩前留土加斜撑方案,对空间的要求低、对环境影响小、位移控制更严格、安全性更高。

将理论和实践进行对比,监测结果比计算结果明显小,说明基于弹性支点法的计算方法留有足够的安全储备。