茅盾与《鸭绿江》编辑赵郁秀的三次稿约往事

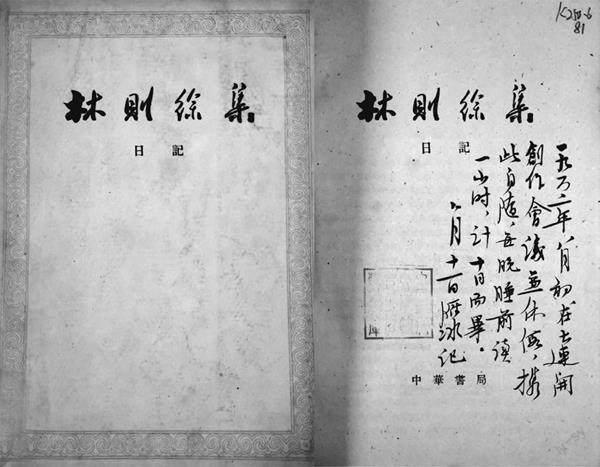

《鸭绿江》的编辑赵郁秀在回忆文章中曾提及,在1962年的大连会议上与茅盾先生有过一段交谈、约稿的往事,并说:“有时拍着他随身携带、得空便读的一部好像是《林则徐日记》的书谈古论今,说林则徐是爱国志士、英雄人物,但他还有封建主义、唯心主义一面,人无完人,均具个性。”当赵郁秀提及这段往事的时候,距离大连会议已经过去了近半个世纪,而她依然记得“一部好像是《林则徐日记》的书”,恰好在茅盾藏书的整理过程中被发现。《林则徐日记》的扉页题记:“一九六二年八月初在大连开创作会议兼休息,携此自随,每晚睡前读一小时,计十日而毕。八月十一日雁冰记”,与赵郁秀的回忆完全吻合。这一小小细节可见她对于这段往事的深刻记忆,也为我们揭开了这段文豪前辈提携关爱后生晚辈的往事佳话。

这也难怪,当时的赵郁秀只是一名年轻的编辑,而茅盾先生则是新文化运动的先驱者、中国革命文艺的奠基人,彼时正担任文化部部长、中国作家协会主席。当时十卷本的《茅盾文集》是很多文学工作者的必读书目,没想到茅盾先生是这样和蔼可亲、平易近人。见过几次面后,赵郁秀鼓起勇气向茅盾先生约稿,没想到很快便得到了回应,“第二天开会前,茅公果真交给我一个鼓鼓的牛皮纸封筒,打開一看,是用毛笔小楷竖写在黄色宣纸上的《读书札记》,约四五千字,共评了四个短篇,有孙峻青的《交通站的故事》和《鹰》,有管桦的《矿野上》和《葛梅》。前言写道:五六月间,委有任务,读了1959年至1961年三年间的优秀小说若干篇……《文艺红旗》将改版为《鸭绿江》,嘱写短稿,仓促间不知何以应命,不得已遂将此项笔记拣数则付之……茅公字迹清新、工整,评点细腻、深刻,画龙点睛,由浅入深,又颇有感情,引人一口气读完。我高兴得连连道谢。”所谓“五六月间,委有任务,读了1959年至1961年三年间的优秀小说若干篇”,是为相关文论而读并做的笔记,漫评中对相应作品的内容细节并未展开论述,读书笔记便保存了下来,此次交付了前来约稿的赵郁秀。从见面相识到主动约稿再到收到手写稿件,情势发展之顺利令人羡慕,“当时在场的唐达成同志也为我庆幸。他说,我们在北京也不容易拿到茅公的手稿呢,这次,你是独家,收获大大。”从中可以看出茅盾先生对于后辈文学工作者的厚爱与勉励,对于地方文学期刊的支持与鼓励。

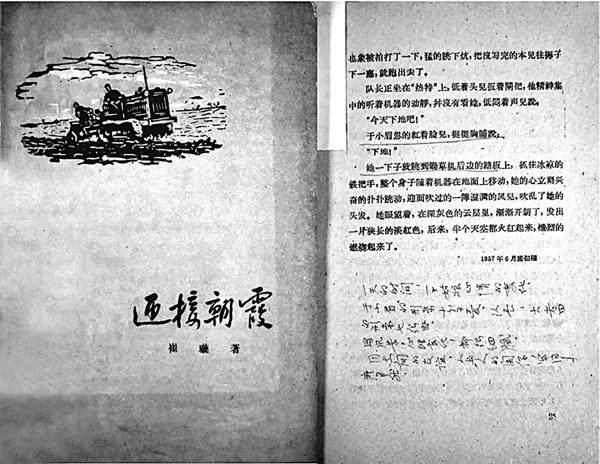

茅公的《读书札记》于1962年10月改刊的《鸭绿江》第一期头题发表了。发稿后赵郁秀给茅公寄信感谢,并随信寄去了崔璇的《迎接朝霞》和韶华同志短篇集《巨人的故事》,希望他再次赐稿。茅公很快又寄来了《读书札记之二》,评的是马烽和王汶石的短篇,四五千字,皆为相关文论而读并做的笔记,完成了第二次约稿与发稿。发表后赵郁秀又写信致谢并继续约稿,不久茅公再次寄来了文稿,是评韶华同志的短篇集《巨人的故事》中的《渴及其它》,刊于《鸭绿江》1963年三期,完成了第三次约稿与发稿。

说起第三次稿约,确有着一些阴差阳错的遗憾。茅盾在1964年1月15日《萌芽》一月号也就是复刊号上发表了文章《举一个例子》,文中记录:“我想起了偶然读过的一篇小说。《鸭绿江》编辑部的赵郁秀同志在一年前寄两本书给我,要我读后提点意见。我只读了一二篇,别的事情就来了,一搁就是一年,没有时间再读;可是,读过的两篇中,其中一篇,至今我还记得它的轮廓。(年来我记忆力差了,一年前读过的书,往往会忘得精光,而这一篇居然不被我忘掉,可见它必有特点。)为了想借它来说明问题,我又找它出来读一遍。这是一本短篇小说集的第一篇,名为《迎接朝霞》。我并不想把《迎接朝霞》的作者当作上述的青年习作者的例子,我只因《迎接朝霞》的故事对于很多的青年习作者也许有如同身受之感,这才借它来做文章。”可见茅盾对《鸭绿江》编辑部的赵郁秀以及她推荐的作品的印象之深。

按照这一线索,笔者从茅盾藏书中找到了两本《迎接朝霞》,均为作家出版社1959年2月版。扉页无题赠字样,翻阅图书,其中一本书中有批注。《迎接朝霞》小说集的第一篇《迎接朝霞》结尾空白处批注:“一天的时间,一个姑娘心情的变化,于小梅的形象十分可爱,队长、大老田的形象也很好,写风景、心理变化、都很细腻。同志间的友谊,人与人的关系,写得多么自然。”

从眉批本出发,结合茅盾的日记、书信、文论以及相关材料,茅盾关于崔璇《迎接朝霞》的阅读图景就被展现出来了。

作家出版社是中国作家协会下属出版社,茅盾是中国作家协会的主席,作家出版社出版的文学类图书几乎都会寄赠给茅盾先生。《迎接朝霞》1959年2月在作家出版社出版后也按照惯例寄赠给了茅盾,也许是因为较为繁忙或者其他原因,图书被放在书架上,并没有阅读,这从1959年到1962年之间茅盾先生发表的大量评论文章、读书笔记未对此作品的提及就可以看出,这一次茅盾与作品擦肩而过。

1962年10月,《鸭绿江》的编辑赵郁秀(茅盾文中提及之“赵育秀”)写信给茅公,表达对于之前赐稿即关于小说《交通站的故事》《山鹰》《旷野上》《葛梅》的评论文章的谢意,并希望他继续赐稿。为表能对辽宁作家进行评点的期望,随信寄去了崔璇的《迎接朝霞》,正如茅盾文中所述,“《鸭绿江》编辑部的赵育秀同志寄来两本书……这是一本短篇小说集的第一篇,名为《迎接朝霞》”,其中一本就是作家出版社1959年2月版《迎接朝霞》。编辑寄书的目的是“要我读后提点意见”,虽未明说但也充满了“约稿”意味。茅盾先生很快阅读了这部作品,并在《迎接朝霞》中留下了批注。留下批注往往是因为作品有特点,值得评论,有要继续完成读书笔记或者评论文章的打算。但是正如茅盾所说“我只读了一二篇,别的事情就来了,一搁就是一年,没有时间再读”。这一次茅盾阅读了作品并留下批注。

1963年,茅盾先后在《鸭绿江》刊发了读书札记与评论文章。为此,1963年11月13日下午,《萌芽》编辑哈华拜访了茅盾先生,会谈内容大概是“哈华同志见《鸭绿江》连发他的文稿,便赴京拜访、索稿”。《萌芽》将于明年1月复刊,希望茅盾先生写一篇稿子来刊发。茅盾“便将写好的评崔璇小说一稿给了他们”,并在此基础上根据《萌芽》理论栏目的文风特征对作品进行了重新的阅读,并对文章稿件进行了修改。

“这是一本短篇小说集的第一篇,名为《迎接朝霞》”,当茅盾再次来到书架上寻找《迎接朝霞》的时候,已经有两本一模一样的作家出版社1959年版图书。茅公拿起一本重新翻开,再次仔细阅读了文集第一篇小说《迎接朝霞》,并且补充完成了评论文章《举一个例子》,全文六千余字,以回答某位读者来信的方式来呈现。读者问题为:“您说:在我们祖国各地,在各种不同的岗位上,有无数的男女青年,生活、工作在紧张热烈的生产斗争和阶级斗争中,他们都想把自己经历的激动心弦的事情,通过文学的形式,让人家都同样地激动起来;他们写了,短篇或长篇,他们的确是很认真地辛苦地写成了,可是这些成品却像褪了色的照片,引起读者的激动。于是他们不能不苦闷:生活经验是丰富的,为什么写到纸上走了样?至少是只剩下副骨架,没有血肉了?”

文章对《迎接朝霞》的基本内容梗概进行了介绍,给予了“这是一篇充满诗意的、描写细腻、形象绚烂的小说,我这支拙笔,不能传达原作好处的什一”的高度评价,并从选材、人物形象的塑造、环境描写等方面展开论述,文章落款时间为1963年12月17日。在1964年1月15日《萌芽》一月号也就是复刊号理论栏目刊发。

不足百字的批注内容,可以看出茅盾对作品的认可程度,“十分可爱”“形象也很好,写风景、心理变化、都很细腻”“同志间的友谊,人与人的关系,写得多么自然”。从茅盾先生的诸多批注情况来看,对于本篇的褒扬完全应该作为读书笔记或者继续完成评论文章进行评论与推介,然而如茅盾先生所说:“我只读了一二篇,别的事情就来了,一搁就是一年,没有时间再读”。而作品又是幸运的,“为了想借它来说明问题,我又找它出来读一遍”,关于作品的评论得以以“举例子”的方式刊发出来,这确是一种幸运,也再度说明了好的作品不会被埋没。

茅盾的评论也往往是针对作品提出的,在后来的文论中并没有再次提及崔璇和她的作品。好的作品固然有才华横溢与灵感涌动的因素,更离不开的则是“从人民中来,到人民中去”的创作理念。正如魏巍所说,崔璇遵照毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的教导,长期地、无条件地到群众中去、到火热的斗争生活中去、到文艺的唯一源泉中去,她的作品的可贵之处在于以生动的人物、场面和情节艺术地表现了毛主席所高度评价的人民是真正的铜墙铁壁的真理。正是从中学时代就投身“一二·九”学生运动,到冀中革命根据地,到东北当县委书记,在斗争中真正地认识了群众、对群众有了深厚的感情,她的作品才得以打动人心,才会受到茅盾如此高的评价。

为此,哈华还专门写信给赵郁秀并来沈向她致谢。后来赵郁秀不无遗憾地说:“茅盾对《迎接朝霞》的评介题为《举一个例子》,共五六千字。我读后高兴又后悔,悔不该同部长停止联系,这篇好文章明明该《鸭绿江》发表,岂能外流?我立即提笔给茅公写信。不久,又收到了他的亲笔信,说明《萌芽》主编哈华同志见《鸭绿江》连发他的文稿,便赴京登门拜访、索稿,他无奈便将已写好的评崔璇小说一稿给了他们(后来哈华同志写信并曾来沈向我致谢),待他有暇时可以再给我们写稿。但目前不行,他正领受一个评《红楼梦》的任务,他想写得短些,但短文也要苦读大量资料和几十部书,身体不佳,实感吃力,向我致歉。”这也成为“十七年时期”茅盾与《鸭绿江》最后一次联系,后来因为政务工作繁忙、身体不适特别是患上眼疾,以及当时的文壇风向等诸多原因,茅盾先生不再轻易地撰写评论文章,与《鸭绿江》的缘分也暂告一段落。

1949年到1966年,茅盾撰写的评论和理论文章总数超过100万字。文学评论代表作有《夜读偶记》《鼓吹续集》等。评论文章的撰写往往伴随着阅读与思考,茅盾在部分情境下采取了传统批评方式,采用了评点等松散自由的形式,偏重直觉与经验,作了印象式或妙悟式的鉴赏,以诗意简洁的文字点悟作品的精神或阅读体验,并在阅读同时在所阅图书中留下“笔迹”。能够有机会被茅盾先生阅评并专门刊文的作品是幸运的,能够约稿茅盾先生并收到他的手稿也是可遇而不可求的。《鸭绿江》的编辑赵郁秀因为机缘巧合与茅盾先生三次约稿,不仅被记录在茅盾文论中,还有相应的信件与眉批本藏书作为见证,是茅盾先生对辽宁文学事业的鼓励与支持的最生动的范例。

这一时期,茅盾先生公务十分繁忙,工作之余从事文学批评。得到肯定与鼓励的青年以更加昂扬的精神投入文学创作之中,成就了很多的文坛佳话,如得到肯定与鼓励的茹志鹃就曾写道:“站立起来,勇气百倍。站起来的还不仅是我一个人,还有我身边的儿女。”世纪之交,她的女儿王安忆凭借作品《长恨歌》获得了第五届茅盾文学奖。受到点评关注的也包括当时年轻的徐怀中,半个世纪后徐怀中以九十岁高龄获得第十届茅盾文学奖。从作品《我们播种爱情》得到茅盾先生的点评评价,到获得茅盾“文学遗产”的认可,渊源深厚跨越世纪,令人动容。这样的以老带小、以名家引领非名家,并取得卓著成绩的做法成为文学史上的佳话。

2021年6月25日,辽宁省作协儿童文学委员会、辽宁省儿童文学学会成功举办“信仰与梦想:赵郁秀红色记忆品读会”,赵郁秀回顾了自己创办辽宁儿童文学会、主编《文学少年》杂志、扶持年轻作家的经历。在追忆老共产党员茅盾当年捐出25万元用于支持社会主义文学事业的义举时,这位一直节俭的老人也将积蓄多年的25万元人民币捐献出来,用于支持辽宁儿童文学事业的发展。2022年6月,以世界儿童文学大会功勋奖、亚洲儿童文学大会特别贡献奖获得者、辽宁省儿童文学学会荣誉会长赵郁秀名字命名的2022年首届赵郁秀儿童文学新篇奖评选结果揭晓,文学的薪火在此传递,前辈的心愿由此赓续。

作者简介

姚明,中国现代文学馆副研究馆员,中国茅盾研究会会员。长期从事作家手稿档案研究,在《中国图书馆学报》《图书情报工作》《中国博物馆》《中国档案》等核心期刊发表学术论文三十余篇,人大复印资料全文转载多篇,相关学术成果获得省部级社会科学优秀成果奖一项、国家级学会奖项十余项。

[责任编辑 铁菁妤]