“模& 特”模型打造未来产业创新策源地

孟宪谦

摘 要:未来产业目前已经成为世界各国尤其是大国博弈的新赛道。文章概括了未来产业及创新策源地的概念,梳理了我国创新策源地建设布局实践以及世界各主要国家未来产业布局情况,提出兼顾通用性和个性化的打造创新策源地的“模&特”模型,并围绕我国未来产业创新发展存在的不足,提出打造未来产业创新策源地的建议。

关键词:世界未来产业布局;创新策源;战略科企家;科技成果转化;“专精特新”

中图分类号:F124.3 文献标识码:A DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2023.07.10

新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,新冠疫情影响、国际环境等外部因素的冲击进一步助推产业加速发展,ChatGPT的横空出世给人工智能产业及人类未来发展带来重大影响。美国创新专家亚历克·罗斯(Alec Ross)在《未来产业》(The Industries of the Future)一书中谈到,机器人、尖端生命科技、金融程式编码化、网络安全以及大数据等是推动未来二十年全球经济社会变迁的关键产业。未来产业成为世界各国,尤其是大国博弈的新赛道,全球主要国家纷纷布局抢占競争制高点。

产业创新策源地作为产业创新的重要基地,对产业布局和产业发展具有关键重要作用和地位。目前国内对于未来产业创新策源地的研究较少,各地创新实践也有一定不足。有必要通过对创新策源地进行研究和调研分析,提出相应理论模型,以期对未来产业创新策源地打造做些有益的探索。

一、创新策源研究进展及我国创新策源地建设布局实践

近年来,国内外对创新策源的研究逐步增多,并取得一定进展。我国从国家到地方先后出台多项政策措施,提升创新策源能力,打造创新高地。

(一)创新策源研究进展

策源,顾名思义,“源”是源头,“策”是谋划。党的十八届五中全会提出五大新发展理念,将创新列为首位;党的十九届五中全会进一步明确了坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位;《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《“十四五”规划》)强调了创新的重要性,预计在2035年进入创新型国家前列。因此,有必要积极提升创新策源能力,加强创新策源地的打造。

学界对创新策源进行了一定研究。谢婼青以上海为例,分析了科技创新策源能力的影响因素来自前瞻性的创新思想、多样化的创新活动、合理性的创新要素和产业化的创新成果。[1]王嘉珏等指出,创新策源力已经成为衡量一个地区乃至国家竞争力的关键因素,并从明确创新主体、加强公共服务、增强文化自信、强化科技攻关等方面提出提升浙江省科技创新策源力的对策建议。[2]余江等对美国新一代集成电路光刻系统的研发历程进行了回顾和分析,提出策源重大原始创新必须强化国家战略科技力量,促进多元主体的协同创新,形成跨学科、大纵深、开创性的研发模式。[3]胡斌等分析了政府支持、创新意识、企业规模和知识存量分别对基础层、技术层和应用层人工智能企业创新策源能力的影响作用。[4]敦帅等通过解析创新策源能力的内涵和特征,基于“创新投入—创新路径—创新产出”逻辑提出创新策源能力的基本框架,并提出了创新策源能力建设的未来方向与趋势。[5]李万等分析了全球科创城市排行榜城市情况,归纳总结出城市创新发展六大关键要素:生态生活环境、创新文化环境、硬科技资源、软科技要素、一流主导产业、国际化市场等。[6]Scotta A J认为,旧金山湾区聚集的航空航天企业的需求,以及斯坦福大学的科技人员等推动了硅谷半导体产业的发展。[7]世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,WIPO)每年发布《全球创新指数报告》,研究全球约130个国家和经济体的创新能力,揭示全球主要创新策源地科学技术发展的聚焦领域与未来趋势。

(二)我国创新策源地建设布局实践

张鹏等定义了“创新策源地”就是科技创新活动的策划、起源之地,其具备创新成果产出和创新成果辐射的能力,具有原创性、基础性、前瞻性、引领性、正外部性等特征。[8]创新策源地的打造对创新生态系统的培育、推动产业转型升级,促进经济高质量发展和社会进步具有重要意义,因此国家和地方政府积极出台文件政策布局打造创新策源地。

2016年以来我国国家和地方政府多份文件提到要打造创新策源地。2016年8月,国务院发布的《“十三五”国家科技创新规划》提出:“鼓励开展重大基础和前沿科学研究,聚集世界级研究机构和创新团队,打造原始创新策源地。”2017年9月,科学技术部(简称“科技部”)发布的《对十二届全国人大五次会议第4637号建议的答复》提出:“为持续稳定支持基础研究、打造重大原始创新策源地,科技部持续加强国家重点实验室建设。”2019年2月,科技部发布的《科技部关于支持北京建设国家新一代人工智能创新发展试验区的函》提出:“充分发挥北京在人工智能领域……打造全球人工智能技术创新策源地,支撑引领北京壮大高精尖产业、实现高质量发展。”2019年11月,国务院发布的《国务院关于同意建设江苏南京国家农业高新技术产业示范区的批复》要求“全面实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略,以绿色智慧农业为主题,以生物农业为主导产业,努力建设国际农业科技合作示范区、长三角农业科技创新策源地、科技振兴乡村样板区”。

各地纷纷提出提升区域科技创新策源能力,打造创新高地的方案措施。北京以“三城一区”1为主平台,以中关村示范区为主阵地,加快推进国际科技创新中心和世界领先科技园区建设,着力打造国家战略科技力量;上海出台《关于进一步深化科技体制机制改革 增强科技创新中心策源能力的意见》,进一步深化科技体制机制改革,增强创新策源能力;湖北发布《光谷科技创新大走廊发展战略规划(2021—2035年)》,打造世界级科技产业创新策源地;安徽将打造科技创新策源地作为实现高水平科技自立自强、推动安徽跨越式发展的第一位任务等;陕西打造“秦创原”,促进科技成果,尤其硬科技成果转移转化。市级城市层面,如杭州聚力打造城西科创大走廊,锻造科技创新策源地等。但我国各地创新策源地实践的体系化布局和学术研究的理论系统性仍存在一定不足,需要进一步深入调研、分析各地实践效果。深入创新策源理论研究,提出适合未来产业发展的创新策源理论和实施路径建议具有现实意义。

二、打造产业创新策源地的“模&特”模型

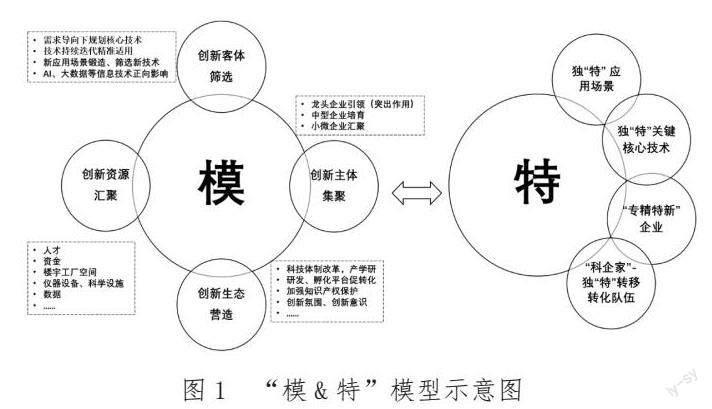

通过文献学习,深入调研、分析、总结,基于目前创新策源理论体系及创新策源地布局实践等的不足,笔者提出打造创新策源地的“模&特”模型(见图1),以期对创新策源地的打造提供一定的理论和实施路径方面的探索及建议。

(一)“模”

“模”,通用性,模型化,打造一个产业创新策源地的模式。根据第一性原理,任何产业创新策源地的打造,最根本的是通过体制机制创新,创新主体如何利用必要的资源,来改造创新客体,推动产业的发展。

1.筛选创新客体

创新客体指创新针对的对象和领域,包括一系列的技术和技术群,广义来说也包括了这些技术的发展延伸的场景、制度、生态等相关要素。科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力。创新策源地的打造,必然有源源不断的创新技术,尤其是关键核心技术为主体的一系列技术群、技术方案包的不断产生,“华为、中兴事件”警示我们,科学技术的自由探索之外,迫切需要进一步加强基于需求导向,尤其是国家战略需求导向的创新研究,解决“卡脖子”问题,锻造科技自立自强的杀手锏,切实保障国家创新高地的打造和供应链的安全。

需求对科技发展有重要牵引作用。围绕我国超大规模市场优势催生的巨大需求,将国家战略需求和区域重点需求结合起来,规划关键核心技术和技术群。在研究和应用实施的过程中,相应的技术创新和技术认知得到持续迭代升级,同时围绕区域发展特点和特色提升其区域适用的精准性。新的应用场景的创造,进一步锻造、筛选了新技术,尤其对未来技术、颠覆式技术等更有十分重要的作用。另外人工智能、大数据等新一代信息技术对新技术的发展有巨大影响,应充分引导其正面效应,规避其带来的伦理等不确定性风险。

2.龙头企业为引领的创新主体集聚

企业是创新的主体,是产业的基本单元。韦伯的区位集聚论、熊彼特的创新产业集聚论、E·M·胡佛的产业集聚最佳规模论、波特的企业竞争优势与钻石模型等,都对产业集聚做了理论创新和发展,集聚带来了规模经济、创新效益、竞争效益。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,“推进产学研深度融合,支持企业牵头组建创新联合体”,从国家战略规划角度指明企业引领创新发展的新路径。创新策源地的创建离不开“大企业顶天立地,中小企业铺天盖地”良好态势和氛围的打造,其中发挥龙头企业的引领作用对产业集聚十分重要。华为的发展带动了深圳通信产业的集聚,吸引了一大批相关产业和人才,形成了有全球竞争力的产业集群;佛山顺德区依托美的集团推动产业链上下游的协同发展,使顺德成为全球知名的家电制造中心;合肥通过引入京东方、长鑫存储等带动信息产业发展等。

3.汇聚人才、资金等各类资源

人才方面,加强人才的引、育、留、用,对打造创新策源地十分重要。立足人才的稀缺性及人才培养的长期性等特征,在新发展理念指引下,进一步明确人才创新发展战略,吸引国内外人才创新创业,创新人才培养方式方法,分层次、分阶段提升人才技能、能力,进一步明确各地、各产业发展需要什么人才,引育需要的合适人才,而不是一味攀比人才学历、人才帽子。同时,在做好人才发展、生活保障的同时,进一步畅通人才流動机制,促进人尽其才,人尽其用。资金方面,进一步完善财政资金、引导基金、无形资产质押融资、担保融资、科技创新保险、科创板等资本市场、创新风险补偿机制等,促进融资渠道的多元化,切实解决企业融资难、融资贵的问题,引导更多资金、资本投早、投小、投硬科技、投未来科技。进一步盘活楼宇工厂、空间,加强设备仪器及知识信息、数据对创新的保障作用,搭建关键大科学装置,促进颠覆式技术创新和未来产业发展。

4.体制机制创新,营造良好创新生态氛围,促进成果转化和产业化

成果转化三部曲、赋权确权机制、资源配置、平台建设、资本助力等各项政策打通一个个科技成果转化堵点,产学研合作逐步深入,各要素融合更加紧密。孵化器、众创空间、研究院、科技园、企业创新联合体、创新联盟、产业集聚区、高新园区等众多的创新孵化转化载体在各地涌现。成果转化的“放心屋”“孵化器”“转化间”促进了成果转化的快速落地,但也出现了部分载体建而不聚、聚而不合、协而不同等现象,成了成果转化过程中的新问题,需要进一步创新体制机制,更好地发挥其思想碰撞、知识火花迸发、人才集聚、孵化载体集聚、企业及配套企业集聚作用。美国硅谷的形成、以色列创新生态的打造、深圳以及中关村科技园的创新发展等诸多案例进一步启示我们,健全法治环境,加强知识产权保护,通过创新教育、科普宣传、创新讲座、沙龙、赛事等多种形式,提升公众科技创新的参与度和创新意识,营造区域愿创新、会创新、乐创新的社会氛围,对创新策源地的打造也十分重要。

(二)“特”

“特”,独特,个性化。创新策源地的打造要充分考虑到其地理、产业甚至风俗习惯等等差别化优势和个性化特征,通过一些针对性措施、服务,营造个性化的创新环境,促进创新的发展。

1.打造独“特”的应用场景

应针对不同的技术、不同的产业应用,构建独特的立体化、具象化、可视化、时空化乃至数字化应用场景,使创新技术与市场需求、未来可能性需求持续碰撞、激荡,加速成果从“书架”转向“货架”。尤其未来技术等发展路径和应用领域不明确,应充分创造新的个性化场景、未来场景,为新技术提供市场落地的尝试和机会。例如,自动驾驶车辆与智能机器人的结合,实现无人配送的场景,提升了送餐效率,降低人工成本,非接触方式服务抗疫,获得良好用户体验。

2.凝练独“特”的关键核心技术

关键核心技术创新是我国高质量发展和应对“卡脖子”问题,推动科技自立自强,实现中国式现代化的应有之义。适于产业和关键企业发展的独特关键核心技术的识别及技术突破、配套技术的发展、关键核心技术的迭代,对产业尤其未来产业的发展至关重要。

3.培育“专精特新”中小企业

打造产业科技创新策源地,在龙头企业引领下,还应积极集聚一批产业发展需要的“专精特新”中小企业。这些企业以其细分领域国内甚至国际专业、技术优势,能提供出新的产品或服务,在提升产业技术进步和整体竞争力、促进新的产业生态的打造、加快产业国际化进程,提升产业国际影响力等方面具有重要作用。截至2022年底,全国已培育7万多家“专精特新”中小企业,其中专精特新“小巨人”企业为8997家;2022年新上市的企业中,“专精特新”中小企业占比59%,累计已有1300多家“专精特新”中小企业在A股上市,占A股上市企业总数的27%。2地方政府打造产业创新策源地,结合自身优势,进一步加大对“专精特新”企业的支持力度十分必要。

4.以“科企家”引领培育独“特”的转移转化人才队伍

转移转化队伍作为促进科技成果转化的重要力量,在实践中体现为技术经纪人、技术经理人及各类技术转移机构、技术交易机构、生产力促进中心等。近年来,国家出台了一系列政策措施,推进技术转移人才的培养和队伍、机构的培育,期待其在成果转化过程中,更好发挥其衔接科技与市场,促进成果快速高效转移转化的粘结剂作用。但这支队伍作为科技服务业的重要分支,在衔接科技和经济、高校院所与企业方面一直没有很好地发挥其作用,关键是战略领军人才建设不足。科技有战略科学家,企业有知名(战略)企业家,技术转移的战略人才的培养十分必要。为更好促进技术转移体系和成果转化落地工作开展,笔者大胆提出培育国家技术转移转化的“战略科企家”,并建议进一步明确出台技术转移转化“战略科企家”引领的技术转移梯级人才培育体系政策,将技术转移人才纳入国家和地方人才计划(部分地方已开始尝试),进一步完善技术转移人才队伍建设,促进科技转化生态更为完备和活跃,从而更好地服务科技成果转移转化和创新发展。

三、各国布局未来产业,积极谋划提升创新策源能力

创新驱动下的产业发展促进了人类社会的进步,创新在其中显示出的作用越来越重要和关键。铁制工具的发明应用促进了农业发展,蒸汽机技术对于规模化工业的发展起了巨大的推动作用,电气化技术创新进一步加速了工业发展,互联网、移动互联网以及数字技术让信息化时代的经济形式从以商品经济为主转向以服务经济为主,持续影响改善着人们的生活。面向未来产业,人们在增加就业机会、满足新需求、创造新机遇等方面有众多期待,寄希望于其成为经济增长和社会进步的新动力。未来产业的发展更需要持续不断地创新来支撑、带动,提升创新策源能力,打造创新策源地,对促进未来产业发展,保持竞争优势具有重要的现实意义。

(一)未来产业的内涵及重要性

王楠等对未来产业的内涵和范围进行了界定,指出未来产业是未来科技与产业的深度融合,代表着前沿科技创新趋势和产业发展的方向,具有科技水平高、市场潜力大、带动效能强等特点。[9]前瞻布局未来产业是大势所趋,对于提升我国科技与产业竞争力、实现经济高质量发展和进一步改善人民生活具有重要意义。李晓华认为,未来产业是由前沿技术所推动、以满足经济社会不断升级的需求为目标,会在未来发展成熟和实现产业转化并形成对国民经济具有重要支撑和巨大带动、但当前尚处于孕育孵化阶段的新兴产业。[10]文余源等認为,未来产业是引领重大变革的前沿技术及其新产品、新业态所形成的具有先导性、战略性和高增长性的产业群。[11]白宇轩等认为,未来产业是新一轮科技革命和产业变革的竞争焦点,是科技发展规律所致。[12]区别于传统行业,未来产业具有颠覆性和高增长性,所以未来产业是决定我国能否在新的世界格局中抢占主导地位的关键,同时未来产业对我国经济社会变迁起到关键性、支撑性和引领性的作用。

2021年4月,在国家发展和改革委员会召开的新闻发布会上,新闻发言人将未来产业概况为四“新”,依托新科技、引领新需求、创造新动力、拓展新空间,并表示将加强顶层设计和统筹协调,提前布局并积极培育发展未来产业。

综上所述,笔者认为,未来产业是面向未来社会需求、由当下尚未成熟的技术突破驱动、将可能会发展成为战略性新兴产业的产业,现在的未来产业就是未来的战略性新兴产业,未来的支柱产业。未来产业往往与新一代信息技术、新材料、新能源、新医药等领域相关。具有如下重要作用:其一,未来经济增长重要驱动力。未来产业创新能力和发展潜力很高,多是涉及新兴技术、智能装备、生命健康、数字经济等领域,能创造新的工作岗位,提高劳动生产率,带动产业链上下游发展,能有效促进就业、产业集聚及经济的快速高效增长。其二,提升国家和区域竞争力。未来产业是科技创新、产业转型升级、国家和区域发展新动能孕育的关键,培育发展未来产业,可有效提升国家和区域的比较优势和竞争力。其三,提升人们生活水平和社会效率。未来产业的发展,产出新产品、新服务,如大数据技术用于药物筛选,提升了新药研发的效率,未来无人驾驶技术的发展将为人类带来新的体验等。其四,促进可持续发展。未来产业多是和绿色技术、新能源技术、节能环保技术等结合,有效促进未来可持续性发展。

(二)世界主要国家和区域出台提升创新策源能力诸多措施,布局未来产业

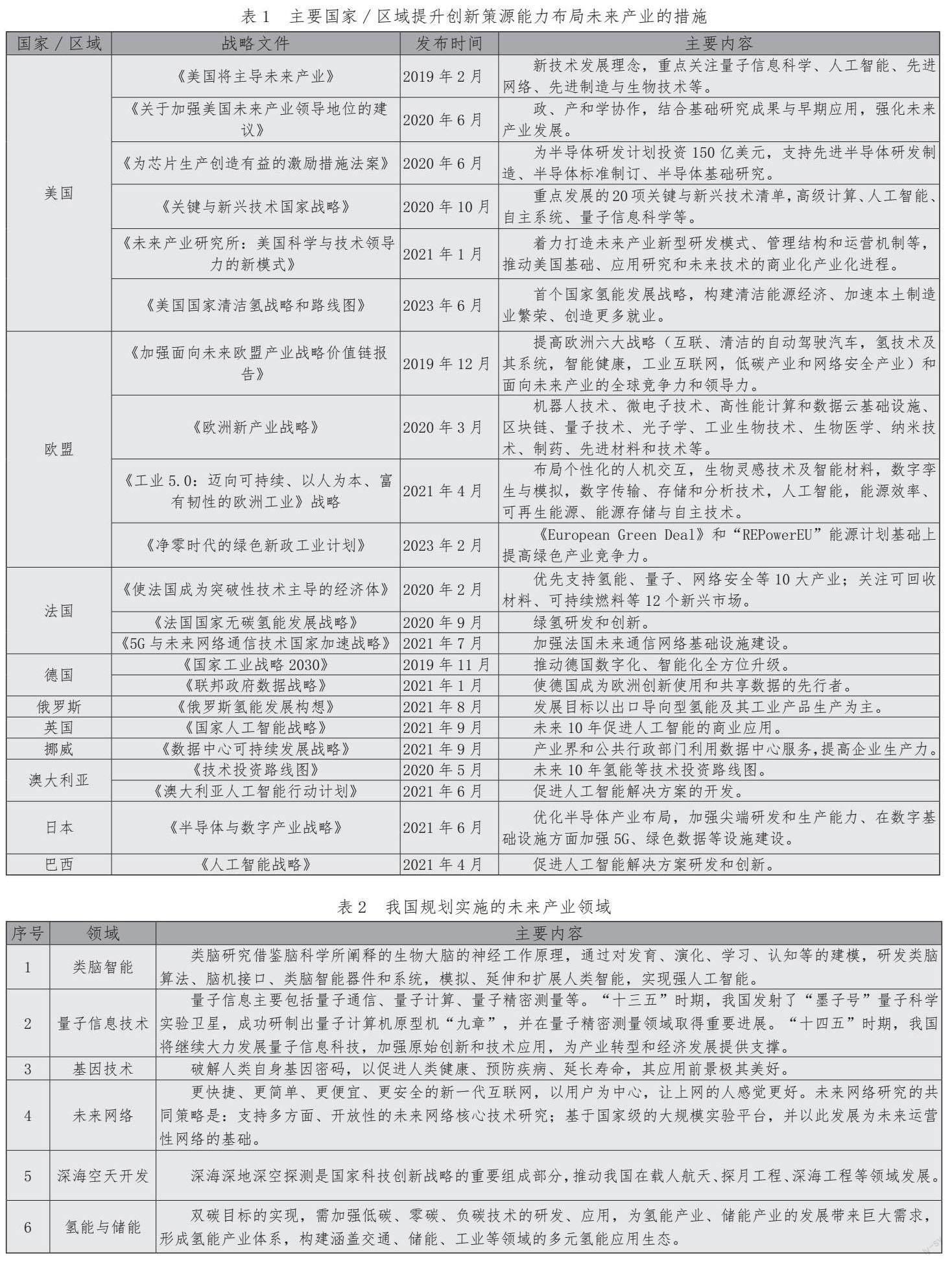

近年来,世界主要国家分别从综合性产业战略,以氢能为代表的新能源技术、发展新一代信息技术等具体产业领域布局未来产业(见表1)。

(三)我国重视未来产业发展,积极布局未来产业创新策源地

我国《“十四五”规划》提出,要前瞻谋划未来产业。这是国家面向未来,特别是面向2035年提出的一个重要里程碑目标。

从领域上来看,我国重点在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业。通过研究《“十四五”规划纲要》及其解释、双碳及氢能产业发展规划等诸多文件资料,整理了我国重点支持的未来产业领域(见表2)。

从区域上来看,我国重点在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区,布局一批未来产业技术研究院和先导示范区,推动形成未来产业创新策源地(见表3)。

(四)我国未来产业发展存在的问题

我国发展未来产业具有新型举国体制等体制机制优势、制造业最全的产业配套优势、超大规模市场优势等,同时也存在一定不足,主要表现在以下5个方面:

1.未来产业创新发展存在较大的技术不确定性

其技术不确定性表现在技术风险和技术壁垒。技术风险方面,未来产业创新往往涉及诸多新技术研发和应用,其技术可行性、可靠性需要一定时间的验证、测试,存在技术成熟性、商业可行性等风险;技术壁垒方面,关键核心技术直接影响国际竞争力,国际上一些国家对我国脱钩断链,主要是高技术的封锁,能否突破这些壁垒,直接决定了我国未来产业的发展。

2.未来产业市场需求存在较大不确定性

未来产业创新发展中市场的变化趋势和节奏难以把握,存在较大市场不确定性,需要具备敏锐的市场洞察力和快速反应能力。

3.未来产业创新发展的关键创新要素严重不足

在人才要素和资金要素方面体现更为明显。人才方面,未来产业创新需要的高水平科学家、工程师、管理人才严重不足,人才引育体系不完善,供需不适配现象明显;资金方面,产业创新尤其未来产业创新资金需求巨大,未来产业发展的不确定性,尤其技术和市场的不确定性,投资者投资意愿偏低。

4.创新能力不足,产业结构不合理

目前我国诸多行业创新能力不足,支撑未来产业创新发展的产业基础薄弱。在产业结构方面,传统产业缺乏高附加值产品,产品同质化严重,产业结构的不合理导致产业发展的单一性和缺乏韧性,未来产业发展和经济转型困难。

5.创新氛围不够浓厚,创新生态系统不完善

目前科技经济两张皮的问题仍没有得到根本解决,支持政策仍不完善,成果转移转化仍存在堵点、痛点,创新氛围和创新生态系统需要进一步加强和完善。

四、利用“模&特”模型分析打造未来产业创新策源地的建议

未来产业发展在技术和市场需求的不确定性、创新资源集聚、创新主体的创新能力以及创新氛围和生态的营造打造等方面存在诸多的共性问题,同时针对具体未来产业创新策源地的打造又有其关键核心技术、应用场景、产业主体、转化服务主体等的个体特征和独特性。笔者提出的“模&特”模型重在兼顾通用性,突出个性化,利用该模型从“模”“特”两个方面分析提出建议,以期能在未来产业创新发展方面有一定的指导和借鉴作用。

(一)未来产业创新发展通用性措施方面—“模”

第一,加强未来产业发展理论和体系化理论研究,加强顶层设计,系统做好未来产业战略前瞻性谋划和整体布局,动态发布关键核心技术和技术群清单和“卡脖子”技术清单,积极应对技术风险。未来产业及其未来关键技术具有极大不确定性,应根据国家中长期产业发展规划,结合技术和产业发展趋势,制定本区域、本产业发展目标、重点和路径。结合产业发展趋势、阶段以及国内国际形势变化、颠覆式新技术动态对技术清单及时调整。充分利用好大数据、AI等新一代信息技术作用,加快未来产业发展。

第二,鼓励新的应用场景的打造,在应用场景中锻造、筛选新技术,为未来技术、颠覆式技术等积极发掘新的市场应用领域。通过财税或专门基金、资金支持新应用场景的开发和推广,建立新应用场景平台、合作平台,加大立项示范项目、示范区域以及加大新应用场景的市场宣传和推广,提高公众对新产品的认可和接受度等。

第三,进一步创新体制机制,促进更多资本、人才等关键创新资源向未来产业领域集聚。进一步发挥财政资金的杠杆引导作用,加大财政资金投入,建立专项以未来产业发展引导基金为引领的多元化投融资体系,引导投早、投小、投未来产业、未来科技。坚决破“唯”,做好分类评价,分配方面向未来产业基础研究作出重大突破的科研人员倾斜,向在未来技术应用转化和未来产业发展中作出突出贡献的人员倾斜,物质奖励和精神激励相结合,提高他们的获得感,让他们在未来产业发展中愿创新、乐创新、能创新、大创新。

第四,加强引导,进一步提升企业创新能力,促进传统产业的转型升级。提升企业创新研发能力方面,加强财税支持和科研计划项目倾斜外,进一步加强产学研合作,强化对企业的技术咨询和培训服务,鼓励员工创新思维和创新行为,强化企业创新文化和创新氛围的营造;进一步加大知识产权的保护力度,提升企业知识产权保护意识和研发投入的积极性;在研发平台、孵化载体、金融支持、仪器共享、文献数据服务等方面进一步对企业出台针对性措施等。

第五,多策并举,营造更好的创新氛围和完善创新生态系统。鼓励探索产学研合作的新模式、新方法,打造新型创新研发、孵化平台载体,进一步完善创新生态系统中的部分环节,促进未来产业发展;加强知识产权保护,通过未来技术及未来产业发展论坛、展览,科普讲座等,提高公众创新参与度,营造良好的未来产业创新氛围。

(二)未来产业创新发展个性化措施方面—“特”

第一,凝练独“特”的关键核心技术。进一步营造创新氛围和完善创新生态系统的基础上,针对特定未来产业发展目标和未来产业技术发展趋势和态势,对现有优劣势进行深入分析和研究,结合个体创新、群体创新、开放式创新等模式,充分发挥头脑风暴、团队讨论、专家咨询等创新思维激发方式方法,对特定未来产业发展的关键技术快速突破其关键点,在实验室研究、原型制作、模拟仿真等验证、中试的基础上不断迭代、优化,形成完善技術创新方案,并强化知识产权保护措施,形成自身未来产业创新发展的核心技术,构筑全球竞争力。同时,鼓励以核心技术关键研发人员命名其核心技术,增强科研人员开展关键核心技术研发的荣誉感。

第二,打造独“特”的应用场景。鼓励未来产业发展核心技术新的目标用户、市场需求领域的拓展,通过但不仅限于构造差异化用户体验、采取人工智能、大数据、物联网等新技术打造独特应用场景,通过进一步资源整合和创新协同,提供未来产业发展的新场景、新示范、新产品、新服务等。

第三,培育“專精特新”企业。规模企业发展周期长,存在新技术、新市场的接受度等不足,在建设企业创新梯度培育库的同时,制定专门的政策措施,大力鼓励未来产业发展的“专精特新”企业,形成该类企业百花齐放的良好氛围。

第四,以“科企家”引领培育独“特”的转移转化人才队伍。进一步加强转移转化队伍建设,鼓励其向专业化、高端化发展,涌现一批高质量技术转移转化机构和高水平技术转移转化人才。进一步完善梯度技术转移人才支持和培育体系,有效规避技术经纪人、技术经理人概念不清晰给科技创新服务行业发展带来的诸多不足,对应“科学家”“企业家”提出“科企家”的概念,给予其相应的培养、待遇等政策,在未来技术快速转化应用落地推动未来产业发展过程中尽快形成一批“战略科企家”引领的高水平转移转化队伍。

注释:

1. “三城一区”:中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和创新型产业集群示范区。

2. 数据来源:人民财评:让专精特新企业再多一些(网址:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1761937437913692893&wfr=spider&for=pc)。

参考文献:

[1] 谢婼青.科技创新策源能力:影响因素与提升路径[J].上海经济研究,2023(02):64-77.

[2] 王嘉珏,李战国,于明州.浙江聚焦科技支撑引领高质量发展和共同富裕示范区建设[J].科技智囊,2022(12):15-18.

[3] 余江,刘佳丽,甘泉,等.以跨学科大纵深研究策源重大原始创新:新一代集成电路光刻系统突破的启示[J].中国科学院院刊,2020(01):112-117.

[4] 胡斌,吕建林,杨坤.人工智能企业创新策源能力影响因素分析[J].西安财经大学学报,2020(05):27-34.

[5] 敦帅,陈强.创新策源能力:概念源起、理论框架与趋势展望[J].科学管理研究,2022(04):33-41.

[6] 李万,钱娅妮.世界级“科创中城”发展要素及对我国创新型城市的启示[J].创新科技,2023(03):78-91.

[7] Scotta A J.The Roepke Lecture in Economic Geography the Collective Order of Flexible Production Agglomerations:Lessons for Local Economic Development Policy and Strategic Choice[J].Economic Geography,1992(03):219-233.

[8] 张鹏,曹方,池浩湉.创新策源地的内涵及其路径打造思考[J].科技中国,2023(05):68-71.

[9] 王楠,王凡,赵会来.我国未来产业发展形势研判及对策建议[J].科技智囊,2021(11):1-6.

[10] 李晓华.未来产业发展的新趋势和中国特色发展之路[J].人民论坛,2022(13):76-81.

[11] 文余源,王芝清.加速发展和布局未来产业[N].中国社会科学报,2023-05-31(04).

[12] 白宇轩,张雅俊.我国发展未来产业的优势条件、重点领域与对策建议[J].企业经济,2023(07):90-101.

Abstract:The future industry has become a new track field of competition between countries in the world,especially major countries. The article analyzes the meaning of future industries and origin of scientific and technological innovation,reviews the construction layout practice of China's innovation source area and the future industrial layout of major countries in the world,and proposes a new model,“model & special”,which takes into account both generality and personalization,based on the shortcomings of Chinese future industrial development,it proposes some suggestions and measures for building the origin of future industrial innovation.

Key words:World future industrial layout;Innovation policy source;Strategic entrepreneur;Transformation of technological achievements;“Specialized and sophisticated SMEs”