基于“化学元素观”建立的教学设计

张晋 魏垂社 张贝贝

摘要:“化学元素观”是中学化学核心观念之一。在“单质碳的化学性质”教学实践中,围绕氧元素在反应中的得与失,展开产物预测、实验验证、模型建立等教学环节,不仅展现化学是讲“理”的学科,更能培养“化学观念”“科学思维”和“科学探究与实践”等学科核心素养。

关键词:化学元素观;氧化还原反应;碳的还原性

文章编号:1008-0546(2023)12-0060-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2023.12.013

元素的概念是化学学科最基本的概念之一,既是认识宏观物质的基础,又有联系微观粒子的功能。从元素的视角学习化学知识主要体现在三个方面的含义:一是对元素本身的认识,包括什么是元素、元素的种类、元素的性质等;二是从元素角度看物质,具体包括元素组成与物质的分类、性质有何关系等;三是从元素角度看化学反应,即元素与化学反应有何关系,在化学反应中元素种类是否发生变化等。[1]因此,“化学元素观”的建立是伴随相关化学知识螺旋式递进的,是在化学知识认知积累和化学元素观发展的交互过程中形成的。笔者以“单质碳的化学性质”教学设计为例,探讨如何在教学中培养学生从元素的角度认识物质性质和化学反应,探讨认识物质性质和化学反应的科学思路与方法。

一、教学内容及教学现状分析

氧化还原反应在我们周围随处可见,从天然气的燃烧到火箭的发射,从炭的燃烧到金属的冶炼,氧化还原反应对人类社会的发展起到巨大的推动作用,对氧化还原反应认识的过程就是化学科学的发展史。对此,人教版九年级化学教材先后在第二单元课题2“氧气”教学内容中设置了狭义的氧化反应,在第六单元课题1“金刚石、石墨和C60”中设置了还原反应。然而在部分初中教师的教学观念中,氧化还原反应的地位无足轻重,其教学内容空洞,缺少能让学生产生感性认识的体验活动,教学过程多以单一的讲授为主。这与氧化还原反应知识在整个化学课程中的重要地位是不相匹配的。

具体到“单质碳的化学性质”这一节教学内容,教材重点呈现了单质碳的化学性质和实验验证等内容。笔者在阅读教材和一些教师交流后发现,这部分内容在教学时存在以下几个问题:(1)知识点碎片化,缺少恰当的理论统领。碳的化学性质包括碳在常温下性质稳定,加热时可以与氧气、某些氧化物反应,涉及多个化学反应。因此,没有合适理论统领,只会加大学生的记忆负担,使学生误认为化学的学习重在记忆。(2)缺乏合适的探究实验。炭燃烧时氧气量难以控制,产物为无色气体,使实验探究难以开展。碳与氧化铜反应温度较高,开展学生实验存在潜在的危险,多以演示为主,这使得学生在学习碳的化学性质时缺少体验感和互动性,难以激发学生的学习兴趣,更无从谈起创新思维的培养。(3)割裂系统概念。将氧化反应和还原反应设置在不同的单元,是考虑学生的认知发展规律,但在初中阶段没有将二者统一,不利于学生多角度认识物质性质和化学反应,培养学生化学观念。

二、教学设计的改进要点

为解决上述问题,采取了如下教学改进:

(1)从元素氧的视角统一单质碳的性质。在中学阶段氧化还原反应经历三个认识阶段:基于得失氧的狭义氧化还原反应、基于化合价变化特征的氧化还原反应和基于电子得失(偏移)本质的氧化还原反应。以氧元素为统领,通过氧元素转移的讨论,归纳、总结、抽象继而建立反应模型,实现碳单质化学性质的统一,培养学生认识物质性质和化学反应的科学思维。

(2)从氧元素的视角开展碳与氧化铜反应的实验探究。在碳与氧化铜的实验部分,从碳燃烧得氧的视角,迁移预测、实验设计、证据推理等环节。在理论推导和实验验证的探究活动中,提升学生的思维深度和创新意识,体验化学实验探究的思路与方法,落实“科学探究与实践”的核心素养。

(3)从得失氧元素的视角实现氧化还原反应概念的统一。从得失氧的视角,实现氧化反应和还原反应的辩证统一,建立氧化还原反应模型并应用反应模型,从而体验学习化学反应的思路与方法,落实“科学思维”的核心素养。

三、教学目标

(1)通过对碳与氧化铜反应的探究,学会从物质变化和元素视角认识化学反应,初步感受认识化学反应的思路与方法。

(2)通過对碳与氧化铜反应实验的探究,知道从问题和假设出发确定探究目标,设计实验方案、获取证据、形成结论等科学探究的方法与思路。

(3)通过狭义的氧化还原反应模型的建立和应用,体验模型在学习中的重要作用。

(4)通过氧化反应概念的建立过程,体会比较、分类、综合、归纳等方法在认识物质性质与化学反应中的作用。

四、教学过程

1.鉴赏古画,创设情境

【情境创设】《溪山雪意图》由“南宋四大家”之一的刘松年所作,全卷纵41厘米,横241.3厘米,画卷描绘雪后溪水两岸的平坡低岗、桥屋村舍、乔松岩壑、泉流舟楫等景物,其局部图中还描绘了众人在庭院内烤火的场景,如图1所示。古代书法家绘画用的墨和冬天取暖燃烧的木炭,主要成分都是碳。千年字画得以完整保存,说明碳稳定,木炭易燃烧却又说明碳不稳定。为什么碳的性质表现如此大的差异?

【学生活动】碳的化学性质在常温下稳定,在加热时容易燃烧,这说明了碳的化学性质与反应条件有关。

【提出问题】碳燃烧有两个反应,从元素的角度如何理解碳的燃烧反应?

设计意图:此环节基于学生已有生活经验和木炭燃烧的化学事实,从碳在常温下性质稳定和高温下容易反应的认知冲突,继而认识到化学反应是在一定条件下发生的。从元素碳得氧角度分析碳燃烧的化学反应,旨在为过渡到碳与氧化铜反应的探究活动作铺垫。

2.实验探究,拓展认识

【教师提问】碳可以夺取氧气中的氧元素,那么碳能否夺取氧化物中的氧元素,以碳与氧化铜反应为例,猜想该反应的生成物,依据是什么,如何验证产物(提示:氯化钯试纸可用来检验CO)。

【学生活动】从碳可以得氧的角度猜想 C 与CuO反应可能的产物有三种,整理于表1,并猜测 C 与CuO反应的产物应与二者的质量有关,提出用澄清石灰水检测 CO2,用教师所提示的氯化钯试纸检测CO。

【实验验证】为了节约加热时间和现象明显,采用如图2所示的装置,完成演示实验。图2用于演示实验的装置图

【实验结论】碳与氧化铜反应可以生成铜单质和二氧化碳,也可能生成铜和一氧化碳。

设计意图:此环节主要是锻炼学生利用已有知识,主动建构狭义的还原反应。通过对碳与氧化铜反应的猜想、实验验证、证据推理、得出结论,感受研究物质性质和化学反应的科学方法;同时利用碳与氧气反应有一氧化碳和二氧化碳的事实,提出碳与氧化铜反应也有一氧化碳生成的猜想,培养学生的创新精神。缺憾是受学生知识水平和实验条件的限制,不能对红色产物继续探究。因此在课后让学生利用网络查询相关知识,完成设计实验方案,证明可能的反应产物。

3.建立模型,拓展应用

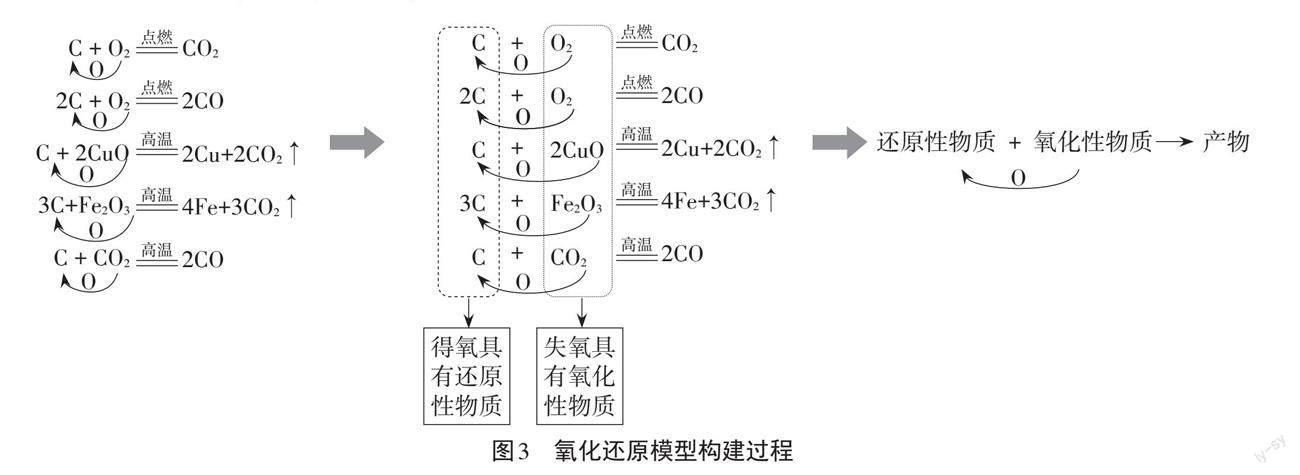

【提出问题】已知碳与氧化铜能生成二氧化碳和铜,请同学们尝试完成碳与氧化铁,碳与二氧化碳的产物,并说明理由?能否找出所有反应的共同点?

【学生活动】依据碳在反应中夺氧的这一特点,能完成碳与氧化铁、二氧化碳产物预测与分析。

【师生活动】在方程式中表示出这一得氧过程,概括出碳的还原性,氧气和金属氧化物有氧化性,建立狭义的氧化还原模型,过程如图3所示。

【课堂练习】根据下列提供的物质回答问题:①S ②O2③H2④CO2⑤CO ⑥Fe2O3⑦Fe ⑧CuO⑨Mg ⑩C

(1)从得氧、失氧的角度在上述物质中选出还原性物质和氧化性物质。

(2)依据氧化还原模型预测可能的化学反应并完成方程式。

设计意图:本环节的目的是让学生在建立模型的过程中体会比较、分类、综合、归纳等科学方法;在练习中丰富认识物质性质角度,实现对化学反应认识的进阶,为从类别认识酸、碱、盐的性质积累经验,同时为高中氧化还原反应学习打好基础。

五、教学评价

《义务教育化学课程标准(2022年版)》倡导实施促进发展的评价,改进终结性评价,探索核心素养立意的命题,科学设计评价工具,重视评价学生的化学概念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任等核心素养。[3]王磊等人经过多年的研究,构建了化学学科能力内涵构成及其活动表现模型,确立了“学习理解、应用实践、迁移应用”导向的化学学科能力要素及其表现指标。[4]笔者研读《义务教育化学课程标准(2022年版)》学业质量内涵和描述,借鉴“化学学科能力内涵构成及其活動表现模型”,编写本节教学内容的课时练习。学业质量、学习活动表现指标描述、学科能力、学科能力要求之间的关系表2所示。

依据以上分析,完成了本节教学内容的课时练习。

六、教学反思

1.发挥化学实验在验证猜想中的功能

碳还原氧化铜实验是学生学习碳的化学性质,理解“化学元素观”的重要手段和方式。在活动设计方面,一方面展开反应预测,小组讨论,使得碳与氧化铜反应学习过程成为一个有意义的建构过程。另一方面以实验事实为依据,根据实验的观察,引发学生思考:碳在反应中发生了什么变化?产物有什么可能性?如何验证产物?与碳的燃烧有何异同?由此引导学生基于实验事实进行分析、推理,获得相应结论,使学生的认识从感性走向理性。

2.重视新旧知识在提升思维进阶中的作用

在课堂练习设计中,采用学生已知与氧气反应的物质,利用具有氧化性、还原性新的分类标准认识物质,改变认识物质性质的视角;在选项中加入金属氧化物,拓展认识碳单质得氧的宽度,感受“化学元素观”的价值,实现学生思维的进阶。

3.厘清教材及课标对课堂教学的要求

氧化反应和还原反应是现行九年级人教版教材的内容,但无论是2011版还是2022版《义务教育化学课程标准》的要求都较低,对两者的统一更是没作要求。教材是我们依靠的知识源、素材源,课标是教师教学的依据,我们要能依据学科教学知识,以具体学科知识为载体,实现学科知识、学科能力和学科素养的统一。

参考文献

[1]何彩霞.围绕“化学元素观”展开深入学习——以“水的组成”教学为例[J].化学教育(中英文),2013,34(4):36-39.

[2]潘宏宜,陈雪萍.碳还原氧化铜反应装置改进及实验探究[J].化学教学,2018(1):71-75.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:人民教育出社,2022.

[4]马佳,梁凯,王澜,谢佳君,张晓红.基于化学学科能力的高三教学评一体化设计[J].化学教育(中英文),2022,43(16):65-75.