新课标下利用建模法解决抽象问题的教学实践

——以“月相”为例

骆霞琴 虞晓科

(1.德清县教育研训中心, 浙江 湖州 313200; 2.浙江省德清县第二中学, 浙江 湖州 313200)

一、创设情境,激发学习动机

本课首先利用学生感兴趣的案例创设情境,激发学生的好奇心和求知欲,在学生兴趣高涨时抛出课题。

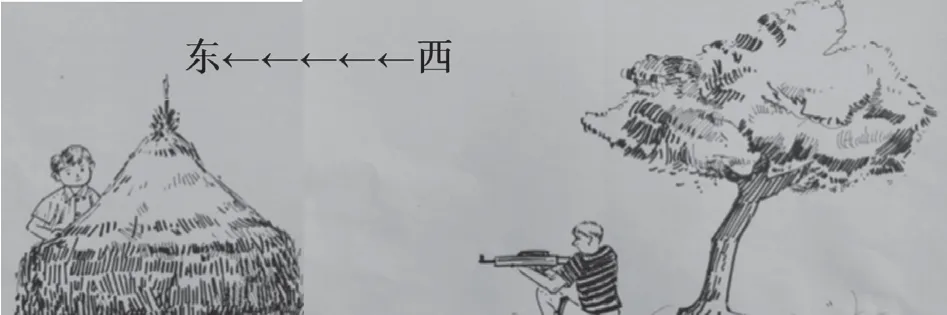

情境:月夜谋杀案件(见图1)。美国总统林肯曾是律师,他受理过这样一个案子。原告证人指证阿姆斯特朗谋财害命。证人说,11月18日晚上11点多,他在东边的草垛旁往西看,清晰地看见了阿姆斯特朗的脸,阿姆斯特朗在离他30米外的西边大树下开枪杀人。分析了这段证词后,林肯立刻宣布证词是编造的。

图1 月夜谋杀案件

激疑引思:林肯是依据什么做出这样的判断?你是否也想当一回福尔摩斯,揭开案件真相呢?

二、观察记录,认识月球形态

直观感知是学习的基础。为了使学生有充分的感性认识,教师在课前一个月布置了学习任务。

任务1:连续观察一个月的月相变化,完成“月相观察记录单”(见表1)。

表1 月相观察记录单

活动1:与老师和同学交流月球的形态变化。

学生通过观察、记录、交流,梳理“月相”知识的前概念,明确月球的形态是在变化的。教师将学生画的月球的一些典型形态依次呈现出来,并据此引出“月相”概念——月球的各种圆缺形态。

任务2:观察、比较不同月相的月面面貌特征。

活动2:观察、比较不同月相的月面面貌,展示月相图(图略)。

学生认为:月球的自转周期与绕地球的公转周期相同,虽然人们看到的月相在不停地变化,而事实上人们看到的始终是月球的同一个面。

三、模拟体验,感知月相变化

任务3:模拟日、月、地体系。

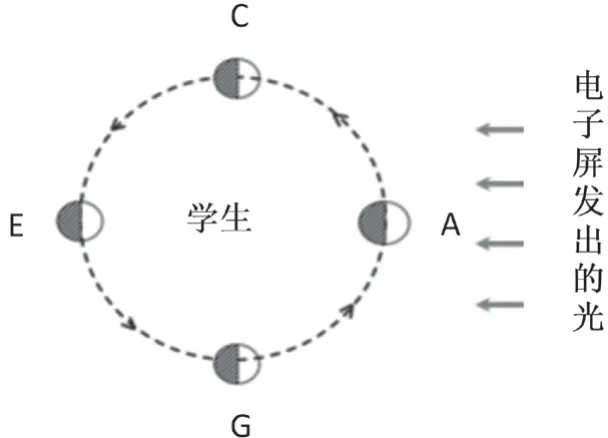

活动3:学生两人一组,利用电子屏、乒乓球,模拟日、月、地体系。

电子屏光面较大,可视作太阳发出的平行光;乒乓球代表月球;学生自己代表地球上的观察者(见图2)。为了区别“月球”是否被太阳光照射,学生用笔将乒乓球上未被太阳光照射的部分涂成阴影。

图2 模拟月相变化

通过模拟体验,学生进一步感知到月球不发光也不透明,但能反射太阳光。人们能看到月球,是由于看到了月球被太阳光照亮的那一面。

模拟活动有利于培养学生的建模意识,为后续学生模型法思维的发展做好铺垫。

四、建构模型,探究月相成因

初一学生正处于具体形象思维向抽象思维发展的过渡阶段,教师需要为其搭建一个形象思维向抽象思维转化的平台。

任务4:建构月相模型。

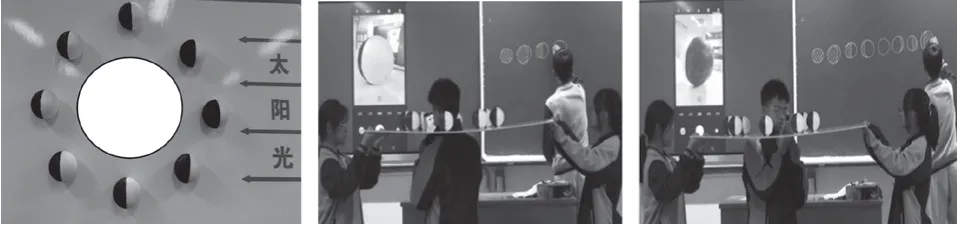

活动4:利用自制教具,探究“月相”成因。

四位学生为一个小组(见图3)。两位学生平举教师自制的月相演示KT板。一位学生模拟地球上的观察者,逆时针旋转,依次用手机拍摄月相照片,并通过希沃白板同屏同播。另一位同学将拍摄的月相形状依次画在黑板上。

图3 学生自主建构模型过程

自制的月相演示KT板为学生搭建了探究的阶梯,有助于学生建构合适的日、月、地模型。模型的建构,使抽象、宏观、难以观察的月相变化变得具体、形象,让学生亲身经历知识的发生过程,体会科学探究的乐趣。在学生建构模型的过程中,显化了抽象问题,突破了教学难点。

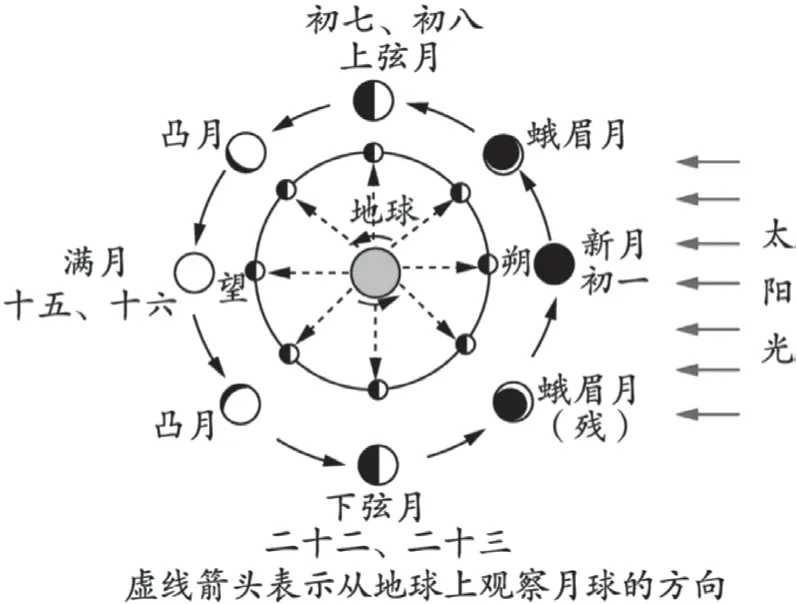

教师在探究活动的基础上归纳总结,使学生明确月相形成的原因:月球不发光、也不透明,只能反射太阳光;月相是地球上的人看到的视觉形态,即被照亮的月面;月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变化;不同的位置观察月球,月球会有圆缺变化,而且这种变化是有规律的。

五、完善模型,揭秘变化规律

模型法作为贯穿科学学习的重要认知手段和思维方式,在解决科学抽象问题时能发挥重要作用。教师可以从原型出发,抓住原型的本质特征,用问题驱动的方式促进学生对模型的理解,在这一过程中完善模型,揭秘月相圆缺形态变化的规律。

任务5:揭秘月相变化规律。

活动5:一位学生头朝北面,伸出双臂俯趴在桌上,形成上北下南左西右东的指向标。在他东面的一位学生举起“东”字面板,西面的一位学生举起“西”字面板,然后让扮演指向标的学生翻身观察天空中的“月球”,并说出自己的方位——上北下南左东右西。此时强调观察天空或天空中的星体方位皆为“左东右西”。由此让学生判断图2中C、G位置月球亮面的朝向。用阴影代表观察不到的暗面,观察到的部分留白。参照月相演示KT板绘制月球的各种圆缺形态。

问题驱动:(1)在拍摄“月球”的过程中,有没有发现什么特点?(2)月相变化的原因是什么?(3)月球和地球一样,也有东西南北之分,我们所画出的月相实际被照亮的是月球的哪一面呢?(4)上弦月和下弦月是最难区分的两种月相,你能总结这两种月相的特点吗?(5)月相变化有什么规律?

学生在任务、活动和问题驱动的协同作用下,逐渐完善“月相模型”。学生更直观地认识到:我们能看到的是月球被太阳光照亮的那一面;拍摄到的不同月相的月面面貌相同,说明我们只看到了月球的同一个面;月相变化的原因是月球绕地球运动,使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律地变化;观察天空和天空中的星体方位皆为“左东右西”,学生由此判断图2中C位置亮面朝西,G 位置亮面朝东;上弦月和下弦月的月相规律为“上上上西西,下下下东东”(上弦月上半月上半夜西边天空西面亮,下弦月下半月下半夜东边天空东面亮);月相的变化规律为“新月—蛾眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—蛾眉月—新月”(见图4)。

图4 月相模型图

学生再次建构日、地、月模型,揭秘月相变化规律,实现从具体形象到抽象逻辑的过渡。

六、运用模型,促进知识向素养转化

新课标对“月球是地球的卫星”提出的内容要求是“学会运用三球仪模拟地球、月球和太阳的相对运动”。初中阶段是学生具体形象思维向逻辑抽象思维过渡的重要阶段,教师不可止步于用具体形象代替逻辑抽象。科学教学,不仅要利用模型让学生认识客观现象,更要利用模型揭示事物发展的客观规律,培养学生的抽象逻辑思维能力,促进知识向素养转化。

任务6:从科学角度赏析诗句中的月相。

活动6:说出诗句中相应月相的名称、出现的时间、月球亮面的朝向。

材料:“月上柳梢头,人约黄昏后”“娟娟月姊满眉颦,更无奈、风姨吹雨”“海上生明月,天涯共此时”“今又重阳,战地黄花分外香”等。

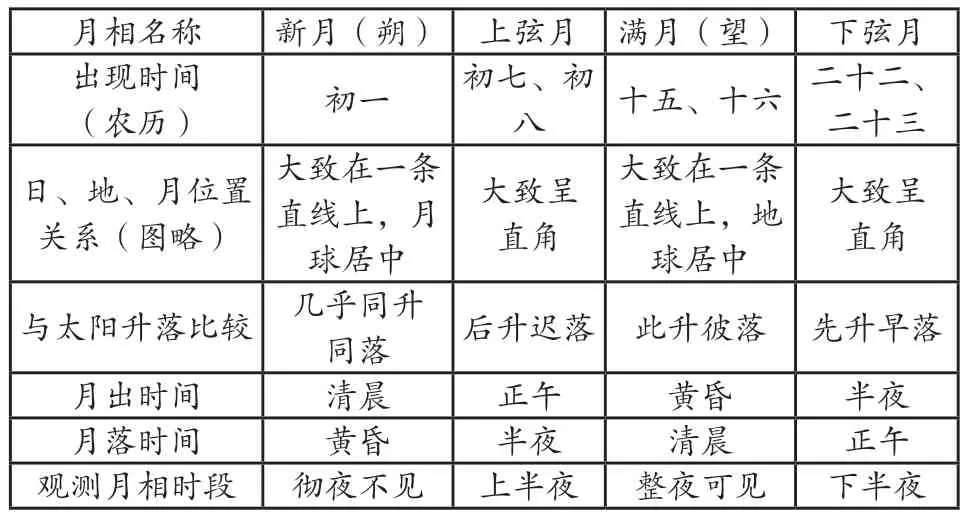

诗句中分别描述了元宵节、七夕节、中秋节、重阳节等我国根据农历确定的节日。农历中的月份就是根据朔望月确定的,每个月的朔为农历月的初一,望为十五或十六。通过老师的引导,学生以小组合作的方式展开探究,观察、分析客观现象,归纳总结月相与农历的关系(见表2)。

表2 月相与农历的关系

任务7:成功破案。

活动7:月夜谋杀案件当天是农历初八,是上弦月。晚11点,月已落山或正悬于西方近地平线,证人由东往西看阿姆斯特朗是背光,不可能清晰地看见阿姆斯特朗的脸。

活动6有利于跨学科的融合。活动7与导入课堂的情境首尾呼应,可以诊断学生利用模型法解决抽象问题的实际水平,评价学生学以致用的能力。

模型法的应用,不仅使学生获得了结构化的知识,而且提升了思维品质,促进知识向素养转化。应用模型描述、解释、预测客观世界,能使科学探究从浅层次、低阶思维向高层次、高阶思维的水平发展。“模型建构”是科学思维方式之一,从建模到用模、从具体形象到逻辑抽象、从低阶思维到高阶思维,旨在通过科学教育帮助学生逐渐形成适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。本课例建构了一个合适的日、地、月体系模型,解决了学生不易观察、难以理解的抽象事物的问题。初中科学课程中常常涉及大量的抽象概念和理论,建模法大有可为。