基于水动力模型的长距离水资源联合调度工程水力特性分析

陈丽群

(深圳市南山区水务局,广东 深圳 518000)

0 引 言

水资源是人类赖以生存的重要资源,同时也是人类社会不断发展的重要保障。我国水资源总量相对较为充足,但在区域间分布的不均匀、季节间分布的不均匀是社会经济发展面临的主要问题之一[1-3]。目前,我国水资源整体呈现出南方总体水量较多,北方总体水量较少;夏季总体水量较多,冬季总体水量较少的趋势。同时,在一些极端气候条件、丰水期、枯水期等因素的影响下,水资源的分布呈现出更为显著的不均衡趋势。因此,长距离水资源调配成为一种必要的水资源平衡手段[4-6]。在长距离水资源调配中,由于受到途径地区气候、地理环境、经济发展现状等因素的影响,资源调配往往难以采用较为单一的形式进行,而是需要采用不同的调运方式,在沿途基础设施的支持下进行联合式的长距离调度。在这一过程中,水资源的动力状态对水资源调配过程中的水力特性会形成较为显著的影响[7-9]。

因此,本文建立长距离水资源联合调度模型,从水动力视角入手,分析调度工程中的水力特性,为水资源调度工程的前期水力特性模拟和中期水力分析提供技术基础。

1 长距离水资源联合调度水动力模型设计

1.1 非恒定流控制模型

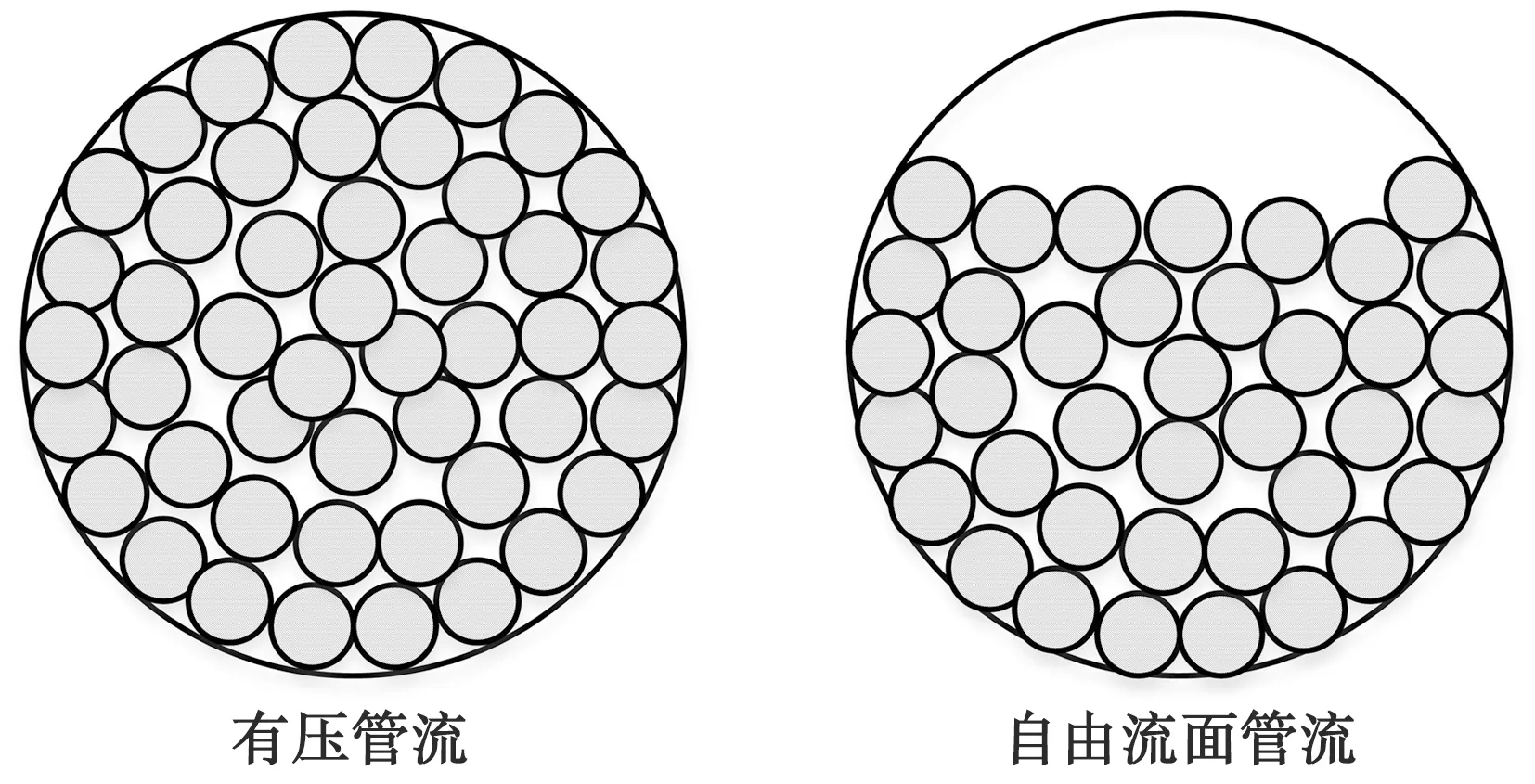

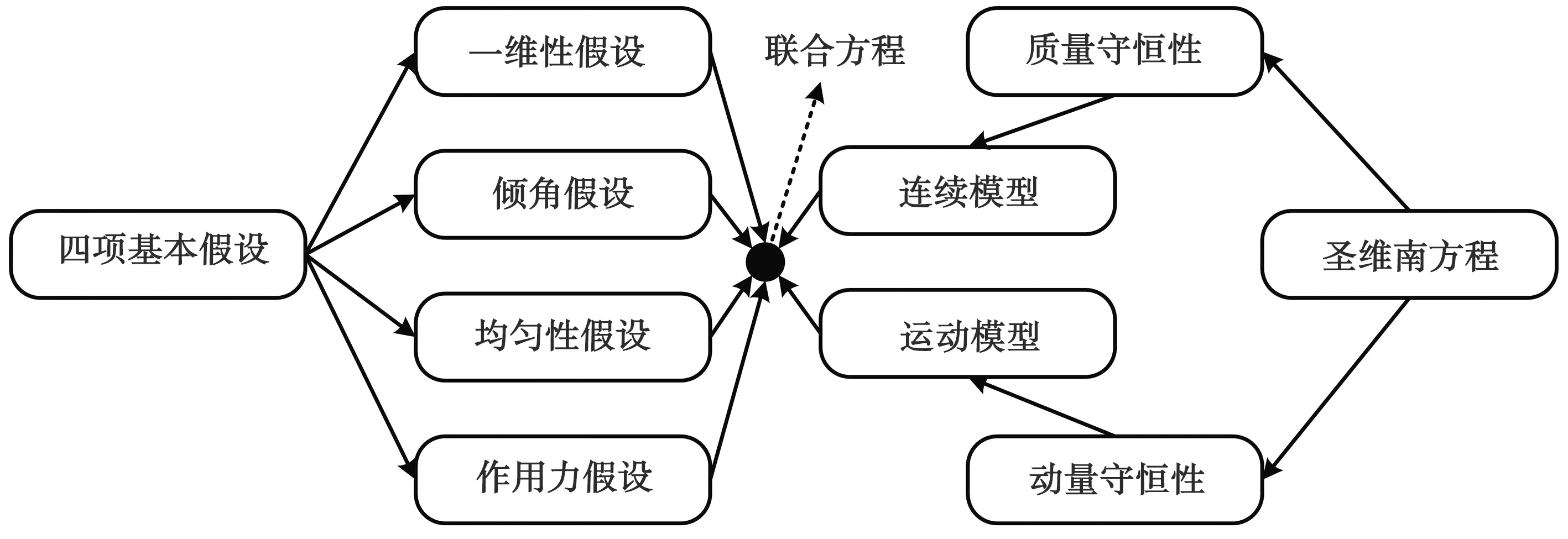

在长距离水利工程的水资源调度中,非恒定流是一种较为常见的现象。当液体由于某种客观因素导致其流场要素随着时间的变化而发生变化时,便可以称此时的流体运动为非恒定流[10]。本次研究在长距离水资源调度的非恒定流模拟基础上,加入水利工程所必要的调度设备,并将管网水流问题转化为水动力学模型。在此基础上,将联合调度工程的正常运行状态作为一种初始状态与边界条件,建立调度方案。按照长距离联合调度的主要调度形式,模型可分为有压管流模型与明渠模型两个主要分支。有压管流是指在管道的断面被液体彻底充满的情况下,管道中缺乏自由液面流体,进而形成的压强高于大气压的管流状态。有压管流与自由液面管流的管道内流体状态差别见图1。

图1 有压管流与自由液面管流对比

有压管流模型连续方程如下:

(1)

运动方程如下:

(2)

将连续方程与运动方程联立,便可得到一组一阶拟线性双曲微分方程组。在适当的条件下,可以计算得到调度中非恒定流的流体流量,同时也可用于分析水位对于流程与时间的变化影响。

在设计明渠模型时,按照通常定义,将明渠定义为诸如人工水渠等具有外部自有表面的流体渠,由于流体在明渠中自由表面上的压强为零,因此也可称为无压渠。设计明渠模型时定义的基本假设见图2。

图2 明渠模型基本假设

从图2可以看出,研究定义的假设主要为4类,分别为一维性假设、倾角假设、均匀性假设与作用力假设。一维性假设是指将三维问题概化为一维问题,在流体分析时只考虑其在长度方向上的变化,而不考虑由于河道弯曲等因素形成的流体离心力作用。倾角假设是指假定流渠的倾角正切值与正弦值总是处于相等的状态。均匀性假设是指假定水压力分布呈现出静水压力的状态,即过水断面上的流速是均匀分布的,同时流体压力与流体深度呈正比例状态。作用力假设是指由于假定将河床产生的摩擦力与流体运动产生的作用力对流体形成的影响进行概化处理。

在假定基础上,模型的连续方程如下:

(3)

式中:z为流渠断面水位;Q为流渠流量;B为流体面宽度。

1.2 窄缝法与边界条件

在长距离水资源引调工程中,由于受到引调沿途地形等外部因素的影响,导致单一的运输方式是难以实现的。因此,往往需要采用不同引调方式进行联合调度,主要方式是采用有压管道与明渠相结合的方式,其中涉及到流体从有压状态到无压状态的转换。在流体过渡过程中,便有可能产生非恒定流。

非恒定流主要体现在实际长距离水资源调配过程中,是流体在有压状态与无压状态之间进行转换过渡时经常产生的交替过渡状态,并且在这一过程中产生的冲击力很有可能形成输水网络的损坏,因此也需要对输水系统运行过程中的这部分损坏可能性进行考虑。一般情况下,由于流体有压状态与无压状态之间的控制方程有所不同,因此进行过渡运算时往往存在一定的困难。

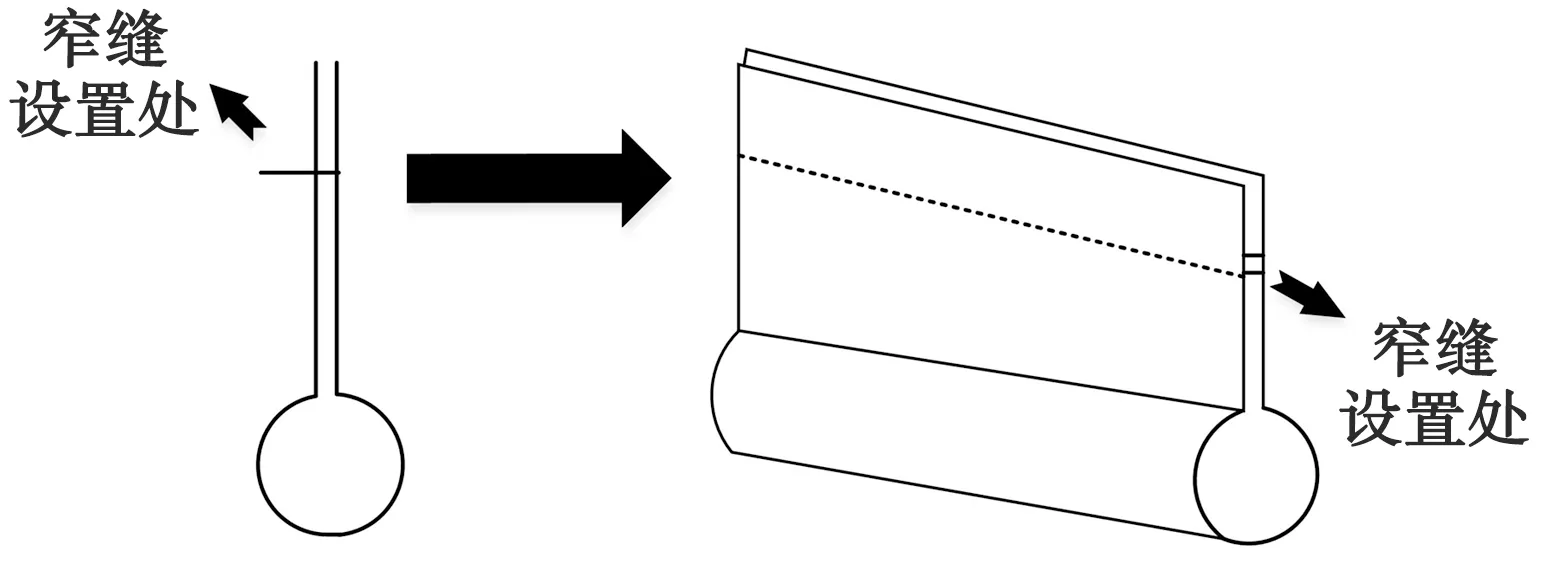

因此,研究采用激流捕捉法中的窄缝法进行过度运算。该方法的主要思路是假设在输水管道的上方存在一条窄缝,这条窄缝不会扩大输水管道的横截面面积,同时也不会对水力半径造成任何影响。见图3。

图3 窄缝假设

窄缝的宽度由水击波速来进行确定,当输水管道中的流体处于满水状态时,可以利用无压状态下的明渠方程来确定施加在输水管壁上的压力水头数值。为了保障水资源长距离联合运输下的整体稳定性和输水安全性,需要在水资源运输的沿途河流与公路的等交叉工程处进行交叉布置。同时,在运输途径点适当布置诸如泵站、水库、虹吸装置等保障水资源运输的建筑物,这使得运输模型具备了一定的三维特征。

为了简化运算,研究将沿线的建筑物作为内边界条件进行处理。此外,为了控制输水线路,线路沿途也设置了诸如分水口、闸门等控制装置。研究将水位作为一种边界条件,并将该边界条件布置于节点上。节点即为连接不同段的输水管线的汊点。通过进行输水管线边界条件的设置,可以对连接汊点的管线水力特性进行分析,同时也可控制节点处的水位满足流量守恒定律。在流量边界条件上,研究以单元作为流量边界条件的主要定义处,因此可将流量边界条件添加到边界节点上游处的虚单元中,进而代入连续方程。

为使整体系统水利响应过程更加准确,研究将输水结构中包含线路运行装置、安全输水装置、输水控制结构等三维结构均转化为内边界条件与概化处理目标,来满足模型模拟计算时的精准性要求。在建立模型时,以北京市南水北调干线与配套工程的工程布局为基础,建立基于水动力模型的优化调度模型。根据工程的CAD图纸,在目前的南水北调工程基础上进行管线规划,并针对管线的剖面数据信息进行给定。系统会自动将文件中的图层数据转化为模型的基础数据表,并在此基础上添加和修改初始条件与边界条件,形成管线动力学模型。

2 长距离水资源联合调度水动力模型下的工程水力特性分析

2.1 模型检验

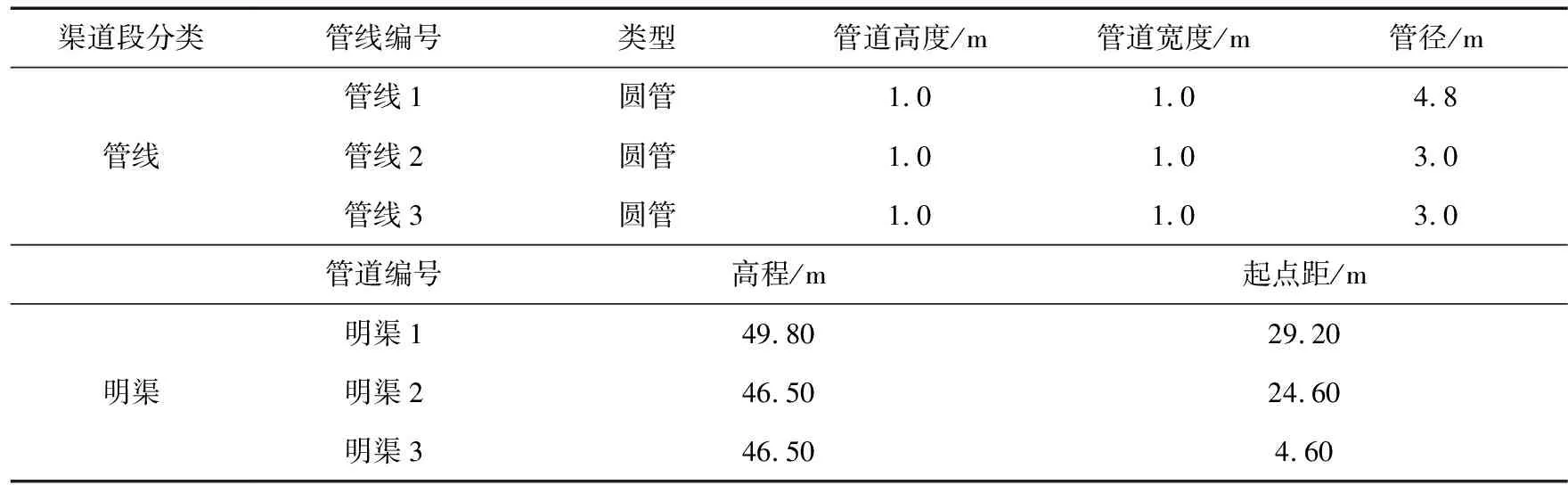

在进行长距离水资源联合调度水动力模型下的工程水力特性分析时,首先需要对研究设计的模型进行验证,模型验证建立在模型模拟运算的基础上。在运算时,模型设置的工程模拟运行时长为8个月,模拟计算的时间步长设置为0.005h,模型输出过程中的输出间隔为4h。研究分别对模型中的主要水资源调度渠道段进行分类,分别为管线类与明渠类。主要的管线与明渠数据见表1。

表1 管线与明渠数据示例

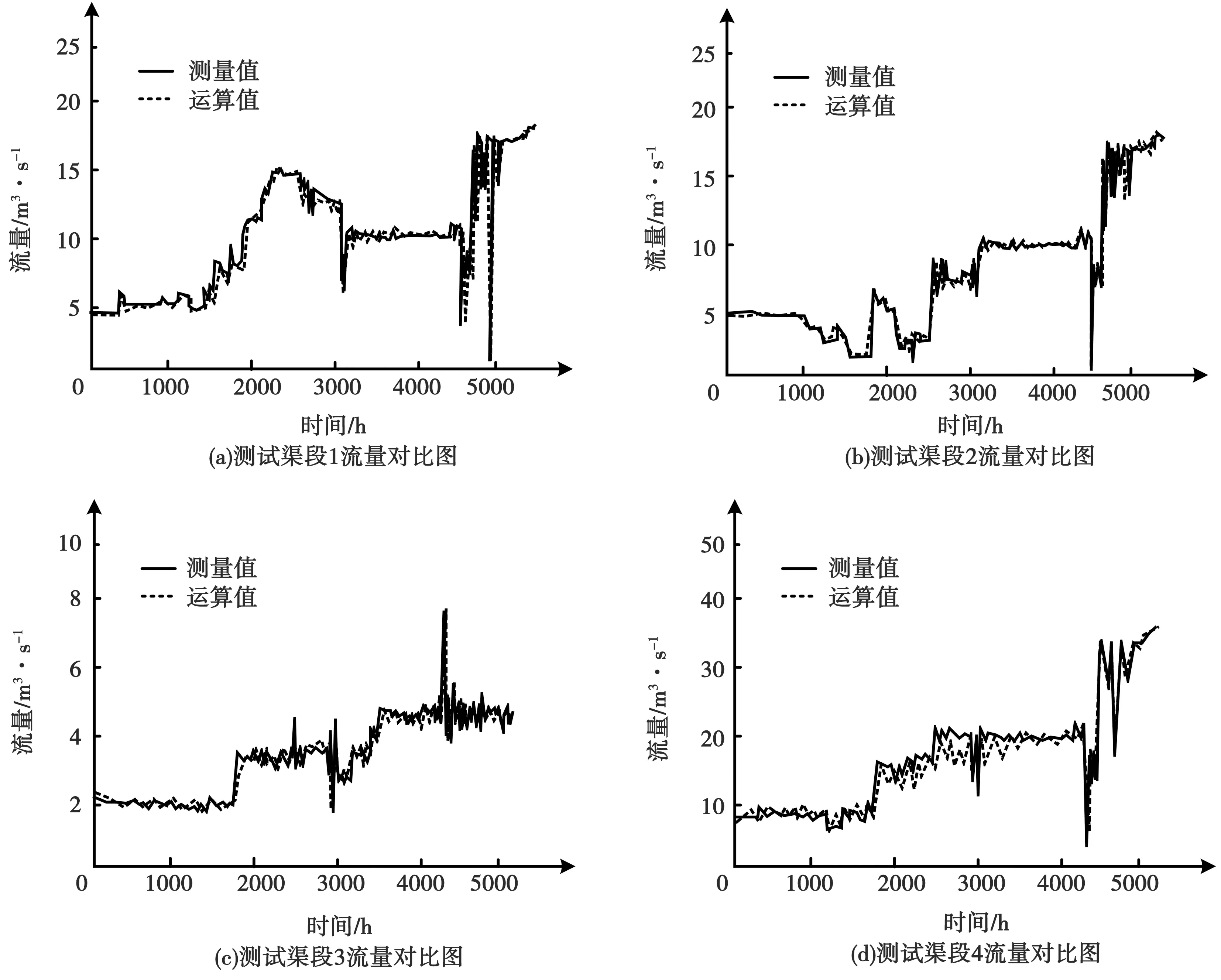

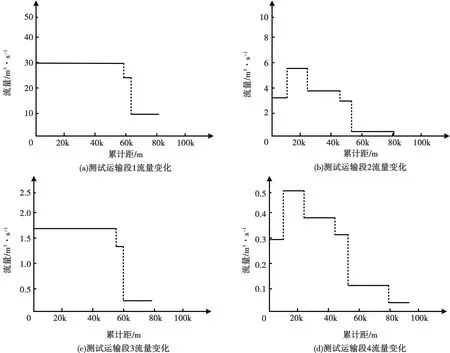

从表1可以看出,模型将管线分为两个主要类型,分别为圆管与方管,各自按照管道高度数据、管道宽度数据、管径数据进行约束。而明渠则不分类,按照高程数据、起点距数据进行约束。模型验证结果见图4。

图4 模型验证结果

从图4可以看出,在4种渠段的不同区段状态下,模型仍能对流量变化进行完整的预测,且预测曲线对真实流量曲线的跟踪较为紧密。在突然性的剧烈波动与较为细密的阶段性平稳波动两种主要情况下,模型的预测曲线均保持平稳的预测效果,表明模型可以对渠道内流体的分流和汇流进行稳定预测,同时能够对流体状态保持稳定预测。由此可见,研究设计的模型所进行的模拟是符合现实流量状态的,可以依靠模型进行流量分析。

2.2 水力特性分析

研究利用水动力模型进行工程工况模拟和水力特性分析,沿程流量变化见图5。

图5 沿程流量变化

研究选取的4个测试水资源运输段分别为流量规格不同的、具有代表性的运输段。从图5可以看出,测试运输段1与测试运输段3均呈现出随着累计距的增长而阶段式降低的趋势,表明测试运输段1与测试运输段3的运输内水流量随着段内分水口的分布而不断流失沿途流量,这是水资源调配过程中的正常表现,同时测试运输段1与测试运输段3之间的流量规模差别也表现出不同调配渠之间的分配关系。测试运输段2与测试运输段4均表现出在前期流量突然增加,但是随着累计距的继续增加,流量进入随着累计距的增长而阶段式降低的稳定趋势。这是由于测试运输段2与测试运输段4均从分水口处获得来自外部运输段补充来的水流量所导致的。沿途水位变化状况见图6。

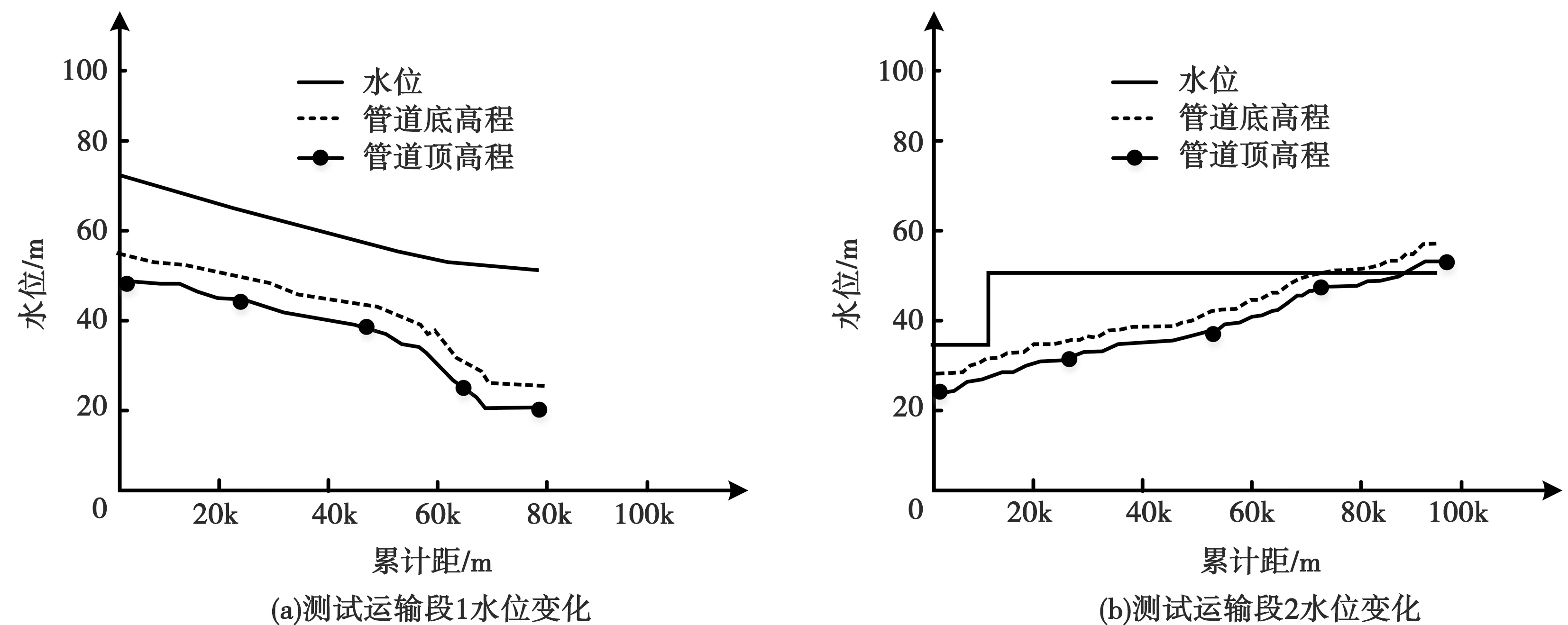

图6 沿途水位变化状况

从图6可以看出,测试运输段1、测试运输段3、测试运输段4一直保持着有压输水的状态。3个测试运输段的水位均保持着稳定降低的趋势,均呈现出较为自然的有压输水状态。但测试运输段2的水位变化则在累计距趋近0k~20k之间呈现出一次阶段性的上升,这是由于测试运输段2在沿途泵站的作用下形成稳定的水位供给,该测试段可以为诸如供水厂等设施提供稳定供水。

综上所述,研究设计的模型可以对长距离水资源联合调度工程的水力特性进行准确全面的分析,可以为长距离水资源联合调度工程的前期规划和中期维护提供模拟数据。

3 结 论

本研究将长距离水资源联合调度工程划分为有压管线运输与明渠运输两个主要运输方式,建立了长距离水资源联合调度工程水动力模型。研究结果显示,在具备不同流量波动特征的测试调运渠段1到测试调运渠段4上,研究设计的模型均实现了收敛性良好的模拟运算,模拟结果与实测具有一致性。同时,在水力特征分析中,测试运输段1与测试运输段3以正常流量流失为主,测试运输段2与测试运输段4均有流量汇入现象。测试运输段1、测试运输段3、测试运输段4一直保持着有压输水的状态,测试运输段2则经过水泵作用,能够保持供水稳定。