公共健康服务水平影响生育意愿吗?

黄君洁

摘 要:充分发挥政府的公共健康服务水平、提高生育意愿是应对当前人口问题的重要举措。利用《“健康中国2030”规划纲要》构建准自然实验,采用中国家庭追踪调查(CFPS)的数据,实证检验中国公共健康服务水平对个人生育意愿的影响。结果表明,公共健康服务水平对个人的生育意愿产生显著的正向影响,尤其是对低收入人群、受教育水平低的人群和城市居民影响更大。这一研究不仅为中国完善生育配套支持政策体系提供了可能的证据支持和政策参考,也是对已有文献的丰富和补充。

关键词:公共健康;健康中国;生育意愿;双重差分模型

中图分类号:C92

文献标识码:ADOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2023.03.006

Does the Level of Public Health Services Affect Fertility Desire?

——Evidence Based on Quasi Natural Experiment

HUANG Jun-jie

(School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract:Fully leveraging the governments public health services and increasing fertility desire is an important measure to address current population issues. A quasi-natural experiment was constructed based on the Outline of “ Healthy China 2030” planing, and the data of China Family Tracking Survey (CFPS) was used to empirically test the effect of public health service level on individual fertility intention in China. The results indicate that the level of public health services has a significant positive impact on individual fertility intention, especially on low-income groups, groups with low education level and urban residents. This study not only provides possible evidence support and policy reference for China to improve the reproductive supporting policy system, but also enrichis and supplements the existing literature.

Key words:public health; healthy China; fertility desire; DID

一、引言

近日国家统计局公布的一组数据让学界和公众意识到人口危机问题愈加明显和紧迫。数据显示:截至2021年末国内总人口为141260万人,净新增人口48万人,人口自然增长率仅为0.34‰。其中,全国有155个城市出现负增长。面对世界范围内持续走低的生育率,各国政府纷纷采取不同的生育支持政策。中国政府也先后实施了“单独二孩”“全面二孩”“全面三孩”政策,采取了诸如发展普惠性的托育服务、提供幼儿照护的公共服务等一系列鼓励生育的配套政策措施,部分省市还实施了奖励生育的政策。那么,政府旨在鼓励生育所提供的公共服务是否促进了生育意愿的释放?尤其是与生育行为紧密相关的公共健康服务的提供是否对个人的生育决策产生影响,这一问题亟需得到验证。近年来国内外学者对这一问题进行了诸多有益的探索,但遗憾的是并没有得出一致的结论,且缺乏在中国情境下的研究。中国于2016年实施的《“健康中国2030”规划纲要》虽然是以全民健康为根本目的,并不是直接以提高生育率为其施政目标,但是其提出各阶段所要实现的具体健康服务与保障指标,正反映了中国公共健康服务水平的改进,可以用于验证中国公共健康服务水平的提升是否可以提高个人的生育意愿这一问题。因此,基于中国的场景检验公共健康服务水平对生育意愿的影响,不仅具有十分紧迫的现实需要,而且为如何进一步完善公共健康服务水平为放松人口政策提供空间进行了有益的探索。

二、文献综述

假设孩子为他们的父母提供效用,那么,孩子的标准需求模型就可以被构建為一个受收入约束的效用最大化问题[1][2][3]。所以,为了鼓励家庭生育,政府所提供的公共服务若是作为降低养育子女成本的一种支持手段,从理论上讲,将对提高生育能力产生积极的影响。有研究表明,增加公共支出,完善社会福利政策将对提高生育意愿产生积极显著的影响[4][5][6]。但也有研究认为社会福利补贴[7]、公共教育[8]、社会养老[9][10][11]、医疗保障[12][13][14]等公共支出反而会产生挤出效应,降低生育意愿。还有研究发现带有补贴性质的社会保障有助于二孩生育意愿的提高,而过高的社会保障缴费负担则起到抑制作用[15]。在已有研究重点关注教育、养老尤其是社保对生育的影响的同时,也有部分研究关注公共健康服务对生育的影响,多数研究认为公共健康服务的增加会延迟或减少生育。例如,研究发现,尼泊尔农村地区增加了健康服务的可用性限制了夫妇的生育行为[16];印度尼西亚的助产士计划所提供的生殖健康服务延长了年轻女性的在校时间,推迟了她们的第一次生育[17];伊朗农村保健诊所的迅速扩大确实对生育有负面影响,但是,该项目的主要效果仅限于第二胎及以上的分娩,并未对第一次分娩产生影响[18],这一发现也支持了Salehi-Isfahani等(2010[19])的研究结论。

可见,健康服务对个体的生育行为的影响已被研究所证实,但自1971年中国推行计划生育政策,1980年开始推行“一胎政策”,并在1982年将计划生育确定为基本国策并写入宪法开始,中国个人的生育行为长期受人口政策的影响,所以也就鲜有文献就中国情境下公共健康服务是否影响以及如何影响生育决策进行探讨。虽然生育政策的强制性导致“生育行为”这一指标的失真,但由于生育意愿是影响女性实际生育水平的最为有效的指标之一,它对国家生育水平的走向有着重要的预测作用[20]。生育意愿在一定程度上反映了人们的最优生育决策,所以,我们可以通过调查公共健康服务对生育意愿的影响来预测中国健康服务水平对生育决策的作用。

本文可能的研究贡献主要体现在以下三个方面:第一,从公共健康服务水平角度为生育问题研究提供了来自中国的新的解释和经验证据。在现有文献中,有少量研究涉及公共健康服务水平对生育意愿或生育决策的影响,但少有基于中国的情境进行的研究,本文是对已有的公共健康服务影响生育意愿研究文献的重要补充。第二,丰富了公共健康服务水平影响生育意愿的研究。现有的不论是公共支出还是公共健康服务影响生育意愿或生育决策的研究,既得出了积极的结论,也发现了消极的影响。本文的研究结论支持了公共健康服务水平提升对中国个人生育意愿有积极影响。第三,本文的研究结论可以为制定和实施生育配套支持措施提供参考,进一步提升公共健康服务水平可以为中国个人生育意愿的释放提供有力的支持。

本文余下部分的安排是:第二部分为理论框架与研究假设;第三部分为研究设计,介绍数据来源、变量设定、相关变量的描述性统计以及计量模型;第四部分为报告主要回归结果并进行稳健性检验、异质性分析和进一步研究;最后是全文总结,提出相应的政策建议。

三、理论框架与研究假设

我们利用被广泛使用的生育供给—需求框架来分析生育的决策过程,并识别影响生育决策的机制[21][22]。在这个框架下,对儿童的需求和供给共同决定了夫妇控制生育能力的动机,而动机和生育成本(包括物质和心理成本)共同决定了实际的生育行为。公共健康服务的可获得性的增加可能通过影响个体的动机、生育成本等所有与生育决策相关的组成部分来影响个体的生育意愿。

(一)公共健康服务与生育动机

当婴儿和儿童的死亡率较高时,夫妇们希望多生孩子以确保能够达到他们期望的最小的家庭规模[23][24]。所以,若旨在保持孕产妇和儿童健康的公共健康服务水平能够有效降低婴儿和儿童的死亡率,增加了孩子的供给,那么,这就会减少夫妇生育许多孩子的动机,夫妇无需通过多生来确保达到他们期望的最小家庭规模。在特定环境中进行的实验性和观察性证据支持了妇幼保健服务确实降低了婴儿和儿童的死亡率的结论[25][26][27][28],死亡率降低的生育后果是生育率的降低[29],从而降低了个人的生育意愿。

(二)公共健康服务与生育成本

公共健康服务的改善和普及一方面增加了个人对健康服务的可获得性,尤其是直接解决了贫穷环境中妇女获得服务不足的问题[30][31][32],提高了女性和儿童的生育健康水平[33],降低生育和养育的风险及成本,提高了个体的生育意愿;但另一方面,更多和更好的公共健康服务反而会降低生育率。例如,更高水平的公共健康服务水平通常伴随着更多的生育知识与信息的传播,减少了妇女对使用特定的避孕方法的潜在副作用的担忧[34][35][36],可以減少反对使用避孕药具的社会压力[37][38],个人可能更多地使用避孕措施[39],从而对生育造成负向影响。

基于上述分析,公共健康服务水平的提高对个体的生育意愿的影响可能产生正反两方面的影响:一个可能是促进提高,另一个可能是抑制降低。鉴于公共健康服务对生育意愿影响的复杂性,最终的影响并不能得出确定性推论,由此,本文提出了两个竞争性假设:

H1a:公共健康服务水平的提高会提高个人的生育意愿;

H2b:公共健康服务水平的降低会提高个人的生育意愿。

四、研究设计

(一)模型设定与研究方法

为推进健康中国建设,提高人民健康水平,中共中央、国务院根据党的十八届五中全会战略部署制定了《“健康中国2030”规划纲要》,并于2016年10月25日印发并实施。规划纲要提出了健康中国建设的主要指标,其中,在健康服务与保障领域中含有“每千常住人口执业(助理)医师数(人)”这一指标,对这一公共健康服务指标的规划为:2015年为2.2,2020年达到2.5,2030年达到3.0。因此,基于各省市实现“健康中国”该指标存在时间差异,本文将采用双重差分的研究方法,且由于目前仅可以获得2018年的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据,故将2014年每千常住人口执业(助理)医师数(人)未达到2.2,而在2015年达到2.2的省为实验组,将2014年已达到2.2不受该规划影响的省份为控制组,将2014年未达到,2015年也未达到的省份剔除。模型设定如下:

Fipt=α+β1Postt+β2Treatp+β3POSTt×Treatp+λ′X+фp+εipt

其中,下标p表示省(直辖市、自治区),i表示个体,t表示年份。Fipt表示p省第i个个体在t年的生育意愿;POSTt表示第t年是处于政策冲击之前或是之后,若是政策冲击之后设为1,若是政策冲击之前设为0;其估计系数β1刻画了处理组和对照组个体在生育意愿方面的共同时间趋势;Treatp表示第p个省是否受到政策的影响,若是,则为处理组并设为1,若否,则为控制组并设为0;其估计系数β2刻画了在政策冲击发生之前,两个组别的个体生育意愿的差异;POSTt×Treatp的估计系数β3是我们重点关注的政策效应系数,刻画了p省在第t年实施了“健康中国”这一政策,为个体i带来的生育意愿的因果效应。如果β3>0,表示与没有受到政策冲击的个体相比,受到政策冲击的个体的生育意愿实现了更大幅度的提升,从而证明政策有利于提高个体的生育意愿,β3越大,则对个体的生育意愿产生的积极影响就越大;X表示个体、家庭及省级层面的一系列控制变量,包括个体的性别、年龄、民族、工作情况、户口情况、个人收入、婚姻状况、婚姻满意度、家庭经济条件、各省人均GDP。φ表示省份固定效应;ε表示误差项。为控制回归变量的序列相关性以及异质性,我们分别使用了稳健标准误、聚类到省级层面的标准误以及聚类到村居层面的标准误。(见表3的4-6列)。

(二)数据来源与描述性分析

1. 数据来源

自2010年开始,由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)主持的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)通過跟踪收集了个人、家庭和社区三个层面的数据,它反映了中国个体生育观念、生育意愿和生育行为的变迁,为我们的学术研究提供了高质量的数据基础。由于CFPS 2014年和2018年的数据正好分布在政策执行时间前后,且均涉及生育意愿的问题,可以为我们进行DID分析提供良好的数据基础。因此,本文最终使用了CFPS 2014年和2018年两期的数据。

2. 变量选择和描述性分析

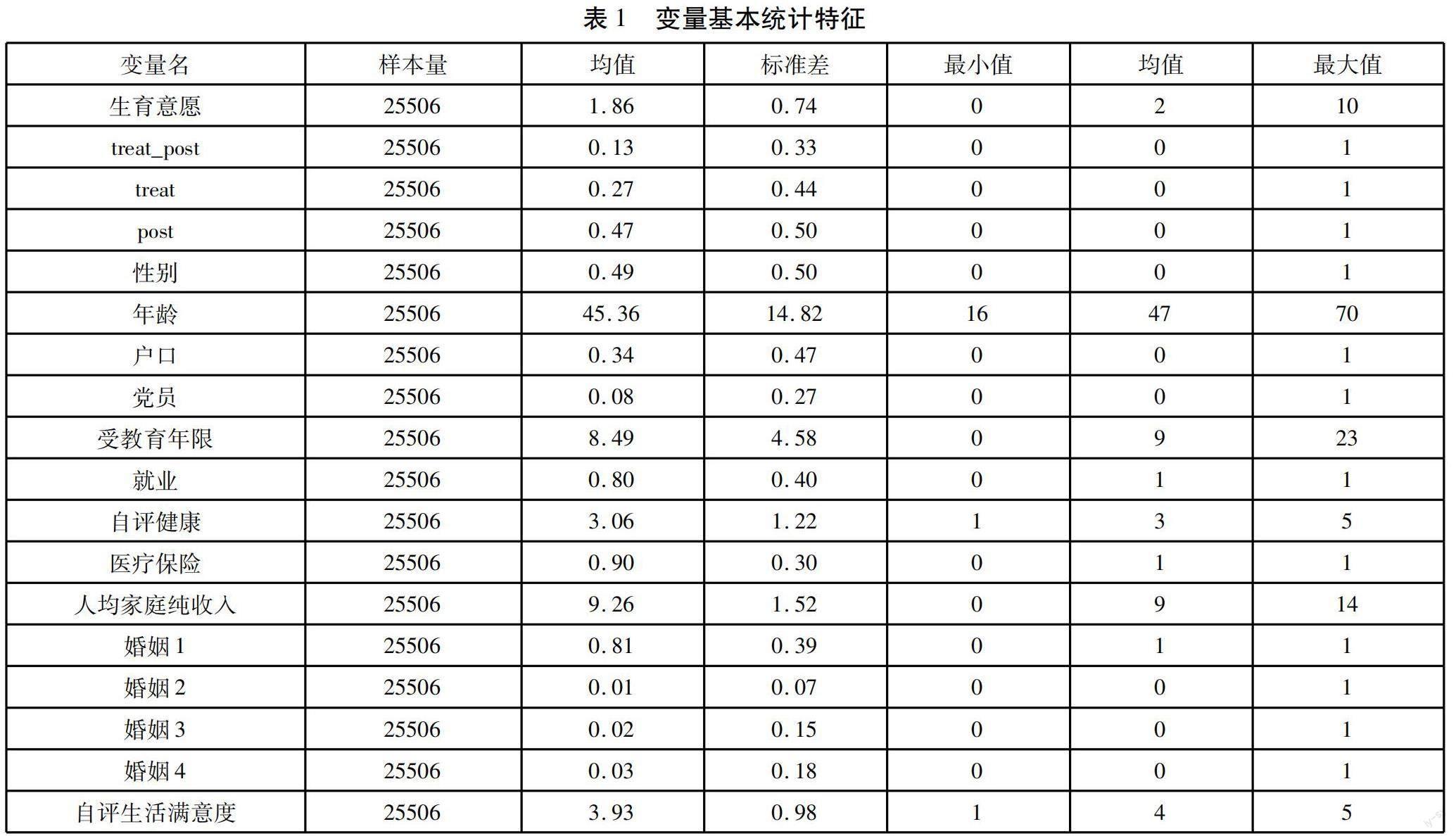

为了度量个体的生育意愿,本研究用问卷中被调查个体对“不考虑政策限制,您认为有几个孩子比较理想?”的回答来测度,作为被解释变量。另外,生育意愿还取决于个人的社会属性特征等背景因素。为了控制其他因素的影响,本文综合以往的研究选取了一系列控制变量:年龄(Age)、户口(Hukou)、政治面貌(Party)、受教育年限(Edu)、工作状态(WorkWork为工作状态:1有工作,0无工作。)、自评健康(Health)、是否参加医保(Medinsu)、家庭人均纯收入(Incfam)本文对家庭人均收入采取原始数据+1并取自然对数的处理方法。、自评生活满意度(Satlif)、婚姻状况(Marr婚姻状态1-4分别表示在婚(有配偶)、同居、离婚和丧偶四种状态,当4个虚拟变量均为0时表示未婚。)。未经PSM处理获得的样本共25506个,将上述变量及其描述性统计量列入表1中。初步观察,被解释变量生育意愿(F)的概率分布函数略微偏右,但平均数与中位数相差不大,基本服从正态分布,但从标准差0.74来看,生育意愿的数据离散性还是比较明显的,说明不同个体的生育意愿存在较大的差距。

3. 匹配平衡性检验

各地公共健康服务水平的提升可能是因自选择问题而产生估计偏差。例如,地方官员面临的晋升激励及相对绩效考核方式会导致公共品投资行为的异质性(王媛,2016[40]),那么,假如该自选择偏差取决于个体的可观察特征,我们需要寻找那些与公共健康服务水平提升的省市具有相同特征但未提升公共健康服务水平的省市作为“反事实”对照组,以获取公共健康服务水平提升对个人生育意愿的净影响。因此,如前文所述本文利用匹配方法,将考察期间内发生公共健康服务水平提升,即“每千常住人口执业(助理)医师数(人)”达标的省市看作处理组,“每千常住人口执业(助理)医师数(人)”未达标的省市作为潜在对照组,去匹配与处理组相近的对照组,随后借助双重差分方法计算公共健康服务水平提高对个人生育意愿影响的平均处理效应。具体估计过程如下:第一步,利用倾向得分匹配方法(PSM)寻找与处理组相邻的对照组。根据现有理论和经验分析,本文选择模型中的控制变量作为匹配变量。在已有匹配变量的基础上,本文采用近邻匹配的方法来寻找对照组,初始匹配比例是1∶1,得到11569个样本。第二步,根据第一步得到的匹配结果,采用双重差分法估计公共健康服务水平对个人生育意愿的影响的平均处理效应。

本文对2014年样本的倾向得分匹配情况进行了平衡性检验,按1∶1为每个处理组的个体匹配一个控制组个体,匹配之后(结果见表2),所有匹配变量标准化偏差绝对值均在可接受范围内,且t统计量均不显著,基本满足平衡性假设,说明各个协变量在两组之间不存在显著性差异,匹配结果能够满足运用双重差分法的样本独立性条件。

五、回归结果分析

(一)基准回归结果

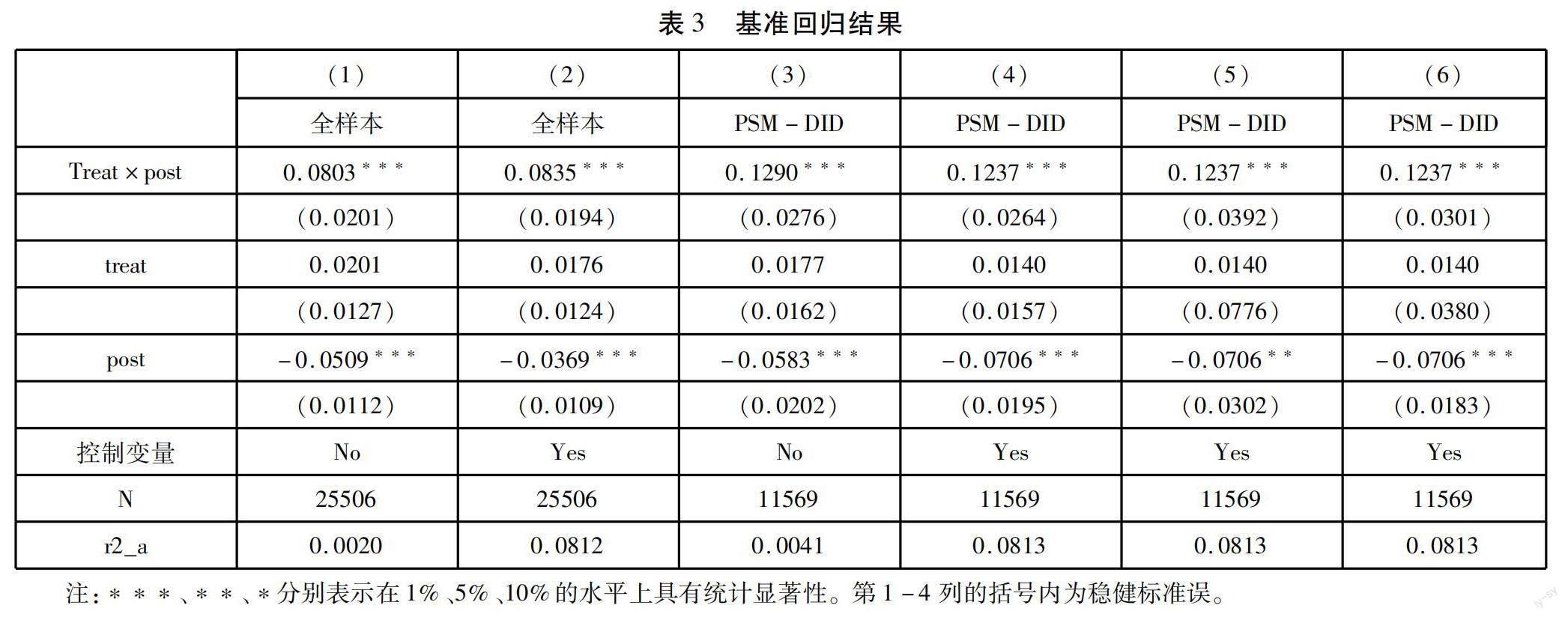

表3报告了“健康中国”规划纲要实施对生育意愿的影响,其中第(1)-(2)列和第(3)-(4)列分别报告了全样本和PSM样本的回归结果,而单数列与双数列分别为未加入与加入了控制变量的估计结果,均采用OLS估计。如上文所述,为了避免处理组和控制组在某些特征上差异过大影响了估计结果,本文对2014年的处理组个体(3497个)进行PSM,按1∶1为每个处理组的个体匹配一个控制组个体,PSM之后各个协变量在两组之间不存在显著性差异。第5列的括号内为按省份聚类的标准误,第6列的括号内为按村居聚类的标准误。观察估计结果不难发现,无论是全样本还是PSM样本,无论是否加入控制变量,交互项Post×Treat的估计系数均在1%的水平上显著为正,初步表明公共健康服务水平对个体的生育意愿有明显的促进作用。第4-6列Post×Treat的估计系数和显著性均无实质性差异,说明标准误的聚类情况不影响回归结论。

(二)稳健性检验

1. 平行趋势检验

采取双重差分模型DID的一个重要前提是在政策冲击之前,处理组和对照组之间存在平行趋势,即两组的结果变量需要有一致的变化趋势。本文利用CFPS 2012年的数据与2014年的数据进行平行趋势检验。由于CFPS 2012年的数据中,生育意愿的回答存在严重的缺失,仅有2528个数据点。因此,本文保留了在CFPS 2012和2014中均回答的生育意愿的样本,即处理成平衡面板数据。结果如表4所示:Treat*post项的回归系数显著为负,说明在政策冲击之前,处理组的生育意愿甚至还显现显著下降的趋势,这更说明了2016年开始实施的“健康中国”政策增加了每千常住人口执业(助理)医师数(人),从而提高了处理组个体生育意愿的显著性。

2. 安慰剂检验

个人的生育意愿除了受公共健康服务水平的影响,还可能受到许多其他不可观测的宏观因素的影响。因此,在通过平行趋势检验之后,也不能保证生育意愿一定是由“健康中国”政策实施后每千常住人口执业(助理)医师数增加所导致的。为进一步提升基准回归结果的可信度,笔者参考已有研究[41][42],设计了一个安慰剂检验。总体思路是:本文进行随机打乱处理组和对照组的安慰剂检验,由计算机随机抽取6765个个体作为处理组,Treat取1;剩余的个体作为对照组,Treat取0;并代入基准回归模型(1)检验。将上述随机过程重复1000次,随机处理后,健康政策对于生育意愿的提升效果不再显著。图2为随机处理1000次后Treat×Post的回归系数的分布,可以发现Treat×Post的系数集中分布在0的附近,远小于估计的真实值0.0835。这说明健康政策对生育意愿的作用比较稳健,的确提升了个体的生育意愿。

3. 其他稳健性检验

除了前文采用的两种方法进行稳健性检验,为了保证研究结论的可靠性,本文还进行了以下稳健性检验:(1)消除年龄的影响。由于中国人生育主要发生在婚姻内,且中国女性的法定结婚年龄是不得早于20周岁[43],所以我们进一步将样本限制在20-49周岁的已婚育龄女性,以检验公共健康水平的提升是否会对育龄女性的生育意愿产生影响。重复前文实证,回归结果如表5列(1)所示,研究结论没有发生改变,公共健康水平对育龄女性生育意愿有显著的正向影响,而且回归系数远大于基准回归,在一定程度上反映出公共健康水平对育龄女性生育意愿具有更大的影响。(2)排除民族的影响。由于中国实施的计划生育政策对汉族和部分少数民族有着不同的规定,少数民族较少地受到生育政策的影响,其生育意愿可能与汉族有所不同。因此,我们仅对民族为汉族的样本重新进行了检验,回归结果如表5列(2)所示,公共健康水平的提高对汉族人口的生育意愿仍有着显著的正向影响。(3)有理由相信,其他社会、经济制度的变化实际上导致了保健服务的可用性的增加(Caldwell,198625;Whyte et al.,1984[44])。例如,在經济发展水平、受教育水平或就业率越高的地区,公众可能要求更高的知情权,认知度和参与度也会更高,就可能要求并获得更多更有效的公共健康卫生服务(Caldwell,198625),那么在这种情况下,观察到的公共健康服务和生育意愿之间的关系实际上可能是虚假的,而是由于其他与健康无关的公共服务对生育意愿产生影响。为了调查这种可能性,我们进一步加入2018年的省份人均GDP、人口密度、平均受教育程度(大专及以上人口占比)、就业率、公路里程以及互联网普及率等变量,控制了个人所在省份其他因素的可能影响,重新进行了检验。回归结果见表5列(3)所示,结果均没有实质性变化,说明本文的研究结论具有较好的稳健性。

六、进一步分析

上述研究已经证实了公共健康服务水平对个人生育意愿的正向作用,考虑到个人的生育意愿可能因性别、年龄、受教育程度、所处社区性质的不同而有所不同,本部分依据这四个因素进一步考察公共健康服务水平与个人生育意愿的关系,表6给出了回归结果。

首先是基于性别的讨论。在回归中加入性别与Treat*Post的交乘项,其中性别取值0表示女性,取值1表示男性。结果说明交乘项系数为负但并不显著,说明公共健康服务对个人的影响并不会因性别的不同而有所不同。

其次是基于年龄的讨论。在回归中加入年龄与Treat*Post的交乘项,结果表明系数显著为正,说明公共健康服务水平对生育意愿的促进作用对年龄越大的个人影响越大。这可能是因为年龄越大的人要面临的生育风险可能越大,公共健康服务水平的提升能够增强其生育的意愿和决心。

再次是基于受教育年限的讨论。在回归中加入受教育年限与Treat*Post的交乘项,结果表明系数显著为负,说明公共健康服务水平对不同受教育程度的个人的影响可能有所不同,受教育水平越高的个人受到的影响更小。可能的解释是受教育程度越高的个人往往自我意识更强,原本可以获得的公共健康服务水平也较高,所以,愈加可能更为清晰对自己想要几个孩子预先做好规划而较少地受到外界客观环境的改变而改变,公共健康服务水平对其生育意愿的影响也会较弱。

最后是基于社区性质的讨论。根据CFPS数据库中的社区性质来确定样本的城乡差异,如果样本的社区性质为村委会则取值0,居委会则取值1。在回归中加入社区性质与Treat*Post的交乘项,结果表明系数显著为正,说明公共健康服务水平对城市居民的生育意愿的影响更大。可能由于城市的公共健康服务水平提升更快。如以2020年每千常住人口执业(助理)医师数(人)为例,除广东和江西外,所有省份该指标的总体指标和城市指标均达到2.5人以上。而就农村指标而言,除却北京、天津和上海没有农村居民,仅有河北、吉林、江苏和浙江四省的农村达到2.5这一标准,可见中国农村的公共健康水平仍显著滞后于城市地区。而且基于交通、信息获取的便利性等因素的影响,城市居民对公共健康服务的获得性和利用度可能会更高。所以,公共健康服务水平对城市居民生育意愿的作用更大。

七、结论与启示

基于《“健康中国2030”规划纲要》的准自然实验的检验结果表明,公共健康服务水平的改进确实能够提高个人的生育意愿。异质性检验还发现,公共健康服务对男性和女性的生育意愿均产生显著的正向影响,且这一影响不存在性别差异。与此同时,公共健康服务水平对年龄较高、受教育水平较低的个人及城市居民的影响更大。

上述研究发现至少有三个方面的意义。第一,公共健康服务水平的提高显著提升了个体的生育意愿。可见,虽然“健康中国”政策的实施并不是旨在提高个人的生育意愿,但是却在客观上带来了生育意愿提高的政策效果。显然,“健康中国”政策的实施可以为家庭提供支持性环境。不断完善和优化的公共健康服务可以弱化个体的生育和抚育风险,降低生育和抚育成本,能够增强生育意愿,助力“三孩生育政策”的順利实施。第二,更高水平的公共健康服务水平对年龄较高人群和低收入人群的生育意愿的影响更大。以本文采用的2018年CFPS的研究样本为例,中国个人的初育平均年龄为25.47岁,生育二孩的平均年龄为27.47岁。鼓励个人生育二孩、三孩的话就更应该注重提高公共健康服务水平。低收入阶层获得的健康资源相对不足,可用的健康资源选择比较有限,当提供高质量公共健康服务能力有限的情况下,可以优先考虑向高龄孕产妇和低收入人群倾斜,这将有助于提高生育率。另外,虽然研究发现城市居民的生育意愿受公共健康服务水平的影响更大,但由于中国的公共健康资源更加集中于城市,所以仍应更多地考虑为城市低收入人群和农村居民提供更多更优的公共健康资源。第三,研究结论为国家制定和优化支持性政策提供了参考意义。显然,本研究显示了公共健康服务水平与生育意愿之间关系的证据,可以为更深入地探讨公共健康服务在改变生育偏好方面的作用提供证据支持。要破解当前生育率走低问题需要多措并举、综合施策,尤其是需要加强支持性政策与生育政策间的协同配合,不能忽视公共健康服务的积极作用,要为育龄群体提供充足的公共健康资源。

参考文献:

[1]Becker, Gary. An Economic Analysis of Fertility. in Demographic and Economic Change in Developed Countries[M]. Princeton: Princeton University Press, 1960:209-231.

[2]Schultz, T. Paul. A Preliminary Survey of Economic Analyses of Fertility[J]. American Economic Review, 1973(63):71-87.

[3]Willis, Robert J. Economic Theory of Fertility Behavior. in Economics of the Family[M]. Chicago: University of Chicago Press,1974:25-75.

[4]Whittington L. A. Taxes and the Family: The Impact of the Tax Exemption for Dependents on Marital Fertility[J]. Demography, 1992(2):215-226.

[5]Baughman R., Dickert-Conlin S. The Earned Income Tax Credit and Fertility[J]. Journal of Population Economics,2009(3):537-563.

[6]李乐乐.增加政府公共财政支出是否有助于改善生育率?——基于OECD国家的经验分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018(8):92-99.

[7]Dunn, Robert, Jr.. Subsidies for Childbearing and Fertility Rates[J]. Challenge, 2003(5):90-99.

[8]何亚丽,林燕,张黎阳.教育及社保投入对生育率和教育水平的影响[J].南开经济研究,2016(3):133-153.

[9]张兴月,张冲.农村居民生育意愿及其影响因素:基于社会保障的视角[J].农村经济,2015(11):59-64.

[10]刘一伟.社会养老保险、养老期望与生育意愿[J].人口与发展,2017(4):30-40.

[11]康传坤,孙根紧.基本养老保险制度对生育意愿的影响[J].财经科学,2018(3):67-79.

[12]Holm, C.. Social Security and Fertility: An Intergenerational Perspective[J]. Demography, 1975(12):629-644.

[13]Holmqvist, G.. Fertility Impact of High-coverage Public Pensions in Sub-Saharan Africa[J]. Global Social Policy,2011(11):152-174.

[14]王天宇,彭晓博.社会保障对生育意愿的影响:来自新型农村合作医疗的证据[J].经济研究,2015(2):103-117.

[15]黄秀女,徐鹏.社会保障与流动人口二孩生育意愿:来自基本医疗保险的经验证据[J].中央财经大学学报,2019(4):104-117.

[16]Sarah R. Brauner-Otto, William G. Axinn, Dirgha J. Ghimire. The Spread of Health Services and Fertility Transition[J]. Demography, 2007(4):747-770.

[17]Christoph Strupat. Do Targeted Reproductive Health Services Matter? - the Impact of a Midwife Program in Indonesia[J]. Health Economics, 2017(12):1667-1681.

[18]Ali Hashemi, Djavad Salehi-Isfahani. From Health Service Delivery to Family Planning: the Changing Impact of Health Clinics on Fertility in Rural Iran[J]. Economic Development and Cultural Change, 2013(2):281-309.

[19]Salehi-Isfahani Djavad, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Meimanat Hosseini Chavoshi. Family Planning and Fertility Decline in Rural Iran: The Impact of Rural Health Clinics[J]. Health Economics, 2010(S1):159-180.

[20]陳卫,靳永爱.中国妇女生育意愿与生育行为的差异及其影响因素[J].人口学刊,2011(2):3-13.

[21]Bulatao R.A., R.D. Lee. Determinants of Fertility in Developing Countries[M]. New York: Academic Press, 1983.

[22]Easterlin R., E. Crimmins. Theoretical Framework. in The Fertility Revolution: A Supply-Demand Analysis[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1985:12-31.

[23]Bongaarts J., J. Menken. The Supply of Children: A Critical Essay. in Determinants of Fertility in Developing Countries[M]. New York: Academic Press, 1983:27-60.

[24]Chen L.C. Child Survival: Levels, Trends, and Determinants. in Determinants of Fertility in Developing Countries[M]. New York: Academic Press, 1983:199-232.

[25]Caldwell J.C. Routes to Low Mortality in Poor Countries[J]. Population and Development Review,1986(12):171-220.

[26]Foster S.O. Immunizable and Respiratory Diseases and Child Mortality[J]. Population and Development Review (Suppl.: Child Survival: Strategies for Research),1984(10).

[27]Muhuri P.K. Health Programs, Maternal Education, and Differential Child Mortality in Matlab, Bangladesh[J]. Population and Development Review, 1995(21):813-34.

[28]Pebley A.R. Intervention Projects and the Study of Socioeconomic Determinants of Mortality[J]. Population and Development Review (Suppl.: Child Survival: Strategies for Research), 1984(10):281-305.

[29]Sandberg J. Infant Mortality, Social Networks, and Subsequent Fertility[J]. American Sociological Review, 2006(71):288-309.

[30]Buor D. Analysing the Primacy of Distance in the Utilization of Health Services in the Ahafo-Ano South District, Ghana[J]. International Journal of Health Planning and Management, 2003(18):293-311.

[31]Casterline J.B., S.W. Sinding. Unmet Need for Family Planning in Developing Countries and Implications for Population Policy[J]. Population and Development Review, 2000(26):691-723.

[32]Hermalin A., B. Entwisle. The Availability and Accessibility of Contraceptive Services. in Organizing for Effective Family Planning Programs[M]. Washington D.C,: National Academy Press, 1987:583-596.

[33]杨卫玲.湘南瑶族村落妇女生育健康中的公共卫生服务[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2010(6):54-58.

[34]Casterline J.B. The Collection and Analysis of Community Data[M]. Voorburg, Netherlands: International Statistics Institute,1985.

[35]Entwisle B., R.R. Rindfuss, S.J. Walsh, T.P. Evans, S.R. Curran. Geographic Information Systems, Spatial Network Analysis, and Contraceptive Choice[J]. Demography, 1997(34):171-187.

[36]Palmore J., R. Freedman. Perceptions of Contraceptive Practice By Others: Effects on Acceptance. in Family Planning in Taiwan: An Experiment in Social Change[M]. Princeton: Princeton University Press, 1969:224-240.

[37]Mason K.O. Gender and Family Systems in the Fertility Transition[J]. Population and Development Review (Global Fertility Transition supplement), 2001(27):160-176.

[38]Stash S. Explanations of Unmet Need for Contraception in Chitwan, Nepal[J]. Studies in Family Planning, 1999(30):267-287.

[39]Freedman R., J.Y. Takeshita. Family Planning in Taiwan: An Experiment in Social Change[M]. Princeton: Princeton University Press, 1969.

[40]王媛.官员任期、标尺竞争与公共品投资[J].财贸经济,2016(10):45-58.

[41]Li P., Y. Lu, J. Wang. Does Flattening Government Improve Economic Performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics,2016(123):18-37.

[42]曹春方,张超.产权权利束分割与国企创新:基于中央企业分红权激励改革的证据[J].管理世界,2020(9):155-168.

[43]中华人民共和国全国人民代表大会.中华人民共和国民法典[M].北京:中国法制出版社,2020.

[44]Whyte M.K., W.L. Parish. Urban Life in Contemporary China[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

[責任编辑、校对:叶慧娟]