基于深度学习构建大单元教学流程的探索与实践

——以“动量守恒定律”单元教学为例

哈尔滨市第一中学

物理单元教学是在整体思维指引下,提炼物理单元教学内容、核心素养以及课程标准,通过单元规划、学情分析、目标设计、活动设计以及单元分层作业设计,促进学生以单元为基本框架,达到预定单元教学目标的过程。深度学习指的是教师引领下学生通过挑战性的学习主题,全身心投入,体验成功、获得发展的过程。 深度学习建立在知识逻辑基础上进行迁移,重视学习过程中的深度反思,符合单元教学的整体性,能有效解决在传统教学中知识缺乏系统性的问题,让学生学到更加完整且系统性的知识[1]。因此,基于深度学习构建大单元教学流程探索与实践,既符合高中物理学科特点,又契合高中生思维方式。

一、准备阶段

实施单元教学前, 教师应对本单元教学目标、教学内容、 教学活动以及习题进行整体分析与设计,结合深度学习要素,设计素养导向下的学习目标,通过合理的挑战性学习活动,推动知识的整合与迁移。 准备阶段是开展单元教学的基础与前提,以“动量守恒定律”单元为例,具体的实施流程如下。

(一)确定单元教学目标

单元教学目标是对学科课程标准的再细化,在“学科核心素养——学科课程标准——单元教学目标——单元课时目标”这一过程中发挥着承上启下的作用[2]。 单元教学目标的确定要以教学内容和学情分析为基础,注重核心素养对教学的引领和导向作用,注重教学目标的可操作性,结合知识与素养要求制定本单元教学目标。将单元教学目标的三要素课程标准、 学习内容以及学习对象分解为具体的、可实施的、可评价的目标,确定单元教学目标对应的知识目标、实施路径以及评价标准。

“动量守恒定律”单元体现科学探究精神,在理解动量、冲量基础上,通过理论分析与实验探究理解动量定理与动量守恒定律, 能够对生活中相关问题进行分析与解释;在探究过程中发现动量守恒定律的普适性,突出守恒思想。结合核心素养确定本单元教学目标,突出整体性与结构性(见表1)。

表1 “动量守恒定律”单元教学目标

(二)分析与重构教学内容

确定单元教学目标后,依据对应知识目标与实施路径,分析与重构本单元教学内容,深度学习要具备挑战性学习任务,促进知识的迁移与应用,要根据本单元教学目标及学情分析对课时教学进行调整,单元教学是课时教学的更高层次,是促进学生深度学习的教学形态。重构后的单元教学内容既要符合学生认知发展规律及单元知识脉络,又要合理安排课时与教学计划,在准备阶段起到承上启下的作用。

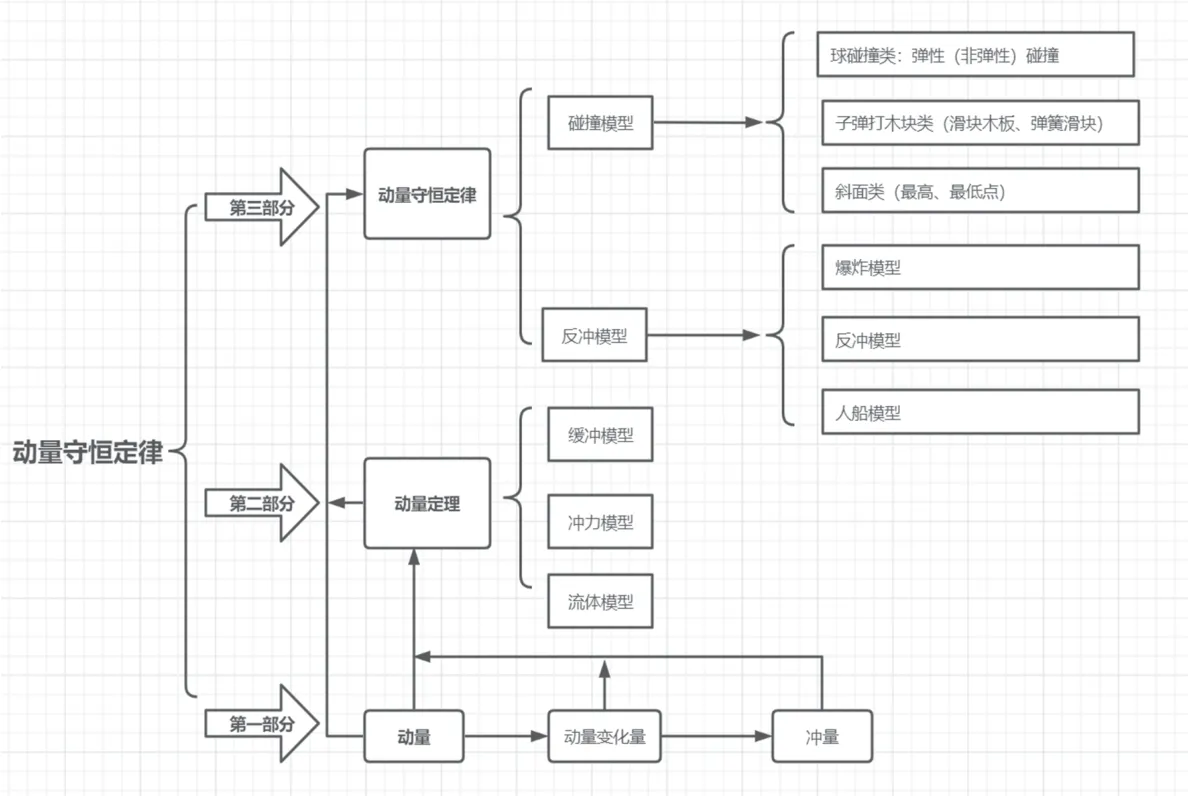

根据“动量守恒定律”单元进阶性知识结构将教学内容分为三部分,第一部分是动量、冲量以及动量定理概念引入及解释生活中相关现象;第二部分为守恒定律的建立,包含动量守恒定律与实验验证动量守恒定律;第三部分是守恒思想在爆炸、反冲、碰撞等实际问题中的应用(见图1)。

图1 “动量守恒定律”单元教学内容的三部分

本单元重点在于掌握动量定理与动量守恒定律,根据教学内容难易程度可如此安排课时:动量1 课时、动量定理及其应用2 课时、动量守恒定律理解与应用1 课时、弹性碰撞与非弹性碰撞2 课时、实验:验证动量守恒定律2 课时、反冲运动1 课时、 运用守恒思想分析物理问题2 课时。 其中,第四节“实验:验证动量守恒定律”内容包含两种实验方案,均为通过分析碰撞过程验证动量守恒定律,弹性碰撞与非弹性碰撞在本单元第五节,将第四节实验部分调整到第五节碰撞之后,在实验探究过程中分析碰撞类型与特点,结合碰撞特点分析实验原理,例如,平抛法验证动量守恒等同于弹性碰撞一动碰一静过程,即入射小球质量要大于被撞小球,防止入射小球反弹回到斜面增加实验误差。

(三)设计高效单元教学活动

设计单元教学活动作为实现教学目标、完成教学内容的实施途径, 设计单元教学活动是准备阶段的重要内容,学生进行多种探究活动, 探究过程中解决复杂学科问题,建构模型同时获得结构化的物理核心知识。 例如,第二节“动量定理”应用中,冲力模型、缓冲模型设计单元教学活动,应用动量定理解决实际问题。

以冲力模型为知识基础,自制“吹箭”探究如何获得更大穿透力,为确保安全性,教师可将材料限定为吸管与牙签,不同长度的吸管作为箭筒,牙签作为箭头,泡沫板作为靶子。探究发现在吹力不变情况下,箭筒越长,获得的穿透力越大,在F 不变时,长吸管受力时间更长,根据动量定理,箭头出射速度越大。 通过自制教具探究生活中的冲力模型,促进知识从认知到应用,推动深度学习的发生。

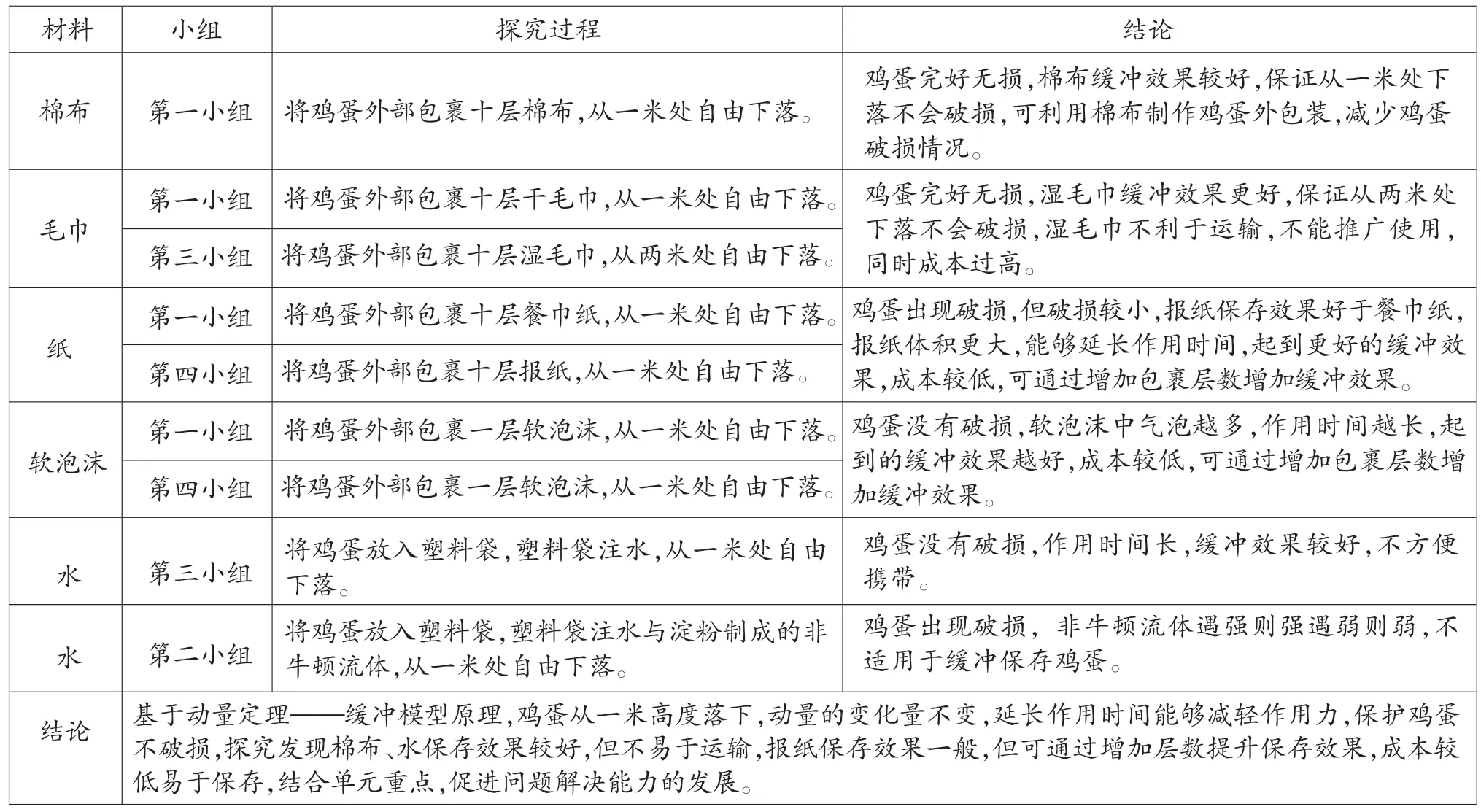

以缓冲模型为知识基础, 探究用哪种材料包裹鸡蛋,从手上滑落后不会摔碎,以及不同材料保护鸡蛋的最大高度,常见材料包括纸板、泡沫板、棉布、丝绸等。 探究过程中,学生更加了解物理知识与实际生活的联系,体会到动量定理在生活中的重要作用。

(四)优化分层单元作业

作业作为评价与反馈的重要途径, 基于深度学习的大单元教学背景下,作业更要做到精细化、多元化和综合化,以单元教学目标为导向,以评价标准为落脚点,按照单元教学内容分类别、分层次设计单元作业[3]。作业题目的难易程度分为基础、提升与拓展;功能上分为课前引导型、课中反馈型与课后提升型。结合本单元知识脉络设计分层单元作业,将习题以单元结构分类,整合习题过程中紧扣单元教学目标,深化知识脉络与体系,促进深度学习与单元教学有机结合。

设计挑战性学习任务,本章习题包含概念辨析、动量定义应用(冲力模型、缓冲模型、模型)、动量守恒应用(碰撞问题、反冲爆炸问题、人船模型、子弹木块问题、弧形模型问题、多物体多过程问题),分层次进行习题设计,以第三节动量守恒定律为例,可进行如下设计(见表2)。

表2 作业设计单

二、实施阶段

基于深度学习要素,在创设挑战性学习任务后,将实施阶段分为课前、课中与课后三部分,课前通过分层作业情景引导,课中通过单元教学活动情境探究,课后通过知识框图总结提升,现以“动量定理”一节为例,展示单元教学实施片段。

(一)课前

通过微信公众平台发布“每日一题”,构建生活情境:怎样在不借助工具的情况下打开核桃? 把核桃竖直上抛落回与坚硬地面撞击,如何求解碰撞过程核桃受到的平均作用力? 怎样才能更高效打开核桃等,借助生活中的实际问题引入,探究碰撞过程核桃动量的变化? 层层递进,促进知识迁移,推动动量定理概念的形成(见表3)。

表3 单元教学实施片段

(二)课中

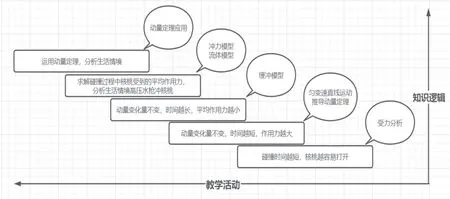

课中是实施阶段的重要环节,落实教学目标同时,结合评价标准及时反馈,并根据实际情况调节教学活动。 通过课前引导学生已经掌握本节所需前概念,总结动量定理内容,从简单到复杂、从低级到高级,帮助学生科学思维进阶(见图2)。

图2 教学活动与知识逻辑关系图

(三)课后

课后是实施阶段的延伸,在布置分层作业同时,设计符合生活情境的探究活动,提高课后巩固效果。在掌握动量定理基本概念后,应重点引领学生应用动量定理解决实际问题,基于单元目标,以缓冲模型为例设计探究活动“如何防止鸡蛋摔碎”,将班级学生分成5 组,每组7—8 人。 组内选派一人为组长,首先确定探究题目,进而确定探究的详细内容与方向,组内成员进行分工,查找相关资料,并进行整理。 在查找资料的过程中,将查找的内容应用于实际生活中(见表4)。

表4 小组探究活动记录单

三、评价阶段

(一)形成性评价

形成性评价是指在单元教学过程中, 对学生学习情况、目标完成情况进行评价,从中获得反馈,基于本章学情进行单元教学调整,为下一轮教学服务。例如,选择性必修一第一章“动量”形成性评价包含对动量定理的理解与应用、动量守恒的判断与应用,结合动量定理、动量守恒解决实际问题等。

(二)总结性评价

总结性评价是指在单元教学结束后,通过测试、提问以及解决生活中实际问题等形式对本单元教学目标、核心素养的达成情况进行检验。例如,选择性必修一第一章“动量”总结性评价包含单元测试分析学生知识掌握程度,以及探究活动“如何保护鸡蛋”,对解决问题能力进行反馈,依据单元教学目标中各知识目标的评价标准进行总结评价等。

总体来看,大单元教学从学生视角出发规划了单元学习的具体层级, 有利于教师进一步分解单元教学任务,并在课时教学中通过具体内容逐步实现单元目标,也将成为未来物理单元教学的发展趋势。