麦粒灸联合康复治疗卒中后肩痛的疗效观察

高灵爱,韩秀萍,吕艳琳,陈克华,王建之

(1.杭州市临平区中西医结合医院,杭州 311199;2.浙江清华长三角研究院,嘉兴 314000)

卒中是导致残疾的主要原因[1]之一,也是全球第二大死亡原因,给患者和家属以及医疗系统带来沉重负担[2]。卒中后肩痛在中风后遗症中的发生率为50%~80%。卒中后肩痛会阻碍患侧上肢功能的恢复,导致康复进程停滞,降低患者生活质量。有些患者肩痛几个月后会恢复,但另一些患者的肩痛非常持久[3]。灸法、针刺和汤药为三大治法,灸法也是非常重要的[4]。传统艾灸具有温通和温补的温热效应,研究[5-7]表明艾灸可以激活局部血液循环,改善血流动力学,调节血管舒缩和炎性因子释放,调控神经-内分泌-免疫网络。本研究在内科常规治疗基础上采用麦粒灸联合康复治疗卒中后肩痛,观察临床疗效并与单纯康复治疗相比较。

1 临床资料

1.1 一般资料

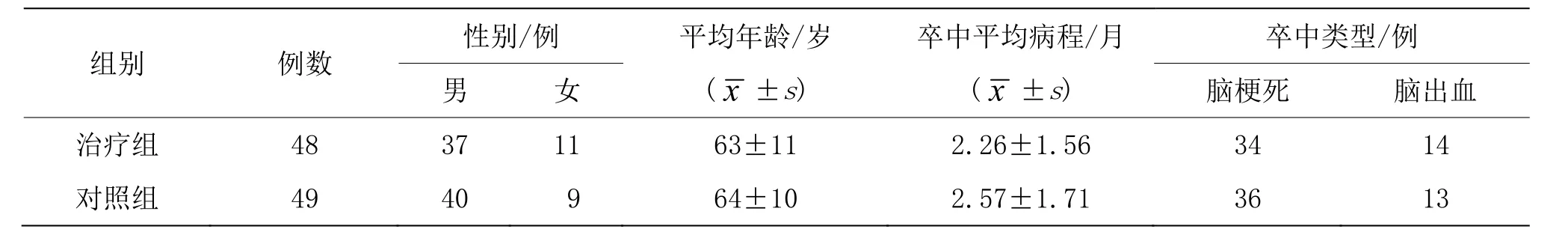

研究病例来源于2016年10月至2019年2月杭州市临平区中西医结合医院(原余杭区第五人民医院)康复科,通过样本量计算并考虑一定脱落率,得每组至少纳入50例,两组按照1:1纳入患者,共需100例。根据100例卒中后偏瘫肩痛患者就诊先后顺序,用随机数表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组50例。治疗过程中,共脱落3例(治疗组2例,对照组1例),均因不愿意继续接受观察而脱落。最终治疗组48例,对照组49例,两组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究已通过杭州市临平区中西医结合医院(原余杭区第五人民医院)医学伦理委员会审批(批号2015-KJ-LL-06)。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

头颅CT 或MRI 检查确定为脑出血或脑梗死,参照《中国脑血管病防治指南》[8]中卒中的诊断标准,合并患侧肩痛。

1.2.2 中医诊断标准

参照《中医内科学》[9]中风病的相关诊断及辨证分型标准。

1.3 纳入标准

符合诊断标准;卒中病程1 年以内;肩痛发生于中风后;年龄小于80 岁;意识清醒,无精神病史,愿意配合治疗;患者签署知情同意书。

1.4 排除标准

卒中前有肩关节疼痛者或障碍者;合并其他严重心、肺、肝、肾等脏器功能障碍者;既往有精神病史者;有明显意识障碍和严重认知功能障碍者。

1.5 中止和脱落标准

因发生不良反应不宜继续进行治疗者;未按医嘱执行或不配合治疗而影响疗效或安全者;因个人原因无法继续接受观察者;未完成1/2疗程便自行退出者;资料不全者。

1.6 剔除标准

纳入后发现不符合标准而被误纳入者;主要结局指标资料不全而影响疗效判定者。

2 治疗方法

两组均行内科常规基础治疗。

2.1 对照组

予常规康复训练治疗。患者取正确的体位摆放上肢,行肩关节被动训练和主动训练,每次40 min。每日1 次,每周5 d,休息2 d,共治疗4 周。

2.2 治疗组

在对照组康复训练治疗基础上,行麦粒灸治疗。取患侧肩髃、臂臑、肩髎、肩贞和曲池穴,双侧足三里穴以及健侧中平穴(为平衡针代表穴之一)。患者取正坐位,在穴位处涂少量凡士林,将麦粒大小的艾炷(5 mm×8 mm)置于穴位上,点燃后等艾炷燃烧至3/5时立即去除艾炷,每穴灸10 壮。若有皮肤烫伤,局部涂湿润烧伤膏少许。每日1 次,每周5 d,休息2 d,共治疗4 周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 简化 Fugl-Meyer 运动功能评分法(Fugl-Meyer assessment, FMA)[10]肩关节活动度评分和上肢运动功能评分

肩关节活动度评定包括肩上提、肩后缩、肩外展、肩外旋、肩内收内旋、肩屈曲和肩后伸;完全不能计0 分,部分完成计1 分,顺利完成计2 分,总分14 分。上肢运动功能评价共有32 个条目,评分分为3 级(0~2 分),总分66 分,分值越高代表功能越好。

3.1.2 上肢疼痛视觉模拟量表(visual analog scale,VAS)评分[11]

一条10 cm 的横线一端为0 分(表示无痛),另一端为10 分(表示剧痛),0 分和10 分之间代表不同程度的疼痛。让患者根据自我疼痛感觉在横线上标记,数值表示疼痛程度。分值越高代表疼痛越剧烈。

3.1.3 改良Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)评分[12]

包括大便控制、小便控制、修饰、如厕、进食、转移、活动、穿衣、上下楼和洗澡10 项日常活动,对患者独立程度进行评分,分为0 分、5 分、10 分和15 分,其得分情况与患者的日常活动的独立性呈正相关。

3.1.4 不良反应发生情况

治疗过程中,观察并记录治疗组患者晕灸、心慌、血压异常、气急、感染、烫伤等情况。

3.2 疗效标准

参照《康复评定学》[13]中相关标准并结合卒中后肩痛的实际情况制定疗效评定标准。采用尼莫地平法,按照上肢疼痛VAS 评分进行评估。

基本痊愈:VAS 评分减少≥90%。

显效:VAS 评分减少<90%但≥60%。

有效:VAS 评分减少<60%但>30%。

无效:VAS 评分减少≤30%。

总有效率=[(总例数-无效例数)/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

采用SPSS17.0 统计软件进行数据统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组内治疗前后比较采用配对样本t检验,组间比较采用独立样本t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数(下四分位数,上四分位数)表示,比较采用秩和检验。计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05 表示差异具有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组治疗前后上肢疼痛VAS 评分比较

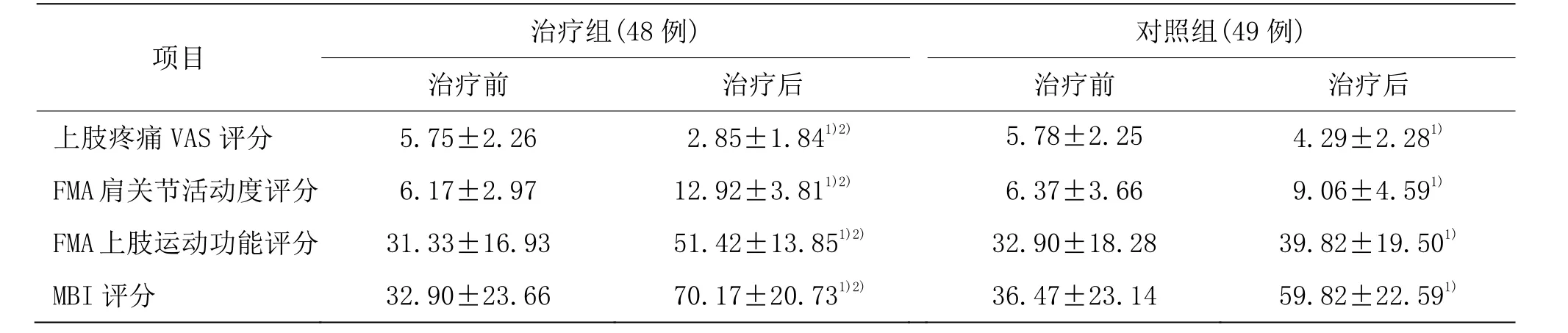

治疗前,两组上肢疼痛VAS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组上肢疼痛VAS 评分均较治疗前降低(P<0.05)。治疗后,治疗组上肢疼痛VAS 评分低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗前后各项评分比较( ±s) 单位:分

表2 两组治疗前后各项评分比较( ±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05。

项目 治疗组(48 例) 对照组(49 例)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后上肢疼痛VAS 评分 5.75±2.26 2.85±1.841)2) 5.78±2.25 4.29±2.281)FMA肩关节活动度评分 6.17±2.97 12.92±3.811)2) 6.37±3.66 9.06±4.591)FMA上肢运动功能评分 31.33±16.93 51.42±13.851)2) 32.90±18.28 39.82±19.501)MBI 评分 32.90±23.66 70.17±20.731)2) 36.47±23.14 59.82±22.591)

3.4.2 两组治疗前后FMA 肩关节活动度评分和上肢运动功能评分比较

治疗前,两组FMA 肩关节活动度评分和上肢运动功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组FMA 肩关节活动度评分和上肢运动功能评分均较治疗前升高(P<0.05)。治疗后,治疗组FMA 肩关节活动度评分和上肢运动功能评分高于对照组(P<0.05)。详见表2。

3.4.3 两组治疗前后MBI 评分比较

治疗前,两组MBI 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组MBI 评分均较治疗前升高(P<0.05)。治疗后,治疗组MBI 评分高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

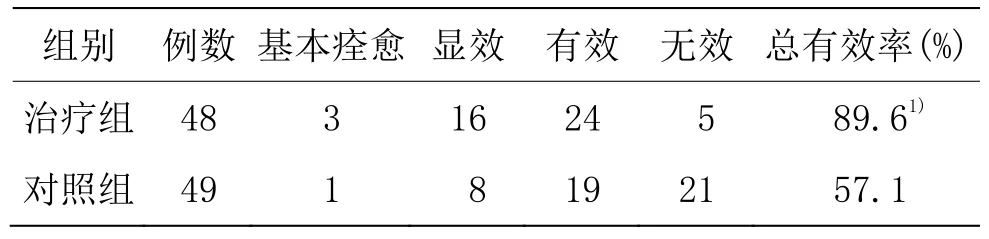

3.4.4 两组临床疗效比较

治疗组总有效率为89.6%,对照组为57.1%,治疗组总有效率优于对照组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组临床疗效比较 单位:例

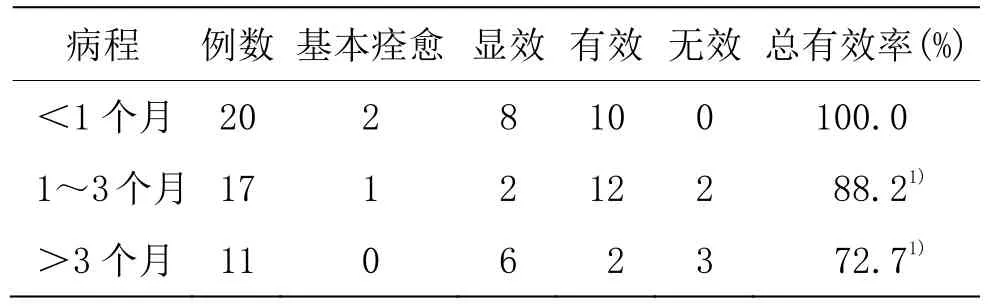

3.4.5 治疗组中病程与疗效的比较

治疗组48 例中,3 组不同病程患者的总有效率比较,差异具有统计学意义(P<0.05);且病程1 个月内患者的总有效率均高于病程1~3个月及3个月以上患者(P<0.05)。详见表4。

表4 治疗组中病程与疗效的比较 单位:例

3.5 安全性评价

治疗过程中,治疗组未出现晕灸、心慌、血压异常、气急和感染的情况;有3 例患者出现轻度皮肤灼烧,外涂湿润烧伤膏后可继续接受治疗;有5 例患者出现皮肤瘙痒情况,次日均自行好转,未发生严重不良反应。

4 讨论

卒中后肩痛是中风后常见的疼痛致残并发症,严重限制了患者上肢的恢复,其发病原因较多,发病机制复杂,导致患者退出康复计划、住院时间延长、肢体运动减少以及生活质量受损。卒中后肩痛多归纳为3 个主要病因[14],即中枢性(中枢性中风后疼痛)、区域性(慢性区域性疼痛综合征)和局部机械性疼痛。ANWER S 等[15]经过系统性评价的研究,认为卒中后肩痛的发生率个体差异很大,预测因素对于最大限度地减少卒中后肩痛的风险很重要。有学者认为卒中后肩痛常见原因为肩关节周围的肌肉松弛、肩半脱位、肩部综合征、肌肉张力增加、撞击综合征、肩部冻、臂丛损伤和丘脑综合征[16-17]。针对其发病机制,目前无统一认识,因此对其治疗方法多样,但临床疗效未能确定。中医治疗卒中后肩痛略显优势,本研究采用麦粒灸联合康复训练治疗卒中后肩痛。

麦粒灸是直接灸之一,具有明确镇痛疗效,安全且无明显不良反应。凡寒热虚实者皆可灸之,其温通作用促进血液循环,可以减少致痛因子的释放,抑制外周伤害性感受器敏化现象,提高机体的痛阈[18]。麦粒灸又有穿透性灼痛感,燃烧后对局部组织的不同程度刺激,产生异体蛋白,激活机体的防御机制,使镇痛作用更持久。王漫等[19]通过“调神止痛”针刺能有效减轻卒中后肩痛患者的疼痛,改善上肢及肩关节运动功能,提高卒中肩痛患者的日常生活质量。艾灸结合针刺治疗可减轻卒中后肩痛,改善上肢运动功能和日常生活活动能力,缓解患者抑郁情绪[20]。苏莹等[21]研究发现麦粒灸能改善缺血性卒中患者的颅内血流动力学水平,降低炎症反应,延缓病情发展。沐榕等[22-23]证实了针刺结合麦粒灸可改变急性脑梗死患者血清IL-10、IL-18 含量,使机体的免疫功能发挥更优的抗炎状态,并调节免疫球蛋白水平。袁健辉等[24]通过应用主客原络配穴法治疗卒中后肩痛,取得较满意的疗效。本研究选患侧肩周围经验穴(肩髃、臂臑、肩髎和肩贞穴)、曲池穴、双侧足三里穴以及中平穴,以麦粒灸代针刺作用,麦粒灸的临床应用在国内已形成标准规范且临床应用广泛[25]。

本研究结果表明,在内科常规治疗基础上,麦粒灸联合康复治疗卒中后肩痛的疗效优于单纯康复治疗;可缓解上肢疼痛,改善上肢运动功能,提高患者生活质量;病程在1 个月内的患者临床疗效最佳,故应尽早进行治疗。本研究具有潜在的局限性,例如量表评估时带有主观能动性且无客观评价体系,另如灸法操作水平无法统一。