欧阳修的书法鉴赏观

摘要:欧阳修在大众的认知中,是文学家、政治家、史学家、学者,但是,他也是一位书法理论家、鉴赏家、金石收藏家和书法创作实践者。笔者谨结合《欧阳文忠公集》中有关书法方面的典型书论,对欧阳修的书法鉴赏观进行概括与归纳,使我们对欧阳修的书法鉴赏观有一个基础性的了解与把握。

关键词:书法;欧阳修;鉴赏观

一、“博涉多优,自成一家”的学书目的

欧阳修《集古录跋尾》卷十《杂法帖六》其二说:“学书不必惫精疲神于笔砚,多阅古人遗迹,求其用意,所得宜多。乃知古今好笔迹,真可贵重也。今后只看他人书,亦可为乐,不能生受得也。”大意是学习书法没有必要一味地做书写性训练,多看多欣赏一些前人优秀的书作,并于欣赏过程中揣摩前人书写的特点与如此处理的原因,收获会很大,对提升个人书写水平有很大帮助,也可从中得到很大的乐趣。应该广泛取览,学习和找寻前人书迹中的可取之处。

为何欧阳修会选择如此独特的学习方式呢?在《集古录跋尾》卷六《唐美原夫子庙碑》中,他说:“文字之学,传自三代以来,其体随时变异,转相祖习,遂以名家,亦乌有定法也!至魏晋以后,渐分真草,而羲、献父子为一时所尚,后世言书者,非此二人皆不为法。其艺诚为精绝,然谓必为法,则初何所据?所谓天下孰知夫正法哉!”犹言:自从文字发源以来,书体如大篆、小篆、隶书章草等都在随着时代变迁,从来没有僵化固定的模板,到了魏晋之后,楷书和今草二体才成熟固定,王羲之王献之父子一时为人所推崇和欣赏,以至于后代的人说到书法,都认为不具“二王”笔法的字是不好的、不值得肯定的。虽然“二王”父子的书法艺术确实很高,但未必就可以代表书法本身成为书写的唯一法则。如果要这样的话,在“二王”之前也有书法,也有佳作,那么这些人的书写依据是什么?源头的法则又应该是什么?所以天下人并不真正了解什么是“正法”。

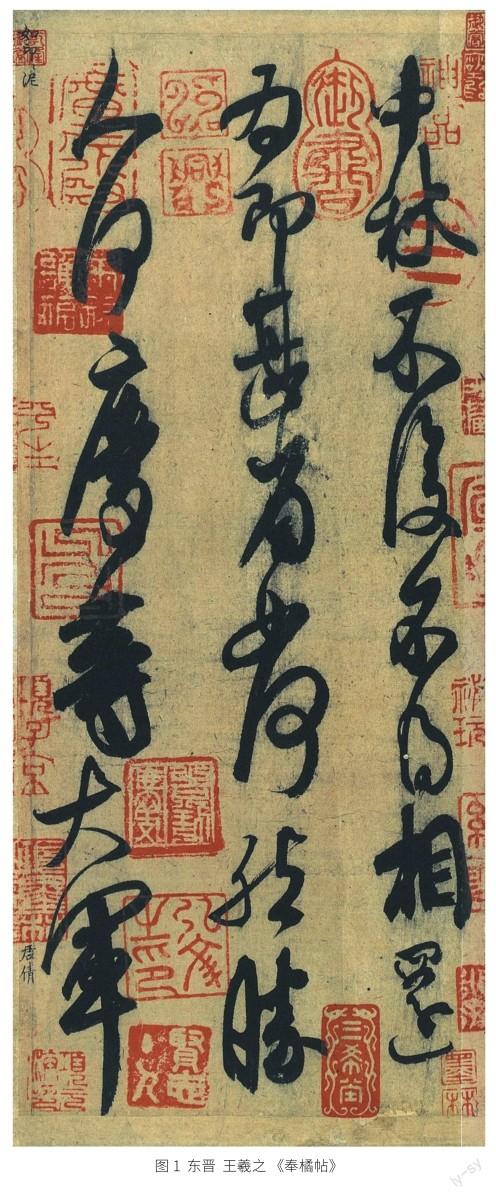

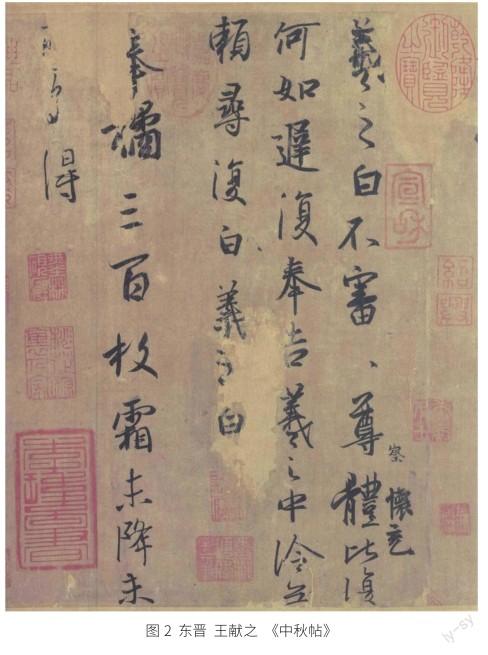

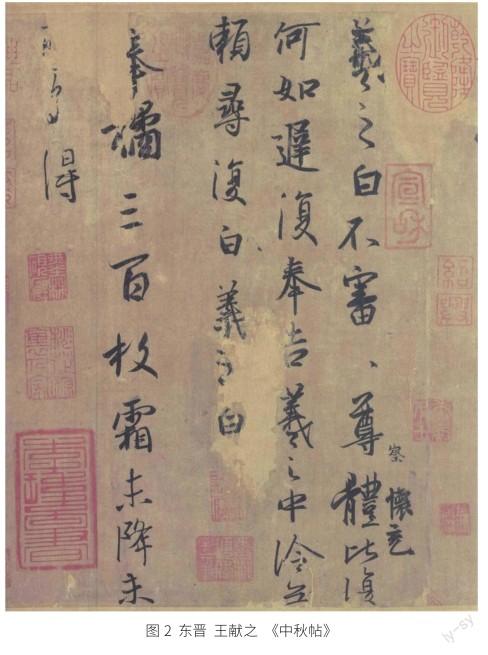

在欧阳修之前的书法史中,有过对“二王”的质疑,如唐代张怀瓘在书论中批评王羲之草书“有女郎才,无丈夫气,不足贵也”,但那也是在将“二王”笔法以及风貌视作正法的前提之下提出来的。像欧阳修这样平淡地看待“二王”书法风格,并且从根本上质疑“法度”形成及形成原因的人,可谓绝无仅有。纵观中国书法史,世人对“二王”都是一种近乎崇拜式的仰望痴狂。在欧阳修这里,“二王”只是“为一时所尚”的世俗通行之书,“其艺诚为精绝,然谓必为法”,没什么大不了的。况且,“二王”父子在欧阳修眼里笔法也并非统一。“羲、献世以书自名,而笔法相去远甚。父子之间,不同如此,然皆有足喜也。”(图1、图2)若要尊“二王”为正法,尊谁的法?所以,欧阳修理所应当地认为,法无常法,规无常定,况且也不应该常定,书法的取法问题不该成为“二王”的一言堂,学习书法也不应拘泥一家,而应博涉多优。

既然各家皆有各家之美,那在临习和日常书写时,自然也就不必恪守一家之貌,追求“模仿”以求“形似”了:

“学书当自成一家之体,其模仿他人,谓之奴书。”学习书法应当形成自己的面貌,一味地模仿他人,只能是仆役之书。通过这寥寥数语,可以看出欧阳修极度反对一味模仿别人,仰前人鼻息的行为,他认为为人作字当有更高的追求,提倡在传承的基础上能够自出新意。

总之,欧阳修对于书法学习的方法,主要有两个观点。首先,取法上要博涉多优,从个性中找共性。另外,在学习书法的过程中应逐步在书法“共性”的客观规律基础上,有所创新,形成个人的风貌,自出新意。

二、“可爱”的书法鉴赏观

以十卷本《集古录跋尾》为例,其中在对金石碑刻表达肯定的鉴赏评价中,有一些词语高频重复出现,比如可爱、精劲、不俗、遒劲、奇伟等。很显然,这是欧阳修对于优秀书法作品的评价标准。

其中,“可爱”出现的频率是最高的,多达13次,“精劲”出现7次,是第二名;“不俗”“遒劲”“奇伟”各出现6次,并列第三名。可见,“可爱”作为对书作肯定的评价,在欧阳修的鉴赏活动中地位超絕,远超其他词汇。如《集古录跋尾》第六卷《唐郎官石记》欧阳修有言:“旭以草书知名,此字真楷,可爱。”又如欧阳修在《集古录跋尾》第六卷《唐舞阳侯祠堂碑》中云:“天宝二年,县令张紫阳修樊哙庙。文及书篆皆可爱也。”诸如此类,还有《集古录跋尾》第六卷《唐美原夫子庙碑》的“嵒,天宝时人,字画奇怪,初无笔法而老逸不羁,时有可爱”,以及《集古录跋尾》第十卷《遗教经》中的“近有得唐人所书经,题其一云薛稷,一云僧行敦书者,皆与二人他所书不类,而与此颇同,即知写经手所书也。然其字亦可爱,故录之,盖今士大夫笔画能仿佛乎此者鲜矣”。更有《集古录跋尾》第六卷《唐安公美政颂》中的“余之所录,如于頔、高骈,下至陈游瑰等书皆有,盖武夫悍将暨楷书手辈字皆可爱”。可见,“可爱”作为书法作品给欧阳修的最直接感受,不但生动细腻地展现了欧阳修在面对优秀书作时的喜悦欢欣,并且被广泛应用于他对各书体、各年代、各材质、有无名书者作品的审美鉴赏活动。

这种现象直接可见地展现出欧阳修在他的书学审美鉴赏品评活动中共通的审美特点:楷书、篆书、写经等各字体,碑刻或墨迹等不同形式,所呈现出来的不同风貌。无论是高古稚拙,果敢刚健,还是自然朴厚、精妙姿媚,都可以用“可爱”这一痛快直爽的审美体验表达。“可爱”作为一个具有强大包容性的词,涵盖了“精劲、不俗、遒劲、奇伟”等词所带给欧阳修的审美体验,体现了欧阳修对鉴赏对象的喜爱。

那么,导致欧阳修如此审美的背后原因是什么?什么是支持欧阳修“可爱即正义”的真正内核呢?

首先,从共性方面分析,这些词汇从修饰对象来说大多是用来修饰“风格神气”的,很少用在对字体结构和章法的批评中,而且我们从前面例举的欧阳修书论中似乎也并未看到其对作品结构章法方面的过多提及与评价。我们可以暂时进行一个猜测——欧阳修在品评书法作品的时候更多是注意感受作品的风神气质等“意”上的方面,而非苛责用笔结构和章法。他追求的是一种得意忘形的审美追求。他说:学书不必惫精疲神于笔砚,多阅古人遗迹,求其用意,所得宜多。

可见,欧阳修并不提倡在习书过程中专攻一家或死临帖,而是认为应该广泛取览,学习和找寻前人书迹中的可取之处,重在把握各家寓于个性中而具有共性的——“意”。例如对于李邕,他说:“余始得李邕书,不甚好之,然疑邕以书自名,必有深趣。及看之久,遂为他书少及者,得之最晚,好之尤笃。譬犹结交,其始也难,则其合也必久。余虽因邕书得笔法,然为字绝不相类,岂得其意而忘其形者邪?因见邕书,追求钟、王以来字法,皆可以通,然邕书未必独然。凡学书者得其一,可以通其馀。余偶从邕书而得之耳。”刚刚得到李邕书作的时候,他感到不以为意,并没有发现李邕书法的过人之处,但因为李邕是以书名闻世的人物,而且书法水平得到前代众人一致的认可称赞,所以欧阳修相信李邕书法必定存在着出名的道理与值得学习的地方与精妙之处。揣摩多次之后,才体悟李邕书法优秀的地方,且认为李邕书法是出类拔萃的,以至于大多数书家都比不上他。所以,对于李邕书法,他虽然最晚领悟,但却成为他用功最多也最喜欢的,并且还用与人交往、循序渐进、日久弥坚的生活道理来类比自己领悟并喜欢上李邕书法的过程。然而话锋一转,欧阳修又表示,尽管他欣赏李邕书法并耽之若此,日常作字他也不追求甚至回避与李邕书法面貌相接近。并把自己这种学习方法总结提炼为“得意忘形”,他对选择这样一种学习方式的原因也作了解释:他的目的是通过李邕上溯前代乃至“二王”,在掌握技法与审美要求的共性后,一通百通,充实自己。不想囿于李邕一家之樊笼。一株嘉木固然可贵,但为其摒弃一片青秀林涧也实为不智之举。

从这则书论中,我们似能窥见欧阳修学习取法名家书迹的方式:“凡学书者,得其一,可以通其余。”即通过个性寻找共性,由近追古,把握共性,通过饱览个性把握书法美共性,从而一通百通。

欧阳修在取法学习时也并不着力于模仿取法对象,而是认为“余虽因邕书得笔法,然为字绝不相类”,从而实现“得意忘形”。可见“得意忘形”的书学理念,是支持欧阳修“可爱即正义”审美倾向的基本要素。总之,“得意忘形”作为“可爱”的基础和内核,贯穿于欧阳修的书法学习与审美鉴赏活动,成为他判断书法优劣的基本标准。

三、结论

欧阳修作为宋初极有身份和影响力的全能型学者,他出于个人对书法的酷嗜,广收天下金石碑帖,著成《集古录》。在这个过程中,他广览历代佳作,眼界和对书法多样美的感受自是同代人所不能及的。

我們通过以上正文中对欧阳修书学思想从学书目的和书法鉴赏观角度划分的论述可以总结他这两方面书学理念在:在对于学书的目的与成就评判上,欧阳修认为“学书当自成一家之体,其模仿他人,谓之奴书。”他认为法无定法、体无常体,钟鼎、汉砖、晋纸、唐碑皆有所美,书作审美应百舸争流、千帆竞渡,而不是一家独大、“二王”唯尊。所以他极力反对习书者一味模仿,仰前人鼻息,认为当在广泛取览后有更高的追求——在传承的基础上能够自出机杼,乃至自成一家。

在鉴赏书法风格的审美标准上,欧阳修以“可爱”为直抒胸臆的表象,以“得意忘形”为真正内核。注重书作的趣味性和丰沛情感表达,审其意态而不泥于形制间架,认为含性情者皆有可取,审美标准颇似“美人在骨不在皮”。

作者简介

池泉亮,女,汉族,河北石家庄人,硕士研究生,研究方向为书法。

参考文献

[1](宋)欧阳修.四部丛刊初编.欧阳文忠公集[M].上海:上海书店,1989.

[2]梁艳.欧阳修书论研究—以《集古录跋尾》为中心[D].长春:吉林大学,2014.

[3]上海书画出版社.华东师范大学古籍整理研究所.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[4](春秋)孔丘.论语[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2015.