“业余的线条”在绘画作品中起到的作用

——以《潮已退去》系列油画作品为例

文/吴志军

线,是艺术史上存留下的古老而原始的艺术形式,也是人类最早、最直接的涂写方式。如象形文字、甲骨文、彩陶绘画、中西方原始岩画等,这是人类对自然的模仿。以线造型更是中国绘画的重要特征。在绘画的传承、演变过程中,在表现肖像、人体艺术、风景、静物、花鸟或其他非实物母题的绘画中,线条都是很重要的形式手段。在具象艺术业已丧失支配地位的20世纪现代艺术背景下,杰出的艺术大师们更注重线条在艺术作品中的作用,这当中就有毕加索、马蒂斯、阿尔贝托·贾科梅蒂等。艺术家们常耗数年来研究“线”,有一些艺术家更是把线抽离出来让其成为画面的主体,如塞·托姆布雷。在研究的过程中,大多数艺术家会在同一领域前辈的基础上去研究,也印证了那句“站在巨人的肩膀上”。艺术家们似乎经常在不属于本专业的领域中获得养分,对于这些“业余的”部分,我们在跨语言、跨领域研究的同时也应该注意,这些本来不属于这个艺术门类的元素经过艺术家重新加工也有成为新艺术的可能,所以门类之间的区分不是铁板一块,“业余的线条”也是临时而非决定论的。

一

不知道有多少人跟我有同样的经验——喜欢细细品味京城红墙上被孩童、游客用钥匙或锋利的石头刻下的图画和文字。顺着城墙走,一页页地读,但读的已不是人们留下的内容,而是一笔一画的顿挫缓急,是笔画之间的疏密布局,是变化,是意外,是线条。

换个眼光,红被划破后出现白,虽红白是色,却可将其视作一幅仅有线条交织而成的无色长卷。

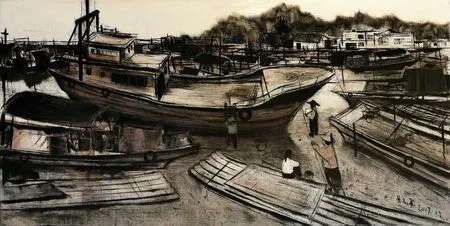

吴志军/ 潮已退去之二 布面油画 100cm×200cm 2017年

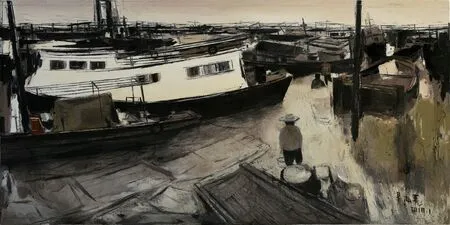

吴志军/ 潮已退去之三 布面油画 100cm×200cm 2018年

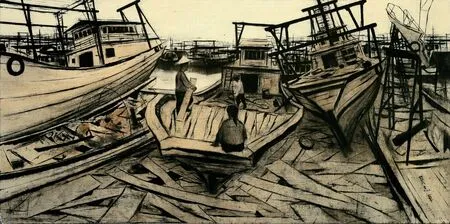

吴志军/ 弃之二 布面油画 100cm×200cm 2019年

500 年前达·芬奇就提醒我们:“边线(边界)是不存在的(看不见的)。”但不确切在哪本书上读到:“很难说我们有哪一幅画作不是从一根线条开始的。”为什么会出现这般矛盾?实际不难理解,轮廓的概念不存在于自然现实中,仅存在于二维世界中,即所谓的架上艺术中。西方的绘画历史也许我们可以简述为:从轮廓的勾勒演进至造型和设色两个独立的系统,最终这三个系统或并驾齐驱,或你追我赶,但从未有谁能真正摆脱谁,相信这个情况会一直延续到“绘画的终结”。巧的是,这也是今天每一个受过绘画专业学习的人的人生经验。

琢磨许久,仍然难明白为什么人们会对墙上的涂鸦着迷,这里提到的涂鸦仅限于“孩童、游客用钥匙或锋利的石头刻下的图画和文字”,我猜有两点应该绕不开:一是其一定出自与艺术家同一研究领域不相关的非专家之手,也就是说,哪怕我们将这幅“长卷”当作艺术案例来研究,研究对象的作者竟是孩童和游客,是“一名业余选手”。与其说是图画和文字,我更愿意称之为痕迹,既然是痕迹,便是自然而然。二是一个有趣的新想法,我们似乎生活在一个“硬笔”的时代。因为墙上的痕迹不是用猪鬃、狼毫绘制而来,而是来自钥匙或锋利石头的划拉,我不是这方面(痕迹学)专门的研究者,但隐约感到这里面跟当下的视觉经验更匹配:我们书写的工具是钢笔、圆珠笔等硬笔;我们阅读的无论纸质还是电子屏幕里的文字皆是印刷体,“波普”的图像在我们的视网膜上一次次成像,流水线生产出一件件高精度的产品填充我们所处的每一个角落。

人类社会的现代化进程是不断研发手段消除差异的标准化进程,而艺术的现代化进程却是不断探索、呼吁拉开甚至制造差异的个性化进程。艺术总是如陶潜的田园诗,不断尝试着反哺我们所生存的现实世界,也正因如此,艺术才被我们视为映射世界的一个重要剖面。

二

如果我们将艺术的历史描述为一波接一波的传承和颠覆,不如将它描述为一轮又一轮的回归,后现代是对主题和意义的回归,而现代主义则是在“进化论”式的不断进步和走向完美的信仰中让绘画走向了不断媒介化、平面化和形式化。无论是大名鼎鼎的毕加索还是无人问津的莫迪里阿尼成熟时期的作品,他们都把最旺盛的才情尽用在了“形”的表达上,而这种绘画实验和“线”的表达方式密切相关。

1906年塞尚离世,次年在巴黎举办他的回顾展。于此前后,毕加索多次参观巴黎自然博物馆,饱览了世界各地的艺术并尤为非洲木雕所动,日后方言:世界上真正的艺术在中国和非洲。1909年,莫迪里阿尼结识了布朗库西并随之共同创作雕塑,俩人也都成了“非洲迷”。应该说毕加索和莫迪里阿尼的艺术转型都来自塞尚和非洲木雕的影响,后二者相对欧洲绘画正宗来说皆是“业余选手”,但正是这份业余不断提醒着两位画家是时候回归到线的纯粹表达上了。

无论是名作《亚威农少女》《格尔尼卡》还是莫迪里阿尼无数“无名”的画作,我们陡然发现可以借它们来回答一部分文章最初的问题:“为什么我们会被那幅无色长卷所吸引”——当回归至仅剩线条曲直交织、长短错落、粗细并置已足以支撑独立的画面,“笔迹(线条)和平面共同参与对话,相互交换正与反,切换对象和基础的关系”。

仅仅是线条就能使绘画创作者和观众、评论者、研究者充满挑战和享受。无独有偶,维也纳分离派最重要的两位画家克里姆特、席勒与毕加索、莫迪里阿尼在关系和艺术上都有着许多巧合:亦师亦友,甚至在某些外人看来亦敌亦友(相互赏识亦相互刺激,可谓良性竞争,惺惺相惜);后者都英年早逝,令人扼腕。但我最想说的是,四人皆以用线著称,以对形的创造、玩味得到专业领域的顶礼膜拜,且值得注意的是,四人越到后期的作品越是带有“业余”的倾向,从妙笔生花、得其神韵到逸笔草草,我想,这应该就是艺术不变的规律,也是艺术家应有的自觉。

大智若愚,大巧若拙,画到生时才是熟时。

三

“每一条线都是自身固有历史的真实经验,它们并不说明什么,也不刻画什么——这是一种自我意识感觉的实现。”塞·托姆布雷(Cy Twombly,1928年—2011年)给出了问题的另一部分答案,也许又是一个巧合——不同于长他一辈的抽象表现主义画家们:威廉·德·库宁(Willem De Kooning,1904年—1997年)、阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb,1903年—1974年)、马克·罗斯科(Mark Rothko,1903 年—1970 年)、弗朗兹·克莱恩(FranzKline,1910年—1962年)、杰克森·波洛克(J.Jackson Pollock 1912年—1956年)、罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell,1915年—1991年),托姆布雷善用“硬笔”(需要强调:硬笔不是硬边),他创作有大量如开篇描述的“无色长卷”,画布犹如墙体,上面仅是画下的线条和抹过的痕迹。

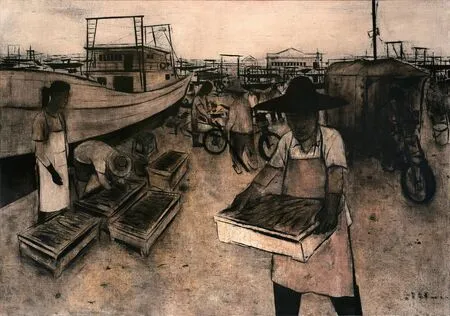

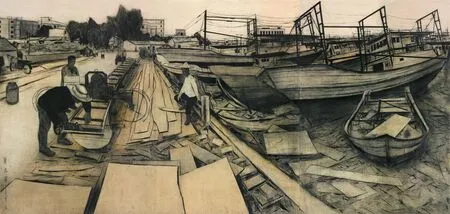

吴志军/ 造船 布面油画 200cm×560cm 2020年

↑吴志军/漁归 布面油画140cm×200cm 2020年

↓吴志军/拆船的人 布面油画180cm×200cm 2021年

吴志军/ 拆船港 布面油画 140cm×200cm 2021年

在《潮已退去》系列作品中,创作所用工具皆是硬笔:炭精条、油画刀,甚至木杆、锐利的铲子。作品中用炭精条勾勒形体,这是从中国白描及各种绘画起形步骤中延续而来,其中的区别是保留大量起形的痕迹。油画刀等黏附少许颜料在起形的基础上来回画线,试图达到版画中用刻刀或是石头等尖锐的器物刻出的锐利、不可控的线条,同时强化画面中的线条;颜料也不需要备很多,寥寥几支足矣,不去讲究油画这一绘画语言中的虚实、冷暖及细致的衔接,运用少许中国画和水彩画中的渗透。在很多船只、船板及人物的刻画上,用刮这个动作取代了涂抹、揉搓。刮,很多情况下是不可控的,以至于很多线条即使是同一颜色,但在毛躁的线条边缘的加持下是有复杂变化及肌理效果的;刻这个动作取代了勾勒、描绘。笔,大多数情况是可控且柔软的线,借硬笔画出用画笔难以达到的有特殊变化、错位、顿挫、不工整、平滑的线条。刮的基底与划的图像不断渗透、交错转换,直至每一个部分达到心中的合适。强化画面线条、肌理,达到特殊的视觉效果。同时使线条有气也有骨,既有韧性、有重量,又让人感觉轻盈。可什么叫又重又轻且如何达到又重又轻呢?如鲁智深使六十二斤禅杖,谓之称手。

画画的人都知道,长线难顿、直线怕顺。横贯两米画面的长直线是无法一蹴而就的,用坚硬的工具刮蹭、划拉如何接续长而直的线条并得到暗自变化的美感是一个难题,这里会遇到一个“接”的问题:“对素描而言,第一笔总是最佳的。”这是伯纳德·贝伦松(Bernard Berenson,1865年—1959 年)在他的《弗罗伦萨画家的素描(The Drawings of the Florentine Painters)》一书中的结论,这话是什么意思呢——其实我们的前辈早有同样的观点,即“上一笔并不重要,重要的是下一笔(能否接上上一笔)”。

对于上述这些,如从油画语言讲究的技法和效果来说是难以达到的,只能从其他的绘画语言领域或不属于绘画领域中得到启发。所以,我会从油画这一语种之外的绘画作品中吸收,如版画、书法、中国画,甚至各种不属于绘画留下的一些痕迹,比如游客在红墙上留下的各类痕迹或者自然现象中观看到的痕迹。在每种语系中我并不熟知其中的讲究,我只取我对线条所需的部分,甚至不敢过多对其语言作研究,生怕会无形中受该语言讲究的技法所左右。在不熟知其语种的讲究与特性之下,即使认真去解读,那也纯属业余。从各种不熟知的语系中提取资源运用到油画作品中,对油画正宗来说也算一种业余。要的正是那种在画面中强化某种东西、精神或特殊效果,业余的线条恰好在其中起到重要的作用。

吴志军/ 正午 布面油画 200cm×420cm 2019年

吴志军/ 弃之一 布面油画 100cm×200cm 2019年

结语

在绘画中,“业余的线条”可能会给我们很多启发,这些属于不同艺术门类和语境的素材并没有固定的归宿,艺术的边界也不是绝对框定的,它随着实验和诉求的变化而不同。在艺术实践中,艺术家对自我的持续追问是一种西西弗斯式的行为,技术也是很个人化的,并不具备普遍性,“业余的线条”并不是不讲究、无质量的线条,“业余的线条”或许可以成为艺术家作品中“专业”的那一部分,活的部分。“业余”也并非真正的“业余”。