“挂”在民歌里的月亮

文/周 洋 绘/李 鹏

夜幕降临,夜空中除了点点星光,最为闪耀的就是那枚高悬的月亮。从弯月到满月,月亮以不同的形态挂在天边,见证着人间的悲欢离合。

我们的星球上生活着大约两千多个民族。他们讲着不同的语言,有着不同的文化,但月亮却是每个民族共有的文化元素。可以说,世界上有多少种语言,就有多少首关于月亮的民歌。在我国,从西北的荒漠到西南的山区,从边疆的草原到沿海的滩涂,到处都有“月亮之歌”。

《在银色的月光下》

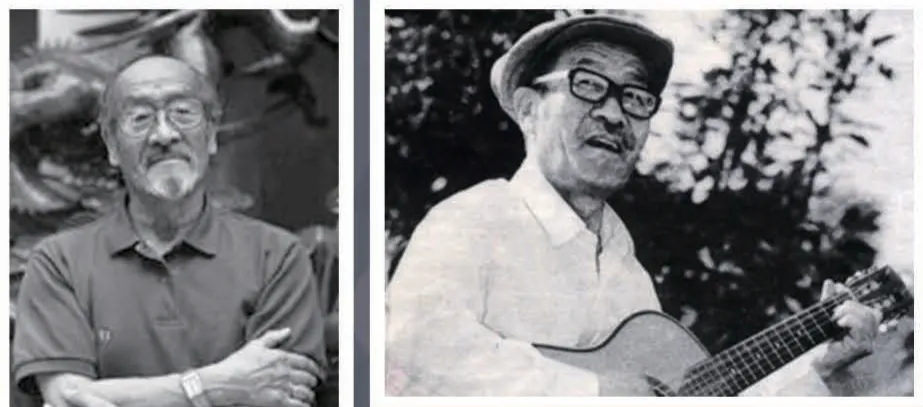

塔塔尔族主要分布在我国西北的天山地区,他们的民歌充满异域情调。听众最为耳熟能详的塔塔尔族民歌莫过于《在银色的月光下》。“西部歌王”“民歌之父”王洛宾先生把它改编成我们现在常听的版本。这首歌几十年来被不同的歌手翻唱,也曾被改编为独奏、重奏和管弦乐等各种形式的乐曲。其旋律舒缓悠扬,情感充沛,表达含蓄蕴藉。在演唱版本中,歌词描绘了银色月光洒在金色沙滩上的景象,传递了曲中人追忆往事、思念旧人的复杂情绪。

◎ 王洛宾

《半个月亮爬上来》

青海省是长江和黄河的发源地,也是王洛宾先生年轻时经常深入采风的地区。他根据西北地区的民间曲调改编、创作了他的代表作——青海民歌《半个月亮爬上来》。

和《在银色的月光下》一样,这也是一首关于爱情的歌曲,描绘了青年人对爱人的思念、对未来的期待。《半个月亮爬上来》的旋律比较简单,歌词朴实,易于传唱,尤其是由此改编成的无伴奏小合唱,和声空灵,曲调清澈,是音乐会上常演的曲目。

《彩云追月》

和前两首民歌不同,广东音乐《彩云追月》起初并非一首歌曲,而是一首乐曲,曲调形成于清朝,至于作者是谁,早已无法考证。

“广东音乐”特指二十世纪二三十年代在珠三角地区风靡起来的一种丝竹乐。“彩云追月”的字面意思是仙人架着五彩祥云奔向月宫。

1932年,我国国歌的曲作者聂耳将古曲《彩云追月》的旋律改编成“广东音乐”,由扬琴、竹笛、二胡、琵琶、中阮等民族乐器合奏,并录制唱片发行。由于改编效果很好,唱片受到当时听众们的热情追捧。我们现在听到的《彩云追月》大多是聂耳改编的器乐合奏版本。

◎ 聂耳

《月光下的凤尾竹》

《月光下的凤尾竹》几乎是大家最为熟悉的民族音乐作品,二十世纪七十年代,诗人倪维德在云南采风时创作了诗词《月光下的凤尾竹》,作曲家施光南为其谱曲。

我们现在听到的《月光下的凤尾竹》大多是由傣族民族特色乐器葫芦丝独奏的版本。葫芦丝依靠口吹簧片振动发声,由吹嘴、葫芦和竹管组成,音色幽深空灵。至于作品本身,描写的是月光还是凤尾竹并不重要,葫芦丝的独特音色足以让我们沉醉于竹林的迷人夜色。

◎ 施光南

《月之故乡》

“月是故乡明”,对于漂泊在外的游子们而言,月亮最能勾起思乡之情。台湾作曲家彭邦祯的《月之故乡》是用月亮寄托思乡之情的代表作。其忧伤的旋律、朴实的歌词,情真意切地表达了宝岛人民对祖国的情感,体现了海峡两岸人民对祖国统一的期盼。

◎ 彭邦祯