微探头超声内镜联合内镜黏膜下剥离术治疗上消化道黏膜下肿瘤的临床疗效分析

陈嘉嘉,王明

上消化道黏膜下肿瘤常见的类型包括脂肪瘤、间质瘤、平滑肌瘤等,也包括囊肿、异位胰腺等非肿瘤型病变。若治疗不及时,可累及周围组织、器官受损,严重时甚至会危及生命安全,需尽早开展治疗[1]。既往多采用开腹、开胸手术,虽可达到一定的治疗效果,但创伤性较大。随着内镜技术的不断发展,内镜治疗已得到学者的广泛认可[2]。微探头超声内镜具备内镜、超声2 种特性,不仅能够初步诊断病变,还可显示病变在消化道管壁的层次,完整暴露消化道全层结构,并可根据有无完整包膜、回声强弱、有无血供等情况,准确预测病变性质,从而为治疗方案、流程修订提供科学依据[3-4]。目前上消化道黏膜下肿瘤常用的手术方案为内镜黏膜下剥离术、黏膜下切除术,两者在内镜辅助下均能够完成肿瘤切除,但研究结论有所差异[5]。基于此,本研究进一步比较了内镜黏膜下切除术、内镜黏膜下剥离术效果以及在上消化道黏膜下肿瘤患者中的作用,同时还分析了2 种手术方式的远期疗效。

1 资料与方法

1.1 研究资料 回顾性分析2019 年10 月至2021 年10 月在琼海市人民医院消化内科诊治的82 例上消化道黏膜下肿瘤患者一般资料,根据不同手术方式将其分为2 组,每组各41 例。观察组为深病灶者,其中男性24 例,女性17 例,年龄(41.65 ±6.33)岁,病灶直径(2.86 ± 1.11) cm;肿瘤类型:良性肿瘤29 例(平滑肌瘤15 例,脂肪瘤10 例,炎性纤维瘤4 例),恶性肿瘤12 例(9 例血管肉瘤,3 例脂肪肉瘤)。对照组为表浅病灶者,其中男性26 例,女 性15 例,年 龄(41.71 ± 6.44)岁,病 灶 直 径(2.59 ± 1.23) cm;肿瘤类型:良性肿瘤30 例(平滑肌瘤14 例,脂肪瘤11 例,炎性纤维瘤5 例),恶性肿瘤11 例(10 例血管肉瘤,1 例脂肪肉瘤)。2 组患者基础资料(肿瘤类型、性别、病灶直径、年龄)比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:(1)经影像学或病理检查,确诊为上消化道病变,且均发现黏膜下肿瘤;(2)符合手术适应证,有明确的源自黏膜下层、黏膜层病变;(3)签署书面知情同意书。排除标准:(1)合并系统性功能障碍者;(2)合并消化系统、血液病变者;(3)合并免疫系统、呼吸系统疾病者;(4)合并脏器严重病变者。本研究符合伦理审查的《赫尔辛基宣言》,伦理批件号:2019(科研)第(16)号。

1.2 方法 观察组患者采用微探头超声内镜联合内镜黏膜下剥离术治疗。内镜检查:微探头超声胃镜为FUJIFILM SP-900 型号,频率为20 MHz,给予患者服用消泡剂,行胃镜检查,若发现病灶隆起,需吸净空气后,注入300 ml 脱气水,确保病灶浸润于水中,探头放于病灶位置,探索疾病情况。黏膜下剥离术:根据内镜检查结果,确定病灶位置,并行染色处理。若病灶位于黏膜层,需在黏膜下注入含美蓝甘油果糖溶液;若病灶位于胃脏,需使用亚甲蓝或靛胭脂(0.3%)染色;若位于贲门区,需使用碘、亚甲蓝双重染色。行染色处理后,切开病灶范围,再以IT 刀切开、剥离,确保病灶完全剥离,必要时需配合圈套器协助电切,最后使用IT 刀或热活检钳电凝止血,对于止血不佳者,还需使用止血夹,最后缝合创口。

对照组患者采用微探头超声内镜联合内镜黏膜下切除术,内镜操作方法与观察组相同,在确定病变范围后,需根据病灶状态合理选择处置方式。对于病灶充分隆起者,需用圈套器套住病灶,再使用高频电凝切除,若病灶超过2.0 cm,需分次切除;对于病灶扁平者,需在近侧、两侧、远侧分别注射3~10 ml 肾上腺素生理盐水(1∶200 000),待病灶区域隆起后,再按照隆起方式处置。

2 组患者术后均常规行止血、抗生素、补液治疗,必要时留置胃管和胃肠减压,同时密切观察患者胸腹部体征、排便情况及生命体征,以及皮下气肿、腹痛、消化道出血等并发症发生情况。饮食需从流质逐渐过渡至半流质和软食。术后随访12 个月,观察有无病灶残留和复发情况。

1.3 观察指标 (1)比较各项手术指标,包括手术时间、术中失血量、术后下地用时、黏膜下补充注射量、恢复饮食用时、住院时间、一次性完整切除(判定标准:在内镜直视下观察,无肿瘤组织残留,瘤体完整,一次性切除标本);(2)比较术后创口感染、狭窄、出血、穿孔、气胸情况;(3)随访12 个月,以内镜治疗日期为随访起始期,以随访末次或复发为终止日期,比较无进展生存情况(判定标准:前一次残留病灶增长>20%或者出现新的病变则表示复发)。

1.4 统计学处理 采用统计学软件SPSS 20.0 处理所得数据,符合正态分布的计量资料以±s表示,行t检验;计数资料以百分比(%)表示,行χ2检验;无进展生存情况采用Kaplan-Meier 曲线分析,以Log Rank(Mantel-Cox)检验差异性。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

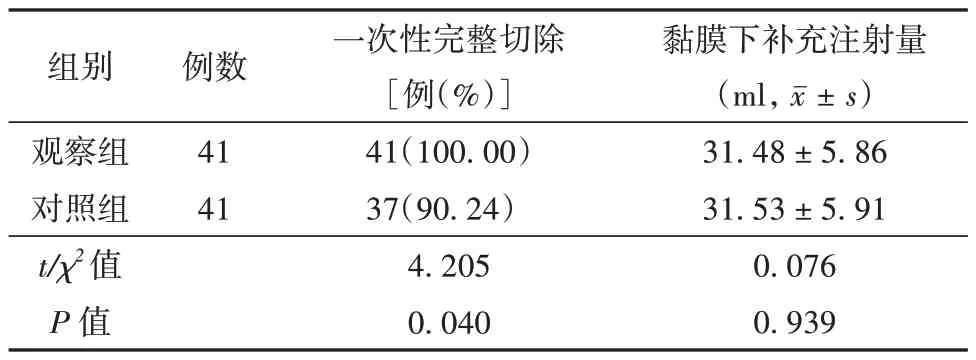

2.1 观察组与对照组患者补充注射量、完整切除率比较 2 组患者黏膜下补充注射量比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组患者一次性完整切除率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 观察组与对照组患者切除率和补充注射量比较

2.2 观察组与对照组患者并发症比较 观察组患者术后并发症率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 观察组与对照组患者并发症比较[例(%)]

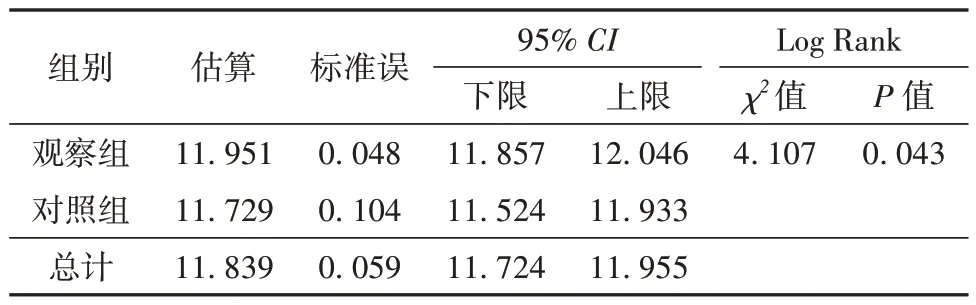

2.3 观察组与对照组患者无进展生存期比较 经12 个月随访,观察组患者无复发,对照组有4 例(9.76%)复发,差异有统计学意义(χ2=4.205,P=0.040)。见表3。经Kaplan-Meier 生存分析显示,2 组患者复发率比较差异有统计学意义(P<0.05)。见图1。

图1 观察组与对照组患者12 个月后无进展生存分析曲线

表3 观察组与对照组患者12 个月后无进展生存分析(月)

2.4 观察组与对照组患者手术效果比较 2 组患者手术时间、恢复饮食用时、术后下地用时、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05),但观察组患者失血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 观察组与对照组患者手术效果和术后恢复情况(± s)

表4 观察组与对照组患者手术效果和术后恢复情况(± s)

组别观察组对照组t 值P 值例数41 41术中失血量(ml)91.32 ± 6.65 115.41 ± 9.98 12.860<0.001手术时间(min)35.26 ± 7.41 35.55 ± 7.68 0.367 0.714术后下地用时(d)2.84 ± 1.35 2.59 ± 1.75 1.021 0.310恢复饮食用时(d)2.25 ± 1.79 2.63 ± 1.81 0.731 0.467住院时间(d)10.25 ± 2.68 10.76 ± 2.84 0.888 0.377

3 讨论

上消化道黏膜下肿瘤是指发生在消化道黏膜层以下的隆起性病变,多表现为梭形、半球形、球形,在治疗前,多依靠影像学检查判定疾病类型及严重程度[6]。而CT、钡餐、普通内镜仅能够对部分来源于黏膜层病变做出诊断,难以全面探索黏膜层病变,无法确定肿瘤良恶性[7]。自1989 年起微探头超声逐渐应用于临床,且随着现代影像技术的完善和微探头超声内镜的普及,黏膜下肿物不断被检出,其不仅能够对肿物进行定位、定性诊断,还可依据肿物有无包膜、大小、均匀度、回声强弱等超声表现,判定肿物良恶性,为治疗方案的拟定提供科学依据[8]。与传统外科手术比较,在内镜下完成手术是保证安全性的前提,避免了盲目切割引起的出血、穿孔风险,有利于改善预后。

微探头超声内镜是一种巧妙结合了内窥镜和超声技术的新型检测手段。霍江波等[9]在研究中提到超声内镜对上消化道黏膜下肿物诊断具有较高价值,能够确定肿物病变大小、位置以及来源层次,在临床诊疗中具有重要意义。王炘和詹志刚[10]在研究中提到超声内镜不仅能够判断黏膜病变大小、性质,还可为治疗方案的选择提供依据,从而防止术后穿孔、大出血。而微探头超声内镜在内镜前端安装微型探头,能够清晰地观察消化道内部变化情况,获取微观组织周边器官声像图和特征,显示病变血供情况、回声特点及与邻近脏器关系等,从而为手术方案的拟定提供依据。内镜下手术常采用剥离术、切除术,本研究比较了2 种术式优劣,结果显示,2 组患者手术耗时、黏膜下补充注射量、术后恢复情况及住院时间比较差异均无统计学意义,说明内镜下剥离术和切除术均能够顺利开展,促使术后胃肠功能恢复,缩短住院时间,但观察组患者术中出血量少于对照组,一次性完整切除率高于对照组,说明微探头超声内镜联合内镜黏膜下剥离术利用价值更高,不仅可保证病灶组织完全剥离,还可提高手术安全性,减少术中失血量。可能是因为内镜黏膜下切除术虽能够准确定位病灶,但切除术对机体创伤性较大,切口大,失血量也随之增多[11]。而内镜黏膜下剥离术能够减少手术损伤,避免切除风险,且术后恢复较快,更适合消化道黏膜下肿瘤患者。同时,配合微探头超声内镜治疗,能够在内镜引导下确定病灶位置,一次性去除较大病灶,容易取出较完整的病灶,有利于彻底除去溃疡型病灶,减少病灶残留。从安全性角度分析,观察组患者术后并发症率更低,是因为内镜黏膜下剥离术通过在黏膜下注射液体,将固有肌层和黏膜下病变充分分离,并通过圈套切除法,完整地将病变处黏膜肌层、黏膜层切除,减少术后病灶残留,且操作方法更为简便、创伤小[12]。虽然剥离术效果显著,但本研究中仍有1 例出血,1 例穿孔。因此,在手术期间,需注意保持视野清晰,保持剥离层次在黏膜下层,避免穿孔、出血发生,术中使用二氧化碳灌注,能够减少术后迟发性穿孔和气腹症状[13]。此外,从远期疗效角度分析,观察组患者术后复发率低于对照组,是因为微探头超声内镜更能够明确消化道管壁和病灶的相互关系,清晰地显示病灶异常回声,从而准确判断上消化道黏膜下肿瘤的性质、起源,为手术提供科学依据,且在超声内镜下进行剥离,可以一次性切除较大范围的病变,完整取出病变组织,从而减少病灶残留,降低术后复发率[14]。

综上所述,微探头超声内镜联合内镜黏膜下剥离术具有微创、安全、简便等优势,用于上消化道黏膜下肿瘤中效果显著,能够提高一次性完整剥离率,降低术后并发症发生率,提高远期疗效,预防复发。