胡石林:信他,服他愿意跟他“勇闯天涯”

张彬

“胡总,听说您房间的挂表停了,下午让师傅过来换一下电池吧!”

坐在办公桌前的他下意识地往墙上看了一眼,“不用了,我差不多能够着, 自己换就行。”

……

答话的人眼神明亮、语气温和,总在不经意间流露出笑意,好像有一种天然的亲和力。

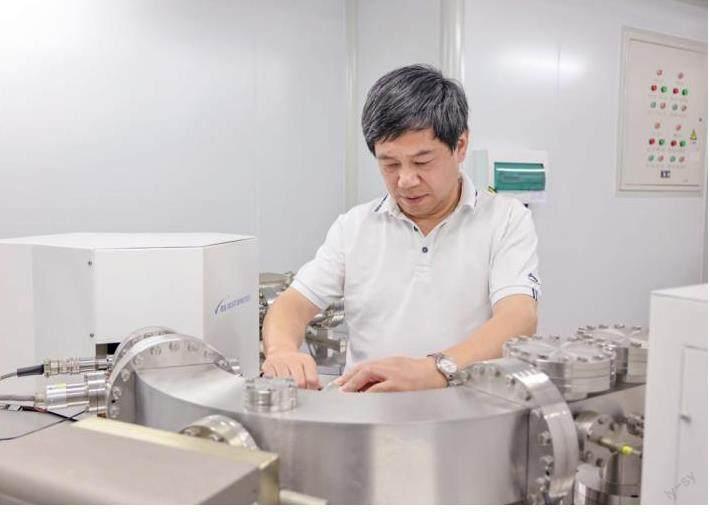

他,就是中核集团首席专家、原子能院副总工程师胡石林,我国特种材料新型生产技术的主要开拓者。

坚韧 勇者无畏

“项目刚交给我们时,几乎没有人看好我们,哈哈……”谈笑风生间,从胡石林脸上看不到一丝当年的惊涛骇浪。

2000 年,时任原子能院堆工所反应堆材料腐蚀与防护研究室主任的胡石林, 临危受命,承担了一项研究课题。该项目在1996 年就已经开题,为确保项目研究如期完成,当时的堆工所成立了几个项目组,选择了多条路线同时开展研究。然而, 其中一条工艺由于技术路线等原因需要调整,35 岁的胡石林成为了新的项目负责人。在此之前,他从未介入过这个项目。

“我知道肯定会遇到很多困难,但这也是一个机遇!”胡石林没有半分犹豫,就接下了任务。

在进行深入调研后,胡石林带领小组重新拟定了技术路线,技术先进、成本更低,但难度也更大。一个小小的研究室,却要承担一项国内外几乎没有任何资料、经验可以借鉴的任务。关键技术攻关、设计、设备研发、调试等等,一连串难题需要攻克,留给他们的时间却并不多……这条技术路线在评估时仅仅排名第三,能够申请到的科研经费非常有限。

困难和挑战激发了胡石林内心的力量,要让这个机会破土而出。

学应用物理出身的他从“零”开始,带领团队不仅学习化工知识,还要把仪控、安全等相关领域知识融会贯通;由于有大量实验要做,地方不够用,胡石林就想办法找场地搭建临时实验室,还和团队成员一起自力更生搭建试验台架……

“刚开始,我们心里也没底,只想着尽最大努力。” 不管前路如何,都要全力以赴,这是胡石林一贯的行事风格。由于项目要求高、时间紧,那几年,胡石林和小组成员经常加班到很晚。

“那时候我们都舍不得休息,能多干一点是一点”, 回想起那段与时间赛跑的艰难日子,团队成员吴全锋不禁感慨。

胡石林也坦言:“压力确实大得不得了。”但在团队成员的记忆中,即使遭遇再大的困难,他也能镇定自若。“胡总很低调,从来不喊口号,就是干事儿……平时也没怎么看他锻炼身体,但不知为何,他总有使不完的劲儿, 精力特别旺盛”,对于胡石林强大的意志力、坚定的信念和特别的耐力,大伙儿倍感钦佩。

沧海横流,方显英雄本色。在2003 年的中期评估中, 胡石林小组的技术路线一跃成为首选!从此确定了该条技术路线优先发展的地位。

胆大 万无一失

尽管项目研究起步艰难,进展却十分迅速。仅6 年时间,胡石林小组就完成了国外需要近20 年才能完成的科研计划,实现了关键技术突破。

演示验证是连接科研与工程的桥梁,重要性不言而喻。2008 年,用于开展实验的大楼开始动工建设。对于一直从事科研的胡石林而言,需要想办法筹集资金,开展配套设施建设,这种“跨界”几乎是难以想象的。

“不能辜负国家和各级部门对我们的支持!”胡石林那股子“拼”劲儿一上来,仿佛有种势不可挡的力量。在他的带领下,团队自主设计了工艺流程、设备设施, 从土建到安装再到调试,他们摸索着,一步步走了过来。

这期间,胡石林又提出了一个旁人连想都不敢想的做法——进行真实介质实验。无论从运输条件、环境评价, 还是安全分析等方面看,这个做法在国内外都是史无前例的。

此话一出,满座皆惊。

“这是国家的大事,只有通过真实体系的验证,数据才是可靠的。”他更清楚,要想化解各种质疑,唯有拿出牢靠的依据,确保万无一失。

于是,他带领团队对方案进行拆分,每一个步骤、每一个细节都考虑周全、反复验证。在国家有关部门的大力支持下,胡石林带领团队在真实介质中打通了全工艺流程,圆满完成演示验证,创建了高效可靠新型制备体系,实现了我国该生产技术从0 到1 的历史性跨越。

这一步,胡石林走得扎实、稳健。

这一步,也为后续工程化的顺利实施奠定了坚实基础,成为工程阶段没有调改、没有拖期最强大的底气。

接下来,胡石林带领团队再次创造“速度神话”, 仅用3 年多时间就做到了其他国家需要8~10 年才能实现的工程化目标,实现规模化生产,使我国成为世界上第一个掌握该材料最新一代生产技术的国家。该技术成果被称为“我国核工业通过自主创新取得的重大里程碑成果”。

创新 步履不停

深谋远虑,行军用兵之道。早在上述项目处于演示验证阶段,胡石林就开始思考如何在现有技术基础上, 延伸出更多的发展方向,并瞄准关键技术难题,积极拓展新材料开发。

为攻破一项原子能院承担的重要技术难题,胡石林责无旁贷承担起技术负责人的角色。

精馏塔是该项目的关键核心设施,从经济安全等方面考虑,最好建到地下,需要打深度约200 米、垂直度必须小于0.25 度的井。要求如此之高,国内还没有先例。

于是,胡石林再次开启调查研究之旅。在跑遍了分布于廣州、湖南等多家采矿及采油单位的打井队后,得到了基本一致的说法:打井没有问题,但要达到这个垂直度,谁也不敢保证。

经过长时间思考,胡石林与业内多位专家共同商讨出一套“一导四扩”的方法,为保障垂直度,分段实施, 每向下打几十米就进行一次测量,及时进行校准,满足要求后再继续向下施工。事实证明,这个方法非常奏效, 几口井垂直度均小于0.2 度。

类似的工程难题屡见不鲜,但好像总也难不倒胡石林。在他的头脑里,有一张系统流程图,清晰地标记着已经解决了哪些问题、哪个环节可能会出现问题,以便提前做好应对。他积极向各行各业的专家、老师、一线工作人员请教,从而“为我所用”,并且结合自己多年经验提出“独门诀窍”,再用各种实验加以尝试、反复验证。

“疫情期间,由于没有办法亲自到现场,胡总会就一个技术细节一天给我打10 多个电话,告诉我他的新想法,与施工单位商讨可行性。半夜十一二点接到他的电话太正常了。”团队成员张平柱回忆道,“如果没有这样一位大师级的人物进行超前谋划,工程很难按期完成。”

2021 年元旦刚过,胡石林带领团队赴现场对整个工艺系统进行调试。从调试方案、调试计划编制,到调试过程中的每个细节及结果,胡石林都会亲自过问,每天深入一线,早出晚归,没有休息日。在他的带领下,团队仅用8 个月的时间就顺利完成了调试工作,首次建成超长径比及免维护的分离装置,实现国内超长精馏塔建造零的突破,填补了超长精馏塔工艺的空白以及国内医疗领域的相关缺口。

实现从0 到1 的创新,难度已是极大,而在这之后, 还能一次又一次“重启”,实属不易。但,胡石林做到了。

朴实 无欲则刚

“他做起事来特别用心,整个人都浸在里面,总能对主要问题了如指掌,业内很多人都信他,服他。而对于人情世故,他好像并不太在意。”在团队成员任英等同事看来,胡石林一点架子也没有,有时候甚至“不像个领导”。

和胡石林一起出差,他会很自然地帮同事办理值机手续;遇到饭点儿,他常常自掏腰包请同事吃饭;当大家动起筷子后,不知什么时候,他又端着好几杯饮料走了过来……

起初,这种体验让大家无所适从,但用团队成员刘丽飞的话说:“慢慢地好像習惯了。”

研究员刘亚明到现在仍清晰地记得,2005 年夏天, 他来到原子能院攻读研究生,刚下车就被眼前的一切惊呆了:室主任胡石林带着好几个同事已经等在宿舍楼下, 随后一起帮他打扫卫生、搬行李、搬床……“18 年后的今天再想起当时情景,感动与温暖依旧。”

“如果有同事生病或家里出现什么意外,他无论再忙,也会抽出时间亲自看望。他把大家看得很重要。” 吴全锋说。

“这么多年,不管在什么场合,胡总从来不强调自己, 都是讲团队的重要,他像爱惜羽毛一样呵护着这个团队。” 张平柱说。

而这,正是胡石林一直以来所信奉的人生态度—— “老实做人、诚实做事”。看似平淡无奇,实则意蕴深刻。“一个人的心态很重要,要始终专注于把当下的工作做好, 具备把握机会的能力。”胡石林淡淡地说。

正是这份朴实与真诚,使胡石林赢得了大家对他的敬重与钦佩,也把团队成员的心紧紧地凝聚在一起,愿意跟他“勇闯天涯”,一起拼、一起干、一起苦、一起乐。

“未来,我们打算在同位素领域开辟出一系列技术产品,实现同位素的产业化、系列化,服务国家重大需求和国民经济。”依托几十年技术积累,胡石林将带领团队在更广阔的领域开辟新的道路,使特种材料学科这棵 “大树”不断开枝散叶,成长壮大。

(作者单位:中国原子能科学研究院)