国际化速度、双元创新与“专精特新”企业绩效

——基于115家中国制造业单项冠军上市企业的实证研究

王伟光,韩 旭

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

一、引 言

作为供应链、产业链、数据链、人才链、价值链等全球竞争和全球生产网络的重要节点,各种类型的“专精特新”企业已经成为双循环体系和现代化经济体系建设的重要载体和驱动力量。“专精特新”企业是在生产、创新、管理等方面综合表现突出的一批中小企业,具有专业化、精细化、特色化、新颖化的特征(董志勇和李成明,2021),主要包括“专精特新”中小企业、专精特新 “小巨人”企业和制造业单项冠军企业,专精特新“小巨人”企业可视为单项冠军企业的预备队(李平和孙黎,2021)。2021年,《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》指出“聚焦重点行业和领域引导‘小巨人’等各类企业成长为国际市场领先的单项冠军企业”。目前,工业和信息化部(简称工信部)认定国家级专精特新“小巨人”企业共计4 762家,制造业单项冠军848家。这些企业广泛分布于新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业的某些特定细分产品市场。

细分市场具有狭窄、深入且易变等特点,“专精特新”企业要维持和扩大市场份额,需要借助国际化战略优化其内部资源要素组合,变革流程或生产工艺,以合适的成本和质量嵌入到全球供应链、产业链中,延伸其产品市场空间。“小巨人”与单项冠军等“专精特新”企业具备“隐形冠军”企业(Hidden Champions)的特质(葛宝山和赵丽仪,2022),而主动“走出去”的国际化战略助力“专精特新”企业发展为更优质的冠军企业(李金华,2021)。“专精特新”企业国际化速度与程度均比一般企业更快更高(李平和孙黎,2021)。激烈的竞争和有限的市场规模驱动着企业瞄准海外市场,以利基市场为导向的企业往往通过子公司与出口嵌入海外细分市场(赫尔曼·西蒙,2009),而加速国际化有助于企业创造学习优势与先发优势(Witt和Carr,2013),提升企业绩效。尽管逆全球化和高度不确定性的国际市场可能会削弱国际化扩张“获取战略资源”跳板作用(Luo和Witt,2022),但是在生产、管理与创新等方面的高标准目标追求,能为“专精特新”企业突破国际市场进入壁垒、获取战略性资源,进入国际市场提供新机遇(葛宝山和赵丽仪,2022)。从外部产业分工看,高精细度、高差异化的产品属性为“专精特新”企业嵌入与融入国际生产网络及其价值链提供了专有优势。“专精特新”企业加速国际化战略是驱动企业绩效的主要动因,其内在作用机制有待进一步分析与检验。

“专精特新”企业中的“新”代表“新颖化”,即创新能力(李平和孙黎,2021),是实施产品差异化战略的重要保障(葛宝山和赵丽仪,2022)。依据新颖程度不同,可以将创新活动分为探索式创新和利用式创新(Danneels,2002)。探索式创新与利用式创新分别以不同程度塑造了企业的市场竞争力(Lisboa等,2011),促进“专精特新”企业实现高水平绩效。“专精特新”企业通过探索式创新开发新产品与新技术,开辟新的市场渠道;通过利用式创新积累相似性高的知识,改进现有产品或服务(March,1991),以更好地响应客户需求。较高水平的双元创新有助于企业国际化扩张过程中超越竞争者,但要付出大量的协调与管理成本(付丙海等,2015)。高水平的探索式创新尤其需要时间进行长期知识积累(Lin和Si,2019),高水平的利用式创新则容易陷入能力陷阱(Bertrand和Capron,2015)。在加速国际化过程中,资源矛盾与路径依赖将制约“专精特新”企业对海外细分市场机遇的识别与响应能力。

本文以国际化速度相关理论和双元创新理论为基础,探究国际化速度、双元创新对“专精特新”企业绩效的影响机理与效果,以及双元创新在两者间产生的调节作用。基于115家中国制造业单项冠军上市公司样本,运用2010—2020年期间样本企业的非平衡面板数据进行实证检验。结果表明,国际化速度与“专精特新”企业绩效关系呈先抑制后促进的U型关系。双元创新显著促进了“专精特新”企业绩效。探索式创新和利用式创新对国际化速度与“专精特新”企业绩效之间关系具有消极影响,过高的探索式创新、利用式创新与加速国际化战略的资源矛盾可以将国际化速度与企业绩效关系逆转为倒U型。

本文主要贡献是:首先,丰富了“专精特新”企业国际化战略的相关研究。“专精特新”企业发展的相关研究已经兴起,已经有学者注意到专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业的国际化扩张特点(李平和孙黎,2021),但是影响“专精特新”企业绩效的微观机制仍缺少相应的关注与探究。基于国际化速度相关理论,结合“专精特新”企业特点,本文探究了国际化速度对“专精特新”企业绩效的影响机理,为理解“专精特新”企业国际化发展提供了一个新视角。其次,拓展了“专精特新”企业创新的相关研究。“专精特新”企业的新颖化特点突出,本文将双元创新引入国际化速度与“专精特新”企业绩效关系研究中,以调节变量的方式构建了国际化速度与“专精特新”企业绩效的机理模型,这有利于更深入地理解中国制造业细分领域中企业多样化创新活动的规律。最后,在研究方法上,为研究“专精特新”企业的提供了一种新思路。现有文献主要集中于理论阐述与案例分析(李金华,2021;董志勇和李成明,2021),通过实证方法检验“专精特新”企业绩效影响因素的研究仍然较少。本文基于中国工信部发布的《制造业单项冠军示范(培育)企业名单》筛选出样本企业,客观反映“专精特新”企业国际化速度、双元创新以及绩效的实际情况,为研究“专精特新”企业国际化速度、双元创新与绩效之间的关系提供了具有客观性和可靠性的数据基础。

二、文献综述和研究假设

尽管直接围绕国际化速度、双元创新与“专精特新”企业绩效的相关研究比较少,但是依然可以透过国际化速度、双元创新与企业绩效相关的研究成果发现某些具有启发意义的思路和方法,研究“专精特新”企业绩效的影响因素与现有研究结论是否有较强的一致性或差异性,以剖析“专精特新”类企业成长的某些规律。

(一)文献综述

国际化速度是表征国际化活动的重要维度,反映着企业每年学习国际市场知识以及获得国际承诺水平的状态(Chetty等,2014)。国际化速度多维度内涵已经成为国际化理论的重要组成部分,包括阶段性的动态过程(Prashantham和Young,2011)与持续的动态过程(Chetty等,2014)。渐进国际化是一个需要经历多个发展阶段、缓慢推进的过程,而加速国际化有助于企业在短时间内拓宽市场范围适应激烈国际竞争,提升企业效益(Kontinen和Ojala,2012)。

关于国际化速度与企业绩效关系的研究结论可分为正向、负向和非线性关系。中小企业在加速国际化过程中获得优于竞争对手的成本优势(Freixanet和Renart,2020),通过客户基础和直销市场形成规模经济,国际化的速度越高企业业绩就越好(Hilmersson,2014)。由于资源开发中的时间压缩不经济(TCD)会影响竞争优势的持久性,国际化速度与企业生存之间存在负向关系(Jiang等,2014)。但是,多数研究认为,国际化速度与企业绩效之间呈非线性关系。企业通过快速国际化获取的国际战略资源、先动优势弥补了部分时间压缩不经济的负向效应,国际化速度对企业绩效具有倒U型影响(Wagner,2004)。随国际化速度提升,递增的学习成本导致企业绩效呈先上升后下降的趋势(黄胜等,2017)。关于国际化速度与企业绩效之间关系结论的差异化,与国际化速度、企业绩效选取的衡量指标差异性有关,也与两者之间关系具有一定的情境依赖性有关。两者关系的复杂性与企业特征息息相关,如家族所有权(周立新和宋帅,2019)、高管特征(黄胜等,2017)等。

综上,“专精特新”企业受限于有限的国内细分市场,专精特新“小巨人”企业与制造业单项冠军企业比一般企业更倾向于实施快速国际化扩张战略(李平和孙黎,2021),本文试图探究国际化速度、双元创新对“专精特新”企业绩效深层的作用机理。

(二)国际化速度与“专精特新”企业绩效

“专精特新”企业在国际化扩张过程中聚焦有限的细分产品市场,国际化速度提高对“专精特新”企业绩效有正向影响。知识是企业获取竞争优势的重要支撑,随着国际化速度加快,企业知识吸收、积累速度也同步增长(Autio等,2000)。在知识吸收方面,“专精特新”企业将聚焦海外销售和竞争等相关的专有知识,以维持市场份额。在知识积累方面,供应链下游企业是“专精特新”企业重要的知识来源(李金华,2021),国际化速度的提高能够增加企业与客户的交互频率,将多样化知识更快地转化为差异化产品,显著改善企业绩效。在网络资源方面,利用国际化战略的跳板作用有利于快速地拉近企业与客户距离,提高专业化水平,提高客户转换成本(Chang和Rhee,2011),巩固“专精特新”企业的市场进入优势。国际化速度缓慢的“专精特新”企业可以与国外客户、合作伙伴、供应商等利益相关者逐步组成联盟塑造竞争优势(Freixanet和Renart,2020)。在市场机会方面,对所在细分市场的机会窗口的关注,是“专精特新”企业实现成功追赶的重要支撑(吴晓波等,2019)。尤其在高速国际化阶段,“专精特新”企业及时捕捉技术范式转变机遇和市场需求机遇,抢占互补资产、特定资产(Chang和Rhee,2011),能够在短时间内与多个海外细分市场或下游细分市场企业加强联系,实现规模经济,建立市场进入壁垒(Autio等,2000)。当“专精特新”企业以较高速度进行国际化扩张时,其品牌在国际市场的认可,为“专精特新”企业提供了嵌入全球产业链供应链价值链的机会,有利于进一步实现持续增长。

国际化速度的提升对“专精特新”企业绩效可能产生负向影响。基于时间压缩不经济理论,特定时期内企业国际化速度越快,对管理能力和组织制度等的要求越高,企业竞争和外部市场压力越大,导致收益随之递减(Dierickx和Cool,1989)。“专精特新”企业可以通过较低国际化速度来增加海外扩张战略的可控性、稳定性,但需要承担被竞争对手占据先机的风险,信息和互补性外部资源的时效性也使得低速国际化得不偿失。企业在加速国际化扩张过程中需要在较短时间内配置必要的资源,以满足知识吸收、人员培训等方面需求(黄胜等,2017)。对于某些规模和实力有限的“专精特新”企业而言,较高的资源机会成本会负向影响企业潜在绩效水平。作为跟随者进入海外市场时,“专精特新”企业消耗的管理成本与营销成本会加剧“外来者劣势”(赵奇伟和周莹,2021),难以准确评估和迅速应对加速国际化过程中出现的各种风险,对企业绩效产生不利影响。

面对知识吸收、能力积累、产业分工以及企业自身资源要素禀赋条件,国际化速度与“专精特”企业绩效之间的关系存在着复杂关系。伴随着国际化速度变化,“专精特新”企业绩效将呈现先降后升的态势,即在低速国际化扩张时,“专精特新”企业绩效随国际化边际成本的增加而减少;在高速国际化扩张时,“专精特新”企业绩效随国际化边际收益的增加而递增。因此,本文提出以下研究假设:

H1:国际化速度与“专精特新”企业绩效呈U型关系。

(三)双元创新能力与“专精特新”企业绩效

创新是“专精特新”企业“新颖化”的体现,决定了企业能否获得市场领导地位,是企业在细分产品领域制胜的必要条件(赫尔曼·西蒙,2015)。根据双元创新理论,探索式创新具有风险大、周期长的特点,将聚焦高端细分市场的破坏性和颠覆性知识纳入组织内部(孙永磊等,2014),可以变革组织内部知识基础和知识结构。“专精特新”企业获得独特技术诀窍,最大限度地减少单一产品被低成本复制的风险(Lisboa等,2011),甚至能够主动创造出新的利基市场(Jansen等,2006),获取超额收益。利用式创新具有积累性、稳健性和针对性的特质,能对企业原有知识及其基础进行整合与改进,优化知识库效能(March,1991),促使产品与服务向高质量、高技术和个性化解决方案转变。“专精特新”企业利用现有知识与资源响应客户偏好进行产品定制,与客户的紧密关系促进企业在细分市场取得较高收益。

探索式创新和利用式创新的互动与平衡状态影响着“专精特新”企业绩效。企业双元创新之间存在协同效应,较好地平衡探索式创新与利用式创新行为有利于销售收入增长(Martin等,2017)。“专精特新”企业可以通过探索式和利用式学习演化驱动机制实现对行业领导者的追赶(彭新敏等,2017)。借助于探索新资源和利用旧资源的复合战略行为,“专精特新”企业搜寻、学习、吸收技术与市场知识,更灵活地引入新产品,利用差异化产品与服务快速响应客户需求,形成竞争优势。虽然双元创新互动与平衡消耗会消耗大量资源,但是这两种类型的创新及其复合行为有助于强化“专精特新”企业的利基市场位置和竞争优势。因此,本文提出以下研究假设:

H2a:探索式创新与“专精特新”企业绩效呈正相关。

H2b:利用式创新与“专精特新”企业绩效呈正相关。

H2c:双元创新与“专精特新”企业绩效呈正相关。

(四)国际化速度变化与“专精特新”企业绩效:双元创新的调节作用

创新与国际化战略之间存在着密切关系。在促进加速国际扩张中,企业创新、主动和冒险行为发挥着重要作用(McDougall和Oviatt,2000)。双元创新以不同的方式影响着企业国际竞争力和海外经营绩效(Lisboa等,2011)。探索式创新水平较高的企业更倾向于获得新颖的产品与技术解决方案,抓住海外市场上的商业机会(Silva等,2021),降低 “外来者劣势”的市场进入成本,削弱低速国际化对“专精特新”企业绩效的负向影响。然而,探索式创新的高风险也会侵蚀国际化进入过程(Lin和Si,2019)。开展高水平探索式创新所需的大量资金、人力、设备等资源限制了企业对国际化人才培训的资本投入,影响企业加速国际化过程的决策效率(陈初昇等,2020),弱化“专精特新”企业高速国际化带来的先发优势。企业进行高度探索式创新面临大量的时间成本与更高的风险,这不利于企业进一步扩张海外市场与国际声誉(Chetty和Campbell-Hunt,2003)。资源矛盾加剧了时间压缩不经济效应,提高了国际竞争不稳定性,高速国际化的收益随之降低。因此,探索式创新水平的不断提高会削弱国际化速度与“专精特新”企业绩效之间的U型关系。

高水平的利用式创新情境下,“专精特新”企业重复利用和改进现有知识和资源持续满足客户需求偏好,提升“专精特新”企业海外销售收入(王生辉和张京红,2021)。稳定的上下游关系也有助于“专精特新”企业逐步积累国际影响力,增强低速国际化对“专精特新”企业绩效的正向影响。然而,过高利用式创新导致的路径依赖阻碍了企业获取国际化决策所需信息(Bertrand和Capron,2015)。管理者对海外市场规则与文化差异的有限认知,将影响企业在海外细分市场中的适应能力与战略调整能力,延缓企业国际化速度(任鸽等,2019),“专精特新”企业高速国际化对企业绩效的时间压缩不经济效应更加突出。在快速国际化扩张和高度市场竞争过程中,当“专精特新”企业进行较高程度的利用式创新时,其他企业可能会采取跟随策略更快地占据细分产品市场,从而负向影响“专精特新”企业绩效。在此情境下,国际化速度与“专精特新”企业绩效之间的U型关系将变得更加平缓。

随着双元创新水平提升,企业运用利用式创新维持现有的市场地位,借助获得的短期收益提高探索新市场、开发新产品的成功率(Buccieri 等,2020)。维持利用式创新与探索式创新平衡帮助企业保持和开拓细分市场,提升海外销售收入(彭华涛等,2022),增强了加速国际化对“专精特新”企业的正向影响。由于高水平双元创新更加需要对复杂组织的协调与管理能力(付丙海等,2015),剧增的管理成本以及无形资源占用等将减弱企业高速国际化扩张的意愿(宋铁波等,2017)。“专精特新”企业无法获得高速国际化的先发优势,进而降低了高速国际化对“专精特新”企业的正向影响。因此,本文提出以下研究假设:

H3a:探索式创新会负向调节国际化速度与“专精特新”企业绩效的关系。

H3b:利用式创新会负向调节国际化速度与“专精特新”企业绩效的关系。

H3c:双元创新会负向调节国际化速度与“专精特新”企业绩效的关系。

上述国际化速度、双元创新与“专精特新”企业绩效的关系机理如图1所示。

图1 国际化速度、双元创新与“专精特新”企业绩效关系机理

三、研究设计

(一)样本企业筛选

本文研究样本企业选取的主要来源是工信部2016—2019年间发布《制造业单项冠军示范(培育)企业》《制造业单项冠军企业和单项冠军产品》名单中的514家企业。单项冠军企业根据市场份额、细分产品收入占比以及从业时间将细分领域企业划分为三种类型:单项冠军示范企业、单项冠军培育企业、单项冠军产品企业。这些企业聚焦于某一细分产品市场,其市场份额占据世界前列。作为国际贸易的参与者、创新活动的积极实践者,单项冠军企业的战略逻辑明确而统一,并且依靠难以被复制和模仿的特点嵌入全球产业链,具有较高的品牌价值,非常适合作为实证研究的样本。

为进一步获得相关企业财务、专利等更为丰富完整的数据,本文利用国泰安数据库所包含的企业名称,配合国家工商总局信息查询系统,查询了全部A股企业全资总公司名称和以及控股子公司名称,再利用名称匹配代码,将上述公司名称与《制造业单项冠军企业和单项冠军产品》名单中列举的企业名称相匹配(王泽宇等,2019),获得全部在深沪证券市场上市企业的基本信息。根据前述筛选结果,进一步遴选上市年份在2010年之前的企业数据,以确保获得10年以上的相关数据,共获得124个样本企业。最后,结合企业国外主营业务收入与海外子公司信息,判断样本企业是否进行了国际贸易活动,样本企业最终确定为115家。

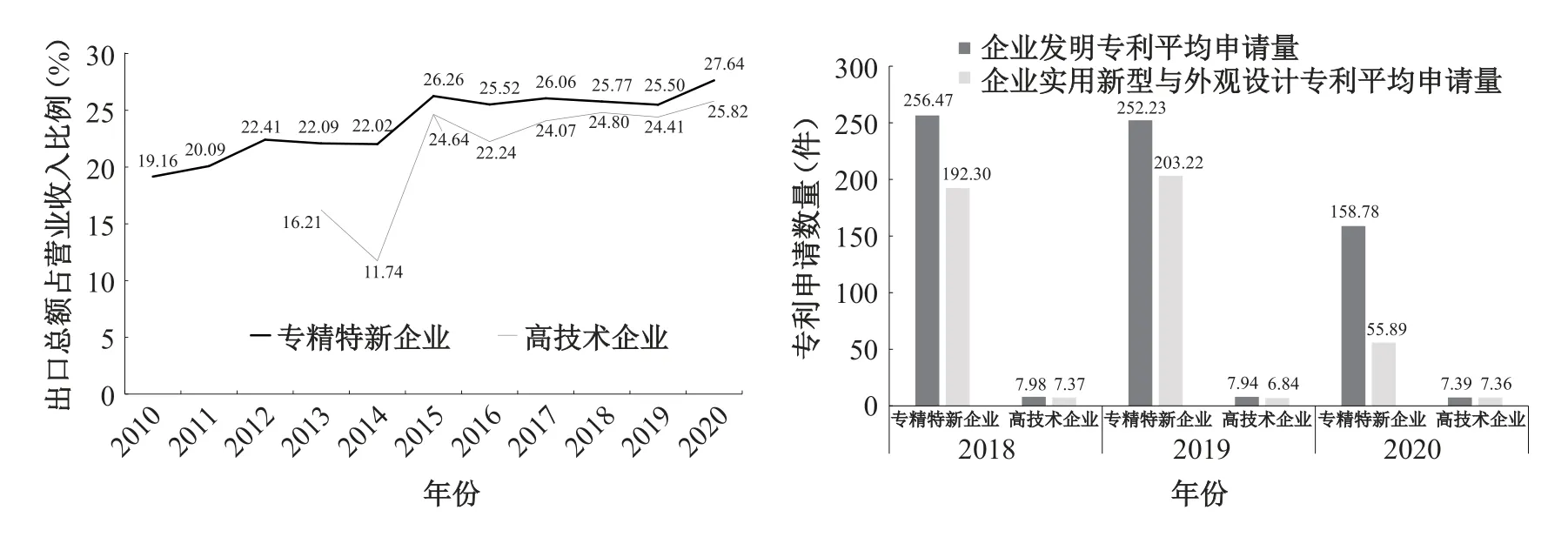

基于“专精特新”样本企业数据及《中国火炬统计年鉴》中高技术产业制造业企业数据①《中国火炬统计年鉴》中,2013年之前高新技术企业以技术领域分类,2013年后高技术产业制造业企业数据按照行业类别分类。因此,高技术企业研发投入与产出数据从2014年开始。的比较,可以发现,“专精特新”企业的国际化和创新性表现得更加突出(如图2所示)。

图2 “专精特新”企业与高技术企业的国际化与创新水平对比

(二)数据来源

本文以115家单项冠军上市企业为研究样本,获取2010—2020年的相关数据。数据来源于CSMAR国泰安数据库、CNRDS数据库、国家知识产权局网站以及各年度上市企业年报等。通过深、沪证券交易所网站以及企业官方网站手工搜索年报信息,获取国外主营业务收入数据。通过CSMAR国泰安数据库获取企业绩效、研发、海外子公司等数据。在国家知识产权局网站、CNRDS数据库收集专利申请数据,对原数据进行筛选、清洗、标准化,最终得到2010—2020年115家公司共1 265个非平衡面板数据。

(三)指标选择与变量定义

1. 被解释变量

企业绩效(CP)。总资产收益率与净资产收益率是解释中小企业盈利能力的主要指标(许静,2020)。根据《专精特新上市公司创新与发展报告(2022年)》,总资产收益率与净资产收益率是“专精特新”上市企业盈利能力的重要体现。由于国际化速度变化的影响具有滞后性,本文选取滞后一期的总资产收益率衡量“专精特新”企业绩效(CP),取滞后一期的净资产收益率作为稳健性检验的替换变量。

2. 解释变量

国际化速度(IS)。为了全面更全面展现“专精特新”企业国际化速度现状,本文使用基于广度与深度国际化速度的综合指标衡量“专精特新”企业国际化速度(宋铁波,2017)。具体方法是,计算海外销售额占总销售额的百分比与海外子公司数量占总子公司数量的百分比的算术平均数,并采用一年内企业国际化程度的增长率测量企业国际化速度。

国泰安数据库“财务指标文件”中含有企业历年的主营业务收入数据,但未区分国内与国外主营业务收入这一数据。针对这一问题,本文通过巨潮资讯网获取上市企业各年度报告,根据主营业务收入的地区划分,计算各年度国外主营业务收入占比。本文通过国泰安数据库获取上市公司子公司数据后,根据子公司名称与注册地,经人工筛选统计出了企业每年海外子公司名单,并计算出各年度海外子公司数量占比。

3. 调节变量

双元创新(IC)包括探索式创新(TC)和利用式创新(LC)。近年来,专利数据客观性与代表性较强的特点受到了国内外学者的广泛关注,其中专利产出是衡量创新的有效指标(Dang和Motohashi,2015),可以利用不同类型专利数衡量探索式创新与利用式创新(张庆垒等,2018)。探索式创新产出更具突破性的技术或产品,与发明专利相关性较强,利用式创新是对现有产品质量、功能的改进,与技术或外形改善的实用新型专利和外观设计专利相关性较强(陈红等,2019)。本文使用实用新型专利和外观设计专利的申请量表示利用式创新(LC),使用企业发明专利申请量表示探索式创新(TC),企业的双元创新(IC)为以上三种专利申请数量的总和。

4. 控制变量

本文参照任鸽等(2019)、赵奇伟和周莹(2021)的研究引入如下控制变量:企业规模(Size),规模较大的企业有更多的资源实行国际化战略,不同规模企业的国际化模式选择具有明显区别,本文选取企业期末总资产加1后取自然对数衡量。企业年龄(Age),指公司成立年限,企业成立时间越长,对细分市场的机会把握能力越强,本文选取企业成立年份数加1后取自然对数衡量。企业研发投入(R&D),企业研发投入表明企业对创新活动的重视程度,影响企业经营业绩,本文使用研发投入加1后取自然对数来衡量。资本结构(Leverage),反映了企业经营风险程度和偿债能力,影响企业的经营效益,本文选取资产负债率来衡量。总资产周转率(Total)体现了企业的经营能力,是影响企业绩效的重要因素。股权性质(Private),国有企业面临更大的制度压力,影响企业的国际化速度,本文国有控股企业则取值为1,否则为0。

此外,本文还控制了年度效应(Year)和行业(Industry)的影响。以上变量设定的详细说明,如表1所示。

(四)模型设计

鉴于研究样本时间跨度为2010—2020年,属于短面板,因此不需要进行单位根检验。经Hausman模型检验后,P值为零,即拒绝原假设,选择固定效应模型进行估计。根据前文的理论分析,本文首先提出国际化速度与“专精特新”企业绩效之间关系的基础模型,参见式(1)。

其中,CP代表企业绩效,β0为常数项,IS代表国际化速度,Controlsi,t表示本文所引入的一系列企业层面的控制变量,包括企业规模(Size)、企业年龄(Age)、企业研发投入(R&D)、资本结构(Leverage)、总资产周转率(Total)、股权性质(Private),αi表示个体固定效应,αt表示时间固定效应,εi,t表示随机误差项。

其次,为检验国际化速度对企业绩效是否具有非线性影响,即检验假设H1是否成立,式(2)在式(1)的基础上引入了国际化速度变量的二次项(IS2)。

最后,构建企业双元创新对国际化速度与“专精特新”企业绩效关系的调节作用模型,如式(3)、式(4)、式(5)所示。式(3)中,TC表示企业探索式创新水平,引入交互项IS×TC与IS2×TC,通过系数显著性验证假设H2a和假设H3a。式(4)中,LC表示企业利用式创新水平,引入交互项IS×LC与IS2×LC为,验证假设H2b和假设H3b。式(5)中IC表示企业双元创新水平,引入交互项IS×IC与IS2×IC,验证假设H2c和假设H3c。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计与相关性系数

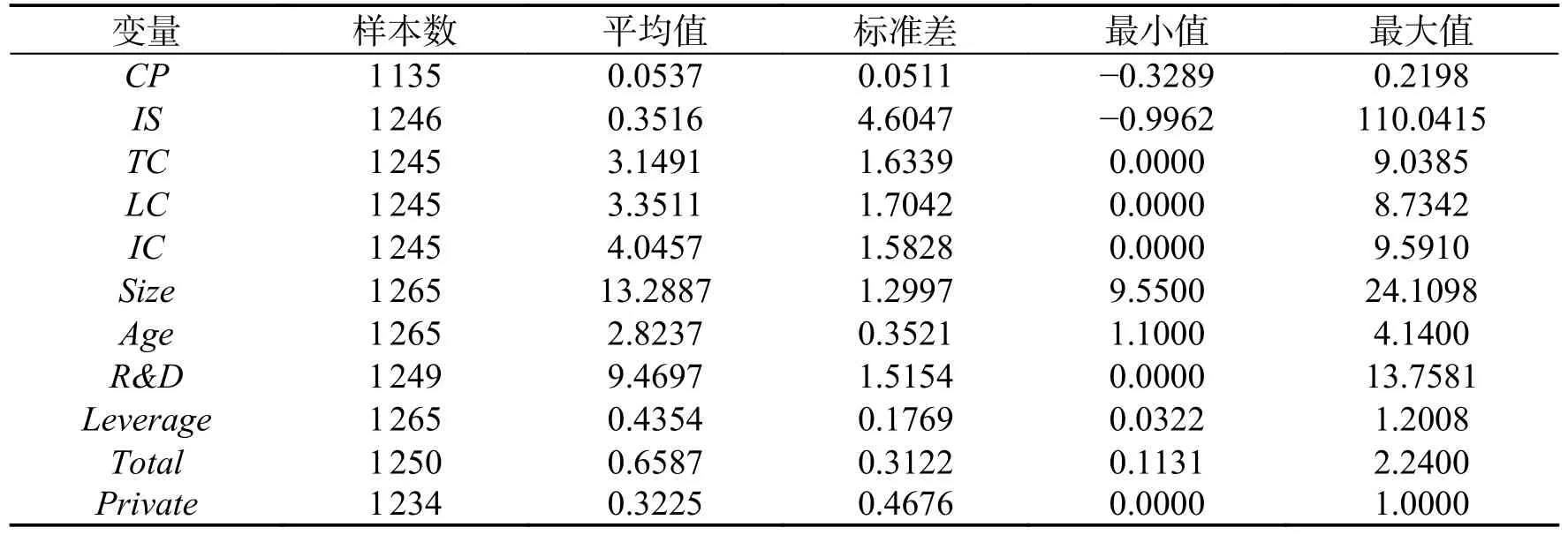

描述性统计结果(见表2)显示,企业国际化速度的均值为0.35,说明样本企业平均每年以35%的速度推进国际化进程,国际化速度标准差为4.6,表明“专精特新”上市企业间国际化速度具有明显差异①Witt 和 Carr(2013)通过实证检验发现隐形冠军中一些遵循传统的乌普萨拉模式,而一些追求加速国际化模式,“专精特新”企业的国际化扩张速度也同样具有差异性。;企业绩效均值为5%,标准差为0.05,表明“专精特新”上市企业整体具有较强的盈利能力与抵御风险的能力,这与《专精特新上市公司创新与发展报告(2022年)》调查一致②《专精特新上市公司创新与发展报告(2022年)》指出719家专精特新上市公司的总资产收益率(ROA)为4.01%,整体在盈利能力上表现良好。差异性较小的原因可能是:①样本企业都是上市公司,在财务、运营、管理等方面都有规范性要求,也不排除这些严格要求或一些制度要求使得“专精特新”企业呈现收敛性特点。②国家关于专精特新类企业的评选标准,使得企业的某些指标也可能出现较小差异性。此问题还值得进一步探究。;探索式创新的均值为3.15,标准差为1.63,表明“专精特新”上市企业探索式创新存在较大差异;利用式创新的均值为3.35,标准差为1.70,表明“专精特新”上市企业利用式创新存在较大差异,双元创新的均值为4.05,标准差为1.58,表明“专精特新”上市企业双元创新也存在较大差异。

表2 变量描述性统计

变量的相关性系数矩阵(见表3)显示,国际化速度与企业绩效之间不存在单一线性关系。方差膨胀因子(VIF)为1.75,远低于临界值10,说明多重共线性问题并不严重。

表3 相关系数表

(二)回归分析

为确保模型估计的有效性和一致性,本文在实证分析之前进行如下处理:①对数据在1%水平上进行缩尾处理以规避异常值的影响;②在构造交互项之前对解释变量和调节变量进行缩尾处理;③对回归模型进行了异方差检验(BP检验),结果显示模型的P值约为0,说明不存在异方差问题。本文使用stata14.0软件对上述数据进行分析,并采用Driscoll-Kraay标准误进行估计,以规避使用常规面板数据估计方法时会低估标准误差的问题。

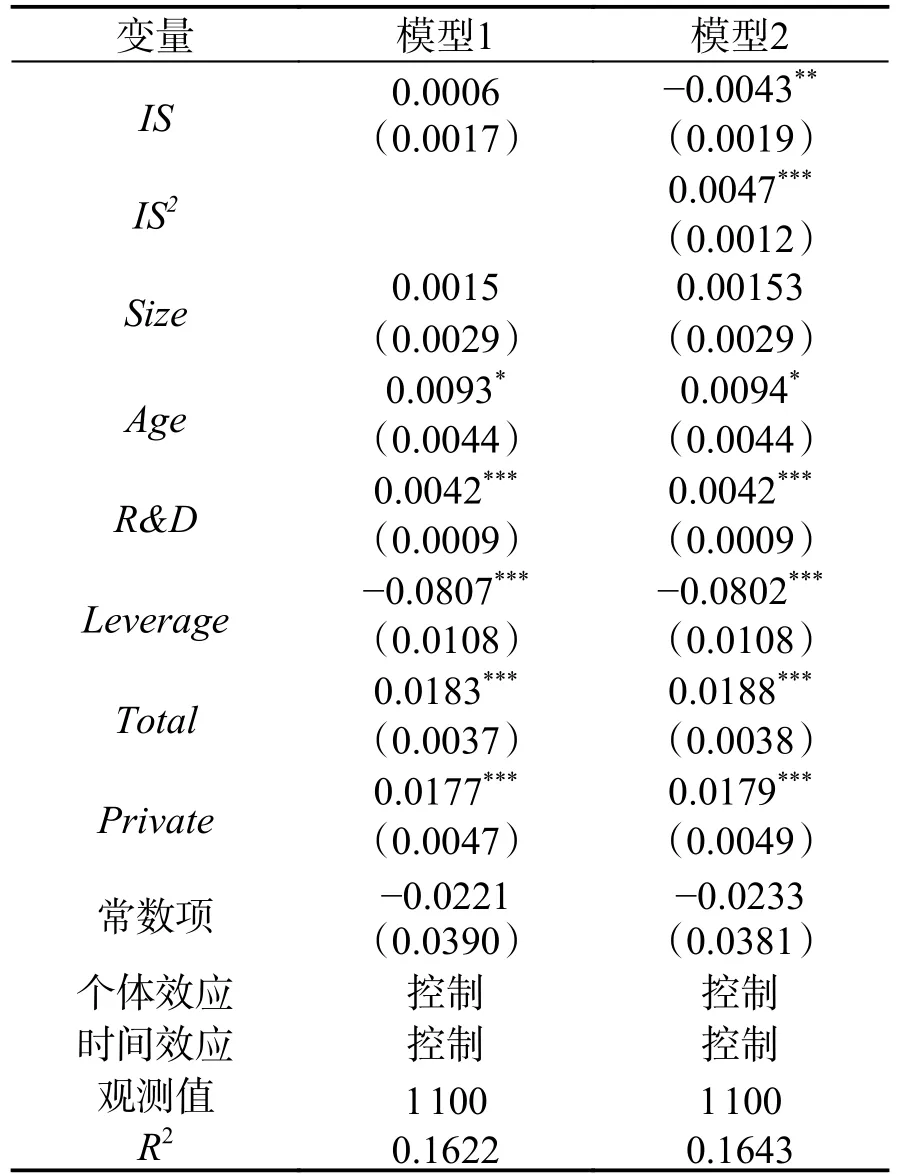

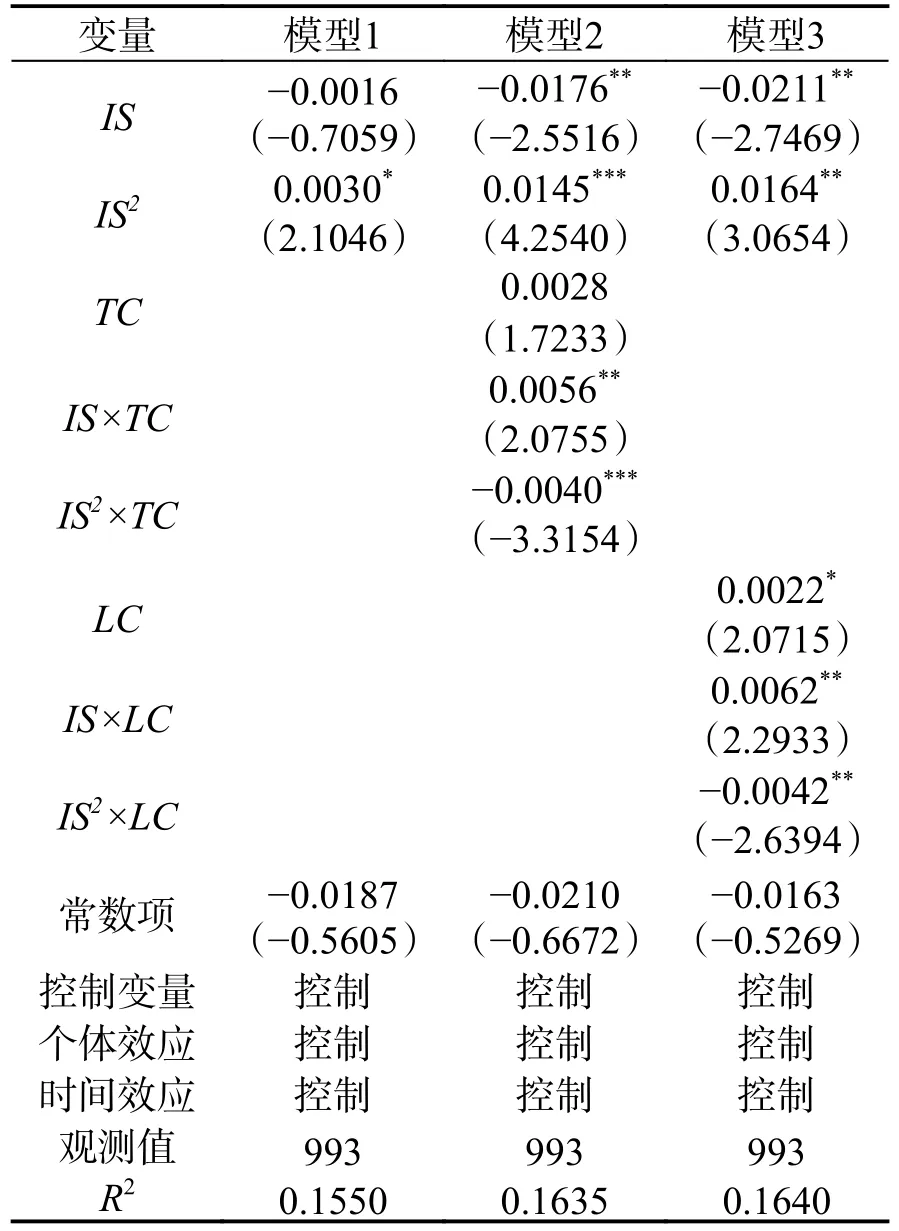

模型1和模型2为检验国际化速度对“专精特新”企业绩效影响的主关系回归结果(见表4)。首先,模型1的核心变量为国际化速度,该变量系数为正(β=0.0006),但是不显著,说明国际化速度与“专精特新”企业绩效很可能呈非线性关系。模型2中为进一步加入国际化速度变量平方项的估计结果。在模型2中,国际化速度变量(IS)系数显著为负(β=-0.0043,p <0.05),且国际化速度二次项(IS2)系数显著为正(β=0.0047,p <0.01)。这证明了国际化速度先抑制、后促进企业绩效的U型关系,即国际化速度的提高对“专精特新”企业绩效存在负面影响,但是当突破了一定界限后,国际化速度提升能够显著促进“专精特新”企业绩效增长。因此,假设H1成立。

表4 国际化速度与“专精特新”企业绩效

按照表4中模型2的回归结果绘制了国际化速度与“专精特新”企业绩效的U型关系图(如图3所示)。其中,横轴表示企业国际化速度,从左至右逐渐增加,纵轴表示“专精特新”企业绩效。国际化速度的一次项系数为-0.0043,二次项系数为0.0047,理论上U型的转折点为0.45,位于国际化速度取值区间[-0.99,110.04]内,即当国际化速度达到45%时,进一步增加国际化速度会为企业带来绩效收益,随后的海外市场扩张会正向影响“专精特新”企业经营绩效。结合表2中的描述性统计结果,可知国际化速度均值为0.3516,最大值为110.04,最小值为-0.99,中位数为-0.0046。由此可见,大部分“专精特新”企业的国际化速度还未达到理论的“转折点”,这也表明“专精特新”企业国际化速度仍然处于较低水平,进行国际化扩张还需要较为积极行动以及更多的资源支撑。

模型3—模型8是双元创新对“专精特新”企业绩效直接影响与调节作用的回归结果(见表5)。在实证分析中,当主效应为非线性关系时,主要根据二次项与调节变量的交互项系数是否显著来检验调节效应(Haans等,2016),模型3在模型2的基础上增加入了探索式创新变量,模型4中加入了探索式创新与国际化速度一次项和二次方的交互项。模型3中,探索式创新系数显著为正(β=0.0032,p <0.05),说明探索式创新对“专精特新”企业绩效具有显著的正向作用,假设H2a得到验证。模型4中,探索式创新与国际化速度一次项的交互项系数显著为正(β=0.0052,p<0.1),探索式创新与国际化速度二次方的交互项显著为负(β=-0.004,p <0.01)。这说明企业实行探索式创新削弱了国际化速度与“专精特新”企业绩效的U型关系,假设H3a得到验证。

表5 双元创新对“专精特新”企业绩效直接影响与调节作用的回归结果

模型5在模型2的基础上加入了利用式创新变量,模型6中加入了利用式创新与国际化速度一次项和二次方的交互项。模型5结果显示,利用式创新系数显著为正(β=0.0048,p <0.01),这说明利用式创新对“专精特新”企业绩效具有显著的积极作用,假设H2b得到验证。模型6中,利用式创新与国际化速度一次项的系数显著为正(β=0.005,p <0.1),利用式创新与国际化速度二次方的交互项系数显著为负(β=-0.0036,p <0.05),这表明企业实行利用式创新削弱了国际化速度与企业绩效的前半段的负向效应和后半段的正向效应,假设H3b得到验证。在较高的探索式创新下,国际化速度与“专精特新”企业绩效原本呈现的U型关系发生逆转,成为倒U型,这说明高水平的探索式创新极大削弱了国际化速度与“专精特新”企业绩效之间的U型关系。在较高的利用式创新下,U型曲线方向同样被逆转,表明利用式创新也削弱了国际化速度与企业绩效之间的U型关系。

模型7在模型2的基础上加入了双元创新变量,模型8中分别加入了双元创新与国际化速度的一次项和二次方的交互项。模型7中,双元创新系数显著为正(β=0.0045,p <0.01),说明双元创新对“专精特新”企业绩效具有直接的正向影响,假设H2c得到验证。模型8中双元创新与国际化速度一次项的系数显著为正(β=0.0065,p <0.05),双元创新与国际化速度二次方的交互项显著为负(β=-0.0049,p <0.01)。说明企业实行双元创新削弱了国际化速度与“专精特新”企业绩效间的U型关系,假设H3c得到验证。

实证结果表明,在进行高度探索式创新或利用式创新活动的情境下,“专精特新”企业绩效随着国际化速度的提高呈先增加后减少的趋势,这个结论与以往研究有一定相似性(Wagner,2004)。在不考虑调节作用情境下,实证结论表明国际化速度与“专精特新”企业绩效呈U型关系。与以往研究有差异的主要原因在于:由于细分市场的局限性以及信息的时效性,“专精特新”企业更加关注市场、需求的机会窗口识别与响应。“专精特新”企业不一定按照匀速进行国际化,更可能有节奏地嵌入海外细分市场。实证结果显示,“专精特新”企业选择较低国际化速度,能够将较多精力与资源放到国内市场上,进而实现较好的企业绩效。如果“专精特新”企业选择以较高的国际化速度扩展海外细分市场,国际竞争力以及品牌影响力增强也有助于企业实现更好收益。而在U型曲线低谷附近意味着“专精特新”企业将面临国内国外市场扩张的两种选择(李金华,2021)。在过高的双元创新情境下,国际化速度与“专精特新”企业绩效可能转变为倒U型关系,这体现出过多关注双元创新活动会克服低速国际化对“专精特新”企业绩效的负向作用,限制高速国际化对“专精特新”企业绩效的促进作用。

(三)稳健性检验

(1)更换被解释变量的测度方式

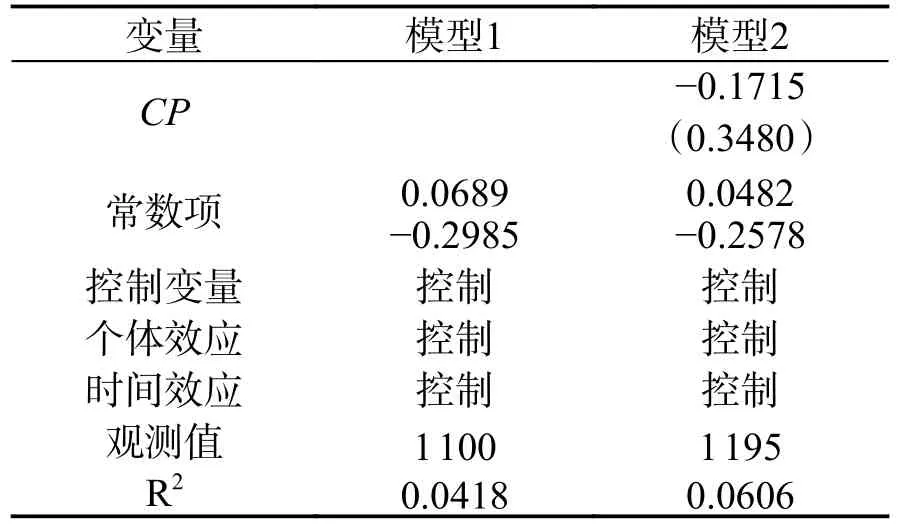

以净资产回报率替代总资产收益率作为被解释变量进行检验,结果与前文结果基本保持一致。实证结果表明(见表6),国际化速度对“专精特新”企业绩效的影响系数绝对值,以及调节交互项的系数绝对值都有所放大,但是变量之间关系并没有改变。

表6 替换指标的稳健性检验结果

表6 (续)

(2)更换样本法

通过随机选取子样本的方法来改变样本容量从而进行稳健性检验。本文参照Li等(2009)的研究,利用stata软件随机选取90%的样本进行回归分析。检验结果(见表7)表明,虽然国际化速度一次项系数不显著为负,但是二次项系数仍然显著为正。关于调节效应,国际化速度和探索式创新的交互项系数显著为正,二次项系数显著为负。国际化速度与利用式创新的交互项系数显著为正,二次项系数显著为负。以上分析结果与前文结果基本一致。

表7 更换样本方法的稳健性检验结果

(3)反向因果检验

由于不同的企业经营情况可能会导致不同的国际化速度,如期望差距会影响企业国际化速度(宋铁波等,2017),国际化速度与企业绩效之间可能存在潜在的反向因果关系。为了检验这种内生性问题,本文通过实证方法来检验国际化速度与企业绩效之间是否存在反向因果关系。检验结果显示(见表8),本文中国际化速度与“专精特新”企业绩效之间不存在反向因果问题,表明本文估计结果的稳健性。

表8 反向因果方法的稳健性检验结果

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本文以115中国制造业单项冠军企业作为研究样本,基于2010-2020年非平衡面板数据,实证检验了国际化速度对“专精特新”企业绩效的影响,以及探索式创新与利用式创新对两者间关系的调节作用。研究结果表明:

(1)国际化速度与专“专精特新”企业绩效呈先抑制后促进的U型关系。在低速国际化扩张过程中,嵌入海外市场的时间压缩不经济、风险应对与评估等引致的边际成本大于细分产品市场开发的边际收益,“专精特新”企业绩效随国际化速度增加而降低,但是当国际化扩张加速到一定程度,更新知识基础、响应机会窗口等带来的边际收益超过了伴随而来的边际成本,国际化速度提升有助于“专精特新”企业绩效。(2)探索式创新、利用式创新正向促进了“专精特新”企业绩效。探索式创新水平增加有助于企业生产具有独创性优势的细分产品,扩大细分产品市场份额;利用式创新提升有利于企业改进细分产品功能、质量满足客户偏好,保持现有细分产品竞争优势。(3)探索式创新、利用式创新均负向调节国际化速度与“专精特新”企业绩效之间的关系,过高的探索式创新或利用式创新甚至能够将两者关系逆转为倒U型。这种逆转的原因可能在于:在高度的探索式创新与利用式创新情境下,“专精特新”企业通过创造出竞争对手难以复制的技术与产品塑造独创性资源,强化了其专有资源优势,弥补了低速国际化扩张活动成本。面对国际化和双元创新两种活动,“专精特新”企业需要在自身资源禀赋、外部产业生态等条件下找到合宜的平衡点,提高或改善企业绩效。具有知识技术密集型特点的“专精特新”企业,其创新性、成长性、高质量性等属性,为创业者、管理者、投资者、内部员工、政府等诸多利益相关者提供了良好愿景,客观上缓解了部分资源约束、管理协调成本和风险控制等压力,调整着国际化速度与企业绩效之间的关系。

(二)实践启示

基于上述研究结论,本文获得如下管理启示:(1)对“专精特新”企业国际化市场战略选择具有参考意义。国际化速度战略与企业绩效存在的U型关系,“专精特新”企业更需要立足资源禀赋和市场环境选择更加适宜的国际化速度来进军海外细分市场。(2)“专精特新”企业需要重视双元创新的战略价值,整合优化研发、生产与市场之间的要素配置,平衡好探索式创新与利用式创新活动,助力国际化健康发展。(3)有持续竞争力的“专精特新”企业需要做好国际化战略与创新战略之间的平衡。高水平利用式创新、探索式创新负向调节国际化速度与“专精特新”企业绩效间关系,这源于创新战略与国际化战略选择过程中面临的人力、资金等的资源配置冲突。因此,管理层需要适时地根据创新战略调整国际化速度,加强管理能力和内部控制,更好地平衡国际化战略与创新战略。

(三)研究局限与展望

虽然本文针对国际化速度对“专精特新”企业绩效的影响进行了研究,本文仍旧存在一定的局限性:(1)本文筛选出115家制造业单项冠军企业作为样本企业,研究所包含的“专精特新”类企业数量有限。(2)本文以海外子公司、直接出口作为衡量“专精特新”企业国际化速度的主要方式,未考虑到“专精特新”企业通过间接方式嵌入全球产业链的情况。

本文也为未来研究提供了机会:(1)未来研究可以将国际化速度与范围、节奏等其他国际化战略进行整合,采用定性与定量相结合的研究方法进一步探索上述各变量间的因果关系。(2)创新是“专精特新”企业成长为单项冠军、隐形冠军的重要来源。未来可以基于更深入地探究其他创新模式(如开放式创新、商业创新)对“专精特新”企业成长的影响机理以及影响机制。(3)企业随时间推移通过技术迭代与更新呈现出“专精特新”的特点,形成过程可能是一个螺旋式的、缓慢的上升,也不排除是跳跃式上升的情况。因此,“专精特新”企业未来的成长路径也是值得研究的课题。