湖南何家皂北宋墓出土纺织品附着灰蓝色物质的科学分析

刘 琦,申国辉,袁仪梦,王 帅,李明洁,任亭燕,董鲜艳,许宁宁

[1. 科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室(湖南博物院),湖南长沙 410003;2. 中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心,上海 201800]

0 引 言

湖南衡阳何家皂北宋墓发现于1973年10月,该墓葬位于何家皂山山腰处,为一处埋葬于赭红色砂岩风化残积物内的土坑竖穴墓,红褐色长条形石板围构成的外椁用石膏勾缝密合,内置有一副麻布包裹的髹红漆檀木棺,棺椁之间填满灰白色石膏与石灰混合物,密封严密。棺内发现仰身直肢男尸一具,大部分躯体浸泡在总量约300 L的褐红色清亮棺液中。

随葬器物主要为墓主身着衣物、被服;另有少量的金属器物如银饰、铜镜、铜钱、铜铁器等;明器有木笔模型、砚等,另见陶瓶、草席、纸画等其他生活或丧葬用品。纺织品均已被扰动破坏而漂浮或散落于棺内,较大残片两百余件(块)。可辨认有丝绵袍一件、丝绵袄六件、夹衣三件、单衣一件、裙五条、丝绵被一条、纱帽一顶、麻布鞋四双[1-2]。这批纺织品代表了宋代湖湘地区纺织品制造技术水平及日常使用的基本面貌,为研究该时期湖湘地区服饰制度和样式风格提供了宝贵实物资料。这批纺织品目前保存于湖南博物院。

之前的文物整理工作中曾在部分纺织品表面和纤维之间观察到一些灰蓝色固体物质附着。为了确定这些附着物的成分与性质,于2021年8月对这批纺织品残片进行再次清理,对附着物进行了肉眼和超景深立体显微镜观察,并使用多种科学仪器对其进行定性及半定量分析。希望明确该类灰蓝色固体的性质与成因,加深对这批文物整体面貌与保存情况的认识,为后续文物保护方案提供科学依据。

1 样品与实验方法

1.1 实验仪器

1.1.1台式扫描电镜联用能谱分析仪(SEM-EDS) 实验采用扫描电镜型号JCM-6000PLUS,该设备采用灯丝与韦氏帽集成一体的小型电子枪,工作距离7~53 mm。能谱分析仪型号JED-2300,硅漂移型,锰分辨率小于133.0 eV,检测元素B到U,加速电压15 kV,工作距离19 mm,传感器有效面积25 mm2,进行点、线以及面分析。实验中样品在常温中经过表面喷金处理。

1.1.2激光拉曼光谱分析仪(LRS) 实验采用法国Horiba公司生产的LabRAM XploRA型激光共焦拉曼光谱仪。该设备配备高稳定性研究级显微镜,反射及透射柯勒照明,实验中在室温下交替使用10×、100×物镜观察样品选取被测点。采用532 nm高稳定固体激光器(25 mW)以及相应的滤光片组件,配合计算机控制的多级激光功率衰减片。光谱仪拉曼频移范围为70~8 000 cm-1(532 nm)。

1.1.3便携式能量色散型X射线荧光光谱分析技术(pXRF) 实验仪器型号为OURSTEX 100FA。以金属钯(Pd)作X射线源,X射线管的激发电压最高40 kV,最大功率50 W,样品表面有效的X射线焦斑直径约为2.5 mm。本次测试在室温下采用低真空探测器单元。数据处理由配套的控制软件及定性、定量分析软件完成。

1.1.4X射线衍射仪(XRD) 实验采用Ultima Ⅳ日本理学制造的X射线衍射仪,于室温环境中测试。该设备配备Cu Kα1(波长λ=1.54056 Å)X射线及Si(Li)探测器,3 kW高频X射线发生器,高反射率的石墨单色器。管电压40 kV,管电流40 mA。测角仪精度0.0001°,由于其采用θ-θ扫描方式,样品在测试中无需旋转。

其中LRS、pXRF以及XRD测试实验于中国科学院上海光学精密机械研究所完成。SEM-EDS观察测试实验于湖南博物院文物保护中心完成。

1.2 样品信息及形貌观察

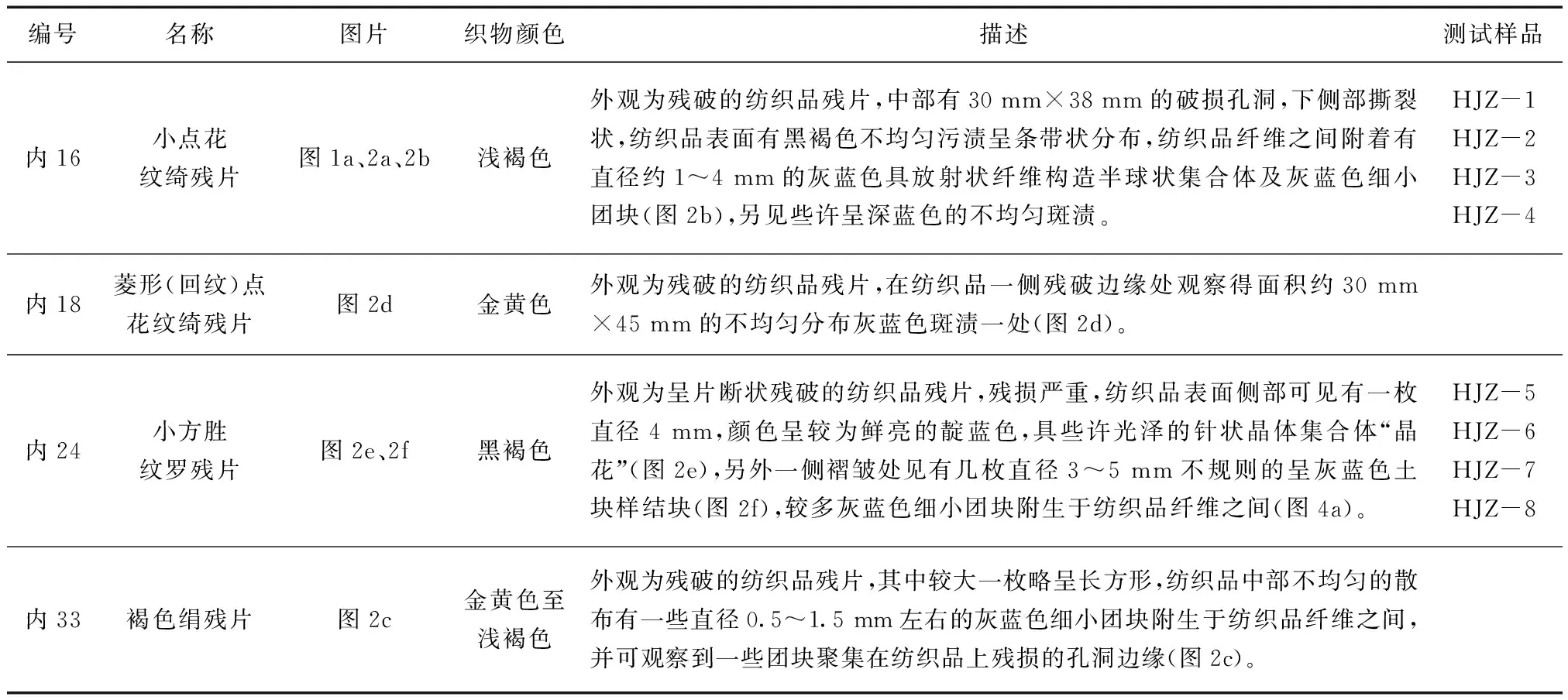

出土纺织品受到严重破坏,大部分残片外观呈金黄色、浅褐色,少量为深褐色甚至黑褐色。本研究重点观察的样品概况见图1,图2及表1。纺织品的染料、媒染剂等性质特征未进行分析。

表1 附着有灰蓝色物质的纺织品基本情况Table 1 Description of ancient textiles excavated from the Hejiazao Song Tomb with the pale-blue substance attached

图1 湖南衡阳何家皂北宋墓出土纺织品及其线描图,以及附着的蓝色物质Fig.1 Photos and line drawings of ancient textiles excavated from the Hejiazao Song Tomb (Hengyang, Hunan) with the pale-blue substance attached

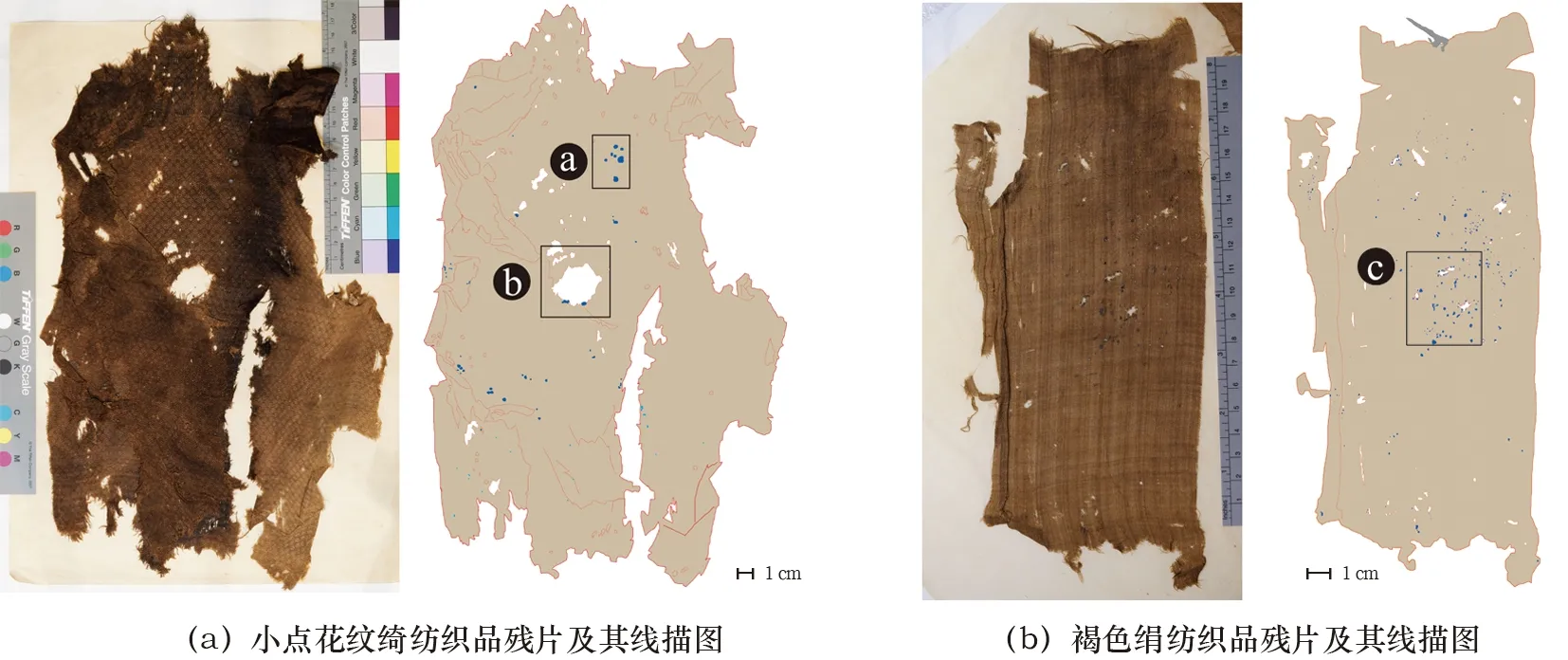

图2 灰蓝色物质在出土纺织品上的附着及聚集形态Fig.2 Aggregation forms of the pale-blue substance on excavated textile artifacts

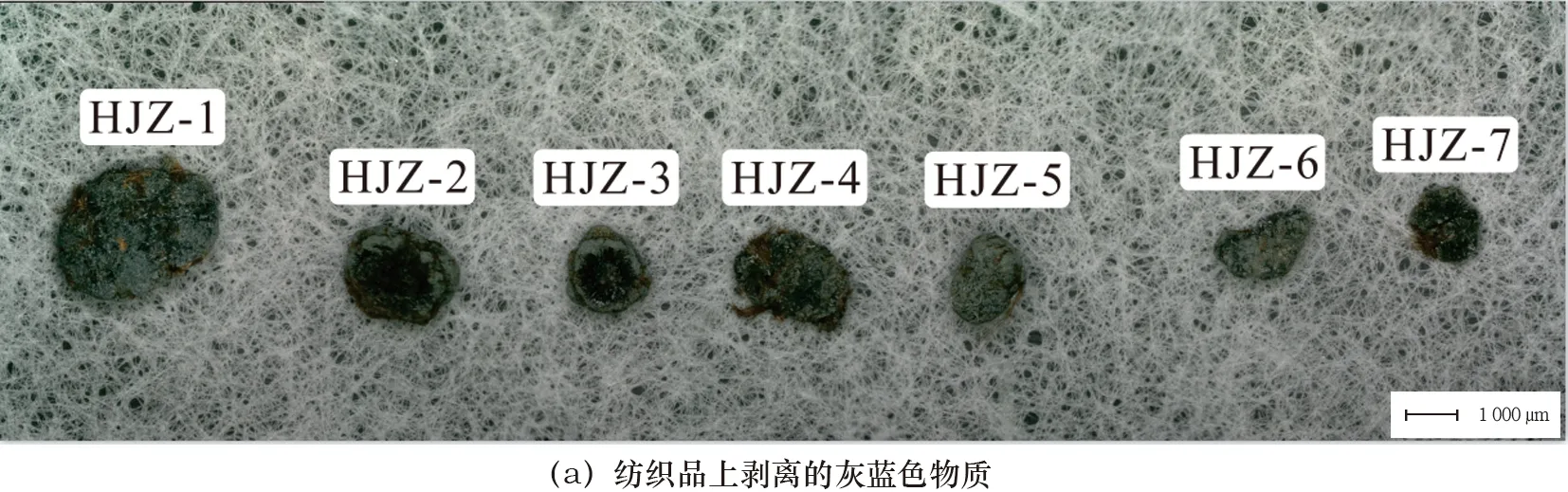

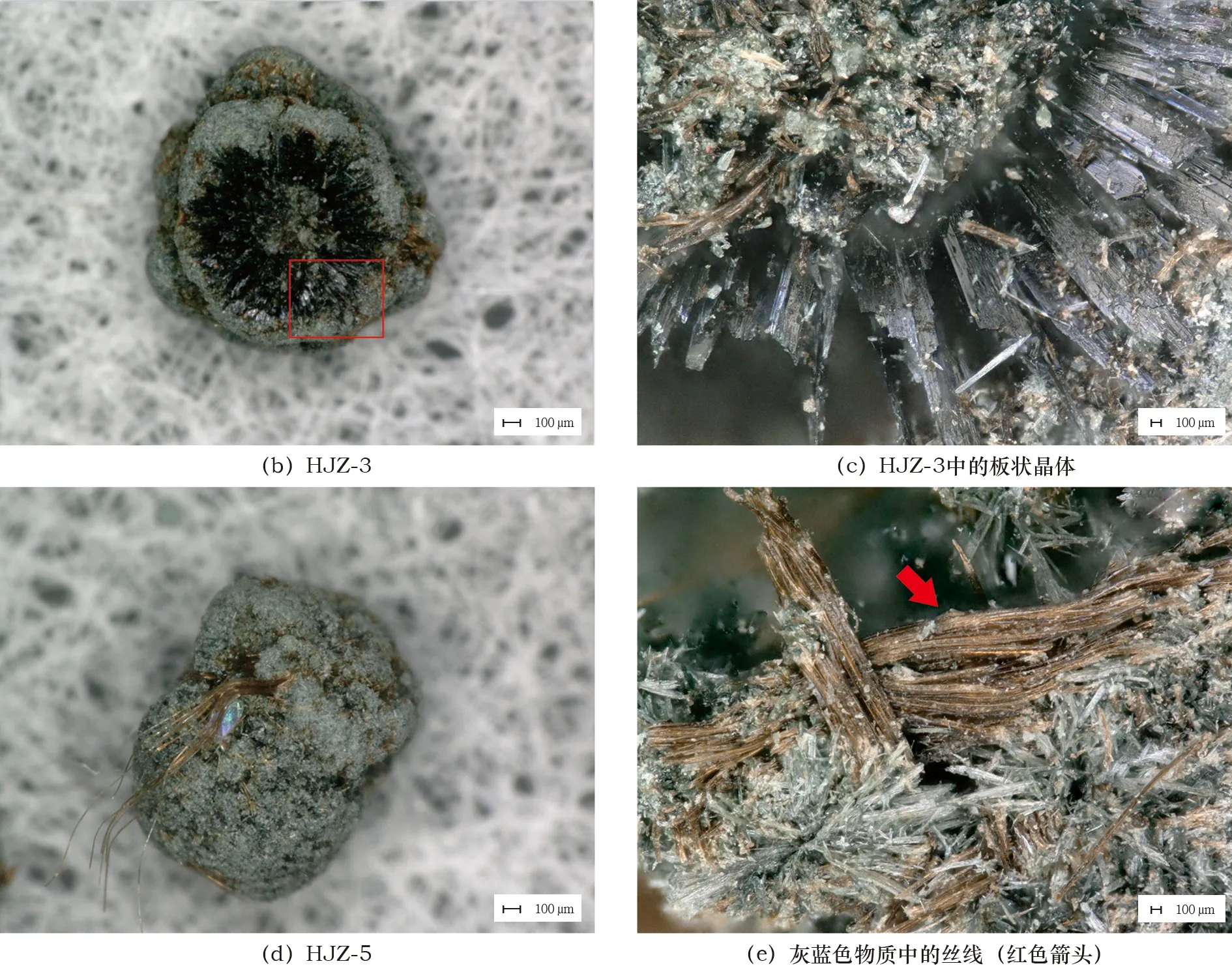

肉眼观察到编号为:内16(图1a、图2a、图2b)、内18(图2d)、内20、内21、内22、内24(图2e、图2f)、内25、内33(图1b、图2c)、内35等纺织品残片上不均匀的附着一些灰蓝色固体物质。这些灰蓝色物质呈现出多种形态,包括弥散状分布的灰蓝色斑渍(图2d)、半球形或不规则团块状由具光泽针状灰蓝色晶体构成的集合体(图2a、图2e),以及土样结块状物质(图2f)。分别从“内16”和“内24”上剥离提取共计8枚外观颜色和结构均较近似的固体样品(表1,图3a,图4a)。实验中另外选取产地为巴西米纳斯吉拉斯州Galiléia矿区的热液成矿成因的蓝铁矿宏晶标本作为拉曼光谱测试的参考样品(编号LTK-1)。

图3 实验样品及局部特写Fig.3 Optical micrographs of experimental samples

图4 HJZ-8的SEM图像及EDS能谱图Fig.4 SEM images and EDS results of HJZ-8

样品形貌观察和记录采用光学立体显微镜,基恩士VHX-5000型超景深光学显微镜,以及索尼α7-RⅣ数码相机搭载索尼90 mm Macro G OSS镜头拍摄记录。何家皂出土纺织品附着灰蓝色物质的显微特征如图3a。从外观上大致可分为两种类型:第一类如图3b,可见以一核心放射状聚集的扁平板状或针状结晶,似乎具环带构造,呈灰白透明至浅蓝色不等,500倍光学显微观察下可见晶体内部通透(图3c);第二类外观呈土块样(图3d),结晶度较差,晶体非常细小并多为放射状聚集(图3e),光下呈蓝色或白色,其中包杂些许棕色的纺织品碎屑(图3e中红色箭头所示),一些区域内纺织品纤维间空隙甚至被该蓝色物质填充并扩张,纺织品结构因灰蓝色物质的生长而遭到破坏,当灰蓝色物质受外力机械作用并脱落后,纺织品表面对应位置往往留下空洞(图2c)。

1.3 测试结果

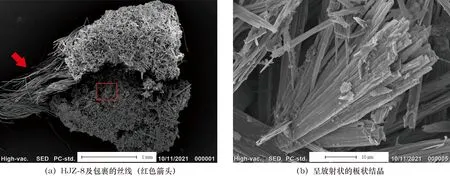

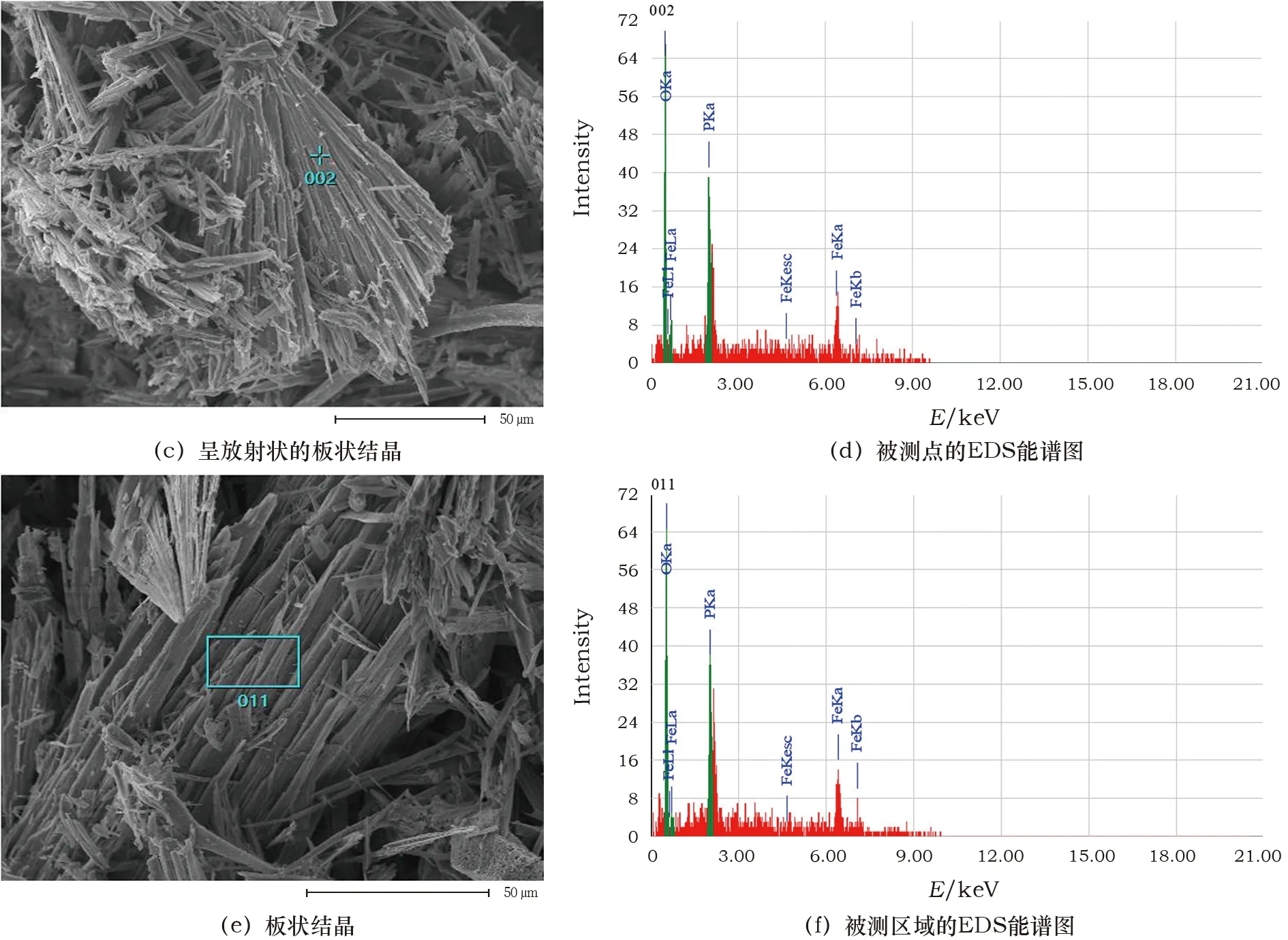

1.3.1SEM-EDS分析结果 选取样品HJZ-8经喷金后作为被测样品,电镜下观察到呈簇状、放射状聚集的扁平板状和针状结晶(图4a、4b、4c和4e),使用能谱仪分别进行点测和面扫描,图4c、图4d为点测点位形貌及能谱图,Fe和P元素的特征峰明显,另存在微弱的Mg特征峰,C和O特征峰的出现可能代表有机质残留或污染。图4e、图4f为另一观测点位的形貌及面扫描能谱图,同样可见明显的Fe和P元素特征峰。说明这些结晶物是磷铁化合物,在局部区域的晶体内可能含有少量的Mg。

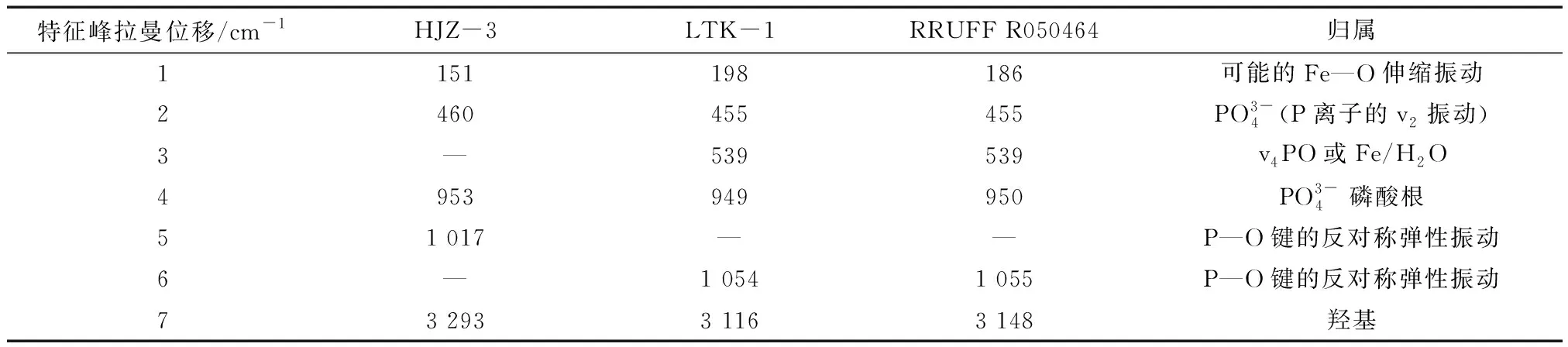

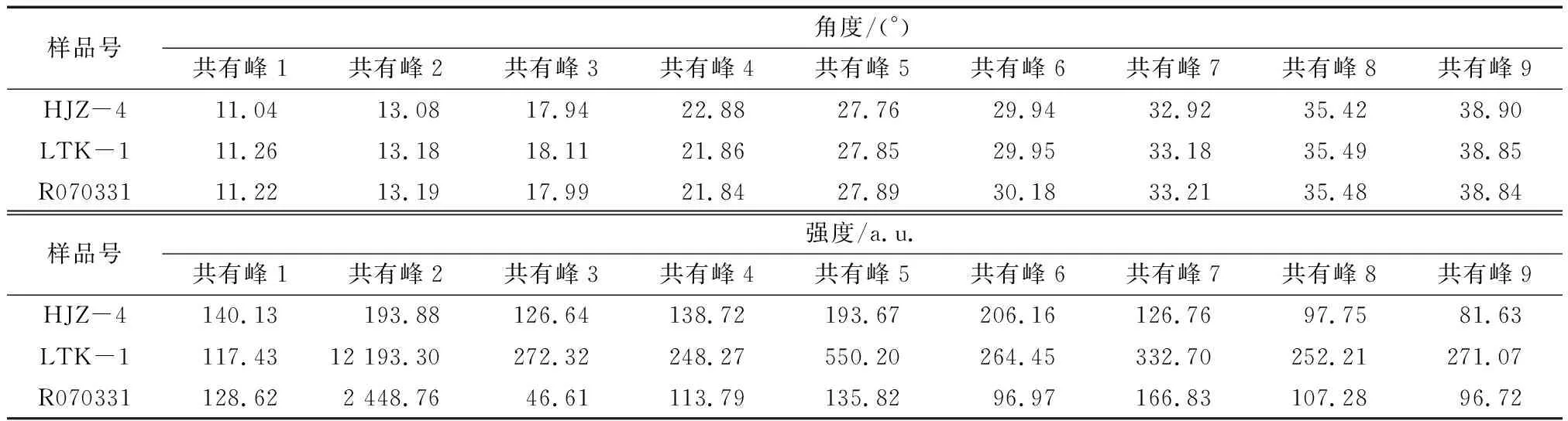

表2 灰蓝色物质HJZ-3,蓝铁矿LTK-1以及标准蓝铁矿样品R050464的主要拉曼位移Table 2 Main Raman shifts of the excavated pale-blue substance (HJZ-3), vivianite sample (LTK-1) and R050464

图5 灰蓝色物质HJZ-3、蓝铁矿LTK-1与 R050464的拉曼光谱图Fig.5 Raman spectra of the pale-blue substance (HJZ-3), vivianite sample (LTK-1) and R050464

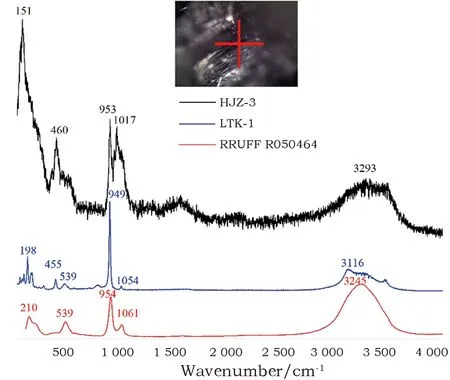

1.3.3pXRF分析结果 该实验为成分半定量检测,所测得结果仅表示赋存元素种类,其相对含量仅做参考。选取HJZ-1作为被测样品,LTK-1一并测试作为参照。其主要元素相对含量图见表3。Fe和P为样品主要成分,HJZ-1中还有少量的Mn,该数据表明这种灰蓝色物质应为一种含少量锰的磷铁化合物。HJZ-1中SiO2和CaO含量较低,应代表样品物质中混入的黏土等杂质。

表3 灰蓝色物质HJZ-1与蓝铁矿标本LTK-1的质量分数Table 3 Chemical compositions of the pale-blue substance (HJZ-1) and vivianite sample (LTK-1) using pXRF (%)

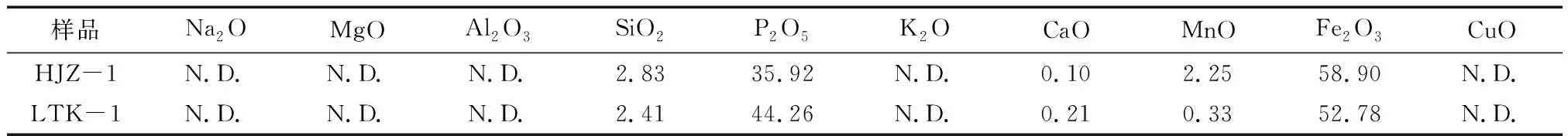

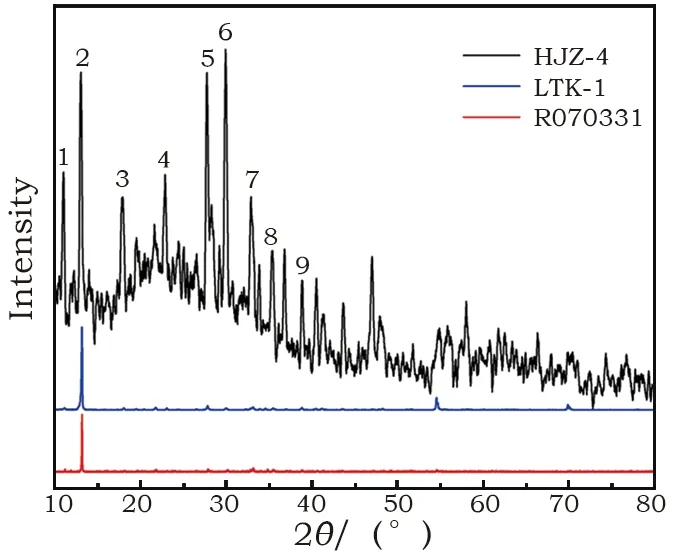

1.3.4XRD分析结果 选取HJZ-4作为被测样品,LTK-1一并测试作为参照。受样品结晶程度差异巨大的影响,且何家皂出土灰蓝色物质物样品数量非常有限,LTK-1的信号强度大于HJZ-4,谱线经平滑后显示HJZ-4与用于对比的LTK-1特征峰位置基本一致,存在9个共有的特征衍射峰(表4),二者相关系数≥99.92%(图6),与RRUFF数据库中蓝铁矿R070331[7]的XRD数据比对二者相关系数≥99.84%。

表4 灰蓝色物质HJZ-4与蓝铁矿标本LTK-1的XRD共有特征峰数据Table 4 Common peaks data of XRD spectra of the pale-blue substance (HJZ-4), vivianite sample (LTK-1) and R070331

图6 灰蓝色物质HJZ-4,蓝铁矿标本LTK-1和 蓝铁矿R070331的XRD谱图Fig.6 XRD patterns of the pale-blue substance (HJZ-4), vivianite sample (LTK-1) and R070331

2 数据分析与讨论

2.1 灰蓝色物质的性质

SEM-EDS和XRF分析结果显示何家皂北宋墓出土纺织品上的灰蓝色物质为磷铁化合物,并含少量的Mn和Mg杂质,结合Raman光谱、XRD光谱,并与对照样品和数据库图谱对比判断这些物质应为蓝铁矿(Vivianite,又称薇薇安石)。该矿物为含8个结晶水的亚铁磷酸盐矿物,化学式为Fe3(PO4)2·8H2O。自生蓝铁矿多形成于富铁、富磷,有机物含量较高且贫硫的缺氧沉积环境中[8-10],生成环境pH值通常在6~9之间[11]。这类矿物广泛发现于世界各地的湖泊[12-14]、河流[15]、水淹土壤[16]、沼泽[17]、海洋沉积环境[18],以及考古遗址[19-22]和城市废水污泥[23-24]中,淡水沉积环境中Fe的供给较海洋环境更充足使得该矿物更常见。据估算自然界水体中总磷(TP)的20%~40%被以蓝铁矿的形式固定在表层沉积物中[8]。

在实际检测中,由于蓝铁矿的特殊晶型、晶体惯性以及在空气中暴露后呈现的特殊灰蓝色调容易被肉眼识别,混入沉积物中的细小蓝铁矿晶粒难以被定性和定量检出[35]。XRD、SEM-EDS、红外光谱法(IR)、能量色散荧光光谱法(XRF)、慕斯堡尔光谱法(Mössbauer)和LRS等手段被广泛用于蓝铁矿的识别[8]。

2.2 考古遗存中的蓝铁矿

淡水环境中的腐木或骨骼、牙齿化石上可见蓝铁矿晶粒或斑渍[7,36]。发现于阿尔卑斯山的“奥兹冰人”有5000年历史,该遗骸保存了人类软体组织,在与富含铁质基岩紧密接触的躯干上发现有蓝铁矿晶体[18-19]。1996年瑞士Brienzer发现一具残缺的蜡尸,左前胸,右上腹外侧大部,肱骨、股骨远端部发现蓝铁矿附着,该遗骸可能于十八世纪被沉积物迅速深埋于缺氧环境中[20]。澳大利亚昆士兰北布里斯班的25个19世纪墓葬中发现蓝铁矿踪迹,反映该墓区曾偶尔被洪水淹没并构成阶段性的水淹土壤环境,与当地文献记录相符,研究者认为蓝铁矿的生成减缓了墓主骨骼和牙齿的损毁[19]。中国江西靖安李洲坳东周时期墓葬出土数量可观的丝织品等有机质文物甚至罕见的人体脑干软组织[37],12具人骨的锁骨、膝盖骨、颅骨等部位上发现有“绿色结晶体”,经多种科技手段检测确认这些结晶物为含有8个结晶水的磷酸亚铁化合物,即蓝铁矿[21,38]。此外成都浦江县战国船棺墓和江苏张家港东山村遗址的地层中也发现过自生的蓝铁矿,并被认为具有原生环境指示意义,可用于区分原始沉积地层和文化层[39]。

在条件适合的情况下,蓝铁矿可在尸体被掩埋后短时间内于遗骸内部、表面和周围形成。如一具越战时期美军失事飞行员遗骸上发现有呈“蓝色污渍”样蓝铁矿,该遗骸曾被掩埋于浸水土壤中,Fe应来自飞机零件的锈蚀[40]。成年人体内的磷占干重2%~4%,约500~800 g,除去与钙结合形成的骨骼和牙齿中不溶性磷无机盐(约85%)外,血液、肌肉与内脏软组织中的磷含量依然可观,这无疑为蓝铁矿形成提供了有效的P源,而Fe的来源可能为环境中的含铁矿物,如铁质器物、棺椁附件、铁质随葬品等埋藏物。本研究中的宋墓所处环境为富含铁质矿物的红色砂岩间,但棺椁密封严密,故随葬品中的“铜铁器”应为有效的Fe来源。蓝铁矿可沿植物腐烂残余的纤维作为晶体形成的生长点,并顺纤维之间的空隙充填[34],古代纺织品纤维及纤维间空隙提供了类似的基础,蓝铁矿在纤维之间形成、生长,包裹甚至撑开纺织品纤维,已对本研究中的纺织品文物造成损害。

2.3 特殊埋葬条件墓葬的保存特征

保存软躯体组织的古代人类遗骸极其罕见,这些古尸提供了丰富的古病理学、营养学、人类体质学、遗传学等珍贵信息,为研究并复原古人生活状况、死因推断等课题提供了一手资料[41]。何家皂宋代墓葬的墓主遗体为湿尸,软组织尚有残存,器官间结缔组织保存较好。其他考古遗存中蓝铁矿多直接附着在人体遗骸的骨骼、皮肤上,与本研究中纺织品上“非遗骸接触”附着的蓝铁矿不同。可惜的是,未能对该墓葬遗骸本身以及棺液标本进行观察研究,遗骸上是否有蓝铁矿附着及与纺织品叠压关系不明。

根据众多矿物学及地球化学的研究,蓝铁矿的生成需特定的地球化学条件,该矿物在考古遗存中的赋存或许可作为特殊埋葬环境的标志矿物,其出现指示墓葬具有效的P和Fe来源,并可能有(或曾经)水浸、缺氧、还原、高有机物含量的环境。蓝铁矿虽常见于条件适当的环境,但蓝铁矿分布分散,定性和定量检出存在难度[29],故在今后的考古发掘中或有必要对墓、棺内残物进行精细分析。

自生矿物(authigenic minerals)和早期成岩矿物(early diagenetic mineral)在生物软躯体的保存乃至形成化石的机质及作用研究中受到广泛重视[42-44]。缺氧环境不能完全遏止微生物活动,也不能充分抑制软躯体组织的腐坏降解[45],但还原性环境会促进早期成岩矿物生成[46],并对生物软躯体保存贡献巨大[47]。不少“特异埋藏(Konservat-Lagerstätten)”的生物软躯体化石的形成均与磷酸盐矿物的矿化作用密切相关,如巴西早白垩纪鱼类肌肉组织就被磷酸盐矿物置换后完好保存为化石[48-49],软躯体组织的磷酸盐矿化交代作用可在埋葬后的几天内完成[50]。生物软躯体组织被保存的过程涉及复杂的地球化学条件,磷酸盐化只是而早期矿化作用的一部分[51]。

需要格外注意的是:墓葬为人工构筑物,古代尸体保存可能添加防腐物质,墓葬建造施工或运用特殊工艺,墓葬及周围环境是否可视为特殊的沉积环境需谨慎讨论,蓝铁矿等墓葬内自生矿物的形成与赋存,是否对人类遗骸及有机质文物的保存有贡献,或有多大程度的贡献将是未来研究的重点。

3 结 论

本研究联用多种现代分析仪器,结合多方检测结果后判定湖南衡阳何家皂北宋墓出土的一些纺织品表面附着的灰蓝色物质均为一种磷酸亚铁矿物——蓝铁矿。根据该矿物在纺织品表面的聚集状态、晶体形态、与纺织品纤维之间的交杂关系,并结合含少量Mg,Mn杂质的情况综合判断这些蓝铁矿应是墓葬内形成的原位(in-situ)自生矿物。

通过对墓主遗体的解剖研究发现其组织切片上见有霉菌、细菌等微生物活动的证据,暗示遗体埋葬后一段时间内发生过一定程度的腐败,微生物的活动或向棺液环境中提供了二价铁和磷酸根等离子,为蓝铁矿的形成提供基础。蓝铁矿的发现和确认反映了该墓葬内存在水浸、缺氧还原、高有机物含量的环境,人体组织内的磷提供了主要P源,Fe可能来自棺内随葬的铁质器物。

附着于古代纺织品上的蓝铁矿不应属于文物本体,且已对这批纺织品产生了一定损坏,对其机械移除恐会加剧文物的劣化,蓝铁矿在避光、隔绝空气的条件下性质稳定,文保工作应对其慎重处理。

蓝铁矿由于其特定的生成和赋存条件,在考古遗存中或可作为特殊埋藏条件的标志矿物之一,该矿物的出现与检出对古代墓葬的埋藏及保存状况研究有指示意义,该宋墓墓主遗体的特殊保存状态是否与蓝铁矿等自生矿物的形成、赋存有关联将是未来研究中的关注方向之一。

致 谢:湖南博物院喻燕姣研究馆员给予本研究充分的支持,中国科学院上海光学精密机械研究所易学专博士、湖南博物院蔺朝颖老师为分析测试提供了技术支持。中国地质调查局成都地质调查中心胡世学研究员提出宝贵意见;重庆医科大学王瀚婷热情提供法医学的相关材料;湖南省文物考古研究院胡敏怡耐心制作相关图版,美国密苏里大学赵祎珩协助修改英文摘要,在此一并表示感谢!