基于专利分析的车联网技术发展研究

辛明华,王亮亮,王 静

基于专利分析的车联网技术发展研究

辛明华1,2,王亮亮1,2,王 静1,2

(1.中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300;2.中汽信息科技(天津)有限公司,天津 300300)

分析和利用专利记载的技术信息,可以有效协助确定研发方向,提升研发效率,降低重复研发风险。文章首先介绍了车联网的概念,然后利用专利分析方法,从专利申请态势、专利地域分布、专利申请人等方面分析了车联网专利宏观发展趋势,识别了国内车联网细分领域专利布局特点和车联网通信领域标准必要专利风险,最后给出车联网专利发展建议,以期为国内相关企业在该领域的专利战略和研发方向提供参考。

车联网;专利分析;通信技术;标准必要专利

车联网是现代汽车与交通技术融合发展的重要方向,也是发展智能网联汽车的必备技术之一。车联网的概念源于物联网,即车辆物联网,是以行驶中的车辆为信息感知对象,借助新一代信息通信技术,实现车与X(即车与车、人、路、服务平台)之间的网络连接,提升车辆整体的智能驾驶水平,为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务,同时提高交通运行效率,优化交通流量,减少交通拥堵,提升社会交通服务的智能化水平[1]。

1 车联网专利分析

本文使用的专利检索数据库为中国汽车技术研究中心有限公司自主研发的全球汽车专利数据库,收录了全球104个国家1.3亿余条汽车及相关领域的专利。专利选取范围以公开日为入口,自2009年1月1日起,截至2023年6月30日。

1.1 车联网技术全球专利申请态势分析

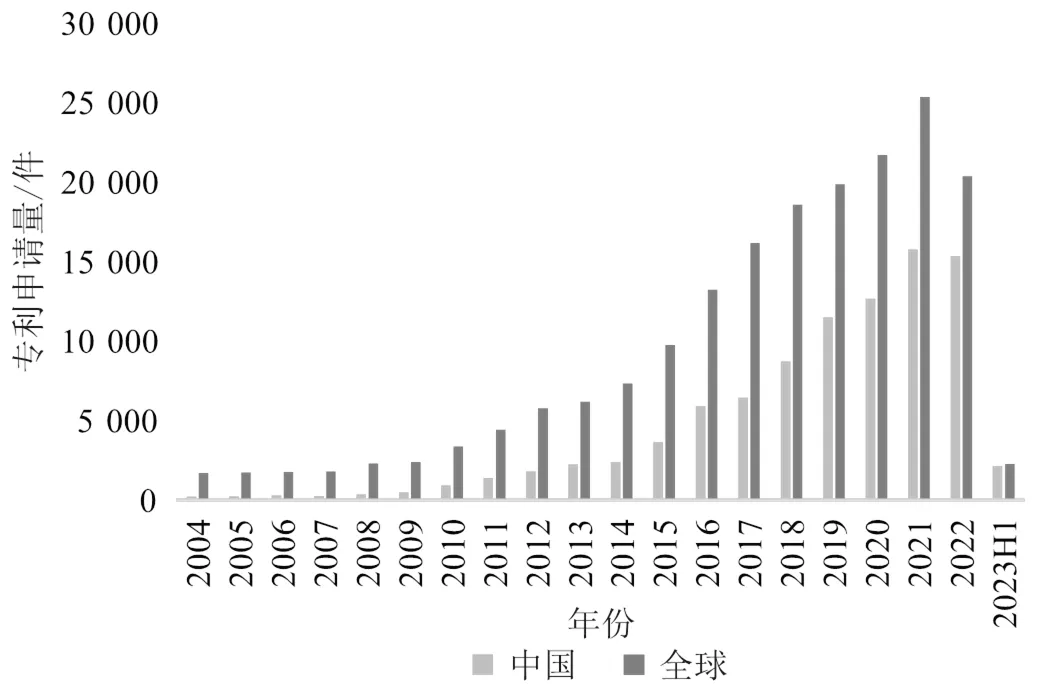

截至2023年6月30日,车联网技术相关专利全球共申请475 337件,其中在中国申请366 011件。车联网技术在全球和中国的逐年专利申请量如图1所示。车联网技术从1994年至1999年专利申请量整体处于萌芽期,专利申请量较少。从2000年至2009年,专利申请量开始较快上升,按照技术生命周期理论,经过这些年的发展,全球车联网技术整体上已从萌芽期开始进入平稳发展期。从2010年开始,各国就已经开始对车联网产业技术进行重点研究,从而出现了对车联网产业技术相关专利的申请热潮。

图1 车联网技术全球和中国专利逐年申请量

从图1可以看出,自2004年以来,中国和全球车联网技术专利申请量同步增长,直至2014年,专利数量进入爆发式增长阶段。由于2022年和2023年申请的专利没有完全公开,专利申请量有所下降。从全球专利申请来看,虽然2018-2021年专利申请量同比增长趋于平缓,但车联网技术相关专利整体申请量处于缓慢增长状态,主要原因是智能网联汽车自身通信网络和系统架构的升级换代带来了专利申请量的持续增长。中国车联网技术专利申请从2004年开始起步,2004-2009年申请量增长缓慢。2010年中国专利同比增长率快速上升,达到87.3%,从2011年之前的占比不到40%上升至85.7%。

表1 全球及中国车联网技术专利类型

专利类型全球中国 发明83.2%73.2% 实用新型16.8%26.8%

从专利类型来看,车联网技术专利主要为发明专利,中国与全球相比,发明专利比例略低,如表1所示。可见,我国的自主创新能力与全球的差距不大,还有提升空间。

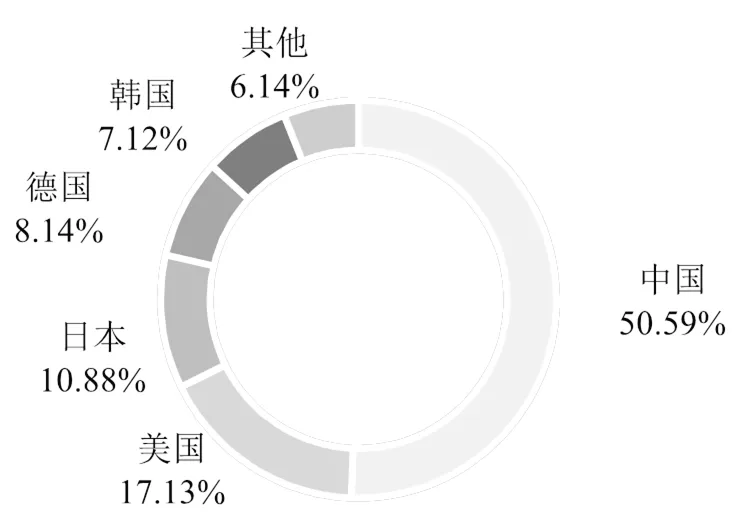

1.2 车联网技术地域分布分析

从申请人所在国家/地区进行车联网技术来源地域分布分析,车联网技术专利的技术来源国主要集中在中国、美国、日本、德国及韩国,如图2所示。

图2 主要技术来源国专利占比

从车联网专利申请总量看,中国是车联网技术专利的第一产出国,其次为美国、日本和德国。与国外专利申请量相比,2004年至2011年中国在车联网领域专利申请量缓慢上升,从不足国外申请量的15%上升至接近50%。2011年之后,中国专利申请量快速上升,至2019年,专利申请量超过国外申请量总和,成为专利申请量第一大国。

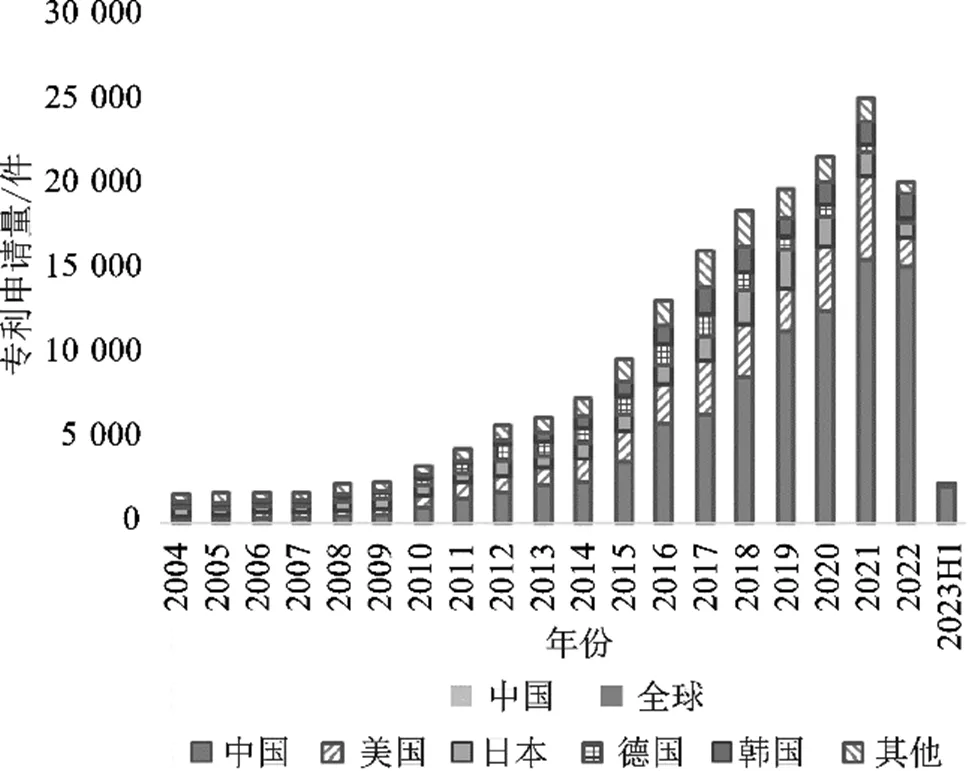

反观其他国家的专利申请量,如图3所示,2004年到2017年,美国的专利申请量保持缓慢平稳的增长,2018年专利申请量稍有下降,从2019年快速上升;2004年到2012年,日本的专利申请量逐年增加,在2013年稍有下降之后,年度申请量快速上升,在2019年达到年度申请量最高峰,之后逐年下降;德国近二十年在车联网领域的专利年申请量变化幅度较小,2017年专利申请量最高;韩国的专利申请量变化与德国类似,只是2017年之后专利申请量降幅较小。由以上车联网专利来源国申请量的变化趋势可以看出,美国、日本、德国、韩国车联网产业发展较早,从2004—2014年一直保持着较为平稳的发展,专利申请量也较为稳定。而中国的车联网产业发展相对较晚,从2010年至今一直处于蓬勃发展的阶段,相关专利申请呈井喷式发展。

图3 主要专利来源国申请量年度变化图

1.3 车联网技术申请人分析

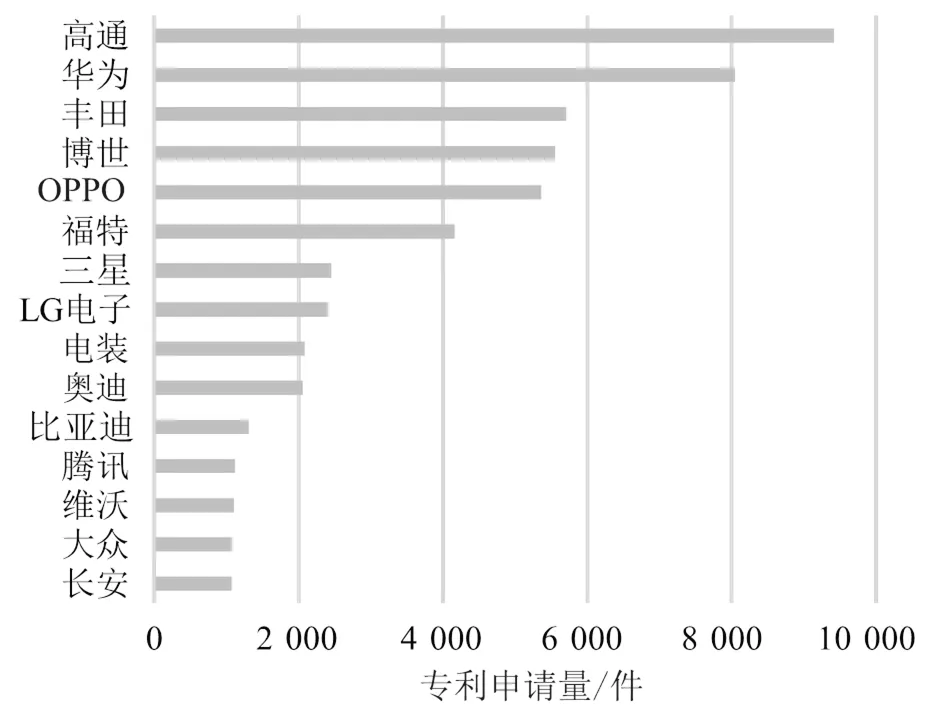

车联网技术全球主要申请人前15名如图4所示。在全球排名前15的申请人中,有中国申请人7家、美国、日本、德国、韩国申请人各2家。中国7家申请人中有车企3家,通讯企业4家。美国的2家申请人中车企和通讯企业各1家,日本和德国的2家申请人分别为1家车企和1家其次零部件企业,韩国的2家申请人均为零部件企业。可见,车联网领域,德国、日本和韩国的车企和零部件企业是重要研究发起人,而我国和美国,通讯企业相对参与较多。

图4 全球TOP15申请人分布

1.4 车联网技术细分技术领域分析

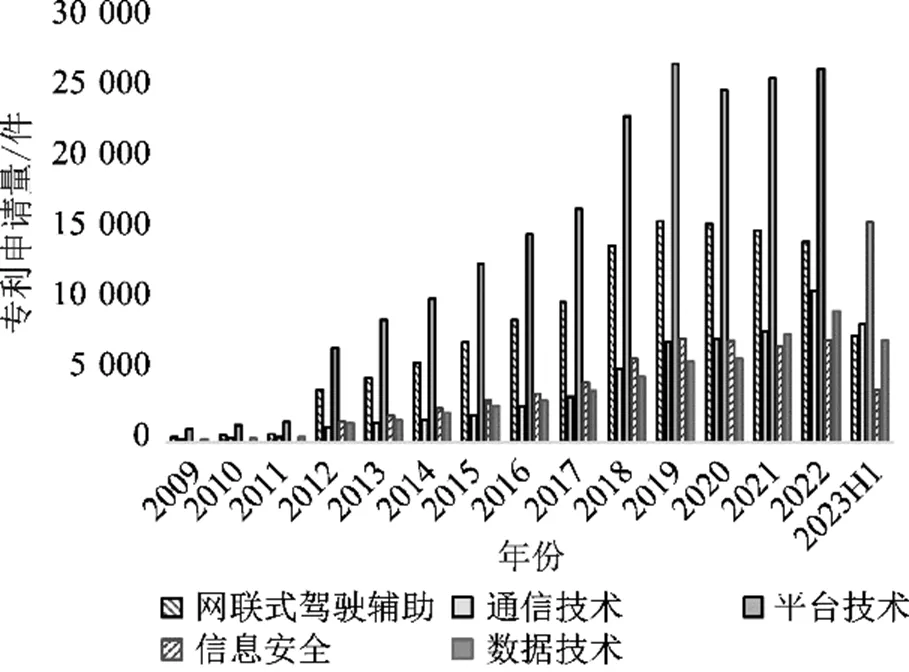

对车联网技术的网联式驾驶辅助、通信技术、平台技术、信息安全和数据技术进行专利申请趋势分析,如图5所示。

图5 车联网技术分技术领域全球逐年申请量

全球车联网细分领域的专利申请量分布可以看出,涉及通讯技术、平台技术、V2X(Vehicle- to-Everything)技术、数据技术、信息安全等。其中通讯技术、平台技术、V2X技术申请量排名居前。

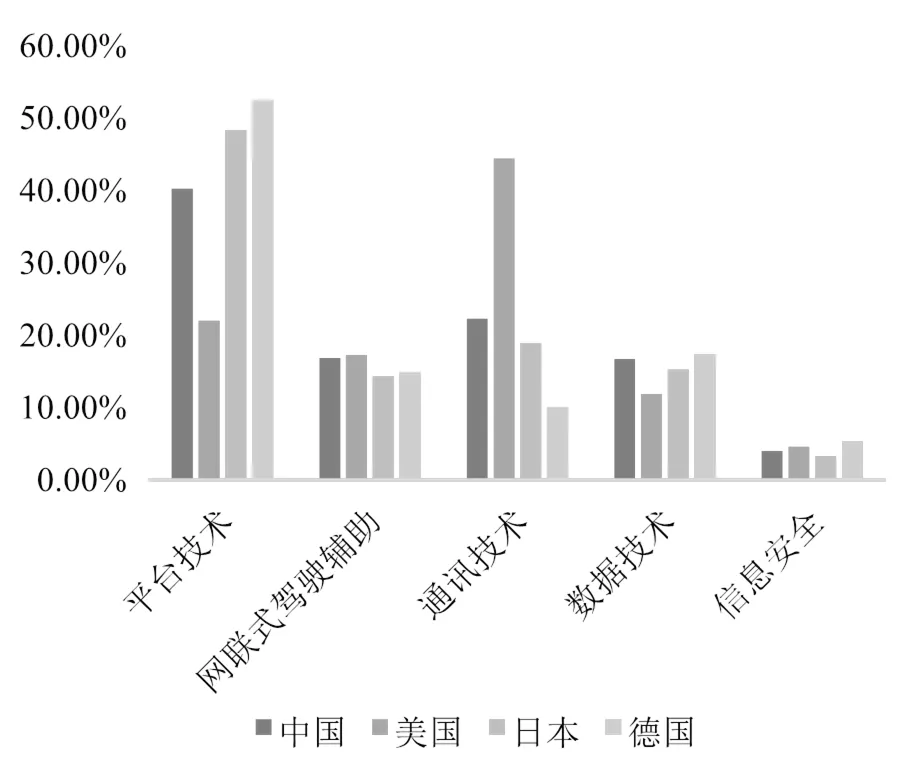

从全球主要专利来源国细分领域专利占比分布可知(如图6所示),中国、美国、日本及德国及各自在车联网产业相关技术研发的侧重点以及占比不同。中国车联网产业专利申请中主要集中在平台技术、通讯技术和V2X,美国车联网产业专利申请主要集中在通讯技术、平台技术和V2X,日本车联网产业专利申请主要集中在平台技术、通讯技术和V2X,德国车联网产业专利申请主要集中在平台技术、数据技术和V2X,由上述数据分析可知,排名前4位的国家中平台技术、V2X均比较重视。此外,从专利布局中也可以看出美国非常发达,凭借通讯巨头企业占据了通讯技术的主导地位。

图6 主要专利来源国细分领域专利占比

由此可知,各国对车联网产业相关技术均有不同的侧重,中国研究重点与其他三国基本类似,且专利申请量较大,说明中国在重点研究领域投入了大量人力物力开展技术研发工作。但中国在通信技术、信息安全领域的专利数量不占优势,还有进一步提升的空间。

2 车联网通信领域标准必要专利风险

标准必要专利是指从技术方面对于实施标准必不可少的专利,或指为实施某一技术标准而必须使用的专利[2]。车联网功能需要使用无线通信技术和标准,从而涉及通信标准必要专利许可问题。由于不同行业在知识产权保护和专利许可模式等方面存在巨大差异,因而引发全球范围内通信企业和汽车企业标准必要专利诉讼。

2.1 汽车行业标准必要专利诉讼频发

相关专利纠纷和诉讼已经波及主要跨国车企。2019年3月底,戴姆勒向欧盟反垄断机构提出请求,要求欧盟对诺基亚在汽车行业的专利许可展开调查[3]。2019年5月10日,大陆集团向美国北加州地区法院提起诉讼,称诺基亚、Avanci、Conversant Wireless和PanOptis/无线星球等公司违反FRAND(公平、合理、无歧视)承诺,拒绝许可汽车通信领域标准必要专利[4]。Avanci是2016年9月由KPN、爱立信、高通、中兴通讯和InterDigital联合推出的一个新的无线专利授权平台。最初将侧重于针对互联汽车和智能电表的2G/3G/4G蜂窝技术授权面向整车制造企业收费,针对整车,根据使用功能的不同,收取3~15美元不等,目前被许可人包括宝马集团、奥迪、保时捷、大众集团。2021年10月,高智向美国得克萨斯州的联邦地方法院起诉了丰田、本田和美国通用汽车三家企业,主张丰田的“普锐斯”和高端品牌“雷克萨斯”系列、本田的“雅阁”和“奥德赛”等主力车型侵害了其10多项专利,主要包括车内使用Wi-Fi的通信方式、车载设备与外部通信网连接等技术[5]。

2.2 我国企业持有一定量的LTE-V标准必要专利

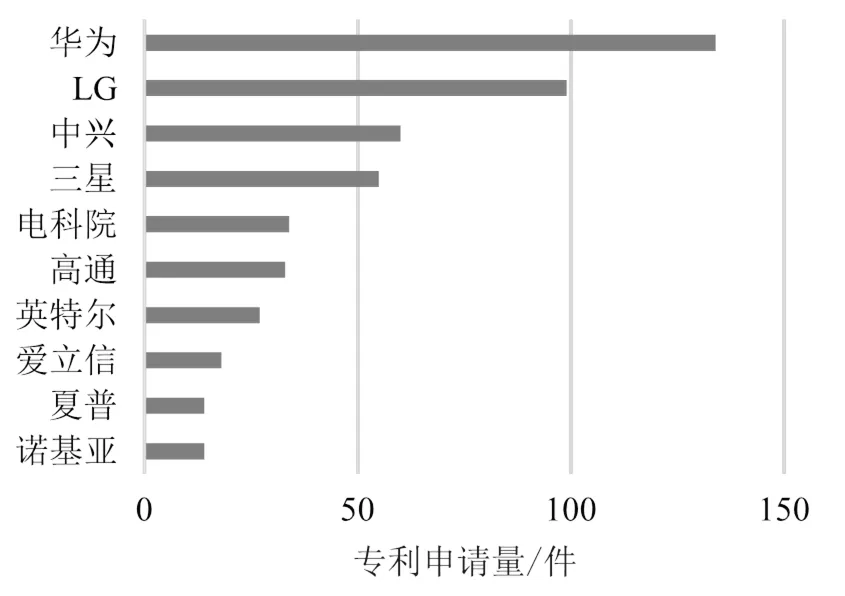

我国华为、中兴和电信科学研究院持有一定量的LTE-V标准必要专利(如图7所示),其中华为排名第一,中兴、电信科学研究院分列第3、第5位。

图7 中国LTE-V标准必要专利申请人TOP10

3 结论

目前车联网技术是实现驾驶安全、智慧交通的重要途径。从专利分析结果看,中国已经成为车联网最大的专利技术来源国,占比50.59%。但国内企业在该领域的专利布局主要集中在平台技术和网联式驾驶辅助技术,在容易发生诉讼的通信领域专利数量和国外相比还存在差距。

国内企业应强化网联化领域的研发能力,加强在车联网通信领域、信息安全领域的专利布局。对国内传统车企来说,可以考虑通过与优势企业或高校合作的方式整合各自的技术优势,联合研发应对竞争。比如华为在通信层技术方面具有一定的技术优势,特别是LTE-V技术分支,同时国内高校申请主体在应用层技术具备一定研发实力。对于车联网行业的标准必要专利风险,国内企业应建立相关应对机制,尽早构建起内外部资源体系,一旦遇到相关问题,可以迅速启动和做出响应。

[1] 井骁.浅析车联网技术与应用[J].上海汽车,2019(4): 9-12.

[2] 金善花.韩国标准必要专利指南2.0中文版译文[M].北京:中国国家知识产权局国际合作司,2022.

[3] 搜狐.先输诺基亚,再输夏普,汽车巨头戴姆勒为谁敲响通信专利警钟[EB/OL].(2020-11-03)[2023-09-17]. https://www.sohu.com/a/429180415_123380.

[4] 个人图书馆.大陆汽车起诉Avanci:汽车产业链中标准必要专利许可问题浮出水面[EB/OL].(2019-06-25) [2023-09-17].http://www.360doc.com/content/19/0625/08/22751255_844683944.shtml.

[5] 刘秀玲,苏莉,孙明,等.标准必要专利下NPE对我国汽车企业技术创新的影响研究[J].中国汽车,2022 (12):15-20.

Research on the Development of Internet of Vehicles Technology Based on Patent Analysis

XIN Minghua1,2, WANG Liangliang1,2, WANG Jing1,2

( 1.China Automotive Technology & Research Center Company Limited, Tianjin 300300, China; 2.CATARC (Tianjin) Automotive Information Consulting Company Limited, Tianjin 300300, China )

Analyzing and utilizing the technical information recorded in patents can effectively assist in determining research and development directions, improving research and development efficiency, and reducing the risk of duplicate research and development.The article first introduces the concept of the internet of vehicles, and then uses patent analysis methods to analyze the macro development trend of the internet of vehicles patents from the perspectives of patent application trends, patent geographical distribution, patent applicants, etc. It identifies the characteristics of patent layout in the segmented fields of the internet of vehicles in China and the necessary patent risks in the field of communication standards for the internet of vehicles. Finally, suggestions for the development of the internet of vehicles patents are provided,to provide reference for domestic related enterprises in their patent strategies and research and development directions in this field.

Internet of vehicles; Patent analysis; Communication technology; Standard essential patents

U270.38;U495

A

1671-7988(2023)20-35-04

10.16638/j.cnki.1671-7988.2023.020.008

辛明华(1976-),女,高级工程师,研究方向为智能网联汽车,E-mail:xinminghua@catarc.ac.cn。